商用车驾驶室主动悬置技术现状及发展趋势

2020-12-02关丹阳

关丹阳

(一汽解放汽车有限公司商用车开发院,长春130011)

主题词:驾驶室主动悬置 主动悬架系统 减振器 空气弹簧

缩略语

CDC Continuous Damping Control ECU Electronic Control Unit ERF Electro Rheological Fluid MRF Magneto Rheological Fluid eCALM electronic Cabin Air Leveling Module ECAS Electronic-Controlled Air Suspension Erot Electromechanical rotary dampers cCAB comfort Cabin

0 前言

驾驶室悬置系统的减振性能对于商用车的驾驶舒适性和操纵稳定性来说至关重要。商用车的使用环境决定商用车的多个部分都需要减振。整车有逐级减振系统,大总成也有各自的减振系统,比如:底盘悬架系统、驾驶室悬置系统、座椅悬置系统、发动机悬置系统等。多个减振系统之间既有区别也有共同点。底盘悬架、驾驶室悬置和座椅的减振系统一般采用弹簧和减振器组合的形式。发动机悬置一般采用橡胶封液悬置。

传统的被动减振系统只能对路面的载荷进行被动适应和反馈,阻尼和刚度不能调节,不能适应不同工况下的舒适性需求。主动和半主动减振系统可根据不同的驾驶模式、路况自适应控制,使减振系统处于最佳减振状态,提升车辆舒适性和操纵稳定性。主动减振系统在舒适性提升方面优于半主动减振系统,但是,半主动减振系统结构简单、能耗低、成本低,因此,在其实际应用方面多于主动减振系统。

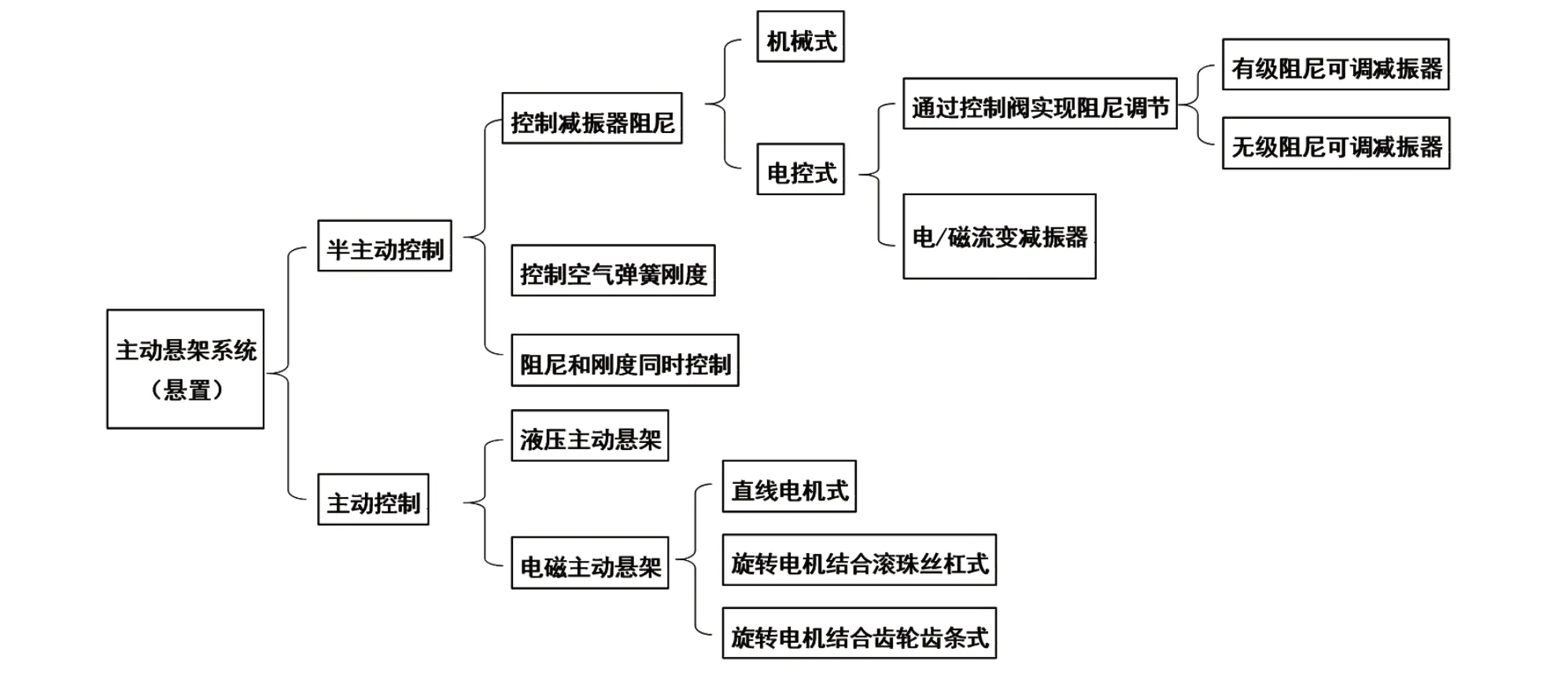

驾驶室悬置系统和悬架系统具有很多共性,本文深入挖掘了相关的研究文献,主要研究对象是驾驶室悬置系统和悬架系统,对悬架系统进行了分类(如图1),研究了其性能和应用演变,总结了技术现状,提出了未来发展趋势。

图1 主动悬架(悬置)系统分类

1 主动悬架系统发展现状

1.1 半主动控制

驾驶室悬置的减振系统包括弹簧和减振器。半主动控制的工作原理是根据路况和系统的状态调节减振器阻尼或弹簧的刚度,也可以同时控制阻尼和刚度。

1.1.1 控制减振器阻尼

减振器是悬架系统中衰减振动的主要部件。汽车减振器目前大多采用的是双筒式液压套筒减振器。双筒式减振器的内筒和外筒构成了2个腔:工作腔和贮油腔。双筒式减振器有2 个阀:活塞阀和底阀。液压减振器的阻尼力来自阀体的压差。被动式减振器的阻尼特性在确定后不能调节,无法适应变化的行驶路面和驾驶工况,在某些路面会有不舒适感。

半主动控制减振器可分为机械式和电控式。

机械式阻尼可调节减振器,其阻尼随行程变化的特性由一个控制槽来实现。随减振器的位置和行程变化,活塞会经过控制槽,流过控制槽的油液降低了液压阻力和阻尼力。这种减振器和现有的被动减振器可以完全互换,不需增加布置空间,不用改变装配方式,非常容易推广,已广泛应用于欧洲主流商用车驾驶室悬置系统中。对于驾驶室悬置中使用的开槽减振器,在其减振器的行程中间位置增加短槽,使减振器在安装高度附近具有较低的阻尼值,提升舒适性。机械式阻尼可调减振器不需要复杂的控制元件,结构简单,虽然舒适性提升有限,但成本低、安全有效,总体性价比高。

电控式减振器阻尼控制主要有2 种类型:通过控制阀实现阻尼调节的减振器和电/磁流变减振器。

(1)控制阀调节阻尼减振器

控制阀调节阻尼减振器可分为有级阻尼可调减振器和无级阻尼可调减振器。

有级阻尼可调减振器

有级阻尼可调减振器的阻尼特性不是连续变化的,而是分为几挡,可以自动调节,也可以手动调节。自动调节通过某种驱动方式开启或关闭控制阀的阀门,使阻尼在几个离散的值之间进行快速切换,切换时间通常为10~20 ms[1]。可以在驾驶室内利用按钮,通过油路或气路控制阀系进行调节。如奔驰600轿车的减振器,有“软”、“硬”2 挡,可以满足不同路面对减振器不同阻尼值的要求[2]。与机械式阻尼可调减振器类似,有级阻尼可调减振器结构相对简单,但阻尼值变化范围有限,所以逐渐会被无级阻尼可调减振器所取代。

无级阻尼可调减振器

无级阻尼可调减振器即阻尼连续可调减振器,如采埃孚的产品CDC(Continuous Damping Control),是一种半主动的阻尼调节系统。在汽车行驶过程中,控制单元ECU检测车身加速度传感器、车轮加速度传感器等的信号,处理计算后,通过不同电流改变CDC 正比例阀的流通面积,实现阻尼力可调[3]。CDC 减振器的正比例控制阀的位置有2种,一种是正比例阀和位移活塞设计成一体,另一种是正比例阀在外部旁通单元内,正比例阀可以安装在减振器下部任意圆周位置。后者除了正比例阀相关零件,其它零件和常规减振器可以通用,这使得CDC 减振器的成本降低,并易于在成熟车型上布置。CDC 减振器已广泛应用于高端轿车和商用车。Benz、MAN、日野等商用车在21 世纪初已经量产了采用CDC减振器的车型。此外,CDC减振器可以和空气弹簧集成使用。

国内可变阻尼减振器执行器一般采用置于减振器上方的步进电机。步进电机带动空心活塞杆内部的转子阀旋转,改变转子阀节流孔与活塞节流孔的相对位置,进而改变活塞2侧腔室之间的节流面积以实现阻尼变化[4]。可变阻尼减振器提高性能的关键点是改善节流阀的响应速度和执行准确性。

(2)电/磁流变减振器

在电场和磁场变化的影响下,电流变液(ERF)和磁流变液(MRF)会分别改变各自液体粘度。将电流变液或磁流变液装入减振器,通过改变内外筒之间的电场/磁场强度来改变液体的粘度,从而改变阻尼力。电/磁流变减振器均可实现阻尼的连续、无极可调。按照ERF和MRF的不同工作模式,有3种不同形式的减振器:流动模式性、剪切模式型和挤压模式型[5]。

电流变(ERF)减振器

电流变液是一类液体的总体概念,它由不导电的母液和均匀散射的电介质微粒构成[6]。电流变减振器是利用电流变效应设计的阻尼可调减振器。电流变减振器结构简单,响应速度快,阻尼调节范围宽[7]。VB-Airsuspension 公司于2011 年发布了世界上第一款用于轻型商用车的电流变减振器VB-eRRide[8]。郑玲等[9]结合长安微型汽车前悬架减振器,设计了一种混合模式的电流变减振器。试验证明,有效降低了车身垂直加速度和轮胎动载荷。

磁流变(MRF)减振器

磁流变液是由高磁导率、低磁滞性的微小软磁颗粒和非导磁性液体混合而成的悬浮体,具有可逆、连续和易于控制等特点[10]。磁流变减振器的阻尼力在很大范围内可控且响应速度快[11]。目前,磁流变减振器在乘用车的发动机悬置上已有广泛应用。凯迪拉克CTS 和奥迪TT 等车型已经采用磁流变减振器。黄山云等[12]研究了重型驾驶室半主动悬置的磁流变控制方法,进行了实车试验。该方法显著抑制了驾驶室质心处垂直、侧倾和俯仰3个方向的加速度值。除了悬架系统,磁流变技术在座椅悬置系统中也有研究[13]。

磁流变液在屈服应力、适用温度范围、物理化学稳定性及能耗等方面优于电流变液[1]。优化结构,改善制造工艺,研发稳定性好、屈服应力高、零场粘度低、响应快、工作温度范围宽的电/磁流变液是电/磁流变减振器进一步发展的关键技术[8],可以降低成本、提升可靠性和性能。

1.1.2 控制空气弹簧刚度

近年来,空气弹簧在商用车、客车、轿车上应用广泛。在商用车上,空气弹簧已普遍应用于驾驶室悬置和座椅悬置。传统的空气弹簧采用机械式高度控制阀,通过高度阀阀门的开闭对气囊充放气,实现在车辆行驶时空气弹簧高度几乎保持不变。随着空气弹簧和电控技术的结合,电子控制的空气弹簧系统已出现,如采埃孚的eCALM(electronic Cabin Air Leveling Module)和威伯科公司的ECAS(Electronic-Controlled Air Suspension)。电控空气弹簧通过电控单元控制电磁阀的开闭,实现空气弹簧的充放气。电控空气弹簧的高度控制反应时间更短,减少空气消耗约25%,还可以增加其他辅助功能。空气弹簧可以实现车辆的升降,提升通过性和安全性,实现侧倾功能,进而满足客车的乘客上下车需求和商用车的装卸货物需求。

在研究空气弹簧刚度的控制方面,王辉等[14]对空气弹簧的高度控制采用神经网路策略,通过试验对比,车辆垂直振动的加速度降低了30%左右,提高了乘坐舒适性。Kim H 等[15]对空气悬架的高度进行了滑模自适应控制,进行了仿真和实车试验,验证了有效性。

1.1.3 阻尼和刚度同时控制

空气弹簧和减振器一体式的模块由于结构紧凑、便于布置,应用越来越多,非常适合在驾驶室悬置结构中采用。电控一体式模块已在如雷克萨斯LS系列、皇冠第8代、福特林肯、奥迪A8及奔驰新S系等高端轿车上应用,分别采用2套不同装置对其中的空气弹簧刚度和减振器阻尼进行单独控制[16]。在电控一体式模块中,单筒减振器[17]和双筒减振器[16]都有采用。电控一体式模块的研究关键点是控制过程中空气弹簧刚度和减振器阻尼的匹配问题。目前的研究重点多数在有级可调减振器和高度可调空气弹簧上。江浩斌等[16,18]对一体式弹簧减振器进行了阻尼和刚度的匹配研究,可以根据路面和车速的变化进行匹配,实现有级调节。汪少华等[19]提出将半主动空气悬架控制过程分解为高度和阻尼多种控制模式,基于车身高度切换优先的原则,采用逻辑判断方法制定各模式间的切换规则。江洪等[20]分析客车悬架系统的空气弹簧对应3个目标高度,减振器对应3个阻尼效果,分别制定了空气弹簧和减振器的控制策略,利用决策控制,判断对应工况下应选的最优或次优值,控制执行机构做出响应。

1.1.4 半主动悬架的时滞问题

半主动控制可以实现动态阻尼控制,但作用有限且有不可消除的时滞。时滞问题一直是影响可控悬架动态性能的主要因素之一,包括以下几个方面:

(1)传感器采集信号过程的时滞;

(2)信号由传感器传送到控制器的时滞;

(3)控制器计算的时滞;

(4)控制信号由控制器传送到作动器的时滞;

(5)作动器建立控制作用的时滞;

(6)作动器动作的时滞[21]。

时滞控制是磁流变半主动悬架的核心技术之一。陈士安等[22]提出一种实用的泰勒级数—LQG时滞补偿控制方法,通过限定磁流变减振器库伦阻尼力的幅值,来获得较理想的磁流变半主动悬架时滞补偿控制效果。

1.2 主动控制

主动控制与半主动控制的差别是主动控制需要能量输入,需要有作动器,所以主动控制系统都是电控系统。主动控制还可以实现自适应控制。

主动控制的关键部件是作动器,通过作动器改变系统的特性。主动悬架系统根据作动器的不同,分为液压主动悬架、电磁主动悬架等。电磁主动悬架可分为直线电机式、旋转电机结合滚珠丝杠式和旋转电机结合齿轮齿条式。

1.2.1 液压主动悬架

液压主动悬架一般将液压作动器和弹簧并联,使用传感器采集车身振动、车轮跳动、车身高度和倾斜状态信息,把信号输入ECU,ECU 根据输入信号和预先设定的程序发出控制指令,伺服电机操纵执行液压缸进行工作。液压主动悬架可以通过液压缸实现车身高度的主动调节,4个液压缸可分别单独调节,而且高度调节的范围远大于空气悬架。

液压主动悬架已广泛应用于高端轿车和商用车。法国PSA 集团的DS19 首次采用油气悬架。日产公司在Infinite Q45 豪华车型上采用了液压主动悬架[23]。液压主动悬架存在结构复杂、成本高、响应慢、能耗大、附加系统质量较大的缺点[24]。

1.2.2 直线电机式

采用直线电机作为作动器,具有控制精度高、能量回收高、无需润滑、结构简单的优点[25]。直线电机和传统被动悬架中的减振器一起与弹簧并联,通过最优控制器计算主动控制力,通过电流滞环控制直线电机输出电磁力跟踪主动控制力,实现主动控制[26-27]。Bose主动悬架采用直线电磁电机作为作动器,装在车轮和底盘上的加速度传感器实时测量车辆的行驶情况,控制单元控制功率放大器为电机供电来调节车身高度。

1.2.3 旋转电机结合滚珠丝杠式

与直线电机不同,旋转电机输出转矩,通过传动装置将旋转动能转换为线性动能,增加了机械传动装置的磨损和传动效率损失[8]。曹民等[24]提出采用滚珠螺旋传动式无刷电机作动器的主动悬架系统,同时可将再生制动电能回收再利用,初步验证了滚珠螺旋传动式无刷电机作动器的可行性。福特、通用、本田和日产都进行了电磁式主动悬架的研发,形式均为旋转式电机辅以滚珠丝杆结构。

1.2.4 旋转电机结合齿轮齿条式

Beno J 等[28]开发了主动悬架系统,将旋转电机与齿轮齿条结合使用。2016年奥迪开发出电磁式主动悬架Erot(Electromechanical rotary dampers),卧式机电旋转减振器取代了传统减振器,车轮的上下运动带动摇臂并通过齿轮机构带动交流发电机,给电池充电。当实现主动控制功能时,发电机变成电动机。整个系统结构紧凑,可增大车内空间。

电磁主动悬架具有响应快、效率高的优点,是主动悬架的一个主要发展方向。其关键技术是电磁作动器的电磁材料研发和电机测控技术[8]。同时仍需要解决可靠性、稳定性问题。

1.3 (半)主动控制理论

(半)主动控制的控制策略有:模糊控制[29-30]、PID控制[31]、天棚阻尼控制[32-35]、最优控制[36]、神经网路控制[37]、鲁棒控制[38]和自适应控制[39]等。各种算法的改进算法和综合算法也有很多研究。单一的控制策略不能满足需求,每种方法都各有利弊,将2种或多种控制方法综合运用的复合控制方法可以达到更好的控制效果[1]。

2 主动悬架系统发展趋势

2.1 馈能型悬架

现阶段,主动悬架系统的高耗能和高成本限制了主动悬架系统的推广使用,馈能型悬架是改善这一问题的重要手段。

减振过程是消耗能量的过程,传统减振器油液分子间的相互摩擦以及油液与孔壁之间的摩擦对活塞的运动形成阻力,将振动的动能转化为热量消耗掉[40]。馈能型悬架的目标就是把振动损失掉的能量供给主动悬架使用。电磁式馈能悬架的原理是用能量回收装置代替减振器,当车轮和车身相对运动时,电机的线圈切割磁力线,向外输出电压,将机械能转化为电能储存。既可主动控制,又可在断电情况下作为被动悬置使用,存储能量[41]。由于能量转换方便,且便于存储再利用,电磁式馈能悬架正在成为馈能型悬架领域的研究热点[8]。馈能型悬架的研究关键点是降低能耗、有效回收能量、协调减振和馈能性能等[42]。

Nakano K等[43-44]研制的自供电式主动减振系统为2级悬架系统,底盘悬架为1级悬架,将车轮的振动能量储存在电容里,驾驶室悬置为2级悬架,系统利用1级悬架回收的能量对其进行主动控制。2个文献采用的作动器分别为直线电机和旋转电机。

2.2 可预测主动悬架系统

主动悬架系统通过反馈得到行驶工况的信息,对悬架参数进行主动控制,但会存在延迟。如果能提前预测前方路面信息,提前应对,即可保证通过不平路面时车身的平稳,大大提高舒适性,并同时提升操控性及安全性。

2019年上市的奥迪A8车型配备了可预测的主动悬架系统。单目摄像机每隔5 s 获取路面的纵向信息,信息以图片的形式传递,控制器会根据信息调整悬架高度。这样可以应对前方5~20 m内路面坑洼等情况。在转弯力很大时,可以使车身侧倾减半,具有更好的平衡效果,整个系统耗能量也很低。当没有任何耗能时,会默认调整至空气悬架模式。

2018 年,采埃孚提出了商用车移动办公室cCAB技术(对应乘用车的sMOTION 技术),使驾驶室平稳至可以坐在驾驶室里办公。驾驶室悬置采用的cCAB是基于CDC 和eCALM 系统研发而来,增加一个电动液压促动器,可主动在纵向和横向上旋转驾驶室。使用液压主动悬置,补偿车辆的摆动和俯仰运动,可使侧倾角小于0.5°,上下坡期间可为车辆提供平衡,并提前抵消不适运动。

可预测主动悬架系统的关键技术是预测距离、信息传输时间和控制策略。

3 结论

(1)乘用车上应用成熟的系统可移植到商用车底盘悬架和驾驶室悬置上应用。由于成本的原因,主动悬架多用于高挡轿车底盘。对于商用车来说,底盘悬架采用主动控制耗能巨大,成本也高,而驾驶室悬置采用主动控制的可行性在这2 个方面都要高于底盘悬架。

(2)驾驶室半主动悬置的应用前景广阔。可控减振系统的应用只有在具有性价比之后才能实现。虽然半主动悬置无法实现作动力的主动调节,但是,半主动悬置技术较成熟,成本低,其性价比高于主动悬置,其现阶段的应用也多于主动悬置。

(3)在驾驶室悬置减振器的使用上,CDC 减振器将会得到更广泛的应用。电流变和磁流变减振器的发展也被普遍看好。但是,电流变和磁流变减振器的成本较高,功能方面还有需要解决的问题,比如,全新的减振器结构优化设计,电/磁流变液的稳定性、可靠性等。

(4)驾驶室悬置已广泛采用空气弹簧作为弹性元件,电控空气弹簧和连续可调阻尼减振器的组合产品将会是主动空气悬置的发展方向。

(5)由于整车空间布置的原因,驾驶室悬置的减振系统布置空间小于乘用车底盘悬架和商用车底盘悬架。驾驶室悬置的减振行程也要小于底盘悬架,所以电磁主动悬置在布置空间上难度较大,而且电磁悬置的成本高,质量也大。所以,其广泛应用还需要较长的时间。

(6)随着自动驾驶技术的发展,可预测的主动悬置将大大提高悬置的性能。主动悬置系统和其他系统(转向、制动等)实现信息共享,共用传感器、控制器等器件后,将大大降低成本,并提高车辆的动态性能。这是主动悬置发展的必然趋势。