黄骅坳陷王官屯地区中—古生界油气成藏条件与成藏模式

2020-12-01勾琪玮蒋有录刘景东吕雪莹姜文亚

勾琪玮,蒋有录,刘景东,吕雪莹,姜文亚

(1.中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛 266580;2.中国石油大港油田公司勘探开发研究院,天津 300280)

渤海湾盆地自古生代以来经历了多期构造演化,古生界在多期抬升剥蚀过程中发育大量古潜山,且多与新生界优质烃源岩对接形成新生古储型油气藏[1-2]。自冀中坳陷任丘中元古界古潜山获高产油流以来,包括潜山在内的深层油气勘探日渐成为渤海湾盆地油气勘探的重要领域,在黄骅坳陷千米桥、北大港等地区发现大量中—古生界油气藏。

近年来,黄骅坳陷王官屯地区中—古生界展现了较大的油气勘探潜力[3],王古1、官古1601、官142等多口探井于中—古生界获工业油流或油气显示。前人对王官屯地区中生界地层发育特征等进行了细致研究[4],明确了中—古生界油气来源[5-7],但对其成藏条件、成藏模式的认识还不够深入。为此,笔者基于地质、地化、地震及测井、录井资料等,对王官屯地区中—古生界油气成藏条件与成藏模式进行研究,以期为该区下一步油气勘探提供借鉴。

1 区域地质概况

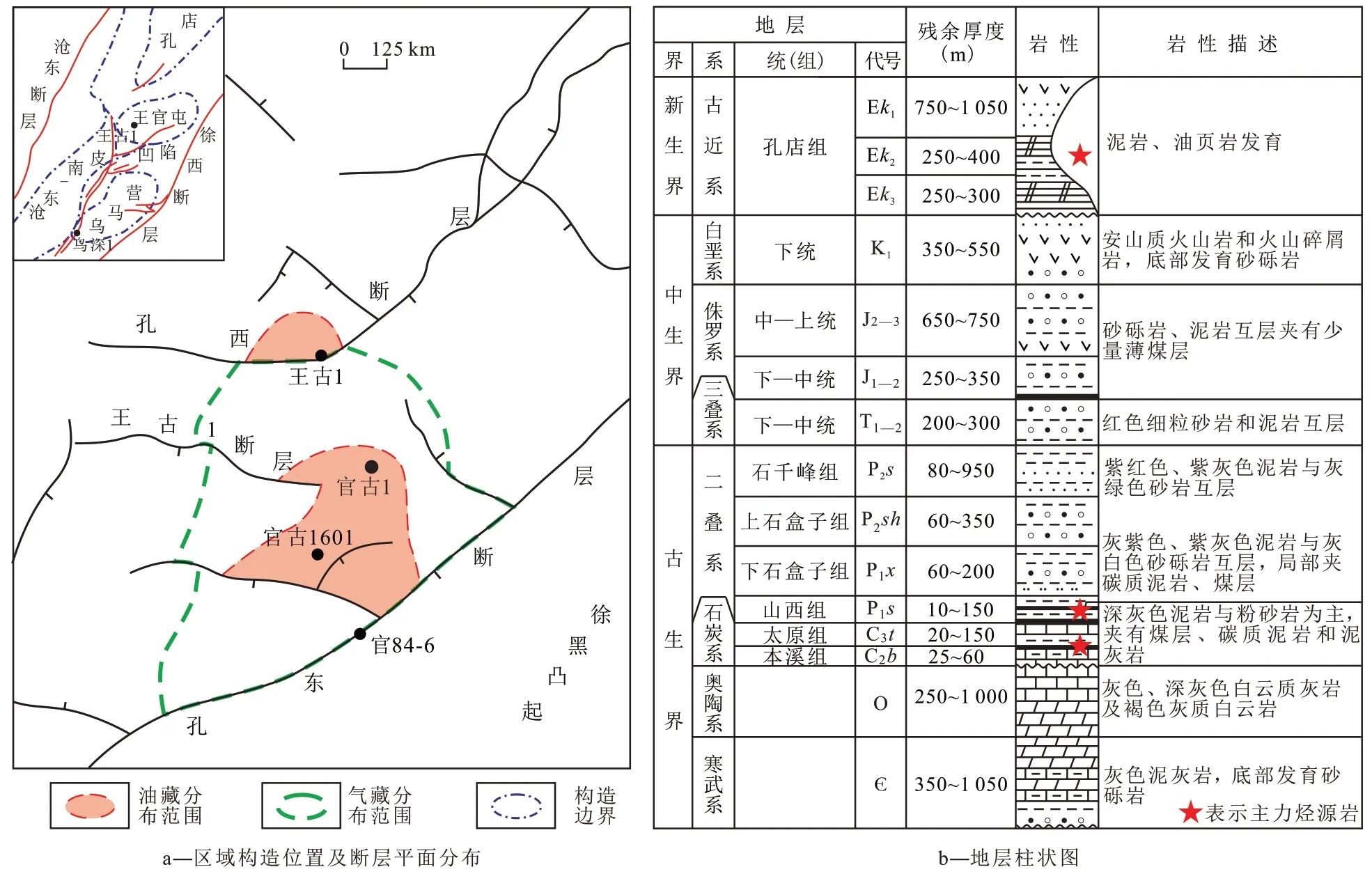

王官屯地区位于黄骅坳陷南部,乌马营—王官屯潜山带北端,东起徐西断层,南至乌马营构造带,西北以枣园油田沈家铺开发区为界(图1a),勘探面积达60 km2[3,5-8],为一低位凸起,地质构造特征继承了黄骅坳陷的复杂性[1,5]。

王官屯地区在古生代为稳定的克拉通盆地,早石炭世受构造运动抬升影响造成沉积间断,早二叠世晚期由于板块挤压再次抬升剥蚀,至晚二叠世持续隆升,发育陆相沉积。中生代发育山间盆地,差异抬升使得研究区发育多期不整合,受频繁的挤压活动及火山活动影响[4,9],早—中侏罗世发生裂谷盆地断陷运动。至新生代形成断陷盆地,古近纪孔店组沉积时期发育孔东、孔西2 条断穿中—古生界的断层,同时伴生大量次级断层。

王官屯地区下古生界发育寒武系和中—下奥陶统滨浅海-台地相沉积,厚度稳定,上奥陶统和泥盆系缺失,开阔陆棚下的石炭系发育暗色砂泥岩、灰岩和煤层[10],二叠系广泛发育暗色泥岩以及早二叠世晚期海退形成的粉砂岩、碳质泥岩等,与三叠系呈平行不整合接触(图1b)。中生界残余地层包含中—下三叠统、侏罗系和下白垩统,以砂砾岩、泥岩互层为主[4,11],水动力较弱,侏罗系顶部砂砾岩发生溶蚀改造作用(图1b)。

图1 王官屯地区区域构造位置及地层柱状图(图1a据文献[12]修改)Fig.1 Structural location and stratigraphic column in Wangguantun area(Fig.1a was modified by Reference[12])

王官屯地区中—古生界油气藏类型主要包括古潜山气藏、岩性气藏和断块油气藏3类[4,13]。纵向上,中—古生界油气藏由老到新依次分布于奥陶系上马家沟组—峰峰组碳酸盐岩、石炭系太原组砂岩和二叠系上、下石盒子组砂岩以及中—下侏罗统砂砾岩中。研究区奥陶系碳酸盐岩和上古生界砂岩中聚集大量油气资源,上马家沟组—峰峰组形成较大规模天然气藏[10,14],为古生古储型气藏;上古生界发育岩性气藏和断块油气藏,原油油质较重。中生界以断块油藏为主,为中—高凝固点的中质稠油,含硫量高。平面上,气藏分布范围更广,油藏分布主要聚集于断层附近(官古1、官古1601井等),部分井段气藏发育。

2 油气成藏条件

王官屯地区毗邻生烃洼陷区,中—古生界顶面呈宽缓背斜状,是理想的油气运移指向区,具备有利的烃源、储层、盖层、储盖组合及保存等成藏条件。

2.1 烃源条件

王官屯地区临近的生油洼陷内发育石炭系—二叠系和孔二段2 套主力烃源岩,烃源岩有机质丰度高、埋深较大,具备良好的油气供给条件。

石炭系—二叠系烃源岩在王官屯地区广泛分布,主要包括厚层暗色泥岩和薄煤层,有机质类型偏向于腐泥-腐殖型及腐殖型[15]。泥岩总有机碳含量(TOC)为0.45%~4.34%,普遍低于1%;碳质泥岩TOC值普遍高于2%,镜质组反射率(Ro)超过0.89%。由煤的生烃潜力评价实验结果可知,研究区煤层处于成熟阶段,在二次生烃中达到裂解生干气阶段,TOC值普遍高于15%,生油气潜力大。

孔二段烃源岩主要分布在黄骅坳陷南区的沧东-南皮凹陷[7],包括厚层湖相深灰色泥岩及黑色油页岩[6],沉积厚度可达400~500 m,有机质类型偏腐泥型,姥植比平均值为0.84,属于还原环境下的淡水-微咸水深湖相沉积,有利于有机质的保存与后期生烃。TOC值平均达3.58%,Ro值达到0.78%,以生油为主,属于优质烃源岩[4-6,10]。

王官屯地区二叠系储层中原油的主峰碳数为nC23,硫含量高,母源为陆源富含Ⅱ1和Ⅱ2型干酪根的腐殖质煤,与孔二段烃源岩生成的原油特征相似(图2)。中生界储层中的原油饱和烃含量较高,芳烃与非烃、沥青质含量相近,与石炭系—二叠系、沧东-南皮凹陷孔二段烃源岩部分抽提物样本都具有亲缘性[4-7,10],反映为混源油。

图2 王官屯地区原油与烃源岩饱和烃含量分布关系Fig.2 Distribution of saturated hydrocarbon contents of crude oil and source rocks in Wangguantun area

2.2 储层条件

王官屯地区中—古生界主力储层分别为奥陶系浅海相碳酸盐岩、石炭系—二叠系三角洲相碎屑岩和侏罗系—白垩系辫状河道碎屑岩等,其中碎屑岩储层以二叠系上、下石盒子组砂砾岩体最为发育。

奥陶系顶部碳酸盐岩储层埋深为3 000~4 000 m,圈闭面积约为11 km2,闭合高度约为500 m,发育高角度裂缝,被方解石半充填或充填。上马家沟组—峰峰组以白云质灰岩为主,受风化岩溶作用改造,次生溶孔、溶洞及高角度裂缝十分发育,溶蚀孔、洞多沿裂缝分布,颗粒内裂缝等发育,形成孔-缝-洞复合型储层[14];上马家沟组平均孔隙度达1.8%,由于受到泥岩夹层的阻隔作用,上马家沟组上部地层水得以充分发生强白云岩化作用,形成大量次生溶孔,改善储层连通性。

王官屯地区石炭系—二叠系广泛沉积且地层发育相对稳定,山西组及上、下石盒子组发育大型三角洲、河流相砂砾岩与泥岩互层(图3)。单砂层厚度普遍为0~4 m,发育次生溶孔,砂层的孔、渗性较好,为良好的储层(图3)[16-20]。

中生界侏罗系河道砂体展布方向与构造倾伏方向一致且连续性较强,顶部沉积了一套厚度为60~100 m 的砂砾岩层,砾石粒径为1~3 cm,经次生岩溶改造后具有良好的储集性能,官古1601等多口井在该层系获工业油流(图3)。此外发育少量火成岩储层,以中低渗透原生、次生孔隙为主,孔隙度为0.14%~24.76%,平均达11.4%,渗透率为0.10~59.02 mD,平均为12.72 mD。

2.3 储盖组合及保存条件

王官屯地区发育中—古生界泥岩和新生界泥岩、膏岩等多套区域性盖层[6,21-22],自下而上发育5套有利的储盖组合:第1 套以下古生界奥陶系顶部风化壳为储层,与上覆本溪组暗色泥岩、煤层盖层直接接触;第2套以太原组碳酸盐岩为储层,石炭系山西组暗色泥岩、煤层为盖层;第3 套以二叠系上、下石盒子组砂岩为储层,上石盒子组、石千峰组及中生界泥岩作为盖层;第4 套以石千峰组砂岩为储层,中生界泥岩为盖层;第5套以侏罗系顶部砂砾岩体为储层,中生界泥岩段以及新生界泥岩、膏岩作为中—古生界良好的区域性盖层(图3)。

图3 官古1601井中生界及上古生界生储盖组合及储层物性特征Fig.3 Reservoir-cap rock assemblage and reservoir’s physical properties of the Mesozoic and the Upper Paleozoic in Well GG1601

王官屯地区构造形态近似为一个宽缓的背斜,储、盖层发育稳定且在空间展布上与地层倾伏方向较为统一,后期的断层错切使得储层与泥岩对置,圈闭条件好。此外,圈闭形成时期与生排烃时期良好的匹配关系为原生油气藏的形成提供了较为有利的条件。油气主要赋存于二叠系下石盒子组,其次在中生界等其他层系内富集[14],地层水类型主要为NaHCO3型和CaCl2型(表1),指示研究区中—古生界油气藏形成于还原性陆相沉积环境,圈闭保存条件较好且后期未被破坏,有利于油气持续充注。

3 油气成藏期与成藏模式

3.1 油气成藏期

通过烃源岩热演化史和生烃史分析,石炭系—二叠系烃源岩埋深较大,在高热流值背景下于中三叠世第1 次进入生烃门限(Ro=0.5%),此时地层温度超过70 ℃,于早侏罗世发生大规模生、排烃(Ro=0.7%),地层温度为90 ℃,在早白垩世的后期构造运动下烃源岩发生抬升并停止生烃,于新近纪再次开始大规模生、排烃,并于馆陶组沉积时期达到高成熟阶段(Ro=1.3%),地层温度达140 ℃,产生大量原油和热解干气;在新近纪,孔二段烃源进入生烃门限大量生烃(图4)。结合黄骅坳陷中—古生界油气成藏期研究成果[23],可以推断,王官屯地区中—古生界主要存在早侏罗世—早白垩世和新近纪—第四纪2期油气充注。

表1 王官屯地区中—古生界部分井地层水特征及油藏封闭性评价Table1 Formation water characteristics and reservoir sealing evaluation of some Mesozoic and Paleozoic wells in Wangguantun area

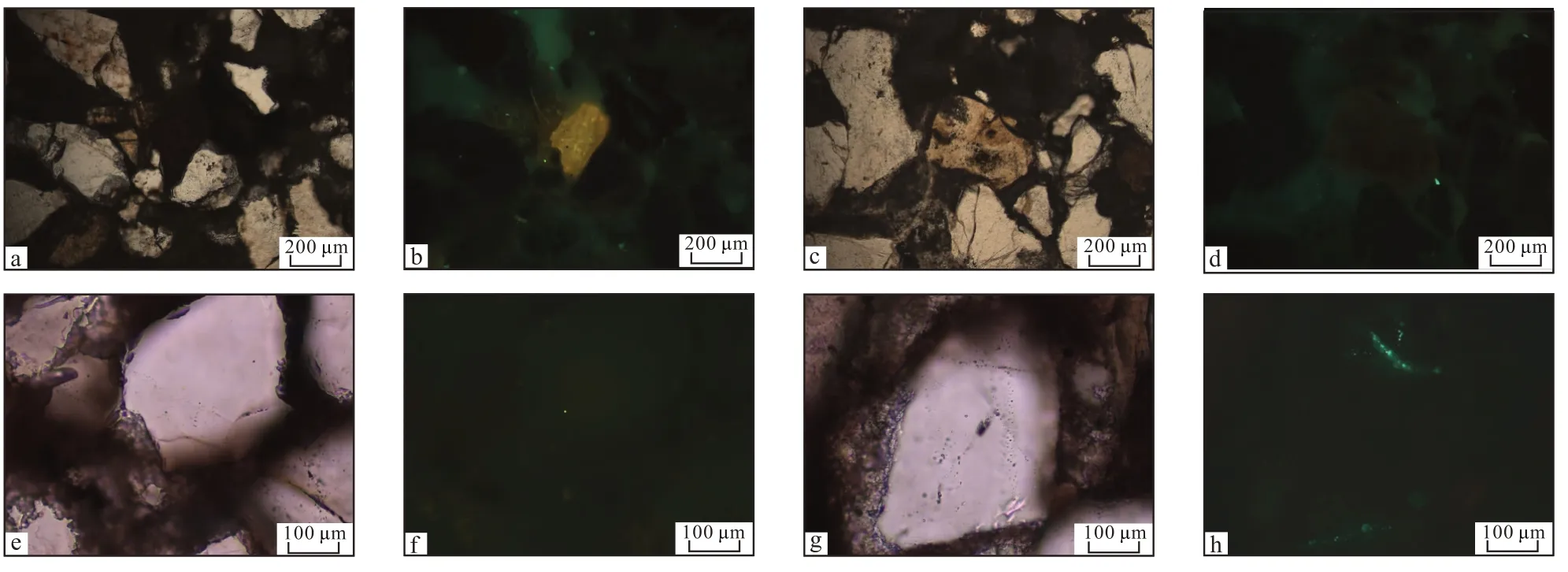

沥青显微荧光观察发现,王官屯地区以油质沥青、胶质沥青和沥青质沥青为主(图5a—5d)。对样品中的烃类流体包裹体进行岩相学及显微测温,王古1 井二叠系储层中的烃类流体包裹体呈现黄色-黄绿色-绿色荧光的变化,多分布在颗粒内裂缝中,黄色荧光包裹体尺寸较大,形状为规则的椭球状;绿色荧光包裹体尺寸较小,形状随内裂缝发育呈现较为规则的椭球状(图5e—5h)。二叠系储层烃类包裹体伴生的盐水包裹体均一温度测试结果显示,盐水包裹体具有2 个峰值温度,分别为105~120 和130~145 ℃,由图4对应早白垩世和新近纪—第四纪2期成藏;中生界对应新近纪—第四纪1期成藏。

图4 王官屯地区油气成藏综合事件Fig.4 Comprehensive event map of hydrocarbon accumulation in Wangguantun area

图5 王官屯地区中—古生界二叠系沥青样品透射光及荧光照片Fig.5 Transmitted light and fluorescence of the Mesozoic and Paleozoic Permian asphalt samples in Wangguantun area

结合上述分析及周边地区的油气成藏期调研判断,王官屯地区古生界原油存在早白垩世和新近纪—第四纪2 期成藏,中生界则仅存在新近纪—第四纪1期成藏,以新近纪—第四纪成藏为主[23]。

3.2 油气成藏模式

王官屯地区储、盖条件及其相互配置关系好,为混源、近源成藏,为进一步总结油气成藏模式,需明确油气运移路径及油气成藏过程。

孔东、孔西为2 条NE—NNE 走向的二级断层,平面展布约为25~27 km[5](图6),在孔店组沉积时期活动性最强,最大断层活动速率分别达到22.8 和34.2 m/Ma,王古1 断层发育于中三叠世—晚白垩世,最大断层活动速率达到19.7 m/Ma,均可作为油气输导的通道[13];奥陶系顶部GR值较低(图3),风化淋滤作用对顶部风化壳物性有所改善[2,14],孔、渗性较好,不整合面输导性能良好;中生界及上古生界砂、泥互层段的纵向非均质性较强,侧向连通性强,在输导和储集性能方面对形成层状油气藏具有较大贡献[16,18]。

图6 王官屯地区中生界原油物性菱形分布Fig.6 Rhombohedral diagram of physical properties of Mesozoic crude oil in Wangguantun area

由于构造活动的持续作用,断层将沧东-南皮凹陷烃源岩与王官屯地区古生界储层完全错开形成供烃窗口,垂向上沟通中生界与烃源岩[1,24],与不整合、砂体等构成复合输导体系[25],在油气成藏期具有良好的输导条件(图7);此外,二叠系上、下石盒子组砂岩储层内裂缝发育,为油气在储层内侧向运聚提供有利条件。在原油向中生界储层充注成藏的过程中,随着原油运移距离的增大,黏度逐渐增大,指示原油由烃源岩生成后穿过孔东断层沿垂直于构造等值线的方向在下盘潜山中聚集成藏(图6)。

结合油气成藏期分析,石炭系—二叠系烃源岩于早侏罗世进入生烃高峰[12,18],生成的油气沿不整合进入下伏奥陶系顶部碳酸盐岩储层,同时沿内部裂缝充注到石炭系—二叠系砂岩中,此时中生界储层未形成油气藏,随着王古1断层的活动性减小,于早白垩世油气大量运聚成藏,白垩纪末期发生挤压和逆冲作用导致部分油气散失[12,25](图4)。石炭系—二叠系烃源岩于新近纪进入二次生烃阶段,热演化程度较高,生成的天然气在生烃增压作用下向砂岩和下伏奥陶系碳酸盐岩中运聚成藏;沧东-南皮凹陷孔二段烃源岩进入生烃门限,孔东断层及一系列次级断层的活动性与油气主要成藏期的匹配关系良好,断层成为油气成藏的优势运移通道,此时烃源岩与下盘石炭系—二叠系砂岩储层对置,形成侧向供烃窗口,沟通中生界储层与孔二段烃源岩,凹陷中的油气可以穿过断层进入下盘古生界储层中,受浮力作用沿断层充注于中生界砂体中(图7)。

根据上述分析,奥陶系顶部风化壳发育古生古储型的古潜山气藏,石炭系—二叠系烃源岩生成的天然气沿不整合面充注成藏;上古生界部分岩性气藏为自生自储型,油气进入临近砂体中,裂缝和内幕小断裂可作为优势运移通道;中—古生界的断块油气藏为孔二段供烃,发育侧向供烃窗口,断层、不整合为主要的油气运移通道。整体上,王官屯地区中—古生界油气藏具有“多向供烃,复合输导,近源成藏”的特征(图7)。

4 结论

王官屯地区中—古生界油气藏发育孔二段和石炭系—二叠系2套主力烃源岩,生烃条件好;中生界及上古生界砂砾岩中次生溶孔发育,下古生界碳酸盐岩发育孔缝洞复合型储集空间,储集性能好;多套泥岩、膏岩及煤层盖层在全区稳定分布,形成5套主要的储盖组合,为中—古生界油气藏提供良好的保存条件。

图7 王官屯地区中—古生界潜山油气成藏模式Fig.7 Hydrocarbon accumulation patterns of Mesozoic and Paleozoic buried hills in Wangguantun area

王官屯地区发育孔东、孔西、王古1断层及一系列次级断层,沟通源-储关系,与上古生界储层直接接触,断层、不整合面、砂体构成复合输导体系。古生界油气藏具有早白垩世和新近纪-第四纪2 个主要的成藏期,中生界仅发生第2期成藏。

王官屯地区具有“多向供烃,复合输导,近源成藏”的特征。石炭系—二叠系烃源岩在早白垩世发生第1 期成藏,油气沿不整合进入下伏奥陶系顶部储层,此时中生界未形成油气藏。石炭系—二叠系烃源岩在新近纪进入二次生烃阶段,油气沿不整合进入奥陶系顶部及中生界;沧东-南皮凹陷孔二段烃源岩与下盘石炭系—二叠系侧向对接,凹陷中的油气可以穿过断层进入古生界储层,在浮力作用下向中生界断块充注成藏。