教师支持对农村留守儿童非认知能力的影响

——基于CEPS数据的实证分析

2020-12-01雷万鹏李贞义

雷万鹏 李贞义

(华中师范大学 教育学院、湖北省基础教育研究中心, 湖北 武汉 430079)

一、引言

随着我国经济发展和城镇化的快速推进,大量农村剩余劳动力为改善家庭经济状况,寻求更好发展,不断向城市地区和经济发达地区流动。受制于户籍制度和区域壁垒的影响,大量外出务工人员将孩子留在农村老家生活,家庭“双系抚育”体系被打破,由此形成了数量庞大的农村留守儿童群体。民政部统计数据显示,2018年全国共有留守儿童697万余人,其中义务教育阶段儿童占比为78.2%。由于缺少父母监督,加上祖辈监护人文化水平较低、无力辅导和疏于管理,留守儿童学业成绩普遍不理想,厌学、逃学甚至辍学的现象时有发生①。这些问题严重影响留守儿童健康成长,制约着公平而有质量教育目标的实现。进一步加强农村留守儿童关爱保护工作,为广大农村留守儿童健康成长创造更好的环境,是新时期农村教育发展的重要议题。

近20年来,学界对儿童非认知能力发展的重要性已达成共识,相关研究证明了非认知能力在个体学业表现和未来收入方面的重要作用②。同时,非认知能力在一定程度上能够弥补家庭经济地位不利带来的消极影响③。实证研究表明,留守儿童在自律性、亲社会行为、自我管理、社会交往等非认知能力方面均表现更差④。如何解决因亲子分离造成的留守儿童非认知能力发展不良问题,寻找有效的保护性措施,构建起留守儿童关爱服务的长效机制,具有重要的战略意义。

在家庭功能不健全的情况下,学校成为留守儿童社会化过程中的一个极为重要的场所。其中,教师作为留守儿童成长中的重要他人,成了关爱和教育留守儿童的重要责任主体。教师是学校教育教学过程中的重要角色,也是影响学生认知能力和非认知能力发展的主要因素之一⑤。在师生关系中,教师支持成为青少年儿童社会支持系统的关键一环,对于初中生来说尤为重要⑥,教师支持可以缓冲家庭不利因素对学生学业成绩的不良影响⑦。实证研究表明,教师支持对学生的学习情况、个人发展及心理健康会产生积极影响⑧。对于留守儿童来说,由于亲子关系疏离,家庭成员亲密度较低及家庭功能缺失,教师在一定程度上代替了父母的职责与功能⑨,教师的支持和鼓励则成为一种保护性因素,更可能促进留守儿童非认知能力的发展。

调查显示,面临繁重的教学任务与艰苦的生活环境,乡村教师对于留守儿童的关爱往往是心有余而力不足⑩。现有关于教师考核与绩效评价体系中并没有将教师关爱留守儿童作为重要的考核标准,其背后隐含之意为,教师关爱留守儿童可以是一种自发行为,现有教师评价没有必要对此给予特别关注。在此背景下,我们需要考量的问题是:教师对于留守儿童的支持与关爱主要有哪些方式?教师支持对留守儿童的发展是否有显著影响?如果教师支持对于留守儿童发展存在显著的积极影响,那么,教师关爱留守儿童就不能仅仅停留在自发层面,而应当通过制度设计激励教师关爱留守儿童,使之成为教师的自觉行动。

鉴于此,本文利用“中国教育追踪调查”(China Education Panel Survey,以下简称CEPS)数据库2014-2015学年的追访数据,重点回答以下两个问题:一是教师在教育教学过程中是否给予了留守儿童支持与关爱?二是教师支持对留守儿童的非认知能力发展是否有显著的影响?如果有,应当如何通过制度化的设计激励教师关爱留守儿童,提升留守儿童的关爱效果?本文后续结构安排如下:第二部分为文献综述;第三部分是研究设计,包括数据来源、变量界定和研究方法;第四部分为实证结果与讨论;第五部分为结论与建议。

二、文献综述

(一)非认知能力的概念及测量

在传统人力资本理论分析框架下,“能力”一词通常被等同于认知能力,而非认知能力往往被忽略。然而,在实证研究中仅控制个体认知能力并不能解释个体收入的全部变异。对此Bowles提出,人力资本模型中的“能力”不能局限于“认知能力”,还应包括“非认知能力”。在此基础上,以Heckman为首的新人力资本理论的倡导者将人力资本理论中的“能力”区分为认知能力和非认知能力,进一步扩展了人力资本的内涵。

目前,关于非认知能力概念的界定,不同学科有着不同的理解。在心理学领域,通常采用人格特质、情绪智力或非智力因素等表示非认知能力,将非认知能力理解为一种较为稳定的思想、情感和行为方式,反映了在某种情境下所做出的特定回应。在劳动经济学领域,非认知能力被视为与认知能力相对应的个体特质,具体包括自信、自尊、内外点控制、社交能力、成就动机等;在行为经济学领域,非认知能力被视为诸如时间与风险偏好等概念。不同学科对非认知能力的界定取决于研究视角与关注重点之差异,人们对非认知能力概念的理解仍然存在高度共识。基于以上理解,我们可以将非认知能力界定为人们应对不同情境时所展现出来的一种稳定的思想、感觉和行为模式,它包含以下三个特征:一是难以被智力测验或学业成绩测量;二是具有可收益性特征;三是可以通过正式或非正式的学习经历获得。

由于非认知能力测量标准具有多元性,学界对其测量指标的选择旨趣迥异。Heckman等人的研究采用自尊、内外控等指标来度量非认知能力。Durlark等人使用社会情感技能、对自我和他人的态度、问题行为、情绪障碍等指标测度非认知能力。OECD领导的PISA测试主要从任务表现、情绪管理、合作、开放性和与他人交流五个方面对学生的非认知能力进行测量。国内学者关于非认知能力的测量主要有两类路径。一是围绕研究对象的非认知能力编制测评工具。如杜屏等人从自我管理、负责任的决定、自我认知、关系维护技能以及社会认知五个维度编制了非认知能力的测量量表;王骏从自尊、自我控制、人际交往、学校适应和合作五个维度度量非认知能力。二是对社会调查相应指标的拟合。如龚欣等人利用“中国家庭追踪调查”数据库中的社交能力(拥有好朋友的数量、是否担任班干部)以及注意力两方面去度量非认知能力。吴愈晓等人利用“中国教育追踪调查”数据库,从心理健康、自信心、集体融入和人际关系四个维度构造了非认知能力的度量指标;龚欣和李贞义结合“大五人格”从开放性、消极情绪性、自律性、社会性等指标加以度量。

基于数据的可获得性,本文所论述的非认知能力,主要包括学习毅力、开放性、消极情绪性、交往能力和学校适应五个维度的行为特质。具体而言,学习毅力是指对学习的坚持性与热情,学习毅力水平高的学生在完成具有挑战性的学习任务时,即使在失败、困境时期都依然会持续努力并且保有持久的兴趣。开放性是指个体具有创造能力和好奇心,与墨守成规或谨小慎微相对。开放性越强,表明个体好奇心强,倾向于寻求并接纳新鲜经验和新颖的创意或理念。消极情绪性是指个体表现出的易受挫、易怒、害怕、悲伤以及内疚等情绪,具有严重消极情绪的个体在面对压力事件时,更易产生悲伤情绪并可能表现出强烈的情绪反应等。交往能力是指人际交往过程中,个体具有交往意愿,积极主动参与交往,并且表现出有效和适宜的交往行为,从而使自身与他人的关系处于和谐的能力。学校适应是指学生在学校背景下愉快地参与学校活动,并获得学业成功的状况。

(二)教师支持对留守儿童非认知能力的影响

根据个体发展的生态学模型,学校是除家庭之外影响青少年发展的另一重要情境,教师是除父母之外影响青少年发展的重要他人。随着积极心理学的兴起,学者们逐渐开始关注教师积极行为对学生的影响,其中学生感知到的教师支持行为就是衡量教师对学生影响的重要指标,就其内涵而言,学生感知的教师支持指学生感知到的教师对其学习生活、情感生活等表现出的关心态度与行为。学界有关教师支持的研究比较丰富,但对教师支持的界定及分类尚未达成一致。如李维等将教师支持划分为学习支持、情感支持和能力支持三个维度;柴晓运等认为,自主支持、认知支持和情绪支持是学业领域教师支持的核心组成部分;杨奎臣等结合CEPS调查将教师支持分为学业支持、情绪支持和关系支持三个维度;赵磊磊等从情绪性支持和工具性支持两个维度来考察教师支持。总体而言,教师支持作为一个抽象的概念,学者们通常将其具化为几个不同的维度,以此考察其对学生发展的影响。从现有关于教师支持维度的划分看,学习(学业)支持和情绪(情感)支持是教师支持的核心指标。结合CEPS调查数据库,本文将教师支持分为学习支持、情感支持和交往支持三个维度。学习支持指教师在学生学习中给予的积极回应;情感支持指教师给予学生积极的关注与关爱,以及当学生应对压力时的情感支持;交往支持指教师对学生表现出的责任感及学生对教师的亲近与喜爱。

大量研究表明,学生感知到的教师支持显著影响其幸福感、自我效能感、学业动机及学业成绩等。目前,关于教师支持与留守儿童发展的研究大都聚焦于学生的学业表现,直接针对教师支持与留守儿童非认知能力发展的研究相对较少。心理学研究发现教师支持对学生的心理状况、自尊水平、社交技能、学校适应、坚毅品质等非认知能力都具有显著影响;社会学研究发现,教师支持是留守儿童抗逆力生成的重要保护性因素。教师的积极关注和欣赏对留守儿童的正向发展有促进作用,能够激起个体对自身及他人的正向感知,使其对生活怀有更大期望。此外,教师经常性的关心、肯定、鼓励、建议对留守儿童的学习积极性与课堂表现有非常明显的促进作用。

以上研究侧重分析教师支持对留守儿童学业成绩、学习适应、学业投入等认知能力方面的影响,很少从非认知能力的视角分析教师支持的效果。本研究聚焦于教师这一留守儿童成长中的重要他人,探讨教师支持对留守儿童非认知能力的影响,旨在为激励教师关爱留守儿童提供经验证据和决策基础。

三、研究设计

(一)数据来源

本文采用中国人民大学中国调查与数据中心执行的“中国教育追踪调查”(CEPS)数据库2014-2015年学生追访数据。CEPS基线调查以当年初中一年级(七年级)和初中三年级(九年级)的在校生为调查对象,以人口平均受教育程度与流动人口比例作为分层变量,通过多阶段的概率与规模成比例(PPS)抽样方法,经过四个抽样阶段,从全国28个县级单位随机选取了112所学校的438个班级,总计涉及基线调研学生将近2万名,其中七年级学生10279名。2014-2015学年的追踪调查对基期2013-2014学年样本中的七年级学生进行了追访调查,成功追访的学生数为9449个,新入样471名学生。该调查样本中含有农村留守儿童子样本和农村非留守儿童子样本,调查内容涉及学生的家庭背景、教师支持、学生非认知能力等,相比基线调查这些因素的测量有了更进一步的改进,具有更高的效度。

本文将父母双方或一方从农村地区流动到其他地区,孩子留在户籍所在地农村,并因此无法和父母双方共同生活的儿童界定为留守儿童。换言之,当父母一方或双方不在家时,孩子即为留守儿童。根据数据库中学生户口类型、户口登记地和是否与父母同住,不考虑新入样样本和农村流动儿童,共筛选出1140个父母至少有一方外出务工的农村留守儿童样本。为了更好地展开对比研究,本文将农村样本中的2686个非留守儿童也纳入分析,最终样本数为3826个。

(二)变量界定

1.被解释变量

本文的被解释变量为非认知能力,具体包括学习毅力、开放性、消极情绪性、交往能力和学校适应。

(1)学习毅力。本研究使用CEPS问卷中的三道题目测量学习毅力,针对以下情况:“就算身体有点不舒服,或者有其他理由可以留在家里,我仍然会尽量去上学”、“就算是我不喜欢的功课,我也会尽全力去做”、“就算功课需要花好长时间才能做完,我仍然会不断地尽力去做”,让学生进行自评,并采用4点计分法计分(1=完全不同意,4=完全同意)。通过主成分分析法提取一个连续变量(α=0.79),并参考边燕杰等人的研究将其转化为一个取值范围为1-100的连续变量,数字越大表示学习毅力越强。

(2)开放性。借鉴其他同样使用CEPS数据的研究,同时结合“大五人格”中的开放性维度,将家长问卷中如下四个问题归为开放性:“孩子能够清楚表达自己的意见”、“孩子的反应能力很迅速”、“孩子能很快学会新知识”、“孩子对新鲜事物很好奇”,并采用4点计分法计分(1=非常不符合,4=非常符合)。通过主成分分析法提取一个连续变量(α=0.84),并将其转化为一个取值范围为1-100的连续变量,数字越大表示开放性越强。

(3)消极情绪性。该指标通过如下六个题项进行测度:过去七天你是否感到沮丧、消沉得不能集中精力做事、不快乐、生活没有意思、提不起劲儿做事、悲伤难过,并采用5点计分法计分(1=从不,5=总是)表示这些情绪出现的频率。通过主成分分析法提取一个连续变量(α=0.91),并将其转化为一个取值范围为1-100的连续变量,数字越大表示消极情绪性越强。

(4)交往能力。交往能力通过包含三个题项的量表测得,“有一些我尊敬和崇拜的成年人”、“我能和大人轻松地交谈”、“当我不小心伤害或得罪人时,我会道歉”,并采用5点计分法计分(1=完全不同意,5=完全同意)。通过主成分分析法提取一个连续变量(α=0.60),并将其转化为一个取值范围为1-100的连续变量,数字越大表示交往能力越强。

(5)学校适应。学校适应变量通过如下题目来测量,询问被调查者对“班里大多数同学对我很友好”、“我所在的班级班风良好”、“我经常参加学校或班级组织的活动”和“我对这个学校的人感到亲近”等问题的认同程度,并采用4点计分法计分(1=完全不同意,4=完全同意)。通过主成分分析法提取一个连续变量(α=0.77),并将其转化为一个取值范围为1-100的连续变量,数字越大表示学校适应越好。

2.解释变量

本文的解释变量为教师支持,包括学习支持、情感支持和交往支持三个维度。

(1)学习支持。通过CEPS的六道题目测量教师学习支持,分别询问被调查者的三科(数学、语文、英语)老师是否在课堂上常常注意或是提问被调查者,并采用4点计分法计分(1=完全不同意,4=完全同意)。通过主成分分析法提取一个连续变量(α=0.88),并将其转化为一个取值范围为1-100的连续变量,数字越大表示教师学习支持水平越高。

(2)情感支持。教师情感支持由五道题目组成,其中三道题目分别询问被调查者的三科(数学、语文、英语)老师是否经常表扬被调查者,另外两道题目询问被调查者出现消极情绪时教师是否会想办法帮助或是找被调查者的家长一起帮助被调查者,并采用4点计分法计分(1=完全不同意,4=完全同意)。通过主成分分析法提取一个连续变量(α=0.81),并将其转化为一个取值范围为1-100的连续变量,数字越大表示教师情感支持水平越高。

(3)交往支持。教师交往支持变量通过四道题目测量,分别询问被调查者的家长:“老师对孩子是否负责”,对应选项为1则代表一点也不负责,5代表非常负责;“老师对孩子是否有耐心”,对应选项为1则代表一点也没有耐心,5代表非常有耐心;“孩子是否喜欢现在的班主任和其他任课教师”,每道题目有四个选项,1代表一点也不喜欢,4代表很喜欢。通过主成分分析法提取一个连续变量(α=0.82),并将其转化为一个取值范围为1-100的连续变量,数字越大表示教师交往支持水平越高。

3.控制变量

在参考已有文献的基础上,本研究还控制了其他可能会影响留守儿童非认知能力的因素,具体包括:

(1)在个人层面,本研究采用性别(男性=1)、年龄、民族(汉族=1)、是否独生子女(独生子女=1)、是否寄宿(1=寄宿)、是否接受学前教育(接受学前教育=1)、健康状况(健康状况差=1)、七年级学业成绩等多个变量。

(2)在家庭层面,本研究采用两个变量:父母双方教育水平较高一方的受教育年限;家庭经济状况,包括“家庭经济状况中等”和“家庭经济状况富裕”两个二值变量,以“家庭经济状况困难”为参照组。

(3)在地区层面,本研究采用县(区)平均受教育年限为控制变量。一个地区的平均受教育程度在一定程度上能够反映当地的社会经济发展情况,为控制地区社会经济和文化水平对学生非认知能力发展的影响,我们选取了被调查者所在县(区)的平均受教育年限作为地区社会经济和文化发展水平的代理变量。

(三)研究方法

数据分析分为两步。首先是描述统计,反映留守儿童和非留守儿童在教师支持和非认知能力方面的差异性。其次,使用回归模型估计教师支持对留守儿童非认知能力的影响。具体模型设定如下:

Yj=α+β1X1+β2X2+β3X3+…βiXi+ε

其中,Yj代表被解释变量非认知能力,共包含学习毅力、开放性、消极情绪性、学校适应和交往能力五个变量。X1、X2、X3分别代表核心解释变量教师学习支持、教师情感支持和教师交往支持,Xi为控制变量,ε为误差项。

四、实证结果与讨论

(一)留守儿童与非留守儿童间的比较分析

表1呈现了留守儿童和非留守儿童之间的差异性分析,结果表明:在非认知能力的学习毅力、开放性、学校适应、交往能力四个维度方面,留守儿童得分均显著低于非留守儿童;在消极情绪性维度上,留守儿童得分显著高于非留守儿童;在教师支持的三个维度(教师学习支持、情感支持和交往支持)方面,留守儿童得分也显著低于非留守儿童;在主要控制变量方面,除七年级学业成绩外,留守儿童和非留守儿童之间均存在显著差异,特别是在父母最高受教育程度、家庭经济情况等方面,留守儿童得分均显著低于非留守儿童。这说明与非留守儿童相比,留守儿童无论是在非认知能力,还是在教师支持和家庭环境等方面,都处于不利地位,留守儿童的非认知能力发展处于弱势地位。

(二)教师支持对留守儿童非认知能力的影响

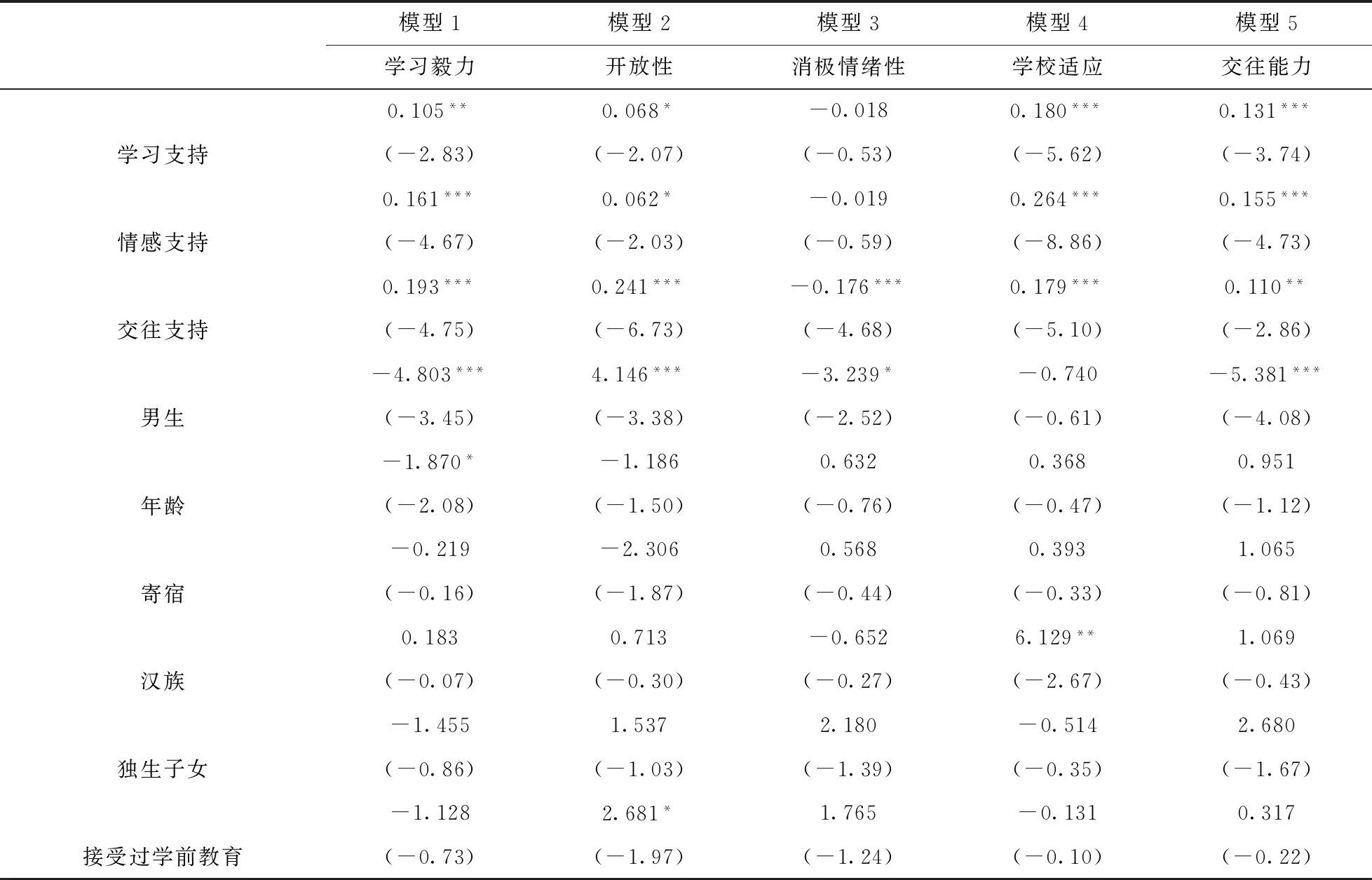

表2反映了教师支持的三个维度(学习支持、情感支持和交往支持)对留守儿童非认知能力的影响。

表1 留守儿童与非留守儿童各变量均值比较

表2 教师支持对留守儿童非认知能力影响回归结果

续表

模型1呈现了教师支持对留守儿童学习毅力的影响。结果显示,教师学习支持、情感支持和交往支持均对留守儿童的学习毅力具有显著的正向影响。即来自教师的更多支持,有助于提升留守儿童学习的坚韧性、自觉性和自制力,促进留守儿童养成良好的学习品质。教师作为留守儿童成长中的重要他人,其在课堂上对留守儿童表现出的积极关注、情感支持以及对留守儿童负责任的态度,均能够有效提升留守儿童的自信心和学业效能感,激发学生学习的兴趣,提升留守儿童的学习毅力。从教师支持三个维度的标准化系数大小来看,情感支持对留守儿童学习毅力的影响最大(0.168),交往支持次之(0.141),学习支持最小(0.101)。这说明以鼓励、表扬以及心理层面的关心为特征的情感支持,对于提升留守儿童的学习毅力具有重要的作用。为此,教师在教育实践中需要给予留守儿童更多的鼓励和情感方面的关怀与支持。控制变量方面,男生学习毅力显著低于女生,年龄越大学生的学习毅力相对越差,学习成绩越好的学生学习毅力越高。

模型2呈现了教师支持对留守儿童开放性的影响。结果显示,教师学习支持、情感支持和交往支持均对留守儿童的开放性有显著的正向影响,其中学习支持和情感支持在5%的水平上显著,交往支持在0.1%的水平上显著。从各维度的标准化系数大小来看,交往支持对留守儿童开放性的影响最大(0.201),教师在教育教学中对留守儿童表现出的负责任和有耐心的态度,对于留守儿童开放性的发展具有显著的促进作用。相关控制变量的回归结果中,男生的开放性显著高于女生,接受学前教育的学生在开放性方面表现更好,同时,学习成绩越好的学生开放性越高。

模型3显示了教师支持对留守儿童消极情绪性的影响。结果显示,教师交往支持对留守儿童的消极情绪性具有显著的负向影响,即教师交往支持能够有效降低留守儿童出现消极情绪的频率。但教师学习支持和情感支持对留守儿童消极情绪性的影响不具统计意义上的显著性。控制变量方面,相比女生,男生出现消极情绪性的频率显著更低;健康状况差的学生更容易出现消极情绪。

模型4是教师支持对留守儿童学校适应的影响。结果显示,教师支持的三个维度均对留守儿童的学校适应具有显著的正向影响,且均在0.1%的水平上显著。这表明留守儿童感知到来自教师的支持越强烈,越有助于其适应并融入学校生活,提高其学校适应性。从教师支持三个维度的标准化系数大小来看,教师情感支持对留守儿童学校适应的影响最大(0.289),学习支持次之(0.182),交往支持最小(0.137)。

模型5呈现了教师支持对留守儿童交往能力的影响。结果显示,教师学习支持、情感支持和交往支持均对留守儿童的交往能力具有显著的正向影响,且均在0.1%的水平上显著。从教师支持的三个维度的标准化系数大小来看,教师情感支持对留守儿童交往能力的影响最大(0.17),学习支持次之(0.134),交往支持最小(0.085)。教师对于留守儿童的表扬与情绪上的关注,对于构建良好的师生关系具有重要作用,有助于留守儿童与教师建立安全的依恋关系,增强与他人交往的信心,进而提升其社交能力。因此,在教育实践中,教师给予留守儿童更多的鼓励与关心,了解其心理健康状况并给予及时的帮助和支持,是非常重要的。

五、结论与建议

本文利用“中国教育追踪调查”(CEPS)2014-2015学年的追访数据,采用多元线性回归模型的估计,初步探讨了教师学习支持、情感支持和交往支持对留守儿童非认知能力的影响,得出以下研究结论:

第一,农村留守儿童的非认知能力显著低于非留守儿童。本研究发现,相比农村非留守儿童,留守儿童非认知能力显著更低。这与侯玉娜等人的研究结论一致,即父母外出对留守儿童非认知能力发展具有显著的消极影响。相比非留守儿童,留守儿童缺少父母的陪伴、监督以及日常的言语鼓励等,而且在家庭经济状况、父母受教育水平等方面留守儿童也均显著低于非留守儿童,上述综合因素一定程度上造成了留守儿童在非认知能力发展方面低于非留守儿童。

第二,农村留守儿童感知到的教师支持显著低于非留守儿童。实证研究发现,留守儿童感知到的教师学习支持、情感支持和交往支持均显著低于非留守儿童。

这说明,教师对留守儿童的关心和支持还有待加强。有研究显示,在一部分教师眼里,留守儿童已与“双差生”画上了等号,属于不讨人喜欢的一群,他们从老师那里得到的关爱明显少于非留守儿童。因父母外出务工,留守儿童从父母那里得到的关爱比非留守儿童要少,如果他们在学校也得不到足够的关怀与支持,长此以往,留守儿童的安全感、学习兴趣和情绪情感发展必然会遭遇不利影响,其个人发展将面临更多风险。

第三,来自教师的学习支持、情感支持和交往支持均对留守儿童的学习毅力、开放性、学校适应和交往能力具有显著的正向影响。其中,交往支持对留守儿童消极情绪性具有显著的负向影响,教师各项支持程度越高,留守儿童非认知能力越强。这进一步证实了教师支持对留守儿童非认知能力的积极影响。整体而言,教师情感支持对于留守儿童非认知能力的影响最大,这可能是因为留守儿童长期缺少父母的陪伴,亲子交流不畅,情感需求往往得不到很好的满足,而教师作为留守儿童学校生活中的重要他人,教师的情感支持有助于弥补留守儿童家庭情感需求缺失带来的不利影响,进而促进留守儿童非认知能力水平的提升。

上述研究结果对于人们思考乡村教师激励与绩效评价体系,提升留守儿童关爱和支持效果有重要的启示:

第一,改革教师评价标准,完善教师绩效工资制度。研究发现,教师支持对留守儿童非认知能力发展具有显著的积极影响,如何通过制度化的设计激励教师给予留守儿童更多支持是值得我们关注的话题。2009年我国实施的绩效工资改革在调动教师积极工作、提高教育质量方面发挥了重要作用,然而现实中主要以考试成绩和高分率判定教师绩效的做法鼓励了教师“择优而教”的行为,大量后进生和弱势群体的发展被漠视。更重要的是,现有教师评价导向倚重学生认知能力发展,相对忽略儿童人格、情绪情感、开放性等非认知能力发展。本研究发现,相比非留守儿童,留守儿童感知到的教师支持显著更低,上述现象的出现与绩效考核中未能将教师对留守儿童的关爱与支持纳入考核范畴有密切关系。建议各级政府将关爱留守儿童纳入乡村教师绩效考核,激励教师不仅要关注学生的学业表现,更要关心学生的非认知能力发展。

第二,加强教师关爱留守儿童的能力建设。首先,创新教师教育人才培养模式,在教师教育课程体系中嵌入留守儿童(弱势群体)关爱策略与能力培养内容,并赋予一定的学分。其次,在各级教师培训中开辟留守儿童(弱势群体)关爱课程,提升一线教师尤其是班主任老师的教育素养,提高教师支持留守儿童发展的意识与能力。最后,加强留守儿童关爱策略与课程资源建设,鼓励大学和中小学围绕留守儿童心理健康、道德发展、社会交往、情绪情感发展等方面开展高水平研究,为一线教师开展留守儿童关爱活动提供理论指导。

注释

①范先佐:《义务教育均衡发展与农村教育难点问题的破解》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2013年第2期。

②J.J. Heckman and Y. Rubinstein, “The Importance of Noncognitive Skills: Lessons from the GED Testing Program,”AmericanEconomicReview, vol.91,no.2,2001,pp.145-149;O. Eren and S. Ozbeklik,“The Effect of Noncognitive Ability on the Earnings of Young Men: A Distributional Analysis with Measurement Error Correction,”LabourEconomics,vol. 24,2013,pp.293-304;黄国英、谢宇:《认知能力与非认知能力对青年劳动收入回报的影响》,《中国青年研究》2017年第2期。

③A. Liu,“Can Non-Cognitive Skills Compensate for Background Disadvantage?—The Moderation of Non-Cognitive Skills on Family Socioeconomic Status and Achievement during Early Childhood and Early Adolescence,”SocialScienceResearch,vol.83,2019,pp.102-306.

⑤S. M.Jones and J. Kahn, “The Evidence Base for How We Learn: Supporting Students’ Social, Emotional, and Academic Development,”TheWERAEducationalJournal,vol.1,2017,pp.5-20.

⑥G. Sakiz, S. J.Pape and A. W.Hoy,“Does Perceived Teacher Affective Support Matter for Middle School Students in Mathematics Classrooms?,”JournalSchoolofPsychology,vol.50,no.2, 2012,pp.235-255.

⑦S.S. Luthar, D. Cicchetti and B. Becker,“The Construct of Resilience: A Critical Evaluation and Guidelines for Future Work,”ChildDevelopment,vol.71,no.3, 2000, pp.543-562.

⑧S. H.Mercer,L. M. Nellis, R.S. Martínez and M. Kirk, “Supporting the Students Most in Need: Academic Self-Efficacy and Perceived Teacher Support in Relation to Within-Year Academic Growth,”JournalSchoolofPsychology, vol.49,no.3,2011, pp.323-338;K. Brehm,B.Doll and S.Zucker,ResilientClassrooms:CreatingHealthyEnvironmentsforLearning, New York: The Guilford Press,2014.

⑨崔伟、徐夫真、陈佩佩、刘宇鹏、孙浩:《留守初中生教师支持与学业适应:人格的调节作用》,《中国特殊教育》2017年第2期。