中国民族歌剧《沂蒙山》形体场面设计研究

2020-11-30曹琳婕史记

曹琳婕 史记

从我国第一部民族歌剧《白毛女》诞生至今,诸多民族歌剧作品不断推陈出新。传统歌剧多以听觉艺术为主,突出音乐作品与演唱,后来随着大众对歌剧结构观念及审美观念的转变,通过更多元更通感的途径,以一种现代审美方式欣赏如今的歌剧,不仅只是对唱功的要求,还涉及到题材、展现手法、形体场面等更深层面。本文对中国民族歌剧中形体场面设计这一元素进行深入剖析,将舞蹈編创的丰富技法合理地融入形体场面设计中,在两者相互作用下总结出适用于中国民族歌剧形体场面设计的技术方法,满足当下观众多元审美视角的要求。本人跟随《沂蒙山》导演组实地创作,全程记录、整理了全剧形体场面设计要旨,以飨读者。

一、中国民族歌剧中形体场面设计的重要性

中国民族歌剧发展之初受到了中国观众的热爱和认可,主要原因是在发展道路上对“民族化”的重视,经过十几年的发展到今天,紧扣“民族化”这一主题已经远远不够。今天,我们更多谈论的是民族歌剧发展的“现代化”,突出表达时代精神、当代生活和历史主题、符合当代观众审美需求的表达方式。除了音乐风格与戏剧结构为主体的独特创新,形体场面设计也应随着歌剧艺术的发展推陈出新,运用多种艺术元素为观众带来视觉、听觉并存的全方位感受。形体场面是中国民族歌剧不可或缺的一部分,是歌剧艺术中独立存在的特定版块,是依附于歌剧情节发展却不完全仅属于歌剧创作的艺术载体,虽说是无声的语言,却占据很强的叙事功能,更好地帮助剧中人物塑造鲜明有力的人物性格,推动剧情发展脉络。所以形体场面这个概念的介入,对于民族歌剧本土化乃至国际化都是有着重要意义可寻。

形体场面这一具有色彩性的艺术手段的出现推动情节发展,调节戏剧节奏和气氛,使剧情更为饱满丰富,在塑造人物的同时推动舞台人物命运的发展,衬托全剧主线的多重色彩,同样承载着情感冲突、性格冲突的多元表达方式。过去我们常说,歌唱是一种情感的极致表达,但是有时候更强烈的情感它是无言的。所谓:“形体之于宇宙是运动;形体之于生命便是特性;形体之于个体的人便是复杂内心的外化;形体之于艺术便是动态的呈现方式;形体之于民族便是精神意志的提炼;形体之于时代便是符号的象征。”形体是一种身体形态的美学反映,是以身体各个部位展现出来的立体形象,反映着有机体外部特征的优劣。演员通过自身身体状态、姿态、面部表情以及身体的运动应运而生,是对空间、时间、重力等外部环境的感知态度,向外部传达出生命内在的冲动和种种倾向性。正如维特根斯坦在《哲学研究》中所言:“人的身体是人的灵魂最好的画图”。[1]公孙尼子在《乐记·师乙篇》中谈到:“言之不足故长言之,长言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足,故不知手之舞之,足之蹈之也。”[2]可以看出舞蹈可以展现其他艺术媒介无法表达的部分,表现力的展现在某种特定情况下更胜语言与声音一筹。歌剧中的形体场面基于美学基础之上,与舞蹈有机地结合,赋予人物不同形象和戏剧命运,是通过以个体为单位的形体体态拼接而成的立体形象版图。以整体性的画面统一表达一个舞台情境,揭示着同一时代下不同的人物命运、不同的生活状态、不同的思想内涵等,给予观众最直观的戏剧情境的气氛渲染以及视觉体验,也让观者更快捕捉到舞台所要传达的多层次语言,在合理分配与设置下更好地帮助歌剧中的角色完成舞台人物命运的最终塑造。总之,一部歌剧中形体场面设计的好与坏直接影响着整部歌剧作品的艺术品位。

二、中国民族歌剧《沂蒙山》创作回忆录

“巍巍蒙山高,亲亲沂水长,我们都是你的儿女,你是永远的爹娘”,歌剧《沂蒙山》从2018年12月第一场首演到2020年8月16日总共上演一百场,可以说场场坐无虚席,得到了观众以及业界的一致好评。有人说歌剧《沂蒙山》是一部正剧,是红色土地的象征,是一部吸引人、感染人、打动人的民族歌剧。也有人说它是一部史诗性歌剧,立意高远,气势恢宏,是一部“思想精深、艺术精湛、制作精良”的优秀之作。在我看来,沂蒙山的成功并不是偶然,它是基于每一位中国人骨子里流淌出来的鲜红血液,是爱国主义情怀的产物。歌剧《沂蒙山》又一次唤醒了新时代下每一位中国人的爱国情怀。

(一)歌剧《沂蒙山》创作背景

民族歌剧《沂蒙山》以山东沂蒙山革命根据地在抗日战争时期真实的历史事迹为创作背景,以海棠、林生、孙九龙、夏荷为人物原型代表,讲述了沂蒙山区人民为了人民解放和民族独立做出的巨大牺牲和卓越贡献,展现了八路军与老百姓共同抗战的伟大壮举,揭示着习总书记提出的“水乳交融,生死与共”的沂蒙精神。通过歌剧《沂蒙山》总导演黄定山先生的采访资料了解到,为了塑造人物,需要从历史资料、真实的事迹中提炼出人物、故事。从2017年开始主创团队先后多次走进沂蒙山进行创作采风、采访,走进可以追忆先烈的抗日纪念馆,深入这没有硝烟战火,封存已久的历史长河。无论是抗日第一村渊子崖保卫战的19岁村长带领全村无缚鸡之力的老少拿着土枪土炮对抗敌人的英勇事迹,还是乳汁救伤员的“沂蒙红嫂”明德英,无论是“沂蒙母亲”王换于,还是沂蒙人民口口相传的话语“最后一口粮当军粮,最后一块布做军装,最后一个儿子也要送战场”的“大爱”精神都反映出沂蒙军民用鲜血和生命树起了一座巍峨的历史丰碑。

(二)歌剧《沂蒙山》形体场面创作构思

歌剧《沂蒙山》副导演史记[3]说:“采风经历对于我的思想和觉悟来说是一个翻天覆地的变化,直至心灵的洗礼,解答了我内心的诸多疑问,一种具有崇高意志的精神力量已经注入我们每个主创的心里。不夸张地说,此刻起我已经从主创人员变成了山东的沂蒙人民!在真正进入创作的初期,这些直击心灵的画面不断涌现,一次次激发我的创作灵感,使我的创作思路逐渐变得清晰。再加上总导演黄定山先生下发给我的任务以及总导演细致的解读让我更加明晰创作方向,正确把握全剧创作的最高任务。无论是从人物塑造、形象设定、形式的选择与构成上,还是不同人物及群像的选择以及不同场景的构建都着重强调“创作的准确性”。[4]当然,这里每一个环节都与采风时的影响相互作用。此次,史记主要负责全剧形体场面部分,在剧本的大框架下,跟随副导演史记学习,实地的深入探究,着重围绕形体场面设计如何更好地推动戏剧情节的发展,如何帮助人物来烘托时代的气息以及如何推动人物命运的发展,将这种戏剧场面和戏剧舞蹈准确布局于舞台呈现之中,使观众在有限的空间内直观地感受到真切的视觉冲击。史记说:“在沂蒙山的场面创作部分需要考虑到我国国情、特定时期的社会背景、我国各民族之间不同的地域特色和民俗习惯,并将真实历史事件高度还原于舞台之上,使群众场面更加层次分明。”

三、中国民族歌剧《沂蒙山》形体场面设计的技术解析

中国民族歌剧《沂蒙山》场面创作部分可以分成五类。第一,写实与写意不同性质的形体场面设计;第二,运用富有民族、民俗、地域特色属性,载歌载舞的生活场面设计;第三,充分利用舞台的假定性,推动人物命运流动式的场面设计;第四,高度凝炼与展现精神力量的群像场面设计;第五,传统程式化的形体场面设计。

(一)写实与写意不同性质的形体场面设计

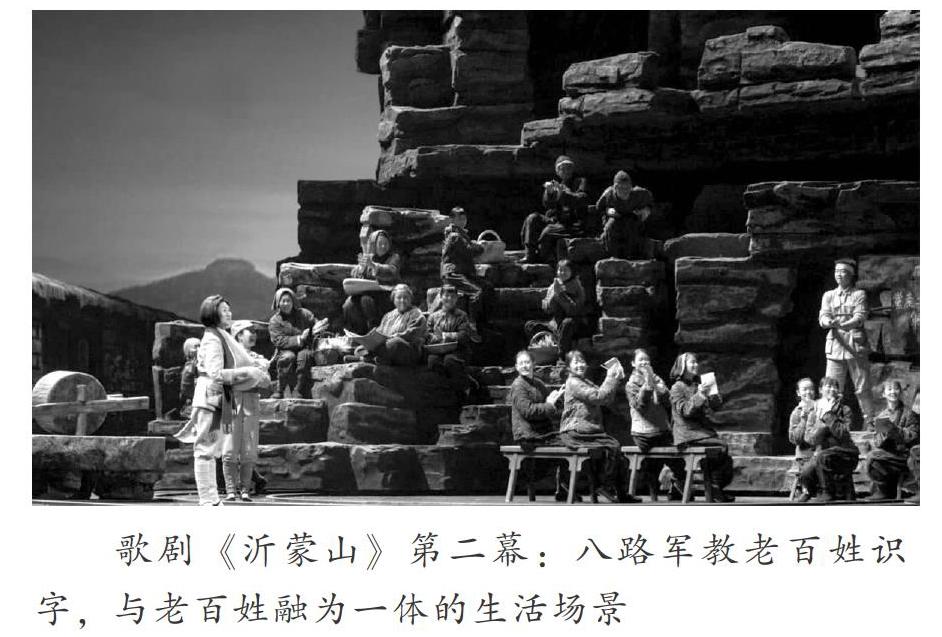

所谓写实,倾向于精确地体现自然或当代生活的客观事物,对于真实存在的事物进行如实描述,并且做到基本与之相吻合的还原。写实式的形体场面设计是体现生活常态,最大程度还原于生活场景的形体场面设计方法。歌剧《沂蒙山》的第二幕,主要体现的是八路军与老百姓之间生活融为一体的祥和场景。在这一场的形体场面设计中,创作者大量运用了具有山东典型特色的胶州秧歌与山东快书为表演素材,同时配合着八路军教村民识字,帮村民挑水,老百姓为八路军做军鞋、照顾伤员等具有生活常态的肢体行为,真实生动地再现了那个时期的生活场景。更重要的是,反映了人民子弟兵与老百姓之间心连着心的感情以及不畏惧、共同抗战的精神意志。

歌剧《沂蒙山》第二幕:八路军教老百姓识字,与老百姓融为一体的生活场景

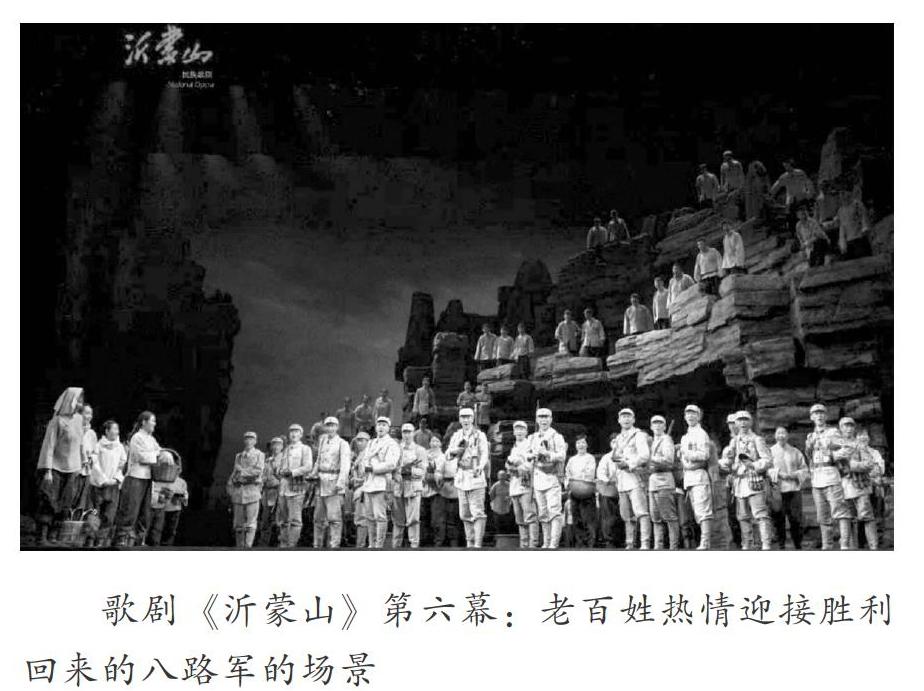

在第六幕的开篇,八路军打胜仗后经过村庄,所到之处,全村老百姓热情拥戴,他们一面摊着山东煎饼,一面缝着军鞋,一面拿着食物在村头静静等候队伍的到来。当八路军远远地走来时,所有老百姓高声欢呼,一拥而上。热情的百姓止住前行的八路军队伍,各自拿出家里仅有的粮食布衣等送给我们的八路军,欢迎子弟兵的凯旋而归。不难看出这一场面的设计,创作者试图最大程度地还原那段历史时期的真实场景,体现出那个时期老百姓对八路军的爱戴,切实印证了“最后一口粮当军粮”“最后一块布做军装”“最后一个孩子也要送战场”的伟大壮举,也更加贴合作品所突出的主题意旨。

歌剧《沂蒙山》第六幕:老百姓热情迎接胜利回来的八路军的场景

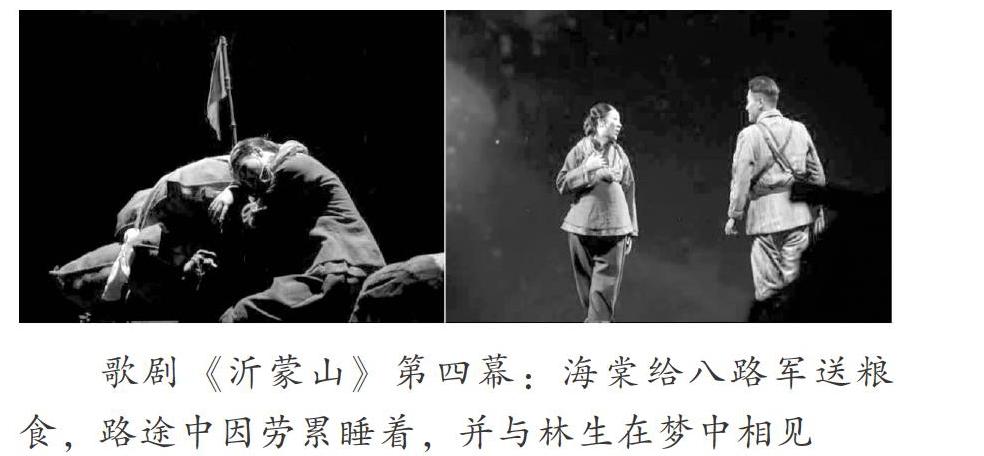

写意最早用于绘画,偏重于理想世界,表达作者或人物的思想感情及内心情感。一般将运用某种抽象性的手法来表达某一特殊情感或者渲染某些特定的氛围,称为写意式的形体场面。歌剧《沂蒙山》中的第四幕,女主角海棠在带领老百姓给八路军送粮途中,因劳累躺在装载粮食的小轮车上睡着了,梦里出现了远在另一个山上的林生,两者在不同的空间进行隔空对话,八路军翻山越岭的景象与海棠在一个定点光中同时展现的场面设计,再通过两段旋律的表达,两个人同时走到一个时空里演唱歌曲《等着我亲爱的人》,以此升华主题。在海棠的梦境中两人进行隔空的交错,虽能相互看见对方,却始终碰不得面。最后,慢慢消失掉,海棠又一次回到自己做梦的地方。梦境中的对话表达了海棠对林生的思念。运用写意的手法嫁接两个不同空间的场景,却同时表达着同一个情感思绪的主题,为后面林生赴死做铺垫。对比而言,如果在这一幕的场面设计中运用写实的手法,讓两人在现实生活中见面,力量就远远不够了,正是因为没有相见,两者又特别想念,再加上两人有了爱情的结晶,在这众多的盼望与期许以及等待中,将相见移至梦里,将这份情感高度升华,可见,这一处选择写意的场面设计手法更为准确。

歌剧《沂蒙山》第四幕:海棠给八路军送粮食,路途中因劳累睡着,并与林生在梦中相见

写实与写意是两种不同性质的创作手法,在中国民族歌剧形体场面设计中若只有写实没有写意,作品难免缺乏一些趣味性和浪漫主义色彩,如只有写意而没有写实,又无法将中国历史的印记真实地呈现在舞台之上,也就缺乏了中国民族歌剧所特有的深厚蕴涵。因此,在中国民族歌剧形体场面创作中应巧妙的运用写实与写意相结合的创作手法。

(二)运用富有民族、民俗、地域特色属性,载歌载舞的生活场面设计

我国56个民族拥有56种甚至超出其数量的不同的民族风格、民俗习惯与地域特色。创作者不仅仅在音乐的体裁选择上要涉及具有民族属性的民间音乐种类,在形体场面的设定上也需给予特别设计,根据不同民族的主题风格、生活习俗,将老百姓生活的点滴、服装道具的准确选择、生活物件的细致摆放等,将具有民族属性的场景画面布满舞台,并且大量融入极具特色的民间舞蹈和各少数民族不同种类的歌舞场面。歌剧《沂蒙山》第二幕的开篇,是将具有风土人情、典型地域特色的民间小调与极具风俗特色的山东秧歌,再加上山东快书等综合艺术门类高度融合。通过这些外部行为的展现进行穿针引线。在第一幕尾声处,八路军击退了敌人。为了更好地作战,他们短暂地停留在村子里,一边养伤,一边教当地的妇女读书、识字,并帮助老百姓做农活,八路军与老百姓之间产生了如亲人般的默契与情分。舞台上一段山东秧歌伴着山东快书的出现,更加直观地展现八路军为乡亲们带来的丰富的文化生活与知识养分。转观老百姓们,则忙着为八路军筹集军粮,照顾伤员,给予无限的后备支持,深刻印证了人民永远是军队的大后方。在这样的情境下,大量运用了具有山东典型特色的胶州秧歌与山东快书,同时配合着八路军教村民识字,帮村民挑水,老百姓为八路军做军鞋、照顾伤员等行为。通过素材与行为的整合,形成了一片生动祥和的歌舞场面。

歌剧《沂蒙山》第二幕:八路军为老百姓展示具有山东典型特色的胶州秧歌

我国不同民族、不同地域的风俗习惯是中国历史发展的产物,具有特殊的民族属性与民族语言,如果创作者将其高度还原于舞台之上,不仅是场景氛围的覆盖,更多的是通过一种静态与动态相互结合的手段,运用三维立体式方式,直接将剧本中的历史时代故事整体化的植入观众的脑海之中。因此,中国民族歌剧作品的创作意义,不仅清晰地体现出社会历史的时代特征,更为重要的则是突显出我国不同民族的地域特色和民族风格,同时拉开中西方歌剧艺术的差异。

(三)充分利用舞台的假定性,推动人物命运流动式的场面设计

这一场面设计主要围绕第四幕中林生为首的八路军战士救百姓的戏剧情节展开。这一幕的舞台处理是由四块旋转式的山体不同运转重组而成。在生死攸关的极致环境的限制下,充分利用了它的假定性以及舞台的功能性。在没有任何出路的绝境情况下,通过山体不停地旋转和群众流动式的调度进行合理结合,以此突出两种舞台核心表达:一是要给老百姓创造可下山的出路,二是八路军为掩护老百姓,将敌人引至山顶的绝路。在不停地流动和变幻过程中形成舞台在山道上的多元化处理,并且以多次停顿突出处于惶恐中的老百姓下山躲避敌人围追堵截时,八路军在危难时刻进行抉择的复杂内心外化。林生等八路军将敌人慢慢引上山梁,老百姓则通过另一个山道快速下山,以此形成一个双方两极化的舞台处理,最终完成英勇救义的八路军形象以及所有老百姓获救的场面渲染。创作者采用这样的编排方法的主要目的是为了推动日伪军多次来围剿,为掩护老百姓,以林生为首的八路军在绝境之下拉响手榴弹,老百姓眼看着子弟兵为掩护自己壮烈牺牲的戏剧情节的发展。创作者运用场面的多重设计手法,推进人物情节与命运的同时将戏剧中的情境极致化体现,扣人心弦,给观众一种身临其境的气氛渲染。

歌剧《沂蒙山》第四幕:林生为首的八路军为掩护山下老百姓,引敌人至山顶的情景

歌剧《沂蒙山》第四幕:林生为引开敌人,保护老百姓,义无反顾拉响手榴弹的场景

(四)高度凝结与展现精神力量的群像场面设计

在第一幕中,剧本的舞台事件主要讲述大战来临之前的悲壮婚礼。由于战争越演越烈,孙九龙将自己唯一的侄女海棠托付给林生,随后带领全村人民义无反顾奔上战场。在整个群像创作时,运用了分割处理,分为前后两个部分,当事件来临,前半部分主要完成的是“备战阶段”。从全村备战开始,一开幕所有人手持刀枪棍棒,在舞台上呈现出大战来临之前的备战景象。在这凝重场面的映衬下,九龙叔将侄女海棠托付于林生,这一“婚礼”场景的推出,着重渲染出众人的豪气及不畏惧的精神。之后随着日伪军的不断靠近,众人情绪情感的不断升级以及舞台调度不断地开始变化,当敌人的炮弹已经打进围墙时,战争处于白热化阶段,由此进入后半部分的处理。由九龙叔带领全村人民喝完最后一碗壮行酒后,全村老少“上战场”,群像上配合着巍峨的山体,所有人到最后将力量汇聚到一起,众志成城。由原本分散的调度迅速集中于山体与舞台中区,然后依次退向舞台纵深处,紧接着快速冲出,将精神的力量无限扩张,再配以红色灯光,所有人汇聚于山体上。群像精神凝聚力的集中体现,使观众直观地感受到精神的凝聚力与冲击力。这种群像设计手法也就完成了第一段所要表达的主旨含义。

民族歌剧《沂蒙山》第一幕:所有人手持刀枪棍棒随时备战的场面

民族歌剧《沂蒙山》第一幕:大战来临前的“悲壮婚礼”

(五)传统程式化的形体场面设计

纵观中国民族歌剧近年来的发展,不免追溯到为中国民族歌剧早期发展起到牵针引线的“中国戏曲”。传统的戏曲是综合文学、音乐、舞蹈、武术、美术等多个因素而成的,[5]与今天的“主角”中国民族歌剧是极为相像的。传统戏曲可以说是中国传统音乐的代表,涵盖着其独有的表演程式。中国戏曲艺术中的“程式化”指具有规范的固定格式,运用歌舞的艺术媒介将生活中的语言和行为动作高度的提炼加工,加以节奏化、虚拟化、舞蹈化以及程式化的艺术手法修饰从而呈现于舞台之上,是戏曲这一门艺术在进行舞台形象创造时的特殊艺术语言。今天抛开“歌”暂且不谈,我们来说说“舞”。戏曲中的“舞”也就是舞蹈化的形体动作语言,其中也包括“手(手势)、眼(眼神)、身(舞蹈化的形体动作)、步(行走姿态的台步)”这些戏曲独有的身段表演程式。演员在舞台上的一招一式都反映着不同的人物性格,揭示着不同的人物命运以及人物所处环境下的内心世界,这些都是导致剧情发展的多层次语言。如:我国第一部民族歌剧《白毛女》,第一幕第一場“北风吹,雪花飘”的这一段,喜儿一出场就踩着戏曲的台步,手捏戏曲的“兰花指”手势,眼神清澈有神,天真淳朴的形象映入大家眼帘。民族歌剧《小二黑结婚》第一幕的第一场也是在唱《清凌凌的水蓝盈盈的天》这段中,小芹以小跑般急速的戏曲台步出场,急切的心情带动着步伐,然后快速流动到桥上四处张望,见不到二黑哥后的来回踱步,非常明显地表达了迫不及待见到二黑哥的激动心情以及焦急等待的内心表达。这些表演程式不仅体现在主角自身的肢体语言上,在歌剧形体场面设计中依然可以运用。因此,中国民族歌剧发展离不开对传统戏曲的借鉴再创造。民族歌剧中的形体场面设计也应着重考虑到传统戏曲中的程式化手法。

结论

形体场面设计这一论题很少有针对性研究资料产出,这跟歌剧的发展及大众对歌剧结构观念与相关联的审美观念有关。本文在对传统歌剧创作方法学习传承的基础上研习符合当代观众现代化审美标准的舞台创作模式,深度提炼中国民族歌剧中形体场面设计的重要性和价值导向,分析形体场面与中国民族歌剧的关系,通过多种角度的审视,多种技术方法的解析探究形体场面在中国民族歌剧中的多重运用,合理融入舞蹈编创技法的基础之上产出适用于中国民族歌剧形体场面设计的技术方法。运用无声的言语更加突出音乐,用眼泪突显欢笑,用静默突显惊心动魄,这就是形体场面存在的意义。由于篇幅所限,本文没有在大范围的背景上探讨形体场面设计问题,而是将论题的视野缩小至较小的层面上,着重探讨民族歌剧《沂蒙山》中形体场面不同性质的设计方法所承担的戏剧功能和表现意义,它们各自引起的戏剧效果和舞台感受。

针对中国民族歌剧中的形体场面设计方法我个人的建议和总结:对于多元艺术的民族歌剧来说,创作者并不是要突出其中某一艺术元素的重要性,而应思考如何更好地将其中的每一个元素置于最舒服的位置,并发挥其闪光点,通力组成一个“完美”的集合。通过各个角度的审视、多种元素的升华推动着中国民族歌剧未来的发展。除此之外,作为艺术创作者仍应依据不同国家的风俗习惯、不同时代的社会背景,准确选择富有本国特色的动作语汇融入形体场面中。具有中国特色的民族歌剧在形体场面设计上应将我国的国情以及民俗性等方面的因素首当其冲地作为创作的第一要素。对于每一处的形体场面一定要做到具有功能性的设计,准确选择动作语汇,规避掉“场面与戏脱节”的现象。分清主次关系,合理避免场面大于戏的现象出现,服务于戏剧情节的同时更加推动中国民族歌剧的发展。

参考文献:

[1]路德维希·维特根斯坦:《哲学研究》,上海:上海人民出版社,2005年。

[2][西汉]戴圣所辑《礼记》第十九篇,公孙尼子所作《乐记》中的子篇“师乙篇”,北京,人民文学出版社,1986年版。

[3]史记(1983),青年导演,毕业于北京舞蹈学院编导系,2012年至今学习(戏剧导演)专业,师从于著名导演艺术家、戏剧教育家、原解放军歌剧团团长黄定山先生。主要代表作品:歌剧《红船》《沂蒙山》《二泉》《天下黄河》;音乐剧《草原恋》《西关小姐》《山歌好比春江水》;舞剧《五朵金花》《沉沉的厝里情》。曾获得第十五届精神文明建设“五个一工程奖”、文华大奖优秀剧目奖、上海国际艺术节优秀剧目奖等。第六届全国舞蹈比赛创作一等奖、表演一等奖、首届桂花导演奖、第十届全军文艺汇演一等奖。

[4]采访时间:2019年6月15日

[5]孙丽青.邵艺:《中国传统文化概观》,上海,复旦大学出版社2014年,第一章节“戏曲艺术”。

(作者简介:曹琳婕,首都师范大学2019届硕士研究生;史记,青年导演)