宋人园记的传承价值

2020-11-30何晓静

摘 要 宋代笔记类文体兴盛发展,园林记更广泛地包括亭台楼阁记,有了独特于唐代和五代的特征。以成书于北宋晚期的《洛阳名园记》为代表的宋代园记在园林史上的价值早已为人所关注,但此时园记的价值远不止它所描述的园林物象本身,其中关于园林考察方法的思考、园林兴衰的感悟以及保护传承观念的表达更具有其时代特性。《洛阳名园记》中所记载的园林本身即为传承的典范,它们延用并传承前代造园手法和思路,而以此为描述对象的园记同具此传承特征。

关键词 宋代;园记;传承价值

引用本文格式 何晓静.宋人园记的传承价值——以《洛阳名园记》为中心[J].创意设计源,2020(5):38-42.

The Inheritance Value of the Garden of People in the Song Dynasty

——Centering on "The Garden of Luoyang"

HE XIAOjing

Abstract In the Song dynasty, the note-taking style prospered, and garden records more widely included pavilions, terraces and pavilions, which had characteristics unique to the previous Tang and Five dynasty. The value of Garden Notes in the history of gardens in the Song dynasty represented by "Luoyang Famous Gardens", which was written in the late Northern Song dynasty, has long been concerned, but at this time the value of Garden Notes is far more than just the garden objects it describes. The thinking of the garden, the perception of the rise and fall of the garden, and the expression of the concept of protection and inheritance are more characteristic of the times. The gardens recorded in "Luoyang Famous Gardens" are models of inheritance. They extend and inherit the gardening techniques and ideas of previous generations, and the garden records that use this as the object of description also have this inheritance characteristic.

Key Words Song dynasty;garden record;inheritance value

[基金项目] 本文系2020年度浙江省哲学社会科学规划课题重点项目“‘江南园林观念的确立与演变研究”(项目编号:20NDJC05Z);2019年度中国美术学院校级课题“宋人笔记中的园林传承观念研究”(项目编号:YB20190005)阶段性成果。

从园记文体的发展来看,记体的出现本以写实记录为主,而至宋代,其发展更为成熟,形成了以写实为背景,以观念表达为目的的模式,观念的传承性甚大于园林本身。其次,从园记文体的写法来看,李格非在写《洛阳名园记》时,皆基于其亲历实地考察,并以图进行对照。这样的书写成为了后来园记以及相似古迹类笔记书写的范例。亲历考察的行为为园林传承观念得以发扬奠定实践基础,弥补了仅以文本和图画为传的不足。

一、园记文体的发展与传承性

清代吴曾祺研究过“记”文体的最早文本①,认为《考工记》是“记”体最早的形式,在研究城市和工匠制度方面具有真实可靠性,并已经得到充分认定。同为记体,北宋的亭台楼阁记也具有写实描述的特征。王水照在《记、序的长足发展与文賦的脱颖独立》中说:“唐人此类作品矩式,一般以物为主,多作客观、静态的记述,重在本身……韩愈<燕喜亭记>即属典型之作。宋人则发展化为以人为主,将人的强烈的主观意识纳入其中,借以表现社会意识,或释放自我意识,或表现心态意绪……表现出人既能认识自然又能改造自然,既能适应环境又能创造环境的特质。”②他认为唐人多作客观、静态描述,在文章中明确书写出对象的地理位置、建设年限、自然景色等,对内心的表达只是稍有议论。而宋人的笔记则有了较大的转变,尤其是各种园记,不再着眼于正面的描述,而将强烈的主观意识纳入,体现人与自然与社会的关系,甚至能反映一定的社会形态。

以唐代白居易的《池上篇并序》为例,白氏记载了他在履道里的宅园园景和园中生活,表达的是“勿谓土狭,勿谓地偏,足以容膝,足以息肩”这样自足的情感,如说要有什么样的期许,也仅有“妻孥熙熙,鸡犬闲闲”终老而已。白氏另一篇关于庐山隐居生活的《草堂记》,描述了在庐山隐居生活的状态,也并无更多对于世事生活感悟的投射。清代易顺鼎的《匡山草堂记》详细地记载了历经几代改造后的草堂,内部构筑丰富且宏大,早已不仅是白氏自己所称:“前有乔松十数株,修竹千余竿,青萝为墙援,白石为桥道,流水周于舍下,飞泉落于檐间,红榴白莲,罗生池砌,大抵若是”的状态了。记中白居易的草堂发展出了后世文人瞻仰乐天和改造隐居地的草堂原型。

与白居易同时代的李德裕书写《平泉草木记》,除了说明喜爱草木源自王方庆的《园庭草木疏》外,都以罗列各地草木为文章主体。另一篇《平泉山居戒子孙记》则如题所记,本身即是一篇告诫之记,在文首以平泉山庄为引子,仅仅提及其中营造。

但到了李格非书写《洛阳名园记》时,文中意识形态注入的特征就比较明显了。张琰为该记所写的序言称:“繁华盛丽过尽一时,至于荆棘铜驼,腥羶伊洛。虽宫室苑囿涤池皆尽。然一废一兴,循天地无尽藏,安得光明盛大,复有如洛阳众贤佐中兴之业乎?”张琰认为李格非虽写园林场景,但园林的一兴一废遵循着宇宙自然规律,且能反映洛阳的一时盛况。由此可见,记体在此时更作为以物抒情的载体而出现。李氏在描述每个园林时,都另有观念的表达,每个园林都可以被认为是獨篇园史。在评论赵韩王园时他发表了“盖人之于宴闲,毎自吝惜,宜甚于声名爵位。”他认为人们在园中的宴闲生活所得到的乐趣远甚于爵位声名。在评论由唐代白居易旧园改制的大字寺园时,因其原有的构筑物,如堂如亭都已不见,他认为,成于自然的事物可以永存,而成于人力的终将被自然掩埋。但白居易的石刻犹存甚多,他话锋一转称:“岂因于天理者可久,而成于人力者不可恃耶?”白乐天因其个人成就已超越自然规律,石刻虽为人作,但依然传承至今。在司马光的独乐园中他提出了“诸亭台诗颇行于世。所以为人欣慕者,不在于园耳。”在讲到吕文穆园时称:“然宫殿池沼,与夫一时会集之盛,今遗俗故老,犹有识其所在而道其废兴之端者,游之亦可以观万物之无常,览时之倏来而忽逝也。”文末总论就园林兴衰做了更加深刻的总结(见图1)。

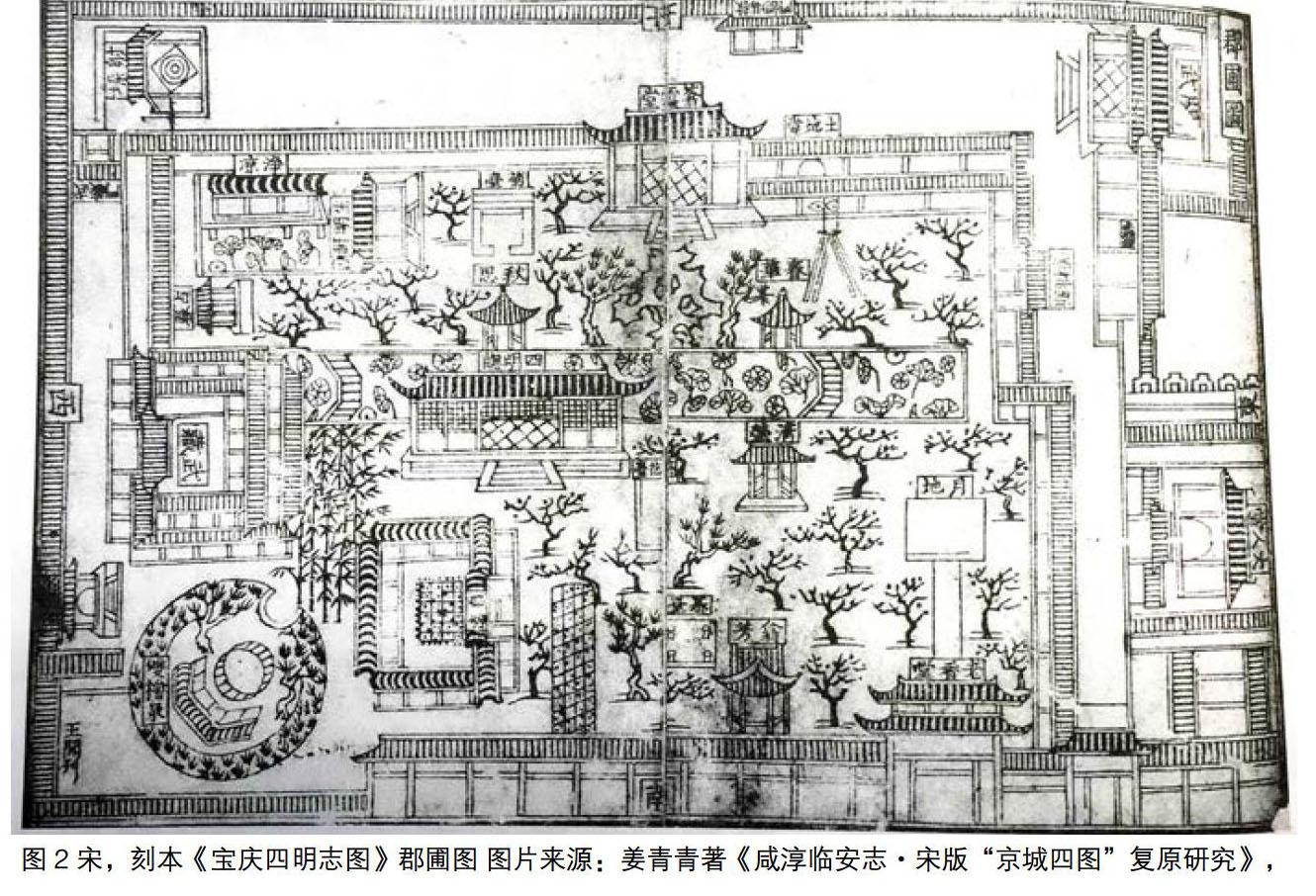

这种情况普遍出现在宋代园记中,苏轼写《灵璧张氏园亭记》虽以园亭记为名,实则仅三分之一篇幅描述园林的形态以及张氏对园林兴建的始末,余下部分基本论述君子“仕”或“不仕”的问题。蔡确的《北园记》记载他任官之时,在府治后发现废弃的园地,经过梳理改造,成为一代名园,不仅在其内有“蟠蓄秀蔚”之境,登其上又有“旷远无穷”之致。在文末,蔡确交代了书写园记的原因,是在于“以遗来者,使得考其所自”。此例说明了园记书写的写实性,是为后来者有文可考。司马光的《独乐园记》在文首引孟子“独乐”“众乐”之说;中段详细描述独乐园的景致,屋宇建制、植物配置等,在方位尺寸方面的详细程度完全可以绘制出一套园林施工图纸;末段一如其他园记,表达了个人的意志,再次申明建园所为“独乐”的考虑。冯多福《研山园记》记他的上任岳珂在镇江任知府时所建的研山园,记中描写园林的笔墨寥寥,多是对于米芾、岳珂等人的评述,并写道“兹园之成,足以观政,非徒侈宴游周览之胜也。”将园林营造与“观政”结合,确立了造园行为的合理性(见图2)。

宋代有关园林的书写实际上是很多样的,包括了正史、地理志以及诗词歌赋,这些文体与园记共同建构北宋的园林物态特征,但在观念表达上,却远没有笔记体深刻。造园的元素和手法是有限的,通过技术性的训练可以获得,而将园林作为精神载体进行书写,反映更多的是那个时代的生活方式和精神境界。

二、基于切实考察的园记书写

文人亲身去考察古迹名园,使得园记文体具有了写实性。张琰在写《洛阳名园记(序)》即说:“文叔方洛阳盛时,足迹目力心思之所及,亦远见高览,知今日之祸。”李格非是在足迹、目力所及之处总结出的历史感悟,邵博才能得此文“读之至流涕”③。园记考察的真实方式和书写的纪实性成为了这类文体的基本规则。《名园记》中“以其图考之, 则某堂有某水、某亭有某木,至今犹存”“予尝游之”“游之”“览之”④的意义在于为那个时代保留了最真实和珍贵的记录。宋代园记较前代更倾向于意识的表达,但不免让人觉得其对于园林营造本身的研究是否足够,是否能在园林营造手法等方面具有传承的意义。

实地考察、记载,以图为录的寻访则证明了这一传承不仅停留在园林观念上,且深入于园林实际营造中。

这样的实地寻访首先可见于宋人对唐人旧园的寻访考察以及购置再利用上。陆游在《游东林记》中写道,南宋孝宗乾道六年(公元1170 年)他游览白公草堂的经过,“遂至,白公草堂,草堂以白公记考之,略似故处,三间两柱,亦如记所云,其他如瀑水、莲池亦皆在,高风逸韵,尚可相间。”由此可知,在陆游寻访白居易草堂旧址时,建筑和周边环境的情况。到了南宋淳熙六年间(公元1179 年),朱熹游览草堂时,写下了“白公草堂基在东林寺东,久废。近岁复创数椽,制殊狭陋,然亦非其正处矣。”,并认为他所见到的几间屋子并非白氏原来的草堂。虽未言明原由,但可以知道,当时对于白居易旧址到底位于何处,以及留存情况如何,寻访的文人们所记载的并非仅仅是一种意象,而是切实地找寻真正存在的构筑。

杜甫草堂也经历过几代人的重新修整而传承至今。唐末韦庄寻得旧址,对其重新维修改造,历经五代、两宋,草堂所在地浣花溪为游乐胜地,草堂则构成浣花之游的重要部分。《蜀梼杌》卷上载,乾德五年(公元923) 四月,王衍“游浣花溪,龙舟彩舫,十里绵亘。自百花潭至万里桥,游人士女,珠翠夹岸”⑤。陆游在《老学庵笔记》卷八写到他的一次寻访: “四月十九日,成都谓之浣花遨头,宴于杜子美草堂沧浪亭。倾城皆出,锦绣夹道。自开岁宴游,至是而止,故最盛于他时。”⑥称,在浣花遨头,杜甫草堂周边是“锦绣夹道”,游人倾城而出,最盛于他时。杜甫草堂历经数代,到清代嘉庆十六年(公元1811年)又有过一次大的改造,直到今日仍是旅游胜地。杜甫草堂的重修,都是后世文人们基于杜甫的诗文进行想象以及重构,不仅重建了杜甫的旧居,还改造了周边的环境。明代杨廷和《重修杜工部草堂记》写道: “引水为流,横绝其后,桥其上以通往来。”从功能上引水、架桥。“又其东偏为池,引桥下之水注其中,菱莲交加,鱼鸟上下相乐也。名花时果,杂植垣内,盆池楚楚,离列其间;其外则树以桤、柳,像子美之也。”⑦又从美学角度栽植名花时果,犹如杜甫诗中所描述的景象。

文人对于前人园林的探访,不仅切实探究了园林构成的具体物象特征,探访行为的本身,也具有特别的意义,一是传承了园记书写的纪实性,另一个则是让实际考察成为了园记的书写前提(尽管在后来的园记书写中,有仅以一副园林图画而写出一篇颇具真实身心感受的文章,但此种情况则更多地出现在南宋晚期,园记文体固化之后才有的特征,此处不予详述)。实际探访行为弥补了把园记仅作为精神载体而被认为不具实际性的缺憾,是对本文上一段所称园记文体注重观念传达的补充。

三、延续旧园营造的传承观念

对旧园进行修护重建,虽有时是为了缅怀并传承前园主人的情怀志愿而保留延用原有的内部构造,但延续原有格局最重要的原因在于造园人对于园林营造以及欣赏标准的一致,他们都把园林作为自然的延伸,将山水、树木独立于人的品格和行为自成体系,自然是为审美的最高标准,而人为构造因此就不强求有特定的标准,而得以继续使用。

《洛阳名园记》所写十九处北宋园林,有五处园址沿用唐代、五代旧园之基,即归仁园、李氏仁丰园、松岛、大字寺园、湖园,它们基本保留前代格局。最典型的大字寺园,原为白居易履道坊宅园。在白居易之后,唐代同光二年(公元924年)改为普明禅院。《新唐书·白居易传》写到:“东都所居履道里,疏沼种树,构石楼香山,凿八节滩,自号醉饮先生。……暮节惑浮屠道尤甚,……后履道第卒为佛寺,东都江州人为立祠焉。”⑧李格非以图实考旧址时,发现“某堂有某水。某亭有某木。其水其木,至今犹存,而曰堂曰亭者,无复仿佛矣。”由此发表了关于园林传承的重要想法,即“岂因于天理者可久,而成于人力者不可恃耶?”

20世纪90年代初,中国考古研究所对洛阳唐城进行过了全面细致的发掘,分别挖掘出了唐代文化层和宋代文化层,唐代文化层的道路、屋宇等结构与《唐两京城坊考》所记载的情况几乎一致,其中包括了被认定为白居易故居的带前后庭院的两进式院落,也发掘出了白居易诗中屡次提及的“南园”中的池沼⑨。在宋代文化层则发掘出了大量宋代遗物,既有以砖瓦为主的建筑材料,又有数量众多的生活用具。但不是一般家庭的生活用具,而是《洛阳名园记》所载“大字寺”中大量僧众的生活用品。

宋人获得旧园基址的途径主要有两种,一是旧园年久失修,沦为弃地,但因仍具有极佳的环境条件,便被买卖,重新修整,这种情况通常因其受自然条件的吸引;另一种则是因前园主人的人品修为,以及园林特殊的纪念意义而被一再修整,这种情况因此具有较多的文字记载。刘敞《东平乐郊池亭记》中就写到:“古者诸侯虽甚陋。必有苑囿车马钟鼓之好,池台兽鱼鳖之类,如何乃能为国。”⑩因此“据旧造新,筑之凿之,增之扩之,营之辟之。”开辟园林,以此怀古。

选择具有良好自然环境条件的例子有朱长文在苏州的乐圃,他的园地原是五代广陵王元璙的旧园之一,广陵王“好治林圃”,他的儿子们都因其所好,在城中寻找各种地“为台、为沼”。在朱长文买地造园的时候,城中还有很多原来广陵王子孙留下的园地,但他所看重的却是“虽敝屋无华,荒庭不甃,而景趣质野,若在岩谷,此可尚野。”旧园地有着如在岩石山谷间的野趣景致。

因为园主人的品格修为而被保存下来的园林则更多,衙署园林犹多。沈括《平山堂记》所记是欧阳修在府治所构建的平山堂,欧阳修在任时汇集了天下之豪俊名仕,后人慕名而来的也都“不在于堂榭之间,而以其为欧阳公之所为也。”在欧阳修去世之后的七十年,平山堂虽“朽烂剥漫”,新上任的知府刁约则重新修复。清代的汪懋麟《平山堂记》更称:“后人爱之,传五百年,屹然不废。”

苏舜钦的沧浪亭则兼备了前两种情况,他自己写的《沧浪亭记》记载了在他寻访合适场地造园时,有人告诉他:“钱氏有国,近戚孙承佑之池馆也。坳隆胜势,遗意尚存。”这里的园地虽已废弃,但具有天然的高低地势,因此,他买下其中一块园地作为家人养老之所。而在他身后,沧浪亭虽多转手改造,但都因苏舜钦的创建以及所写《沧浪亭记》而倍具传承价值。这种情况可见于后代对沧浪亭的书写,仅《园综》中收录有关沧浪亭的记就有六篇,分别为明代归有光的《沧浪亭记》、清代宋荦的《重修沧浪亭记》、清代梁章钜的《重修沧浪亭碑记》、清代張树声的《重建沧浪亭记》、清代郭嵩焘的《郭嵩焘日记·记沧浪亭》、清代陈其元的《庸闲斋笔记·沧浪亭》。(见图3)

明代归有光的《沧浪亭记》记的是文瑛和尚求记,文瑛认为苏舜钦的《沧浪亭记》记得是“亭之胜也”,而他所求则是为此“所以为亭也”。苏舜钦的记带有着宋代园林记的普遍特征,以“景致”为主体,兼抒议论。而归有光的记则几乎无景致描绘,而以“记”作为思想过程的记录。到清代宋荦书写《重修沧浪亭记》(公元1659年)时,沧浪亭已经是“野水潆洄,巨石颓仆,小山藂翳于荒烟蔓草间,人迹罕至。”当宋荦执图寻址时,发现沧浪亭旧址距离郡学仅一里路,他便重新在山巅建亭,将前代文征明所写隶书“沧浪亭”题字悬于亭上。以该亭为中心,以苏舜钦的《沧浪亭记》为依据,园中重新建了大量屋宇楼阁,构建一个完整的园林。宋荦在文末也发表了对于沧浪亭重新修整的思考,他认为,首先,建亭并不只为游览之用,是能“益其神明”,有助于为官处事;其次,因为文瑛和尚的重建,使长达百年的荒废之后的沧浪亭得以重新留存,而当园林参与到生活中,“主守有僧,饭僧有田”,提供日常生活所用,传承才能持续;最后,他表达希望在其身后也会遇到有“同其乐而谋所以永”的人,因而才做此记,以备后世有考。清代梁章钜《重修沧浪亭碑记》(公元1827年)可以认为是对沧浪亭传承做的一次全面总结,文中除了说到沧浪亭在苏舜钦之后,在南宋时先后为章子厚和韩世忠所得,虽几经传承,但后人仍习惯将其“归之子美”(子美即苏舜钦),是何原因呢?作者发出了“天下事苟可传布,不关乎名位豪贵,如唐裴晋公、李赞皇,勋业烂然,而午桥、平泉遗迹或无考;而北渚之历下亭,孤山之放鹤亭,迄今如故。”的感慨,即,唐代裴晋和李德裕的园林虽豪侈,但遗迹早已不可考据,而一些路边的休憩小亭,文人的朴素楼台却流传几百年。因此园林好坏以及流传,全因园主人,而不是兴筑的内容,沧浪亭在此时的价值经几代而叠加且更丰富。

结语

宋代园记的发展,使当时园林观念被较为完好地记载,宋人对于园林的态度一如园记所写与所反映,是重其精神的表达。由此,我们现仍能对平泉山庄、庐山草堂等名园名篇津津乐道,也仍能从园林遗存中感受千百年前文人对于园林追求的愿望。而对园林审美的评价则更早已达成共识,即成自然之美,这也正是构成了历经百年的园林,虽几经易主,但仍然能传续的基础。

注释

①语见《涵芬楼文谈·附录·杂记类》。清吴曾祺、杨承祖点校,《涵芬楼谈》,台湾商务印书馆1998年版,第158页。

②王水照.宋代散文的的技巧和样式的发展[J].文学遗产,1963(457).

③宋,邵博撰,刘德权、李剑雄点校,《邵氏闻见后录》卷二五, 中华书局1983年版,第202 页。

④李浩.《洛阳名园记》与唐宋园史研究[J].理论月刊,2007(3).

⑤宋,张唐英撰、冉旭校点,《蜀梼杌》卷上,傅璇琮、徐海荣、徐吉军主编,《五代史书汇编》,杭州出版社2004 年版,第6081页。

⑥宋,陆游撰,高克勤校点,《老学庵笔记》卷八,《宋元笔记小说大观》,上海古籍出版社2001年版,第3529 页。

⑦杨慎编,刘琳,王晓波点校,《全蜀艺文志》卷二三、卷三九,线装书局2003年版,第619页; 第1205 页。

⑧宋,欧阳修撰,《欧阳文忠公集》卷六三,《游大字院记》,《四部丛刊触变》,上海,涵芬楼据元刊本影印本,第149页。

⑨王岩.有关白居易故居的几个问题[J].考古,2004(9).

⑩宋,刘敞撰,《公是集》卷36,第8页。《景印文渊阁四库全书》,第1095册,第483页。《钦定四库全书》本,影印古籍,来源浙江大学图书馆。

何晓静

中国美术学院