延安低渗致密气勘探开发工业化应用效果分析

2020-11-30何小曲李国荣罗红芳张文哲

何小曲 李国荣 罗红芳 张文哲

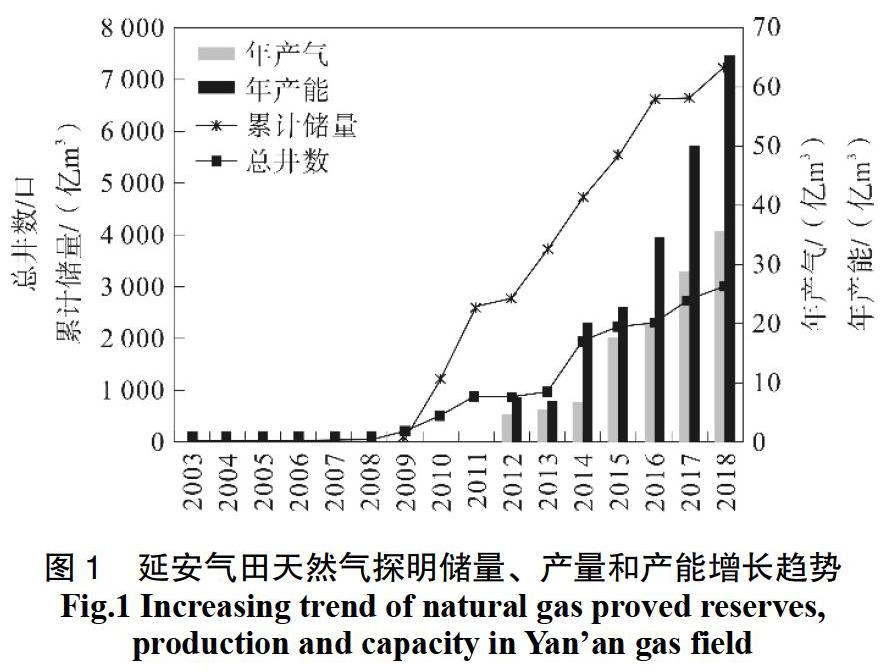

摘 要:鄂尔多斯盆地油气资源非常丰富,已经发现的大气田位于盆地北部,传统认为具有“南油北气”的格局。延长石油所处的盆地东南部存在南北物源交汇区有效储层规模小、相变快、分布零散、储层精细预测难度大和多气层大跨度复杂叠置、高效动用难度大等问题,通过近10年的勘探开发技术攻关,取得了盆地东南部上古生界沉积体系新认识,建立了成熟烃源灶迁移控制成藏模式,发现了延安大气田。通过分析成藏条件特殊性,对延安气田地质特征实现深入了解,理清了产区开发井部署思路,研发VES-CO2泡沫压裂和高效酸化压裂等气井增产技术,现累计探明天然气地质储量6.650×1011 m3,累计建成5.0×109 m3·a-1产能,工业化应用效果较好,将天然气勘探擴展到了东南部,改变了盆地致密气藏沉积传统格局。

关 键 词:低渗致密气;勘探开发;工业化;沉积体系;成藏模式

中图分类号:TE348 文献标识码: A 文章编号: 1671-0460(2020)09-2011-05

Abstract: The oil and gas resources in Ordos basin are very rich. The discovered gas fields are mainly located in the northern part of the basin. It is traditionally considered to have a pattern of “southern oil and northern gas”. In the southeastern part of the basin, there is the north-south source-source intersection area,it has characteristics of rapid phase change, scattered distribution, difficult reservoir prediction and complex stacking of multi-gas layers, and big production difficulty. In the past 10 years, based on development of the exploration and development technologies, a new understanding of the Upper Paleozoic sedimentary system in the southeastern basin was obtained, and a migration model for the migration of mature hydrocarbon source was established, and Yan'an gas field was discovered. The accumulated natural gas reserves of 6.650×1011m3 have been proven, and 5.0×109 m3·a-1 production capacity has been built. The exploration of natural gas has been extended to the southeast, changing the traditional pattern of tight gas reservoirs in the basin.

Key words: Low permeability and tight gas; Exploration and development; Industrialization; Sedimentary system; Forming modes

自1989年以来,鄂尔多斯盆地北部上古生界天然气勘探已取得重大成果,已先后发现并探明了靖边、榆林、乌审旗、苏里格等多个千亿立方米的大中型气田,资源量达1.5×1013 m3,已建成我国最大的天然气生产基地。盆地东南部古生界天然气已实现整体勘探和规模化开发[1-3],截至2017年底,已经累计探明天然气6.650×1011 m3,发现了延安大气田,累计建成产能5.0×109 m3(图1)。

以延安气田延145井区天然气开发项目为例,该井区位于陕西省延安市境内,由延长石油集团投资建设,区块开采面积310.949 km2。延145井区开采区域涵盖延安市延川县、宝塔区和延长县。延145井区[4]地质条件具备相似性,沉积相带具有延续性。延145井区2007年开始部署探井,阶段内共钻井29口,在山西组、石盒子组及本溪组均发现良好显示和工业气流。

目前针对鄂尔多斯盆地东南部的沉积规律,存在认识不足、成藏条件复杂、天然气富集规律不清和缺少高泥质、低渗、致密、低压气藏配套勘探开发技术体系等诸多科技难题,需从勘探开发成效分析着手,对成藏条件、地质特征进行系统性研究。

1 气藏地质及储层特征分析

1.1 成藏条件分析

1.1.1 烃源岩天然气的广覆式充注

鄂尔多斯盆地上古生界烃源岩主要发育于浅海-湖泊与沼泽沉积环境,有机质丰度高、厚度较大的煤系烃源岩大面积分布为天然气的广覆式充注提供了重要的物质基础[5-6]。井区烃源岩的总生气强度大约在(25~35)×108 m3·km-2之间,为天然气大面积成藏提供充足气源。

1.1.2 天然气近距离运聚成藏

该井区沉积方式以构造-岩性圈闭最为典型,主要通过三角洲沉积和障壁砂坝等方式构成。烃源岩与致密气藏储层间具有不同类型的接触方式,主要以指状和覆盖为主,含有少量互层和侧向,对低渗致密气近距离运移成藏和集中富集有利。其中,河道沉积中存在大量的优质纯砂体,一方面为致密天然气的有效运移提供渗流通道,另一方面为低渗致密气富集成藏提供有利地点。天然气较短运移下完成富集成藏,运移过程中流失较少,给天然气高效成藏提供地质基础[7- 8]。

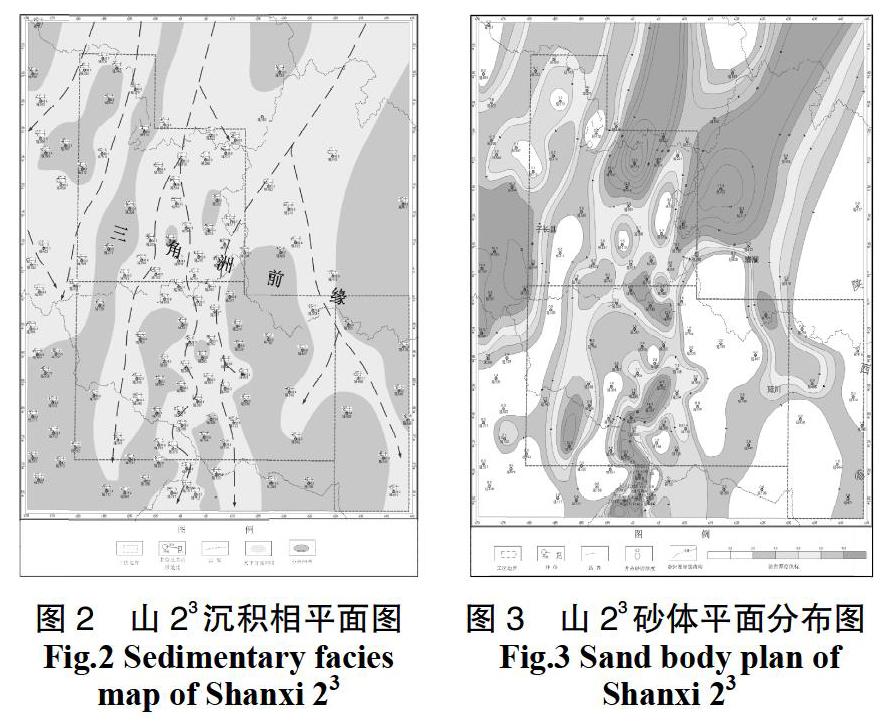

上古生界山西组盒8段具有湖泊三角洲沉积特征,本溪组—太原组属于浅海陆棚障壁海岸沉积系统一部分,其主要产气层山23段主要是水下分流河道沉积微相。延川地区在山23时期,主要发育3条由北向南展布的水下分流河道(图2),河道宽度3~6 km,局部可达14 km;砂体厚度一般8~12 m(图3)。

1.1.3 区域欠压实泥岩的封盖

上古生界本溪—石盒子组层段气藏以岩性圈闭为主,其直接由上部下石河子组的河漫滩相、山 西—太原组的湖沼相沉积的泥页岩、煤层和炭质泥岩封盖[9]。按照垂向上成藏組合类别不同,将上古生界盖层划分为3类:源内式成藏组合的盖层(山1泥岩与煤层)、近源式成藏组合的盖层(下石盒子组与上石盒子组泥岩)和源式成藏组合的盖层(上二叠统石千峰组泥岩)。

1.1.4 储层物性控制气藏分布

该区致密气储层物性在平面上具有显著的“条带状”展布特性[10-11]。从图4、图5平面分布图上可以看出,致密气区物性好的砂体主要分布在水下分流主河道上,且上古生界不同地层渗透率等物性差异明显,级差最高达2万多倍,突进系数较大,表明储层渗透率的平面非均质性强,具体参数统计见表1。

1.2 地质特征

1.2.1 地层划分

在产建区的地质研究中,采用“等时标志层控制,旋回对比、分级控制”的原则开展了地层的精细划分与对比[12]。下石盒子组与山西组的分界标志不再单追K4(骆驼脖子砂岩)标志层,强调以洪泛期泥岩为对比标志层。同时,根据小层内部的韵律特征,将地层单元细分到单砂层,为今后开发井、水平井的部署及钻探奠定了良好的地质基础。

1.2.2 构造特征

以建立的等时地层格架为基础,结合小层划分对比结果,研究并编制了产建区主力气层顶面构造图[13]。研究表明,各层的顶面构造仍为东高西低的平缓西倾单斜,在试45等井区发育一些低幅度、延伸略短的东西向鼻状构造。

1.2.3 储层展布

区域研究结果表明,产建区盒8段-山西期为陆相沉积体系,主要发育水下分流河道和分流间湾微相;储层的发育情况取决于河道发育规模,储层的平面变化取决于分流河道的水动力状况[14]。太原组、本溪组的致密储层为障壁岛砂体。

2 气田开发策略和产能建设

延安气田在延145井区产能建设过程中运用多尺度综合储层预测技术对本区开展储层预测研究,本着“先肥后瘦、稳步实施”的原则,结合产能建设目标,优化部署开发井;在工作中不断丰富知识库,为产能建设提供依据[15]。

2.1 开发井部署思路方法和原则

2.1.1 地质研究和产能评价同步进行

延安气田地质条件复杂,储层非均质性强,气层渗透率低且变化大,影响产能评价有效性、精确性。结合气井产能影响地质因素研究,采用数值模拟技术对具有代表性的2口生产井排采数据进行历史拟合,对渗透率、孔隙度等主要储层参数进行修正,对各区勘探开发产能进行实时预测和评价[16]。

2.1.2 探井、评价井和开发井同步实施

采用勘探开发一体化战略布局,提出“以勘探为重点、开发提前介入”的思路,在有利目标区内布置详探井和评价井,彼此相互借鉴和相互验证;确定开发原则并进行井网部署,同时对新老钻井及开发井及时追踪,确保勘探与开发不脱节,有效提高了钻井成功率,缩短了气田建设周期,保证了效率和效益同时提升。

2.1.3 地质研究和产能建设同步推进

面对气田老区的二次开发,在精细油藏描述的基础上,采用“VSP测井、地质精细解释、油藏数值模拟、储层评价”等多种技术手段相结合,并参考低渗致密气藏地质和开发特征,形成了二次开发后配套稳产技术,加强地质研究的基础上,同步推进了天然气产能建设。

2.1.4 勘探和开发同步进行

研究区将勘探评价阶段和开发试采相融合,实现勘探开发工程一体化。勘探向后走一步,通过试采,取得油田开发气藏开发相关的动态数据,为未来全面产能建设提供关键资料;开发向前接一步,参加试采方案的设计及编制,同时仔细研究、分析探井及评价井的静态资料,探索低成本、高效的钻采工艺技术。

2.2 VES-CO2泡沫压裂新技术和气井增产措施

自主开发出可连续混配的VES 清洁压裂液稠化剂,该稠化剂与清水(或低浓度KCl 盐水)按一定比例混合即可形成压裂液,现场施工时可将清洁压裂液稠化剂当“交联剂”使用,边混合配液、边加砂压裂,方便快捷,减少了配液用水及添加剂的浪费,可降低压裂液成本,保护环境。该体系与CO2形成配伍,携砂能力强,易破胶,无残渣,对岩心基质渗透率伤害率低,可以满足80℃内油气井压裂施工的条件,符合延长低渗致密油气藏增产改造的技术要求。

该区优化调整井共完钻24口(表2),平均单井钻遇有效厚度为20.5 m,有效厚度大于10.0 m的钻遇率为95.83%,采用VES-CO2泡沫压裂技术增产,平均单井日产气增加2.57×104 m3。

3 经验及启示

3.1 沉积规律新认识

3.1.1 建立沉积新模式

本区上古生界经历了海相到海陆过渡相再到陆相的演变[17-19]。沉积期地势平缓、水体较浅,水进水退频繁,沉积环境快速变迁;存在“水体影响范围大、岸线迁移距离远”等显著特点。本溪组为障壁海岸沉积,山西组为海陆交互—曲流河三角洲沉积,石盒子组盒8段则为辫状河三角洲沉积,物 源—沉积的多样性导致了砂体成因类型的复杂化。由于岸线频繁迁移,垂向上多套储层砂体与泥岩、煤层、灰岩频繁无规律转换。发育的本溪组多期沿岸平行排列的障壁砂坝、山西组南北向展布的条带状曲流河三角洲前缘水下分流河道砂体、盒8段大面积连片分布的辫状河三角洲前缘水下分流河道砂体,均可作为储集砂体,具有“垂向叠置、横向连片”之特点。

3.1.2 建立烃灶迁移成藏新模式

延安气田上古生界气源岩主要为本溪组—山西组海陆过渡相含煤层系,有机质含量高,埋藏时间长,生气强度多在(20~36)×108m3·km-2之间,大致具有北强南弱特征,广覆式高质量烃源岩的生排烃是致密砂岩气藏形成的重要条件[20-22]。

盆地东南部在侏罗纪末期达到最大埋深,西北部在白垩系中期达到最大埋深,因此东南部先进入生烃门限,在侏罗纪开始大量生烃,晚三叠世至早白垩世则是最主要的成藏期,气藏主要分布于本溪组和山西组。西北部在白垩纪开始大量生烃,气藏主要分布于上覆的石盒子组和山1段。由此可见,从东南方向至西北方向,致密砂岩气藏的分布受到成熟烃源灶迁移控制。

3.2 工业化应用

该集成技术的研发和应用,有效支持了延长石油天然气的开发实践[23-24]。通过该项目的开展,形成了适合延长气田上古生界低孔渗、低压、低丰度岩性气藏的非震条件下的有效储层定量表征及预测技术、多井型立体井网有效动用技术、早期产能快速评价技术、大跨度长井段多层合采技术、基于“一点法”的致密气藏和地面集输优化技术等开发优化集成技术系列。2015-2018年间,先后应用于延安气田新建产能区块后,实现了气层高效钻遇,圆满完成了储量、产能和产量任务,完成了 3.2×109 m3·a-1产能建设任务,累计生产并销售天然气7.6×109 m3、新增销售额102.6亿元。

3.3 勘探开发启示

通过认真分析鄂尔多斯盆地东南部古生界的资源潜力,制定出“油气并举”的勘探方针,按照“甩开勘探、探点连线、整体解剖、重点发现”的勘探思路,在石炭系本溪组、二叠系山西组、下石盒子组钻井获数万立方米以上无阻流量,其中石炭系本溪组获无阻流量百万立方米以上的高产,属鄂尔多斯盆地首次发现;成功研发出适合研究区上古生界致密砂岩气藏的新型VES-CO2泡沫压裂技术[25-27],积极发展以酸化压裂为主的配套工程技术[28-29],成功解放了气层。通过将勘探、评价、试采、产建工作进行一体化结合,有效提高了钻井成功率,缩短了气田建设周期,降低了投资,保证了效率和效益同时提升。研究区内致密气藏探明地质储量达6.650×1011 m3,远景储量有望超过1.0×1012m3。

通过本项目的开展与实施,对陕西省和陕北革命老区社会经济发展作出了重大贡献,对陕北地区节能降耗与生态环境保护具有重要意义,对确保陕西省乃至国家能源安全、促进社会经济发展有着重大的现实意义。

4 结 论

1)近10年,延长石油在盆地东南部上古生界累计探明天然气地质储量6.650×1011 m3,发现了延安气田,将天然气拓展到了盆地南部。

2)研发出适合研究区上古生界致密砂岩气藏的新型VES-CO2泡沫压裂技术,积极发展以酸化压裂为主的配套工程技术,助力延安气田高效勘探开发,累建产能5.0×109 m3,累计产气8.09×109 m3。

3)研究形成的烃灶迁移成藏新模式等致密砂岩气勘探开发关键技术,丰富和发展了致密砂岩气藏勘探开发理论,为同类气藏的勘探开发具有十分重要的借鉴与指导意义。

参考文献:

[1]王香增,乔向阳,米乃哲,等.延安气田低渗透致密砂岩气藏效益开发配套技术[J].天然气工业,2018(11):43-51.

[2]刘科如,雷开宇,刘科均,等.延安气田上古生界气藏储层分类评价及分布特征[J].化工设计通讯,2019(1):233.

[3]王香增.陕西延长石油(集团)有限责任公司油气勘探开发进展与展望[J].中国石油勘探,2018(1):36-43.

[4]白俊生.延长气田延145井区地面集输工艺优化分析[J].当代化工研究,2018(2):119-120.

[5]屈红军,马强,高胜利.鄂尔多斯盆地东南部二叠系物源分析[J].地质学报,2011,85(6):979-986

[6]任来義,杨超,刘宝平,等. 鄂尔多斯东部上古生界物源及山西组构造背景[J]. 西南石油大学学报(自然科学版),2011(5):49-53.

[7]孙国凡,谢秋元,刘景平,等. 鄂尔多斯盆地的演化叠加与含油气性—中国大陆板块内部一个大型盆地原型分析[J]. 石油与天然气地质1986,7(4):356-367.

[8]王香增,贺永红,张立宽,等. 鄂尔多斯盆地吴起—志丹地区长10烃源岩特征与生烃潜力[J]. 天然气地球科学,2013(3):461-469.

[9]付锁堂.鄂尔多斯盆地北部上古生界沉积体系及砂体展布规律研究[D].成都:成都理工大学,2004.

[10]李文厚,魏红红,马振芳,等. 苏里格庙气田碎屑岩储集层特征与天然气富集规律[J].石油与天然气地质,2002,23(4):387-391.

[11]戴金星.中国陆上四大天然气产区[J].天然气与石油,2019,37(2):1-6.

[12]张满郎,李熙喆,谷江锐,等. 鄂尔多斯盆地上古生界层序地层划分及演化[J]. 沉积学报,2009,27(2):289-298.

[13]周进松,王念喜,赵谦平,等. 鄂尔多斯盆地东南部延长探区上古生界天然气成藏特征[J]. 天然气工业,2014(2):34-41.

[14]肖子亢,刘宝平,高小平,等.鄂尔多斯盆地东南部上古生界致密砂岩储层特征及主控因素分析[J].科技通报,2017(8):48-56.

[15]徐云林,辛翠平,施里宇,等.利用不稳定试井资料对延安气田进行初期产能评价[J].非常规油气,2018(6):62-69.

[16]辛翠平,张磊,王凯,等.延安气田Y井区稳产时间研究[J].非常规油气,2019,6(2):79-84.

[17]王江涛.鄂尔多斯盆地靖边地区上古生界致密气成藏机理与富集规律[D].西安:西安石油大学,2017.

[18]于兴河,王香增,王念喜,等.鄂尔多斯盆地东南部上古生界层序地层格架及含气砂体沉积演化特征[J].古地理学报,2017(6):935-954.

[19]王念喜,乔向阳,孙建峰,等.鄂尔多斯盆地东南部盒8-下亚段沉积分布规律探析[J].地下水,2015(3):202-203.

[20]张宇航,赵靖舟,王永炜,等.鄂尔多斯盆地西南部上古生界山西组一段古构造特征及其对油气的控制作用[J].石油与天然气地质,2018(1):54-65.

[21]许维武.鄂尔多斯盆地东南部上古生界天然气的分布特征与成藏规律[D].太原:西北大学,2016.

[22]庞振宇,赵习森,孙卫,等,解伟.致密气藏成藏动力及成藏模 式——以鄂尔多斯盆地L区块山1储层为例[J].吉林大学学报(地球科学版),2017(3):674-684.

[23]王香增,任来义.鄂尔多斯盆地延长探区油气勘探理论与实践进展[J].石油学报,2016(S1):79-86.

[24]王香增.延长石油集团非常规天然气勘探开发进展[J].石油学报,2016(1):137-144.

[25]孙晓,王树众,白玉,吴金桥,等.VES-CO2清洁泡沫压裂液携砂性能实验研究[J].工程热物理学报,2011(9):1524-1526.

[26]彭科翔,李少明,钟成旭,张颖.页岩压裂裂缝气测导流能力实验研究[J].当代化工,2016,45(11):2520-2523.

[27]王文霞,李治平,黃志文.页岩气藏压裂技术及我国适应性分析[J].天然气与石油,2011,29(1):38-41.

[28]梅艳,许尧,马江波,赵永哲.酸压增注及工艺配套技术研究[J].当代化工,2019,48(5):1057-1060.

[29]张雅琦,王彦超,白咪咪,马德家.酸化压裂技术在油气田开发中的应用研究[J].化工管理,2016(34):109.