素质型人口红利嬗变对未来中国经济现代化的影响

2020-11-28邬思怡

邬思怡

摘要:2017年以来,为应对全国范围内数量型人口红利的衰减,诸多城市掀起“人才争夺”大战。新一轮城市间揽才竞争,实质上是对素质型人口红利的重视和争夺,以期在未来经济发展格局中拥有核心竞争优势。立足于联合国人口司关于中国人口最新数据的分析表明,我国第一次人口红利窗口期开启于1990年,2010年左右达到峰值,2010—2020年间有一个小幅波峰,此后逐渐缩小,目前我国正处于数量型人口红利与素质型人口红利并存的历史机遇期,但素质型人口红利不会自然产生,必须有相关的经济政策和社会政策与之匹配,根本上取决于与人口和经济发展趋势相关的生育、社保、养老、住房、医疗等配套制度建设和改革的成效。未来30年我国劳动参与率对经济增长的贡献将逐渐转为负数,庞大的人口基数可能会成为经济可持续增长和高质量发展的负担,大力挖掘和提升素质型人口红利,提高劳动者素质尤其是高层次人才的创新能力,进而提升全员劳动生产效率,变得十分必要和紧迫。我国应提升制度供给质量以获得素质型人口红利的质量保障,着力推进梯度人才培养以获得素质型人口红利的质量保障,积极参与开放合作以获得素质型人口红利的区域再平衡,以此助力“两个一百年”奋斗目标的顺利实现。

关键词:素质型人口红利;经济现代化;嬗变;LMDI分解法

中图分类号:F120.4文献标识码:A文章编号:1007-8266(2020)11-0078-12

人口问题始终是我国面临的全局性、长期性和战略性问题。改革开放以来,人口因素在中国现代化进程中发挥了重要作用,庞大的人口基数为中国经济提供了充裕且廉价的劳动力,为我国经济的外向型发展奠定了坚实基础,是推动中国经济增长和经济现代化建设的重要动力源泉,被有关专家学者称为“第一次人口红利”。同时,随着现代化建设不断推进和独生子女文化遗传性的双重影响,人口普查数据显示,2000年后尤其是2010年以来,我国人口低生育率、少子化等结构性危机充分暴露,中国传统的人口优势不断丧失。伴随着人口老龄化程度的加深,人口红利表现形式开始转型,人力资本在中国经济增长中的作用越来越显现,被相关专家学者称为“第二次人口红利”。基于人口红利的延伸概念,为分解第二次人口红利并有效判断人口红利转型趋势,本研究将人口结构转变的红利称之为“数量型人口红利”,形成数量型人口红利的主要原因是人口寿命延长;将人力资本强化的红利称之为“素质型人口红利”,形成素质型人口红利的主要原因是人力资本强化。

近几年来,随着武汉、西安、长沙、成都、郑州、济南等城市密集出台人才落户和创业政策,各地人才竞争不断升级和加剧,政策覆盖范围不断扩大。2019年,广州、深圳、杭州接连出台重磅人才政策,将这场“抢人(才)大战”推向高潮。尽管当前学术界对我国数量型人口红利何时结束还存在分歧,数量型人口红利机会窗口虽依然开放,但正在关小的事实不容忽视,未来如何充分抓住素质型人口红利机会之窗开启的历史机遇,实现两个人口机会窗口重叠并加速从数量型人口红利向素质型人口红利转变,持续推动中国经济高质量发展,是实现现代化人口条件的重大战略问题。

一、相关文献综述

人口红利既是人口问题,也是经济发展问题,人口与经济的关系,尤其是人口与经济增长的关系一直是经济学持续探究的重要命题,而“人口转变”对经济增长的促进作用又一度让人口红利的衍生研究成为人口问题的热点方向。仔细梳理不难发现,人口与经济增长的关系根本上来说是从数量、质量、结构三个维度展开的(参见图1)。人口红利(Demographic Gift)是由布鲁姆和威廉森(Bloom & Williamson)[ 1 ]首先提出的,他们认为人口红利实质上是人口转变过程中由于人口出生率下降滞后于死亡率下降形成的劳动适龄人口比例增长,最终形成人口结构优势对经济持续增长的潜在契机。2002年以后,学术界正式使用Demographic Dividend表示人口红利,表示基于人口机会之窗所能实现的经济效益。即人口红利并非现实红利,它是经济增长的充分非必要条件,是经济发展潜在的可能性机会,只有把握了人口机会之窗,才能将潜在的优势人口结构转化为实实在在的经济红利[ 2 ]。从人口与经济两者关系发展的历史看,一个国家(地区)越是处于经济发展的低层次,其对人口数量和规模的依赖程度就越高。随着经济社会发展层次的提高和结构升级,人口对经济增长的驱动力更多源自于结构改善和质量强化。

国内外研究学者采用不同的分析工具和研究方法对人口红利与经济增长的关系进行实证研究。结合各类数学分析模型,国内学者测算了1978年以来我国经济高速增长中人口红利的作用[ 3-5 ],尽管具体的研究结论存在一定差异,但基本可以认定的是,人口红利对中国经济高速增长作出了贡献。当然,这种贡献是我国牢牢把握人口机会之窗,并辅之以与之匹配的经济政策和社会政策的结果[ 6-8 ]。在指标选取方面,学者们较多倾向以人口抚养比包括少儿抚养比、老年抚养比、总抚养比等[ 9-13 ]表示人口结构变动的趋势。

1998年,联合国人口基金发布《世界人口现状》,提到“一个国家在人口转变过程中,由于生育率快速下降、劳动年龄人口比重持续上升而形成Demographic Bonus,即‘兩头小中间大橄榄型的人口结构条件,对经济持续快速增长会产生积极作用”,这里说明的就是当前学术界谓之的“第一次人口红利”。李瑞和梅森(Lee & Mason)[ 14 ]提出第一次人口红利和第二次人口红利的同时,也强调人口老龄化趋势不可逆转,个人或家庭未雨绸缪可能产生新的储蓄动机,进而形成新的储蓄来源。但蔡昉[ 15 ]等学者对此持反对态度,认为仅从储蓄动机视角进行观察,其对经济增长的推动作用很难与第一次人口红利相提并论,第二次人口红利只有从劳动力供给和人力资本积累双重角度来分析才具有显著意义。进一步地,如果在创造第二次人口红利条件的同时能延长第一次人口红利,中国就可以避免人口老龄化对经济增长的负面影响,保持经济增长的可持续性[ 16 ]。在对第二次人口红利的挖掘过程中,有学者认为人口寿命延长收获的是数量型人口红利[ 17-18 ],而素质型人口红利必须同时具备人口结构转变和人力资本强化两大关键要素[ 19-21 ],且素质型人口红利对经济增长的作用开始超越数量型人口红利,成为经济增长过程中的主导力量[ 22-23 ]。

目前,中国经济正由高速增长阶段向高质量发展阶段转变,基于经济新常态中数量型人口红利逐渐弱化的事实[ 24 ],人口红利嬗变要充分考虑素质型人口红利的释放。因此本研究在前人研究基础上进行以下几方面的拓展:一是认为老龄社会并不意味着人口红利的结束,随着我国居民健康水平的不断提升,我国人口转变有了新特征,同时,教育水平的不断提高使我国人力资本正向强化,我国正面临着数量型人口红利向素质型人口红利转变的历史机会(且存在机会叠加期)。本文指出的“嬗变”正是这一人口机会转型。二是以往研究人口红利与经济增长的关系都是论证其存在性、影响机制、实现机制、持续性等方面的问题,尚未有人口红利预测方面的研究,尤其是缺少基于素质型人口红利的预测研究。三是在认识人口红利与经济的关系时,要立足于新时代的国情,建设现代化强国是我们的战略目标,现代化是以人民为中心的全面发展的现代化,是推进国家治理体系和治理能力的现代化,而没有经济的现代化就没有全面的现代化,所以人口红利对未来经济增长的影响必须落实到对经济现代化的影响,要与“两个一百年”奋斗目标充分对接。

二、中國数量型人口红利的存续性问题以及素质型人口红利的挖掘

(一)中国数量型人口红利的存续性问题

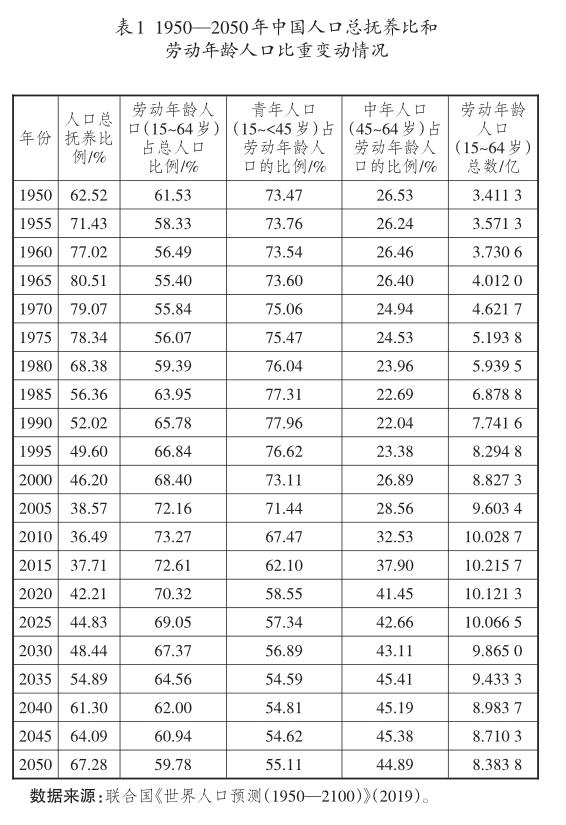

在找到合适且被广泛接受的数量型人口红利代理变量之前,人口抚养比和劳动年龄人口占比依然是数量型人口红利存续与否的重要依据。为准确回答我国数量型人口红利的存续问题,本研究设定以下三个衡量标准:第一,劳动年龄人口占总人口比例不断上升,且生产型人口总量持续增加;第二,人口总抚养比持续下降,且根据国际社会标准,以低于50%为界;第三,劳动年龄人口中,青年人口(15~<45岁)占主要比例。上述三条标准同时施加约束,具体分析参见表1。

如表1所示,根据联合国人口司《世界人口预测(1950—2100)》(2019)的最新数据,以国内2008年以来通行的15~64岁为劳动年龄人口的划分标准来测算,我国劳动年龄人口比例从1975年左右开始持续上升,生产性人口总量不断提高,2010年左右达到峰值,随后转入下降,2045年下降到约60%;从人口总抚养比指标进行分析,该指标于1965年左右开始转入下降阶段,1975年后迅速下降,1995年至2030年左右持续维持在低于50%的水平,2010年左右达到最低值。在劳动年龄人口中,青年人口比例2020年左右首次低于60%,随后稳定在55%上下;中年人口比例自20世纪90年代初开始上升,2020年突破40%。将以上三项衡量标准取交集,本研究得出如下结论:中国数量型人口红利窗口期开启于1990年初,于2010年左右达到峰值。该结论与蔡昉[ 15 ]等专家学者的观点一致。在数量型人口红利存续期方面,随着人口寿命的延长,人口红利并没有马上收窄,在这一时期,我国社会劳动力供给相对充分,其中青年人口占主要比例,非生产型人口则以少年儿童为主,蕴藏着丰富的潜在劳动力资源,社会总体负担较轻,在此背景下,人均收入增长、劳动力流动加快、社会储蓄率上升等因素对经济增长产生了持续推动作用,使数量型人口红利在2010—2020年间有一个小幅波峰,此后人口机会窗口逐渐缩小。

(二)素质型人口红利的挖掘

当前,城市间掀起的新一轮“抢才大战”,其对象主要以青年大学生为主,包括港澳以及海外高端人才和有荣誉称号的优质人才。优惠政策不断加码升级,涵盖了零门槛落户、家属随迁、人才公寓、租房购房补贴、创业补贴和优惠贷款等。这一轮城市之间的揽才竞争,其背后正是对素质型人口红利的争夺,以期在未来经济发展格局中拥有核心竞争优势。但引才仅仅是第一步,尽其用、释放人才效能、将潜在人口机会转化为增长动能并收获人口红利才是关键,“抢人(才)大战”不是终点而是起点,人才的质量和可持续性才是决定未来现代化水平的关键。同时,与数量型人口红利相比,素质型人口红利的时期可以延长,且更加优质和稳定。但素质型人口红利不会自然获得,必须有相关的经济政策和社会政策与之匹配。

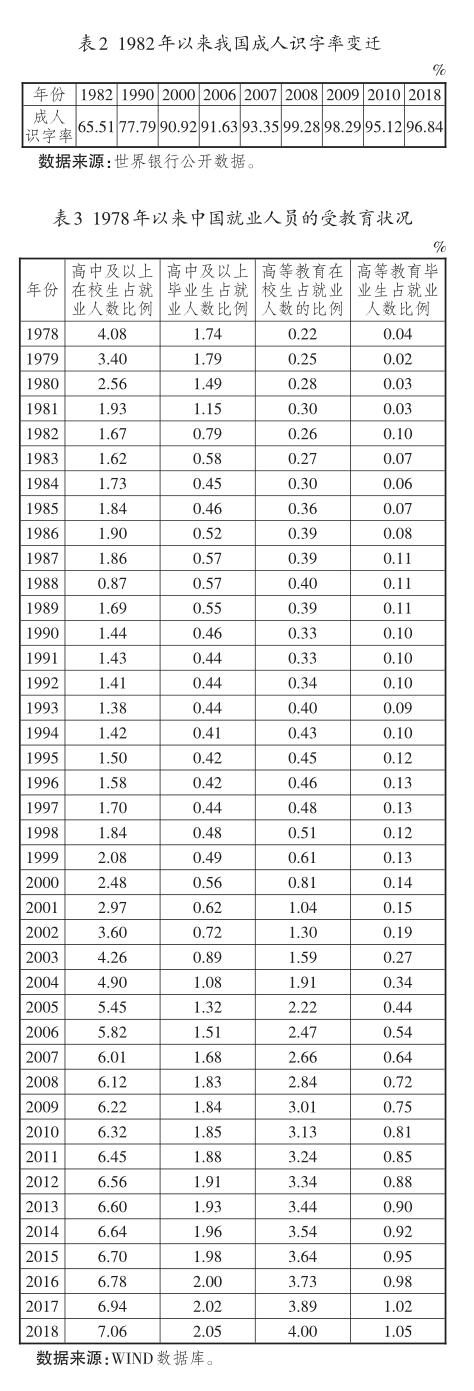

来自世界银行的数据显示,1982年以来,中国成人识字率呈现上升态势(参见表2),基础教育取得重要进步。具体来说,高等教育在循序渐进的发展之中(参见表3),改革开放以来,社会就业人口中拥有高中及以上学历的人才数量不断增加,大学本科及以上学历的毕业生人数也随之增加,大大提升了劳动力供给质量和配置效率。但对比分析中国、美国、日本、印度四国的平均受教育年限和预计受教育年限状况(参见表4)可以发现,中国距离欧美发达国家还有明显差距,人力资本水平仅高于印度。2012年以来,中国人均受教育年限上升速度放缓,而印度、日本上升势头较快,中日之间差距进一步拉大,与此同时中印之间差距不断缩小。在未来国际竞争中,人才是第一资源,我国应更多关注人口的素质红利,从教育制度、创新机制和人才培养等方面提高教育质量,培育我国人口素质红利新优势,提升国家产业竞争力。

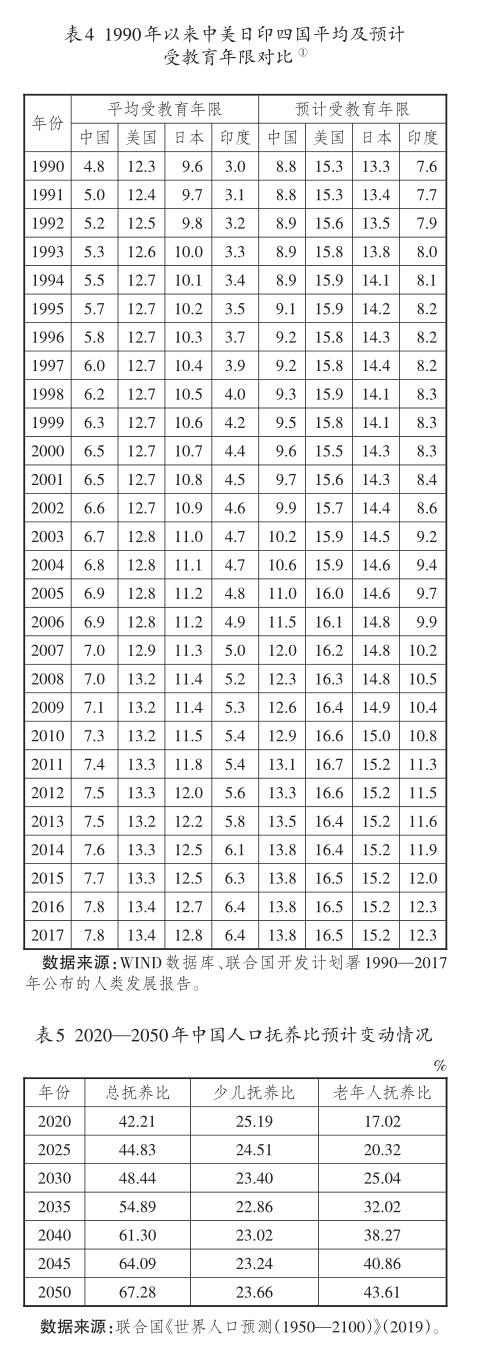

2020年左右,中国数量型人口红利窗口期将开始关小,未来经济高质量发展想要从中攫取动力将难上加难。根据联合国人口司《世界人口预测(1950—2100))》(2019)的最新数据,以15~64岁为劳动年龄人口划分标准,2020年后,中国人口总抚养比将不断上升,且速率明显加快,2030年左右达到50%,2040年突破60%,从此转入人口负债期,2050年将达到67%。其中,少儿抚养比在2010年后维持在20%~25%之间,老年人抚养比则一路上升,2025年左右突破20%,2035年突破30%,2045年超过40%,2050年将达到44%左右,届时老年抚养比是少儿抚养比的两倍左右(参见表5),这将为经济社会带来巨大的压力。

如表6所示,2020—2050年,15~64岁劳动年龄人口比例继续下降,2025年的水平(69%)相当于2000年左右,2050年将相当于改革开放初期约59.8%的水平。同时,在劳动年龄人口中,青年人口占比从58%下降至55%左右并逐渐趋于稳定,中年人口比例则由40%上升到45%左右并保持稳定。至此,橄榄型的人口年龄结构最终转变为倒金字塔型,劳动力不足问题更加凸显,数量型人口红利的优势不复存在,素质型人口红利亟待开发和利用,但其效果根本上取决于与人口和经济发展趋势相关的生育、社保、养老、住房、医疗等配套制度建设和改革的成效。

三、经济现代化评价标准演进与本文评价体系确立

作为一个世界性的历史进程,广义层面的现代化是指人类社会从工业革命以来所经历的一系列急剧变革,它以工业化为推动力,并渗透到经济、政治、文化、思想各个领域,引起深刻社会革命[ 25 ]。中国要建成的社會主义现代化强国是以人民为中心的全面现代化,是经济、政治、社会、文化、生态五位一体的综合现代化,根本目标在于不断完善和发展中国特色社会主义制度,本质则是推进国家治理体系和治理能力现代化。中国社会主义现代化进程关系人民福祉,关乎民族发展的未来。经济现代化是现代化的核心[ 26-27 ]。历史经验和实践都已证明,没有经济的现代化,就没有全面的现代化。当前,学术界普遍认为,经济现代化不仅包括经济增长、工业化和知识化,还包括与世界经济前沿差距的变化,因此它是一个高度综合的概念。

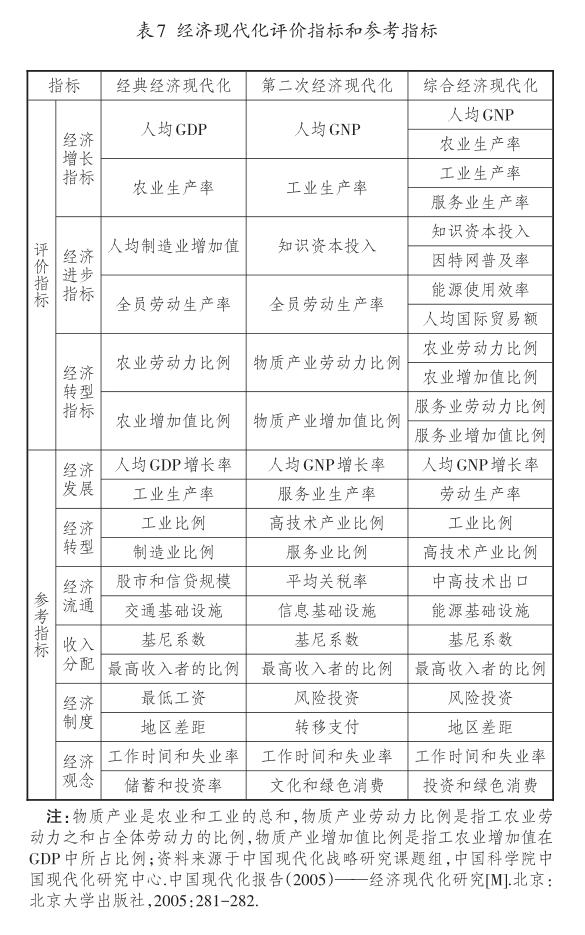

经济现代化评价是经济领域的现代化评价,是现代化评价的重要组成部分,目前评价体系和逻辑框架主要从三个视角(参见表7)进行。一是经典经济现代化评价指标体系(侧重工业化水平测度),二是第二次经济现代化评价指标体系(侧重知识化水平测度),三是综合经济现代化评价指标体系(侧重相对水平测度)。上述三种类别的经济现代化指标体系的适用范围存在差异,经典经济现代化指数比较适合发展中国家,第二次经济现代化指标更适合发达国家,而综合经济现代化评价指标最适合中国等坚持走工业化和信息化互促道路的发展中国家。

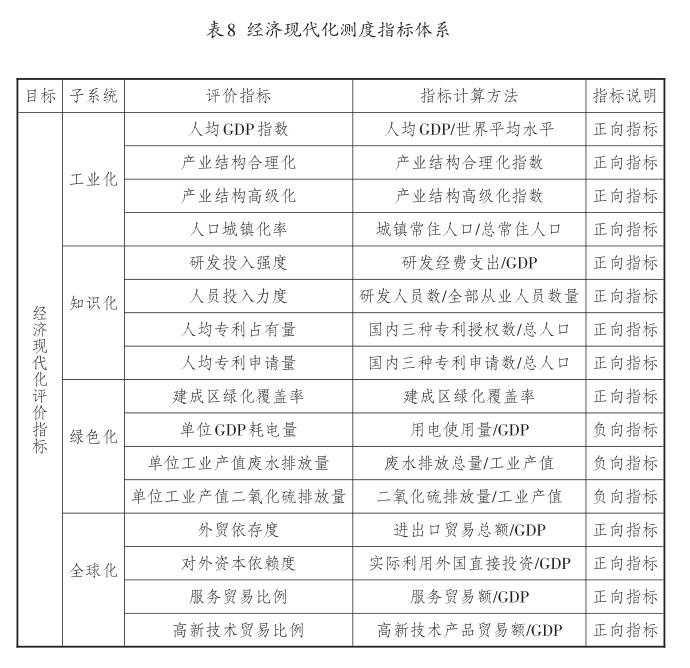

党的十九大报告首次提出“贯彻新发展理念,建设现代化经济体系”的重大战略布局,作出“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”的重大判断,因此“建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。”当前,学术界对现代化经济体系的框架、内涵、特征、路径以及重大意义论述已经十分充分和成熟[ 28-30 ],本文将“经济现代化”与“建设现代化经济体系”相结合,认为二者存在紧密联系,经济现代化包括经济总量、经济质量、经济发展速度、经济转型等多方面内容,是一个综合系统变量;而现代化经济体系是在贯彻新发展理念的前提下作出的战略部署,是经济现代化的高级阶段,体现的是经济现代化的精和尖。尽管现代化经济体系也包含产业结构、创新能力、收入分配、驱动模式、绿色发展、合作开放、体制机制等内在约束,但它显然具有更高的投入产出要求和更强的环境资源能耗约束。因此,本研究在已有的综合经济现代化理论基础上,充分借鉴中央关于工业化、信息化、城镇化、农业现代化以及国家治理体系和治理能力现代化五位一体的建设目标,结合经济高质量发展水平评价指标体系,构建了包括工业化、知识化、绿色化和全球化在内4个维度、共16个指标的经济现代化水平测度指标体系(参见表8)。

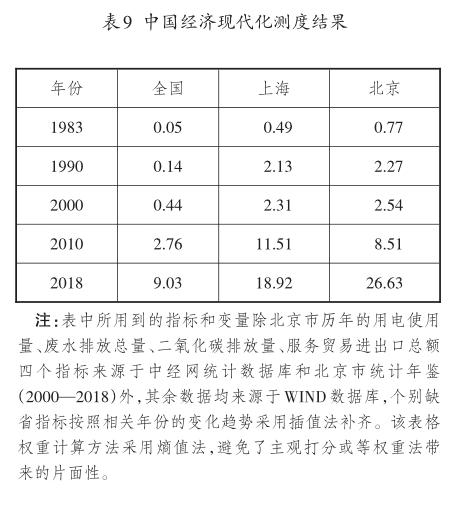

以往学者们对中国经济现代化的测度研究主要有两种方法。第一种是根据英科尔斯提出的10条现代化评价标准,测算一定时期内中国经济现代化的实现程度,但往往被质疑既有的评价标准不全面,且不能与时俱进反映经济社会发展的动态特征,因而结论往往被认为过于乐观。第二种是将研究视角扩展至全球,采用联合国或世界银行的既有数据计算中国历年经济现代化的排名以及位序变化情况,这种研究思路更科学合理,但缺点是指标数量有限,且时间跨度受到制约。本研究充分借鉴后一种研究思路和方法,在已有经济现代化测度指标体系基础上,采用客观权重法计算得出1983年、1990年、2000年、2010年、2018年五个年份中国经济现代化②的综合发展水平(如表9所示)。

改革开放以来,中国的经济现代化水平取得了巨大进步,综合得分值从1983年的0.05提高到了2018年末的9.03,年均增长16.1%。从纵向时间轴来看,几乎每一个十年都比上一个周期发展更快,尤其2010年以来,中国的经济现代化程度显著提高,远远高于以往任何时段。但全国平均水平与北京、上海相比较差距还是明显的,1983年、1990年、2000年、2010年、2018年全国范围内的经济现代化水平综合得分值分别相当于北京的6%、6%、18%、32%、34%,以及上海的10%、7%、19%、24%、48%,2018年全国的经济现代化水平大约相当于北京、上海2010年前后的水平。这说明一线城市目前已经处于制度创新和技术创新双重驱动的高级阶段,而全国平均还仅停留于要素驱动和资本驱动层面,最终实现全社会的经济现代化还有很长的一段路要走。

四、素质型人口红利嬗变对未来中国经济现代化的影响:模型构建与实证研究

(一)数据来源与研究方法

1.数据来源

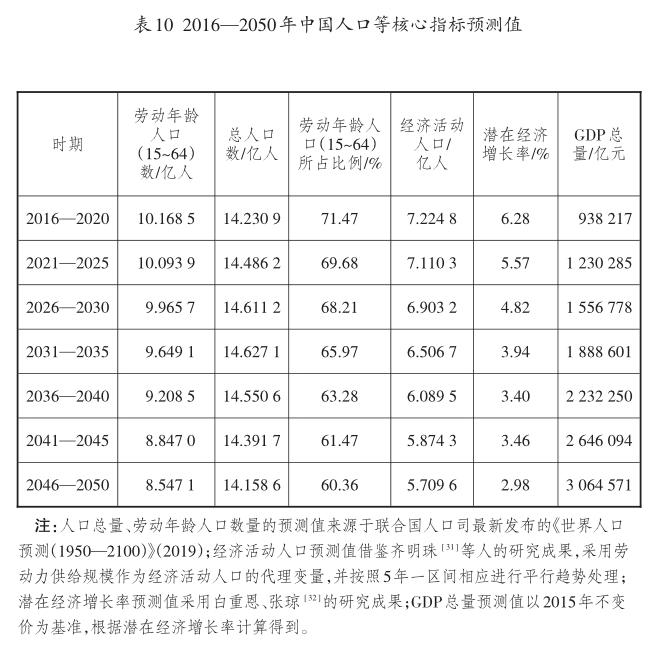

本研究尝试从总人口规模、劳动年龄人口比例、劳动参与率和劳均生产率③多个维度预测素质型人口红利嬗变对未来中国经济现代化可能产生的影响。数据来源是联合国人口司最新的人口估计和预测数据(《世界人口预测(1950—2100)》(2019))④以及Wind数据库中国经济历史数据,得到2020—2050年中国人口规模、劳动年龄人口、经济活动人口、潜在经济增长率、GDP总量等核心指标的预测值,同时也是预测未来三十年人口红利对经济现代化影响的基础指标(参见表10)。

2.研究方法

对于预测模型选择,本文采用LMDI乘数分解模型(也称对数平均迪氏指数分解法)⑤[ 33-39 ],可以将分解出来的各个因素看成时间的连续可微函数,有效消除传统回归方程受残差项影响较大的弱点,实现了影响因素的完全分解,使模型更具有说服力,因而多用于某一国家或地区的多个自变量对因变量增长贡献的研究。

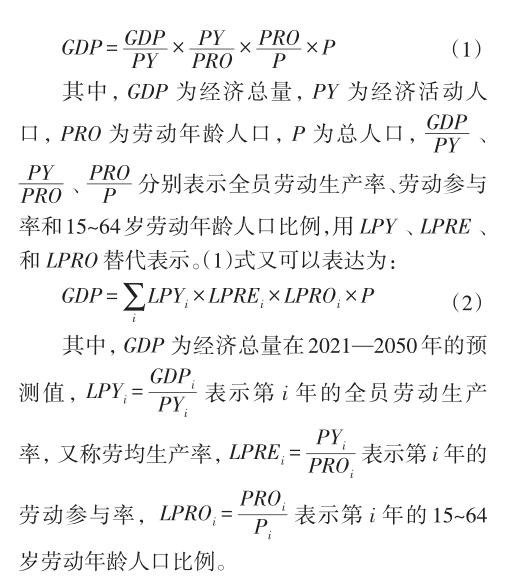

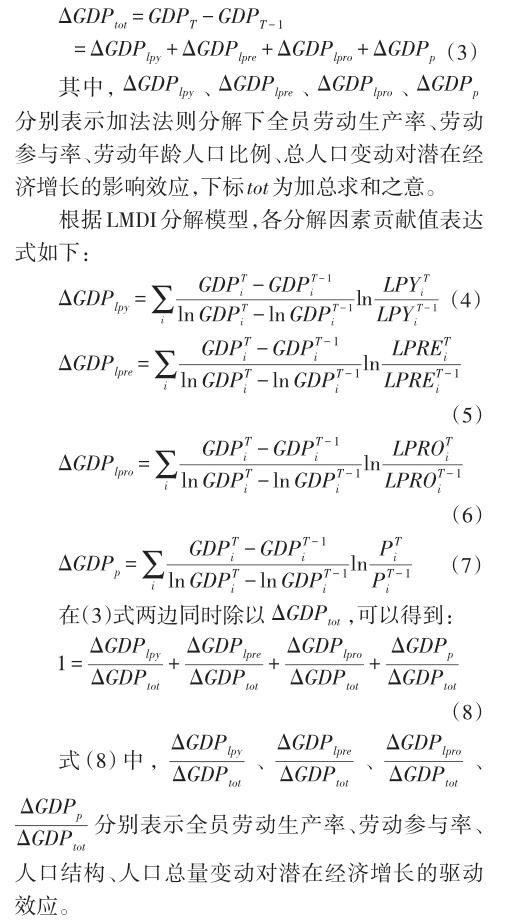

借鉴卡亚(Kaya)[ 40 ]恒等式,改写并对其进行分解使其适用于本研究,分解后的表达式为:

LMDI分解模型包括加法和乘法两种形式,分别对应数量和强度研究,虽形式上存在显著差异,但本质是一致的,并且可以相互转化。本研究采用LMDI模型的加法形式,进行定量分解研究。

经济总量变化为ΔGDP,根据卡亚恒等式因素分解模型,经济总量变化受全员劳动生产率强度、劳动参与率强度和15~64岁劳动年龄人口比例变化的影响。因此,驱动因素的分解如下:

(二)研究结果

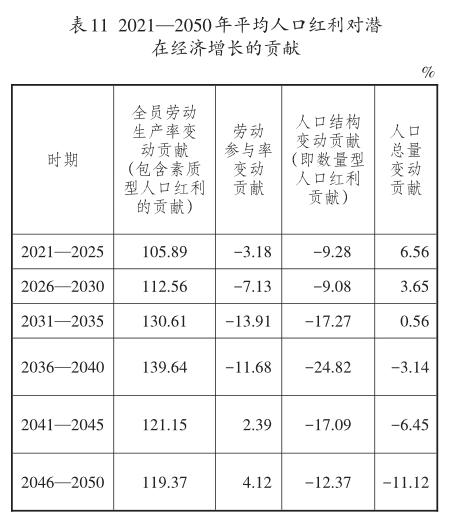

表11是根据LMDI分解方法得到的2020—2050年素质型人口红利对潜在经济增长贡献率分因素的预测结果。结果显示,不同时期全员劳动生产率对经济增长的预期贡献都超过100%,似乎不符合常理,但劳动生产率超出的部分正是为保持一定的潜在产出所必需的。换言之,数量型人口红利、劳动参与率、人口总量等因素对经济增长的负向效应需要依靠劳动生产率的不断提高予以弥补。表11的预测结果显示,未来30年劳动参与率对经济增长的贡献将转为负数,2021—2035年这种负向效应不断增强,在2041年后转而为正,但贡献度有限。数量型人口红利(人口结构变动)对经济增长的贡献将彻底变为负数,其变动趋势呈U型,预计2036—2040年这种负向作用最为显著。人口总量增长一定程度上有助于扩大内需,增加有效劳动力供给,因此,未来十年(2021—2030年)人口总量的提高对经济增长存在一定的正向促进作用,但从数值看,其边际效应不断递减,2035年以后彻底消失,庞大的人口基数终将成为经济可持续增长和高质量发展的负担。

经过对比模型预测结果,我们发现未来30年数量型人口红利对经济增长、潜在产出的拉动作用将逐步消失,直至转为负数。面对这一现实,大力挖掘和提升素质型人口红利,提高勞动者素质尤其是高层次人才的创新能力,进而提升全员劳动生产效率,变得十分必要且紧迫。事实上,人口红利、人才红利与全要素生产率关系密切,有学者甚至认为,人力资本作为知识和技术进步的重要载体,是影响一国全要素生产率水平的决定性因素[ 41 ],从根本上决定着经济增长的质量和资本产出的效率。未来30年中国经济要保持中高速增长,必然越来越依赖于全要素生产率,这是唯一的可持续性增长源泉[ 42 ]。因此,全面深化教育投融资制度改革,提升高等教育普及程度,推动职业教育融合发展,同时建立健全事关劳动者切身权益的户籍、医疗、养老、住房等配套制度势在必行。

五、研究结论与对策建议

(一)研究结论

1.人口红利的实质是一种具有实现前提条件的特殊资源,它以人口年龄结构的调整和变迁为主要特征与标志

数量型人口红利和素质型人口红利代表着第二次人口红利的两种形态,从数量型人口红利向素质型人口红利转变需要充分利用人口年龄结构转变的新特征并正向强化人力资本水平。当前,我国正处于数量型人口红利与素质型人口红利并存的历史机遇期,联合国世界人口预测数据显示,中国数量型人口红利在2010—2020年间有一个小幅波峰,随后人口机会窗口逐渐缩小,同时素质型人口红利不会自然产生,必须有相关的经济政策和社会政策与之匹配,且根本上取决于与人口和经济发展趋势相关的生育、社保、养老、住房、医疗等配套制度建设和改革的成效。

2.经济现代化与建设现代化经济体系存在十分紧密的联系

经济现代化包括经济总量、经济质量、经济发展速度、经济转型等多个方面,是一个综合系统变量;而现代化经济体系是在贯彻新发展理念前提下作出的战略部署,是经济现代化的高级阶段,体现的是经济现代化的精和尖。未来30年,建设现代化经济体系将成为中国经济现代化建设的主要方面和重点领域。通过测算可以发现,改革开放以来,中国经济现代化水平取得飞速发展,北京、上海等超一线城市目前已经处于制度创新和技术创新双重驱动的高级阶段,但全国平均水平还仅停留于要素驱动和资本驱动层面,未来实现全社会的经济现代化还有很长的一段路要走。

3.人口红利促进了以往中国经济的高速增长,未来需要大力挖掘和提升素质型人口红利

人口红利有利于以往中国经济的高速增长,其作用机制可以区分为以下六种:第一,提供了充分而低廉的劳动力供给;第二,较高水平的劳动参与率;第三,较高的储蓄率水平;第四,城乡劳动力配置效应;第五,更高的人力资本投资水平和人力资本积累水平;第六,创新能力的不断增强。未来30年内数量型人口红利对经济增长、潜在产出的拉动作用将逐步减弱,直至转为负数,这势必影响和制约宏观经济持续健康发展。面对这一现实,大力挖掘和提升素质型人口红利,提高劳动者素质,尤其是高层次劳动人才的科技和创造能力,进而提升全员劳动生产效率变得必要且紧迫。

(二)对策建议

1.提升制度供给质量以获得素质型人口红利实现的前提条件

改革开放以来我们创造的经济奇迹是充分利用了人口优势的结果。但必须清醒地认识到,其根本原因是改革开放。人口红利的释放依赖于机会之窗的开启,即制度供给能力的提升。深化政治和经济体制改革,配合与之适应的市场经济体制以及社会保障政策,才能将潜在的人口机会转变为现实的经济红利,获得制度红利和人口红利的叠加效应。

2.着力推进人才培养以获得素质型人口红利的质量保障

挖掘素质型人口红利的根本是强化人力资本。我国人口健康素质的持续改善和受教育程度的普遍提升,为未来收获素质型人口红利奠定了坚实的基础。“十四五”时期要持续发挥人才强国战略的作用,必须重视基础科学与研究类人才的培养,重视人才“从无到有”方法论的培养,鼓励人才在学科“无人区”锻炼,注重孕育原始性创新和颠覆性创新,提升人才整体创新效能,以适应中国未来高质量发展。

3.积极参与开放合作以获得素质型人口红利的区域再平衡

实现“两个一百年”奋斗目标,建设社会主义现代化强国,需要各行各业人才在各地区充分发挥技术优势、管理优势、创新优势等,以高效的人才流动和充分的劳动力市场配置,提升欠发达地区素质型人口红利的获取程度。通过人口城镇化加速农民工市民化进程,着重加强职业教育,提升产业工人专业化和技术化水平,抓住“一带一路”有利契机,坚持引进来和走出去战略,多层次全方位实施优秀人才引入计划和留学归国人才创业计划,加快跨国劳务交流与合作,实现国家间共享素质型人口红利机遇。

注释:

①平均受教育年限和人均预期受教育年限是联合国人文发展指数常用的指标之一。预计受教育年限是指现有的一名学龄儿童预计接受的教育年限,它是一个一般学龄儿童接受在校教育总年数的估计值,也可以被理解为以在校年数表示的一个儿童在校时期所能获得的全部教育资源总和的指标,或教育系统的总体发展水平的指标。

②在这里选取的经济现代化参照体系是北上广深等一线城市,它们在收入水平、创新能力、经济发展、环境保护、基础设施以及思想观念等方面都处于国内领先水平,同时也日益跻身国际先进行列,被公认为是第一批实现基本现代化的城市。鑒于数据资料的完整性和城市发展的代表性,从中选择上海和北京两座城市作为参照的依据,重点分析中国经济现代化的纵向发展趋势,同时横向对比寻找差距和不足,为新时代中国经济全面提升质量和效益提供借鉴与参考。

③劳均生产率,又称为全员劳动生产率,反映的是一个地区所有从业者在一定时期内创造的劳动成果与其相适应的劳动消耗量的比值,即劳动力要素的平均投入产出效率,计算方法为“国内生产总值/年平均就业人数”。

④该数据详细区分了不同生育率、迁徙率、死亡率等情境下的世界人口走势状况。

⑤该模型以往经常被用于区域碳排放或能源消耗影响因素的识别与分解等问题,近年来被引入人口学和经济学研究,频繁用于分析人口红利、财政支出等对经济增长、居民消费的驱动效应,受到学者们广泛关注和认同。与此同时,该方法很好地弥补了本研究中可供选用的指标不足问题,研究结论扎实可靠,具有一定的前瞻性。

参考文献:

[1]BLOOM D E,WILLIAMSON J G.Demographic transitions and economic miracles in emerging Asia[J].World bank eco? nomic review,1997(3):419-455.

[2]钟水映,吴珊珊.新格局下中国人口经济关系的几个认识误区[J].人口研究,2019(2):70-75.

[3]王丰.人口红利真的是取之不尽、用之不竭的吗? [J].人口研究,2007(6):76-83.

[4]陈友华.人口红利与中国的经济增长[J].江苏行政学院学报,2008(4):58-63.

[5]车士义,陈卫,郭琳.中国经济增长中的人口红利[J].人口与经济,2011(3):16-23,77.

[6]王德文,蔡昉,张学辉.人口转变的储蓄效应和增长效应——论中国增长可持续性的人口因素[J].人口研究,2004(5):2-11.

[7]穆光宗.中国的人口红利:反思与展望[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2008(3):5-13.

[8]毛新雅,彭希哲.城市化、对外开放与人口红利——中国 1979—2010年经济增长的实证[J].南京社会科学,2012(4):31-38.

[9]汪伟.经济增长、人口结构变化与中国高储蓄[J].经济学(季刊),2009(1):29-52.

[10]王金营,杨磊.中国人口转变、人口红利与经济增长的实证[J].人口学刊,2010(5):15-24.

[11]刘士杰.人口转变对经济增长的影响机制研究——基于人口红利理论框架的深入分析[D].天津:南开大学,2010.

[12]姚林华.基于储蓄因素的我国人口红利与经济增长研究[J].区域金融研究,2012(9):83-88.

[13]唐代盛,乌拉尔·沙尔赛开,邓力源.人口红利:基于中国储蓄数据的实证研究[J].社会科学研究,2014(2):108-114.

[14]LEE R,MASON A.What is the demographic dividend[J]. Finance and development,2006(3):16-17.

[15]蔡昉.中国的人口红利还能持续多久[J].经济学动态,2011(6):3-7.

[16]丁守海,丁洋.中国应着力开发二次人口红利[J].湖南大学学报(社会科学版),2019(2):47-58.

[17]王叶涛.新型人口红利及其对经济增长影响研究[D].成都:西南财经大学,2013.

[18]陈纪平.我国老龄化进程中的第二次人口红利:理论与实证[J].西北人口,2017(4):18-23.

[19]吕宏玉.二次人口红利促进我国经济增长的动力、内涵和机制[J].商业时代,2014(20):39-40.

[20]李钢,梁泳梅,沈可挺.质量型人口红利对中国未来经济影响评估[J].China economist,2016(1):112-125.

[21]赵雨,钟水映,任静儒.经济发展过程中“人口红利”的反思与再定义[J].中南财经政法大学学报,2017(4):3-11,158.

[22]薛斯,邓力源.人口红利的结构分解与经济增长的实证研究[J].劳动经济,2016(9):9-17.

[23]杨成钢,闫东东.质量、数量双重视角下的中国人口红利经济效应变化趋势分析[J].人口学刊,2017(5):25-35.

[24]原新,刘绘如.中国人口红利研究的发展——基于文献综述视角[J].西北人口,2019(5):60-68.

[25]罗荣渠.传统与中国的现代化[J].天涯,1997(2):14-21.

[26]中国现代化战略研究课题组,中国科学院中国现代化研究中心.中国现代化报告2005——经济现代化研究[M].北京:北京大学出版社,2005:130-138.

[27]乔臣.经济现代化范式的评价基点:范例分析及其借鉴[J].湖南文理学院学报(社会科学版),2009(2):35-38,94.

[28]陈希琳,许亚岚,于佳乐.全面解读现代化经济体系:六大特征、三个难点、五条路径[J].经济,2017(23):20-21.

[29]周绍朋.强国之路:建设现代化经济体系[J].国家行政学院学报,2018(5):51-56,188.

[30]刘志彪.高质量建设现代化经济体系的着力点与关键环节[J].区域经济评论,2018(4):11-14,2.

[31]齐明珠.我国2010—2050年劳动力供给与需求预测[J].人口研究,2010(5):76-87.

[32]白重恩,张琼.中国经济增长潜力预测:兼顾跨国生产率收敛与中国劳动力特征的供给侧分析[J].经济学报,2017(4):1-27.

[33]曹冲,夏咏,陈俭.虚拟土视阙下中国重点大宗农产品贸易流的驱动因素研究——基于LMDI模型的再检验[J].农业技术经济,2019(8):133-144.

[34]文扬,马中,吴语晗,等.京津冀及周边地区工业大气污染排放因素分解——基于LMDI模型分析[J].中国环境科学,2018(12):4 730-4 736.

[35]黄勤,何晴.长江经济带碳排放驱动因素及其空间特征——基于LMDI模型[J].财经科学,2017(5):80-92.

[36]刘继旺,孟彦菊.基于EKC理论与LMDI因素分解的经济增长与碳排放关系研究[J].产业经济评论,2014(6):44-53.

[37]华小全.人口红利对中国经济增长影响的因素分解[J].财经理论研究,2015(3):9-15.

[38]辛冲冲,陈志勇.FDI持续流入对中国经济增长与就业的驱动效应研究——基于LMDI模型的再检验[J].软科学,2018(5):1-4.

[39]景辛辛,章晟,辛冲冲.民生性财政支出对中国居民消费的动态驱动效应研究——基于LMDI模型的再检验[J].西南民族大學学报(人文社科版),2018(6):132-141.

[40]YOICHI KAYA.Impact of carbon dioxide emission on GNP growth:interpretation of proposed scenarios[R].Pre? sentation to the energy and industry subgroup,response strategies working group,IPCC,Paris,1989.

[41]孙婧.人力资本与全要素生产率[D].上海:复旦大学,2013.

[42]蔡昉.中国如何通过经济改革兑现人口红利[J].经济学动态,2018(6):4-14.

责任编辑:方程

Research on the Influence of Quality-oriented Demographic Dividend Evolution on Chinas Economic Modernization in the Future

WU Si-yi

(Guangxi District Party School of CPC,Nanning 530021,Guangxi,China)

Abstract:Since 2017,in order to cope with the decline of quantitative demographic dividend in the whole country,many cities have taken the lead in "talent competition" war. The new round of competition for talents among cities is the emphasis and competition for quality-oriented demographic dividend;and the purpose of that is to occupy the core competitive advantage in the future economic development pattern. On the basis of the latest data of Chinas population division of the United Nations,the author believes that the first window phase of Chinas demographic dividend began in 1990;in the year 2010,it achieved the peak;between 2010 and 2020,there was a small peak,which was then narrowed. At present,China is in a historical opportunity period of coexistence of quantity- oriented demographic dividend and quality- oriented demographic dividend. The qualityoriented demographic dividend will not be obtained naturally;there should be some supported economic and social policies;and it will be fundamentally determined by the construction and reform of supporting systems such as fertility,social security,pension,housing,medical care and so on. In the future 30 years,the contribution of labor participation rate to economic growth will change to be negative;the huge population base will become the burden of Chinas economic sustainable growth and the high- quality development. Exploring and improving quality- oriented demographic dividend,and improving labor quality,especially the top-level labors,which will in turn improve the productivity of all the labors,is necessary and urgent. China should improve the quality of system supply to obtain the quality assurance of demographic dividend,and actively participate in opening up and cooperation to obtain the regional rebalancing of the quality-oriented demographic dividend to help realizing the“two centenary goals”.

Key words:quality-oriented demographic dividend;economic modernization;evolution;LMDI decomposition