供应链枢纽城市创新发展的模式

2020-11-28田红英黄远新

田红英 黄远新

摘要:当今世界已进入与互联网、物联网深度融合的供应链时代,城市规划建设面临新技术、新模式与新业态的挑战,培育和壮大供应链枢纽经济成为城市创新发展的動力源和新引擎。借鉴发达国家规划建设创新型城市和供应链枢纽城市的经验,深入剖析供应链枢纽城市创新发展运行机理,从供应链与枢纽经济协同互动的维度、以“需产供”一体化视角,构建基于产业集群的供应链枢纽城市创新发展模式,涵盖供应链枢纽基础设施网络、产业经济、社会事业、国际化等方面的建设。采用供应链“拉式”模式推进城市供给侧改革,利用“点”与“轴”互动发挥枢纽城市增长极作用。通过供应链与产业链融合、城镇化和产业化协同推进“港(站)—产—城”一体化发展,积极引导流通节点城市、重要物流节点城市向供应链节点城市、供应链枢纽城市和国际供应链枢纽城市迈进,提升城市国际化水平。供应链枢纽城市创新发展,要运用供应链与供应链管理思维,提高城市运行效率;在需求侧与供给侧两端发力,提升城市供应链总价值;融入“一带一路”建设,加快枢纽城市国际化步伐。

关键词:供应链;枢纽经济;枢纽城市;创新发展

中图分类号:F279.33文献标识码:A文章编号:1007-8266(2020)11-0044-13

一、引言

中共“十九大”报告要求构建现代化经济体系,在现代供应链等领域培育新增长点、形成新动能,加强物流等基础设施网络建设,形成以枢纽城市为中心、以城市群为主体的大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局。

供应链通过资源整合和流程优化,促进产业跨界协同发展、降本增效、供需精准匹配、产业转型升级。伴随信息技术发展,目前已进入与互联网、物联网深度融合的智慧供应链新阶段,加快供应链创新与应用是推进供给侧结构性改革的重要抓手。2015年,商务部等10部委在全国布局规划37个国家级、66个区域级和若干地区级流通节点城市;2017年,商务部和财政部确定17个供应链体系建设首批试点城市,国务院办公厅印发《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》,提出“构建全球供应链”等六项任务,形成覆盖我国重点产业的智慧供应链体系;2018年,商务部等8部委又确定55个供应链创新与应用试点城市,国家发展和改革委员会、交通运输部贯彻落实国务院常务会议关于发展“通道+枢纽+网络”的现代物流体系的决定,印发《国家物流枢纽布局和建设规划》,提出在2025年规划建设150个国家物流枢纽,2035年基本建成与现代化经济体系相适应的国家物流枢纽网络。

二、文献综述

国内外学术界围绕供应链枢纽与城市创新发展模式等问题进行了相关研究。

(一)供应链与供应链战略研究

国家标准《物流术语》将供应链(Supply Chain)定义为生产及流通过程中,为了将产品或服务交付给最终用户,由上游与下游企业共同建立的需求链状网,而供应链管理(Supply Chain Manage? ment)则是对供应链涉及的全部活动进行计划、组织、协调与控制[ 1 ]。英国著名供应链专家马丁·克里斯托弗(Martin. Christopher)[ 2 ]曾说市场上只有供应链而没有企业,21世纪的竞争不是企业和企业之间的竞争,而是供应链和供应链之间的竞争;丁俊发[ 3 ]阐述了推进和优化供应链管理的重要性和必要性,把供应链战略区分为国家、产业、城市与企业等四个层面的战略,其中国家供应链战略是根本,同时提出了“供应链+”的概念,认为“供应链+”作为“互联网+”的一只翅膀,两者将共同推动当前的改革与发展。蔡进[ 4 ]认为供应链是一个企业微观层面的概念,但当一个国家强大到要走向全球化发展时,供应链就会上升为国家战略,而支撑“一带一路”全球化倡议有序推进的国家供应链,应当是一个包容开放、高效有序、共享共赢、安全可持续的供应链体系。魏际刚、刘伟华[ 5 ]研究指出,美、欧、日等发达经济体高度重视全球供应链安全,防范各类风险对关键产业、产品和基础设施的影响,构建供应链风险应对机制与弹性供应链,通过创新、绿色化等手段提高供应链智能化与可持续水平,提升产业竞争力,并分析了美国、英国、德国和日本等主要发达经济体的供应链战略动向。魏际刚认为我国首次就供应链创新发展出台纲领性指导文件,向全社会发出一个明确而强烈的信息,中国产业发展进入“供应链+”的新阶段,各产业要全面迎接“供应链+”时代的到来,如:“供应链+制造”“供应链+服务”“供应链+物流”“供应链+金融”“供应链+技术”等[ 6 ]。

(二)产城一体化城市协同创新研究

汪鸣[ 7 ]认为物流产业既是派生性需求,又具有供应链服务引领产业转型升级的双重特性,以自身服务创新和供应链能力提升为目标,通过国际供应链服务体系重构等途径来实施产业转型升级。兰健[ 8 ]认为供应链是产业间的纽带、城市间和国家间的桥梁、“未来城市”建设的战略资源,发展供应链形成新型“城市群”,推进数字城市与物理城市同步规划,实现供应链与城市环境空间和谐发展,城市、地区、国家之间的互联互通与战略协同。崔俊富等[ 9 ]对比分析了深圳、苏州和大连等城市发展模式,认为具有创新、创业和创优“三创精神”的“苏州模式”值得借鉴。曹允春等[ 10 ]用系统论分析临空经济区人工智能识别(AIC)系统结构,基于史基浦临空经济区探讨“港—产—城”一体化发展的系统演化结构效应和演进路径。郑海涛等[ 11 ]认为随着城市化进程和轨道交通发展,综合客运枢纽城市开发模式从传统商业开发、以公共交通为导向开发(TOD)和“轨道+物业”模式向站城融合模式发展。

(三)流通节点城市差异化递进演化研究

李芏巍[ 12 ]认为国家物流枢纽城市是最有效率的链式服务体系,其本质是体现物流枢纽经济价值增值效应,将是未来财富聚集点。肖耿[ 13 ]认为香港要发挥好“超级联系人”作用,与具备金融、科技、产业等功能的粤港澳大湾区其他城市融合发展,发挥互补协同效应,打造最有竞争力的世界级城市群。刘珂等[ 14 ]认为济南、青岛发挥核心枢纽城市作用,联动各局部城市和地区,以城市活力协同经济发展活力,完善城市体系规划,实现基于枢纽经济的区域经济发展模式。叶道均等[ 15 ]分析了城市交通枢纽与交通枢纽城市的发展特征,探讨武汉建设全国首个综合交通枢纽试点城市的发展思路。王谢勇等[ 16 ]建议大连借力中蒙俄经济走廊节点城市、海上丝绸之路战略支点和东北亚地区海铁联运交汇点及出海口的区位交通塑造区域竞争新优势,成为“21世纪海上丝绸之路”的中坚力量。戴东生[ 17 ]认为宁波发挥作为42个国家级综合交通枢纽城市、21个全国性物流节点和长三角区域3个物流中心城市之一的优势,建设港口经济圈和跨境供应链物流服务中心,打造“一带一路”海陆联运枢纽。

(四)供应链枢纽城市发展路径研究

枢纽是以产业集群为基础的;供应链相关企业以类似生态联系的方式组成集群,并借助聚集产业的供应链关系与外界联络;不同集群之间以不同强度的正式、非正式方式产生网络联接,从而使更为丰富和复杂的知识流网络、供应链网络在更广域的城市范围交汇;伴随着城市不断地聚集和扩散资源要素产业,供应链网络和节点应运而生[ 18 ]。高传华[ 19 ]认为交通枢纽城市通过集散要素资源、发展枢纽偏好型产业,可以发展成枢纽城市。孙燕等[ 20 ]指出构建供应链枢纽城市是物流界提出的前沿新观点、新理念,城市将从重要物流节点向供应链节点城市、供应链枢纽城市和国际供应链枢纽城市迈进,这对物流业和城市发展带来重要影响。张小英[ 21 ]阐述了全球供应链体系内涵特征和发展趋势,分析广州打造全球供应链体系枢纽城市的发展路径。李作聚[ 22 ]认为北京创建国际商贸中心城市和世界城市,应建设物流服务水平一流、具有国际资源配置和国际商务服务功能的国际性物流枢纽城市、多式联运中心和供应链管理中心。

综上所述,目前学术界对供应链、城市发展定位、模式与路径的研究较多,但较少从供应链视角进行探讨,如何响应“一带一路”倡议,建设供应链节点城市和供应链枢纽城市的思考就更少。鉴于此,本文从供应链枢纽经济视角,基于我国国情和四川省实际探讨各层级供应链节点城市创新发展模式与路径,为供应链枢纽城市和国际供应链枢纽城市的规划建设提供参考。

三、发达国家城市创新发展的经验启示

(一)创新型城市建设模式

世界各国创新型城市的建设主要从科技、文化、工业以及服务等方面着力,形成了科技创新型、文化创新型、工业创新型和服务创新型等发展模式。科技创新型城市一般依托一流的大学和研究机构,具有较强的创新能力与科技产业优势,成为推动全球科技进步的动力源,如美国硅谷、印度班加罗尔等;文化创新型城市偏重于文化产业发展,依靠文化的魅力吸引大众,通常为一国的首都,如法国巴黎、英国伦敦等;工业创新型城市发展的重点是以工业创新为核心,依托大都市周边扎实的工业基础、人才和技术等优势大力推进技术创新,如韩国大田等;服务创新型城市通过创新服务发展第三产业,社会综合服务能力较强,政府服务水平和社会福利水平较高,如美国纽约、日本東京等。

创新型城市建设发展主要依靠政府与市场两种力量,形成市场主导型(主要依靠自下而上的力量,发达工业化国家通常采用此模式)和政府主导型(主要依靠自上而下的力量,发展中国家大多采用此模式)。实际上,创新型城市并非按单一类型发展,往往是几种模式交替进行,混合型模式较多。创新型城市建设除了需要一个良好的市场环境、利用市场机制推动创新要素向城市聚集外,更需要得到政府的大力支持,完善城市公共设施,并以某个方面为突破口,重点发展,从而凸显其城市的特点。

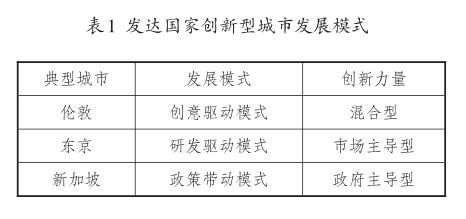

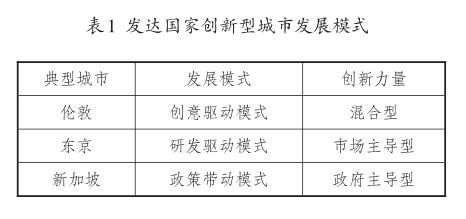

纵观发达国家创新型城市建设历程,形成了创意驱动型、研发驱动型和政策带动型等发展模式,本文选取伦敦、东京、新加坡(如表1所示)进行创新型城市发展模式比较研究。

1.伦敦——创意驱动模式。伦敦被称为“欧洲创意中心”,充分利用名校云集、知识资源丰富的优势,成立“创新模范联合会”,搭建产学研合作网络;支持文化产业和中小企业发展,成立“伦敦创新中心”,建立“知识码头”;设立市长基金,支持和加强新技能新知识的普及培训。

2.东京——研发驱动模式。对高新技术企业采取多种减免税收政策以及信贷支持;积极培育政产学研用一体化的科技创新体;重视中小加工企业的作用;促进研究交流,增加外国研究人员比例。

3.新加坡——政策带动模式。在政策上侧重于外部资源的引进:一方面支持科技产业发展,对新兴工业和服务业给予5~10年税收优惠;另一方面完善金融市场,政府直接参与创业融资,设立专门投资民间资本不愿意投资的种子基金。

(二)供应链枢纽城市发展模式

从创新型城市发展建设的经验来看,单一要素无法构成创新型城市体系,应从科技创新、制度创新、政策创新、管理创新和文化创新等多方面积极探索。随着时间推移,城市发展规模逐渐达到峰值,必须创新发展,挖掘新的动力源。当今世界迈入互联网与供应链时代,国际分工日益深化,城市之间的竞合主线逐渐演变为供应链与供应链之间的竞争与合作。产业集群是优化资源配置、提升城市核心竞争力的有效方式之一,基于供应链枢纽经济视角寻找城市创新动力源则是全球供应链环境下创新产业聚集模式的新途径。

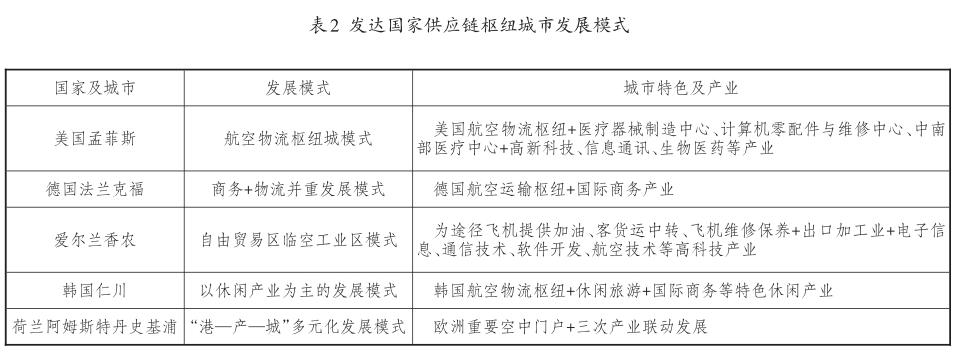

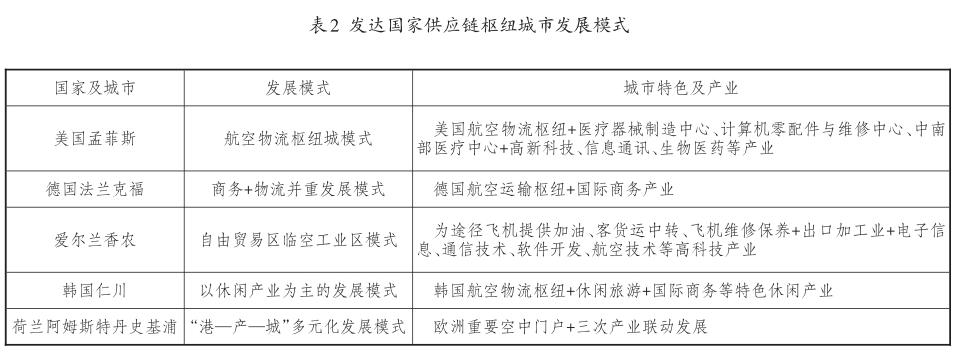

发达国家高度重视培育产业链、发展供应链、提升价值链,在全球范围内配置资源,将供应链战略上升为国家战略,建设国家供应链枢纽,而国家供应链战略的主要抓手之一就是推进供应链节点城市的创新发展。从发达国家打造全球供应链枢纽城市的成功实践来看,通过供应链枢纽建设可以快速、高效聚集各类资源要素,集链、补链、延链、强链,实现产业链的集群协同发展,如表2所示。

1.美国孟菲斯发展模式。此模式是航空物流枢纽建设为城市带来巨变的成功范例。20世纪80年代,孟菲斯还是田纳西州的农业小镇,因建设国际机场发展成为重要的“美国枢纽”。孟菲斯国际机场是当今航空物流规模最大、服务设施最齐全、货运效率最高的全球最大货运空港,拥有近100条航线,1992—2010年货邮吞吐量连续18年居世界第一位,转运量占国内业务94%左右。孟菲斯的成功主要得益于政府支持,而联邦快递和联合包裹(UPS)总部入驻对临空经济区的繁荣发展起到了关键作用。

2.德国法兰克福发展模式。此模式属于商务和物流并重发展模式。法兰克福拥有德国最大航空站和铁路枢纽,是欧洲重要的中转和贸易中心。机场既发展航空运输,又大力发展国际商务,现有航空公司129家,航线拓展到112个国家和地区;物流中心占地1.18平方公里,商务办公用地占地1.1平方公里,物流和商务竞相发展。

3.爱尔兰香农发展模式。此模式属于自由贸易区临空工业区模式。香农国际航空港自由贸易区是欧美和中东航线的重要枢纽,是跨越大西洋航线必经之路。发挥优势,发展航空配套服务,为途径飞机提供加油、客货运中转、飞机维修保养等服务,逐步发展出口加工业。伴随产业升级,建设高新技术产业园,发展电子信息、通信技术、软件开发、航空技术等产业,并规划建设国家航空研究中心。

4.韩国仁川发展模式。此模式属于以休闲产业为主的发展模式。仁川国际机场坐落在海滨度假城市仁川西部的永宗岛上,距离首尔市52公里,离海岸线15公里,是集物流、运输和贸易于一体的国际物流枢纽,是世界上最繁忙的国际机场。借助其滨海“绿色机场”舒适优美的环境和巨大的旅客吞吐量,修建航天、梦幻、时装等不同的主题公园,发展旅游休闲、文教、国际商务、生活居住等休闲产业。

5.荷兰史基浦发展模式。此模式属于“港—产—城”多元化发展模式。史基浦国际机场位于阿姆斯特丹市,是欧洲重要空中门户,拥有100多条航线和200多个目的地。采取多元化综合发展模式,将枢纽港战略升级为智慧港战略,最大特色为一、二、三产业联动发展,航站楼附近设立世贸中心,500多家公司总部、旅行社、航空公司入驻,规划建设物流园区,以及商務运营、产品设计、技术研发、信息与人才共享、企业合作等横向关联度极高的园区,同时还保留农地,种植名贵花卉以供出口。

综上分析,创新城市发展需要统筹考虑城市发展的方向、目标、战略、速度、实现路径及相关政策支撑,既要结合市情,更需要考虑未来城市的发展趋势。城市创新主要从资源要素的配比与经济结构的角度着眼,研究要素资源如何在一定范围内形成集聚效应、规模效应和累积循环效应,人口、资源、产业、空间和金融如何在一定时期内得到有效集聚。城市创新要以实现城市转型升级为目标,以战略为势、创新为魂、金融为器、产业体系为本、系统规划为纲,进行理论创新、制度创新、机制创新、技术创新、管理创新,为城市发展提供新的动力源泉。

四、供应链枢纽城市创新发展运行机理

(一)供应链与枢纽经济理论探析

1.供应链与供应链管理

20世纪60年代前,企业通过经济批量、安全库存、订货点来保证生产稳定,之后逐步采用物料需求计划、制造资源计划,使企业内部资源利用提高到新的层次。20世纪80~90年代,伴随着信息技术的更新和经济全球化发展,企业竞争核心转向快速响应用户需求,于是,单依靠企业内部资源是不够的,必须借助企业外部其他社会资源,现代组织发展模式由关注内部“纵向一体化”向关注外部“横向一体化”发展方向转变,供应链管理应运而生。

供应链是围绕核心企业进行的从制造商、分销商、零售商直到最终用户连成一个整体的功能网链结构,是“多流”合一的集成控制体系,不仅是一条供应商到用户的物流链、信息链、资金链,更是一条价值增值链。通过供应链把供应商、生产商、分销商、零售商紧密联结起来,进行协调、优化和管理,使企业间形成良好的关系,使产品、信息的流通渠道最优,消费者需求信息迅速反馈,生产商对产品的增减、优化、提质做出合理判断,以保证供需平衡(如图1所示)。

供应链管理是以客户需求为导向,以提高质量和效率为目标,以整合资源为手段,实现产品设计、采购、生产、销售、服务等全过程高效协同的组织形态。供应链运行主要有两种模式:一种模式以“市场需求”为动力,拉动整个链条的库存、采购,以需定供,实现“零库存”、低成本、高收益,即“拉式”模式——由需求拉动生产,实现市场快速反应、数据迅速交换、要素集成度高、缓冲库存量小;另一种模式是以“企业计划”为核心,带动采购、市场的需求供给,形成高库存高成本,即“推式”模式——通过预测生产推动需求,存在市场反应速度较慢,创新市场要素集成度低、需求变化快、缓冲库存量大等问题。当今,以“客户需求”为中心的供应链运作模式已成为主流,组织创新的动力源泉要么是更多地从“拉式”运作模式中受益,要么是采用“推”与“拉”结合方式获得新的创新源泉。

从供应链与供应链管理维度研究城市发展模式创新问题,发现当供应链上节点企业发展需要延伸到城市和国家全球发展层面时,就要求通过供应链渠道去创造新的价值、新的贸易机会和新的发展空间。实施国家供应链战略需要依托城市这一载体的高效运行和发展模式的不断创新,以需求和市场为导向,以现代信息网络技术和管理为支撑,在更大时空范围内构建供应链体系,实现商流、物流、资金流、信息流等“四流”合一的通畅、高效、安全发展,以促进世界经济的创新、协调、绿色、开放和共享发展。

2.枢纽经济

(1)枢纽经济内涵特征。枢纽经济是“枢纽”和“经济”的有机“合成”。一般认为枢纽经济是利用交通和地理枢纽等的集散功能,吸引、聚集原材料、劳动力、资本、技术和信息等资源要素,发展产业并赢得多种经济辐射的经济模式。枢纽经济是一种处于枢纽地位的“通道经济”和具有枢纽特征的“流通经济”,它突破了服务业范畴,是集服务业、制造业、建筑业互相渗透形成的一种融合性经济,本质上是一种开放型经济,具有资源要素的强聚集性、产业的强扩张性与辐射性,以及全产业链发展模式等特征。

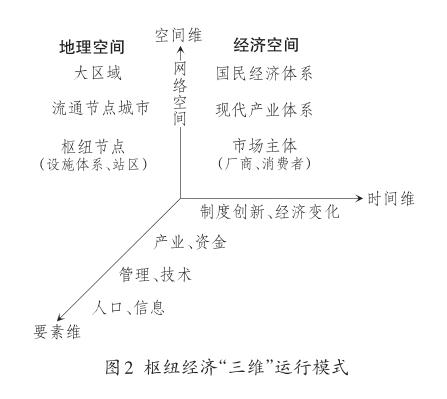

(2)枢纽经济“三维”运行模式。发展枢纽经济可以从时间、空间、要素等三个维度来考量,如图2所示。在时间维度上,枢纽经济是新经济和传统经济发展的现象和形态表述,需从信息技术、制度创新、经济体系的发展变化层面进行时间维解构,来确定不同时间点上枢纽经济发展的主要内容;在空间维度上,枢纽经济是“网络经济+城市经济+站区经济”,一层比一层微观和具体:第一层是枢纽节点,第二层是枢纽节点下多个枢纽设施构成的体系,第三层是在具体的物流体系里发挥关键作用的物流设施即站区;在要素维度上,需考虑要素的流动性,有流动性比较强的要素,也有流动性比较弱的要素,比如说结算、物流分拨等流动性很强,仓储设施就很难具有比较强的流动性。对于强流动性要素、弱流动性要素和非流动性要素,在枢纽节点上如何匹配和聚集是要素维度分析的重点,既有的模型难以精确计算出要素的聚集规模和聚集量,因此,本文运用“集散”思维来研究创新发展模式。

(3)枢纽经济的新贡献。枢纽经济是一种聚流型平台化、网络化经济发展模式,即通过新经济聚集模式实现对传统区域的超越发展。枢纽经济借助交通枢纽、物流枢纽、物流服务平台、金融平台等资源聚集平台,对商流、物流、资金流、信息流、客流等关键要素进行集聚和扩散,以发达的交通网络为基础,让各类资源要素在本地区集散,促进区域经济和产业快速发展壮大。在互联网经济业态不断创新、综合运输和物流枢纽服务组织不断强化的支撑下,以城市为载体的枢纽经济发展正呈现出全新的发展格局。

3.供应链枢纽经济与枢纽城市

(1)供应链枢纽经济新视角。构建供应链枢纽城市是当今物流学界前沿视角的新观点、新理念。供应链枢纽经济是以交通、物流、信息、网络、装备、设施等枢纽平台为载体,强化对经济活动各类要素和信息流动的集聚与辐射,寻求创新驱动发展的一种新经济模式,它依托综合交通运输设施,发挥区域间和国际间重要物流中转、交换、衔接功能,形成相互间紧密协作、合理分工、拥有便捷联系的物流设施群与企业群高端综合体。发展供应链枢纽经济依赖于供应链枢纽城市与枢纽经济的“双重”协同发展:供应链中“产供销”协同、枢纽经济与枢纽城市协同发展,同时,集聚技术、管理、人才、政策、信息、市场等各类要素于一体,运用供应链管理理念,从资源、产业基础、环境营造和模式创新等方面選择产业,进行产业研究,设计交易、金融、营销、信息、供应等相关产业服务体系,培育产品链、产业链和价值链,集聚形成供应链枢纽城市发展的产业集群。

物流枢纽可以激活一座城市。发展供应链枢纽经济主要借力于物流枢纽经济的发展,将物流嵌入相关产业,在城市这个平台上发挥积极作用。在中心城市营造具有区域比较优势的物流枢纽,吸引人口、产业、资金等各类要素聚集,探索供应链比较优势驱动下发展枢纽城市经济的新模式。物流枢纽的建设以价值链、智慧和共生为目标,通过“短链”,实现高效、精准、敏捷的服务;通过人工智能、物联网、大数据和机器人等技术的创新与应用,实现整个物流系统操作的无人化、运营的智能化和决策的智慧化;通过供应链和物流网络去重新规划行业间、物流企业间的合理分工和协同发展,实现降本增效。

发展供应链枢纽经济,有利于畅通枢纽城市与周边城市交通联系与合作,有利于边缘城市转变为前沿阵地,有利于城市发展模式的创新与核心竞争力的提升。

(2)供应链枢纽经济与城市发展“互动”。发展供应链枢纽经济的关键是以城市为载体,以服务为依托,以聚流为目标。人口、产业、资金等各类要素不断向中心城市和城市群高效聚集,这是现代中心城市和城市群发展的基本规律。在经济全球化浪潮推动下,由于供应链技术和互联网、物联网为核心的信息技术的不断创新,中心城市经济聚集和扩散效应形态正发生改变,纽约、伦敦、东京、香港均在这种趋势中获得了发展红利。城市经济发展模式的改变,主要是缘于新经济聚集元素的出现,这种新元素的共同特点是具有“流”的特征,是依托“经济流”形成的集聚现象,包括信息流、资金流、物流、人才流、技术流等,城市通过创优环境主动引流、驻流、分流,为城市带来倍数于传统经济要素供给下的经济增长。在推动枢纽经济发展时,需要搞清楚产业发展的演进关系,按照产业要素聚集、产业链培育和国家产业政策导向,有序推动各类要素在特定节点上有目的、可辐射地集散,形成规模经济发展的新聚集模式。

现代城市通过发展大网络、大平台、大通道、全链条、新模式等路径来发展供应链枢纽经济,系统谋划物流基础设施布局、企业培育、物流信息化和现代物流技术装备应用,构建城市物流枢纽体系,通过区域比较优势来吸引产业要素、资源聚集,走出一条比较优势驱动下经济发展的新模式,吸引更多外向型生产制造、国际商贸物流产业集群发展,参与区域乃至全球供应链分工合作。以“经济流”聚集为目标发展供应链枢纽经济,不仅具有鲜明的现代产业运行基础上的聚集发展特征,更重要的是可以为区域性中心城市培育新的经济增长点,加快新旧动能转换,为打造经济增长极带来新机遇。如阿里巴巴总部入驻杭州市,通过电商流、资金流和信息流,为城市带来新的经济扩张。枢纽城市通过吸引、聚集各类要素,衍生出临空经济产业、临港经济产业等新兴产业类型以及跨境贸易、口岸服务等新型服务功能。现代城市的发展将呈现出“枢纽+先进制造业”“枢纽+现代服务业”“枢纽+科技教育”等形态。

综上,规划建设枢纽城市必须具有良好的区域条件、便捷的综合交通、庞大的市场需求和丰富的原料资源,在政府政策支持下推动区域要素合理流动,形成城市发展保障体系。培育和壮大供应链枢纽经济已成为城市创新发展的动力源和新引擎,也成为后发中心城市加快发展、经济转型升级、实现“弯道超车”的捷径。供应链枢纽城市发挥着“搅拌器”和“放大器”作用,促使资源循环流动,增大流量,形成累积循环效应,实现各类要素价值和价值增值,形成规模经济效应。

(二)供应链枢纽城市发展模式与实施路径

现代物流与供应链的作用越来越重要,已成为城市新的竞争力。相关统计数据显示,实施供应链管理可以使系统总成本降低10%,组织运行效率提高10%。在供应链创新战略驱动下,构建多维供应链服务体系,促进产业链与供应链深度融合,在城市中营造具有区域比较优势的物流供应链服务体系,形成供应链比较优势驱动发展经济的新模式。近年来各国政府高度重视供应链创新与应用,实施创新驱动战略,探索供应链枢纽城市创新发展模式与实施路径。

城市借力供应链枢纽实现创新发展,聚散资源要素,培育产业集群。城市要凸显发展个性、突出城市形象与优势、增强核心竞争力。城市未来发展方向应该在供应链枢纽端发力,供应链枢纽城市建设理念是城市创新发展模式的新途径。传统城市的发展路径一般是城市供给端决定城市需求端,经济全球化的今天,构建“以需定供”的拉式组织成为供应链管理的关键,以客户需求为中心的运作模式成为供应链管理的主流,各类组织创新的动力源更多的是从“拉式”运作模式、或“推”+“拉”结合模式中去获得。

1.供应链枢纽城市创新发展模式构建

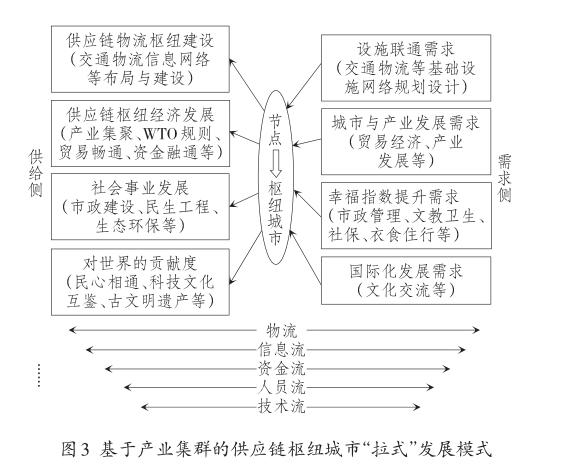

本文从供应链与枢纽经济协同互动维度、以“需产供”一体化视角,构建供应链环境下基于产业集群的供应链枢纽城市创新发展模式,涵盖供应链枢纽基础设施网络、产业经济、社会事业、国际化等方面的建设,如图3所示。

“一带一路”倡议覆盖政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通等“五通”,其中,物流、铁公水、航空、管道、信息、水利及电网等设施网络建设是枢纽城市建设的基础工程。供应链与枢纽经济的协同发展,很大程度上依托于物流设施网络、综合交通运输渠道和物流枢纽功能发挥,实现物流、信息流、资金流、人才流、技术流等要素流动和有效集成,从而激发枢纽城市的经济活力。

枢纽产业主要包括枢纽基础产业、核心产业、关联产业和引致产业,在枢纽经济发展的高级阶段,枢纽产业与枢纽城市深度融合发展;枢纽城市建设既重视枢纽产业功能、生活和生态功能,又重视基础设施、营商环境的建设[ 19 ]。城市的发展离不开主导产业支撑,如何创新产业聚集模式,集链、补链、延链与强链,培育产业集群,实现贸易畅通、资金融通,是供应链枢纽城市创新发展的重要抓手。人民群众对美好生活的追求,国家地区之间交往日益频繁,极大促进区域社会事业发展,提升城市建设与管理水平,推进文教卫生等民生工程和生态环保建设。推动重要流通节点城市向供应链枢纽城市、国际供应链枢纽城市迈进,有利于科技文化交流与互鉴,更好促进民心相通,从而全面提高我国在全球经济治理和供应链体系中的话语权,提升对世界的贡献度。

2.供应链枢纽城市创新发展实施路径

(1)采用供应链“拉式”模式,推进城市供给侧结构性改革。根据城市建设需求侧情况去调整城市运营现有供给侧状态,针对性地进行有效供给投入,以节约资源,降低城市运营成本,最大化发挥资源要素的效用,提高城市运行效率,增强城市综合实力和核心竞争力。

(2)“点”与“轴”互动,发挥枢纽城市增长极作用。从供应链物流角度来讲,重要流通节点或枢纽城市是交通物流网络的中枢或重要节点,是承载枢纽经济运行的关键区域“点”,各类载运工具流沿着交通运输“轴”线有序向该区域“点”交汇。“点—轴”理论和增长极理论认为,“点”与“轴”互动便产生一种综合经济系统,交通运输“轴”线支撑枢纽经济所在区域“点”——枢纽城市的发展。枢纽城市是本地区的经济中心,既通过“极化”效应集聚资源要素,又发挥“扩散”效应促进腹地经济增长和区域协调发展。

(3)供应链与产业链融合、城镇化和产业化协同推进“港(站)—产—城”一体化发展。供应链枢纽城市发展需要集成技术、贸易、管理、人才、政策、信息、市场等要素,应用供应链理念进行产业研究,构建枢纽城市发展产业体系,形成相关产业服务体系——交易体系、金融体系、营销体系、信息体系等产业集群,形成城市价值链,提升城市的聚集力和辐射面,推动港(站)产城融合发展。实施区域协调发展战略,形成以枢纽城市为中心、以城市群为主体的大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局。

(4)响应“一带一路”倡议,提升城市国际化水平。城市创新发展融入“一带一路”建设,是适应经济全球化的必然选择,也是提升城市核心竞争力的重要抓手和建设国际供应链枢纽城市的有效途径。从城市对世界贡献的角度找寻城市发展的新内涵、新动力,充分挖掘和展示城市的区域性和民族特色,越是民族的就越是世界的。

五、我國流通节点与枢纽城市规划及四川省三级供应链枢纽城市创新实践

(一)我国流通节点、物流与供应链枢纽城市发展规划

在统筹规划流通节点城市的基础上,物流枢纽城市重在硬件基础设施建设,供应链枢纽城市则主要在经营管理上进行提升。未来城市的发展趋势是从区域经济带的流通节点城市上升为物流枢纽城市:建节点——物流基地整合与布局、搭平台——物流与电商平台搭建、联网络——构建甩挂运输标准运力体系、构生态——建设城市物流生态圈,逐步向供应链枢纽城市迈进。供应链枢纽城市不只是以交通为核心的城市概念,还包括交通枢纽、城市枢纽、产业经济枢纽,以及人文交往、资金结算、物流枢纽、供应链枢纽等,并以此为抓手,引领产业转型升级和知识经济提升。

1.规划培育全国流通节点城市。流通节点城市是指经济规模和商品流通量较大,商流、物流、资金流和信息流高度汇集,具有较强集聚、辐射等功能,在流通网络中处于枢纽地位的城市。科学合理规划并加快培育全国流通节点城市,有利于完善流通节点城市网络布局和现代市场体系,逐步健全全国骨干流通网络,促进国民经济运行效率和质量提升。

为了更好服务“一带一路”倡议、京津冀协同发展、长江经济带建设战略部署,2015年5月,商务部等10部门联合印发《全国流通节点城市布局规划(2015—2020年)》,将全国流通节点城市划分为国家级、区域级和地区级等三个层级,确定了“三纵五横”全国骨干流通大通道体系,以及成都等37个国家级和宜宾等66个区域级流通节点城市,并由各省市区自主确定地区级流通节点城市。

2.推进供应链枢纽城市建设。基于国家骨干流通网络中流通节点城市的功能作用,统筹规划在新一轮发展中重要流通节点城市创新发展的方向与路径。

为贯彻《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,以及中央经济工作会议关于推进供给侧结构性改革、供应链物流链创新与应用的精神,提高流通标准化、信息化、集约化水平,2017年8月商务部、财政部发布《关于开展供应链体系建设工作的通知》,决定在成都等17个首批试点城市开展供应链体系建设。2018年10月商务部等8部门下发《关于公布全国供应链创新与应用试点城市和试点企业名单的通知》,确定成都等55个供应链创新与应用试点城市和266个试点企业。

为推动现代物流基础设施网络化建设,国务院常务会议研究决定多措并举发展“通道+枢纽+网络”的现代物流体系。2018年12月国家发展和改革委员会、交通运输部印发《国家物流枢纽布局和建设规划》,指出要加强系统规划,根据区域经济总量、基础设施联通度、产业空间结构和人口分布等情况,适应国家重大战略实施、产业结构优化升级和区域经济发展之需,依据“十纵十横”交通运输通道和国内物流大通道的格局,选择127个具备一定基础条件的城市作为国家物流枢纽城市,规划建设遂宁等212个国家物流枢纽布局承载城市。

(二)四川省三个层级供应链枢纽城市创新实践

未来城市发展的新方向就是通过供应链与产业链的融合、城镇化和产业化互动来实现模式创新。国内外发达地区以枢纽经济为抓手,创新城市发展模式,为四川省发展枢纽城市提供了有益的借鉴。近年来,四川省加快建设枢纽网络体系,着力提升省会城市成都的国际影响力,增强区域级和地区级流通节点城市的竞争力,发展成为内陆枢纽经济崛起的代表。

当前,成渝地区双城经济圈建设已正式上升为国家战略,基于上述国家布局规划,根据四川省中心城市群分类,本文选取成都、宜宾、遂宁分别作为四川省国家级、区域级和地区级等三个层级代表城市进行实证研究,为打造“中国经济第四极”——成渝地区双城经济圈中城市创新发展提供参考建议,如表3所示。

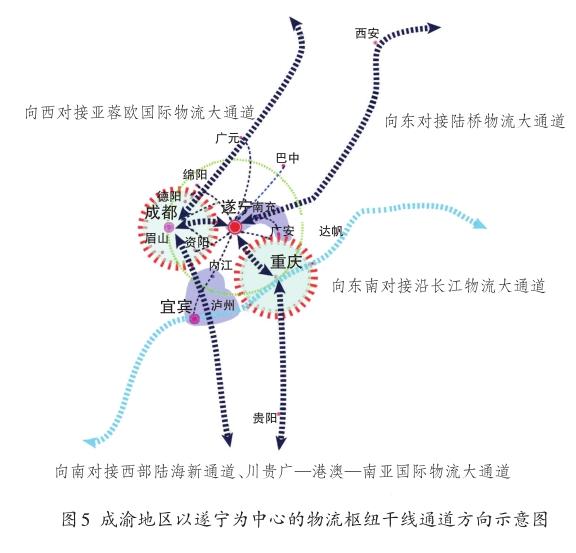

“成渝之心”遂宁周边150公里到200公里范围内,覆盖成都平原经济区、川东北经济区、川南经济区,以及渝西、渝北的大片地区,构成了区域性互通互联网络体系,形成强大物流市场支撑,如图4所示。

根据统计数据测算,150公里范围内成都、德阳、绵阳等9个主要城市,集聚人口7 479万人,2019年实现GDP5.3万亿元、第二产业增加值超2万亿元、社会消费品零售总额超2万亿元;200公里范围内的15个城市则集聚人口9 835万人,2019年实现GDP6.28万亿元、第二产业增加值2.37万亿元、社会消费品零售总额2.40万亿元,分别占当年全国比重为6.34%、7.03%、6.1%和6.28%。从发展水平看,除成都、重庆等城市外,大部分地区人均GDP处于4 000~6 000美元区间内,工业化、城镇化等进入快速发展期,城市消费从生存型消费向发展型消费转型升级,未来对于大宗物资原材料、工业制品、耐用型消费品和发展型消费品等的需求潜力巨大。合理辐射区域内完善的通道网络体系、庞大的人口规模与经济体量,为枢纽功能的发挥提供了深厚的发展底蕴和长远的发展空间,如表4所示。

1.成都市——国家供应链体系首批试点建设城市。成都是实施“蓉欧+”战略,开行“蓉欧班列”连接“陆上丝绸之路”的西部首位城市,作为全国供应链创新与应用试点城市,实施六大类创新应用,重点支持供应链平台建设、供应链物流和金融发展,通过供应链模式创新来形成“成都模式”。成都持续提升门户枢纽地位,加快建设成都天府国际机场,推进“两场一体”运营,打造全球航空枢纽、洲际航空中转中心和货运中心,以“一区两片”模式共建天府国际空港航空经济试验区,加快成都铁路枢纽建设,推动建设成都国际铁路经济开发区和“一带一路”国际信息港,创建泛欧泛亚重要供应链枢纽城市;强力推进城市基础设施互联互通,加快成都、德阳、眉山、资阳同城化发展,打造现代化成都都市圈;加快建设践行新发展理念的公园城市示范区和天府新区、东部新区、中国西部(成都)科学城(“两区一城”),积极打造“做强极核和主干功能+公园城市”的国家级供应链枢纽城市模式。目前,成都城市发展的需求侧与供给侧结构基本平衡,正在构建支撑高质量发展的现代产业体系和创新体系,提升城市管理和服务水平,降低城市运营总成本,提升国际高端要素运筹能力,向世界级城市群迈进。

2.“长江第一城”宜宾市——区域级流通节点城市。宜宾是四川省唯一可利用长江、岷江、金沙江综合水运优势的城市,发挥着南向出海通道的重要功能,是四川连接“海上丝绸之路”的重要节点城市,已经建成“一绕九射”公路交通网络,打造通江达海水陆交通枢纽中心城市具有比较优势。宜宾正积极融入成渝地区双城经济圈建设,促进产业转型升级,建设国家创新型现代产业发展示范区;加快大学城、科技城“双城”和国家产教融合示范市的建设进程;加强与重庆沿江协同发展,打造南向开放高地、产业和人口优势承载地,向“成渝地区经济副中心+承接极核功能疏解和产业外溢”的区域级供应链枢纽城市迈进。宜宾未来城市创新发展的主要抓手是进行城市供给侧结构性改革,系统优化川南城市群产业布局的空间结构,带动川南经济区一体化发展,支撑成渝地区双城经济圈“南翼跨域”。

3.“成渝之心”遂宁市——地区级流通节点城市。遂宁地处成渝地区双城经济圈地理中心和西部陆海新通道主通道延伸线,既是成渝城市能量区域辐射的衔接与接续要冲,又是川中地区城际物流分拨的重要支点之一,还是成渝地区双城经济圈与中原方向经济能量辐射与交换通道的关键节点,如图5所示。

遂宁按照“联动双核、拓展东南”的发展思路,以推动“遂潼一体化”为重点,打造川渝毗邻地区一体化发展先行区;构建具有公共服务属性的规模化、网络化、集约化“通道+枢纽+网络”现代物流服务体系,建设陆港型国家物流枢纽布局承载城市;创新供应链环节集成和服务集成,以为成渝产业体系提供集成性服务和配套支持为方向,吸引制造、商贸等产业落地成渝间地理中心位置进行布局和发展,努力构建“聯动成渝重要门户枢纽+成渝发展主轴经济强市+以遂宁枢纽为动力策源地的绿色产业配套布局”的地区级供应链枢纽城市,加速川渝两地与中部经济区以及自身之间在资源、市场、消费、产业等方面全方位的交流与融合,成为支持成渝地区双城经济圈特别是川东北后发地区“中部崛起”,推进我国区域经济协同、均衡发展的重要战略支撑节点。

六、结论与建议

各层级枢纽城市发展面临诸多问题,比如城市服务不完善、功能发挥不充分,运营成本高;供需匹配不精准,城市供给侧存在服务功能不完善等不适应枢纽城市发展的问题,城市需求侧的潜力没有得到有效挖掘,直接影响到枢纽经济的形成和供应链枢纽功能的有效发挥;区域级和地区级城市区位交通优势未能得到充分发挥,运输枢纽能力尚待提升,对外开放服务和创新意识不强,投资的软环境亟须改善,利用外援性要素进行城市建设的动力不足,较少利用国际资源补给城市发展;国家级城市还需加快世界级城市建设步伐,增强城市国际竞争力等。

聚集经济发展的资源要素,形成要素的匹配模式和提高资源的产出率是城市发展建设需要解决的重点问题。通过相关体制机制改革,提升中心城市和城市群的综合承载能力,提高对人口、产业和资金的吸纳能力,促进各类要素合理流动以及向中心城市和城市群的高效聚集。城市发展一般先从基础设施建设入手,然后培育和发展产业经济,通过动态调整,实现城市供给侧与需求侧的精准匹配。城市经济发展需要产业支撑,运用供应链思维,依托地理区位交通和资源禀赋选择培育产业、构建产品链、产业链和价值链,促进产业与枢纽城市深度融合发展。

基于此,本文对创新发展各层级供应链枢纽城市提出如下对策与建议。

(一)运用供应链与供应链管理思维,提高城市运行效率

供应链不同环节之间常常存在利益冲突,需要科学管理链中“成员”,实现有效协同运作;重视在设计、供应、生产、营销、物流等领域的各种活动的集成运营。推进交通物流,畅通枢纽衔接,搭建综合创新平台;推进“港(站)—产—城”一体化发展,促进产业与城市深度融合,优化资源配置,发展集群经济,有效集成城市供应商、制造商与零售商为城市提供“服务产品”,从而提高城市运行效率,降低城市运营成本。

(二)需求侧与供给侧两端发力,提升城市供应链总价值

城市发展需要搭建枢纽经济创新平台,运用供应链枢纽经济理念重构城市发展规划,采取供应链“推”与“拉”结合策略,通过信息网络、组织网络等来实现城市供需有效对接,推动城市物流、信息流、资金流等合理流动。一方面,推进供给侧结构性改革,在供给侧选择枢纽经济发展需要的产业,“以需定供”,发展符合国家产业政策导向和市场需求潜力大的产业,聚集形成产业集群,如将物流供应链服务作为生产性服务业的增量重点培育,与先进制造业、传统产业转型升级协同发展,共享城市交易、金融和信息;物流园区从服务载体升级为高端物流服务平台,发展外包高端物流,拉动经济需求,提高有效供给能力,完善供应链枢纽型经济体系。另一方面,物流需求侧能有效拉动城市供给,物流枢纽建设可以促使城市供给侧结构调整,丰富需求侧内涵,提升城市的运营水平。

(三)融入“一带一路”建设,加快枢纽城市国际化步伐

枢纽城市建设既重视基础设施建设,又关注枢纽功能发挥。响应“一带一路”倡议,主动融入互联互通大通道建设,加快物流供应链体系建设,构建跨国采购与物流平台,创新商业模式,加强国际经贸合作,保障国际货运畅通。经济全球化背景下,跨国企业已成为城市国际竞争力最重要因素之一,城市要培育更多对接国家供应链的企业,引导其嵌入“产供销”系统,构建极具特色的供应链体系,提供差异化服务,延伸产品链、产业链和价值链。通过强化高质量物流服务供给,设施装备与规模企业“双重”高度集聚能量的释放,实现产业转型升级,跨上价值链中高端,由内向外扩展,助力枢纽经济提质增效,支撑枢纽城市国际化。

综上所述,针对国家级城市发展需求侧与供给侧基本平衡的特点,应该更多采用“拉式”理念进行城市精细化建设,构建现代产业体系和创新体系,提高城市运行效率,增强国际高端要素运筹能力,向世界级城市群迈进;区域级城市发展历史悠久,供给侧规模要素庞大,但难以满足新时代城市需求侧要求,应加快进行供给侧结构性改革;地区级城市融入供应链枢纽城市的新要素较多,城市发展较快,但提升城市发展质量的动力不足,需大力挖掘需求侧的潜力,加强城市内在动力策源地的产业布局。总之,运用供应链与供应链管理思维,完善物流供应链体系,构建系列产业服务体系创新平台,聚集城市建设资源要素,强力助推供应链枢纽城市的创新发展。

参考文献:

[1]全国物流标准化技术委员会.国家标准《物流术语》GB/T 18354—2006[S/OL].[2020-08-05].http://zizhan.mot.gov.cn/zhuantizhuanlan/gonglujiaotong/shoufeigongluzmk/zhengcefa gui/201508/t20150814_1863913.html.

[2]马丁·克里斯托弗.物流与供应链管理:降低成本与改善服务的战略[M].2版.北京:电子工业出版社,2003:1.

[3]丁俊发.世界因供应链而变[J].经济界,2015(4):3-5.

[4]蔡进.“一带一路”与国家供应链发展战略[J].中国流通经济,2016(1):25-30.

[5]魏际刚,刘伟华.发达经济体供应链战略动向及启示[N].中国经济时报,2020-04-20(A04).

[6]王丽娟.中国产业发展迎來“供应链+”时代[N].中国经济时报,2017-10-23(A05).

[7]汪鸣.我国物流产业转型发展路径研判[J].北京交通大学学报(社会科学版),2019(3):9-15.

[8]兰健.发展现代供应链形成经济新动能[J].浙江经济,2019(9):28-30.

[9]崔俊富,陳金伟,邹一南.中国几个城市发展模式的比较研究[J].中共南京市委党校学报,2016(5):51-56.

[10]曹允春,何仕奇,赵冰.临空经济区“港—产—城”一体化发展研究[J].区域经济评论,2016(4):56-64.

[11]郑海涛,李田生,李航,张帆,陈昕梅.综合客运枢纽城市功能开发模式借鉴[J].综合运输,2018(10):111-117.

[12]李芏巍.国家物流枢纽将会是未来财富聚集点[J].大陆桥视野,2019(2):62-65.

[13]肖耿.香港在粤港澳大湾区建设中面临的机遇与挑战[J].金融经济,2018(23):14-16.

[14]刘珂,孔寅,王秋月.山东省基于枢纽经济的城市体系规划与区域经济发展模式研究[J].现代商业,2019(7):70-71.

[15]叶道均,田锋.从城市交通枢纽到交通枢纽城市——对武汉市打造综合交通枢纽试点城市的思考[J].黑龙江交通科技,2018(8):201-203.

[16]王谢勇,柴激扬,孙毅.“一带一路”战略下大连发展策略研究[J].经济研究参考,2015(31):51-56.

[17]戴东生.“一带一路”海陆联运枢纽发展研究——以宁波为例[J].城市观察,2014(6):30-36.

[18]刘筱,王铮.论研发枢纽城市[J].中国软科学,2013(1):93-102.

[19]高传华.提升中国枢纽经济竞争力探讨[J].区域经济评论,2019(4):78-83.

[20]孙燕,李芏巍.基于构建国际供应链枢纽城市的探讨[J].公路交通科技(应用技术版),2018(4):314-316.

[21]张小英.广州建设全球供应链枢纽城市的路径研究[J].城市,2018(1):25-34.

[22]李作聚.国际商贸中心城市建设中的物流业发展研究[J].中国流通经济,2011(8):40-45.

责任编辑:林英泽

Research on Innovative Development Model for Supply Chain Hub Cities

TIAN Hong-ying1and HUANG Yuan-xin2,3

(1.School of Economics and Management,Chengdu Normal University,Chengdu 611130,Sichuan,China;2.Sichuan Vocational and Technical College,Suining 629000,Sichuan,China;3.School of Transportation and Logistics,Southwest Jiaotong University,Chengdu 610031,Sichuan,China)

Abstract:The modern world has entered into an era that is deeply integrated with Internet and Internet of Things. Urban planning and construction are faced with challenges stemming from new technologies,new models and new forms of business. Cultivating and strengthening the supply chain hub economy has become the driving source and new engine for urban innovation and development. Starting with the synergetic interaction between supply chain and hub economy as well as "Demand,Production and Supply" integration dimension,accompanied by the experience of developed countries in planning and building innovative cities and supply chain hub cities,and by in-depth analysis of the operational mechanism of innovation and development of supply chain hub cities,the authors build a supply chain hub city innovation model based on industrial cluster development,including the construction of supply chain hub infrastructure network,industrial economy,social undertakings,internationalization,etc. We can adopt the“pull”model of the supply chain to promote urban supply-side reform,and utilize"dot" and "axis" interaction to facilitate the growth pole effect of hub cities. The collaboration of supply chain,industrial chain,urbanization and industrialization will lead to a boost in the integrated development of "Port (station)–Industry–City";it will actively guide circulation node cities and crucial logistics node cities to move towards becoming supply chain node cities,supply chain hub cities and international supply chain hub cities;and it will improve the urban internationalization level. To promote the innovative development of supply chain hub cities,we should,first,apply the thinking way of supply chain and supply chain management to improve urban operation efficiency;second,we should start from both the demand and supply sides to increase the total value of urban supply chain;and third,we should integrate in the construction of the Belt and Road,and accelerate the internationalization of the hub cities.

Key words:supply chain;hub economy;hub city;innovative development