市域社会治理体系的技术革新和模式探索

2020-11-28周庆飞孙继东李窍盛

周庆飞 孙继东 李窍盛

摘 要:市域社会治理是国家治理的重要组成,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要基础。本文重点研讨如何将新技术应用于市域社会治理领域,分析实践摸索发现的问题,思考新技术带来的治理模式的变革方向,并探索性地给出新时代市域社会治理体系技术架构的思考与建议,重点论述市域社会治理应关注的主要载体和赋能过程,以技术视角整合业务逻辑,提出业务场景的“应用区分法”,形成“应用驱动、中台支撑、多元共治、分级协同”的市域社会治理技术框架。

关键词:市域社会治理;智能化;技术架构;模式探索

中图分类号:D630 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2020)12-0249-04

0 引言

面对日趋复杂的社会形态,提升政府管理效能、畅通社会组织参与渠道、增强社会公众获得感是当前社会发展的重要研究课题。2013年发布的《中共中央关于全面深化改革的若干重大问题的决定》中首次使用“社会治理”的概念,明确要创新社会治理体制,推进国家治理体系和治理能力现代化[1]。党的十九大提出要打造共建共治共享的社会治理格局,提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平,为新时代社会治理的发展指明了方向和目标。在探索中国治理智慧的道路上,“枫桥经验”应运而生,一定程度上回答了如何把问题发现在早期、化解在萌芽、解决在基层。随着社会科技的快速进步和社会主体的多元化发展,新时代“枫桥经验”正从乡村走向城市,从县域走向市域,但其在城市基层社会治理过程中的适应性有待改观[2]。相对于以“县域”为重点的传统社会治理而言,市域层面具有更为完备的社会治理体系,具有解决重大复杂矛盾的调度空间和资源能力。本文主要站在市域管理者的视角,以市域社会治理体系为研究对象,重点研讨新技术所带来的治理结构的革新。

1 市域社会治理现代化的重要意义

一般而言,市域社会治理是指以地级市的行政区域为划分(包括全国所有的副省级市、地级市、自治州等),涵盖市、区(县)、街道(乡镇)三级,依托党委政府、社会组织、企事业单位及公众个人等多元治理主体,创新社会管理方式,对辖区内的人、事、地、物、情和组织等进行综合管理和服务的总过程。市域社会治理是国家治理在市域范围的具体实施,是国家治理的重要基石,具有承上启下的枢纽作用[3],有利于推动关口前移、重心下沉,快速发现和解决问题,是推进社会治理现代化的前沿阵地。

1.1 市域社会治理现代化是保障城市平稳发展的“铁甲衣”

据国家统计局数据显示,截至2019年年末,我国城镇人口占总人口比重(城镇化率)为60.60%,而城市化进程仍在持续,社会结构多样性、利益诉求差异性、社会关系复杂性的特征日益明显,这对创新市域社会治理模式提出了更高的要求。

1.2 市域社会治理现代化是化解城乡复杂问题的“护身符”

“市域”比“县域”治理对象更多、问题更典型,比“省域”更直面一线、更了解基层,“市域”具有地方立法优势和统筹协调优势,能够充分发挥城市辐射带动作用,推进城乡一体化治理进程,让治理成效更多、更公平地惠及城乡居民[4]。

1.3 市域社会治理现代化是推进社会精细管理的“杀手锏”

市域层面的独特优势为技术创新市域社会治理模式提供了可能,可有效消除数据壁垒、打通系统屏障,实现治理要素的深度融合,有利于构建市、区(县)、街道(乡镇)三级技术“指挥链”,串起个性与共性基础治理平台“同心圆”,推动社会治理从粗放型向精细化转变。

2 新技术驱动市域社会治理的探索与变革

科技是第一生产力,党的十九届四中全会明确将“科技支撑”纳入社会治理体系中,要运用现代科技手段推动社会治理体系架构、运行机制和工作流程创新。

2.1 技术驱动市域社会治理模式的初步探索

2.1.1 厦门之探索:科技驱动治理动能转换

厦门在数据聚起来的基础上,推动数据新起来、跑起来、活起来,以数据的生命力提升治理的生命力,推进全市统一的社会治理基础数据库建设,搭建跨地区跨部门数据共享“高速路”;把公安、社保、教育等部门的社会治理服务事项装入一个平台,提供“网購式”服务;推动市域社会治理协同平台建设,为部门提供社会治理大数据分析服务支撑[5]。

2.1.2 威海之实践:六治融合、一网联动

威海提出“六治融合、一网联动”的市域社会治理模式,建设全市统一的网格化治理信息系统,实现基础信息建档、事项流转办理、工作指挥调度、分析研判预警、队伍考核管理等工作全程信息化;建立健全分级管理、联动处置、事务准入等工作机制,推动“大事全网联动、小事一格解决”[6]。

2.1.3 青岛之模式:“智防”为基,“三通”助力

青岛市运用现代科技手段推动社会治理创新,强力推进网上数据融合共享,实施“五位一体”的立体化社会治安防控体系,筑牢“智防”根基;对各级综治中心(即社会治理综合服务中心)建设实行项目化管理,推进城乡社区网格标准化建设,探索建立跨部门的“一张网”治理体系,促进“网络贯通、服务联通、治理融通”的有效实施。

2.2 新技术在市域社会治理体系中的应用思考

近些年的实践经验表明,市域社会治理应充分运用新兴技术破解当下的市域社会治理难题,紧密结合当前的“智慧城市”“城市大脑”和“互联网+”等建设浪潮,发挥物联网、移动互联网、大数据、人工智能和云计算等技术优势,提高社会治理辅助决策能力,推动从依靠直觉与经验决策向依靠大数据决策转变[7],实现市域社会治理体系的精细化和智能化发展,如图1所示。

借助物联网技术,可有效丰富市域社会治理的数据来源,为精细化社会治理提供有力支撑,推动治理模式从被动“堵风险”向主动“查漏洞”转变,如通过智能门锁获取公租房出入信息,通过智能水表发现群租或黑作坊行为,通过烟雾传感探知潜在的火灾风险。结合移动互联网,可打破传统社会治理的空间限制,满足市域多样化治理场景,提升治理主体的参与度,如增强网格员巡场排查的便捷性,提高值班员事件处置的效率,扩大公众参与社会治理的渠道。基于云计算能力,依托大数据技术,构建数据中台,打破数据孤岛,提高数据探测、归集、分析和应用的能力,可实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同治理;通过人工智能技术,可深度掌握和剖析个体存在、群体运动和社会运行的诸多特征,及时发现并化解社会矛盾,以保持坚实的社会稳定基础和较强的不稳定因素预警能力,再造符合市域特点的社会治理流程,进一步提升市域社会治理水平。

3 新時代市域社会治理体系技术架构的研究与建议

以《社会治安综合治理基础数据规范》(GB/T 31000-2015)和《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》(GB/T 33200-2016)等国家标准为基础,结合中央政法委制定的《全国市域社会治理现代化试点工作指引》(简称“工作指引”),本文对新技术驱动下的市域社会治理体系建设模式进行了探讨,充分考虑市域治理对象的多元化和城乡问题的多样性,对部分重点“治理载体”进行了剖析,对《工作指引》提出的“规定动作”和“自选动作”展开了尝试和探索,进一步理顺市、区(县)、街道(乡镇)三级运行机制,建立可量化、可操作、可考评的指标体系,市级统筹协调、区县组织实施、镇街强基固本,形成“应用驱动,中台支撑,多元共治、分级协同”的市域社会治理技术框架,如图2所示。

大数据、人工智能等新兴技术在市域社会治理体系中的应用,实质是对各治理主体“赋能”的过程[8],而政府、组织和个人等则是赋能的具体对象,行政部门、综治中心、社区村庄、综合网格、社会公众和各类传感器等则是实现的主要载体。以社会治理要素和治理需求为着力点,构建数据和业务“双中台”,支撑综合管理、事件管控、指挥调度、预警研判和效能指标等相关应用按需定制、分级部署,可有效提升市域的协同化治理水平。

3.1 丰富社会治理“载体”,提升接入能力

3.1.1 做强社会治理综合服务中心

综治中心是推进市域社会治理现代化的关键枢纽,承担着汇聚情报信息、应对重大风险、协同多方力量的重要使命。综治中心既要抓实体机制“硬实力”,也要抓科技力量“软实力”,市级、区县和街道(乡镇)应设立综治中心实体,以新技术实现综治中心信息化动能转换,提高识别隐患、维护稳定和服务群众的能力水平。

3.1.2 做实多元共存的社区管理

社区是社会运行的末梢载体,要结合服务供给、矛盾化解、安全防范、应急处置等各项工作不同要求,制定基层社会治理标准体系,完善社区信息化基础设施,使社区治理过程有据可依、有具可使。基层社区社会治理的重点在于如何重新调整治理单元,整合组织资源,促进多元复合主体在社区情境中的互动以及参与社区公共事务,以使其能够回应社区需求、协调不同主体利益[9]。

3.1.3 做深“尖兵式”网格化治理

网格化治理是对政府行政体系的流程再造,目前还处于实践磨合期,以事件为管理内容,以处置单位为责任人,建设易学易用、上通下达的网格化治理工具,实现基层信息的互通整合,建立监督、考核和激励运转机制,提高社区问题处理的速度和效率,以应对目前存在的网格员技能不足、工作多头管理、考核不清晰等问题,实现市区联动、资源共享的一种城市管理新模式。

3.1.4 做通公众“参治议事”的渠道

人民群众是市域社会治理的根本所在,要完善公众参与基层社会治理的制度化渠道,通过信息化手段建立公共服务评价系统,健全举报奖励、公益反哺、以奖代补等激励机制,实现政府和公众的双向赋权,增强社会公众的归属感和获得感。

3.2 构建数据业务“双中台”,强化平台支撑

中台是能力的枢纽和对能力的共享,近年来的应用实践展示了其对技术平台重构具有强大的驱动力。分析市域社会治理应用场景,构建市域社会治理的数据中台和业务中台,是新型市域社会治理技术框架的重要选择,基于中台的成熟组件库和丰富数据库等资源能力,可快速搭建社会治理业务应用,为市、区(县)、街道(乡镇)、网格、社区等多级业务场景提供平台式支撑,实现数据纵向联通、业务横向拓展。

3.2.1 “数据中台”打造市域社会治理数据资源“服务中心”

数据已成为新时代的重要生产要素,数据汇聚的质量和使用的效率也成为影响社会治理成果的关键因素[5]。而当前所面临的基层数据分散、系统数据割裂、数据“只上不下”、数据融合不足、数据标准缺乏、管理规范不一等问题,严重制约了市域社会治理现代化的进程。经过研究和实践,数据中台在一定程度上可以较好地应对此类问题,其是集数据交换、数据融合、数据治理、模型构建和数据共享于一体的综合性数据服务中心,主要分为数据基础建设和数据服务建设两大部分,在社会治理大数据体系中具有承上启下的角色,提供面向数据应用支撑的底座能力,能够支撑数据预测分析、跨领域分析、主动分析、实时分析、多元化结构化数据分析,与业务中台配合形成协同效应。

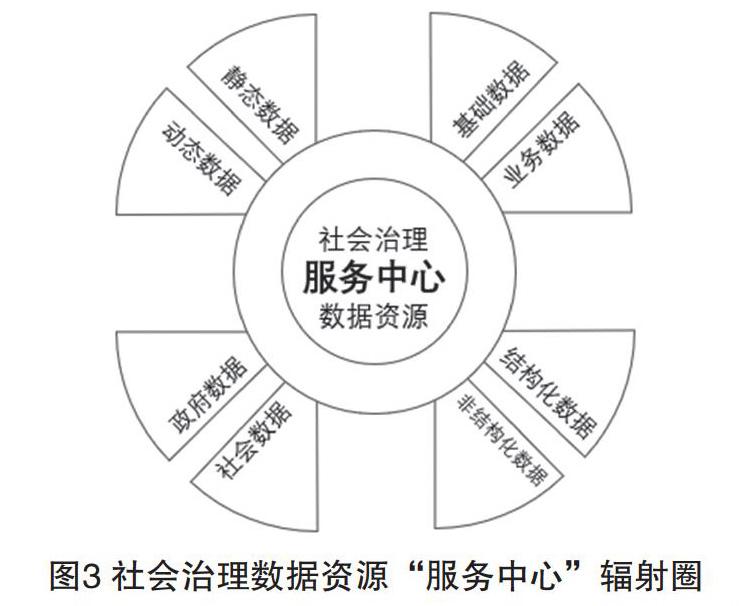

(1)数据基础建设。在市域社会治理的业务场景中,采集的数据类型多种多样,包括静态数据和动态数据、基础数据和业务数据、政府数据和社会数据,以及结构化、半结构化和非结构化数据等,因此数据基础建设要解决数据采集、存储、治理和管理的问题,要建设统一的数据资源管理平台,做好数据全生命周期的管理,如图3所示。

(2)数据服务建设。数据基础建设完成后,为有效实现系统间数据交换和互联互通,提供平台级数据服务能力,需搭建数据共享服务平台和数据应用服务平台。数据共享服务旨在实现数据资源的共享共用,打破数据壁垒,形成数据联通共享能力;数据应用服务旨在建立数据标签化工具,构建底层数据模型,为业务数据分析提供应用服务。

3.2.2 “业务中台”铸造市域社会治理业务协同“能力中心”

业务中台承载业务基础、抽象业务逻辑、沉淀业务价值,并随着业务的发展而不断变化,其产生的意义便在于把基础能力集中化、共享化、协同化,避免重复“造轮子”现象,提高业务应用的快速生成能力。鉴于市域社会治理业务的多元复杂性特征,不仅要考虑多级的能力复用、多变的应用需求,还要兼顾快速响应的现实需要,因而打造市域社会治理的业务协同“能力中心”是很有必要的,如图4所示。

基于大数据、云计算和人工智能等技术,以组件化思维设计业务中台,主要包括基础能力组件库和共性能力组件库两部分。采用高内聚、低耦合的架构模式,建立基础能力组件,如统一用户、统一消息、视频调度、搜索服务等,实现在不同业务场景中的能力复用;以市域社会治理为业务域,萃取业务逻辑,沉淀共性能力组件,与底层资源结合,让各前端应用可灵活按需配置,实现弹性扩容、快速迭代,最大限度地减少政府信息化建设中的重复建设和资源浪费。

3.3 探索“規定”和“自选”,完善业务体系

由于市域社会治理主体的多元化和问题的复杂性,不同场景所需关注的侧重点往往会存在差异。公众个体层面主要关注民情诉达、事件爆料、群防群治和舆情分析等方面;社区网格层面主要关注数据采集、巡场排查、隐患发现、重点人员、重点区域和移动办公等方面;乡镇街道层面主要关注事件上报、事件处置、任务跟踪、职能站所和网格管理等方面;区县层面主要关注社会治安、区域管理、人员管理、事件协同、联动指挥和预警预防等方面;市级层面主要关注指挥调度、研判分析、趋势预测、考核指标和效能管理等方面。

根据《工作指引》的要求,以技术视角整合业务逻辑,笔者提出“应用区分法”,将涉及的场景关注点划分为五个应用集,分别是综合管理、事件管控、指挥调度、预警研判和效能指标。“综合管理应用集”主要解决市域社会治理领域所涉及的基础管理问题,由多个业务子系统组成,包括综治组织管理、基础数据管理、重点人员管理、重点区域管理、重点单位管理、校园周边管理、事件案件管理和视频监控管理等内容,是市域社会治理的基础业务平台,可根据各级各区域的场景应用需求进行合理裁剪和适配;“事件管控应用集”主要涵盖社会治理事件从发现、流转、处置、协同到闭环的全过程管理,包括公众爆料、巡查排查、智能预警等多种方式接入或触发的所有事件,根据地方实战数据分析,具体的事件管控动作主要集中在区县及以下的基层,特别是乡镇街道层面;“指挥调度应用集”主要围绕事件协同展开,融合视频会商、视频联动、资源调度、辅助决策和可视化指挥等功能模块,横向联动业务协同,纵向打通多级指挥,该应用级的效能发挥主要集中在区县及以上层级,而镇街主要是执行者的角色;“预警研判应用集”主要以大数据、人工智能等新技术为依托,深度对标市域社会治理应用场景,对潜在的风险隐患或重急事件进行监测预判,包括事件预警、风险预测、舆情分析和态势分析等内容,这些内容也可根据地方特点因地制宜地进行取舍,此应用集主要服务对象是区县及以上层级;“效能指标应用集”是整个市域社会治理技术框架能够如期运转的契约保障,主要包括网格考核、乡镇考核、区县考核、协同考核、平安指数和率化指标等效能管理模块,目前在实际工作中尚未得到足够重视,笔者认为应对此应用集展开充分研究,权利和责任应在特定条件下才能更好地成立,要充分发挥“市域”政策立法和资源统筹等方面的优势,市级层面应明确重点指标、统一考核标准,区县可以在市级标准下根据本区域实际有自选动作,从而建立有生命力的市域社会治理效能运转体系,如表1所示。

4 市域社会治理的未来之路

市域社会治理是国家治理的重要组成,是考验国家治理能力的长期课题。社会的发展势必会带来社会矛盾、治理主体和治理关系的变化,而科技的进步也必将会引起治理思路、治理手段和治理模式的变革,二者互为影响,互为驱动。没有一种模式可以应对万变,没有一种技术可以包治百病,笔者认为只有充分调动社会主体参与治理的积极性、充分发挥社会资源协同共治的创造力、充分利用科技手段融合创新的驱动力,才能更好地推动国家治理体系和治理能力现代化不断向前迈进,铸就“中国之治”。

参考文献

[1] 孟天广,赵娟.大数据驱动的智能化社会治理:理论建构与治理体系[J].电子政务,2018(8):2-11.

[2] 师容.新时代“枫桥经验”在城市基层社会治理中的适用研究[J].天津行政学院学报,2020,22(1):87-95.

[3] 陈一新.推进新时代市域社会治理现代化[J].公民与法,2018(8):3-6.

[4] 王浦劬.国家治理、政府治理和社会治理的基本含义及其相互关系辨析[J].国家行政学院学报,2014(3):11-17.

[5] 董慧,李菲菲.大数据时代:数字活力与大数据社会治理探析[J].学习与实践,2019(12):20-27.

[6] 周斌.全国市域社会治理现代化工作会议发言摘登[N].法制日报,2019-12-05(4).

[7] 姜东良,徐鹏.“六治一网”助推“精致城市·幸福威海”建设[N].法制日报,2019-11-8(1).

[8] 何晓斌,李政毅,卢春天.大数据技术下的基层社会治理:路径、问题和思考[J].西安交通大学学报(社会科学版),2020,40(1):97-105.

[9] 陈新宇.“中台”成为构架企业数字营销的主要模式[J].中外管理,2019(12):132-133.