跨語際的歷史知識論與重構北宋知識的歷史圖景

2020-11-27陳昊

陳 昊

提要: 生活在北宋的沈括可以是一個經驗主義者嗎?這似乎是一個時代錯置的論點。左婭2018年出版的新書《沈括的經驗主義》聲稱沈括的經驗主義立場導致了一種新的知識論實踐在北宋浮現。這本著作用一個從表面看來是時代錯置的術語,建立起一套挖掘北宋時代的歷史知識論的概念工具箱,再將這套工具箱帶入沈括的生命歷程和歷史語境的理解過程中,進而重構了我們對北宋知識世界的歷史圖景的認識。

關鍵詞: 沈括 歷史知識論 北宋

Zuo Ya,ShenGua’sEmpiricism, Cambridge and London: Harvard University Asia Center, 2018.

引言 沈括是個經驗主義者?

沈括是一個經驗主義者(empiricist)!一個生活在北宋的士人可以是一個經驗主義者嗎?這聽起來是一個時代錯置(anachronism)的論點,因爲在20世紀的大多數哲學史著作中,經驗主義(empiricism)都被視爲歐洲近代早期的思潮,而在經驗主義者的思想譜系上,經常出現的名字有約翰·洛克(John Locke, 1632—1704)、喬治·貝克萊(George Berkeley,1685—1753)和大衛·休謨(David Hume, 1711—1776)。經驗主義者關於知識論的論述大致可以被概括爲: 其一,人類所有的概念都來自經驗;其二,我們所有的實質性的知識都不可能是先驗的。(1)20世紀哲學著作中關於經驗主義和經驗主義者論述的歸納可以參考Alberto Vanzo, “From Empirics to Empiricists”, Intellectual History Review, 24-4, 2014, pp.517-538. 但是這樣的論述正在遭遇挑戰,挑戰來自兩個方面,一方面,研究者在追問經驗主義者這個詞是否能視爲當時哲學家的自我身分認同;另一方面,則强調當時經驗主義思潮中的多樣性和差異性,除前引Alberto Vanzo的論文之外,還可以參考Siegfried Bodenmann, Anne-Lise Rey eds., What Does it Mean to be an Empiricist?: Empiricisms in Eighteenth Century Sciences, Springer, 2018.生活在中國11世紀的沈括可以被放在這個思想譜系中嗎?

雖然不知道約翰·洛克、喬治·貝克萊和大衛·休謨得知一個11世紀的中國士人被稱爲經驗主義者,並與他們並列在同一思想譜系中時,是否會大驚失色,但對於中文世界的讀者來説,這一論斷是頗爲出人意料的。而這個論斷來自左婭2018年出版的新書《沈括的經驗主義》(ShenGua’sEmpiricism),她聲稱沈括的經驗主義立場導致了一種新的知識論實踐在北宋浮現。(2)Zuo Ya, Shen Gua’s Empiricism, Cambridge and London, Harvard University Asia Center, 2018. 本書基於左婭2011年在普林斯頓大學東亞系完成的博士論文(Zuo Ya, “Capricious Destiny: Shen Gua (1031-1085) and His Age”, Ph. D. Dissertation, Princeton University, 2011),其内容和結構在出版時都做了全面的修訂。關於沈括和《夢溪筆談》的相關論著目録請參考Nathan Sivin, “Recent Publications on Shen Kuo’s Mengxi bitan (Brush Talks from Dream Brook)”, East Asian Science, Technology and Medicine, 42, 2015, pp.93-102. 本文只引述與論證密切相關的研究。本文試圖分析左婭的著作如何用一個從表面看來是時代錯置的術語,建立起一套挖掘北宋時代的歷史知識論的概念工具箱,再將這套工具箱帶入沈括的生命歷程和歷史語境的理解過程中,進而重構了我們對北宋知識世界的歷史圖景的認識。

一 什麽是沈括的經驗主義?

正因爲將經驗主義這個標籤貼在沈括身上是一種“刻意”的使用,這意味着我們需要追問,在左婭的著作中,沈括的經驗主義指的是什麽?或者説,左婭將經驗主義用於沈括身上時,試圖指向什麽?她如何爲這樣的使用搭建了概念和歷史的語境?

左婭將北宋描述爲一個典型的“體系(system)的時代”,北宋出現的“新學”鼓勵每個有野心的士大夫去思考當時的重要議題以追尋道,發展出一套自己對整體秩序的理解,在條件允許時將這種理解用於政治實踐。這是一個體系如雨後春笋般地出現,並在思想和實踐上相互競爭的時代。這催生了一種新的“主流”,即,這個時代的體系建构者想要達到一個全面視野下的整體,這就是所謂“道”。這樣一個體系建構者的譜系,最終在朱熹的理學中得到完滿。這個體系競逐的背景成爲了理解沈括的關鍵。而沈括的獨特性和重要性在於,他的“經驗主義”是非體系性的,它展示了宋代思想深層而真正複雜的動力,及其所提供的複雜可能性。

用“體系”這一術語來分析哲學和思想,也源自近代歐洲的哲學史著作。利奧·卡塔納(Leo Catana)曾追索了“哲學體系”(system of philosophy)一詞在近代哲學史著作中的出現及其意涵。他認爲,在當時的哲學史中,體系最少有兩種不同的“歷史學”(historiographical)意涵: 第一,它可以指某個哲學家的哲學體系,即這個哲學家的複雜哲學學説,但這些學説是有特定的内在秩序的。這種用法可以追溯到約翰·雅各布·布魯克(Johann Jakob Brucker, 1696—1770)的《批判哲學史》(Historiacriticaphilosophiae)。第二,它可以用來描述一種更大意義上的歷史結構,將不同哲學家的體系連接起來構成一種“發展的體系”(system of development),典型的例證是黑格爾(Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770—1831)的《哲學史講座》(VorlesungenüberdieGeschichtederPhilosophie)。(3)Leo Catana, The Historiographical Concept “System of Philosophy”: Its Origin, Nature, Influence and Legitimacy, Leiden and Boston, Brill, 2008, pp.3-4.左婭對體系這個詞的使用,顯然兼有以上兩種意涵。她描述了一個時代,體系迭出,而這種“迭出”本身就意味着一種整體的思想體系。讓我們先回到個體的“體系”,利奧·卡塔納總結布魯克對個人哲學體系的看法,其中應該包括以下幾個要素: 一、 與其他學科相比,哲學的體系是自主性的;二、 哲學不同分支的學説都可以從一個或者幾個原則推導出來;三、 作爲一個自主性的體系,它包含哲學的所有分支;四、 哲學各個分支所述的學説都具有内在一致性。(4)Leo Catana, The Historiographical Concept “System of Philosophy”: Its Origin, Nature, Influence and Legitimacy, p.3.用“體系/非體系”的區分來分析沈括,一方面,凸顯他所在的時代有一種整體的思想趨向;另一方面,又展示出他與時代的整體思想趨向的差異。但是在要建立論述的時候,如何證明沈括是一個非體系性的經驗主義者?左婭以幾個要素來總結這種非體系性的經驗主義,其中最重要的是以下三點: 聞見之知是沈括知識論立場的出發點;筆記是他建構一個“非體系”的關鍵文類;可靠性(reliability)和可靠性的方法構成了非體系的核心。以下將逐一對其進行討論。

讓我們先從聞見之知説起,要理解此概念在闡釋沈括思想時的意義,需要關注兩個脈絡。第一,在歐洲的思想傳統中,經驗主義與經驗在知識中的意義密切相關,而要理解經驗,則需要理解物和感官之知。因此,如果要把經驗主義這個詞應用於沈括,就需要追問兩個問題: 第一,“物”對於沈括以及其他北宋士人意味着什麽?第二,感官之知在這個時代的知識論中扮演着怎樣的角色?

左婭先展開了“物”對於北宋時代“學”的意義。關於“物”在中國古代思想中的意義變遷,楊儒賓曾經有一個總結: 物在先秦具體的理論論述較少,其論述常以五行的面貌出現。五行説的象徵意義的弱化,與中國思想史獨特的脈絡相關。佛教東來,帶來對世界理解的變化,特别是對物的理解的變化。在佛教緣起性空的法印規定下,諸行無常,諸法無我,性空唯名,成爲對物的本質性規定。楊儒賓將其稱爲物的“去本質化”或者物的“虚化”。之後理學興起,重新信任物的本質之價值。從而出現重新“安頓”物的思潮。但到無限心系統形成後,尤其復性説成了安身立命的學問宗旨後,心學的影響成爲壓倒性的,物的思考就相形見絀。(5)楊儒賓《唤醒物學——北宋理學的另一面》,《漢學研究》2017年第2期,頁60—62。左婭也强調物在宋代士大夫的儒學復興中的意義。但更重要的問題是: 物是什麽?左婭强調,物具有雙重意義,既是物,又是事。因此它指向現象世界的所有實體和過程。物是具有區别性的(distinctive),這一方面意味着它是一個單獨的實體,另一方面意味着物在其他物中,在一個更大的秩序之中。那麽在宋代的思想中,如何理解認知物的問題呢?在認知物的過程中,感官扮演着什麽樣的角色呢?在這裏,左婭使用了兩個來自張載的概念,即“聞見之知”與“德性所知”。她認爲,宋代的士人用這兩個概念來描述物的雙重性質所對應的兩種認知方式,而其背後則是認知之官的差異,即耳目與心的差異。個體的物,具有可以被耳目所感知的各種屬性,即色形聲臭。這種感知只會停留在物的個體性的階段,它是一種表面的交流,無法深入到表層的背後。而其背後的原因,是耳目不思,使得這種感知是“物交物”。而德性所知借由“心”,可以深入到其背後,不僅理解到個體的物,也理解到物所構成的世界的關聯與秩序。左婭指出,在張載看來,聞見之知是一種膚淺的認知方式,人們對耳目的過度依賴也妨害他們對德性所知的更高追求。也就是説,張載對於聞見之知有所批評。但是,他卻並没有將聞見之知與德性所知完全割裂開,在很多情況下,聞見與德性之知是同一個求知系統的兩個步驟。(6)張載關於“聞見之知”和“德性所知”相關論述的進一步討論,見Zuo Ya,“Zhang Zai’s (1020-1077) Critique of the Senses”, Journal of Chinese History, 3, 2019, pp.83-111.

然後,左婭將這兩個來自張載的術語轉化成了分析沈括以及宋代知識的概念工具。她指出,沈括是以聞見之知作爲其知識立場的出發點,而這一點其實構成了他的“非體系”的核心,也構成了他與其他人追求的思想體系之間的差異。在物的聞見之知和與之相關聯的深層秩序之間,他堅定地擁抱了前者,將其視爲知識的導向。這樣一種知識立場,是基於個體的物,也就意味着在認知的過程要如何將物個體化(individuation)的問題。個體化的意涵與預設了對於個體性(individuality)的本質的理解,在希臘羅馬的哲學傳統中暗示着一種在共相(universal)和個體(individual)之間的關係,同時也意味着,一個認知者要如何去理解這樣一種關係。左婭聲稱,她對這個術語的接受源自方嵐生(Franklin Perkins)的啓發。方嵐生指出,在西方哲學中,一些最重要的形而上學議題都源自個體化的問題,即什麽最終構成了物。但是在中國哲學中,個體化的問題似乎没有那麽重要,但是對其的考察卻又是不可缺少的。而他試圖通過“萬物”中的物的解説來討論戰國時代的哲學中如何將個體化的話語與一種關於實在的過程性視野相關聯。(7)Franklin Perkins, “What is a Thing (wu 物)? The Problem of Individuation in Early Chinese Metaphysics”, Chenyang Li and Franklin Perkins eds., Chinese Metaphysics and Its Problems, Cambridge University Press, 2015, pp.54-68. 在方嵐生的文章中並没有引用Gilbert Simondon (1924—1989)的著作,但是他對個體化的論述明顯受到了Gilbert Simondon的影響。Gilbert Simondon的論述見Gilbert Simondon, L’Individu et sa genèse physico-biologique: L’individuation la lumière des notions de forme et d’information, Presses Universitaires de France, 1964. Gilbert Simondon, L’individuation psychique et collective: A la lumière des notions de Forme, Information, Potentiel et Métastabilité, Aubier, 1989.當左婭將這樣一個術語用於北宋的思想世界和沈括時,她保留了個體化作爲一種關係表述的意涵,但是關係的兩端,一邊是作爲個體的物,另一邊則是物在更大的秩序中所占的一席之地的物化(reification),這個更大的秩序可以是道、數、象等等。

要如何理解個體化的“物”以及沈括對它的認知方式?左婭將討論的重點放在了陰陽、數和物之間的關係上。她使用的一個重要例證就是沈括對於運氣系統的運用和討論。這段記述見於《夢溪筆談》:

醫家有五運六氣之術,大則候天地之變,寒暑風雨,水旱螟蝗,率皆有法;小則人之衆疾,亦隨氣運盛衰。今人不知所用,而膠於定法,故其術皆不驗。假令厥陰用事,其氣多風,民病濕泄。豈溥天之下皆多風,溥天之民皆病濕泄邪?至於一邑之閒,而暘雨有不同者,此氣運安在?欲無不謬,不可得也。大凡物理有常有變,運氣所主者常也,異夫所主者皆變也。常則如本氣,變則無所不至,而各有所占。故其候有從、逆,淫、鬱,勝、復,太過、不足之變,其發皆不同。若厥陰用事,多風,而草木榮茂,是之謂“從”。天氣明絜,燥而無風,此之謂“逆”。太虚埃昏,流水不冰,此之謂“淫”。大風折木,雲物濁擾,此之謂“鬱”。山澤焦枯,草木凋落,此之謂“勝”。大暑燔燎,螟蝗爲災,此之謂“復”。山崩地震,埃昏時作,此謂之“太過”。陰森無時,重雲晝昏,此之謂“不足”。隨其所變,疾厲(癘)應之,皆視當時當處之候。雖數里之閒,但氣候不同,而所應全異,豈可膠於一定。熙寧中,京師久旱,祈禱備至,連日重陰,人謂必雨,一日驟晴,炎日赫然,予時因事入對,上問雨期,予對曰:“雨候已見,期在明日。”衆以謂頻日晦溽,尚且不雨,如此暘燥,豈復有望?次日,果大雨。是時濕土用事,連日陰者,從氣已效,但爲厥陰所勝,未能成雨。後日驟晴者,燥金入候,厥陰當折,則太陰得伸,明日運氣皆順,以是知其必雨。此亦當處所占也。若他處候别,所占亦異。其造微之妙,閒不容髮。推此而求,自臻至理。(8)胡道靜《夢溪筆談校證》,上海人民出版社,2016年,頁247—248。

左婭認爲這段記述中提出的核心問題是,當一個“數”(運氣)的系統不能準確預測天氣的時候,如何才能區别數和物(實際的天氣)?要理解左婭的這個問題,先要討論她是如何理解數和陰陽的。左婭從三個方面來介紹數: 功能、基本組成和基本運作原則。“數”即“數值關係”,是通過將宇宙劃分爲可理解的(intelligible)模式來建立實在(reality)的秩序。數的基本組成是一系列經常被使用的數值關係,其中陰陽和五行最有名,而其運作的基本原則即是所謂的關聯性思維。(9)左婭關於“數”的討論之前曾以中文發表,見左婭《北宋數論》,《唐研究》第18卷,北京大學出版社,2012年,頁475—507。侯道儒(Douglas Skonicki)認爲,不同於劉牧和邵雍,沈括並未主張數是在造化過程中産生出的先天事物,而是後來人將數添加於自然現象。由此,他批評左婭根據邵雍的數觀來解讀沈括,是對沈括立場的誤讀。見侯道儒《沈括數、理觀初探——以〈夢溪筆談〉爲主軸的討論》,《新宋學》第8輯,上海,復旦大學出版社,2019年,頁108,頁114注23。首先要指出的是,侯道儒雖然在文章一開頭引用了左婭的新著《沈括的經驗主義》,並對其内容進行了簡要歸納,但是在關於沈括數論的討論中,他的引文都來自左婭2011年的博士論文,而完全没有引述2012年發表的《北宋數論》和2018年出版的新著。其次,侯道儒的批評實際上揭示了一個更爲重要的方法論問題,即當我們在討論一個時代思想的關鍵概念時,我們是通過對比,而强調每個思想者的觀念差異,其背後可能暗示着,在這個時代,個體思想者對於基本的概念的理解存在着根本性的鴻溝;還是先試圖挖掘出不同思想者之間共同的假設,進而展開其在思想實踐之間的差異。左婭的研究顯然是屬於後者的,她並非没有意識到張載、邵雍等與沈括的差異,她對張載的“聞見之知”和“德性所知”的探討,對邵雍的數論的探討,都不是簡單將其等同於沈括的思想,而是將其轉化爲一個理解沈括及其時代的概念工具。接下來她以陰陽爲例證,進一步討論了這種數值關係。在對陰陽的分析中,她强調陰陽的存在論特性,即陰陽應該被視爲現象世界的經驗存在(experiental existence)。爲了論述這一觀點,她並不是要論述陰陽是什麽,而是要論述陰陽不是什麽。而要論述陰陽不是什麽的時候,她預設的比較對象是希臘羅馬哲學傳統中的共相(universal)。在這裏,從表面看,她似乎是帶着陰陽來到了波菲利(Porphyry)的“共相問題”(the problem of universals)之前: 共相是實體還是思想中的觀念?如果共相是實體,那它有形還是無形?共相可以與可感事物分離,還是在可感事物之中?(10)嚴格意義上説,是波伊提烏(Boethius)對波菲利的《導論》(Introduction)的注釋而不是《導論》本身提出了“共相問題”,但是後代的注釋者們都假設波菲利提出了“共相問題”,因爲他已經想到了解決其的各種方法,以及這些方法的擁護者。見Porphyry, Introduction, translated with an introduction and commentary by Jonathan Barnes, Oxford University Press, 2003, p.38.但是她並不是要用陰陽來回答與共相相關的三個問題,而是與這三個問題答案之後出現的共相類型相比較。她指出,陰陽與希臘羅馬哲學傳統中的兩種共相概念(即universalia ante rem和universalia post rem)並不相近。陰陽先於物,是一種在時間的意義上的先於,更多是一種對根本性(fundamentality)的隱喻,一種微妙的存在論差異,而不是超越(transcendence)和内在(immanence)的差異。而且陰陽不是一個關於實體(substance)和本質(essence)的概念,而是展示關係,在不同的關係中它們的指向可以完全不同。對關係的側重,使得陰陽這一相互依存的關係可以描述各種類型的變化。(11)在這個分析中,顯然有葛蘭言(Marcel Granet)到葛瑞漢(A. C. Graham)的研究傳統的影響,葛蘭言曾將陰陽和其他二元對應稱爲關聯性思維(correlative thinking);葛瑞漢認爲這種思維方式試圖全面明晰地排列所有對立和比較,以建立一種基本的思維模式。他借用結構主義語言學的概念“聚合體/結構段”(paradigm/syntagm)來進行分析,見A. C. Graham, “Yin-Yang and the Nature of Correlative Thinking”, Philosophy East and West, 38 (2), 1988, pp.203-207. 中譯見《陰陽與關聯思維的本質》,艾蘭、汪濤、范毓周編《中國古代思維模式與陰陽五行説探源》,南京,江蘇古籍出版社,頁1—57。這意味着陰陽不僅是來自我們腦中的概念,而且實際地指向着關係。總而言之,陰陽是實際指向關係的經驗存在。

在分析了數和陰陽之後,左婭回到了沈括所討論的例證。這個例證的關鍵,在於沈括如何修正運氣系統以實現恰當的預測。沈括修正的關鍵基於他自己總結的一組變數,即從、逆、淫、鬱、勝、復、太過、不足。運氣系統的規則是“常”,而常與變,統稱爲“物理”。左婭的一個重要的觀察,是强調“變”的知識底色,她所依據的是前引的這段文字:“若厥陰用事,多風,而草木榮茂,是之謂‘從’。天氣明絜,燥而無風,此之謂‘逆’。太虚埃昏,流水不冰,此之謂‘淫’。大風折木,雲物濁擾,此之謂‘鬱’。山澤焦枯,草木凋落,此之謂‘勝’。大暑燔燎,螟蝗爲災,此之謂‘復’。山崩地震,埃昏時作,此謂之‘太過’。陰森無時,重雲晝昏,此之謂‘不足’。”她認爲,這段文字説明“變”是來自聞見之知,但是當其被賦予“從”、“逆”、“勝”等時,它又在形式上被納入了運氣系統調理制約“常”,且最終成爲決定“驗”的關鍵。而這個過程,正是沈括如何將物個體化的過程。在這裏他以兩種方式將物個體化,第一是他强調物的存在通過他們的感官特質,第二是用物的知識論的導向作用來修正原有的模式。在沈括這裏,物作爲在網上的結,不再只是一個位置,而是有其性質,即使在數的世界裏,它也不再消失在關係中。數作爲真實的存在,構成了物的個體化的關鍵背景。在討論了物、聞見之知等問題之後,接下來將探討左婭如何通過對《夢溪筆談》的文類、文本分析,展現出沈括對於張載關於聞見之知的缺陷的論述的“回應”。

二 爲什麽是筆記?——可靠性的文本載體

基於物的聞見之知如何能成爲“可靠”的知識?在張載區分了聞見之知和德性所知之後,這是一個必須要回答的問題。(12)如果我們承認“聞見之知”這個概念在很大程度上指向感官經驗作爲知識的來源的話,那麽這意味着,我們要回答來自感官經驗的知識是否可靠的問題。對其的討論可參考William P. Alston, The Reliability of Sense Perception, Ithaca, NY, Cornell University Press, 1993.但是,什麽是“可靠”的?可靠並非是沈括的術語。左婭指出,沈括自己使用的詞彙是信、驗和必然。她認爲可靠性這個術語很好地展現了沈括的知識興趣,不是追求絶對的真理,而是追求一種好的知識。而她用可靠性來統轄了沈括所使用的不同詞彙,卻没有忘記沈括使用詞彙的文本語境,即《夢溪筆談》。

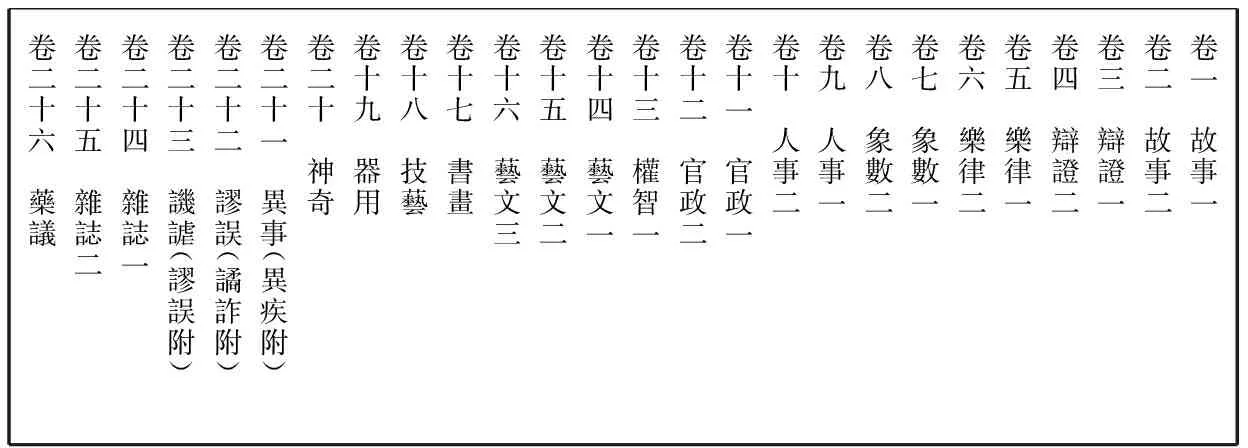

左婭並未將《夢溪筆談》視爲一個早熟的“科學文本”,而將其看作沈括的知識論立場的文本載體。延續前一節的討論,如果沈括的經驗主義是非體系性的,並且重視聞見之知,那麽什麽樣的文類能成爲其載體?這種文本載體能爲沈括的知識論立場提供怎樣的支援?答案當然是筆記,左婭將筆記描述爲一種具有靈活性(flexible)的文類,並認爲這種文類本身爲聞見之知提供了便捷的文化資源。(13)有關宋代筆記的概況及其研究綜述可參見張暉《宋代筆記研究》,武漢,華中師範大學出版社,1993年;宫雲維《20 世紀以來宋人筆記研究述論》,《浙江社會科學》2010年第1期,頁97—102;Cong Ellen Zhang, “To Be ‘Erudite in Miscellaneous Knowledge’: A Study of Song (960-1279) Biji Writing”, Asia Major, 25-2, 2012, pp.43-77.筆記主題多樣,在篇幅、結構以及内部條目之間的關係上没有進一步的規定。借由《夢溪筆談》,沈括將自己描述爲一個負責任(responsible)的求知者,同時找到了一種證明可靠性的文本路徑。可靠性在《夢溪筆談》中被視爲一種實踐性的承諾而非命題式的主題,它並非與特定的詞相連接,也没有統一的術語,相反,它將一系列概念連起來,展示出一種區别。這種區别將一個負責任的知識者與他對可靠性的信仰,與其他的知識論可能性區别開來。沈括試圖展示這樣一個求知者進行知識實踐的一系列例證,而不是以命題式的術語提供一個關於可靠性的理論。因此,他需要的是描述性的文本而不是規範性的文本,而筆記恰恰就提供了這種可能。以下我們就來討論左婭如何分析《夢溪筆談》的文本結構和内容的,先將夢溪筆談的篇目結構羅列如下:

卷一 故事一卷二 故事二卷三 辯證一卷四 辯證二卷五 樂律一卷六 樂律二卷七 象數一卷八 象數二卷九 人事一卷十 人事二卷十一 官政一卷十二 官政二卷十三 權智一卷十四 藝文一卷十五 藝文二卷十六 藝文三卷十七 書畫卷十八 技藝卷十九 器用卷二十 神奇卷二十一 異事︵異疾附︶卷二十二 謬誤︵譎詐附︶卷二十三 譏謔︵謬誤附︶卷二十四 雜誌一卷二十五 雜誌二卷二十六 藥議

在討論著作的篇目結構時,分類和次序總是關注的重點。左婭認爲,分類和次序本身就能展示出沈括的知識論立場背後的規則。“故事”和“辯證”作爲開頭的兩個類别,意味着它們的重要性。(14)當然要用分卷的卷題和次序來進行論證,其基本假設是,今二十六卷本《夢溪筆談》的篇目順序和分類是沈括所擬定的。這個二十六卷本的最早版本依據是明代覆刻南宋乾道二年(1166)揚州州學的刊本。二十六卷本見於宋代書志目録的著録,比如《郡齋讀書志》、《直齋書録解題》。而《四庫全書總目》開始,曾推測《夢溪筆談》最初的版本是三十卷。胡道靜和謝雲飛都曾根據南宋諸書所引《夢溪筆談》文字有不見於二十六卷本,認爲三十卷本的假設是可信的(見胡道靜《夢溪筆談校證》,頁21—22;謝雲飛《〈夢溪筆談〉之篇卷與版本》,《書目季刊》1971年第1期,頁11—16)。這個“失傳”的三十卷本卻提出了更多的問題: 三十卷本與二十六卷本在篇目、卷次上是否有差異?哪一個更接近沈括擬定的篇目和卷次?三十卷本和二十六本的差異是誰造成的?除了沈括之外,刊刻者扮演了怎樣的角色?另外,還涉及《補筆談》和《續筆談》的問題。胡道靜曾推測這兩部分是根據沈括的遺稿刊印的(見胡道靜《夢溪筆談校證》,頁22)。如果這個推測成立,沈括在臨終之前是如何看待《夢溪筆談》、《補筆談》和《續筆談》的?他是將其視爲三本不同的“書”,一本書的“三個部分”,還是一本篇目有待整合的未完成之“書”?我們要如何理解沈括對於篇目順序和分類的“擬定”?這是一個已被確定的文本結構,還是一個依然在進行中的“過程”?左婭强調,“故事”意味着,來自過去的可靠知識才能成爲建構新知識的有效基礎。而“辯證”的重點在於使物與其名相契合,即詞彙的準確性對於可靠知識的産生至關重要。“辯證”的基礎是觀察和文本證據。而貫穿《夢溪筆談》大部分條目的一個路徑是“予親見之”,這是對感官之知的强調。另外,沈括對不可靠的知識也在進行糾正,這特别體現在“謬誤”這一篇目中。而“故事”、“辯證”和“謬誤”這三個部分代表了可以廣泛地應用於不同領域的方法。

而其他的部分,有些與可靠性的知識關係較爲緊密,比如,“樂律”和“藥議”等本身就代表了物的一類。有些表面與可靠性的知識關聯不大,比如“人事”,在其他的筆記中,類似的記載會被視爲軼事。(15)從宋代筆記中輯録軼事的研究可以參考丁傳靖《宋人軼事彙編》,北京,中華書局,1981年;周勛初主編《宋人軼事彙編》,上海古籍出版社,2014年;朱剛《人物軼事與〈筆記體傳記〉》,《清華學報》2018年第2期,頁225—242。現代研究者對筆記中人物軼事的記載的關注一直在於其能否作爲與正史傳記等同樣“可靠”的史料,而這種關注基於現代史學的知識論。左婭的論述提示,宋代不同的傳記記載如何建立自身的“可靠性”,本身就是一個值得進一步探索的問題。但是左婭强調,在沈括的著作中,“人事”也體現對可靠的知識的追求。而與可靠性的知識背道而馳的是“神奇”,(16)沈括《夢溪筆談》中的“神奇”和“異事”兩部分,之前費臻懿也有討論,她强調“神奇”、“異事”兩卷所載和其他卷一樣,仍然以資料的搜集、描寫甚至探討爲主,理性客觀的思維模式是它的基調。見費臻懿《〈夢溪筆談·神奇〉與〈異事〉探析》,《建國科大學報(通識類)》2009年第3期,頁149—172。左婭認爲,沈括在面對不太可能可信的知識時,嘗試在其中找到可靠性,而他的寫作是一種確認性的記録,而不是虚構。這意味着,他要凸顯個體的見證者,以提供一個值得信任的知識來源,即,他自己或者另一個他認爲負責任的見證者。而這種見證,本身也再次强調了聞見之知與可靠性之間的聯繫。

但是對可靠性的追尋在筆記中浮現的歷史淵源是什麽?其中又經歷了怎樣的變化?在討論“謬誤”時,左婭特别提到的例證是沈括對段成式《酉陽雜俎》的批評:

段成式《酉陽雜俎》記事多誕,其閒敍草木異物,尤多繆(謬)妄,率記異國所出,欲無根柢。如云:“一木五香: 根,旃檀;節,沉香;花,雞舌;葉,藿;膠,薰陸。”此尤謬。旃檀與沉香,兩木元異。雞舌即今丁香耳,今藥品中所用者亦非;藿香自是草葉,南方至多。薰陸小木而大葉,海南亦有,薰陸乃其膠也,今謂之“乳頭香”。五物迥殊,元非同類。(17)胡道靜《夢溪筆談校證》,頁531—532。

這一條所批評的是《酉陽雜俎》卷一八“木篇”所記:“木五香: 根,旃檀;節,沉香;花,雞舌;葉,藿;膠,薰陸。”(18)方南生校點《酉陽雜俎》,北京,中華書局,1981年,頁175。是否有“一”字,文義其實會有微妙的變化。但沈括是按照“一木五香”理解,他指出了五種香物的來源,而試圖糾正段成式記載的錯誤。在此基礎上沈括稱《酉陽雜俎》“記事多誕”,並特别强調段成式“草木異物”和“異國所出”的記載,錯誤尤多。這樣的强調是否暗示着,沈括在批評段成式未能親見“物”而導致了錯誤的出現?但是《夢溪筆談》使用自身見聞和他人作爲見證者的模式卻與《酉陽雜俎》有相似之處。《酉陽雜俎》曾多次提及他人親見之,比如卷五“詭習”記:

元和末,均州鄖鄉縣有百姓,年七十,養獺十餘頭。捕魚爲業,隔日一放。將放時,先閉於深溝斗門内令饑,然後放之,無綱舌之勞,而獲利相若。老人抵掌呼之,羣獺皆至。緣衿藉膝,馴若守狗。户部郎中李福親觀之。(19)方南生校點《酉陽雜俎》,頁53。

“詭習”中記載的是奇異之事,爲了强調其可信,則需要見證人,不僅要有見證人的姓名官職,也特别强調“親觀之”。這一點與《夢溪筆談》非常相似。另外,段成式也將自身的經歷和見聞記録下來,(20)這些記載特别體現在《酉陽雜俎》“續集”卷五至卷六“寺塔記”的部分,對其的研究可以參考Linda Rui Feng, City of Marvel and Transformation: Chang’an and Narratives of Experience in Tang Dynasty China, Honolulu, University of Hawai’i Press, 2015, pp.44-67. 李芳瑶《晚唐長安的士人與寺院文化——以〈寺塔記〉爲中心》,《中華文史論叢》2019年第3期。Linda Rui Feng已經强調這是一種經歷/經驗(experience)的敍述,但未涉及經歷/經驗對文本和知識的意義是什麽。比如卷一二“語資”言:“成式曾一夕堂中會,時妓女玉壺忌魚炙,見之色動。因訪諸妓所惡者,有蓬山忌鼠,金子忌虱尤甚。坐客乃兢徵虱拏鼠事,多至百餘條,予戲摭其事,作《破虱録》。”(21)方南生校點《酉陽雜俎》,頁118。這段經歷的敍述並非是爲了用自身的經歷説明知識爲何可靠,而是爲了勾勒出文本和知識生成的“場景”,但這個場景同樣構成了文本流傳和知識傳遞的合理性。在這裏,經歷、文本與知識之間的關係呈現出兩種有所差異的走向。(22)這個文本和知識的取向在宋代依然存在,廖咸惠曾以術數知識爲例,討論筆記文本、知識傳遞與文本之間的關係,見廖咸惠《閒談、紀實與對話: 宋人筆記與術數知識的傳遞》,《清華學報》2018年第2期,頁387—418。

而親見驗證的知識取向在段氏家族的知識傳統中延續並進一步演進。余欣和鍾無末在討論段公路《北户録》時,曾强調其“多有關於親身參驗的記録”。其中提到的“十二時蟲”,既涉及《酉陽雜俎》,也涉及《北户録》。他們强調,段成式記載十二時蟲時,儘管寫明其從兄親見,但仍然屬於傳聞,而且載記某某經見、據某某得聞,事實上在《靈驗記》一類著述中能找到源流。段公路依其親身觀察所見進行討論,對傳聞作了修正。(23)余欣、鍾無末《博物學的中晚唐圖景——以〈北户録〉的研究爲中心》,《中華文史論叢》2015年第2期,頁333—334。是否能從“段成式—段公路—沈括”勾勒出聞見之知和可靠性的知識如何逐漸浮現的過程,同時這一過程如何與文本載體的變化互動,是值得進一步探索的問題。

如果回到沈括對段成式的批評,“記事多誕”的斷語是否意味着知識論立場的變化?一個觀察的途徑,是對比段成式和沈括如何辨識和糾正“誤”,因爲在《酉陽雜俎》“續集”中也有“貶誤”。但是《酉陽雜俎》中所討論的“誤”與《夢溪筆談》一樣嗎?這背後涉及到關於“誤”的基本知識論立場。在段成式的敍述中,“書”扮演了重要的角色:

予太和初,從事浙西贊皇公幕中,嘗因與曲宴。中夜,公語及國朝詞人優劣,云:“世人言靈芝無根,醴泉無源,張曲江著詞也。蓋取虞翻《與弟求婚書》,徒以‘芝草’爲‘靈芝’耳。”予後偶得《虞翻集》,果如公言。開成初,予職在集賢,頗獲所未見書。始覽王充《論衡》,自云“充細族孤門”,或啁之,答曰:“鳥無世鳳凰,獸無種麒麟,人無祖聖賢。”必當因祖有以效賢號,則甘泉有故源,而嘉禾有舊根也。(24)方南生校點《酉陽雜俎》,頁230。

這段敍述中,先是跟前文討論的一樣,段成式從自身的經歷説起,描述自己通過參與曲宴而“聽聞”知識的經歷,之後他循着線索找到書籍加以驗證。在這裏,參與曲宴的經歷是獲得知識和進一步知識探尋的場景和因緣,聽聞是獲得知識和辨别知識正誤的第一步,而書籍的記載是最後的知識依據。段成式對典籍權威的重視,特别體現在同卷的這段記載中,這段記載先提及一段關於韓滉的軼事:“相傳云,韓晉公滉在潤州,夜與從事登萬歲樓,方酣,置杯不説,語左右曰:‘汝聽婦人哭乎?當近何所?’對:‘在某街。’詰朝,命吏捕哭者訊之,信宿獄不具。吏懼罪,守於屍側。忽有大青蠅集其首,因發髻驗之,果婦私於鄰,醉其夫而釘殺之,吏以爲神。吏問晉公,晉公云:‘吾察其哭聲疾而不悼,若强而懼者。’”(25)方南生校點《酉陽雜俎》,頁231。稱這件軼事爲“相傳”,很可能也是來自閑談或宴飲的場合,但是没有提供親見的證人。之後段成式再次回到了他“職在集賢”時才有機會閲讀的《論衡》:“王充《論衡》云: 鄭子産晨出,聞婦人之哭,拊僕之手而聽。有間,使吏執而問之,即手殺其夫。異日,其僕問曰:‘夫子何以知之?’子産曰:‘凡人於其所親愛,知病而憂,臨死而懼,已死而哀。今哭已死而懼,知其姦也。’”(26)方南生校點《酉陽雜俎》,頁231。《論衡》此篇題爲“非韓”,其中所記子産之事也見於《韓非子》卷一六“難三”。段成式在引述《論衡》之後並未做進一步的討論,他是認爲韓滉的故事是子産故事的翻版訛傳,還是認爲韓滉的判斷來自於他曾閲讀子産的故事,並不得而知。但是《論衡》在這裏再次扮演了知識權威的角色。

沈括另一段對段成式的批評,則涉及書籍的意義,這一條也見於《夢溪筆談》卷二二:

崔融爲《瓦松賦》云:“謂之木也,訪山客而未詳;謂之草也,驗農皇而罕記。”段成式難之曰:“崔公博學,無不該悉,豈不知瓦松已有著説?”引梁簡文詩:“依簷映昔耶。”成式以昔耶爲瓦松,殊不知昔耶乃是“垣衣”,瓦松自名“昨葉”,保成式亦自不識?(27)胡道靜《夢溪筆談校證》,頁537。

沈括所批評的内容見於《酉陽雜俎》卷一九“草篇”:

瓦松,崔融《瓦松賦序》曰:“崇文館瓦松者,産於屋霤之下。謂之木也,訪山客而未詳。謂之草也,驗農皇而罕記。”賦云:“煌煌特秀,狀金芝之産霤。歷歷虚懸,若星榆之種天。葩條鬱毓,根柢連卷。間紫苔而裛露,淩碧瓦而含煙。”又曰:“慚魏宫之鳥悲,恧漢殿之紅蓮。”崔公學博,無不該悉,豈不知瓦松已有著説乎?博雅,在屋曰昔耶,在牆曰垣衣。《廣志》謂之蘭香,生於久屋之瓦。魏明帝好之,命長安西載其瓦於洛陽,以覆屋。前代詞人詩中多用昔耶,梁簡文帝《詠薔薇》曰:“緣階覆碧綺,依簷映昔耶。”或言構木上多松栽土,木氣泄則瓦生松。大曆中修含元殿,有一人投狀請瓦,且言:“瓦工唯我所能,祖父已嘗瓦此殿矣。”衆工不服,因曰:“若有能瓦畢不生瓦松乎?”衆方服焉。又有李阿黑者,亦能治屋。布瓦如齒,間不通綖,亦無瓦松。《本草》:“瓦衣謂之屋遊。”(28)方南生校點《酉陽雜俎》,頁184。

在討論瓦松“在屋爲昔耶”,前代詞人多用此稱的時候,段成式引用了梁簡文帝的《詠薔薇》來支持他的説法。沈括的批評認爲瓦松和昔耶是兩種不同的東西,段成式的錯誤是因爲他不識物。即無論引證怎樣的文本權威,對物本身的知識是更爲重要的。類似的批評,還見於沈括批評鄭玄在解釋《尚書大傳》“取大貝如車渠”時,不識“車渠”爲何物。(29)胡道靜《夢溪筆談校證》,頁538。這些批評都有一個類似的地方,即在沈括看來,之前的學者雖然引用了文本證據,但是他們都“不識”物的本身,因而産生了錯誤。在這裏,顯然印證了左婭的論述,即在沈括的立場中,對物本身的認識是至爲關鍵的,不僅在於它支持了知識的可靠性,也在於它指明了什麽樣的知識是“誤”。

什麽是“誤”?我們如何辨識它們,怎樣修正它們?在辨識和修正時,我們所依據的知識權威何在?這都是知識的歷史中的關鍵性問題。在福柯(Michel Foucault)對近代歐洲知識的研究中,他强調在界定一個既定的科學領域時,關鍵在於其中特定的真理和謬誤的劃分。而在知識變化時,真理和謬誤的新劃分隨之浮現,這些劃分展示了新的規範和規則,科學的新内在結構。(30)Michel Foucault, L’ Ordre du discours: Leçon inaugurale au Collège de France prononcée le 2 décembre 1970, Paris, Gallimard, 1971, pp.30-37.阿諾德·戴維森(Arnold Davidson)將其稱爲新的推斷方式,它的浮現使得之前完全没有科學性的論述成爲可能。(31)Arnold Davidson, The Emergence of Sexuality: Historical Epistemology and the Formation of Concepts, Cambridge, Harvard University Press, 2001, pp.192-208.這意味着,對“誤”的觀察可以使得我們深入到其背後知識論的變化。(32)當然,這裏的“誤”與“真實—謬誤”的對應中的謬誤並不完全一致,其背後的知識假設和觀念史本身就值得探討。《夢溪筆談》關於“誤”的判斷和糾正的變化,是否進一步佐證了新的知識論立場的浮現?而在這裏更重要的是,筆記作爲文本載體的連續性和其背後發生的知識論變化之間所構成的張力,而在這個張力中是一個既作爲讀者,又作爲辯誤者和寫作者的沈括。

三 生命歷程作爲知識論生成的歷史語境

在討論沈括的知識論的時候,左婭並非只采取了結構性的分析,而是將沈括知識論的形成放在其生命歷程中去理解,也就是將個人傳記和思想傳記合一的寫法。(33)在此之前對沈括生命經歷的研究可參考祖慧《沈括評傳》,南京大學出版社,2004年。而這也將沈括的知識論立場通過其生命經歷與這個時代的歷史語境相關聯。而沈括的生命歷程中有一個關鍵的時刻,即他參與王安石和宋神宗的變法。而這也構成了一種比較,即王安石作爲這個時代試圖建立體系的代表人物,他的體系與沈括的非體系立場之間形成了對比。

左婭所敍述的故事,需要在沈括加入變法之前,爲其對物的知識興趣奠定一個基礎。而她的敍述將沈括的經歷與知識興趣之間做了一個複雜的連接。在沈括早期經歷的論述中,他强調自己不幸因爲從事很多事務,而不能專心於學。而他把這種不能專心的原因歸於“外物”。這些“外物”特别指向他在早期官仕生涯中所負擔的雜務,他認爲這些雜務在影響他對學的追求。其原因是沈括在經歷喪父之後,由門陰入仕,任海州沭陽縣主簿。在沈括自身的描述中,將自己的身分視爲“吏”,因而雜物纏身,無法集中精力於“學”。(34)左婭對北宋“吏”和“儒”的身分差異有進一步的論述,見Zuo Ya, “‘Ru’ versus ‘Li’: The Divergence between the Generalist and the Specialist in the Northern Song (960-1127)”, Journal of Song-Yuan Studies, 44, 2014, pp.83-137.而學在這裏也並非純粹的知識興趣,它指向科舉,以及通過科舉之後獲得的不同的官僚系統中的身分。而這種焦慮的解決之道,又在準備科舉考試的經典學習之中,即,當外物是不可避免的時候,他開始討論外物對於學的意義。

左婭將沈括加入變法的經歷的起止定爲從熙寧四年(1071)沈括遷檢正中書刑房公事到熙寧八年;而將從熙寧八年十月,沈括遷權發遣三司使到元豐八年(1085)沈括徙秀州團練副使,本州安置,劃爲另一個階段,將其稱爲“連遭打擊”(buffeted)的時代。在這兩段生命經歷中,王安石與沈括的關係都是敍述的重點。這種關係既是政治上的,構成了沈括仕宦經歷的關鍵要素;也是知識論上的,在左婭看來,王安石是這個時代創造體系的代表人物,變法是基於他的知識論,也是他知識論的體現和實踐。在這裏,沈括的知識立場的演進與他的經歷被交織在了一起: 沈括如何在參與變法,介入了一個體系性知識論的實踐之後,轉向了非體系的知識論?參與變法的經歷對他本身的知識立場有何影響?同時,用政治語境,特别是變法的語境來討論知識論,是基於一個基礎,即左婭在討論“物”的時候,强調的“物”與“事”構成了物的兩重性。這一論述實際在宋代士大夫的知識論和政治實踐之間搭起了分析的橋梁,即,從知識論的角度,政治事務本身就是認識物及相關知識實踐的一部分。因此,對王安石的知識論及變法的思想基礎的論述,在理解沈括時,扮演了雙重的的角色。它既是一個對照物,展示出這個時代體系和非體系性知識論的基本差異;它又需要是一個行動者所遭遇的歷史語境,勾勒出沈括如何遭遇一個體系並最終選擇離開(政治上和思想上)的過程。正因爲如此,左婭並没有對王安石關於氣、陰陽、五行、物等的論述著墨更多,(35)關於這些問題的討論請參見馬振鐸《政治改革家王安石的哲學思想》,武漢,湖北人民出版社,1984年,頁76—90;李祥俊《王安石學術思想研究》,北京師範大學出版社,2000年,頁69—73。雖然這些討論可以與沈括的知識論立場有進一步的對比。她將關注重點放在了王安石如何論述法與道的關係上,關鍵的文本來自《周官新義序》:“惟道之在政事。其貴賤有位。其後先有序。其多寡有數。其遲數有時,制而用之存乎法,推而行之存乎人。”(36)程元敏《三經新義輯考彙評》下,上海,華東師範大學出版社,2011年,頁1。左婭將王安石思想體系的本質描述爲一個關於統治方式的體系,物/事通過政治制度彼此關聯。一個好的制度性的社會機制是制度性秩序的實現,也是其他所有秩序實現的基礎。新法涵蓋經濟、政治、教育、軍事各個方面,它既是全面性的,也指向特定問題,而通過法最後達到至道。而如果新學與新法相關聯,則需在政治實踐中得以運行。也正因爲如此,左婭特别突顯王安石的法的規範性,這種規範性是在政治運行中應該被實現的,具有職能上的權威性和政治上的强制性。這種規範性既是一個統治上的問題,也是一個知識上的問題。而對規範性的强調,顯然隱含着體系和非體系的對比。前文已指出,左婭曾論述説,筆記作爲非體系的文本載體,是一種描述性的而不是規範性的文類。

《周官新義序》不僅描述了王安石對於法和道之間關係的看法,在某個意義上也描述了沈括進入“變法的世界”後的位置,在前文的引文之後,王安石接着論述:“其人足以任官,其官足以行法,莫盛乎成周之時。其法可施於後世,其文有見於載籍,莫具乎《周官》之書。”(37)程元敏《三經新義輯考彙評》下,頁1。而沈括就是在行法的官位上的其中一“人”。因此,當沈括開始參與新法的時候,他面對的王安石是一個政治體系的建立者,而且,新法的規範性不僅在於政治思想和政策,也在於對參與新法人的位置的設想,而這種設想是有經典依據的。因此,左婭將沈括的角色描述爲對這個體系中的部分進行修補和完善的人。當然,這種情況的造成並不僅僅是因爲沈括和王安石的知識論立場差異,而是一個更爲複雜的歷史過程。

如果將王安石在熙寧元年四月所上《本朝百年無事劄子》視爲變法藍圖的形成,這個藍圖已經過長年的思考,(38)王安石對變法的思考可以追溯到他在宋仁宗朝所上的《言事書》,鄧廣銘在分析《言事書》時,一方面認爲它已經是一整套的改革方案;另一方面,又認爲《言事書》與新法相比較,還顯得狹窄,似乎不能説《言事書》是新法的草案或藍圖。見鄧廣銘《北宋政治改革家王安石》,石家莊,河北教育出版社,2000年,頁47—48。那麽在這時已經對涵蓋經濟、政治、教育、軍事各個方面的改革進行了規劃,但是這種規劃是否包括之後推行變法的策略和方法?如果其中相當部分的策略和方法都已經有過規劃,那麽無論是宋神宗、新法的支持者還是反對者所遭遇的都不是一個靜態的體系,而是一個體系的歷史性展開。同時,對於沈括和其他參與到新法中的“新進少年”而言,他們進入到新法的體系並面對王安石時,呈現出在權力和思想體系性上的弱勢。而這種弱勢不僅是因爲在官僚體系内職位等級的差異,(39)比如漆俠將吕惠卿、曾布、章惇等稱爲“下層士大夫”或者“小官員”,並將對他們的提拔視爲變法的重要環節。見漆俠《王安石變法》,上海人民出版社,1969年,頁86。也是因爲一種士大夫“代際”上的差異。所謂士大夫的“代際”差異,其基礎當然是年紀和進入官僚體系的年資,而更重要的是師生關係以及在士大夫網絡中的聲譽等“文化資本”。這意味着,參與新法的這段經歷,顯然不僅對他們的政治生涯,也對他們的思想歷程産生了深刻的影響。而左婭從知識立場的角度重新解讀了沈括和王安石之後的衝突,以及這種衝突對沈括的影響。隨着沈括對新法的參與,他逐漸開始修正新法施行的具體細節。在這個修正過程中,他保持了一種知識論的一致性,即,基於聞見之知,關注如何在經驗的層面實現成功,而且關注點在於細節。當王安石開始無法接受沈括的修正時,他們的分歧在於,王安石將新進少年視爲新法的捍衛者,而沈括的修正被他視爲理念上的背叛;但沈括則認爲他只是在對原有的體系做修補。他不願意用政治性詞彙來表達他與王安石的不同,但是卻掩蓋不了在知識論立場上的分裂。沈括的退出實際上展示了一種深層的策略式抵抗,這種抵抗是針對建立體系的。在退出王安石的體系之後,沈括最後在他的晚年以《夢溪筆談》表達了他的知識論立場。

正因爲王安石的體系在這裏扮演着雙重的角色,同時我們需要將這個體系視爲歷史性的展開,所以有一些問題尚待討論。沈括和這些新進少年們在遭遇王安石的新法及其思想體系的時候,是在推行新法時的實踐性的遭遇,還是閲讀/思想上的遭遇?這兩種遭遇顯然都存在,之所以將其加以區分,是想指出這兩種遭遇對新法參與者可能是經歷中的不同階段,比如沈括在熙寧四年就參與到了新法之中,在《周官新義》頒下之前,沈括是否已經有機會讀到其中的内容?新法和新學對他造成的影響有差異嗎?另外,如果將新法的參與者視爲一個羣體,參與了《三經新義》修撰的吕惠卿,與只參與了新法推行的沈括,他們之間有差異嗎?而新法的參與者和反對者在遭遇新法的體系之後思想歷程有何差别?一個很好的比較對象是程灝。(40)左婭比較沈括和二程的重點,在於對“理”的不同看法,進而論述沈括的經驗性的“理”觀。

四 “時代錯置”的概念能否重構歷史性的知識論?

讓我們回到本文一開始的問題,“經驗主義”這個貌似時代錯置的術語能幫助我們在歷史語境中理解沈括嗎?正如前文分析所指出的,左婭在使用經驗主義時,並非只關注單個概念,而是借由經驗主義建立起了一個相互關聯的概念羣,其中的概念都嘗試在現代學術語言和古代文本語境之間做溝通,而溝通的方式也相當多樣。

左婭並非不重視宋代文本中所使用的詞彙,以試圖將現代學術語言的分析和比較研究落腳於對這些詞彙的闡釋。前文曾討論的“聞見之知”就是典型的例證,對聞見之知的討論,其背後當然隱含着與來自感官的經驗知識的比較。經驗知識在中國古代知識建構中扮演着什麽樣的角色,一直都是中國古代科學史和醫學史關注的問題。但是“經驗”這個詞能否超越翻譯和歷史語境,在中國古代建立“對等關係的喻説”,也逐漸受到重視。在這些反思性的研究中,馮珠娣(Judith Farquhar)比較經驗和experience的語義差異,“經驗”是一個更爲歷史性、集體性和散漫的詞彙,而experience則與個體性的生活敍述關聯更爲緊密。在當代中醫的知識和實踐中,經驗被視爲做出醫學判斷和決定的基本概念,它區别正確和錯誤的醫療行爲。經驗是醫療行爲的合法性依據,它是通過門診生涯逐漸精熟的一系列知識體驗和技術的總稱。(46)Judith Farquhar, Knowing Practice: The Clinical Encounter of Chinese Medicine, Boulder, San Francisco, Oxford, Westview Press, 1994.而雷祥麟則試圖展示近代以來“經驗”的翻譯史和歷史語義演變,並描述這個概念如何在現代醫學的論爭之中,逐漸被視爲中國傳統醫學/東亞傳統醫學得以保存的基本要素之一。(47)Sean Hsiang-lin Lei, “How Did Chinese Medicine Become Experiential? The Political Epistemology of Jingyan”, Positions: East Asian Cultures Critique, 10-2, 2002, pp.333-364.這些研究展示出了experience和經驗各自詞彙的歷史及其在現代翻譯過程中建立“對等關係的喻説”的過程,同時揭示出其語義的差異,但是也遺留下一個問題,即如何使用經驗及其相關概念來分析中國古代的知識。左婭通過對張載論述的分析,不僅以比較的方式展示了“聞見之知”與來自感官的經驗知識的異同,同時也建立起了宋代知識論語境中的一個概念結構,物—耳目—感官之知構成縱軸,聞見之知和德性所知又構成横軸。而這個關係的分析,不僅爲分析中國古代經驗知識的傳統提供了一種歷史性的工具,也爲討論宋代士人不同的知識論取向埋下了伏筆。如果説對聞見之知的討論,依然是試圖在兩個概念之間建立起對等性的關係,在對可靠性的討論中,左婭不再拘泥於這種一對一的關係。可靠性囊括了沈括文本中多個重要的關鍵字彙,比如驗、信等。這些詞彙顯然有不同的意義,在進入沈括的文本之前也有各自的歷史,左婭通過可靠性這個概念統合了筆記中看似紛繁的敍述,以實現一個更爲整合的敍述。

在聞見之知、可靠性等分析的基礎上,用於分析沈括的經驗主義一詞,顯然已經與其原有的意涵和歷史呈現出差異,在宋代的歷史和文本語境中獲得根基。但是左婭的分析並不滿足於此,沈括的經驗主義被放在另一個對比之中,即體系和非體系。這個對比,使得對沈括知識論的分析不再局限於一個個體,而是構成對整個時代的知識論的分析,更多的士人被納入這個敍事中,王安石、邵雍、程頤、程顥等等。而沈括與王安石在體系和非體系上的差異,又嵌入到了沈括生命歷程的分析之中,將他的政治經歷與知識論的演進過程勾連起來。同時,關於王沈二人的知識論差異的討論,也爲理解新學和新法的關係,乃至宋代士人的“學”如何構成其政治實踐的知識論基礎,提供了新的可能。同時,她還將沈括提到的可靠的求知者,包括張衡、陸績、張子信、僧一行、舒易簡、畢昇和喻皓等視爲非系統的知識共同體(epistemic community)。這一論述將對知識論的觀察進一步推到了身分的分析,這樣的討論基於之前對知識論的歷史性觀察,它比時代錯置的“科學家”、或者“士人”與“工匠”的身分區分(48)士人和工匠的身分區分其實受到近代歐洲科學技術史中學者/工匠(scholar/artisan)二分的影響,用這樣的方式來分析中國古代的知識可見Dagmar Schäfer, The Crafting of the 10,000 Things: Knowledge and Technology in Seventeenth-Century China, University of Chicago Press, 2011. 吴秀傑,白嵐玲譯《工開萬物——17世紀中國的知識與技術》,南京,江蘇人民出版社,2015年。都更具有了一種歷史性和反思性。左婭進而將這樣的分析進一步推進到沈括和《夢溪筆談》的接受史中,她强調後代接受沈括的兩個關鍵歷史範疇,是“博學”和筆記。她將沈括後代的讀者分爲三類: 第一類是體系建構者,比如朱熹、馬衡明;第二類是追尋可靠性的人,比如洪邁、王應麟等;第三類是考據學者,比如阮元。在這裏體系/非體系的劃分、可靠性的概念又成爲分析沈括和《夢溪筆談》的接受史的工具。由此,一個看似時代錯置的詞彙,得以跨越中文和英文、古代和現代,提供了歷史性地理解北宋乃至中國古代的知識論,並進一步描繪知識的歷史圖景的可能。