个体选择与结构限制:2019 年女足世界杯中国受众媒介使用行为的影响因素

2020-11-27唐雨晴陈昌杰

唐雨晴,郭 晴,陈昌杰

大型体育赛事受众的媒介使用行为已成为当前体育组织和媒体机构高度关注的问题[1]。受众作为大型体育赛事的直接消费者,对体育组织和媒体机构具有重要的价值。在当今的媒介化社会,大型体育赛事已不仅是单纯的竞技活动,更是瞩目的社会事件。赛事受众也不再限于现场观看比赛的受众,还包括了数量庞大的通过媒介欣赏赛事的人群。据统计,2018 年俄罗斯世界杯期间,全球共有35.72 亿人全平台收看[2],售出的门票约为250 万张[3],可见,相对于有限的现场受众,大型赛事的媒介受众显得更为重要。

另一方面,在移动互联网技术蓬勃发展的背景下,人们在大型体育赛事期间的媒介使用行为也在发生着变化。根据CNNIC 发布的第45 次《中国互联网络发展状况统计报告》[4],截至2020 年3 月,我国网民规模已达9.04 亿,互联网普及率达64.5%,其中手机网民规模达8.97 亿,网民使用手机上网的比例高达99.3%,在移动互联网时代,媒体的生态环境正在发生急剧的变化,人们体验赛事的方式也在改变。据FIFA 公布的官方数据,2019 年女足世界杯全球共有11.2 亿受众全平台收看,中国受众数量在亚洲地区排名第一,总人数达到3.426 亿;其中2.795 亿中国受众是通过数字媒介观看的女足世界杯,占全球总数的58.0%[5]。

新的媒介生态环境下,哪些因素影响了大型体育赛事期间中国受众的媒介使用行为,我们还知之甚少。目前,国内已有的大型体育赛事研究主要集中在现场观众[6]、社会效益[7]、风险评估[8]、赛事管理[9]、媒介传播[10]、赛事与国家形象[11]和城市发展[12]等方面,对赛事媒介受众的关注很少,并且为数不多的实证研究[13-14]均是从单一的视角分析影响赛事媒介使用行为的个体因素或结构性因素,尚未考察二者相互作用的综合影响。基于此,本研究关注大型体育赛事的媒介受众,通过对2019 年女足世界杯中国受众的调查数据,考察个体及结构性因素对大型体育赛事受众的媒介使用行为的影响,以进一步理解中国的大型体育赛事媒介受众的特征,从而可以为体育组织和媒体机构的赛事传播和营销提供参考和依据。

1 研究框架

目前学界对媒介使用的研究存在“积极受众论”和“结构主义论”两种不同的理论取向[15]。“积极受众论”强调个体因素对受众媒介使用的影响,将受众视为能动的行为主体,有目的有理性地选择和使用媒介,其代表性理论是“使用与满足理论”。“结构主义论”认为结构性因素才是受众行为的决定性因素,人们的媒介使用行为很大程度上是由一些相对稳定的社会结构和媒介结构因素所决定的[16]。无论是“积极受众论”还是“结构主义论”,都是从单一视角分析受众媒介使用行为的影响因素,没有考察不同因素之间的相互作用对受众媒介使用产生的综合影响。

吉登斯的结构化理论为解释受众的媒介使用行为提供了一个综合框架。结构化理论认为结构并非外在于个体行动,而是内在于个体行动,个体和结构相互依持。结构不仅具有制约性,同时也使行动成为可能;个体的行动既维持着结构,也改变着结构[17]。韦伯斯特[18]对数字时代受众的分析也进一步指出,作为能动者的受众个体与社会结构相互影响相互建构,对受众媒介使用行为的考察,应考虑个体因素和结构性因素的综合影响。由此,本研究将从结构化理论出发,系统考察影响2019 年女足世界杯中国受众媒介使用行为的个体因素和结构性因素。

在个体层面,年龄、性别、教育程度、收入等人口统计学因素,一直是学者和业界用来解释赛事媒介消费的重要因素[19-20]。观看动机也是解释受众赛事媒介使用的主要因素,柯惠新[21]对雅典奥运会中国受众的调查发现,关注中国队传统优势项目是中国受众奥运电视媒介使用的主要动机。Smith 等人[22]的研究发现,社交动机是体育迷在观赛时使用推特的最主要因素,因为社交媒体可以满足观赛的体育迷实时与他人互动交流比赛内容的需求。体育迷身份和球队认同也是预测赛事媒介使用的重要因素。以美国人为调查对象的研究发现,与普通观看者相比,体育迷在媒介上观看比赛及相关的内容更多[23],也更关心比赛结果[24]。Wann 等人[25]发现,球队认同度越高的人,在媒介上观看比赛的时间越长。此外,还有研究[26]发现与国内赛事不同,大型国际体育赛事的媒介使用与国民的爱国主义显著相关。一项对德国世界杯瑞士受众的电视媒介消费调查[27]发现,爱国主义显著正向影响了世界杯的电视媒介消费。

在结构性因素层面,时间可能性和媒介可得性是解释受众赛事媒介使用的重要变量。王兰柱[14]的研究发现,是否有时间使用某种媒介,影响了中国受众的北京奥运媒介选择,而这种现象尤其表现在电视媒介上。Tang 等人的研究[28]发现,媒介可得性是影响美国人里约奥运电视媒介消费的重要因素。Gantz等人[24]发现,日常的体育参与和人们的赛事媒介消费显著相关,和平时经常参与体育运动的人相比,那些不参与体育运动的人,往往对观看体育赛事的兴趣更少,实际观看体育比赛的次数也更少。不能忽视的是,场景也是影响人们媒介使用行为的重要因素。不同的地点,不同的信息系统条件下,受众会产生不同的行为需求而选择不同的媒介[29]。Phalen等人[30]发现,在群体环境中,人们就更倾向于选择电视媒介来感受与群体的联系。

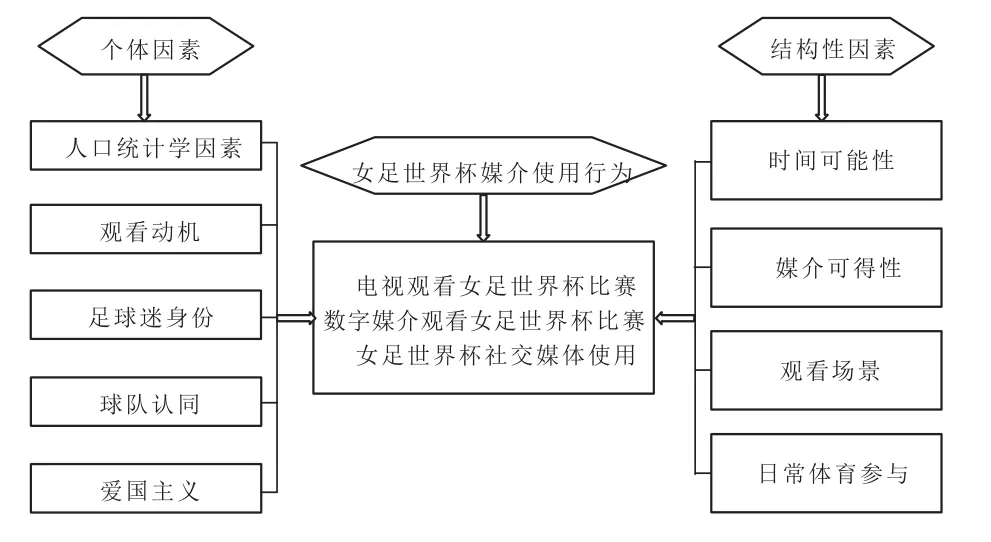

综合上述研究成果,本文从个体层面和结构性层面,围绕人口统计因素、观看动机、足球迷身份、球队认同、爱国主义、时间可能性、媒介可得性、观看场景和日常体育参与等九个方面构建了2019 年女足世界杯中国受众媒介使用行为影响因素的分析框架(如图1 所示),试图回答以下三个问题:

RQ1:哪些因素影响了中国受众在电视上观看女足世界杯比赛?

RQ2:哪些因素影响了中国受众在数字媒介上观看女足世界杯比赛?

RQ3:哪些因素影响了中国受众的女足世界杯社交媒体使用?

图1 2019 年女足世界杯媒介使用行为的分析框架Figure1 Theoretical model of media use behavior for 2019 Women's World Cup

2 研究方法与研究设计

2.1 问卷调查法

本研究采用问卷调查法收集数据,研究者以微信、QQ、足球迷网络社区为主要渠道,广泛发布问卷链接,完成问卷的被访者将获得5 元微信红包。研究者最终回收了1 126 份问卷,剔除未满18 岁、从未看过2019 年女足世界杯、填写速率、雷同答卷、境外IP等无效问卷,共得到453 份有效样本。

对本次调查的453 份有效样本进行分析,发现样本的年龄分布范围在18~58 岁之间,平均年龄约为28 岁;男性占比为68.7%,女性占比31.3%;受访者的教育程度多集中在本科(56.3%),硕士及以上为30%,专科为9.5%,高中及以下为4.2%;在年收入上,55.4%的受访者低于5 万元,20.5%的在5~9.9 万元,15%的在10~19.9 万,9.1%的在20万元及以上。

2.2 变量的测量

2.2.1 因变量

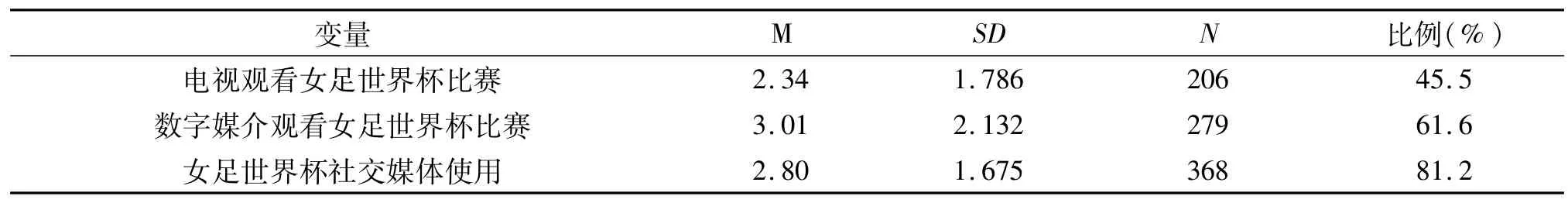

媒介使用行为。本研究将媒介使用行为分为三个部分:电视观看女足世界杯比赛、数字媒介观看女足世界杯比赛和女足世界杯社交媒体使用。参照Devlin等人[31]对巴西世界杯媒介使用行为的测量方法,采用时间维度,分为7 个等级:1 =0 min,2 =1~30 min,3 =31~60 min,4 =61~90 min,5 =91~120 min,6 =121~150 min,7 =150 min 以上。电视观看女足世界杯比赛(M =2.34,SD =1.786)部分通过询问“2019 年女足世界杯期间,您一般一天花多长时间在电视上观看女足世界杯比赛”进行测量;数字媒介观看女足世界杯比赛(M =3.01,SD=2.132)部分通过询问“2019 年女足世界杯期间,您一般一天花多长时间在数字媒介上(电脑、手机、平板等)观看女足世界杯比赛”进行测量;女足世界杯的社交媒体使用(M =2.80,SD =1.675)部分通过询问“2019 年女足世界杯期间,您一般一天花多长时间在社交媒体上关注、讨论或分享有关女足世界杯的信息”进行测量。

2.2.2 自变量测量

人口统计学因素。主要测量了受访者的性别、年龄、教育程度和年收入。其中,性别采用虚拟变量进行处理,男=0,女=1;年龄为连续变量;教育程度分为4 个等级进行测量:1 =高中及以下,2 =专科,3 =本科,4 =硕士及以上;年收入分为4 个等级进行测量:1 =5 万元以下,2 =5~9.9 万,3 =10~19.9 万,4 =20 万及以上。

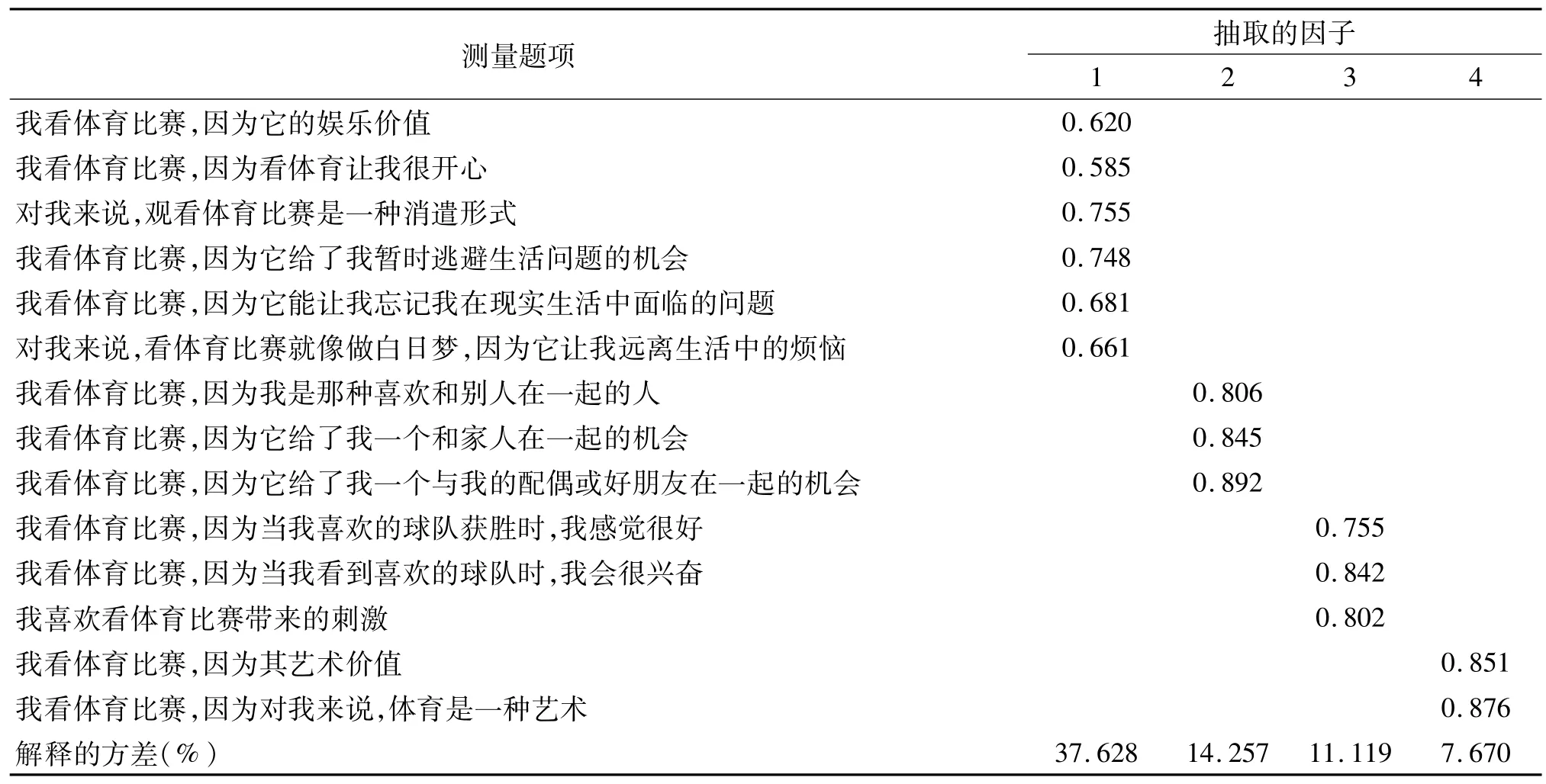

观看动机。采用Tang等人[28]编制的体育赛事观看动机量表,共14 个题项,答案采用7 级李克特量表编码(1 =非常不同意,7 =非常同意)。使用主成分分析法对题项进行因子分析,采用特征值大于1,公因子方差大于0.4,各因子载荷均高于0.5 的标准,共抽取4 个公因子,总共解释70.67%的方差,用最大方差法进行因子旋转,得到旋转后的因子分析矩阵如表1 所示。将公因子1 命名为“娱乐消遣动机”,公因子2 命名为“社会交往动机”,公因子3 命名为“积极压力动机”,公因子4 命名为“美学动机”。对题项加总后平均,即得到娱乐消遣动机(M =4.51,SD =1.295)、社会交往动机(M =5.94,SD =0.927)、积极压力动机(M =4.606,SD =1.497)、美学动机(M =5.32,SD =1.240)的得分。在本研究中,娱乐消遣动机的Cronbach's α =0.834,社会交往动机的Cronbach's α =0.873,积极压力动机的Cronbach's α =0.783,美学动机的Cronbach's α=0.830。

表1 观看动机的探索性因子分析结果Table 1 Exploratory factor analysis on viewing motivation

足球迷身份。根据Keaton 等人[32]编制的体育迷自我认同量表,对足球迷身份具体操作化为“作为一个足球迷对我来说非常重要”等5 个题项,答案采用7 级李克特量表编码(1 =非常不同意,7 =非常同意)。分别计算5 个项目的平均分作为受访者的足球迷身份(M =5.66,SD =1.345)。本研究中该量表Cronbach's α =0.949。

球队认同。借鉴Wann 等人[25]编制的的体育受众认同量表(sport spectator identification scale,SSIS),共有七个题项,答案采用7 级李克特量表编码(1 =非常不同意,7 =非常同意)。计算所有项目的平均分作为受访者的球队认同度(M =4.28,SD=2.187),分数越高表示球队认同度越高。本研究中该量表Cronbach's α系数为0.840。

爱国主义。采用Billings等人[33]编制的爱国主义量表,包括“我为我的祖国而自豪”等6 个题项,答案采用7 级李克特量表编码(1 =非常不同意,7=非常同意)。计算所有项目的平均分作为受访者的爱国主义(M =6.55,SD =0.786),分数越高表示爱国主义感越强。本研究中该量表Cronbach's α 系数为0.936。

时间可能性。时间可能性是指受众是否有时间使用某种媒介。本研究将时间可能性分为电视观看的时间可能性和数字媒介观看的时间可能性,具体操作化为询问受访者有时间在电视上观看女足世界杯比赛的频率(M =3.37,SD =1.633)、有时间通过电脑、平板或手机观看女足世界杯比赛的频率(M =4.06,SD =1.642),答案采用7 级李克特量表编码(1 =从不,7 =总是)。

媒介可得性。媒介可得性是指受众是否拥有某个特定的媒介[34],本研究将媒介可得性分为电视可得和网络媒介可得,具体操作化为“您现在住的地方能看电视吗?您有电脑、平板或智能手机吗?”在我们的调查中,所有的受访者均报告有智能手机,因此“网络媒介可得”不具有差异性,在此不将其纳入自变量。

观看场景。对观看场景的测量主要通过询问受访者在2019 年女足世界杯期间,参加以下各项活动的频率:(1)独自在家看女足世界杯(M =3.77,SD =1.689);(2)和其他人一起在家看女足世界杯(M =3.19,SD =1.585);(3)在别人家里看女足世界杯(M =2.24,SD =1.327);(4)在公共场所(如酒吧、餐厅)观看女足世界杯(M =2.58,SD =1.391),答案采用7 级李克特量表编码(1 =从不,7 =总是)。

日常体育参与。对日常体育参与的测量,操作化为询问受访者平时踢足球的频率(M =3.52,SD=1.898),答案采用7 级李克特量表编码(1 =从不,7 =总是)。

对整体问卷的信度进行检验,统计结果显示,Cronbach's α系数为0.889,超过0.7 的标准。同时,各个因子的内部一致性系数Cronbach's α 系数也都在0.8 以上,说明问卷的整体信度水平较好。在效度检验中,结果发现KMO值为0.874,并通过Bartlett’s球型检验(P <0.001),累积方差解释比例达73.424%,且各个变量的KMO 值均大于0.8,除球队认同有一题项“我不喜欢我在2019 年女足世界杯所支持球队的最强对手”的因子载荷低于0.5 予以删除外,其余因子载荷值均大于0.5。

3 研究结果

3.1 女足世界杯媒介使用情况

为考察受访者2019 年女足世界杯媒介使用的情况,本文对电视观看女足世界杯比赛、数字媒介观看女足世界杯比赛和女足世界杯社交媒体使用进行了描述性分析。如表2 所示,在我们的样本中,平均每天在电视上观看女足世界杯比赛的均值得分为2.34,数字媒介观看女足世界杯比赛的均值得分为3.01,女足世界杯社交媒体使用的均值得分为2.80。总体而言,45.5%的受访者表示在电视上看过女足世界杯比赛,61.6%的受访者在数字媒介上看过女足世界杯比赛,81.2%的受访者在社交媒体上关注、讨论或分享过女足世界杯。此外,22.3%的受访者表示仅通过电视观看了女足世界杯比赛,38.4%的受访者表示仅通过数字媒介观看了女足世界杯比赛。

表2 女足世界杯媒介使用行为的描述性分析Table 2 Descriptive analysis of media use behavior during 2019 Women's World Cup

3.2 女足世界杯媒介使用行为的影响因素

为从数个自变量中找出对因变量最具预测力的自变量,本研究采用逐步多元回归分析法,以构建一个最佳的回归分析模型[35]。分别以电视观看女足世界杯比赛、数字媒介观看女足世界杯比赛、女足世界杯社交媒体使用作为因变量,自变量为人口统计学因素、观看动机、足球迷身份、球队认同、爱国主义、时间可能性、媒介可得性、观看场景、日常体育参与。所有预测变量的方差膨胀因子都小于2.0,说明本研究不存在多重共线性问题。

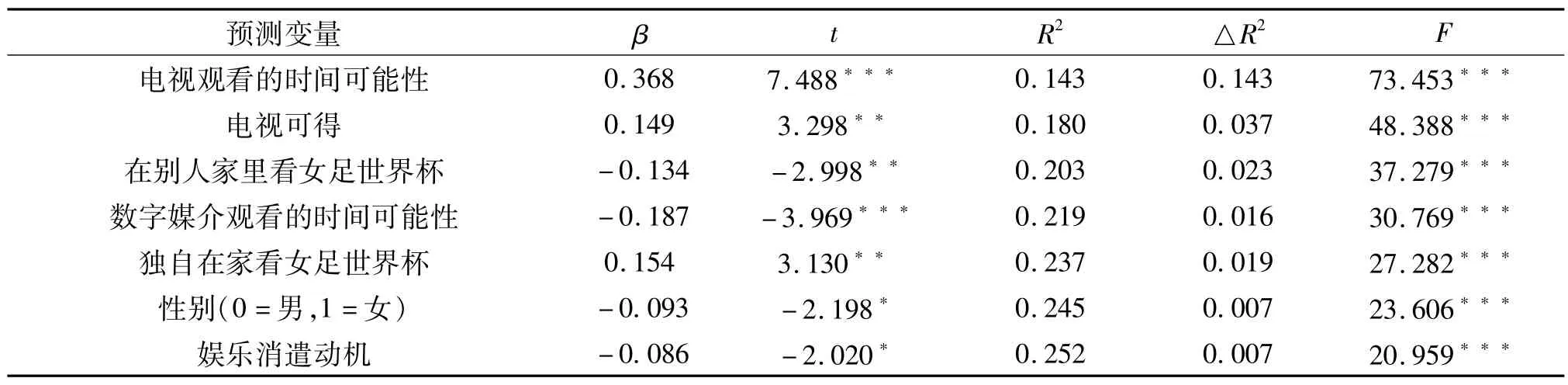

3.2.1 电视观看女足世界杯比赛的影响因素

根据RQ1a,由表3 可知,影响电视观看女足世界杯比赛的因素有七个:电视观看的时间可能性、电视可得、在别人家里看女足世界杯、数字媒介观看的时间可能性、独自在家看女足世界杯、性别、娱乐消遣动机。最具预测力的是电视观看的时间可能性,解释变异量为14.3%;其次是电视可得,解释变异量为3.7%。其中电视观看的时间可能性(β =0.368,P <0.001)、电视可得(β =0.149,P <0.01)、独自在家看女足世界杯(β =0.154,P <0.01)与电视观看女足世界杯比赛呈正向显著相关;在别人家里看女足世界杯(β =-0.134,P <0.01)、数字媒介观看的时间可能性(β =-0.187,P <0.001)、性别(β =-0.093,P <0.05)、娱乐消遣动机(β =-0.086,P <0.05)与电视观看女足世界杯比赛负向显著相关。标准化回归方程为:电视观看女足世界杯比赛=(0.368 ×电视观看的时间可能性)+(0.149 ×电视可得)+(-0.134 ×在别人家里看女足世界杯)+(-0.187 ×数字媒介观看的时间可能性)+(0.154 ×独自在家看女足世界杯)+(-0.093 ×性别)+(-0.086 ×娱乐消遣动机)。

表3 电视观看女足世界杯比赛的逐步多元回归分析Table 3 Stepwise multiple regression of watching the Women's World Cup matches on TV

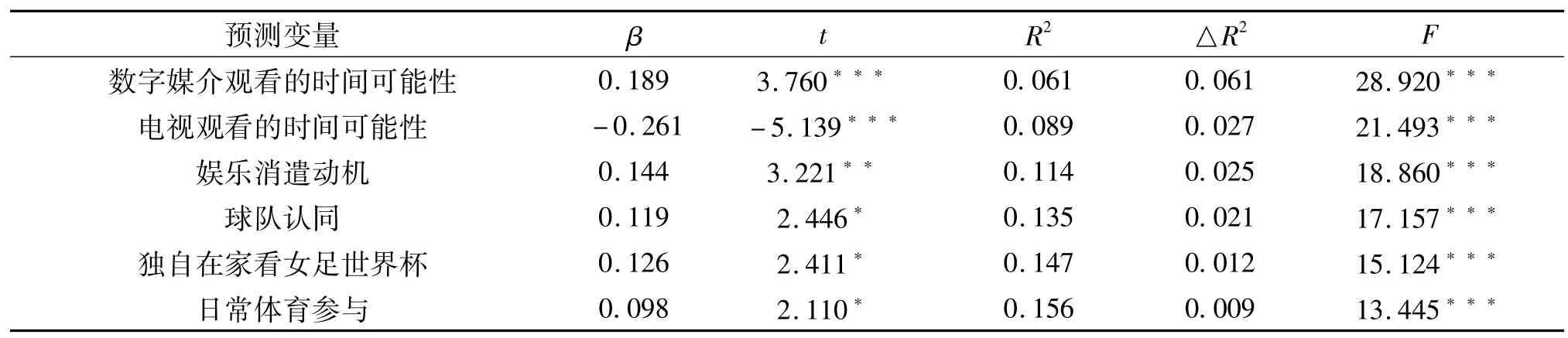

3.2.2 数字媒介观看女足世界杯比赛的影响因素

根据RQ2,由表4 可知,影响数字媒介观看女足世界杯比赛的因素有6 个:数字媒介观看的时间可能性、电视观看的时间可能性、娱乐消遣动机、球队认同、独自在家看女足世界杯、日常体育参与。最具预测力的是数字媒介观看的时间可能性,解释变异量为6.1%;其次是电视观看的时间可能性,解释变异量为2.7%。其中数字媒介观看的时间可能性(β =0.189,P <0.001)、娱乐消遣动机(β =0.144,P<0.01)、球队认同(β =0.119,P <0.05)、独自在家看女足世界杯(β =0.126,P <0.05)、日常体育参与(β =0.098,P <0.05)与数字媒介观看女足世界杯比赛呈正向显著相关;电视观看的时间可能性(β =-0.261,P <0.001)与数字媒介观看女足世界杯比赛负向显著相关。标准化回归方程为:数字媒介观看女足世界杯比赛=(0.189 ×数字媒介观看的时间可能性)+(-0.261 ×电视观看的时间可能性)+(0.144 ×娱乐消遣动机)+(0.119 ×球队认同)+(0.126 ×独自在家看女足世界杯)+(0.098 ×日常体育参与)。

表4 数字媒介观看女足世界杯比赛的逐步多元回归分析Table 4 Stepwise multiple regression of watching the Women's World Cup matches on digital media

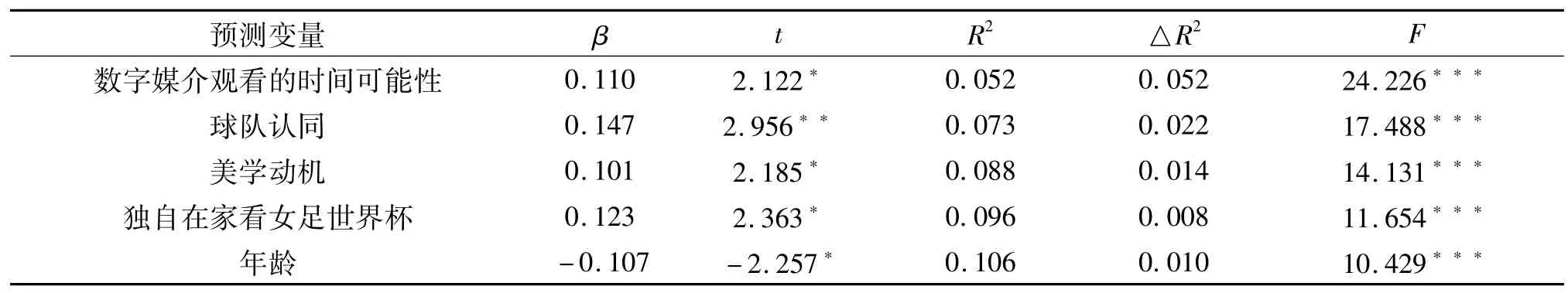

3.2.3 女足世界杯社交媒体使用的影响因素

根据RQ3,由表5 可知,影响女足世界杯社交媒体使用的因素有5 个:数字媒介观看的时间可能性、球队认同、美学动机、独自在家看女足世界杯、年龄。最具预测力的是数字媒介观看的时间可能性,解释变异量为5.2%;其次为球队认同,解释变异量为2.2%。数字媒介观看的时间可能性(β =0.110,P <0.05)、球队认同(β =0.147,P <0.01)、美学动机(β =0.101,P <0.05)、独自在家看女足世界杯(β=0.123,P <0.05)与女足世界杯社交媒体使用呈正向显著相关;年龄(β =-0.107,P <0.05)与女足世界杯社交媒体使用负向显著相关。标准化回归方程为:女足世界杯社交媒体使用=(0.110 ×数字媒介观看的时间可能性)+(0.147 ×球队认同)+(0.101 ×美学动机)+(0.123 ×独自在家看女足世界杯)+(-0.107 ×年龄)。

表5 女足世界杯社交媒体使用的逐步多元回归分析Table 5 Stepwise multiple regression of social media uses during the Women's World Cup

4 结论与讨论

本研究主要关注大型体育赛事的媒介受众,检验并分析了2019 年女足世界杯期间中国受众媒介使用行为的影响因素。研究发现,受众的女足世界杯媒介使用行为是个体和结构性因素共同作用的结果;观看动机和球队认同,性别和年龄等个体因素对受众的女足世界杯媒介使用行为有显著影响;研究也发现,受众的赛事媒介使用行为并非完全的需求偏好使然,而是很大程度上受到时间可能性、媒介可得性、观看场景、日常体育参与行为等外部结构性因素的影响。

4.1 在受众的赛事媒介使用行为上,结构性因素的影响大于个体因素

吉登斯的结构化理论认为个体和结构相互依持,结构并不是外在于个体的,它既有制约性同时又赋予行动者以主动性。尽管该理论对于人类的社会行为具有一定的启发性和高度的解释力,但国内的赛事媒介受众研究还未对该理论进行经验性的验证。本研究关注大型体育赛事的媒介受众,根据结构化理论,将个体因素具象化为球队认同、观看动机等变量,将结构化因素具象化为时间可能性、媒介可得性等变量。

更重要的是,本研究采用经验数据,对个体因素和结构性因素进行验证并比较了两个层面的解释力大小。研究发现,即使在技术赋权的互联网时代,大型体育赛事受众的媒介使用行为也并非完全是积极主动的,而是很大程度上受到外部结构性因素的影响。研究表明,赛事受众的媒介使用行为是一个复杂的过程,个体的动机和偏好并不足以解释赛事媒介行为的发生。研究赛事受众的媒介使用行为,对其所处的外部结构性因素的考量是十分必要的。

该发现可以为体育组织和媒体机构提供一些启示和建议。因为结构性因素对受众女足世界杯媒介使用的影响大于个体因素,因此大型体育赛事传播者和营销者应重视这些“不可见”但却非常重要的结构性因素对赛事受众的影响。只有理解了结构性因素和个体因素如何共同作用于受众的媒介使用行为,我们才能构建出赛事体验的最佳媒介环境。

4.2 大型体育赛事不仅仅是一场体育事件,也是“媒介事件”

1992 年,戴扬和卡茨出版的《媒介事件:历史的电视直播》,提出媒介事件是指电视直播的令国人乃至世人集体观看的重大历史事件[36]。媒介事件不仅与电视直播对事件的呈现有关,而且与大规模的、同一时刻的集体观看有关[37]。目前,国内很多研究将世界杯、奥运会等大型体育赛事称为“媒介事件”[38]。然而,少有研究对其进行经验性的验证。研究发现,球队认同和观看动机是影响受众女足世界杯媒介使用行为的重要个体因素,而足球迷身份和爱国主义对女足世界杯媒介使用没有显著影响。本研究从经验层面上验证了女足世界杯等大型体育赛事对于受众而言,并不仅仅是一场体育事件,也是唤起体育迷和非体育迷共同关注和参与的“媒介事件”。在女足世界杯期间,球迷和非球迷共同参与到一场盛大的媒介仪式中,在支持的球队和比赛中,享受着竞技体育带来的娱乐和美感。该研究结论也提示体育组织和媒体机构,大型体育赛事的传播和营销不能忽视对非体育迷群体的关注,另一方面还应重视对受众娱乐消遣和美学动机的满足,以及球队认同的关注。

4.3 性别和年龄对受众的赛事媒介使用有显著影响

研究[39]发现,与女性相比,男性在电视上观看女足世界杯的时间更长,这与中国的电视体育受众整体以男性居多的原因有关。相对于年纪大的受众,年轻的受众更可能使用社交媒体关注女足世界杯,这与国外学者的研究发现一致[40]。该发现也提示大型体育赛事的媒介传播和营销,应重点针对年轻的男性群体,以更加差异化的方式满足核心受众的需求。

4.4 研究局限和展望

虽然上述研究结论有助于我们深入认识和理解大型体育赛事期间中国受众媒介使用行为的影响因素,但是本研究仍然存在一些局限性。其一,本研究采用的是横断研究设计,因而研究结论不能以因果推论。其二,因为要获取2019 年女足世界杯的中国受众总体及抽样框非常困难,因此,我们本次通过方便样本进行的研究是对中国受众大型体育赛事媒介使用行为的影响因素进行的初步探索,其结论不能推及2019 年女足世界杯的所有中国受众,未来的研究可以考虑采用更加科学的概率样本进一步深入探索受众赛事媒介使用行为的影响因素。其三,因为主客观的限制,本文对于自变量的选择存在一定的有限性,可能还有一些影响因素没有纳入研究范围,未来的研究应更加全面地考察。