农村空心化的经济效应实证分析

——基于技术和资本增长率视角

2020-11-26台德进

台德进

(滁州学院 经济与管理学院,安徽 滁州239000)

快速发展的工业化、城镇化以及城乡二元制经济结构等因素共同推动了我国农村劳动力持续性转移至城市部门,由此产生了一系列积极的经济效应。比如,劳动力转移大幅度减少了农村隐蔽性失业人数,增加了就业机会和农民收入渠道(张艺冉,2019)[1];劳动力转移对于减贫扶贫以及老少边穷地区脱贫意义显著(洪应业,2020;张磊,2020)[2,3];劳动力转移对于推动农业产业化、土地集约化使用功不可没(曲直,2016)[4];劳动力转移反过来又促进了城镇化和工业化的发展,推动了城乡部门发展(向晶,2018)[5]。但也应该注意到,农村劳动力持续性的大规模转移也将带来一定的负面效应。比如,这种过度转移导致农业从业人员不足、土地利用率低以及农业推广新技术受阻(漆世兰,2009)[6];此外,转移还将对生态经济以及农业现代化产生一定的负面影响(丁蕊,2019;狄前防,2017)[7,8]。

新时代背景下,我国经济由要素驱动和投资驱动向创新驱动转变,高质量发展成为时代的主题。农村劳动力持续性转移,特别是新一代农民工持续性转移将可能抑制农村技术进步和资本形成,成为影响农村经济的高质量发展和乡村振兴。虽然我国政府注意到空心化带来的危害并采取了相应措施,比如,鼓励土地集约化生产、出台相应的土地流转政策以及帮助乡村进行特色发展,但这种可能遇见的问题并不能完全消除,可能会随着时间的流逝而加剧。因此,对于劳动力转移如何导致农村空心化以及由此产生的负面影响及其传导机制等问题是值得关注和深思的。但当前学术界关注的焦点主要集中在空心化的现象描述、问题阐述以及对策措施层面(隋政航,2020;刘晴,2020;刘佳,2019;等)[9-11],鲜少涉及农村技术进步率和资本增长率问题,故本文基于技术进步和资本积累视角,探究农村空心化带来的经济负效应。研究思路如下:首先,对我国农村劳动力转移数量进行测度评析,为后文写作提供现实依据;其次,构建数理模型,理论分析劳动力过度转移阻碍农村技术进步和资本积累的传导机制;最后,搜集数据实证分析劳动力过度转移对农村技术进步和资本增长率的作用和影响。

一、农村空心化现状描述

改革开放之初,农村存在大量富余劳动力,随着户籍制度放开和基础设施完善,富余劳动力逐渐转移城市,这极大地增加了农民收入,提高了农村生产效率,并带来了工业化和城镇化的快速发展。值得注意的是,农村劳动力并没有随着剩余劳动力转移完毕而停止转移。此外,劳动力转移还存在联动效应:一是转移出去的劳动力由于相对较高的工资收入和丰富的城市生活带动了部分剩余劳动力也相继转移至城市生产和生活;二是转移出去的劳动力带动了家庭整体迁移。比如,2000年农村生产经营活动人员将近6亿,2017年降至3亿左右;2000年全国农村共有学校(小学、初中和高中)数量481 942所,学生数12 090万人,2017年学校数量削减至111 963所,学生数量减至3 496.7万人。当然,导致数量下降的原因是综合性的,比如人口增长率的下降,但不可否认子女跟随父母进城就读的社会现实。农村呈现“年轻子女进城务工,年老父母留村务农”的代际分工模式。第三次农业普查数据显示,在农村生产经营的3亿人中35岁以下的只有19%。

农村空心化主要是农村劳动力转移带来的直接后果,因此文章重点对农村劳动力转移进行测度评析。目前,官方并没有给出农村劳动力转移的具体数据,因此,需要对转移数量进行一些测算。何建新(2011)科学构建了中国农村劳动力转移的测算体系[12],使用数据均来自中国历年统计年鉴,统计口径一致,且测算方法简单,故本文采取何建新类似的做法,测算方法如下:

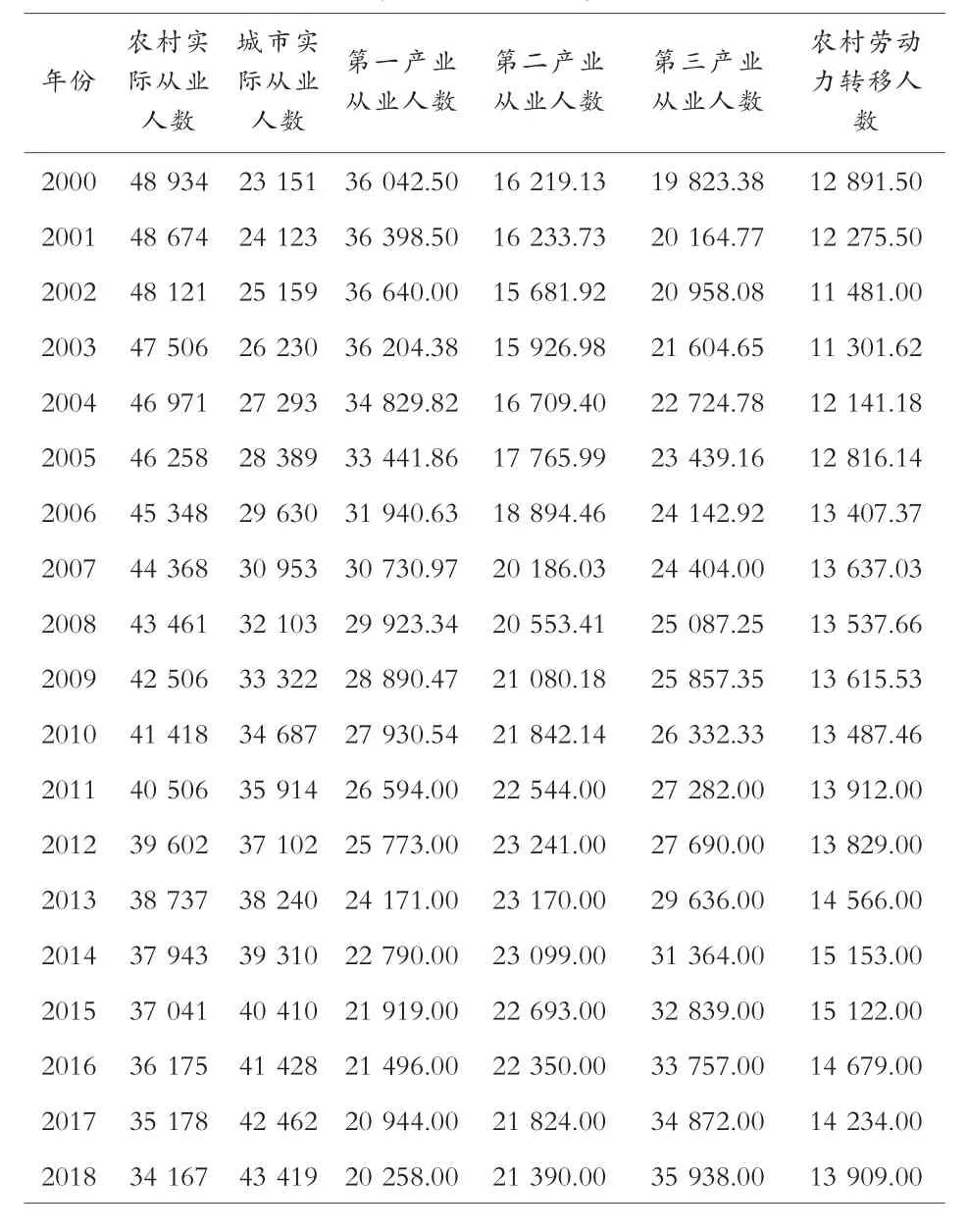

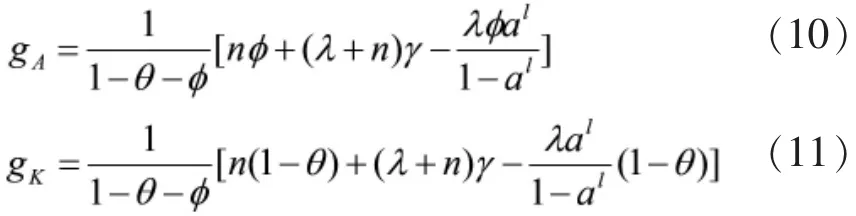

式中,TRL表示转移的劳动力数量;RL和AL分别表示农村实际从业劳动力数量和第一产业即农业实际从业人员数量;IL、SL和CL分别表示第二产业即工业实际从业人员数量、第三产业即服务业实际从业人员数量和城市实际从业人员数量。于是农村劳动力转移的数量等于农村实际从业人员数量与第一产业实际从业人员数量之差,或者等于第二、第三产业实际从业人员总和减去城市实际从业人员数。统计结果如表1。

表1显示,农村劳动力转移人数平均每年在13 000万人以上。2003年最少,为11 301.62万人;2014年最多,为15 153万人。分阶段看,2000~2003年,农村劳动力转移人数从12 891.50万人降至11 301.62万人;2004~2014年为快速上升阶段,年均增长率为2.98%;2015年之后转移规模开始下降,可能由于老龄化严重和农村劳动力可转移人数限制所至。

表1 2000-2018年农村劳动力转移数量测算结果(单位:万人)

过剩的农村劳动力转移对农业生产率、工业化以及农民收入都具有积极的促进作用,但并不等于说劳动力流出的数量越多越好,流出的劳动力与农村经济活动总人口有一个合理的比例,劳动力持续性流动将会远离这个合理的比例,对农业和农村的发展造成不利影响。

二、理论模型

假定农村部门使用资本、劳动和技术三种要素进行生产,且规模报酬不变,生产函数形式如下:

式中,Y表示产出,K、L和A分别表示资本、劳动和技术,技术与劳动相乘表示有效劳动量,al表示转移出去的劳动量占农村劳动总量的比例。假设人口增长率为n,资本积累取决于储蓄率和产出,折旧率为0,技术进步来源于三种渠道:一是干中学;二是城市部门技术溢出,主要依靠外出人员将技术带到农村部门;三是原有知识经验积累。由此设定资本积累和技术进步函数如下:

式(4)中,B为转换参数,0<<1,0<γ<1。θ刻画了农村现有知识存量对技术进步的影响。如果农村部门能够从过去的知识中得到技巧和创新,有利于新技术的产生,则θ>0;如果越简单的发现取得的时间越早,那么新的发现将会越来越难,则θ<0。这两种效应相互冲突,因此不对θ大小作出具体限制。考虑到农村技术进步较慢的现实,整体上假设+γ+θ<1。由式(2)和式(3)可以得到资本的增长率:

对式(5)两边取对数,并对时间求导得到:

式(6)中,gA=A˙/A表示技术增长率。如果劳动力转移增长率为常数λ,即λ=a˙l/al,则上式可以写成:

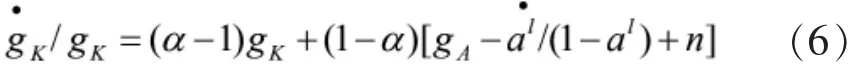

若gK-gA-n+λal(1-al)为负则gA上升,若为正则gK下降,若为0则gK不变,gK与gA的线性关系如图1所示。同样,由式(4)可得到技术增长率:

对式(8)两边取对数,并对时间求导得到:

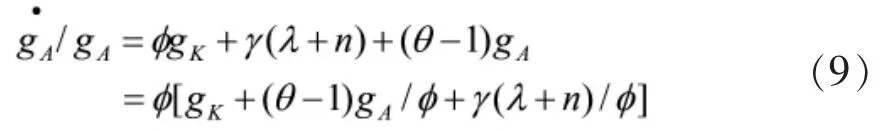

若gK+(θ-1)gA+γ(λ+n)为正则gA上升,若为负则gA下降,若为0则gA不变,gA与gK的线性关系如图1所示。的 两条线相交于图1中的E点,经济将收敛于该点。假如,经济初始在A的位置,即位于直线的上方和直线的下方,则gA和gK会不断上升,直到收敛于E点。假如初始点位于另外一点B点,则经济会沿着图中的箭头方向逐渐收敛于E点。如果经济受到外界干扰,比如某种冲击导致技术和资本增长率下降或者变缓,则会阻止或延缓经济向E点趋向,从而产生负面经济效应。经济位于E点时:

为了考察劳动力持续性转移给技术进步和资本积累带来的影响,分别对式(10)和式(11)中的劳动力转移增长率al求导,得到:

三、实证分析

(一)变量选取和模型设定

(1)因变量:技术进步率和资本增长率。单一指标对技术进行测度有失精准,选取人均农业机械总动力(农业机械总动力/农村人口数)、谷物单位面积产量(谷物总产品/谷物种植面积)和农业劳动生产率(农业总产值/农业从业人员数)三大指标综合测度技术进步趋势,并平均赋予三大指标的权重,技术进步趋势指数其中,Xit表示t年第i个指标。对技术进步趋势指数求增长率,便得到本文的技术进步率。采用永续盘存法对农村资本存量进行估算,方法为Kt=It+(1-δt)Kt-1,投资I选用当年农村固定资本形成总额表示,折旧率采用学术界的一般做法,即假设δ=9.6%,初始资本存量K采用郑明(2011)的测度结果,并以2000年为初始年份和基期价格。对资本存量求增长率,便得到本文的资本存量增长率。(2)自变量:农村劳动力转移比重(农村劳动力转移量/农村劳动力总量)作为核心解释变量,重点考察该变量对因变量的影响。(3)控制变量:选取农产品出口比重、财政支农以及金融支农三大变量作为控制变量。农产品出口比重等于农产品出口额与农业总产值之比,财政支农用财政对农业的支出比重表示,金融支农用金融机构对“三农”的贷款比重表示。数据来源于2001~2019年《中国统计年鉴》和《中国农村统计年鉴》。实证模型设定如下:

式(14)中,y表示技术进步率或资本存量增长率,labor表示农村劳动力转移比重,export、fiscal和finan分别表示解释变量农产品出口比重、财政支农和金融支农。在式(14)的基础上构建变量X与核心变量labor的“交叉解释变量”,以此观察X与labor的联合效应对因变量的影响门槛:

式(15)中变量X指农村劳动力教育水平(edu)和农村居民工资收入与家庭经营性收入的差距(gap)。教育水平使用教育年限表示,测算方法为:edut=6primt+9midt+12hight+16univt,其中,primt、midt、hight和univt分别表示第t年农村劳动力中小学、初中、高中和大专及以上学历人数占乡村从业人员数的比重。教育水平影响劳动力所从事的行业、工作性质以及是否留在农村的意识,进而影响劳动力转移规模。外出工作所获得的工资性收入如果不断接近甚至大于家庭经营性收入将会导致劳动力转移至工资较高的城市部门,影响劳动力的转移规模[7]。以上数据来源于2001~2019年《中国农村统计年鉴》。

(二)实证结果分析

对数据进行观察发现,2008年前后技术进步率出现了明显的变化趋势,因此本文对2000~2008年和2009~2018年两个阶段分开回归。为了避免出现伪回归,对以上变量做单位根检验,发现数据皆是一阶单整,且存在长期协整关系,故对模型作出回归分析,结果如表2-4所示。

表2和表3显示:(1)劳动力转移起初与农村技术进步率呈正向关联,即劳动力转移释放了农村部门剩余劳动力,提高了农村生产效率,技术以更快的速度提升;后期劳动力的继续转移对技术进步率有明显的压抑作用,限制了技术快速进步。虽然我国针对农村空心化采取了相应措施(出台土地流转政策、农业产业化和特色化发展以及乡村振兴战略等),但这种措施带来的效果可能还未显现;也可能具有一些经验和知识的劳动力流出对这些措施有较强的抑制作用,导致农村技术以更慢的速度进步。(2)农产品出口与技术进步率正相关,但并不显著,可能是因为农产品出口大都是初级产品,对技术要求较低的缘故。(3)财政和金融对“三农”的支持与技术进步率也没有明显的联系,可能是因为财政对“三农”的支出主要是用于基础设施建设、家庭困难补助和农业补贴等方面,并没有用于改善技术。(4)交叉解释变量系数由正变为负,且在1%的水平下显著,这说明农村劳动力教育水平提高以及收入中工资-家庭经营性收入比例提高先是增强了劳动力转移对技术进步率的促进作用,后来却抑制了劳动力转移对技术进步率的促进作用。可能是因为城市部门的高工资吸引了大量农村劳动力,特别是熟练劳动力和新一代农民工。刚开始劳动力转移减少了农村隐蔽性失业的数量,释放了剩余劳动,对农业生产效率提升有促进作用,之后的继续转移却带来了负面经济效应。

表2技术进步率作为被解释变量的回归结果(2000-2008年)

表3技术进步率作为被解释变量的回归结果(2009-2018年)

表4的结果显示:(1)劳动力转移与农村资本增长率负相关,且系数在1%的水平下显著,即过多的劳动力转移抑制了农村资本以较快的速度增长,这与前文理论推导的结果是一致的。可能是因为流出的劳动力常年在城市生产、生活和投资,用于农村的资本有限。(2)农产品出口和金融支农对农村资本增长率具有促进作用,系数均在10%的水平下显著。财政支农的系数虽然为正,但并不显著,表明财政并没有显著提升农村资本增长率。这可能是因为财政用于农村固定资本投资的比例较少,效果并未显现。(3)交叉项解释变量的系数均为负,且在1%的水平下显著,表明农村劳动力教育水平提高以及收入中工资-家庭经营性收入比例提高增加了劳动力转移对资本增长率的抑制作用。可能因为拥有较高教育水平的劳动力更倾向于到工资更高的城市部门工作,并常年在城市生活、生产,增加了城市部门资本量却减少了农村部门资本量。

2000-2008年中国农业实际增长率平均为7.93%,2009-2018年为4.87%,增速减缓。实际上影响农业增长的主要要素中,土地变化不大,而劳动、资本和技术变化明显。根据搜集到的数据,中国农村劳动力转移的比例呈逐年上升趋势,由2000年的26.34%增加到2018年的40.71%。技术进步率在2008年前后出现了明显的变化趋势,由2000年的2.51%上升到2008年的8.54%再下降到2018年的3.64%。资本存量增长率在2000-2010年平均为13.92%,在2011-2018年平均为-3.36%。这与理论分析和实证检验结论基本一致,即技术进步率随着劳动力转移比例的增加先升后降,资本增长率与劳动力转移比例负相关,这种关系又进一步影响着农业和农村的经济增长。

四、结论与启示

农村劳动力转移好比硬币的两面,带来正的经济效应的同时也会产生一定的负面经济效应,应尽量降低乃至消除负面影响,保证综合经济效应为正,并逐渐最大化。目前,我国农村空心化现象严重,这对乡村振兴和农村经济持续性发展带来较大弊端。本文基于技术进步率和资本增长率视角,实证分析了农村空心化的负面影响。理论模型结果表明,农村技术进步率以及资本增长率随着劳动力转移比例的增加而降低,实证结果基本上支持了该结论。由此得到以下启示:第一,乡村发展离不开人,如何留得住劳动力这是新时代重点任务之一;第二,提高农业产业化水平,调整农村产业结构,把企业引进农村,增加农村居民就业机会和收入;第三,政府积极引导农民工合理流动,加大财政和金融对“三农”的投入力度以及农产品价格支持力度;第四,要千方百计增强乡村自我发展能力,因地制宜,发展特色产业;第五,更好地发挥政府作用,引导形成以农民为主体、企业带动和社会参与相结合的乡村产业发展格局。第六,对于已经出现的空心化问题,政府应继续鼓励、支持土地集约化和规模化生产,完善土地流转制度,推进农业现代化生产,积极执行贯彻乡村振兴战略。

表4资本增长率作为被解释变量的回归结果