消费金融投资风险及管理措施

2020-11-26赵晶晶中兵投资管理有限责任公司

赵晶晶 中兵投资管理有限责任公司

一、消费金融的认识

消费金融一般指具备放贷资质的机构向消费者提供以消费为目的的金融服务,包含有场景消费和无场景消费。消费金融行业的主要参与者包括银行业金融机构、消费金融公司和互联网平台等。消费金融资产一般笔均(平均单笔授信)小、无需抵押担保,可快速获得审批额度进行消费或提现。

二、消费金融的发展现状

(一)规模扩大,增速放缓

截止2019年12月,银行业金融机构的贷款总额153.11万亿,其中消费贷款总额为43.97万亿。从2015年至2019年消费贷款的整体规模保持递增,规模从15年的18.95万亿增加至43.97万亿,比重从占比20%增长到了29%。与此同时,消费贷款的增长速度在2017年之后迅速下降。

(二)存款类金融机构占主导地位

银行业金融机构包括存款类金融机构和非存款类金融机构。截止2020年6月金融机构贷款总额165.2万亿,其中存款类金融机构为165.09万亿。消费贷款发放以存款类金融机构为主,占比98.6%。

(三)消费金融公司发展迅速

截至2020年6月,正式开业的持牌消费金融公司共有26家,其中具有商业银行背景的有20家,另有3家电器公司苏宁、海尔、国美参股或控股了消费金融公司。消费金融公司中捷信、马上和招联2019年资产总额分别为1045.36亿元、926.97亿元和548.15亿元,为行业第一梯队。消费金融公司业务发展十分迅速,以捷信为例,15-19年5年时间里,发放贷款规模从133.56亿元增长至918.65亿元,增长了6.9倍。

表一:捷信贷款规模数据

(四)互联网消费贷款监管不足

互联网贷款具有灵活便捷、小额分散、违约率低、资产稳定性强的特性。互联网平台包括电商平台、互联网贷款公司、分期购物平台和P2P等。互联网消费金融公司具有强大的数据和建模能力,以及对消费场景的嵌入和渗透的优势,填补了传统金融机构的空白。由于目前央行和银保监会的统计口径里不包括互联网贷款,互联网贷款规模没有官方数据。虽然2017年发布的《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》对互联网贷款发放主体设定了监管指标,但对消费金融行业监控管理仍显不足。

三、消费金融的发展趋势

(一)消费金融的监管趋严

(1)2017年由互联网金融风险专项整治、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室联合下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》,即“141号文”。

141号文明确了未取得业务资质的机构不得经营放贷业务,并要求放贷机构将年利率超过36%的借贷进行清理。在当时消费金融市场的主流业务逻辑是“以高息费覆盖高逾期”,在设定了36%的天花板之后,大量互联网贷款公司被清理整顿。

(2)2020年7月17日银保监会制定了《商业银行互联网贷款管理暂行办法》(以下简称“办法”),办法规定单户授信额度不超过20万元人民币,要求贷款资金真实支付消费所需。明确商业银行在内控制度、准入前评估、协议签署、信息披露、持续管理等方面加强管理、压实责任。要求不得委托有违法违规记录的合作机构进行清收。

由此可见,无论是开展消费金融业务的互联网金融公司还是商业银行等金融机构,均面临越来越严格的监管。

(二)表外融资化和互联网金融公司科技化

141号文中还限制了小贷公司融资总额与资本净额的比例,即限制了业务发展规模。自此一些具有科技实力的互联网金融公司采取了与金融机构开展合作的模式,通过向金融机构提供资产服务获取服务费,实现融资表外化和扩大业务规模的目的,此种模式即助贷模式。助贷模式使互联网金融公司或其他资产服务机构突破了业务规模的上限和牌照限制,并将科技服务转化为主要利润来源,符合互联网消费金融公司发展的逻辑,成为主要发展趋势。常见的助贷模式包括两种:

(1)保证金模式:互联网金融公司提供保证金和资产服务(一般包括客户导流、风控和贷后催收等,因合作方不同而职责不同),由金融机构(或信托计划)发放贷款给贷款人。

(2)外部增信模式:互联网金融公司提供资产服务,引入融资担保公司或保险公司向借款人提供外部增信,由金融机构(或信托计划)发放贷款给贷款人。

市场上金融机构与互联网金融公司的合作模式还包括联合贷款模式,即具备放贷资质的互联网金融公司与金融机构按比例出资,由互联网金融公司或金融机构向贷款人发放贷款。在此背景下,金融机构将承担更多的金融属性,而互联网金融公司更加突出科技属性。例如“京东金融”更名为“京东数科”,“蚂蚁金服”更名为“蚂蚁集团”。互联网金融公司去金融化更有利于在资本市场上融资。

四、消费金融的投资风险

(一)市场风险

市场风险即投资人持有资产期间市场价格波动的不确定性风险。消费金融资产在存续期内的收益率受到市场利率的影响,以及受到宏观经济运行状况和国家宏观政策的影响。如持有资产期间出现利率下行、经济衰退等不利因素影响时,投资人可能无法按期退出并实现投资回报。

(二)政策法规风险

政策法规风险即投资人持有资产期间可能面临因法律、法规及政策的变更,导致损失的风险。消费金融类资产还受到国家货币政策、财政税收政策、行业监管政策及相关法律、法规的调整与变化的影响。

(三)信用风险

底层资产借款人的偿付能力直接影响资产持有人即投资人的收益。如发生大量借款人不能按时、足额履约,且偿还收益不足以覆盖违约金额,可能导致现金回笼无法达到预期水平,投资人则面临投资损失风险。

(四)操作风险

操作风险是指资产服务机构和贷款发放机构由于失败的内部程序、人员、人才缺失、硬件设施缺乏、软件安全防范系统漏洞等问题导致资产损失的风险,包括内部程序风险、内部制度风险、清算风险、IT系统风险、人员风险及其平台操作失误风险等[1]。

(五)流动性风险

消费金融类资产受底层资产、交易场所和投资者认可度的影响,流动性差异较大。在转让时可能会存在着一定的流动性风险,即因无法找到合适的交易对手而出现转让资产受限的情况。

五、消费金融投资的风险管理

(一)风险管理关注要点

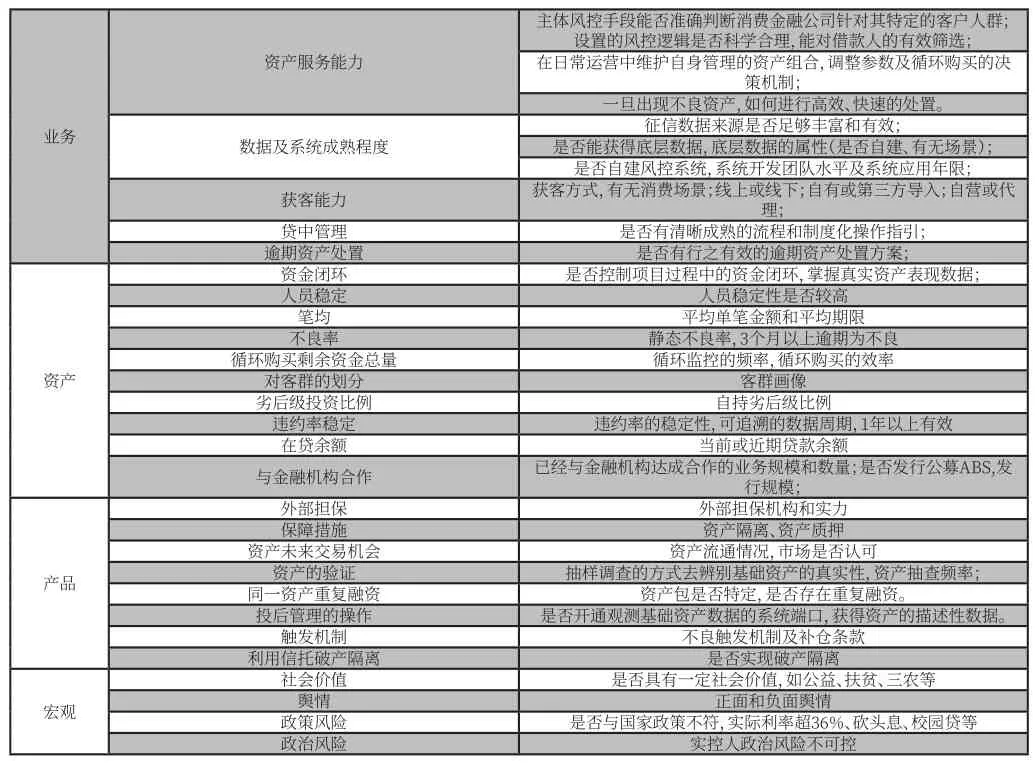

消费金融类项目投资需要从主体、业务、资产和产品四个方面进行评估。

表一:消费金融风险管理关注要点

资产服务能力业务主体风控手段能否准确判断消费金融公司针对其特定的客户人群;设置的风控逻辑是否科学合理,能对借款人的有效筛选;在日常运营中维护自身管理的资产组合,调整参数及循环购买的决策机制;一旦出现不良资产,如何进行高效、快速的处置。数据及系统成熟程度征信数据来源是否足够丰富和有效;是否能获得底层数据,底层数据的属性(是否自建、有无场景);是否自建风控系统,系统开发团队水平及系统应用年限;获客能力 获客方式,有无消费场景;线上或线下;自有或第三方导入;自营或代理;贷中管理 是否有清晰成熟的流程和制度化操作指引;逾期资产处置 是否有行之有效的逾期资产处置方案;资产资金闭环 是否控制项目过程中的资金闭环,掌握真实资产表现数据;人员稳定 人员稳定性是否较高笔均 平均单笔金额和平均期限不良率 静态不良率,3个月以上逾期为不良循环购买剩余资金总量 循环监控的频率,循环购买的效率对客群的划分 客群画像劣后级投资比例 自持劣后级比例违约率稳定 违约率的稳定性,可追溯的数据周期,1年以上有效在贷余额 当前或近期贷款余额与金融机构合作 已经与金融机构达成合作的业务规模和数量;是否发行公募ABS,发行规模;外部担保产品外部担保机构和实力保障措施 资产隔离、资产质押资产未来交易机会 资产流通情况,市场是否认可资产的验证 抽样调查的方式去辨别基础资产的真实性,资产抽查频率;同一资产重复融资 资产包是否特定,是否存在重复融资。投后管理的操作 是否开通观测基础资产数据的系统端口,获得资产的描述性数据。触发机制 不良触发机制及补仓条款利用信托破产隔离 是否实现破产隔离宏观社会价值 是否具有一定社会价值,如公益、扶贫、三农等舆情 正面和负面舆情政策风险 是否与国家政策不符,实际利率超36%、砍头息、校园贷等政治风险 实控人政治风险不可控

(二)风险管理措施

由于市场风险和政策法规风险无法规避,可通过合理手段降低信用风险、操作风险和流动性风险。详细如下:

(1)调研评分准入机制

根据风险管理关注要点对产服务机构进行深入调研评估,形成深度调研报告。例如,对不良率的绝对值、发展趋势、历史稳定性及未来预期等进行深度调研,并由业务人员和风控人员共同出具评价意见。建立资产服务机构综合评分系统,根据评分结果选择优质机构加入白名单,对达不到标准的机构进行淘汰,可降低信用风险和操作风险。

(2)设定投资限额

对资产服务机构设定差异化投资规模上限,可降低集中度风险。差异化限额即对评分较高的机构设置较高的投资限额。例如,评分90分以上的可投资上限的100%,评分70分以下的可投资上限的50%等。

(3)数据对接实时查询

开通观测基础资产数据的系统端口。通过逐笔核查或抽样调查的方式辨别基础资产的真实性,可有效降低信用风险。

(4)优选底层资产

由于消费资产的不同客群、不同产品定位决定了其资产质量和不良率的水平。优质的底层资产是保证流动性和信用风险的符合预期的关键。可优先选择不良率低和不良率稳定的资产进行投资。众所周知,不良率低的资产比较优质,同时对于不良率稳定的资产,根据大数法则预测的不良率和实际的不良率更加接近,因此不良率稳定的资产也是优质的资产。

(5)预警监控机制

设定监控和预警机制,例如当不良率触碰到预警线时,采取调整出资比例、停止发放贷款或加速清偿等措施来控制风险扩大。可根据观察数据设定多档量化监控指标(预警线),如3个月历史最高值等,可及时掌握数据表现,采取有效措施降低风险。