虚拟的说服力:消费者拟人化感知对虚拟名人广告的影响机制

2020-11-26

(澳门科技大学商学院,澳门 999078)

1 引 言

在为品牌和产品塑造个性的营销策略中,为产品聘请广告代言人是常见的业界做法。基于意义迁移理论(meaning transfer theory),每个人的背后都包含了一组丰富的文化象征意义(如阶级、地位、性别和种族等),与普通人相比,名人的意义更加广为人知,他们通常是明星、专家、运动员等。通过代言行为,名人将自身的象征意义迁移到品牌上(McCracken,1989)。这种意义迁移是非评价性的(Non-evaluative),即不会受到品牌与产品的特质影响。然而,名人的象征意义有时会与不利的事件或丑闻联系起来,使其代言的企业形象受损(Till & Shimp,1998),而采用虚拟名人则不会出现这种问题。与真实名人相比,拟人化角色更具适应性、更易塑造、也更易于控制。因此,越来越多的公司愿意采用虚拟代言人进行广告宣传(Garretson & Niedrich,2004)。

在本文中,虚拟名人被定义为与真实名人相对的,拟人化的虚拟名人。在营销策略研究中,拟人化的代言人通常被称为“虚拟代言人(spokes-character)”或“品牌角色(brand-character)”,例如大家熟知的麦当劳的“麦当劳叔叔”、家乐氏玉米片的“东尼老虎”、迪士尼乐园的“米奇老鼠”等。早期研究表明,虚拟代言人有助于建立消费者与品牌之间的情感联系(Callcott & Phillips,1996),使消费者对网页横幅广告上的回忆更准确、对广告作出更快的反应(Li & Bukovac,1999)。

随着21世纪的来临,先进的计算器生成动画技术和人声合成技术,让虚拟人物替代真人成为可能。虚拟名人中有些可以作为虚拟歌手演唱歌曲、有些可以作为虚拟模特展示服饰。目前很多虚拟名人并不是依附于某个品牌的角色,而是可以与多个品牌合作的媒体名人。因此,本文认为,这种虚拟名人可以一定程度上替代真实的名人,作为广告的代言人。尽管很多虚拟名人在媒体上获得巨大的关注,例如虚拟偶像“初音未来”、最终幻想的游戏角色“Lightning”和虚拟模特“Lil Miquela”,但从相关研究看来,与虚拟名人广告效果相关的理论分散在各个研究领域中。

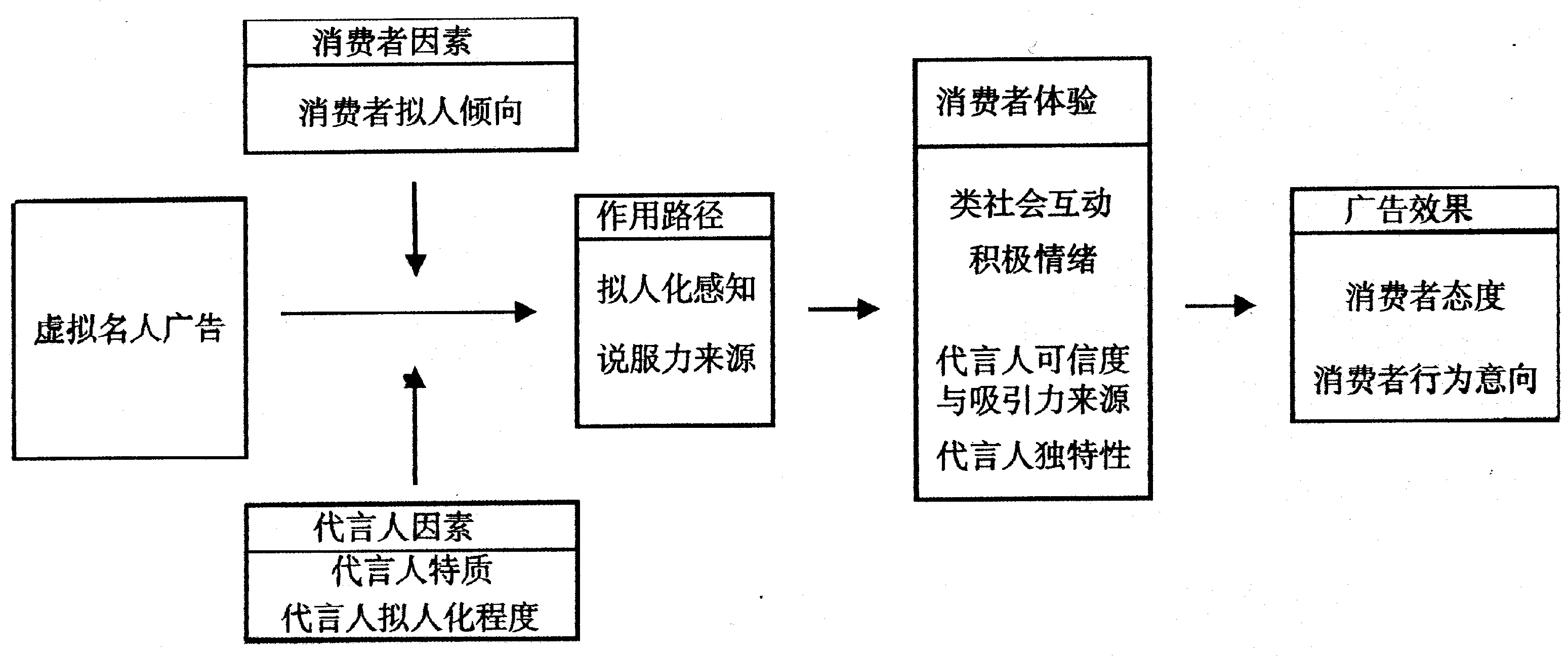

本文首先从实际出发,描述了目前虚拟名人的概念、类型与应用现状。根据现有的拟人化、类社会互动和广告代言人的相关研究,本文认为虚拟名人对消费者态度与行为意向的影响遵循两种路径:①虚拟名人使消费者产生拟人化感知,这一方面赋予了虚拟名人社会属性,使其产生如名人一般的广告说服力;另一方面,拟人化认知使消费者产生感知流畅性,即产生轻松愉快的感觉(Labroo,Dhar,& Schwarz,2008;Lee & Labroo,2004)。②虚拟名人一方面拥有与真实名人相似的广告说服力来源,如吸引力来源和可信度来源;此外,与真人代言人相比,虚拟名人能使消费者产生新颖、独特的感觉。这种感觉能提升消费者情绪的敏感度和情感的唤起水平,从而强化拟人化认知的积极情绪。本文通过归纳现有的相关文献,梳理了虚拟名人广告效果的作用路径和影响因素。在此基础上,对虚拟名人作为广告代言人的未来研究趋势进行了展望,以期对虚拟名人广告代言的理论研究和实践应用有所启示。

2 虚拟名人广告效果的相关基础理论

2.1 拟人化感知对广告效果的影响

本节将围绕广告中拟人化的客体(广告)、主体(消费者)以及主客体交互特征三个角度,从广告中的拟人化特征、感知者的拟人化(心智感知)以及感知者从拟人化感知中产生的类社会互动体验,分别叙述拟人化对广告效果的影响。

2.1.1 广告中的拟人化

广告中常常会出现拟人化,例如微笑的汽车前脸、身材曼妙的可乐瓶和服务殷勤的订机票网站。这些拟人化广告可以分为两种类型,一种是外观操纵(如Aggarwal & McGill,2007;Delbaere,McQuarrie,& Phillips,2011;冯文婷,汪涛,魏华,& 周南,2016;汪涛,谢志鹏,& 崔楠,2014)。Aggarwal与McGill(2007)发现,消费者对拟人化外观设计产品的评价,与相应的人类特征一致。例如,与看起来像皱着眉头的汽车前脸相比,消费者对看起来像微笑的汽车前脸的评价更积极。谢志鹏与汪涛(2017)则进一步发现,消费者会更偏爱展现出侵略性表情的奢侈产品,而非奢侈产品设计更为友好的表情则会更受欢迎。

而另一种是语境操纵(Aggarwal & McGill,2012;Letheren,Martin,& Jin,2017;刘笛&王海忠,2017),如Letheren等(2017)发现,为旅行目的地配以第一人称的介绍词,如“北京欢迎您!”,能提升拟人化个体倾向较高的旅客对目的地态度和旅行意图。刘笛与王海忠(2017)发现,在肉类食品(如猪、牛)广告中以第一人称的方式来呈现广告词,将对广告效果产生负面影响。例如,在牛的图片旁边配上“我来自大草原”的文字,可能会让人产生愧疚感,进而对广告产生负面态度。

以往研究表明,在拟人化认知处理中人们会产生感知流畅性(perceptual fluency),即信息处理过程中主观感受到的轻松、愉快的感觉(Labroo et al.,2008;Lee & Labroo,2004)。消费者的情感状态会以积极或消极的方式影响消费者对营销信息的处理能力,产生趋近(approach)或回避(avoidance)的行为变化(Chaney,Hosany,Wu,Chen,& Nguyen,2018)。例如Letheren及其同事(2017)的研究就指出,拟人化带来的愉悦情绪将积极影响消费者对广告的态度(Letheren et al.,2017)。

广告中的拟人化研究通常以拟人化的对象与其非拟人化的原本形象进行比较,这些研究普遍认同拟人化对象的说服效果与人类相似。故在说服的语境下,可以使用拟人化的物体来代替人类的代言人。但是,大多数拟人化应用的只是部分拟人化,因此被视为具有特定的人类特征,而并非完全是拟人。Guthrie(1995)提出部分拟人化(partial anthropomorphism)的理论,在拟人化程度的变化中,存在拟人化的“人类”(如虚拟名人),它们并非对某物作拟人化(Anthropomorphizing)的设计,而是以人为参照对象,作“去拟人化(Dehumanizing)”的设计。它们在拟人化程度上比无生命的物体(或动物)更高,但离真实人类还是有一定的距离。

2.1.2 心智感知

对于更高的拟人化程度虚拟名人,其广告说服效果不局限于拟人化的感知流畅性。对于很多人来说,虚拟名人与真实名人一样,具有独特的外貌、思想和个性等社会属性。那么我们是如何感知这些社会属性的呢?古希腊思想家亚里士多德强调“心智(mind)”是人类与其他生灵有所区别之处(Gray & Wegner,2012)。心智感知指将心理状态(例如信仰、意图、欲望、感受、知识等)归因于自己和他人,并理解心理状态的形成原因、解释和预测他人的行为的能力(Premack & Woodruff,1978)。在这里,心理状态包括意图、自觉意识和二级情绪等,其中次级情绪指通过一级情绪(快乐、痛苦、害怕等),人们根据自我能力或能力的主观评价,产生二级情绪(secondary emotions),包括钦佩、愧疚、尴尬等,而人们会将拥有二级情绪的对象视为人类(Waytz,Cacioppo,& Epley,2010),将无法感知次级情绪的群体“去人性化(dehumanization)”(Epley,Waytz,& Cacioppo,2007)。

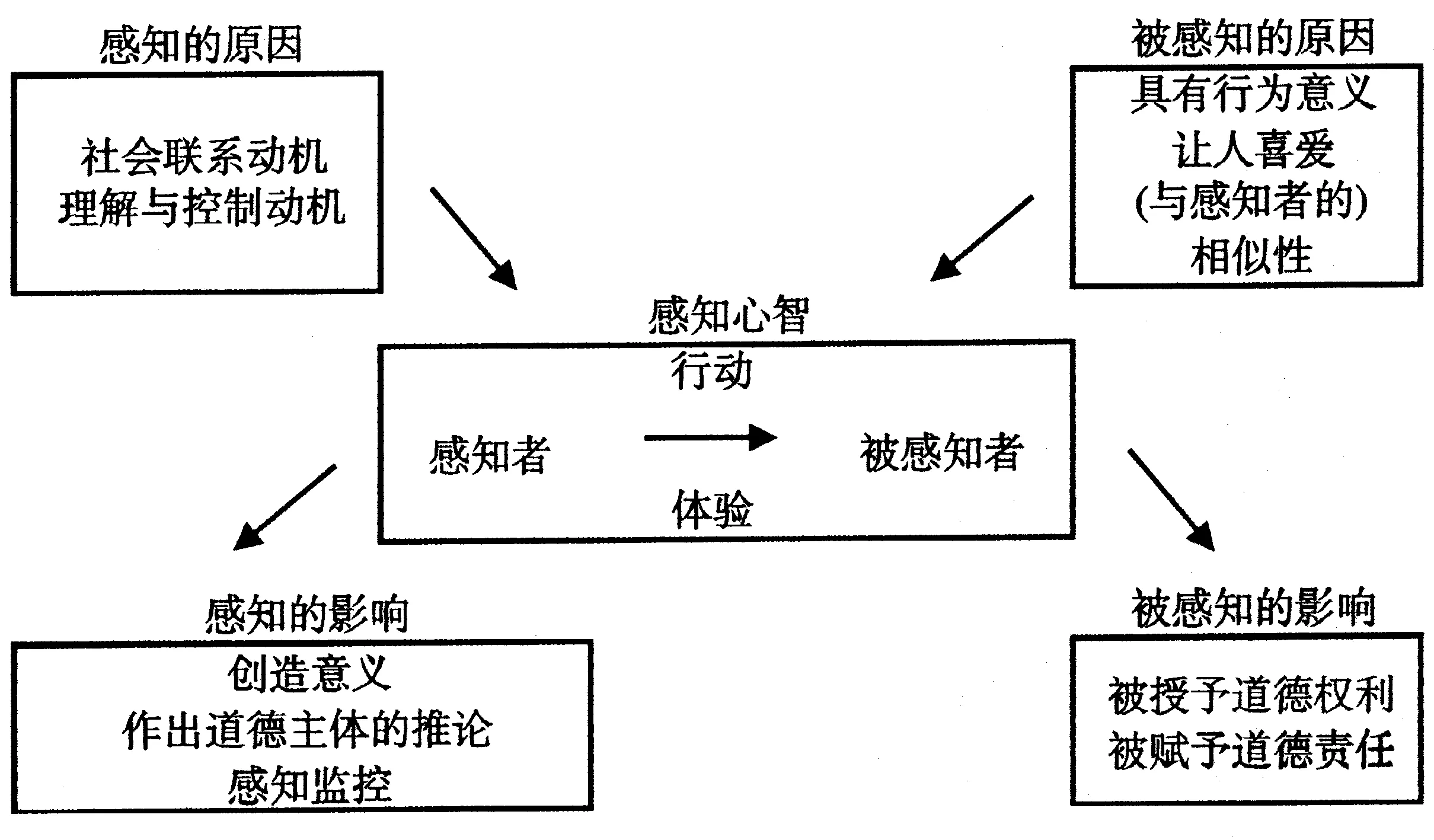

从信息加工过程的角度而言,拟人化信息加工与其他信息的加工过程应该是一致的,包括获取知识、启动或启发已获取的知识,以及将启动的知识应用于给定的目标(Epley et al.,2007)。参见图1所示,在拟人化的信息加工过程中,人们不只是被动地看到拟人化的物体,还会形成感知心智的归因推理,为其行为赋予目的和意图(Waytz,Cacioppo,et al.,2010;Waytz,Gray,Epley,& Wegner,2010)。通过环境拟人化,鼓励人们更积极地保护环境(Ahn,Fox,Dale,& Avant,2015);在购物网站中,满足人们对虚拟关系的需求,提高消费者对零售商的满意度和产品态度(Holzwarth,Janiszewski,& Neumann,2006);在虚拟课堂中,促进学生之间的学习和信任(Chae,Lee,& Seo,2016)。

图1 心智感知和被感知的原因及影响(Waytz,Gray,et al.,2010)

2.1.3 类社会互动体验

虚拟名人可以在广告中展现社交互动线索,例如与媒体受众身体互动、言语对话或眼神交流,这些社交互动的线索被称为拟人化的“诱发代理知识(Elicited agent Knowledge)”(Epley et al.,2007)。其中“代理知识”指关于人类的知识,特别是关于个体自己的知识。在接收到代理知识的诱发线索时,人们需要调用自我概念然后利用这些知识来仿真另一个人的经历,从而推断另一个人的心理状态(Meltzoff & Brooks,2001)。当物体的拟人化线索越丰富,就越能使人产生与人类交往的感知(Sundar,2008)。

Horton和Wohl(1956)认为,尽管人们知道这只是一种幻觉,但仍会将类社会互动视为一种亲密的社交互动。与名人产生了虚假的社会互动感知,被称为“类社会互动(parasocial interaction)”,此概念源于描述媒体名人与媒体受众之间关系的研究(Horton & Wolhl,1956)。Horton与Wohl(1956)将类社会互动被定义为“类似对话的交往”,指媒体曝光的情境中,受众对媒体表演者(角色)的回应。受众与媒体人物之间的互动,从而形成的一种伪关系(pseudo-relationship)。这种社会关系具有与传统人际关系类似的特征,除了媒体人物不会直接响应媒体的受众(Giles,2002)。Horton与Wolhl(1956)以及Horton与Strauss(1957)都认为,只要媒体表演者在表演中承认观众的存在,符合非正式面对面聚会的谈话风格,以及身体和口头上与受众互动,就会引发类社会互动,形成类社会关系。

以往研究初步证实了,身体指向(bodily addressing)和凝视(eye-gazing)等社交互动线索能有效地触发人们的社交互动体验(Cummins & Cui,2014;Hartmann & Goldhoorn,2011)。此外,学者们还尝试了多种拟人化社交线索作为实验的刺激条件,包括拟人化代理与被试的对话、肢体动作等社交线索,都可以诱发消费者对代理的社会临场感,使消费者将社会属性归因于虚拟代理(Hortensius & Cross,2018),使虚拟代理成为社会行动者(social agent)(Mason & Shan,2017)。Hortensius & Cross(2018)将社会属性定义为“存在于其他个体(beings)之间,有意识且有目标的循环交流”。通过与人类产生社会关系,使人对非人类实体产生人际交往的感知,从而满足人们对虚拟关系的需求(Holzwarth et al.,2006;Puzakova,Kwak,& Rocereto,2013)。Hartmann与Goldhoorn(2011)将这种互动的体验称为类社会互动体验(Experience of Parasocial Interaction,简称EPSI),指“以电视表演者的感觉交互为特征,包括相互察觉、注意和调整(awareness,attention,and adjustment)”。媒体表演者提供的某些线索(如凝视和身体指向线索)有效地触发了受众的自动思维(mindreading)活动。这反过来又产生了一种社会体验,使用户产生参与正常的社交互动的感觉。

2.2 广告说服力来源理论

虚拟名人通过消费者的拟人化感知,被赋予了与人类一致的动机和意图。本研究借用广告说服力的双重加工模型(dual-process model)(Evans,1984)解释虚拟名人广告说服力的影响因素,该模型主要认为说服力的影响因素涉及两种截然不同的加工系统:启发式加工(heuristic processes)和分析式加工(analytic processes)。这些研究中都认同信息加工的两套系统分别代表了人们对资讯加工的“耗力”程度,也可以理解为“注意力”的集中程度。其中,一套加工系统是在无意识下运行的,包括了偏见(biases)与启发式(heuristics),人们在这种资讯加工模式下运用较少的认知资源,不怎么费脑力;而在另一套系统下,人们需要花费脑力和专注力,进行如逻辑思考、运算等思维活动(Kahneman,2011)。

本研究认为,虚拟名人对消费者的说服力,一方面来源于虚拟名人自身的个性特质,这种影响需要消费者将虚拟角色视为“人”才能产生的;而另一方面的影响则是虚拟名人区别于真人所带来的独特性,这种差异不需要花费脑力就能被消费者轻易识别。接下来将根据这些影响因素分别探讨这些因素对广告说服力的影响。

2.2.1 说服力来源

虚拟名人的外表与其设计风格相关,以初音未来为代表的虚拟偶像,形象多为日本动漫风格;而对于时尚圈中的虚拟名人(如“Lil Miquela”),风格则更为写实。经过艺术家精心设计,虚拟名人的外在形象都精致可爱,具有个性风格又符合大众审美。

以往研究表明,外表的第一印象对随后的社交互动有显著影响(Neuberg,1989)。个人的外观刺激特征则是第一印象的最关键影响因素之一,如外表或身体吸引力(Byrne,London,& Reeves,1968)。这种现象是由于视觉上的吸引力是最容易被识别的对象,也就是人们物体对象最简单(最流畅)的处理方式。因此,人们倾向于认为一个有吸引力的人也有许多其他积极的属性,被称为“好看就是好(what is beautiful is good)”现象(Eagly,Ashmore,Makhijani,& Longo,1991)。

这种现象在广告代言人中体现为代言人说服力的吸引力来源。名人的吸引力指名人的外形或其他如智力或生活方式(Erdogan,1999)。有吸引力的名人更有效地传达代言品牌的相关信息(Till & Busler,2000),可能会影响产品的购买意愿、品牌回忆和品牌态度(Till & Busler,2000)。

除了外表吸引力外,与真实名人相比,虚拟名人在可信度上存在两点优势。首先,一些虚拟名人是消费者所熟知的游戏角色或虚拟模特,他们拥有很高的知名度,且他们不会有真实名人可能存在的丑闻危机风险。经典的动画角色可以刺激消费者的怀旧感,从而增加消费者的感知信任(Callcott & Phillips,1996)。

尽管学界普遍认为,可信任的、有吸引力的和受人喜爱的名人会对品牌评估产生积极影响(Till & Busler,2000)。然而,有些研究未能支持名人的吸引力与品牌评价之间的关系(Ohanian,1991),名人喜爱度对广告的效果也同样存在不同的研究结果(Bergkvist & Zhou,2016)。因此,有必要从代言人广告效果影响机制方面考虑影响代言人广告效果的其他因素。

2.2.2 独特性理论

在广告中,真实的人类和名人代言人可以作为商品的使用者,可以成为消费者们的参照群体(reference groups)。一些消费者会寻找有关名人的信息,并使自己与名人更相似,利用名人的媒体形象和生活方式作为符号来增强或支持自己的身份(Choi & Rifon,2012)。但是,当个体在社会环境中存在太多相似性时,就会产生将自己与他人区分开来的需求,这种通过外围线索对消费者行为影响被称为“独特性理论(theory of uniqueness)”(Snyder & Fromkin,1977)。

消费者可能会通过炫耀性消费来开拓、增强自我概念和社会形象,以满足其对独特性的需求(Tian,Bearden,& Hunter,2001)。以奢侈品时装为例,价格高昂、分销渠道有限的奢侈品,因其固有的稀缺性成为消费者展现独特性的一种选择(Bian & Forsythe,2012)。对于此类商品,消费者追求的并非其实用性,而是产品是否能张扬其独特的个人取向,能否引人注目(Ko,Costello,& Taylor,2019)。

虚拟名人可能会对希望表达个体独特性的消费者产生更好的广告说服力。一方面,存在于虚拟空间的虚拟名人通常比真人更虚幻、更不真实。除了能快速与真人广告区分开来外,还有助于广告产生更独特的感受——消费者对人类的线索是很敏感的,对于实体产品广告,消费者对广告代言人的第一印象应是真人。基于双重加工理论的观点,消费者对于高涉入度产品的态度改变是由有说服力的信息的细节决定的,但对于低涉入度产品则通过利用外围线索(如广告的独特性)来对产品进行推广(Zhang & Zinkhan,2006)。因此,广告中虚拟名人的独特性将成为代言人说服力效果的外围线索。

另一方面,这种不一致感会激发消费者情绪的唤起(arousal)。平行限制满足理论(parallel constraint satisfaction processes)认为,人们在整合信息中,如果接收的信息与记忆的信息不一致,人们对情绪的敏感度就会提高,情感的唤起水平也随之增高,即更兴奋、警觉、刺激(Hochman,Ayal,& Glöckner,2010)。此外,图式一致效应(schema congruity effect)的观点与此类似,该效应认为,当人们在广告中看到某种与他们的心理图式不一致的事物时,例如在洗发水广告中看见初音未来,会促进神经系统的活动,进而产生情感唤起(Noseworthy,Di Muro,& Murray,2014)。

消费者的情感被唤起将影响随后获得信息的评价,根据Paulhus与Lim(1994)的动态复杂模型(dynamic complexity model),消费者的情感被唤起后,会使消费者对评价目标的感知更加纯粹和极端,也就是对本来喜欢的人或物评价更好,对本来讨厌的评价更差(Gorn,Pham,& Sin,2001;Paulhus & Lim,1994)。因此,本研究认为,与真人相比,虚拟名人的独特性将更有可能刺激消费者的情绪感知,并影响消费者的态度与行为。

3 虚拟名人广告效果的影响因素

作为拟人化的感知者与被感知者,消费者与代言人因素是影响虚拟名人广告效果的重要条件。本文将从消费者因素对拟人化感知因素与代言人外观因素对消费者偏好的影响因素两方面对相关研究进行归纳。

3.1 拟人化倾向的个体差异对拟人化感知的影响

拟人化的信息加工过程中,人们不只被动观察拟人化的物体,还会通过归因推理,判断被感知对象是否具有心智(Waytz,Cacioppo,et al.,2010;Waytz,Gray,et al.,2010)。Epley、Waytz和Cacioppo(2007)将拟人化描述为一种以拟人化线索识别非人类实体的过程,该过程包括三个阶段:(1)非人类实体(如卡通角色)的拟人化线索诱发了我们对于人类的经验知识,从而使我们产生拟人化的心智感知;(2)将拟人化的心智感知与更理性的判断相融合,以得到偏差纠正后的判断结果;(3)将该判断结果应用于随后的意向和行为。拟人化的偏差纠正往往是不充分的,这使我们的判断结果往往受到拟人化倾向的影响(Epley et al.,2007)。这个推理过程表明,人们对拟人化信息加工的差异,可能会造成人们对真人和拟人化代言人态度的差异。

此外,虚拟名人中的虚拟偶像,其原始受众是日本的御宅族群体,即热衷于亚文化的、与社会脱节的、以男性为主的群体(Black,2008)。与社会联系并感受归属感是人类的基本动力(Leary,Kelly,Cottrell,& Schreindorfer,2013),当感到不合群,也就是归属感缺失时,可能就会导致孤独感(Williams & Sommer,1997),甚至其他消极的后果,如焦虑、愤怒、反社会和自我挫败等行为等(Pickett,Gardner,& Knowles,2004)。长期孤立或与他人脱节,可能使孤独人群打消了常规的与其他人联系的想法,转而通过拟人化寻求与非人类“代理”的联系(Epley,Waytz,Akalis,& Cacioppo,2008)。由于拟人物体通常比人类更可靠、更易获得,因此可能为人们带来安全感和舒适感从而取代人际关系(Epley et al.,2007;Norris,Lambert,Nathan DeWall,& Fincham,2012)这可能会使这类消费者对虚拟名人更加依恋,让他们成为虚拟名人崇拜者、模仿偶像外表和更愿意购买或持续购买偶像的音乐专辑等相关产品(Wang,Chen,Yang,& Farn,2009)。因此,该群体可能也会表现出更高的拟人化倾向。

拟人倾向可以理解为个人对拟人化认知加工的倾向(Epley et al.,2007;Waytz,Cacioppo,et al.,2010)。以往研究认为,拟人倾向与人们对实体的快乐、悲哀、愤怒和恐惧等情绪的感知能力相关(Waytz,Cacioppo,et al.,2010)。通过这些情绪的感知,人们能在非人类实体中看到人类特征。Letheren及其同事(2017)的研究表明,对于拟人化倾向更高的消费者,拟人化的文字广告能使其产生更高的积极情绪,从而比非拟人化的文字广告产生更积极的广告效果。

3.2 代言人外观因素对消费者偏好的影响

虚拟角色的外貌与动态都依赖先进的电脑动画技术,单纯地添加大量的拟人化线索,有可能使人产生不适感,即产生“恐怖谷”(Uncanny Valley)。这种现象在虚拟角色塑造中很常见,特别是技术未达到顶级水平的动画作品,如2016年动画电影《爵迹》中角色诡异的动作与神态。

研究发现,人们对拟人物体(humanlike-being)的喜爱度随着后者与人类的相似度(在外观、动作、表达等方面)的增加而逐渐增加,相似度到达某个峰值后,人们对拟人物体的喜爱度达到谷值;如果在拟人物体的相似度继续增加直到与正常健康的人体相混淆,喜爱度就到达了最终的峰值(Gray & Wegner,2012)。这种理论以往被应用于机器人拟人化的研究中,例如一台显然缺乏心智体验的机器,却在外观上暗示了情感能力(如含情脉脉的双眸)(Adolphs et al.,2005),就可能让人产生不安。

Gray,Gray与Wegner(2007)在其心智实验中以主成分因子分析证明,人类遵循“代理(agency)”和“体验(experience)”两个独立维度感知其他实体的“心智”(Gray & Wegner,2012)。“代理”是实行、计划和对自我控制的能力;“体验”是指感受(to feel)和感应(to sense),也就是经历和感受事物的能力。也就是说,感知非人类对象的心智,就是在感知其是否拥有“体验”和“代理”的能力(Waytz,Gray,et al.,2010)。基于拟人化感知的“体验”和“代理”维度,Gray与Wegner(2012)认为,如果拟人化的对象没有“体验”能力却拥有“代理”能力,就可能让人产生不安感,从而形成“恐怖谷”的效应(Olson,Roese,& Zanna,1996)。

这就解释为何我们可能会对无法产生恐惧和喜恶情绪的人感到恐惧(Chalmers,2007),例如电影《复制娇妻》就利用了这种效应,主角的机械人妻子虽然外形与人类一致,但因为表情和举止的怪异,让观众产生厌恶与恐惧的情绪。为了避免观众对虚拟角色的消极情绪,影视公司在制作虚拟角色时往往倾向于避开“恐怖谷”,即使技术上能使外观更拟人化,也会故意把拟人程度降低。例如皮克斯公司制作的卡通动画片中,动画角色大多以传统卡通片中夸张的身材比例和动作表情来设计。

图2 虚拟名人营销效果的作用机制与影响因素

4 总结与未来研究展望

根据受众喜好,来塑造外形和性格更符合受众期待的大众媒体角色,是目前大多数虚拟名人的创造目的。企业运用虚拟名人作为广告代言人,除了可以避免名人本身出现丑闻的风险外,还可以让广告为消费者带来独特的体验,加强和巩固消费者对广告本身的积极情绪。本文对虚拟名人广告效果相关的文献进行了综述,图2根据上文所涵盖的虚拟名人的相关文献进行汇总,梳理了虚拟名人广告效果的作用路径和影响因素。

尽管学者们在虚拟代言人方面进行了许多研究,但是现有文献对拟人化的研究还存在许多局限。本文认为未来的研究可以关注以下几个方面:

首先,深入探讨虚拟名人的概念,深入虚拟名人代言广告效果机制的系统理论研究。虚拟名人其实在人类活动中一直存在,无论在动漫作品还是影视作品中都不乏著名的虚拟名人。企业使用虚拟名人作为代言人,特别是首次使用虚拟名人代言人,可能会对广告的营销效果存有怀疑。现有的关于虚拟代言人的研究,可能更多地以品牌拟人化,或者虚拟人物为主要研究对象,对著名虚拟形象作为代言人的主题较少涉及。这种特殊的代言人营销边界在哪里?什么类型产品或品牌比较适合使用虚拟名人代言?虚拟名人代言比较适合什么样的广告媒介?企业应该从什么角度考虑虚拟名人与品牌和产品的匹配程度?如何最大化虚拟名人的传播效果?针对这些问题,现有研究成果比较零散,需要将整个虚拟名人的概念进行系统的归纳分析,这对提升虚拟名人的商业价值,降低企业的营销成本,有着较大的实践建议。

其次,如何刺激消费者对虚拟名人的产生类社会互动体验,这是影响虚拟名人广告说服力的重要因素。Epley等(2007)认为拟人化是满足人们对所处环境及局面的理解、预测和掌控的需求的解决方案。在缺乏其他知识时,拟人化成为人们解释各种现象的基本途径。那么在陌生的环境中,例如网上虚拟环境中,消费者可能因为对于环境的不熟悉而提高对虚拟名人的类社会感知。截至2018年12月,我国网络游戏用户约4.84亿,占整体网民的58.4%。面对如此庞大的玩家群体,他们在游戏中的社会互动的感知能否使游戏玩家产生拟人化的思维快捷方式,从而对虚拟名人的拟人化感知产生影响呢?未来研究可以从线上/线下的角度来探讨虚拟名人这个概念,探讨虚拟名人代言与广告效果间的调节变量。

尽管目前不少企业尝试塑造自己的虚拟名人形象,但目前尚未对虚拟名人进行理论定义,国内相关研究中,仅曾仕龙(2000)以符号学的角度分析虚拟名人的营销效用。虽然,某些虚拟名人的广告代言能引起媒体的关注,但也有一些广告被淹没在庞大的信息流中。因此,如何发挥虚拟名人最大的效用,最有效地展现其市场价值,从而实现虚拟名人商业价值与被代言企业品牌价值之间的双赢,对这些问题的研究都有着很大的理论以及实践意义。