“纯语言”在说什么?

——以本雅明1916年语言学笔记与波德莱尔译序为主的讨论

2020-11-26王凡柯

王凡柯

“纯语言”(die reine Sprache)是本雅明语言哲学的理论结晶与概念核心,被视作本雅明思想中的原发种子,并在其后期历史哲学与艺术批评等多维思想领域与现代性批判中广泛余音。本文以本雅明1916年语言学笔记《论总体语言与人类的语言》(以下简称《论总体语言》)和上世纪20年代由他翻译的波德莱尔诗歌的译序《译者的任务》(以下简称《任务》)为主要考察文本,通过对“纯语言”的文献梳理与文本讨论,力图勾勒出“纯语言”的理论全貌,并在“语言使用依旧时常处于混乱(Sprachverwirrung)之中,人类的言语继续充斥着胡言乱语,确切的名称依旧付诸阙如”(Kramer 21)的今天,重温本雅明以“纯语言”为核心的语言哲学内涵与批判救赎精神。

一、“纯语言”的研究现状

纵观本雅明的接受史,如肖勒姆所言,在1955年的《本雅明文集》出版前,“他的名字是思想界中最湮没无闻的”(Kramer 10),直到20世纪60年代在“因学生运动而改观”(Küpper and Skrandies 22-23)的社会氛围下本雅明才赢得了延续至今的声誉。学界对本雅明思想的研究大致分为语言理论(Sprachtheorie)、媒介理论、美学与认识论以及历史哲学四个主要方面(Kramer 11),其中,“语言理论”具有某种“元理论”意味的发源意义,并且与本雅明其他领域的思考息息相关。对此,许多研究者给予“纯语言”不同的喻体,从修辞角度来展现其重要性。譬如《本雅明手册》中“语言”章节的撰写者密歇埃尔·布伦克(Michael Bröcker)从本雅明语言理论的整体性出发,认为“纯语言”作为“理论契机”,在《德意志悲悼剧起源》(以下简称《悲悼剧》)的认识论序言里、在翻译波德莱尔作品后的译学讨论以及晚年《1900年左右的柏林童年》(以下简称《柏林童年》)等作品中得到了延续与深发,堪称本雅明“思想殿堂里的奠基石”(Bröcker 740);而莫娜·贝克(Mona Baker)以《任务》为讨论文本,从译学角度出发认为颠覆传统译论的“纯语言”概念犹如一颗“竭力要突破词语外壳的种子,是文本内涵的力量,是一种诗学潜能”(Baker 194)。类似的比喻还出现在斯坦纳(George Steiner)的论述中,不同于固体静态的“种子说”,斯坦纳将本雅明的“纯语言”视作“在淤塞了的不同语言通道中寻求突破的一股潜流”(George Steiner 67);在郭建中眼里,“纯语言”是本雅明神学文本阐述语境里的“人类未堕落出伊甸园之前的完善的天人通用的普世语”(郭建中 177);王宾认为“纯语言”是“某种自足的,甚至带有神性的创造意义的力量”(王宾 85);刘象愚结合本雅明“最负盛名的作品”(Uwe Steiner 593),即波德莱尔译序,认为“纯语言”指向一种“纯粹的、真理的语言”(刘象愚,“前言” 12)。正如郭军在总结本雅明的学术关怀时,将早期语言哲学阶段定位为本雅明理论的“源理论”一样,学界在“纯语言”的理论意义与解读进路等方面已达成一定的共识。

译学界对本雅明早期语言哲学阶段的关注尤其体现在他们对《任务》的阐释热情上。杰瑞米·芒迪(Jeremy Munday)将本雅明“协调两种语言(这里指翻译语境中的译入语和译出语)而产生‘纯语言’的哲学主张”视作“理想而抽象的概念”(Munday 170),也正是它的抽象性直接导致了一些从翻译实用角度出发的质疑,认为本雅明“纯语言”说对译学实践并无具体的指导意义。语言,尤其是翻译,是发现和探讨哲学问题最好的场域,因为语言本身就是一种早存于我们的现象,我们也许能够熟知它的一部分,但却无法介入它更大的那一部分,我们只能让其充分地展示自己,而非用知识构造与概念之网作出先验判断。西格莉德·魏格尔(Sigrid Weigel)对《任务》的判断也充分说明了这一点,她认为《任务》的主题并非在技术层面上的“好或坏的翻译”之辨,而是在翻译背后的语言哲学问题(Weigel 215),这在后期发掘的本雅明自述简历中得到了证实。许多研究者倾向于认为,本雅明关注的始终为形而上的语言哲学,他对翻译本身没有兴趣。也就是说,我们虽然可以在他翻译波德莱尔和普鲁斯特的热情中看到作为翻译家的、勤勉卓越的本雅明,但在解读以“纯语言”为索引的早期语言哲学问题时,去翻译理论化的“纯语言”解读不啻某种更为合理的考察视角。正如本雅明在简历中自况的那样,他对翻译的热情,更多地是出于“对语言哲学相关的问题最持久的兴趣”(“Lebenslauf (VI)” 218),并将《任务》视为“对语言理论反思的结晶”(226)。由此,刘象愚将本雅明的译论定位为“他整个学术研究特别是语言哲学研究的一部分”(刘象愚,“本雅明” 226);同样,袁伟也就某些用翻译技术观的立场考察《任务》的做法表达了质疑,他认为,用所谓理论指导实践的观点来考察本雅明的翻译理论,是一种不容忽略的误读,“是狭隘化了的本雅明”(袁伟 57)。不同于技术层面的考察,本雅明把翻译定位为在“文学与哲学之间”实际上已经赋予了翻译某种“本体的地位”,那是他思考与讨论语言哲学的具体场域。要言之,披着翻译外衣的《任务》实为本雅明1916年《论总体语言与人类的语言》(以下简称《论总体语言》)理论内涵的延续。

在许多研究者看来,以“纯语言”为关键词的早期语言哲学阶段恰是我们解读本雅明时应当却未曾给出足够重视的学术时期。从中国学人的接受来看,理论界对本雅明的最初印象,也是伴随着对西方马克思主义学术著作的翻译而来的。与此同时,张旭东认为,就马克思主义在中国的接受而言,与卢卡奇、葛兰西、阿尔都塞、萨特和阿多诺相比,本雅明无论是在“思想领袖”层面上,还是在理论路标的“明晰性、单纯性和系统性”上,都不能算一个“代表性人物”(张旭东 7)。然而,就本雅明个人的学术身份定位而言,他是一位对哲学、语言、艺术、建筑、摄影、历史、犹太神秘主义以及马克思主义均有涉猎,“并且都不是泛泛而谈,而是掘进了这些领域的根基之处”(沃林 3)的“欧洲最后一个真正的文人”(刘北成 2),倘若我们不了解作为其思想“原发种子”(郭军,“序言” 3)的早期语言哲学思想,那便根本不能说深刻理解了本雅明,哪怕是对本雅明其他著作中的某些隐喻表达作基础性的理解也很难做到。换句话说,只有对本雅明的“纯语言”文本进行精读细思,才能在他独特的充满“迷路艺术”(Irrkünste)(“Lebenslauf (VI)” 469)的特殊文风中,把握其作为独特知识分子(homme de lettres)关怀的语言批判精神。

需注意的是,“纯语言”虽在致马丁·布伯的信中得以孵化,在《论总体语言》中得到具体阐释,在《任务》中得到更多学界关注与讨论,但这些并不是“纯语言”得以发挥理论能量的全部场域。前文提到,将“纯语言”置于翻译研究的视角下来审视未免局限了些,同样,以这些文本来理解“纯语言”也会显得单薄。正如学界通常所称的本雅明“早期语言哲学”中的“早期”定语实有不妥一样,语言哲学实际上是本雅明终身都在思考的命题,并作为一条线索,贯穿了其诸多重要哲思的形成。譬如本雅明晚年在《语言社会学问题》中引用德裔心理学家戈尔登斯坦(Kurt Goldstein)的话“语言不再是工具(Instrument)或方式(Mittel),而是我们精神本质的敞开(Offenbarung)”(“Probleme der Sprachsoziologie” 480),这就是“纯语言”作为主题在本雅明智识生活中连贯性的佐证。从内容上来看,《论总体语言》中的语言哲学主题在《悲悼剧》《柏林童年》等后期作品中得以延续;从形式上来看,《任务》中的“碎片”哲学隐喻也与《拱廊街》中的“废墟”意象写作遥相呼应。要言之,本雅明早期语言哲学中所讨论的主题与文体意识在后期作品中持续升华,构成了本雅明思想星丛中独特的“目标即起源”。限于篇幅,本文接下来将聚焦于《论总体语言》与《任务》,将其作为讨论“纯语言”起源与归复的核心文本,以考察“纯语言”的理论内涵与批判品格。

二、“纯语言”的起源

在进入“纯语言”(die reine Sprache)的文本探讨之前,我们不妨先从“纯语言”之理论旅行中的汉译纷争说起。若要追溯“纯语言”概念的发生,似乎应当从本雅明拒绝为《犹太人》(DerJude)撰稿而在致马丁·布伯(Martin Buber)的信中将语言视为“作为精神最纯粹的展现”(das reinste Erschließen)开始。然而,成文于博士论文撰写期间、脱胎于与肖勒姆有关数学-哲学书信探讨(肖勒姆 33)的语言学笔记《论总体语言》(“über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen”, 1916年)才应被视为本雅明正式阐述“纯语言”概念的起点。有意思的是,在笔者目力所及的中译版本中,学界针对前半段标题“über Sprache überhaupt”的翻译出现了微妙的差异,目前就有: 《论总体语言》(刘象愚等)、《论本体语言》(国荣等)、《论普遍语言》(梁展等)、《论原初语言》(陈影)、《论语言本身》(上官燕)、《论本质语言》(陈永国)、《论一般语言》(贾倞)等汉译。德语副词“überhaupt”能够在中文的不同语境里牵扯出“究竟”“到底”“总体”“本体”“普遍”“原初”“本身”“本质”等无法由逐字对译来明晰确认的语义,这恰好构成了本雅明所阐述的后“纯语言”时代的现实症候,即亚当被驱逐出天堂,快乐命名精神消逝,进而被符号系统取代的“纯语言”之堕落阶段,这一阶段出现了在资产阶级语言观下形成的“过度命名”(Überbenennung)和“语言混乱”(Sprachverwirrung)等现象。对此,刘象愚将其厘清为:

本雅明把这样的语言称作“总体的语言”(Sprache überhaupt),在德文中,überhaupt由über(之上)和haupt(头)两字构成,有“总括一切”“笼罩一切”之意,因此,这里的Sprache überhaupt就有“笼罩一切的语言”之意,仿佛老子所说的那个经天纬地,无处不在的“道”,这个“道”即涵括各种各样的道,又是它们的根本和元始,因而也就具有了本体语言或者说元语言的意味。当然,又不能说它等同于哲学意义上的“本体”,故这里姑且将其译为“总体的语言”。(刘象愚,“前言” 23)

刘象愚在概念厘清中所言的“元语言的意味”,开启了有关“纯语言”的另一层理解问题,那就是,许多文献对“überhaupt”的理解常等同于“元语言”,而它们对这一术语的定义细究起来可能存在某些误读。“元”这个术语词缀,恐怕会让谙熟本雅明语言哲学的读者在对通用的“元交际”“元语言”中的“元”进行联想时心生疑窦。若对术语“元”(meta-)作词源学考察,便可知“元”的古希腊源义虽最贴近本雅明语言哲学本意,却在另一种“元”的术语先行里,让读者陷入了某种误读的可能。

对此,辜正坤在讨论外语术语翻译和中国学术问题时,对“元”的汉语意义有过细致的梳理(辜正坤 45—52)。据考,“元”在汉语里主要有“根本的、首要的或大”的意思,比如现代汉语中的常用词汇“元素”“元凶”等,就取其“根本”和“首要”之意。追溯“元”的汉语词源,《易·乾》中有“元者,善之长也”的记载;《说文》中也有“元,始也”的称谓;《春秋繁露·重政》则认为“元者,万物之本”。总而言之,“元”作为学科词汇上的“首要”和“根本”之意在现代汉语中也十分常见,除了“元语言”,“元”作为常见的术语称谓还见于“元科学”“元哲学”“元交际”等学科概念中。辜正坤认为,究其根本,这是由西方概念最初进入汉语语境时,译者对“元”所对应的古希腊语前缀“meta-”不加区分地“直译”所造成的。因为,“meta-”在古希腊语中原没有“根本”“首要”之意,而是被解读为“与……一起”“在……之后”“在……之外”“在……之间”“超越”等含义。所以严复才将亚里士多德的“Metaphysica”译为“形而上学”而非“元物理学”。

所以说,如果从古希腊词源意义上望文生义,取“元”中“超越”的角度来理解本雅明语境下的“纯语言”,是能够成立的。这就回到了上文的老问题,即“überhaupt”在“总体”“普遍”“本体”“全部”等汉译名背后浮现出的、对“纯语言”中源初性和超越性层面的理解究竟是怎么回事。为什么说有些语境中不太适合将本雅明的“纯语言”定性为一种“元语言”理论呢?原因恰不在于译者不懂“meta-”的古希腊源义,而是读者的认知系统对“元”的理解,已经被语言学中通用的另一种即“元语言”“元交际”里的“元”所提前侵占了,如果再用“元”来指代本雅明的“纯语言”理论,容易在前者的干扰下引发误解。换言之,语言学者已经达成共识的“元语言”“元交际”中的“元”,指代的是在文本内具有“解释性功能”的表述语言,即当文本内讨论的对象为语言本身时,我们要借助语言的工具性解释来辅助这种讨论的语言表述,这完全站在了本雅明“纯语言”内涵的反面。可见,在语言学话语内已被广泛接受的“元”概念,并非本雅明语境里拥有本体论意味的“纯语言”之“元”,倘若我们在本雅明语言学的讨论语境中也反复挪用“元语言”这样的表述,极易造成不必要的误解。正如辜正坤所论及的由国内汉译界对“元”的误用和滥用而造成的术语危机一样,如果我们仍然习焉不察地误用“元”,就会让“纯语言”在含义混杂和逻辑矛盾的概念网络中无所适从。这其实已经暗示了哲学世界中“语言学转向”(linguistic turn)的必然,当语言成为思想流通中编码和解码的工具,其本身“意指方式”(Art des Meinens)的特殊性容易使人首先陷入语符指涉的循环。

从“überhaupt”的汉译多样态到“元语言”术语的危机,这些争议恰恰构成了《论总体语言》所描述的“纯语言”堕落为“过度命名”这一现象的现实写照。它正好回应了本雅明在给霍夫曼斯塔尔的信中所隐含的术语担忧,那就是以语言符号征用为基础的学科规范对哲学思想的破坏性:“只要个别科学的洞见依然游牧式地在语言领域里到处寻找安身之所,那么,前者依旧会被术语学中充分体现自身不负责任的、体现某种符号任意性特征的语言观念先入为主地占据,它们依旧是次要的。”(Scholem and Adorno,WalterBenjamin329)可以说,不论是“überhaupt”的汉译还是“元语言”的术语问题,作为一则关于“纯语言”的现实寓言,它们都反映了本雅明对资本主义社会中语用危机的隐忧与预言,即在世俗语用中陷于符号工具观的语言征用与真理性迷雾之间的角力与博弈。

那么“纯语言”语出何处呢?前文提到,“纯语言”的相关表述最早出现在本雅明因拒绝为《犹太人》撰稿而致马丁·布伯的信中,在这里他已经展现出一种反符号主义工具观的语言批判意识——“(语言)并非内容的传递,而是精神的最纯粹展现的意愿和本质”(Bröcker 741)。在《论总体语言》中,本雅明正式将“最纯粹展现”(das reinste Erschließen)进一步阐明为“纯语言”(die reine Sprache),即作为“世俗语言观”的反面(“Über Sprache” 150),由此,本雅明开启了贯穿其一生的语言批判和反工具论思考。那么,什么是“总体语言”和“人类的语言”?本雅明认为,在前天堂阶段,世界的自然万物都是上帝语言的载体,万物有表达精神的意愿,语言与万物保持敞开式的和谐和统一,是神启意义上的“上帝的语言”。而“人类的语言”可以分为两部分来理解: 尚未堕落的天堂阶段中的亚当式的“命名语言”和堕入历史后的俗世社会中的“交流语言”。对于前者而言,亚当的命名语言是获赠于上帝的语言能力,只有接纳与认识的能力被保留下来。“命名”在此处意为“认知”: 现实与语言不再是大宇宙观意义上的和谐,而产生了词物分离。在充斥着快乐的亚当精神的命名语言时代里,虽然没有了前天堂阶段的现实与语言的统一,语言中的词物关系依然保持着统一。从这个层面上来说,“翻译”并非现在普遍意义上的从一种人语到另一种人语的“横向翻译”,而是自然通过词物统一的亚当命名语言向上帝传达自我,是在“自然—人—上帝”之间的纵向翻译。人除了在“总体的语言”中充当着传递精神的角色,更重要的是认定了一种“潜在的伦理划分”,即在“词与物”的统一中,在联接着本质的“纯语言”中向上参悟真理,这与后者,即在被逐出伊甸园后的“人类的语言”中向下使用语言的指涉功能,从而开始拥有抽象、归纳能力,进而将自然收编为体系和规则下的抽象客体的趋势截然相反。对此,本雅明这样描绘从神启意义上承载着万物精神的“纯语言”堕落到占据彼时主流语境(即将语言视为某种自给自足的符号系统)的“资产阶级语言观”(bürgerliche Ansicht der Sprache):

世俗视角下的语言成了词语与事物之间的偶然(zufällig)的、在某种人工的约定俗成(Konvention)下建立的联系,这种联系不仅存于语言符号与事物(Dinge)之间,还存在于语言符号与认知(Erkenntnis)之间,语言成了彻头彻尾的符号。(“Über Sprache” 150)

也即是说,本雅明依托神学文本《创世记》对语言的堕落曲线进行了三个阶段的划分,与“彻头彻尾的符号”相对立的“纯语言”生成于第二个阶段,即词物统一的“命名语言”。摩西(Stéphane Mosès)将这三个阶段归纳为:

1. “神圣阶段”: 语言以精神本质的形态存在,并无“词与物”的二元对立,语言与现实完满对应。然而这个阶段在本雅明看来属于前人类史,它按照神学言说“存在”着,却属于“人类从来没有,也从不会进入”的阶段。

2. “天堂阶段”/“亚当阶段”: 在这个阶段,上帝赋予亚当语言“命名”(Benennung)的能力,他为动物命名的行为也奠定了人类最初的语言指涉行为。该阶段中,“命名语言”的出现虽然打破了神圣阶段中语言与现实的和谐对应,但语言却“以其近乎奇妙的正确性连接着现实的本质”(摩西 82—83)。换句话说,现实与语言出现分离,却彼此敞开透明。

3. “世俗阶段”: 本雅明将被逐出天堂的亚当视为人语堕落的开端。语言由命名的“精确”蜕变为交流的“过度”,“词与物”不再和谐,命名只能成为一种“永恒的趋近”,而非透明地袒露。换句话说,语言的衰败并不在于过分贫乏,而在于过分丰富。本雅明将由被称为“过度命名”(Überbenennung)的语用工具主义所引起的语言危机归因为源初“纯语言”的堕落,他也把这个阶段称为“语言混乱”(Sprachverwirrung)的时期,把被语用符号系统收编的自然外物称为“沉默的自然”(stumme Natur)。若以“语言与现实”和“词与物”两个维度来认识这三个阶段,不妨参考下述简表:

表1 本雅明《论总体语言》中的语言三阶段

以上为“纯语言”从神圣诞生到符号分裂的纵向堕落过程,而在人与自然的横向关系中,本雅明在这篇文章中提出了某种泛语言观灵知论的思考。他将语言视为“万物的精神传达(Mitteilung)”,并且“一切精神意义上的传达都构成语言的总体与本质”(“Über Sprache” 140)。而人类使用语词是传达的一种特殊方式,对此,维尔纳·哈马赫(Werner Hamacher)对“传达”(Mitteilung)通常英译为“交流”(communication)的做法提出批评,他认为将“传达”翻译成“传递”(imparting)更为妥当(Hamacher 116)。哈马赫正是从本雅明“纯语言”背后的反工具语言观出发来考虑这个问题的,即反对将语言视为人类交流的传递工具,而是一种精神敞开的意愿和传达的本质。换言之,用词语传递信息和交流情感是人类的特殊现象,万事万物的本质存在中都有纯语言的流淌,“沉默的自然”也有精神传达的意愿,这也是亚当“命名语言”的出发点。

要言之,正如本雅明引用卡尔·克劳斯“目标即本源”的做法一样,他在《论总体语言》中依托神学文本来进行阐释的“纯语言”既是“本源”,又是“目标”,既是“名”又是“道”(郭军,《语言与回归》 14)。上帝把命名的能力授予亚当,而“快乐的亚当精神”中的所谓“快乐”,就源于天堂阶段现实向语言透明敞开的原初和谐,在命名语言中词物的和谐统一,没有“认识”“善恶对立”等抽象概括的烦恼。在“纯语言”的无滞流淌中,人类将沉默自然中的精神敞开纵向地翻译给上帝,又在词物统一的“纯语言”精神中参悟和维护上帝“道”之统一。可以说,对本雅明“纯语言”的理解,注定要抛弃索绪尔《普通语言学教程》中的结构主义范式,它是另一种哲学体系中的产物,因此,从“纯语言”的对立靶向,即从作为批判乃至对抗“过度命名”时代里的符号语言观出发,我们能更为明晰地理解“纯语言”的理论要义。

三、“纯语言”的归复

可以说,《论总体语言》的结尾正是《任务》的开头。1923年10月,本雅明在海德堡瓦斯巴赫出版社出版《巴黎风貌》法德对照译本并附序言《译者的任务》。①如刘北成所言,该译序从问题本质上来讲是“对《论总体语言》一文的引申”(刘北成 57)。如果说,《论总体语言》中展现出的最后阶段是“纯语言”的失落,那么《任务》就是本雅明着手发起的重返“一场久已失去的完善状态”(摩西 83)的尝试。这两者的关系,展现的恰恰是语言在“神圣的诞生”与因“原罪而堕落”的两级之间互为反向的运动曲线。如图1所示:

图1 从《论总体语言》到《任务》的“碎片”逻辑

由此,我们得以把本雅明对“纯语言”的探索目光从《论总体语言》转到《任务》上来,后者与前者的不同在于,它有了哲学思考的实践土壤,即对波德莱尔诗歌的翻译。1923年10月,耗费本雅明9年时光的《巴黎风貌》法德对照译本,连同对后世译学界影响非凡的序言《译者的任务》在海德堡出版,在“读者的困惑,同行的不利评论”中“卖出去很少,以至于10年后还有库存”(三岛宪一 142)。本雅明的翻译事业在通货膨胀和时局动荡下遭遇了市场现实的惨败。除此之外,更糟糕的还有来自评论界和学界的否定与嘲讽。1924年3月5日,本雅明写信给肖勒姆,说霍夫曼斯塔尔曾专门写了两封信来赞赏他的翻译论文(Scholem and Adorno,TheCorrespondence237)。然而,霍夫曼斯塔尔在写给友人的信中却坦诚,尽管“翻译在这个领域的重要性在他波德莱尔译作前言中被讲得十分清楚,但我发现他的翻译本身缺乏一种美感”(布罗德森 186)。本雅明在之后给肖勒姆的信中抱怨了茨威格公开发表的评论“空洞得可笑”:

序言并非未被理睬,却只在一篇没有价值的(“正如序言里表明的,他知道它们的难度”——这种风格!)评论里。当我拿到这张报纸时,我郁闷得立即将它夹在了什么地方,再也无法找到它了。(肖勒姆 125)

然而,这幅在现实中遭遇滑铁卢的译学场景,却诞生了在20世纪后半叶引起激烈反响和讨论的译学文论。阿伦特认为读者可以借用本雅明在《论波德莱尔的几个母题》中所说的话,并只需改动几个字:“这本书(这篇文章)预期是要被那些最苛刻的读者来读的,一开始读它的人也的确不怎么宠爱它;但数十年后,它就获得了经典的地位,并成为一本(一篇)广为印行的书(文章)。”(阿伦特 168)然而,面对被贝斯利·穆雷称为具有“一幅蓝图”“一次论战”精神(Beasley-Murray 105)的《任务》,学界首先感到的是对其“打乱定义,而非确定定义”(陈永国 65)的束手无策,就连被巴恩斯通视为最富见地的哲学评论家安德鲁·本雅明都说,《任务》是一篇“出了名的晦涩之作”(Barnstone 242)。但是,如保罗·德曼被引用了无数次的评论“如果你不就本雅明的该文说些什么,你将注定是无名小辈”所强调的那般,也如伊格尔顿“过去二十年的一个伟大标志就是发现了本雅明”的判断所渲染的激动气氛一样,本雅明和他另辟蹊径、深奥晦涩的《任务》在20世纪20年代中后期以来始终是学术界炙手可热的讨论、阐释、引用和思考的对象。正如德曼在《任务》的剖析中所言,考虑到本雅明的多元化理论、颠覆性见解、神秘学底蕴和诗意化的书写风格,学者们连“最小化的一致见解”(德曼 80)都难以达到。

虽如此,《任务》却始终吸引着大批翻译学者的探索,他们不惜逐段逐行地解读和阐发,仅以法国当代著名哲学家和翻译理论家贝尔曼(Toni Berman)为例即可说明。1984—1989年,贝尔曼受德里达的邀请在法国开设了以“哲学与翻译”为主题的研讨课,讨论对象只有《译者的任务》一文,共分为十讲进行。贝尔曼的妻子、西班牙语翻译家伊莎贝尔·贝尔曼在其去世后,根据研讨课讲稿和学生录音笔记整理出版了以“瓦尔特·本雅明《译者的任务》评论”(袁筱一 91—92)为副标题的学术著作《翻译的时代》。②在许多评论家眼中,这是对本雅明《译者的任务》“最全面、最深入的解读”(袁筱一 90)。其中,除第一节导论以外,剩余部分全是对《任务》原文逐行逐句的评述、翻译,以及对已有法译的评论,还有贝尔曼认为最富本雅明特征的“离题”式阐发。贝尔曼坚持《任务》一文“不可简述”的背后,正是此文的丰富和深邃。

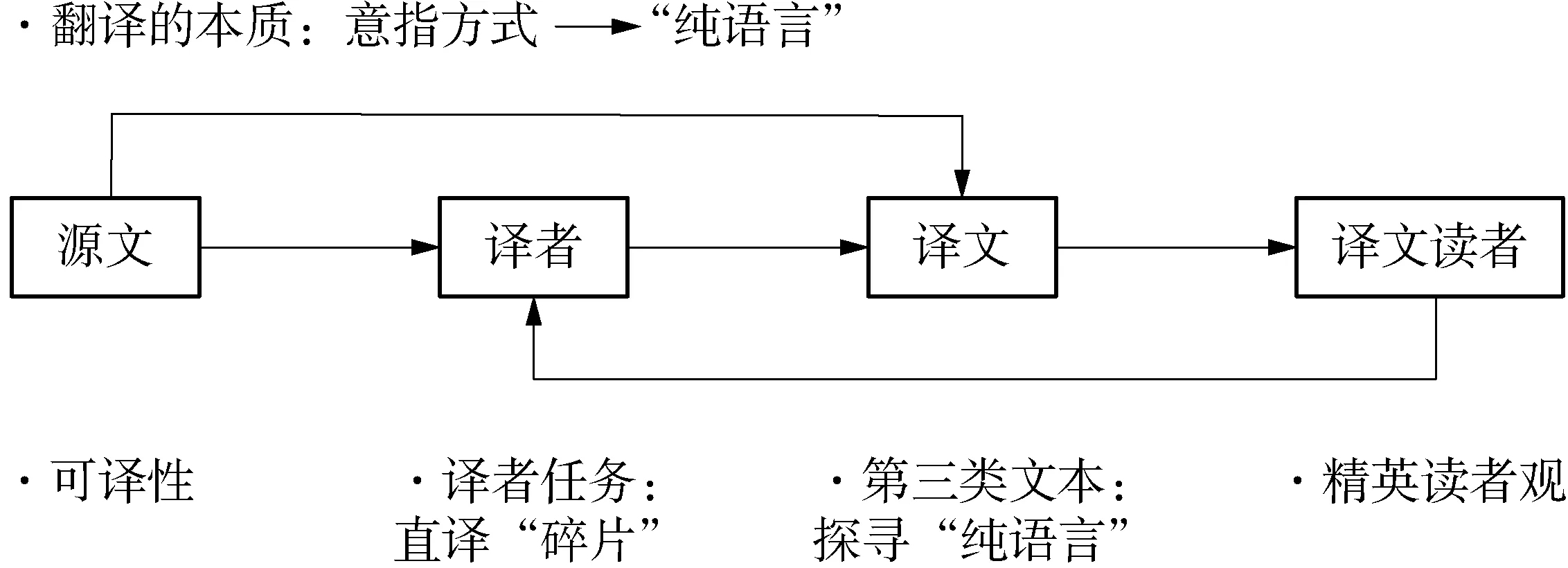

有关《任务》的内容,德里达曾有过颇具戏剧化的概括,本雅明眼中的翻译“一不为读者、二不为达意、三不为再现原作”(德里达 51)。该观点虽标新立异,然如周晔所言,作为一部从语言哲学角度出发来分析翻译问题的文献(周晔 133),《任务》可以说几乎囊括了翻译研究中的所有问题: 从源文角度出发的“可译性”问题,从译者角度出发的译者地位问题,从翻译策略出发的对极限直译的讨论,从译文角度出发的对极限直译下“第三类文本”的讨论,从译文读者角度出发的对精英读者观的讨论,乃至从翻译本质出发的对语言哲学的讨论,以及通过不同“意指方式”的“碎片”(Scherben)来探寻粘合“纯语言”“容器”(Gefäß)的乌托邦构想等,可以说十分全面,如图2所示:

图2 《译者的任务》的内容概要

前文说到,翻译研究范式的背后是本雅明继续深化由《论总体语言》开启的“纯语言”理念的哲论意图,换言之,《任务》的焦点是语言哲学,而非技术层面的翻译指导,是以“纯语言”为核心的早期语言哲学阶段的继续推进,而非翻译实践的现实层面。对此,本雅明在简历自述中也强调了这一点:

简历三: [……]一开始是出于对法国文学的热爱,所以翻译了一些法国作品,如波德莱尔和普鲁斯特。然而,最主要的还是出于对语言哲学(sprachphilosohphisch)相关的翻译问题的持久兴趣。我试图将这些融入到这篇作为波德莱尔翻译序言的文章中。(“Lebenslauf (VI)” 218)

简历六: [……]我回到德国以后出版的第一本书就是波德莱尔《巴黎风貌》的德译本,里面包括一篇题为《译者的任务》的序言,这是我对语言理论进行反思(sprachtheoretische Reflexion)的结晶。(226)

在原文中,本雅明将翻译的目标和译者的任务视为对“纯语言”的探寻、对《论总体语言》中堕落成世俗人语“碎片”的源初“纯语言”的救赎,后者被替换为“最高级的语言”潜伏在译学讨论中:

译作不是要再现原作的意义,而是要精心细致地融汇原作的意指方式(Art des Meinens),从而在原作和译作中都能被认出一种更高级语言的碎片,恰如碎片是容器的组成部分一样(Scherben eines Gefäßes)。(“Die Aufgabe” 18)

可见,只有对《论总体语言》中阐发的“纯语言”把握得当,才能理解《任务》中译学面纱下的语言哲学思想。也就是说,《论总体语言》中的神学范式同样也是进入《任务》中掩藏在翻译讨论背后的“纯语言”哲思的钥匙。如巴恩斯通所言,《任务》是一部“探讨了翻译理论中意义深远的问题,同时又探讨语言理论”的文本,是一部结合了“文学理论与翻译理论的文献”(Barnstone 242)。虽然,《任务》中充满乌托邦冥思式的探踪似乎寻不到答案,但这也正是因为“纯语言”只能被无限叩问、探寻和启示。而肖勒姆将该文称为本雅明“在语言哲学里公开研究神学的高潮阶段”(肖勒姆 124),似乎从侧面呼应了“纯语言”从《论总体语言》到《任务》逐步深化的神学底蕴。因此,许多学者在解读《任务》时都不约而同地选择了犹太神学尤其是喀巴拉阐释学的途径来回顾本雅明早期语言哲学论文中的语言分类和堕落神话:

在本雅明看来,人类因原罪的堕落,首先是语言精神的堕落,人语诞生了: 不再是纯粹而具魔力的命名语言,而是成为表达外在虚妄知识的工具;不再是伊甸园语言的普世同一,而是分裂成混乱不同的多言多语。虽如此,那完美单一的纯语言却如一股潜流,分散在众声喧哗的背后,推动人语向原初的和谐一体回归。(袁伟 57)

作为“一位语言哲学家带着救赎的目的,通过翻译探寻总体语言和上帝的记忆”(Barnstone 242)的译学讨论,《任务》中源于犹太喀巴拉阐释神学的隐喻意象俯拾即是,如“容器/碎片”(Scherben eines Gefäßes)、“森林/回音”(Bergwald/Echo)等,限于篇幅不再展开。将“纯语言”完全置于纯粹的宗教立场或神学范式上的解读,自然具有充分理据,并能够提供对诸多隐喻表述的理解途径,却也同时有将本雅明扁平化地、单向度地困于神学阐释里的危险。诚然,宗教经验在出身于“归化”(assimilierter Judentum)了的富裕犹太家庭、精神上更趋近于欧洲精英知识分子的本雅明的思想星丛中始终有独特的位置,然而更为重要的是,正如本雅明自己在卡夫卡问题上对读者的提醒那般,仅以“宗教哲学的模式”挖掘卡夫卡文本就容易遭遇“以特有的方式避开了卡夫卡的世界”(“Über Sprache” 437)的局限危机,仅仅用犹太神学的阐释模式挖掘“纯语言”的内涵也具有同样的危险。

所以,面对“纯语言”,不妨通过视其为理论意义上对立于“资产阶级语言观”的批判路径来考察。颇具巧合意味的是,索绪尔《普通语言学教程》的发表时间,恰是本雅明撰写《论总体语言》的同一年。从结构主义语言系统框架下的“能指/所指”模式出发,我们能进一步理解本雅明在《任务》中用以表征“纯语言”碎片(Scherben)的不同“意指方式”(Art des Meinens)。以文中“面包”(德语: Brot,法语: pain)为例,将索绪尔的能指/所指两分法与本雅明的意指方式/意义互为观照,即为表3所示:③

表3 索绪尔“能指/所指”与本雅明“意指方式/意义”比较

由此,我们回到了本雅明在《任务》中交代的“纯语言”归复路径:“(纯语言)并非任何单一的语言所能表达,只有借助语言间意指方式的互补才能实现。”(“Die Aufgabe” 13)温弗里德·门宁豪斯(Winfried Menninghaus)对本雅明在《论总体语言》中对语言本体论意义上的探索,尤其是本雅明将意指方式和意义区分开来的做法颇有感触,认为“由于坚持语言的使用功能无关紧要,并由于研究语言的非指涉功能,本雅明成为结构主义还未问世时代的结构主义者”(盖希 7)。但对本雅明来说,真正明确提出“意义”与“意指方式”作为语言的两面的观点是在《任务》一文中。而且,二者之间出现断裂的意指行为(das Meinen)正是本雅明所谓的语言堕落的标志,在巴别塔之前的“纯语言”时代里,这两者是和谐统一的。正是那些使用“Brot”“pain”等不同意指方式来指称“面包本体”的行为,使得人类的交流堕入了某种符号构建起来的指涉深渊。本雅明认为,只有人类在翻译中越少关注“交流的内容”(意义),而越将注意力集中在“交流的形式”(意指方式)上,语言才越是能无限趋近某种源初的“纯洁性”。虽然,这种做法最先引起的是读者的不适和颠覆,对这种断裂感颇有共鸣的是保罗·德曼,他在探讨《任务》的演讲中非常接地气地向读者阐述日常语用中的“断裂感”:

本雅明举的例子是德文的Brot和法文的pain。[……]如果你在荷尔德林的语境中听到Brot一词,而本文中又常常提到荷尔德林,我听到的必然是Brot und Wein,而它在法文中成了pain et vin,就是餐馆里免费供应的,甚至廉价餐馆也会供应的东西,所以,两者的内涵意义完全不同。[……]我日常用语的稳定性,我每天吃的“面包”给我带来的安逸,都被颠覆了。我所表达的意义被我所表达意义的方式颠覆了——pain,其形其音,及其一系列内涵意义,把你引向了一个迥然不同的方向。(德曼 89—90)

这就是本雅明所说的“过度命名”带来的人与外界的断裂感: 语言与世界分裂了;语言成为人与人之间协定的符号关系系统;语言成为人与物之间任意的系统指涉关系。两者各行其是,世界成为语言系统用来捕获、归化和收编的对象,随时可能带来德曼所言“我所表达的意义被我所表达的方式颠覆”的失联感。语言在“过度命名”中沦为符号的工具,知识也相继沦为概念游戏的囚徒,悬浮在术语的高空。而本雅明认为语言的救赎即认知的救赎,当译者作为“类同复旧、补偿和恢复创造的救世之举,即向着恢复纯语言的目标迈进”(郭建中 184)时,唯有不断在“极限直译”中释放不同意指方式,乃至产生并不机械模仿原文意义的“第三类文本”,才有可能冥思与探寻“真理的语言”,才有可能叩问与趋近“语言的乌托邦”,即“纯语言”所代表的认知精神。

结 语

综上所述,纵观“纯语言”在本雅明早期语言哲学阶段的文本阐述,1916年语言学笔记《论总体语言》和之后翻译波德莱尔诗歌的译序《任务》当属主要文献。前者依托神学文本,通过“总体语言”的分类与“纯语言”的堕落提出一种反符号系统语言工具论的批判视角,后者依托翻译讨论将后巴别塔时代的极限直译视为探寻和归复“纯语言”精神的救赎手段,两者互为颉颃,勾勒出以“纯语言”为核心概念的本雅明早期语言哲学思想。总而言之,发轫于本雅明早期语言哲学阶段并贯穿其智识生活的“纯语言”,指向的是这样一种语言观念: 它发轫于本雅明致马丁·布伯的信中作为“语言最纯粹的展现”的反语言工具观的设想;它成形于本雅明在1916年的语言笔记《论总体语言》里借神学文本阐释的天堂阶段中,人与自然未曾被语言符号收编的亚当“命名语言”,并成为《任务》中通过不同“意指方式”直译的归复目标;它以自省和余音的方式继续在本雅明《悲悼剧》的认识论序言和《柏林童年》中持续回荡,成为本雅明终身思考的、用以抵抗语言符号工具论的批判主题。作为吸收了浪漫派文艺遗产和弥赛亚救赎神学的反符号主义工具论的语言哲学,“纯语言”在后世诸如语言批判、认识理论乃至解构思潮中始终拥有历久弥新的理论动力。然而,我们既不能“草草了结”也不能“过度渲染”本雅明的早期语言哲学阶段,通过上述文献梳理与文本讨论,我们可将其视为“资产阶级语言观”的对立面,进行深化理解,不应将其视为某种全然的神学产物而企图一劳永逸地把握,或陷入另一种极端,觉其不可亲近,这样才能更好地把握其哲学内涵和批判意义。

注释[Notes]

① 截至2018年,《任务》中译版主要有8种,除台湾胡功泽的直接德译外,其余皆为英文转译。分别为: 李茂增、苏仲乐译:“译者的职责”,《写作与任务: 本雅明文选》。上海: 上海东方出版社,2017年。张旭东、王斑译:“译作者的任务: 波德莱尔《巴黎风光》译者导言”,张旭东、王斑译: 《启迪: 本雅明文选》,汉娜·阿伦特编。北京: 生活·读书·新知三联书店,2012年。陈永国译:“翻译者的任务”,《本雅明文选》,陈永国、马海良编。北京: 中国社会科学出版社,1999年。孙冰编:“翻译家的任务”,《本雅明: 作品与画像》。上海: 上海文汇出版社,1999年。周晔译:“译者的任务”,《本雅明翻译思想研究》附录2。上海: 上海译文出版社,2011年。第346—60页。乔向东译:“翻译者的任务”,《中国比较文学》1(1999): 71—83。陈浪译:“译者的任务”,《当代国外翻译理论导读》,谢天振编。天津: 南开大学出版社,2008年。第321—32页。胡功泽译:“译者的天职”,《编译论丛》(第二卷)1(2009): 189—247。

② 对于法语原词“commentaire”贝尔曼也有专文区分,认为与“逐行逐字依托原文本而阐明与引申”的评论(commentaire)不同,具有“自我完备性“(autonomisation)的“批评”(critique)在面对本雅明《任务》文本时容易步入歧途。

③ 鉴于索绪尔结构主义语言理论与本雅明文论中批判的资产阶级语言观之间存有更为复杂的异同关系,此处仅将其作为解读本雅明语言理论的一个参考角度。

引用作品[Works Cited]

佩里·安德森: 《西方马克思主义探讨》,高铦、文贯中、魏章玲译。北京: 人民出版社,1981年。

[Anderson, Perry.ConsiderationsonWesternMarxism. Trans. Gao Tian, Wen Guanzhong, and Wei Zhangling. Beijing: People’s Publishing House, 1981.]

汉娜·阿伦特编: 《启迪: 本雅明文选》,张旭东、王斑译。北京: 生活·读书·新知三联书店,2008年。

[Arendt, Hannah, ed.Illuminations:EssaysandReflexions. Trans. Zhang Xudong and Wang Ban. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 2008.]

Baker, Mona, ed.RoutledgeEncyclopediaofTranslationStudies. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2004.

Barnstone, Willis.ThePoeticsofTranslation:History,Theory,Practice. New Haven: Yale University Press, 1993.

Beasley-Murray, Tim.MikhailBakhtinandWalterBenjamin:ExperienceandForm. London: Palgrave Macmillan, 2007.

Benjamin, Walter. “Berliner Chronik.”WalterBenjaminGesammelteSchriften. Bd. VI. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1991.465-520.

- - -. “Lebenslauf (III), (VI).”WalterBenjaminGesammelteSchriften. Bd. VI. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1991.215-29.

- - -. “Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen.”WalterBenjaminGesammelteSchriften. Bd. VI: 1. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1991.140-57.

- - -. “Die Aufgabe des Übersetzers.”WalterBenjaminGesammelteSchriften. Bd. IV: 1. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1991.9-21.

- - -. “Probleme der Sprachsoziologie. Ein Sammelreferat.” Bd. III.WalterBenjaminGesammelteSchriften. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1991.452-80.

哈罗德·布鲁姆: 《西方正典》,江宁康译。南京: 译林出版社,2011年。

[Bloom, Harold.TheWesternCanon. Trans. Jiang Ningkang. Nanjing: Yilin Press, 2011.]

Bröcker, Michael. “Sprache.”BenjaminsBegriffe. Bd. 1. Eds. Michael Opitz and Erdmut Wizisla. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2000.740-73.

- - -. “Sprache.”BenjaminsBegriffe. Eds. Michael Opitz and Erdmut Wizisla. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2011.741.

毛姆·布罗德森: 《在不确定中游走: 本雅明传》,国荣译。敦煌: 敦煌文艺出版社,2000年。

[Brodersen, Momme.WalkinUncertainty. Trans. Guo Rong. Dunhuang: Dunhuang Literature and Art Publishing House, 2000.]

陈永国: 《翻译与后现代性》。北京: 中国人民大学出版社,2005年。

[Chen, Yongguo.TranslationandPostmodernity. Beijing: China Renmin University Press, 2005.]

保罗·德·曼:“‘结论’: 瓦尔特·本雅明的‘翻译者的任务’”,《论瓦尔特·本雅明——现代性、寓言和语言的种子》,郭军、曹雷雨编译。长春: 吉林人民出版社,2011年。73—99。

[De Man, Paul. “‘Conclusion’: Walter Benjamin’s ‘The Task of the Translator’.”CriticismofWalterBenjamin:Modernity,Allegory,andSeedofLanguage. Trans. and eds. Guo Jun and Cao Leiyu. Changchun: Jilin People’s Publishing House, 2011.73-99.]

雅克·德里达:“巴别塔”,《论瓦尔特·本雅明——现代性、寓言和语言的种子》,郭军、曹雷雨编译。长春: 吉林人民出版社,2011年。38—72。

[Derrida, Jacques. “Des Tours de Babel.”CriticismofWatterBenjamin:Modernity,Allegory,andSeedofLanguage. Trans. and eds. Guo Jun and Cao Leiyu. Changchun: Jilin People’s Publishing House, 2011.38-72.]

特里·伊格尔顿: 《马克思主义与文学批评》,文宝译。北京: 人民出版社,1980年。

[Eagleton, Terry.MarxismandLiteraryCriticism. Trans. Wen Bao. Beijing: People’s Publishing House, 1980.]

鲁道夫·盖希:“土星视角与差异问题: 对瓦尔特·本雅明的语言论的思考”,《论瓦尔特·本雅明——现代性、寓言和语言的种子》,郭军、曹雷雨编译。长春: 吉林人民出版社,2011年。3—23。

[Gasché, Rodolphe. “Saturnine Uision and the Question of Difference: Reflections on Walter Benjamin’s Theory of Language.”CritiismofWalterBenjamin:Modernity,Allegory,andSeedofLanguage. Trans and eds. Guo Jun and Cao Leiyu. Changchun: Jilin People’s Publishing House, 2011.3-23.]

辜正坤:“外来术语翻译与中国学术问题”,《北京大学学报》(哲学社会科学版)35.4(1998): 45—52。

[Gu, Zhengkun. “Translation of Foreign Terms and Problems of Chinese Scholarship.”JournalofPekingUniversity(PhilosophyandSocialSciences) 35.4(1998): 45-52.]

郭建中: 《当代美国翻译理论》。武汉: 湖北教育出版社,2000年。

[Guo, Jianzhong.ContemporaryAmericanTranslationTheory. Wuhan: Hubei Education Press, 2000.]

郭军:“序言: 本雅明的关怀”,《论瓦尔特·本雅明——现代性、寓言和语言的种子》,郭军、曹雷雨编译。长春: 吉林人民出版社,2011年。1—41。

[Guo, Jun. “Preface: Concern of Walter Benjamin.”CriticismofWalterBenjamin:Modernity,Allegory,andSeedofLanguage. Trans and eds. Guo Jun and Cao Leiyu. Changchun: Jilin People’s Publishing House, 2011.1-41.]

——: 《语言与回归——本雅明的救赎文化思想研究》,北京师范大学博士学位论文,2001年。

[- - -. “Language and Tikkun: Analysis of Walter Benjamin’s Thought of Redemption.” Ph. D. thesis, Beijing Normal University, 2001.]

Hamacher, Werner. “Afformative, Strike: Benjamin’s Critique of Violence.”WalterBenjamin’sPhilosophy:DestructionandExperience. Eds. Andrew Benjamin and Peter Osborne. Manchester: Clinamen Press, 2000.110-38.

Kramer, Sven.WalterBenjaminzurEinführung. Hamburg: Junius Verlag, 2003.

Küpper, Thomas, and Timo Skrandies. “Rezeptionsgeschichte.”Benjamin-Handbuch:Leben-Werk-Wirkung. Ed. Burkhardt Lindner. Stuttgart: J.B. Metzler Verlag GmbH, 2011.22-23.

刘北成: 《本雅明思想肖像》。上海: 上海人民出版社,1998年。

[Liu, Beicheng.ImageofWalterBenjamin’sThoughts. Shanghai: Shanghai People’s Publishing House, 1998.]

刘象愚:“本雅明译论发微”,《阐释与解构: 翻译研究文集》,罗选民、屠国元编。合肥: 安徽文艺出版社,2003年。226—40。

[Liu, Xiangyu. “On Walter Benjamin’s Translation Theory.”HermeneuticsandDestruction:EssaysonTranslation. Eds. Luo Xuanmin and Tu Guoyuan. Hefei: Anhui Literature and Art Publishing House, 2003.226-40.]

——:“前言: 本雅明学术思想述略”,《本雅明文选》,陈永国、马海良编译。北京: 中国社会科学出版社,1999年。12—23。

[- - -. “Preface: On Walter Benjamin’s Academic Thoughts.”SelectedEssaysofWalterBenjamin. Trans and eds. Chen Yongguo and Ma Hailiang. Beijing: China Social Sciences Press, 1999.12-23.]

三岛宪一: 《本雅明: 破坏·收集·记忆》,贾倞译。石家庄: 河北教育出版社,2001年。

[Mishima, Kenichi.Benjamin:Destruction,Collection,andMemory. Trans. Jia Liang. Shijiazhuang: Hebei Education Press, 2001.]

斯台凡·摩西: 《历史的天使: 罗森茨维格,本雅明,肖勒姆》,梁展译。上海: 华东师范大学出版社,2017年。

[Mosès, Stéphane.AngelofHistory:RosenZweig,WalterBenjamin,GershomScholem. Trans. Liang Zhan. Shanghai: East China Normal University Press, 2017.]

Munday, Jeremy.IntroducingTranslationStudies:TheoriesandApplicaitons. London: Routledge, 2001.

格肖姆·肖勒姆: 《本雅明: 一个友谊的故事》,朱刘华译。上海: 上海译文出版社,2009年。

[Scholem, Gershom.WalterBenjamin:TheStoryofaFriendship. Trans. Zhu Liuhua. Shanghai: Shanghai Translation Publishing House, 2009.]

Scholem, Gershom, and Theodor W. Adorno, eds.TheCorrespondenceofWalterBenjamin1910-1940. Trans. Manfred R. Jacobson and Evelyn M. Jacobson. Chicago: The University of Chicago Press, 1994.

- - -.WalterBenjamin:Briefe. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1966.

Steiner, George.AfterBabel:AspectsofLanguageandTranslation. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2001.

Steiner, Uwe. “Über Sprache überhaupt und die Sprache des Menschens.”Benjamin-Handbuch:Leben-Werk-Wirkung. Ed. Burkhardt Lindner. Stuttgart: J.B. Metzler Verlag GmbH, 2011.593.

王宾:“‘不可译性’面面观”,《现代哲学》1(2004): 81—87。

[Wang, Bin. “Aspects of ‘Untranslatability’.”ModernPhilosophy1(2004): 81-87.]

汪民安:“序”,《游荡者,城市与现代性: 理解本雅明》,上官燕编。北京: 北京大学出版社,2014年。2—20。

[Wang, Min’an. “Preface.”Flaneur,Cities,andModernity:UnderstandingWalterBenjamin. Ed. Shangguan Yan. Beijing: Peking University Press, 2014.]

Weigel, Sigrid.WalterBenjamin:DieKreatur,dasHeilige,dieBilder. Frankfurt: Fischer Verlag, 2008.

理查德·沃林: 《瓦尔特·本雅明: 救赎美学》,吴勇立、张亮译。南京: 江苏人民出版社,2008年。

[Wolin, Richard.WalterBenjamin:AnAestheticofRedemption. Trans. Wu Yongli and Zhang Liang. Nanjin: Jiangsu People’s Publishing House, 2008.]

袁伟:“本雅明说的是啥?”,《国外文学》4(2007): 47—58。

[Yuan, Wei. “What Does Benjamin Say?”ForeignLiteratures4(2007): 47-58.]

袁筱一:“从翻译的时代到直译的时代——基于贝尔曼视域之上的本雅明”,《外语教学理论与实践》1(2011): 89—95.

[Yuan, Xiaoyi. “From the Age of Translation to the Age of Direct Translation: Walter Benjamin in the Light of Antoine Bermann.”ForeignLanguageTeaching1(2011): 89-95.]

张旭东:“中译本代序”,《启迪: 本雅明文选》,汉娜·阿伦特编,张旭东、王斑译。北京: 生活·读书·新知三联书店,2008年。1—19。

[Zhang, Xudong. “Preface to the Chinese Edition.”Illuminations.EssaysandReflexions. Ed. Hannah Arendt. Trans. Zhang Xudong and Wang Ban. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 2008.1-19.]

周晔: 《本雅明翻译思想研究》。上海: 上海译文出版社,2011年。

[Zhou, Ye.AStudyofBenjamin’sTranslationThoughts. Shanghai: Shanghai Translation Publishing House, 2011.]