文化创意视域下非物质文化遗产的传承发展研究

2020-11-25薛惠丹张昕怡

薛惠丹 张昕怡

摘 要:蜡染是贵州民间传统的纺织印染手工艺,是我国宝贵的国家级非物质文化遗产之一,具有极高的人文艺术价值。随着经济的发展,蜡染的传承和保护也面临着很多后现代文化的冲击和挑战。本文基于大量文献资料调查和对贵州丹寨地区蜡染发展现状的实地考察,从文创的视域下出发对蜡染的文化视觉符号进行文创设计,旨在使其符合现代生活应用层面的审美特点,更好地保护和传承贵州蜡染。

关键词:文化创意;非物质文化遗产;贵州蜡染

贵州蜡染古称蜡缬,其历史悠久,最早可追溯到两千多年前的秦汉时期,是我国民间传统纺织印染手工艺,与绞缬(扎染)、夹缬(镂空印花)并称为我国古代三大印花技艺,是集传统文化与民俗风情为一体的艺术瑰宝,也是中国重要的非物质文化遗产之一。蜡染以蜡为防染材料,将蜡刀蘸熔蜡绘花于布,以蓝靛浸染后蒸煮去蜡,蜡就会自然龟裂使布面呈现出特殊的“冰纹”,形成独具民族特色的花纹图样,或似雪山凤凰,又似蝴蝶烟花,在一尺蓝底白画的方巾之上,汇质朴无华的至简之色,呈非遗文化的至繁之美。

一、贵州蜡染的地域文化特征

贵州黔东南地区是贵州蜡染之乡,其中以丹寨蜡染最为有名。蜡染被这里的少数民族广泛应用、世代相传,从一门手艺出发融入当地民族的传统习俗,逐渐发展成为人们日常穿着、民俗活动、礼仪交往等生产生活、社交娱乐必不可少之物,具有丰富的民族文化内涵和历史研究价值。

在丹寨的很多苗族村寨,户户有蜡刀,家家有染缸。小孩从小就耳濡目染,向长辈学习画蜡、染色的技艺, 妇女一有空闲就聚在一起制作蜡染布,因良好的蜡染传承氛围,丹寨的蜡染技艺被国务院列为首批国家级非物质文化遗产保护名录。

丹寨蜡染纹样分为自然纹和几何形纹两大类。自然纹主要以自然界中的花、鸟、鱼、龙等形象为主,其中鱼的形象最多。鱼形纹主要起源于古老的民族鱼图腾文化的崇拜,鱼产子多,其腹内多子的形象饱含了对生殖与繁衍的原始崇拜和多子多孙多福的祈愿,而一般鱼形图案主要作为已婚妇女的衣纹饰样。龙纹在蜡染中则显得格外稚拙,与自然和人更加亲切,有驱祸迎福、龙腾升达之意。鸟纹多为欢快生動的形象,苗族姑娘借鸟纹寄托着对生活的美好憧憬与希冀。几何形纹主要有铜鼓纹、星辰山川纹等,铜鼓纹是贵州民间蜡染最为古老的纹样,苗族人通过铜鼓纹,表达对先祖的缅怀,亦表现了对太阳神的崇拜。星辰山川纹有时一根弯曲的线条即代表山川河流,也可画作房屋、星辰,而这种抽象化的表达方式可表达出人们对故乡河山的怀念和敬畏。

艺术源于朴实无华的生活,苗族人民将对生活的观察和感触绘于蜡染纹样图案上,一笔一划道出积极乐观的人生态度和天人合一的精神境界。从蜡染中,能感受到他们祖祖辈辈对认识并改造自然的过程,一种人与环境、与动物和谐共存的温馨之美。蜡染图纹独特的民族艺术风格,不仅饱含深邃的民族地域文化,也具有鲜明的人文主义色彩。

二、贵州蜡染的当代生存现状

随着经济的发展,贵州蜡染正面临着来自各种现代文明的外来入侵,苗寨人民的思想逐渐趋于现代化,导致蜡染的本土文化符号正在快速消失,传统的蜡染手工技艺正走向没落。

1.贵州蜡染正面临后继无人的窘境

丹寨很多手艺传承世家的年轻晚辈身处现代化浪潮,渴望时尚都市的现代文化,大多会选择外出求学转行而非留在苗寨继承传统手工艺,他们也很少穿戴传统蜡染服饰,蜡染正在逐渐淡贵州少数民族的生活,或者说贵州少数民族在当今社会大融合的背景下逐渐被汉化。

2.地理条件制约难以打开消费市场

受到地理条件的制约,贵州对外出行尚未十分便利,当地的原生态蜡染文化产业链也没能得到良好的发展。交通的限制使外界消费者难以了解当地文化产品,受众主要面向来旅游的游客,消费者画像的单一使贵州蜡染产品无法扩大消费市场。

3.半开发状态加速原生态环境破坏

在蜡染国家级非遗的名气带来的经济效益及当地旅游市场产销需求的刺激下,蜡染市场面临着无序竞争、低价倾销、不正当竞争等行业乱象,这使得蜡染图案和蜡染制品多年一成不变,设计图案如出一辙,地域差异下的民族特色荡然无存。

因此,从文化创意的视域下出发,通过对蜡染文化视觉符号的现代化应用层面出发进行文创设计,提出创新发展策略使其符合现代审美特点,帮助非遗蜡染更好地传承和发展的重要性不言而喻。

三、贵州蜡染的创新发展策略

1.借力贵州当地知名企业

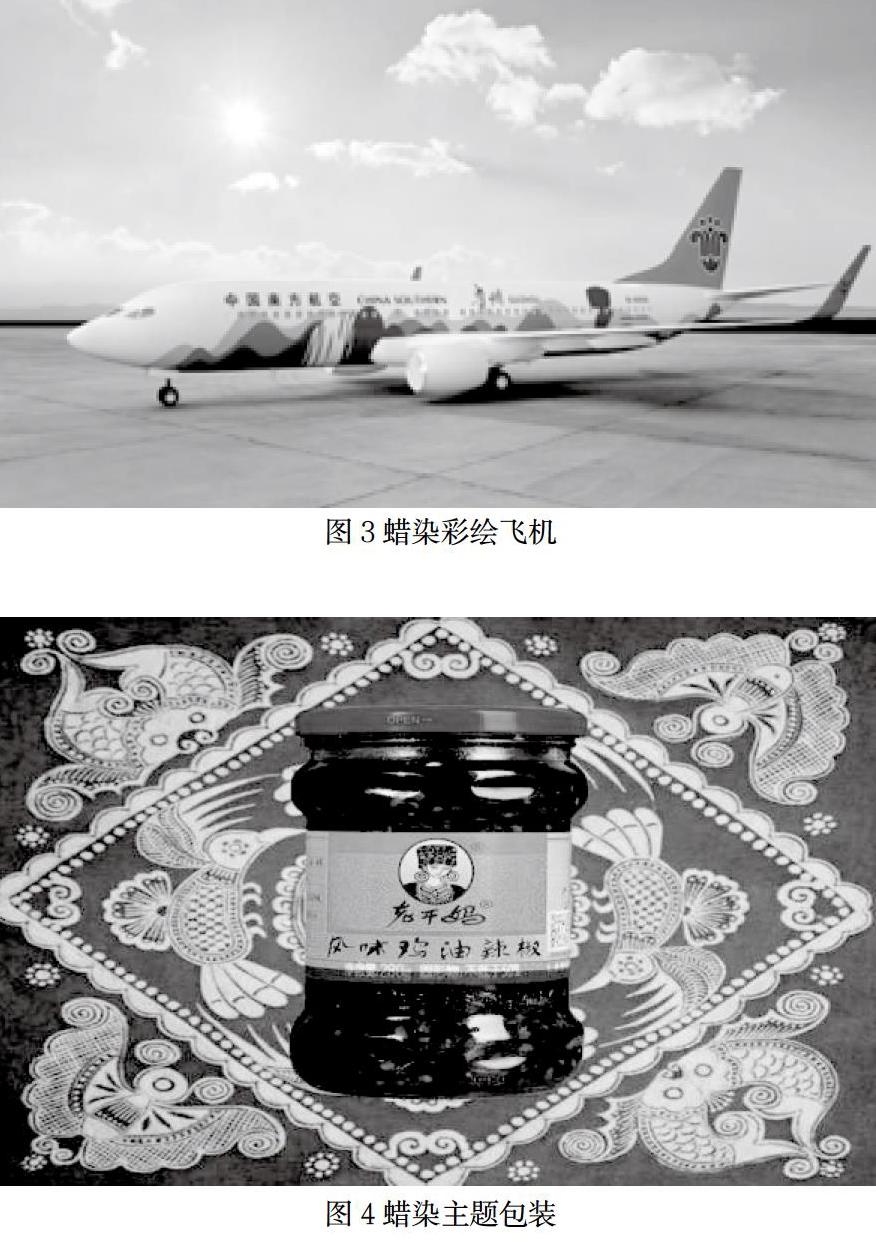

受地域限制,贵州蜡染对外知名度并不大,而贵州当地一些企业已经走出了贵州甚至走向世界,那么蜡染可以通过与本地企业品牌合作来打开市场,如在旅游业方面,贵州南航公司就打造了一款全新客机,在机身喷涂了特色蜡染图案,助力贵州旅游资源宣传,这也是全国乃至全世界首架以“蜡染画”为彩绘风格的飞机。汲取到这一经验,笔者的文创设计实践中也在贵州老干妈的原包装设计基础上融入蜡染元素,尝试以此方式向各地宣传贵州蜡染的非遗文化。

2.互联网+新媒体品牌传播

贵州当地有大量蜡染工艺品商店,但大多数都是个体经营,仅有部分商家选择通过网络平台渠道销售,市场和销量也较为零碎不成体系,即使有了知名度,实体店在外省也难以打开销路。而互联网的介入,不仅拓展了贵州蜡染的销售渠道,还能实现VR全景等多种数字化、多媒体的展现形式,改变了这些非遗技艺原有的隐秘、陌生色彩,让更多人可以透过网络近距离、多角度、分阶段地互动参与体验。通过直播销售,扩展了销售渠道,产品增加了销量,可以从源头上带动更多的当地贫困户就业,提高收入,改善生活,真正做到脱贫致富。

贵州蜡染通过互联网加新媒体的品牌传播,可以实现从小个体店发展成为网络品牌公司,一步一步打好基础并扩大知名度进行品牌传播,紧跟时尚联名的潮流趋势,继而与各大行业跨界合作,让更多人加入到非遗传播的队伍之中,激发他们对非遗的认同和热爱,这将贵州蜡染是未来传承与发展的必经之路。

3.建立蜡染非遗文创体验馆

随着贵州旅游业的快速发展,景区内除了蜡染工艺的纪念品店,还出现了许多蜡染文化体验店,游客可以亲自动手体验上蜡、浸泡、去蜡的工艺流程,从而加深对蜡染的直观印象。但它的弊端在于无法满足时间安排较紧的游客,即使有相关的模具辅助上蜡,也无法利用碎片化的时间快速获得一件蜡染手工艺品。那么,建立一个以蜡染为主题的非遗文化体验馆或许能够解决这一矛盾。

建立蜡染非遗文创体验馆可以单独构成一个打卡景点,预备出大量时间给国内外游客了解和体验蜡染制作流程。它有别于传统意义上的蜡染知识科普博物馆,不仅可以讲述蜡染故事、解读纹样内涵,陈列精致展品,还能把蜡染与日常生活相融,举办趣味蜡染展览,将蜡染原有的民族标签转变为一种生活的艺术。

贵州蜡染非遗文化创意园区或文创体验馆的建立,可以深入群众基层传播蜡染文化,培养蜡染爱好者,为蜡染的传承扩大潜在从业者,还能满足当地人民的文化需求,丰富贵州旅游的精神内涵。

结 语

贵州蜡染是我国非遗艺术的瑰宝,在文化创意视域下的设计与应用是对非遗传统文化的继承与创新传播,将传统蜡染图案与现代人的生活方式和审美特点进行结合,打破了人们对非遗传统手工艺的固有印象,个性化的设计不仅满足人们对于蜡染的审美需求,还可以传承流传千年的非遗手工艺,发挥出其最大的艺术文化价值。

参考文献

[1] 沈婷,郭大泽.文创品牌的秘密:从创意、设计到营销[M].南宁:广西美术出版社,2017.

[2] 王滢.贵州民族原生态蜡染文化产业发展研究[J]. 贵州民族研究,2016(3):88-91.

[3] 张春艳,王华.当代贵州蜡染原创设计的文化内涵与发展模式研究[J].服饰导刊,2015(2).

项目来源:本文系天津外国语大学2019年度本科生科研基地课题“文化创意视域下非物质文化遗产的传承发展研究—以贵州蜡染为例”编号:20-04-S-157。