青年教师的人格特征、自尊与主观幸福感的关系

2020-11-25徐文明

摘 要:為了探讨青年教师的人格特征、自尊与主观幸福感的特点及其关系,研究者采用大五人格问卷、自尊问卷以及主观幸福感问卷对488名青年教师和285名中年教师进行调查。结果发现,青年教师在神经质、开放性、外倾性上的得分显著高于中年教师,而在责任心和宜人性上得分显著低于中年教师;青年教师的主观幸福感显著低于中年教师;青年教师的主观幸福感与自尊、大五人格相关性显著;青年教师的自尊在大五人格和主观幸福感之间起部分中介作用,而中年教师的中介模型不成立。青年教师和中年教师的人格影响个体的主观幸福感机制不同。

关键词:自尊;人格特征;主观幸福感;青年教师

中图分类号:G451.2 文献标识码:A 文章编号:2095-5995(2020)04-0075-04

一、问题提出

近年来人们日益重视教师的心理健康,但对中小学青年教师的心理健康问题却缺乏应有的关注。有研究指出,主观幸福感是反映个体心理健康水平的一个重要指标,同时也是衡量个人生活质量的重要维度。[1]在学术界,主观幸福感被定义为个体对其生活质量所做的情感性和认知性的主观评价。[2]尽管主观幸福感是一个主观性色彩比较浓的概念,但其也是一个相对稳定的值,常被用来评估在压力环境下个体较长一段时期内的情感反应和生活满意度。与中老年教师相比,青年教师所面临的问题使他们可能面临较大的心理压力,其主观幸福感值得关注。因此,为促进青年教师身心健康成长,开展主观幸福感的研究具有重要的意义。

许多因素影响主观幸福感,其中人格特征是预测个体主观幸福感最有力和最稳定的指标之一。[3]人格特征是一种具有持久性、较为稳定、一致性的个体心理行为模式。西方人格心理学家普遍认为宜人性、开放性、尽责性、外倾性和神经质是人格结构中最具代表性的五个因素。有研究指出,个体的自尊在人格特征影响主观幸福感中起着中介作用。[4]随着年龄的增长,个体主观幸福感可能会发生变化,并呈现出不同的水平。同时,由于个体的成长压力和环境也在不断地变化,人格特征和自尊水平会随之发生很大的变化,因此,不同年龄阶段的教师群体人格特征、自尊与主观幸福感之间的关系和作用机制应该也有所不同。基于上述原因,本研究拟以中年教师为对照,对青年教师的人格特征、自尊和主观幸福感的特点及其关系进行考察,然后有针对性地为青年教师心理健康教育提供参考性建议。

二、研究设计

(一)研究对象

2016年12月至2018年3月,研究人员在某市中小学教师心理健康培训会上采用整群随机取样法选取852名中小学教师为研究对象,回收有效问卷773份,有效率90.72%。年龄选定大于35岁为中年教师,其中,男教师102名,女教师183名,被试年龄为(40.19±6.18)岁;年龄选定小于和等于35岁为青年教师,其中,男教师196名,女教师292名,被试年龄为(25.19±2.12)岁。

(二)研究工具

(1)中国大五人格量表。本研究选用王孟成、戴晓阳编制的简版中国大五人格量表(CBF-PI-B),包括5个维度,即宜人性、开放性、尽责性、外倾性和神经质。每个维度下面包含8个项目,共有40个题。量表采用六级评分,从1 =非常不符合到6 =非常符合。该量表被证明在成年群体中具有良好的信效度。

(2)个体自尊问卷。本研究采用由Rosenberg编制的个体自尊问卷( The Self-esteem Scale),共10个条目,采取4点计分,从“很不符合”到“非常符合”分别计1~4分,总分越高,表明个体自尊水平越高。

(3)生活满意度量表。本研究采用Diener编制的生活满意感指数量表(Life satisfaction index, LSI)。该量表从认知层面测量主观幸福感,即用生活满意度指数来反映主观幸福感。该量表已被跨文化研究证实有较好的信效度。总分越高,表明个体整体的生活满意度越高。

(三)测试实施和数据处理

本次调查由受过心理学教育的教师担任主试,以班为单位进行团体施测。调查后,本研究利用SPSS 17.0和Amos7.0软件进行数据分析。

三、结果与分析

(一)描述性分析

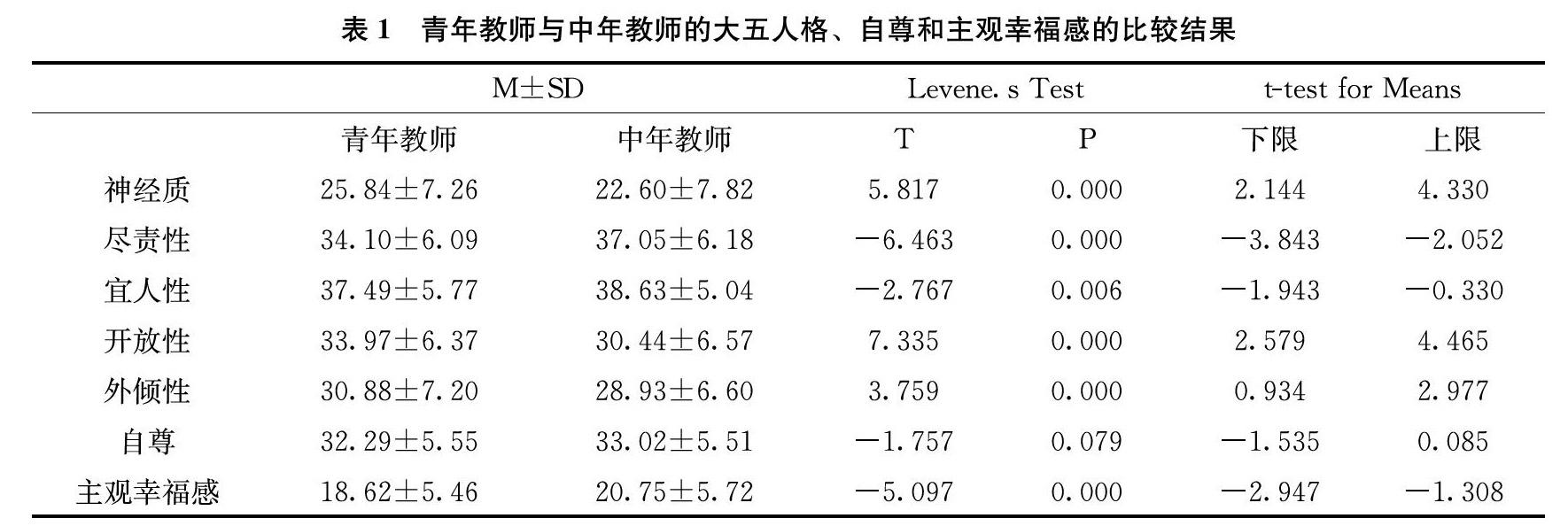

青年教师在神经质、开放性、外倾性上的得分显著高于中年教师,而在尽责性和宜人性上得分显著低于中年教师。青年教师的幸福感显著低于中年教师。结果见表1。

(二)相关性分析

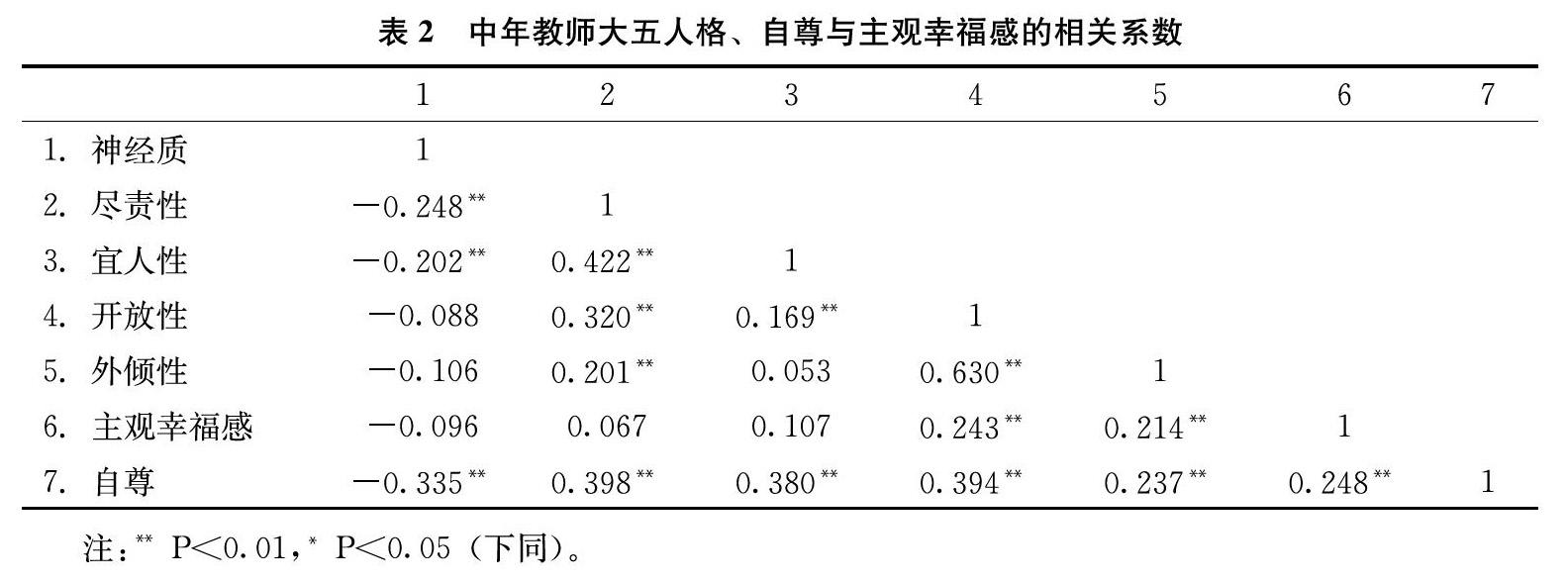

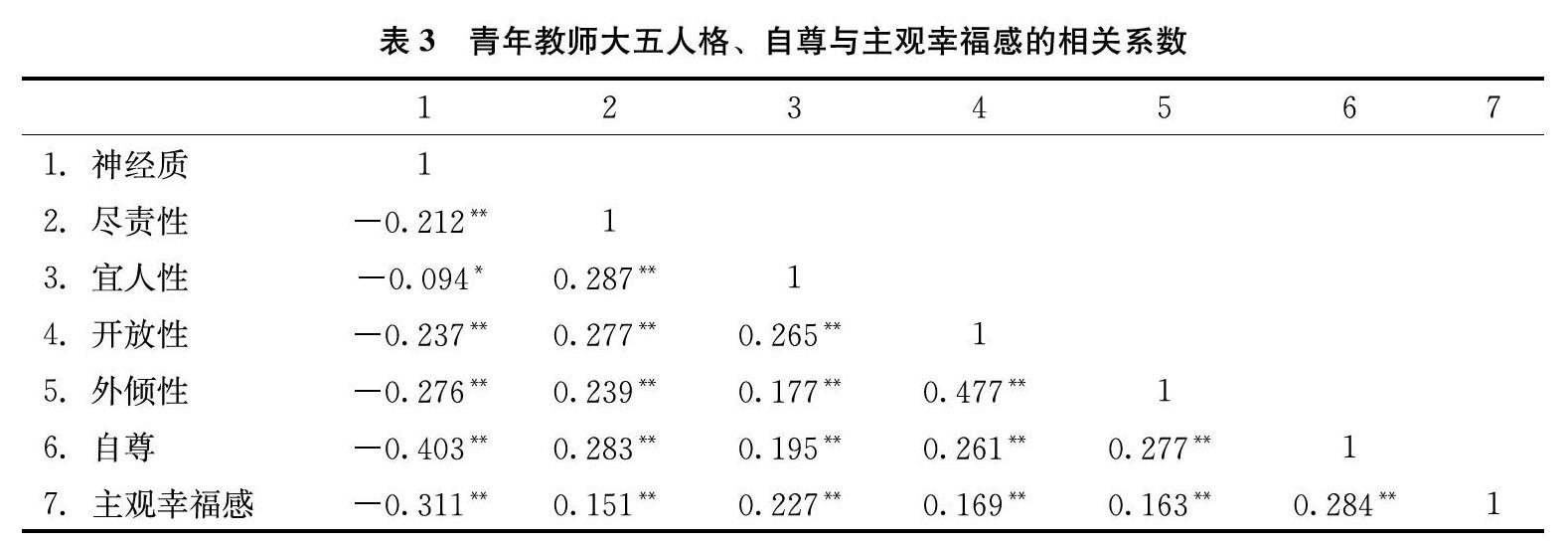

相关分析结果表明,中年教师的主观幸福感与大五人格中的开放性和外倾性以及自尊相关显著,与大五人格中的其他特质相关不显著。青年教师的主观幸福感与大五人格的五个维度以及自尊相关显著。结果见表2和表3。

(三)结构方程分析

由于青年教师的大五人格与自尊、主观幸福感存在显著相关,中年教师的大五人格与自尊、主观幸福感部分存在显著相关,所以研究假设自尊在人格和主观幸福感存在中介作用。为了更好地检验这一假设,笔者依据变量间可能存在的路径关系建立结构方程模型,并进行模型比较。具体而言,以大五人格为自变量,主观幸福感为因变量,个体的自尊为中介变量,分别构建青年教师中介模型和中年教师中介模型,然后进行数据拟合,结果发现,青年教师中介模型数据拟合效果良好,而中年教师中介模型数据拟合不佳,详见表4,青年教师大五人格、自尊与主观幸福感相关关系结构图如图1所示。

四、讨论与建议

(一)讨论

本研究结果显示,青年教师在神经质、开放性、外倾性上的得分显著高于中年教师,而在尽责性和宜人性上得分显著低于中年教师。该研究结论与丁道群和张卓业提出的“进化的观点”不一致。其认为,大五人格特征在儿童青少年期乃至成人期保持稳定,因此青年和中年群体在人格特质上并不存在差异。本研究结论与国外的研究结论相一致,即外倾性、神经质、开放性与年龄负相关,而中年群体的宜人性和尽责性显著高于青年群体。笔者认为,这可能是因为个体在一生中会按照年龄层级不断调整应付社会规定角色和生活事件的方式,所以年龄对他们人格发展的影响可能受到了环境的调节作用。多数青年教师刚刚进入职场,新鲜的职业角色、初为人师的喜悦感都会影响他们从外界环境换取新事物和新知识的动机,也为他们探索和构建新的人际场奠定基础,故青年教师的开放性和外倾性会高于中年教师。同时,青年教师刚从学校进入新的职场,也面临适应新环境及构建新人际圈的压力,这些压力易使他们焦虑、抑郁,故青年教师的神经质相对高于那些已经适应职场的中年教师。相反,中年教师由于自我调控能力得到进一步增强,能主动规避风险行为和内化社会规范,从而表现出更多负责任的行为和亲社会行为。因此,中年教师的宜人性和尽责性比青年教师高。另外,本研究发现,青年教师主观幸福感低于中年教师。分析年龄导致主观幸福感的差异,应该溯源到不同年龄阶段的群体所面临的生活状态和生活环境。青年教师面临诸多的现实问题,如住房、婚姻、家庭等诸多生活方面的压力。相比之下,中年教师大多工作比较稳定,拥有一份稳定的收入,拥有稳定的社会支持系统,在面对压力的时候能够从容面对。

人格是影响主观幸福感的重要因素之一,但以往研究没有关注到年龄变量在两者之间的重要作用。现有研究发现,人格对主观幸福感的解释率随着年龄的增长而下降。这说明人格对于个体主观幸福感的作用随着年龄而降低。本研究也证实,相比中年教师,青年教师的大五人格更能影响主观幸福感。本研究基于相关分析的结果,采用结构方程分析了自尊与主观幸福感、人格特质的关系以及作用机制。研究结果也证实以往的研究结论,即青年教师的自尊在人格和主观幸福感之间起部分中介作用,中年教师的自尊在人格和主观幸福感之间无法起到中介作用。已有研究表明,集体取向的个体主要通过人际和谐而影响幸福感,而个体取向的个体主要通过自尊而影响幸福感。相比于中年教师,青年教师的个体取向可能更加明显,所以自尊可能是影响主观幸福感的主要内部变量。值得注意的是,青年教师自尊的中介作用不完全,表明还有其他影响是通过直接路径或其他中介过程而实现的,这些因素可能包括家庭因素、工作因素等。这也是未来值得研究的主题。

(二)建议

1.问诊青年教师困惑,促进健康成长

本研究显示,青年教师主观幸福感低于中年教师。这与青年教师刚入职时面临的精神压力(如面临适应新环境及构建新人际圈的压力)和物质压力(如住房、婚姻、家庭等诸多生活方面的压力)有关。因此,教育主管部门和学校要充分了解青年教师的职业困惑和生活困惑,精心组织策划多种活动帮助他们迈好职业第一步;通过调查青年教师的生活满意度,及时了解他们的生活状况和心理情感状态,满足其基本的生活需求,及时提供心理疏导,从而预防青年教师产生不良心理。

2.促进人格的自我塑造,提升主观幸福感

本研究发现,人格与青年教师的主观幸福感呈显著相关。因此,促进青年教师的人格健全发展,培养其乐观、积极向上的心理品质至关重要。教育主管部门和学校在开展青年教师心理健康教育时要引导青年教师把自己的知、情、意、行有机统一起来,然后通过激发其动机和自我意识,让其逐渐形成一个高层次、高效能的自我调节和控制系统以及完整的心理结构,并在此基础上鼓励青年教师不断完善自身人格以适应未来社会的发展需要,反省由于自身发展潜能不足而带来的人格发展缺陷,有意识地对人格与社会化方面进行自我塑造。

3.提升青年教师的自尊感,强化集体认同意识

本研究发现,自尊是人格影响青年教师主观幸福感的中介变量。对于青年教师而言,自尊感的提升离不开学校和教育主管部门的支持。学校要立足教师的内在需要,积极改革工作模式,特别重视满足青年教师表达自我价值和自我尊重等的需要。比如,青年教师在教学工作初级阶段往往富有教学想象力和教学激情,乐于接受教育领域中新事物和新挑战,教学实践不循规蹈矩,不墨守成规,更愿意使用具有时代特色的教育技术和手段。学校管理者应该积极看待青年教师这种工作表现,肯定青年教师的工作热情和创造精神,并通过过程性评价促进他们自我价值感的提升,进而形成更加强烈的自尊感。教育主管部门应首先在法律法规、职称评定和待遇等方面发挥应有作用。比如,要在法律和法规上保证教师的教学自主权、科研自主权、评定学生的品行和学业成绩的专业评价权,不能随意摊派与教学无关的任务。其次要改革职称评定制度,创新晋升制度,打通青年教师成长和晋升的路径,让他们感受到从事教师职业的幸福感。最后还要保障教师的社会地位和收入待遇,使教师成为人人羡慕的职业。

(徐文明,嘉应学院省级中小学教师发展中心 嘉应学院心理咨询中心,广东 梅州 514015)

参考文献:

[1] 赖燕群, 黄宝珍, 金杨, 等. 教师主观幸福感与其人格关系[J]. 内江师范学院学报, 2019(8):16-21

[2] DIENER E. Subjective well-being[J]. Psychological bulletin, 1984(3):542-575.

[3] DIENER E, LUCAS R E, SMITH H L. Subjective well-being: three decades of progress[J]. Psychological bulletin, 1999(2):276-302.

[4] CHANG W C, MALIKI M, OSMAN B, etal. Self-construal and subjective wellbeing in two ethnic communities in singapore[J]. Psychology, 2011(2):63-70.

(責任编辑:谢先成)