汉语意愿类情态动词在维吾尔语中的对应表达

2020-11-25黄晨

【摘要】意愿情态是动力情态下位分类的一种,表达说话人对尚未發生事物的评价以及趋向于实现该事物的态度。现代汉语表达意愿情态意义的手段主要是情态动词,如“要、想、愿”等。本文考察现代汉语意愿情态的语义特征及其在维吾尔语中的对应表达,对维吾尔语意愿情态范畴进行初步考察。

【关键词】意愿情态;情态动词;对应表达

【中图分类号】H212.3 【文献标识码】A

基金项目:2019年度喀什大学研究生科研创新项目“汉维意愿情态的表达及其应用研究”(项目编号:XJ2019G1289)。

引言

“情态”是指人的心理与活动的情况,主要有认识、道义、动力三种情况。动力情态是指说话人有能力或有意愿从事某事[1](彭利贞2005),意愿情态是动力情态的一种,表达说话人对尚未发生事物的评价以及趋向于实现该事物的态度[2](高亮2015)。意愿情态作为动力情态的下位分类,主要表达说话人对尚未发生事物的评价以及趋向于实现该事物的态度。“情态动词”这一名称源于英语语法系统,用在动词前,表示说话人对动作行为的看法或态度。

一、现代汉语意愿类情态动词

情态动词是现代汉语表达“意愿”情态意义的主要手段。本文对现代汉语典型的意愿类情态动词“要”“想”“愿”进行研究,[4]探究现代汉语意愿情态表达方式的语义类型及特征。

(一)意愿类情态动词“要”

现代汉语“要”可以作为动词、连词和情态动词使用。在作动词时常表将来时意义,表示将要发生的动作。而“要”作意愿情态动词时表示说话人“实现某个目标或达到某种目的”的“意志”。例如:

(1)前些日子,楚云飞给李云龙带信,说要见面聊聊。

(2)她决定要拿它。

表示将来时的“要”与表示情态意义的“要”,两者的不同之处在于:当主语不指人或“要”后的动词是非主性动词时,“要”表将来时意义。例如:

(3)日期还没有定,不过也很快,就要下定了。

(4)仗有你打的,前面攻击不顺利,你们早晚要上。

(二)意愿类情态动词“想”

“想”作为心理动词一般指“思考”,也可用来表示“估计、猜测”等意义,如例(5);心理动词“想”在情态化后可以表示情态意义,指说话人“打算或希望做某事”的意图,如例(6)。

(5)山崎此时也不会想到,他的生命和这把刀一样,快不属于他自己了。

(6)想吃掉我山崎大队,只怕中国军队还没这副好牙口。

(三)意愿类情态动词“愿”

“愿”一开始是作为名词,表“愿望”,后衍生为动词,意为“乐意”“希望”,如例(7);在“愿”后加动词可以表示意愿,表达说话人“想要”或“希望”实现该事件的“意愿”,如例(8)。

(7)天又在下雨,谁都不愿意站在这里空等,白白地耗费精力。

(8)“我想他一定愿意参加我们报社的工作,”黄存仁亲切地说。

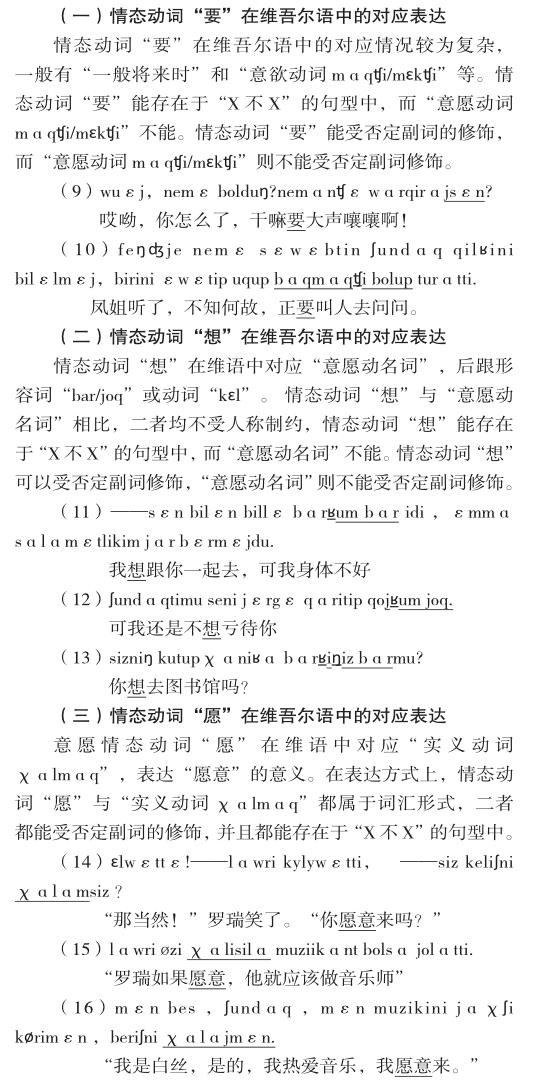

二、汉语意愿类情态动词在维吾尔语中的对应表达

意愿情态是语言中普遍存在的语义范畴,现代汉语和维吾尔语表达意愿情态的手段各不相同。[5]现代汉语主要通过情态动词表达意愿情态,维吾尔语则可通过词汇手段和语法手段表达意愿情态。

三、汉维意愿情态表达方式对比

(一)共性

情态作为语义范畴在人类语言中普遍存在,意愿情态作为情态的下位范畴同样具有跨语言的普遍性。意愿情态表达说话人对倾向于实现客观命题的主观态度,在汉维语中,都有相应的表达方式表达意愿情态范畴,这是二者的共性。这种共性虽然不能证明所有语言都存在意愿情态范畴,但对证明情态尤其是意愿情态在人类语言中普遍存在具有一定的类型学意义。

(二)个性

在前文第1、2节中,我们对汉语意愿类情态动词“要”“想”“愿”的语义类型及其在维吾尔语中的对应表达进行了分析,通过考察发现:汉语表达意愿类情态多用综合型表达(也可称为词汇手段,主要是情态动词),而汉语意愿类情态动词在维吾尔语中多对应为分析型表达,因此我们得出汉维语意愿情态表达的个性差异特征,即:汉语倾向于使用综合型的词汇手段表达情态意义,而维吾尔语则更倾向于使用分析型的句法手段表达情态意义。二者在表达意愿情态方式上的差异体现了两种语言在类型学上的差异,也在一定程度上为情态表达提供了类型学上的支撑。

四、结语

人们在交际过程中除了表达客观事物的存在和变化,往往也表达了对具体命题的主观态度和想法。根据说话人表达情感态度的差异,情态主要有认识、道义、动力三种情况。动力情态是指说话人有能力或有意愿从事某事(彭利贞2005),意愿情态是动力情态的一种。

意愿情态表达说话人对尚未发生事物的评价以及趋向于实现该事物的态度。[6]通过研究我们发现,现代汉语主要通过情态动词 “要”“想”“愿”等表达意愿情态,在维吾尔语中对应为“一般将来时”“意欲动词”“意愿动名词”“实义动词χ lim q”等。

通过对汉维意愿情态对应表达的考察,我们发现,维吾尔语中存在丰富的意愿情态表达手段。从语言类型学的角度看,情态范畴在人类语言中是普遍存在的,意愿情态作为一种情态类型也必然在人类语言中普遍存在,只是在不同语言中的表达方式不同。现代汉语主要通过情态动词表达说话者的意图,维吾尔语则可以通过词汇手段和语言手段两种方式表达意愿情态。

参考文献:

[1]彭利贞.现代汉语情态研究[D].复旦大学,2005.

[2]高亮.汉语意愿情态动词研究[D].重庆师范大学,2015.

[3]方晓华.现代维吾尔语教程[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2011(9).

[4]邢福义,汪国胜.现代汉语[M].武汉:华中师范大学出版社,2011(5).

[5]李遐.论维吾尔语的情态系统及其功能[J].民族翻译,2014.

[6]向二兰.汉英助动词句法比较研究[M].北京:人民日报出版社,2014(11).

作者简介:黄晨(1996-),男,汉族,硕士研究生在读,研究方向:应用翻译学。