锻炼目标内容影响大学生锻炼行为的性别比较

2020-11-25曾幼岚

曾幼岚

( 福建技术师范学院体育学院 , 福建福清 350300 )

2016 年国务院颁发的《 全民健身计划(2016—2020 年)》指出, 实施全民健身计划是国家的重要发展战略, 其中特别强调:“将青少年作为实施全民健身计划的重点人群, 大力普及青少年体育活动, 提高青少年身体素质”然而, 大学生参与体育运动的现实状况却不容乐观. 为什么会呈现出这一状况呢, 这需要分析到底是什么因素在影响大学生参与体育锻炼.这些影响因素中发现大学生参加体育锻炼的目标不尽相同. 有的大学生是追求提高身体健康的目的, 有的大学生是为了改善自身的身材和样貌, 这就涉及到了锻炼目标内容的问题. 为了更好地适应本世纪不断发展下对人才的各种需求,以贯彻 “健康第一” 思想为原则, 更好地指导人们参加体育锻炼, 主要把调查重心放在锻炼目标内容对大学生的体育锻炼行为的影响方面.

目标内容( goal content ) 是指个体追求什么样的目标[2], 是自我决定理论( Self-Determination Theory, 简称 SDT ) 框架下的一个重要研究领域. Deci 和 Ryan[3]等将目标内容分为内在目标内容与外在目标内容. 内在目标是指个体内在成长趋向的目标, 包括自我接受、亲密关系、身心健康等. 外在目标是指个体以外在结果为导向,包括财富、名誉、地位等. SDT 假设不同目标内容会产生不同心理和行为结果[4]. 在锻炼领域的研究证实了这一观点

锻炼目标内容的社会关系、形象、健康管理、社会认同、技能认同这5 个维度也适合作为锻炼的目标内容. 文章通过对锻炼目标这五个维度对不同性别大学生锻炼行为的影响进行比较研究, 找出影响男女大学生体育锻炼行为的主要因素, 为更好地指导大学生体育锻炼提供帮助.

1 研究方法

1.1 被试

研究被试者在福建省3 所高校中选择, 共发放问卷750 份, 回收问卷712 份, 有效问卷646 份, 有效回收率86.13%. 在有效问卷中, 男生322人、女生324人;大一155份、大二170份、大三165 份、大四156 份; 年龄最大值27 岁,最小值16 岁, 平均年龄20.58±2.02 岁.

1.2 研究工具

1.2.1 锻炼目标内容

采用Sebire 等人[6]编制的锻炼目标内容问卷( 简称GCEQ) 进行调查. 该问卷由5 个维度24 个条目构成, 其中社会关系(Social Affiliation) 由6 个条目构成、形象(Image) 由4个条目构成、健康管理(Health Management) 由4 个条目构成、社会认同(Social Recognition)由6 个条目构成、技能发展(kill Development)由4 个条目构成, 其中社会认同和形象为外在目标内容, 技能发展、健康管理和社会关系为内在目标内容. 整个模型拟合优度,X2(164) = 355.30、CFI =0.95、RMSEA = 0.06 . 该模型已在国内锻炼心理学领域得到运用. 采用研究数据对五因素一阶模型进行检验, 模型的拟合优度 为X2/df=3.12、RMSEA=0.08、NFI=0.899、IFI=0.929、TLI=0.913、CFI=0.928, 整个问卷的克伦巴赫α系数为0.934. 该量表采用李克特7 级评分方式进行度量,“1” 至 “7” 分别反应 “不重要” 至 “很重要”.

1.2.2 体育活动等级量表

采用梁德清[7]编制的《体育活动等级量表》对大学生锻炼行为进行测量. 该量表由反应锻炼频率、锻炼时间和锻炼强度的三个条目构成,锻炼频率和锻炼强度的得分范围在1-5 之间,锻炼时间得分在0-4 之间, 得分越高说明锻炼频率、锻炼时间和锻炼强度越高. 体育活动量等于锻炼频率、锻炼时间和锻炼强度的乘积,得分范围在0 至100, 得分在19 分和19 分以下的为小运动量, 得分高于20 分小于42 分的为中等运动量, 得分在43 分和43 分以上的为大运动量. 该量表的重测信度为0.82.

1.3 数理统计与分析

采用SPSS18.0 和AMOS17.0 对收集到的数据进行统计、分析和处理.

2 研究结果

2.1 对大学生锻炼目标内容进行分析

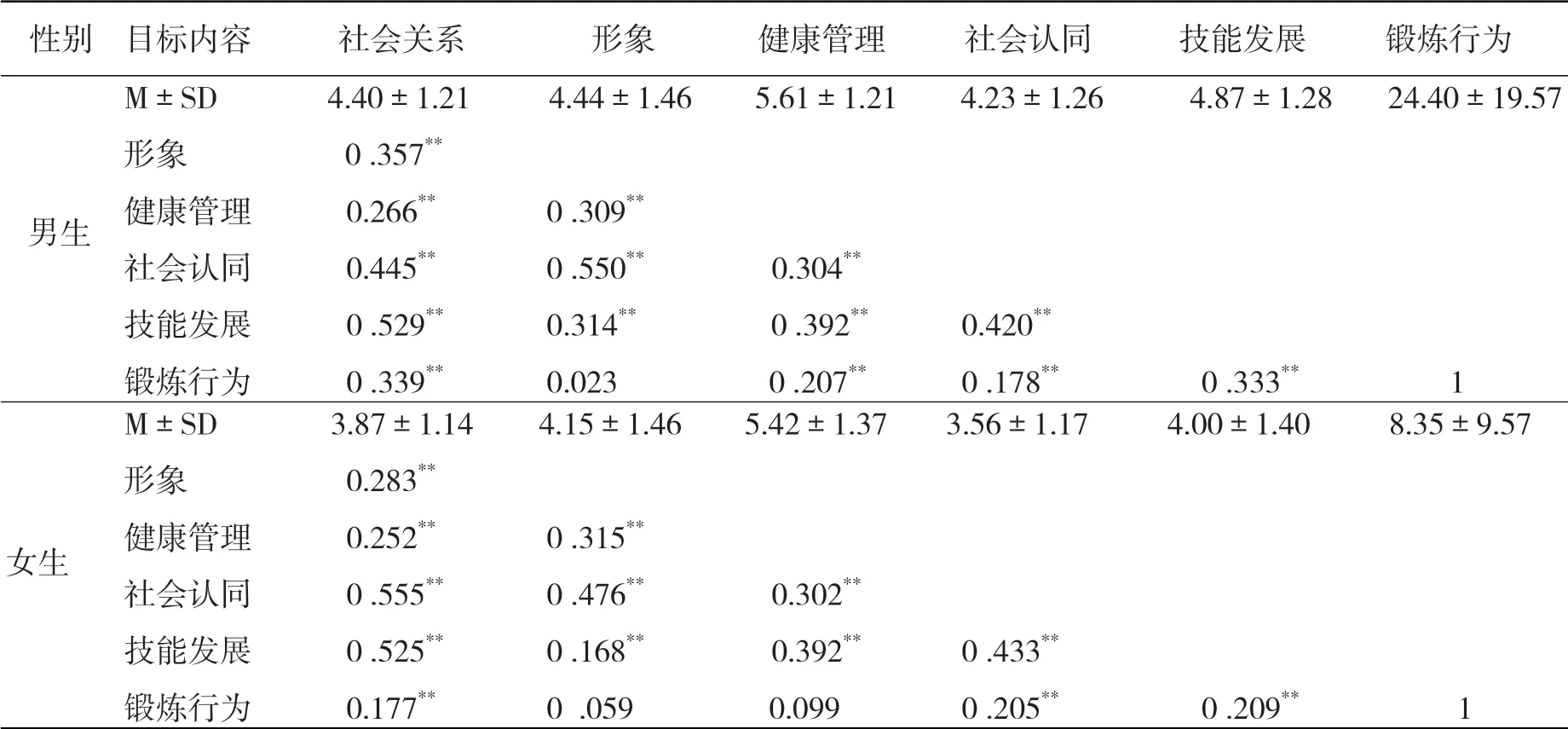

采用描述统计对大学生锻炼目标内容进行分析, 结果( 见表1) 发现: 大学男生目标内容从高至低的得分依次为健康管理、技能发展、形象、社会关系和社会认同, 大学女生目标内容从高至低的得分依次为健康管理、形象、技能发展、社会关系和社会认同; 大学男生平均体育活动量24.4 为中等运动量, 女生平均活动量为8.35 为小运动量. 采用相关分析分别对大学男女生锻炼目标内容各因素和锻炼行为的相关情况进行分析, 结果( 见表1) 发现, 大学男生锻炼目标内容中的社会关系、健康管理、社会认同和技能发展与锻炼行为呈显著正相关,形象与锻炼行为之间无显著相关; 大学女生锻炼目标内容中的社会关系、社会认同和技能发展与锻炼行为呈显著正相关, 健康管理和形象与锻炼行为之间无显著相关. 采用独立样本T检验对大学生锻炼目标内容和锻炼行为的性别差异进行检验,结果发现在社会关系(T=5.668、P<0.001)、 形 象(T=2.551、P<0.05)、 社 会 认同(T=6.962、P<0.001)、 技 能 发 展(T=8.910、P<0.001)、锻炼行为(T=13.248、P<0.001) 方面呈现性别差异, 且均为大学男生高于女生, 而在健康管理上则不存在显著差异.

表1 大学生锻炼目标内容及锻炼行为的描述

2.2 锻炼目标内容预测大学男生锻炼行为的模型检验

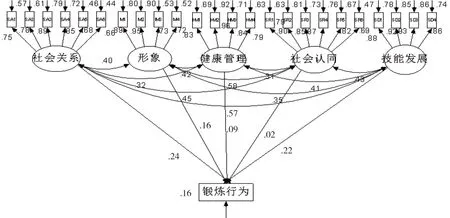

采用结果方程模型对锻炼目标内容影响大学男生锻炼行为的模型(见图1)进行检验,结果发现模型各项拟合指分别为x2/df=2.759、RMSEA=0.074、NFI=0.905、IFI=0.937、TLI=0.923、CFI=0.937, 说明拟合良好, 是能接受的框架模型. 从图1 可以发现, 社会关系和技能发展至锻炼行为的路径系数分别为0.24(P=0.001<0.05) 和0.22(P=0.002<0.05), 均呈现显著的正向影响; 健康管理至锻炼行为路径0.09(P=0.156>0.05)和社会认同至锻炼行为路径0.02(P=0.764>0.05)不显著; 形象至锻炼行为路径-0.16(P=0.026<0.05), 呈现显著的负向影响. 整个模型可以解释锻炼行为16% 的方差.

2.3 锻炼目标内容预测大学女生锻炼行为的模型检验

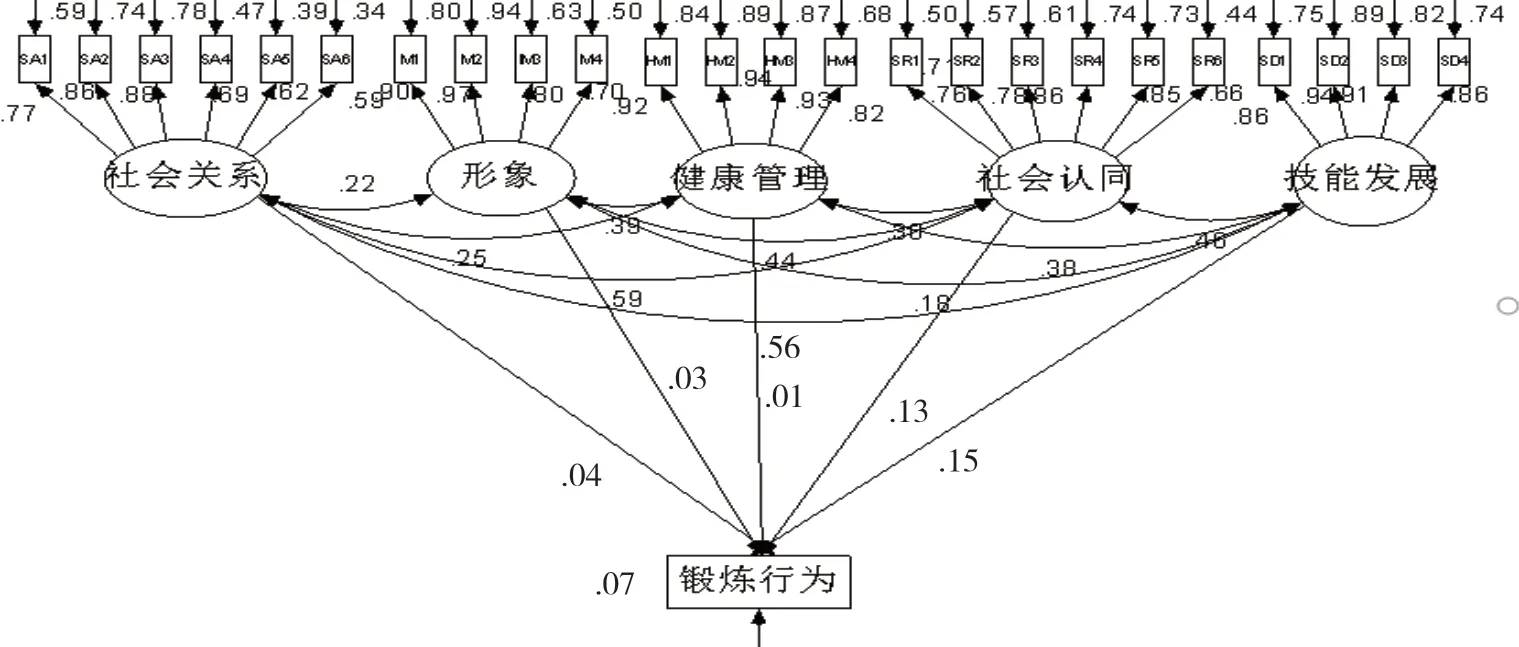

采用结果方程模型对锻炼目标内容影响大学女生锻炼行为的模型( 见图2) 进行检验, 结果发现模型各项拟合指分别为x2/df=2.974、RMSEA=0.078、NFI=0.896、IFI=0.929、TLI=0.912、CFI=0.928, 说 明 拟合良好, 是能接受的框架模型. 从图2 可以发现, 技能发展至锻炼行为的路径系数分 别 为0.15(P=0.047<0.05), 呈 现 显 著 的正向影响; 社会关系至锻炼行为路径0.04(P=0.661>0.05)、形象至锻炼行为路径-0.03(P=0.603>0.05)、健康管理至锻炼行为路径0.01(P=0.912>0.05)和社会认同至锻炼行为路径0.13(P=0.105>0.05)不显著. 整个模型可以解释锻炼行为7% 的方差.

3 讨论

3.1 大学生锻炼目标内容的性别差异

图1 锻炼目标内容影响大学男生锻炼行为的作用路径模型

图2 锻炼目标内容影响大学女生锻炼行为的作用路径模型

通过表1 发现大学男生目标内容从高至低的得分依次为健康管理、技能发展、形象、社会关系和社会认同, 大学生女生目标内容从高至低的得分依次为健康管理、形象、技能发展、社会关系和社会认同; 大学男生锻炼目标内容中的社会关系、健康管理、社会认同和技能发展与锻炼行为呈显著正相关, 形象与锻炼行为之间无显著相关; 大学女生锻炼目标内容中的社会关系、社会认同和技能发展与锻炼行为呈显著正相关, 健康管理和形象与锻炼行为之间无显著相关。这说明大学生锻炼目标内容在某些方面存在显著的性别差异.

3.2 大学生锻炼行为的性别差异

采用独立样本T 检验对大学生锻炼目标内容和锻炼行为的性别差异进行检验, 结果发现在社会关系、形象、社会认同、技能发展、锻炼行为方面呈现性别差异, 且均为大学男生高于女生, 而在健康管理上则不存在显著差异. 通过分析说明虽然大学生在健康管理上趋于一致, 但大学生锻炼行为还是存在显著的性别差异.

3.3 锻炼目标内容对大学男女生锻炼行为的作用路径的影响

从图1 可以看出, 采用结果方程模型对锻炼目标内容影响大学男生锻炼行为的模型进行检验, 结果发现社会关系和技能发展至锻炼行为的路径均呈现显著的正向影响; 健康管理至锻炼行为和社会认同至锻炼行为路径影响不显著; 形象至锻炼行为路径呈现显著的负向影响. 从图2 可以看出, 采用结果方程模型对锻炼目标内容影响大学女生锻炼行为的模型进行检验, 结果发现技能发展至锻炼行为路径呈现显著的正向影响; 社会关系至锻炼行为路径、形象至锻炼行为路径、健康管理至锻炼行为路径和社会认同至锻炼行为路径影响不显著. 通过分析说明外在锻炼目标内容对大学男女生锻炼行为不全是呈现负向影响, 内在锻炼目标内容对大学男女生锻炼行为也不全是呈现正向影响.

4 结论

文章通过研究锻炼目标内容对大学生锻炼行为的影响得出以下结论.

大学生锻炼目标内容在某些方面存在显著的性别差异; 大学生锻炼行为存在显著的性别差异; 锻炼目标内容对大学男女生锻炼行为的作用路径不同; 五因素一阶锻炼目标内容模型对大学男生锻炼行为的解释方差高于女生锻炼行为的10% 解释方差; 外在锻炼目标内容对大学男女生锻炼行为不全是呈现负向影响, 内在锻炼目标内容对大学男女生锻炼行为也不全是呈现正向影响.