中国省域层面低碳、环保与发展的协调性对比分析

2020-11-25郑林昌张亚楠付加锋

郑林昌,张亚楠,付加锋

1.河北大学 经济学院,河北 保定 071002;2.中国环境科学研究院,北京 100012

0 引 言

低碳、环保和发展是可持续发展系统的重要组成部分,低碳和环保是可持续发展的重要保障,发展是可持续发展的最重要表征。低碳、环保与发展三者之间存在一定相互促进、相互影响的关系,同时低碳、环保与发展之间又存在一定的耦合作用机制,低碳活动能够促进环保和发展,环保活动能够带来低碳和发展,协同推进低碳、环保与发展可以取得事半功倍的效果。当前我国经济发展进入一个新阶段,正处于“高速发展”转向“高质量发展”的阶段,人们在追求物质消费的基础上,对生存环境、生态文明也提出了更高要求。生态文明建设和高质量发展更需要低碳、环保与发展之间的协同,经济社会发展不应该以牺牲生态环境为代价,同样保护生态环境、推动节能减排也不能阻碍经济社会的发展,当然更应重视低碳和环保之间的协同效应。

协同理论最早由德国物理学家哈肯提出,他认为性质不同的相对独立的子系统通过一定的合作可以实现在宏观尺度上的功能结构,从而推动系统从无序—有序、有序—有序的转变。当前“协同”这一概念已被应用于各个学科、多个领域。早期相关研究主要集中在环境保护与经济发展协同方面[1-4],近年国内外学者开始关注节能与减排的协同、大气污染与温室气体减排协同等。1998年美国环保局(USEPA)就启动了国际协同控制分析项目(CAP),IPCC第二次评估报告中测算了在控制温室气体的同时所产生的局地大气污染减排效益[5],第三次评估明确提出了控制温室气体与污染物减排的协同效应[6];J.Jason West、Patricia Osnaya(2004)和Yeora Chae、Sangyeop Lee(2007)等对各自国家相关环保保护政策协同效应进行了测算,发现实施环境保护活动能带来相应温室气体排放的减少[7-8]。我国学者在此方面也有大量研究成果,比如环保部政研中心、田春秀(2006)等对大气污染与温室气体排放协同控制效应进行了深入研究[9],刘胜强(2012)、郑继良(2018)等对环境污染物减排的协同控制效应进行了测算[10-11]。尽管当前已有相关研究开始关注节能、减排与经济发展的协同[12-14],不可否认的是相关研究仍主要集中在环保与发展协同、低碳与发展协同以及低碳与环保协同控制等方面,宏观层面测算低碳、环保与发展系统之间协同性的研究成果相对较少。

1 低碳环保发展指数指标体系

文章沿用前期研究所采用的指标体系构建方法构建地区低碳环保发展指数指标体系,即继续采用专家咨询、敏感指标筛选等方法构建城市低碳环保发展指数指标体系,最终构建的指标体系共包括3项二级指标、7项三级指标和13项具体指标;继续采用以往均值权重赋值方法对指标进行赋值,具体指标体系及其相关权重见表1[15-17]。

表1 地区低碳环保发展指数指标体系及权重

2 数据来源、数据处理与模型构建

2.1 数据来源与数据处理

所用数据主要来源于历年《中国统计年鉴》《中国能源年鉴》《中国环境年鉴》以及各地区统计年鉴。由于缺乏西藏地区部分环境和能源统计数据和港澳台地区的统计数据,评价样本地区为30个。

(式1)

由于各项指标值的量纲相差较大,为了便于各项指标之间的对比,采用线性比例法进行无量纲化处理。

(式2)

2.2 地区二氧化碳排放测算

地区(全国)终端能源消费二氧化碳排放量=各种能源消费实物量×各种能源的二氧化碳排放因子+电力终端二氧化碳消费+热力终端二氧化碳消费,各种能源二氧化碳排放因子详见表2。

表2 地区二氧化碳排放测算涉及主要能源的碳排放因子

其中,电力终端二氧化碳消费=电力终端消费实物量×电力调入结构×全国平均火电比重×全国平均火电排放因子+电力终端消费实物量×(1-电力调入结构)×本地火电比重×本地火电排放因子,热力终端二氧化碳消费=热力终端消费实物量×热力排放因子。

2.3 低碳环保发展指数评价模型

δ年度低碳指数(Low Carbon Index)评价模型可以表示如下:

(式3)

δ年度环保指数(Enviroment Protection Index)评价模型可以表示如下:

(式4)

δ年度发展指数(Development Index)评价模型可以表示如下:

(式5)

δ年度低碳环保发展指数(Low Carbon-Enviroment Protection-Development Index)评价模型可以表示如下:

δLEDIi=η低碳δLCIi+η环保δEPIi+η发展δDIi

(式6)

其中,η低碳、η环保、η发展分别为低碳指数、环保指数和发展指数的权重。

2.4 指数协调性测算模型

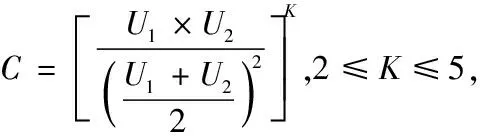

为考察低碳、环保与发展系统之间的协同,借鉴相关研究成果[18-19],结合低碳指数、环保指数和发展指数特点,设计耦合度模型来衡量指数之间的相关程度,如式7。

(式7)

式中,C为指数1与指数2之间的耦合度,其大小由U1、U2决定,C越大两指数之间的耦合性越好。U1是样本地区指数1评价得分与地区指数1评价得分均值的比值,U2是样本地区指数2评价得分与地区指数2评价得分均值的比值,K为调节系数,考虑指数得分情况,取K=2。

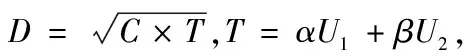

为区分指数间是高水平协调还是低水平协调,引入协调度模型,用来衡量系统之间的协调度。

(式8)

其中,D为两指数之间的协调度,D值越大两者之间的协调性越好;T为两指数的综合协调指数,反映两者对协调度的贡献,由于U1和U2是相应样本指数得分与指数得分均值的比值,某些样本的T值可能大于1,故D值也可能大于1;α、β分别衡量两指数的重要程度,在此认为同样重要,α、β取值为0.5。

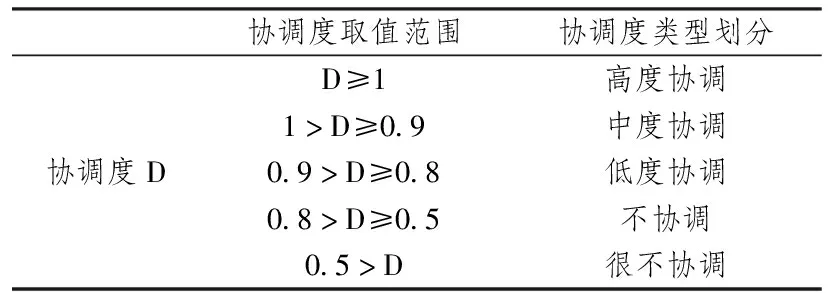

借鉴其它相关研究成果中协调度(耦合协调度)类型划分方法和划分标准,考虑协调度评价得分及其分值聚集程度,将协调度划分为五大类别:高度协调、中度协调、低度协调、不协调和很不协调,具体划分标准如表3所示。

表3 协调度划分标准

3 地区低碳环保发展指数评价

3.1 低碳指数

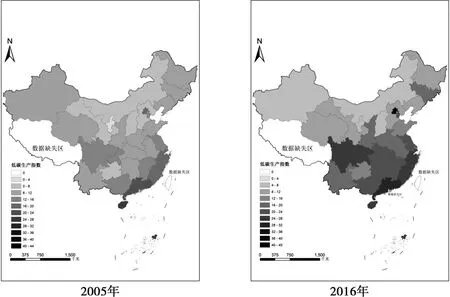

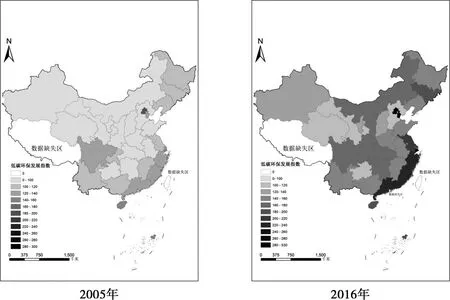

低碳生产指数:低碳生产指数不仅与地区经济发展水平、经济结构等有关,同时与地区能源利用结构也密切相关。2016年,经济社会发展水平相对较高的北京、广东、重庆的低碳生产指数评价得分相对较高,而能源资源相对丰富的内蒙古、新疆和宁夏等地区的低碳生产指数评价得分相对较低。相比2005年,2016年低碳生产指数评价得分增加的地区有27个,地区低碳生产指数总体有所优化。低碳生产指数地区间差异不断增加,评价得分的离散系数由2008年的0.38,逐步增加到2016年的0.47。从空间上看,低碳生产指数具有“南高—北低”和“东高—西低”的特征,东南沿海的海南、广东、福建等是低碳生产指数的高地,西北地区的新疆、宁夏、甘肃等省份低碳生产指数得分较低(见图1)。

图1 2005—2016年中国地区低碳生产指数空间分布示意图

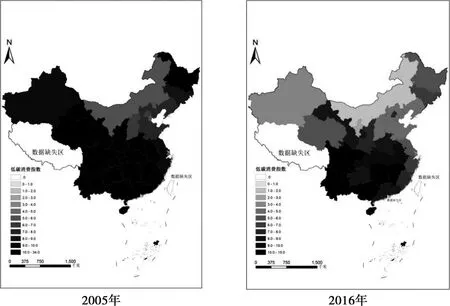

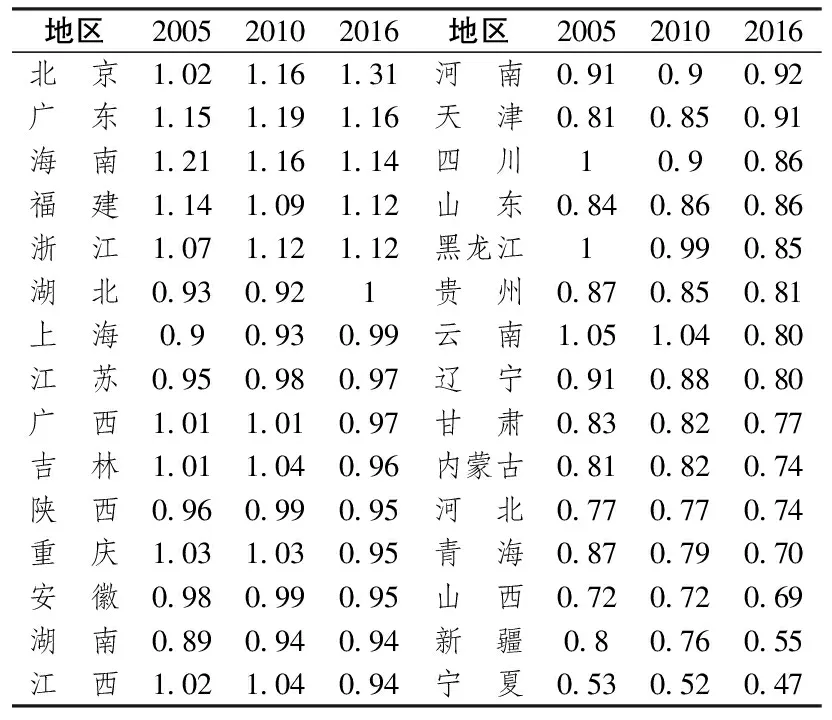

低碳消费指数:低碳消费指数受居民消费水平、能源利用结构的影响较大,2016年,居民消费水平、化石能源使用比重相对较低的四川、海南和云南等地区的低碳消费指数评价得分较高,化石能源使用比重相对较高的内蒙古、宁夏和新疆等地区的低碳消费指数评价得分相对较低。正是如此,低碳消费指数在空间上表现出了“南高—北低、西高—东低”的分布特征,东部沿海省份低碳消费指数低,多数中西部省份低碳消费指数评价得分要高。近年来我国居民生活消费能力和消费水平日趋提升,人均碳排放强度与日俱增,各地区低碳消费指数均出现不同程度的下降(北京除外),地区间低碳消费指数的差异相对稳定(见图2)。

图2 2005—2016年中国地区低碳消费指数空间分布示意图

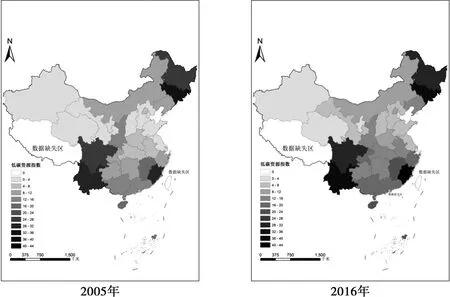

低碳资源指数:低碳资源指数与自然环境有着较强的相关关系,2016年福建、吉林和云南凭借着活立木储量丰富的优势,低碳资源指数评价得分排名前三,而气候自然环境资源条件相对较差的青海、宁夏和新疆低碳资源指数评分较低,排名后三。正是如此,低碳资源指数在空间上总体呈“块状分布”的分布特点,西北地区低碳资源指数表现最差,长江以南地区低碳资源指数表现最好,华北地区低碳资源指数表现一般。动态看,近年所有样本地区活立木储存量均有所增加,低碳资源指数也有相应增加;低碳资源指数地区间的差异不断缩小,2005年指数评价得分的离散系数0.89,2009年离散系数下降到0.82,2013年又下降到0.77(见图3)。

图3 2005—2016年中国地区低碳资源指数空间分布示意图

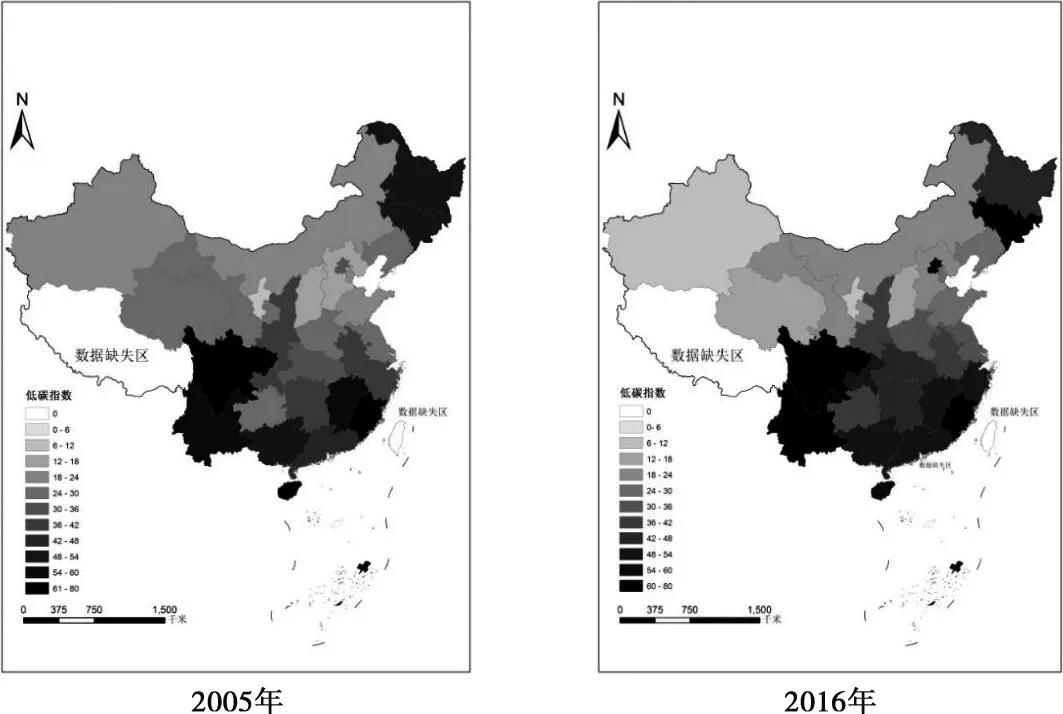

低碳指数:2016 年,福建、四川和云南等地区的低碳指数评价得分较高,而宁夏、新疆和山西等地区的低碳指数评价得分较低,福建低碳指数评价得分是宁夏的9倍多,低碳指数区域差异较大。相比2005年,2016年有20个地区的低碳指数评价得分有所增加,这些多数是经济社会发展水平相对较高的省份,其它10个地区的低碳指数评价得分则有所下降,除海南外,其它省市均位于中西部地区。低碳指数地区间差异明显,2016年指数评价得分的离散系数0.45,不过这种地区差异性近年并没有明显变化。空间上看,低碳指数“南北差异”格局明显,北方除黑龙江、吉林和北京表现相对较好,其它地区低碳指数表现都不好,南方大部分地区低碳指数表现都不错,河南、湖北、贵州的低碳指数要小于周边省市,在空间上形成一个塌陷区(见图4)。

图4 2005—2016年中国地区低碳指数空间分布示意图

3.2 环保指数

环境污染指数:环境污染指数评价得分相对较高,且与经济社会发展水平表现出了高度相关性。2016年,北京、上海和天津的环境污染指数评价得分分别为267.73、24.32和102.63,位居前三;宁夏、青海和新疆等西北欠发达省份的环境污染指数表现要差很多,评价得分仅为12.80、14.48和16.23,位居后三。空间上看,环境污染指数在空间上呈“东高—西低”的分布特征,江苏、上海、海南等东部沿海省份的环境污染指数评价得分较高,吉林、山东、河南、湖北、四川等地区的环境污染指数表现一般,新疆、青海、宁夏等地区的环境污染指数评价得分较低。动态变化看,相比2005年,2016年所有样本地区的环境污染指数评价得分均有所上升;环境污染指数地区间差异却一直增加,2005年指数评价得分离散系数为0.57,到2016年离散系数增加到1.00(见图5)。

图5 2005—2016年中国地区环境污染指数空间分布示意图

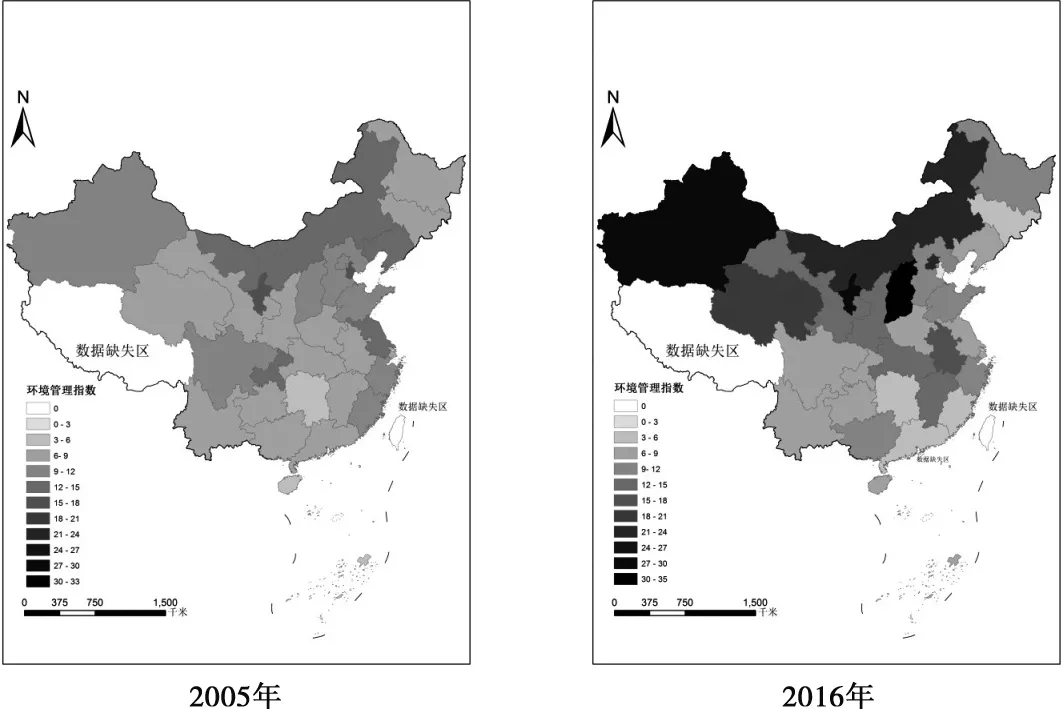

环境管理指数:2016年,山西、新疆和宁夏等地区的环境管理指数表现较好,天津、广东和吉林等地区的环境管理指数表现较逊色,山西环境管理指数的评价得分约是天津的17倍,环境管理指数地区差异明显。由于各地环境治理压力、环境治理重视程度、财政实力等不同,2005—2016年有20个样本地区的环境管理指数有所提升,另外10个样本地区的环境管理指数有所下降。空间上看,地区环境管理指数空间分布相对分散,但总体具有“北高—南低”的分布特征,新疆、内蒙古、青海、宁夏、山西、北京等地区的环境管理指数评价得分较高,重庆、湖南、广东、海南、福建、上海等地区的环境管理指数评价得分较低(见图6)。

图6 2005—2016年中国地区环境管理指数空间分布示意图

环境质量指数:2016年云南、福建和海南等地区的环境质量指数评价得分较高,河南、山东和河北等地区的环境质量指数评价得分较低,最高评价得分与最低评价得分相差仅有7.41,各地区评价得分的离散系数只有0.22,环境质量指数区域间差异并不大。受工业环境污染、气候因素等因素影响,中部地区多数省份的环境质量评价得分相对较低,华北南部省份的环境指数评价得分更低,在空间上形成了中间塌陷带。动态看,近期我国地区环境质量指数总体恶化,相比2005年,2016年有25个地区的环境质量指数评价得分有所减少(见图7)。

图7 2005—2016年中国地区环境质量指数空间分布示意图

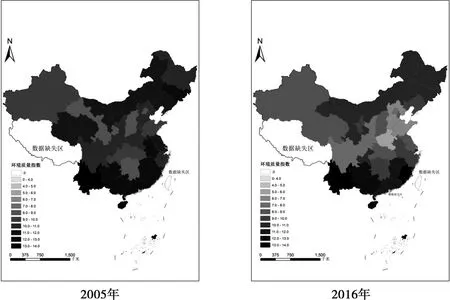

环保指数:环保指数评价得分与经济社会发展水平表现出了较高相关性,2016年经济社会发展水平相对较高的北京、上海、天津等地区,环保指数评价得分相对较高,而经济社会发展水平相对较低的贵州、云南和青海等地区的环保指数评价得分相对较低,在空间上环保指数形成了“东部高—中部低—西部更低”的分布特征。2005—2016年,各地区环保指数评价得分均有不同程度的增长,环保指数改善趋势明显;但环保指数区域差异性有所扩大,2005年地区指数评价得分的离散系数为0.24,到2016年离散系数增加至0.69(见图8)。

图8 2005—2016年中国地区环保指数空间分布示意图

3.3 发展指数

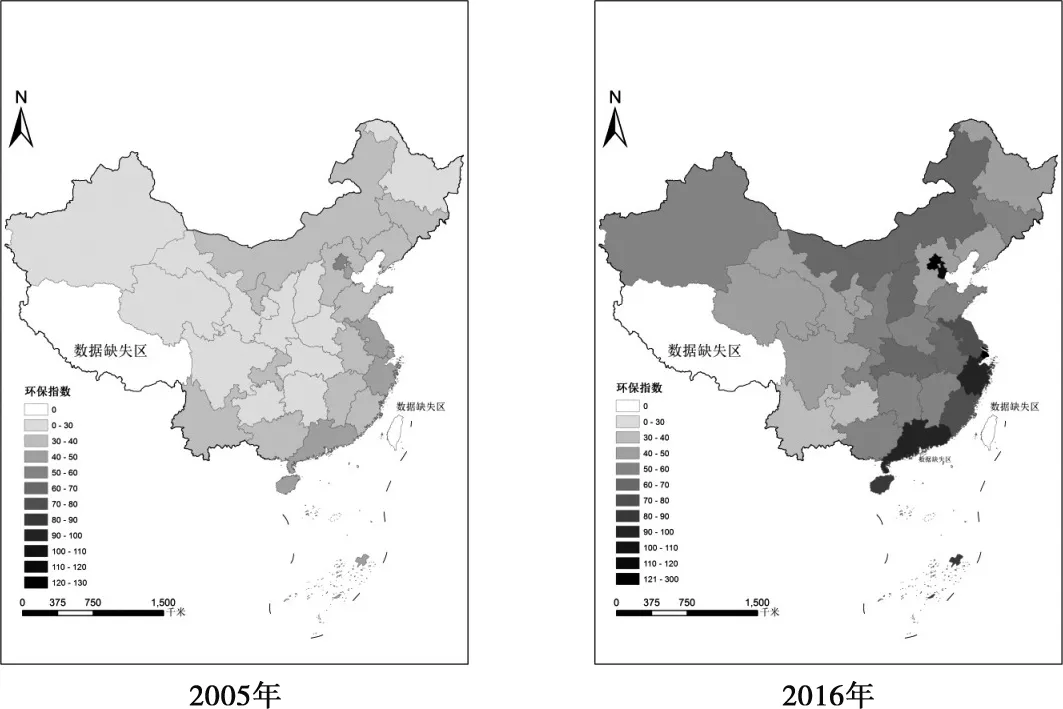

地区发展指数空间分布相对分散,总体具有“东部高—北部高—中部低—西部低”的特征,东部沿海多数省市发展指数评价得分都比较高(河北、海南和广西除外),内蒙古、辽宁、北京的发展指数评价得分也比较高,其它中部地区和西部地区省市发展指数评价得分较低,它们在我国疆域版图上形成了广阔的“平原”。近年,我国地区发展指数总体有所优化,所有样本地区发展指数评价得分均有不同程度的提高,尤其北京、天津和江苏等地区增幅较大;地区发展指数差异性有所缩小,2005 年各地区发展指数评价得分的离散系数为 0.47,到2016 年离散系数降到 0.40(见图9)。

图9 2005—2016年中国地区发展指数空间分布示意图

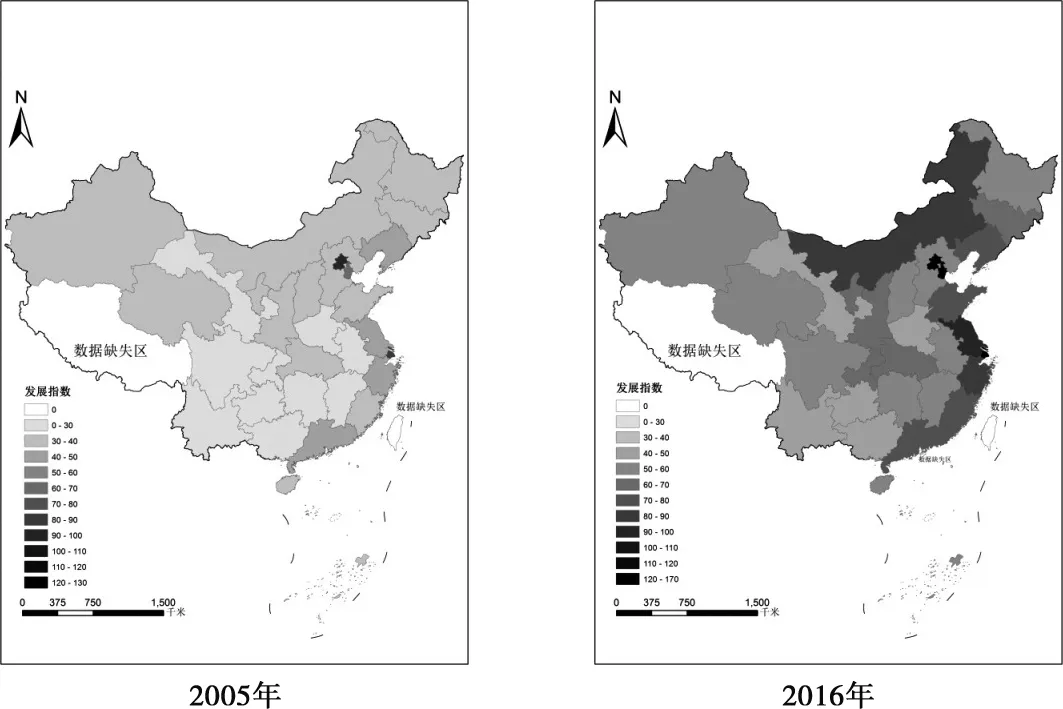

3.4 低碳环保发展指数

2016年,北京、上海和天津等地区的低碳环保发展指数评价得分相对较高,而青海、甘肃和贵州等地区的指数评价得分相对较低,指数评价得分的方差6 261.05,离散系数0.44,指数地区间的离散性并不大。不仅如此,近期低碳环保发展指数总体改善趋势明显,2005—2016年所有样本地区的低碳环保发展指数评价得分均有所上升。不过地区低碳环保发展指数空间分布格局相对分散,总体而言,沿海地区多数省市的低碳环保发展指数评价表现较好(见图10)。

图10 2005—2016年中国地区低碳环保发展指数空间分布示意图

4 地区低碳、环保与发展的协调性分析

考虑低碳环保发展指数系统性,测算低碳指数、环保指数与发展指数之间的协调度,分项指数测算低碳生产指数与低碳消费指数之间的协调度。为考察经济活动低碳减排与经济活动污染物减排是否协同,测算低碳生产指数与环境污染指数之间的协调度。

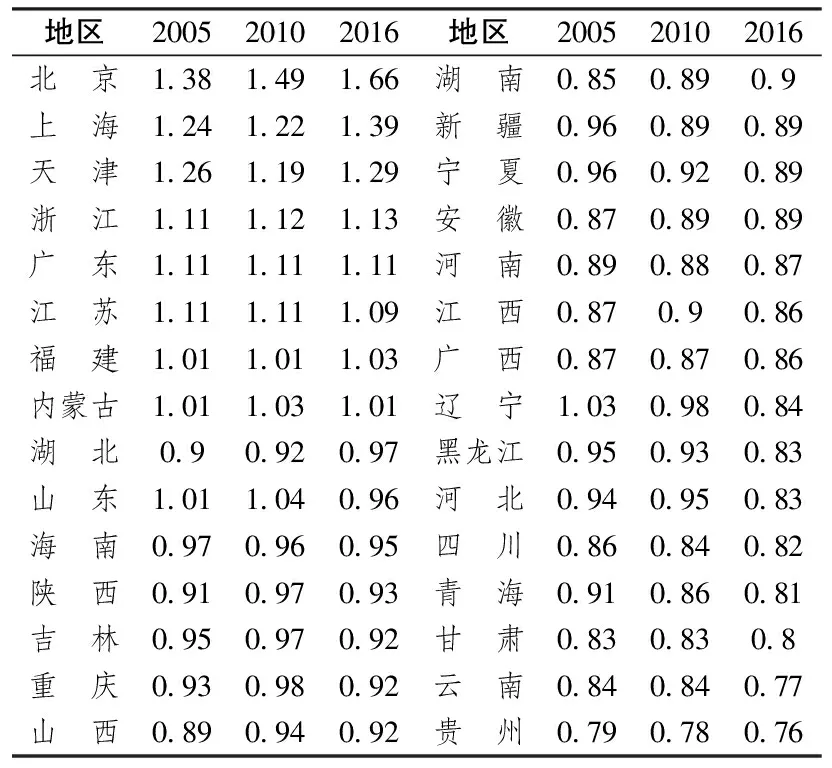

(1)低碳指数与环保指数:2016年,北京、广东、海南、福建、浙江、湖北6省(市)低碳指数与环保指数的协调度均大于1,它们是高度协调区;上海、江苏、广西、吉林、陕西、重庆、安徽、湖南、江西、河南、天津的协调度介于0.9~1之间,为中度协调区;四川、山东、黑龙江、贵州、云南、辽宁的协调度介于0.8~0.9之间,为低度协调区;低碳指数与环保指数协调度介于0.5~0.8之间的地区有甘肃、内蒙古、河北、青海、山西、新疆6省,为不协调区;宁夏低碳指数与环保指数的协调度为0.47,为很不协调区。相比2005年,2016年协调度增加的地区有:北京、广东、浙江、湖北、上海、江苏、湖南、河南、天津、山东,其它地区的协调度有所减小,总体来看低碳指数与环保指数之间的协调性有所变差(见表3)。

表3 2005—2016年地区层面低碳指数与环保指数协调度变化

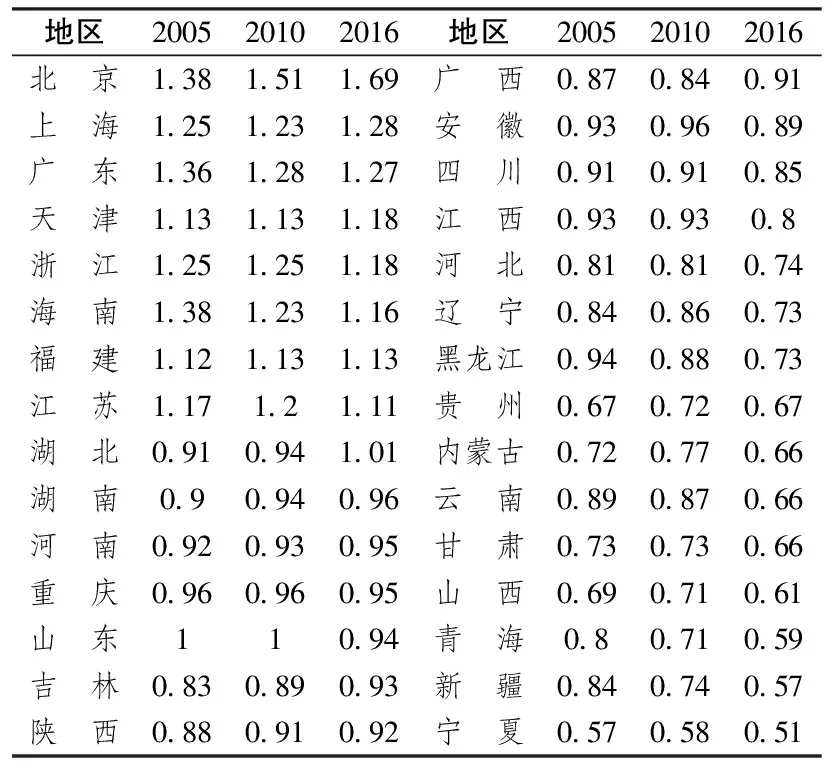

(2)低碳指数与发展指数:2016年,低碳指数与发展指数之间的协调度大于1的地区有北京、福建、浙江、广东、吉林、重庆、湖北和江苏,它们是高度协调区,上海、黑龙江、湖南、山西、海南、江西、四川、天津、安徽和广西属于中度协调区,辽宁、河南、山东、云南和贵州为低度协调区,甘肃、河北、内蒙古、青海、山西、新疆、宁夏属于不协调区。相比于2005年,2016年有12个地区的协调度有所减小,这些地区多数位于我国中西部,广东的协调度没有变化,协调度有所增加的地区有17个,这些地区多数位于我国东部,总体看两指数协调性增加的地区多于减少的地区(见表4)。

表4 2005—2016年地区层面低碳指数与发展指数协调度变化

(3)环保指数与发展指数:2016年,北京、上海和天津两指数间的协调性最好,位居前三;高度协调区有8个,其中7个位于东部地区;中度协调以上的地区有16个,占总体一半以上;低度协调的地区有12个,不协调的地区有两个(云南和贵州),低度协调区和不协调区除河北和辽宁外,其它地区均位于中西部。相比2005年,2016年以北京、上海、天津为代表的10个地区的协调度有所增加,广东和内蒙古的协调度并没有变化,其它18个地区的协调度有所降低,可以判断:环保指数与发展指数之间的协调性总体有所降低(见表5)。

表5 2005—2016年地区层面环保指数与发展指数协调度变化

(4)低碳生产指数与低碳消费指数:2016年,低碳生产指数与低碳消费指数高度协调区有14个,占评价样本地区总体的近一半,陕西、吉林、江苏和贵州属于中度协调区,河北、辽宁、山西、新疆、内蒙古和宁夏属于不协调区,上海、山东、甘肃、黑龙江、青海和天津为低度协调区,由此可见,低度协调区和不协调区不仅局限于中西部地区的省市,东部地区省市也在低度协调区和不协调区之列。2005—2016年,低碳生产指数与低碳消费指数之间的协调度增加与减少的地区数量一致,北京、贵州和上海等14个地区的协调度有所增加,海南、新疆和青海等14个地区的协调度有不同程度的减小,河北和福建两指数之间的协调性并没有发生变化(见表6)。

表6 2005—2016年地区层面低碳生产指数与低碳消费指数协调度变化

(5)低碳生产指数与环境污染指数:2016年,北京、上海、广东、天津、浙江、海南、福建、江苏、湖北两指数之间的协调度均大于1,属于高度协调地区,湖南、河南、重庆、山东、吉林、陕西、广西为中度协调地区,安徽、四川和江西属于低度协调地区,河北、辽宁、黑龙江等11个地区为不协调区。动态变化看,相比2005年,2016年低碳生产指数与环境污染指数之间的协调度增加的地区有10个,占全部评价地区的1/3;贵州的协调度并没有发生变化;其它19个地区的协调度有所下降。从空间角度看,协调度并没有明显空间分布格局,协调度增加的地区既有东部地区省市,也有中西部地区省市,协调度减少的地区空间分布也是如此(见表7)。

表7 2005—2016年地区层面低碳生产指数与环境污染指数协调度的变化

5 结 论

综上可以得到以下主要结论:

第一,东部沿海地区低碳指数呈增长态势,中西部部分欠发达地区低碳指数则有所减小,总体看低碳指数有所增加;低碳生产指数增长趋势明显,低碳消费指数下降趋势明显,低碳生产指数与低碳消费指数出现了背道而驰的局面。从空间上看,低碳生产指数空间上有“南高—北低和东高—西低”的分布特征,低碳消费指数具有“南高—北低、西高—东低”的分布特征,低碳资源指数在空间上总体呈现出块状分布的特点,在三个指数共同作用下,低碳指数呈现出了“南高—北低—中间塌陷”的空间分布特征。

第二,近年来我国地区环境污染指数持续快速增加,环境管理指数在2013年出现了拐点(在此之前指数持续增加,之后指数有所下降),相反环境质量指数在2013年却出现了大幅下降,总体来看环保指数还是表现出了逐步增加的态势。从空间上看,环境污染指数呈“东高—西低”的分布特征,环境管理指数呈“北高—南低”的分布特征,环境质量指数表现出“南北高—中间低”的分布特征,在三个指数共同作用下,环保指数在空间上呈现出“由东向中向西降低”的分布特征。

第三,各地区发展指数均有所增加,且增幅较大。发展指数在持续增长的同时,各地区之间的差异不断缩小。发展指数在空间上表现出了“东部沿海高—西部地区低”的分布特征。

第四,低碳指数一直保持着较大的区域差异性,环保指数的区域差异性持续扩大,由较小区域差异性增大为较大的区域差异性,发展指数地区间的差异性并不大,并且差异性总体有所缩小。

第五,低碳指数、环保指数与发展指数之间的协调性相对较好,总体看东部地区的协调性较中西部地区要好,低碳指数与环保指数、环保指数与发展指数之间的协调性总体有所下降,低碳指数与发展指数之间的协调性总体有所增加。相比而言,中西部地区的低碳生产指数与低碳消费指数之间的协调性要好于东部地区,但这种协调性总体有下降趋势,即中西部地区在低碳减排与环境污染物排放强度下降之间可能出现了背道而驰的局面;低碳生产指数与环境污染指数之间的协调性并不好,不协调地区多集中在中西部地区,且协调性总体有下降趋势。