保罗·克利艺术生成论研究

2020-11-25苏梦熙

苏梦熙

图1 保罗·克利 新天使 1920 年

现代艺术大师,德裔瑞士籍画家保罗·克利是一个为了艺术的综合性而奋斗的艺术家。为了追寻艺术更完善的表达,克利和同时代的大师一起挖掘了艺术的多样性,开拓了现代艺术观念。纵观克利一生的创作,他的作品既可分离成单独的形式要素,又可综合成一幅有主题的画作。可以说,即使在他最抽象的作品中,克利也从未抛弃过具象化的表达,这使得破译其形式语言所传达的信息成为可能。克利曾对自己的创作方式做了思考,“在我的创作活动中,每次一种风格总超越其创生阶段而成长,等我快要达到目标时,其强度消失得非常快,我必须再度寻求新方式,这正是多产的缘由;生成比存在更重要”2。“生成”(becoming)正是克利艺术的核心,作为德国包豪斯学院的教师,克利从物理学、生物学、数学等领域领会到构形所具备的基本规律,但更多时候,克利的构形以一种偶然的方式发生,克利构形的多变和神秘正是来自他以“生成”为核心的艺术哲学。本文将从其艺术生成论的自然源头与语言特征两方面来展开分析。

一、“生成”的自然源头

克利权威的研究者格罗曼指出,在艺术家的身上,构形的理性包含了无意识,它像一个网状的庞大根系,向下延伸到最深处并引发魔力。单独的意识不能再决定宇宙和自我的联系;多层次的意识进入创作并赋予自然与精神方面的多样性3。在西方传统认识论看来,逻各斯(logos)所代表的理性与无意识所代表的非理性是完全对立的。但是,在逻各斯生长之处,人类开始学会思考以来,其中相伴的就是原始人类的意识。意大利美学家维柯指出,诗性智慧不是理性抽象的玄学,而是感觉到的想象的玄学,是原始人所用的智慧4。维柯所说的原始诗性智慧在西方现代文明以外的其他古老艺术中得到展现,自19世纪下半叶以来,西方艺术开始关注自身以外的其他地区艺术,主要有以日本为代表的东亚艺术,非洲、大洋洲等地的原始艺术,以及中东地区的伊斯兰艺术,还有的画家直接去到当地进行创作。代表原始艺术的雕刻、面具和织物出现在为现代艺术做出重要革新的画家们的工作室和住所中。

克利同样受到了原始艺术的影响,这得益于他人生中几次重要的旅行经历。第一次去往意大利时,他就对庞贝城所遗留的壁画产生了兴趣,并做了细致的研究。壁画艺术发源于新石器时期,对壁画的绘画效果的汲取反映在克利画作的背景上。当克利在没有三维的灰黄色背景中画出单个形象时,这些形象就好像是绘在墙壁上一样(如著名的《新天使》,见图1),他有时候还要用粉笔和拉毛水泥作底子,在粉笔和拉毛水泥的底子上,颜料会偶然显现出粗糙的表面,或者会产生风化侵蚀的效果,使画布的材质接近墙壁。虽然在绘画空间构成上画布和墙壁几乎没有区别,但由于材质不同,作品整体给人的感觉有很大的不同:比起光滑细致的画布,墙壁更加粗糙,也更加原始。古代壁画时间长之后会发生侵蚀,本来鲜艳的色彩褪去,鲜明的轮廓也变得模糊,原本色彩对比强烈的画面饱和度降低,这也在不经意间为色块提供了协调因素,获得了沉稳和和谐的中间色5。联系前文所提到的克利对于中间色的追求,壁画风化之后所具有的这一特质正符合他的色彩要求,对壁画的借鉴使他的作品透出一种古老的沧桑气息,同时又使人觉得梦幻。在20 世纪30 年代后期的创作中,克利给予线条厚重的笔触,形象十分抽象,仿佛回到了最古老时期的原始岩画上的那些描绘。

除此以外,克利还从原始艺术中获取了许多古老的符号,值得一提的就是他作品中常用的“螺旋形”,关于这一形状研究者有着许多解释,斯科特(Yvonne Scott)把一幅克利的作品《流浪的灵魂》(1934年)与法国新石器时代的雕刻相比较,认为克利似乎不仅被加维里尼斯6图像设计中的同心圆所吸引,而且还被它重复的丘和环特征所吸引7,画作的主题正好与生命相关,说明了克利曾力图接近这些古代墓葬雕刻背后的深层含义。“螺旋形”是史前艺术中最重要的符号之一,英国人类学家哈登提出了一种强有力的观点,即这种符号同早期人类对织物的编织技巧有关,“螺旋形”就是编织时绳子的“凝形”(技术)8。这一阶段克利还借鉴了非洲艺术、墨西哥雕刻的创作技法,尤其是面具的构形,没有证据证明克利对非洲的原始艺术充满兴趣,不过他对于原始面具的刻画反映在许多表现主义风格的肖像画中,如《强盗的头像》(1921 年)、《演员的面具》(1924年)。

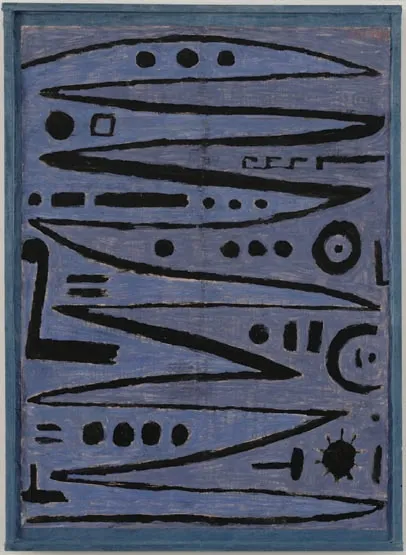

1928年底,克利开启了去往埃及的旅行,这场旅行给他带来了丰富的艺术体验。虽然逗留的时间不长,但是别样的艺术形式再一次打开了他的眼界。原始的诗性智慧从这些古老的建筑、雕刻、墓葬、壁画和装饰中显露出来,古埃及人对自然和宇宙的观点,以及所信奉和恐惧的事物都反映在他们的艺术之中,而这些被克利捕捉到了。在《开罗的回忆》(1928 年)、《大路与小道》(1929年)等作品中,克利先描绘了自己对这一城市的直观体验。在这些作品中,前一时期在包豪斯研究节奏时的带状构图出现了,克利要用这种偏向几何抽象的形式来阐释埃及,这是有其内在逻辑的。可以说,没有一个地方像埃及这样保留着几千年以前的城市格局,无论是金字塔墓葬、田地和村庄、神殿和纪念碑,这些事物一直伫立在尼罗河两侧,随着河水的起起落落而隐现。在《大路与小道》中,图画中的每个色块都包含了画家对大自然的复杂感受,“色彩是最稀薄最淡的粉、绿、白色,同时画面上还有大量的中间色调,它们表达出了非洲的太阳、活力和富饶”9。除此以外,埃及象形文字将话语和图形交织在一起,自身就含有抽象化和主观化的意味。在1922年创作的《舞台风景》中抽象的符号仿佛预示了克利同埃及之间的这段交流,从埃及回来后,克利逐渐探索出自己的“象形文字”。《船首的英雄式划桨》(图2)中布满了划船活动、月亮、树木、鱼、水草等符号,还有数学符号,这些形象都是用最简练的线条构成的,展现了克利对尼罗河的所思所感,对象形文字的吸收帮助克利走向最终阶段的抽象。

古埃及和克利之间的联结还存于“太阳”与“金字塔”两个典型意象上。克利的《前行向帕纳赛斯山》(图3)就展现了一座类似金字塔的山以及天空红色的太阳,而这座山正是古希腊神话中文学、艺术等九位缪斯女神所居住的地方,克利的这幅画结合了金字塔的形象、古希腊的神话、古罗马的镶嵌画艺术以及他对于奥地利音乐理论家约翰·富克斯(Johann Joseph Fux)《朝向帕纳赛斯圣坛》10这本著作的理解。克利以音乐中对位法和复调的概念来构思画中的色点,在由蓝色和橙色两种互补色构成的渐次变换的彩色光栅中紧密排列着一个个光点,这些光点通过一种对此强烈的透明涂层在彩色的层次中形成了一种闪闪发光的运动。在包豪斯最后的日子里,克利创作了这幅巨型的画作,表达了他对自身艺术经历的一个初步总结11。

除了原始艺术,富有诗性智慧的儿童艺术同样影响了克利的创作。儿童想象力超凡,他们可以在绘画中把不可能之物放在一起,把房屋建在水上,而人可以在天上飞,这些场景在克利的画作中都出现过。克利在日记中曾写道:“我应该像一个刚出生的婴儿,对欧洲一无所知,既不了解诗,也不懂得韵律,完全处于一种原始状态。在这种情况下,我所要做的一切都应该是一些卑微的小事情,思考的东西也应该完全是一些极其微小的形象。我的铅笔将把这些极微小的形象画下来,一点儿也不需要技巧。”12儿童画同克利的作品相似,想要理解克利艺术与儿童艺术两者间的异同,要着眼于克利关于“形象”的基本立场。

阿恩海姆对类似儿童的创作风格进行了阐释,他认为在印象主义盛行的时候,还存在一种致力于挽回失去的客观世界的艺术,这就是克利的艺术。他首先指出,克利对儿童绘画的欣赏建立在“艺术真实”的观念发生改变的基础上——对于儿童和原始人(印第安人)来说,有时候形象就等于实物本身,而不是我们所认为的形象是实物的模仿。现代艺术家正是吸取了这一原始观念,“事实上,任何形象,在我们的经验中都代表了它所再现的那个客观事物”13。阿恩海姆认为,由于现代艺术对形象和真实的双重需要,这时就会产生《兄妹》(1930年)这样的画作。在这幅画中,哥哥和妹妹分离的头部被一个长方形所融合,这一长方形既是哥哥的鼻梁,又是妹妹向后张望的脸。阿恩海姆认为这是客观事物的结构(现实的人体结构)和再现它们的形象(视觉看到的重叠形象)之间矛盾的体现。不过,这一观点遭到了马什(Ellen Marsh)的质疑,她认为这幅画的表现方式不是“矛盾”而是“复杂”,这代表克利对兄妹关系的深入理解,两人有着同样的血缘和父母,但又是不同的个体(有可能未来会背道而驰),形式交叉重叠中还产生了一种细微的幽默感14。马什对比了一幅类似题材的儿童画,证明克利作品与儿童画有着极大的区别(儿童的画作中表示了对象之间的身体接触,却没有表示两者伦理或感情关系的复杂表达)。

儿童绝非是克利的智力榜样,但儿童画为他的艺术提供了一种自然的生成方式。在包豪斯课堂上,克利告诉学生,“除非你朝着这个方向努力,否则你将永远无法实现。在这一过程中你不能半途而废,更不能从已知的结果出发…… 你必须从头开始,然后避免所有人为的痕迹”15,这种强迫自己忘记已知艺术技艺的目的就是要接近儿童画那样诚恳反映自己内心的创作态度。儿童的绘画作品反映了早期人类对世界的看法,儿童心理学家皮亚杰指出,儿童早期的空间直觉是拓扑学的,而不是投影学的,也不是和欧几里得空间相一致的。皮亚杰认为,儿童是可以区分开放和封闭的图形的,他们能够表明拓扑学上的关系:邻近、分离、包围、封闭等,虽然他们对于透视法和几何测量并不了解16。着力于对物体之间相互关系的刻画而非物象本身,这或许就是为什么克利的作品有时同儿童作品如此相似。

图2 保罗·克利 船首的英雄式划桨 1938 年

图3 保罗·克利 前行向帕纳赛斯山 1932 年

图4 保罗·克利 厄洛斯 1923 年

二、“生成”的语言特征

克利所留存于世的九千多件作品虽然风格各异,千奇百怪,但却有着共同之处:它们都有着自己明确的主题,这些主题大多是文学性的,例如《女人的阁楼》(1922年)、《被毁坏的土地》(1921 年)、《降雪之前》(1902 年)17等,就像克利所写的诗歌一样,充满强烈的隐喻和暗示。据格罗曼所说,在创造这些标题的过程中,克利杜撰了许多词汇(包括许多新的国家和城市、植物与动物名称),而这些标题大多是以短语的形式出现的,像这样的短语标题有8926条,几乎没有重复18。标题当然无法囊括克利作品的全部内涵,但它却反映出艺术家的创作意图,是观者理解克利画作的最直接途径,标题的象征意义同克利作品的形式表现有机地结合在一起,形成了其独有的风格。这部分我们将从克利作品的主题入手,寻找克利独特的生成语言之特征。

艺术家怎么看待一幅画作主题和形式之间的关系?首先在于绘画如何处理描绘性的题材,包括画作中最基本的物象和场景,霍夫曼提到,如果一位画家在他的表现方式中无视这种描绘性因素,这将会降低他作品的明晰可解性。对题材的描绘为形式一定程度的自由留出了空间,同时又不失可阐性,对描绘性因素的存留构成了形式内容(同单纯表现物质的客观内容相区别)19。形式内容在克利艺术中占有绝对的主导地位,即使是在他最抽象的作品中,克利也会使用题目来给予观者一个可以落脚的平台,但平台之后还可以走多远,就要看观者能否真正地理解他内在的创作理念。

首先,神话主题在克利画作中占有不少的分量,对神话典故的个人阐释通过克利与众不同的形式呈现出来,对主题和形式的整体理解融合在一起,展现出了克利艺术理论的丰富性。也成为许多研究者对其作品内涵进行探索的主要途径之一。此前所提到的《前行向帕纳赛斯山》就是一例,克利把古希腊神话中的帕纳赛斯神坛同音乐的对位法、埃及的金字塔相联,凸显出他对于帕纳赛斯这一主题的多样化理解。在作于1923年的《厄洛斯》(图4)中,克利完全用纯粹的形式要素来表现这一主题。厄洛斯(Eros)是希腊神话中最古老的创造万事万物的动力之神,也是爱欲和生殖之神。在这幅画作中,厄洛斯的创造力通过两性的相遇和结合得以实现,画中的箭头分别是能量运动的指示与情欲双方的象征。在将要相遇的双方背后是不同色带的排列,与此前色调按照不同色阶进行循序变化的作品不同,这幅作品的色调没有内在逻辑,更加明亮或暗淡的色彩在互动过程中此起彼伏,中心的亮度越来越高,象征着互动强度的增加,情欲的运动在加快。厄洛斯分离、聚合诸种相异的世界实体的功能20在克利那里显现为形式要素的分析和综合。

除了对于神话主题的抽象诠释,对某个神话主题的具象模仿也出现在克利以神话为主题的画作中。罗伯特·诺特(Robert Knott)就指出克利20 世纪30 年代后期的一幅画《脐心说》(1939年)是对前570—前550 年之间的一尊神话雕像《手拿石榴的阿芙洛狄忒》的模仿,女神手拿石榴位于腹部,象征着身体的脐带— 中心部位。著名宗教史家伊利亚德(Mircea Eliade)指出,在不同的神话体系中,世界中心的象征符号是不同的(除了肚脐,还有“山”、神庙或者某个地点、城市),“中心”表示了一种联结——天堂和地狱之间,还象征了创造的开始21。诺特认为,克利通过这个神话意象的挪用,来总结自己一直以来的艺术创造中心论题[克利还有一幅《在中心》(1935年)也有着类似的形式]22,并透露了艺术创造的神秘起点。另一方面,考虑到克利当时已经身染恶疾,时刻受到死亡的威胁,因此对脐心说的思考更蕴含着艺术家对于出生、死亡、重生问题的理解。

从以上范例可看出,克利对神话主题的阐释并不是将其作为虚构的故事或人物形象来进行描绘的,他把神话作为理解宇宙的一条真实的路径,并通过形式所具有的力量去达致这一点。这不是对神话的摹写,而是神话思维的体现。德国哲学家、符号学家卡西尔(Ernst Cassirer)指出,神话的意识使得纯粹描述和真实感觉之间、愿望和实现之间、影像和物体之间确定的界限消失了,神话思想把生与死、存在与非存在作为两个相似的、同一存在物的同质的部分…… 神话思想把降生看作一种回复,把死亡看作一种生存23。因其如此,我们才能理解克利作品中那些人鬼共存、形象与阴影不分的奇异构想。

对神话的追溯最终还是体现在形式上而非主题意义的传达上,这些符号或说意象之所以能让克利打开宇宙的法则之门,是因为神话“原型”24的作用。也就是说,克利没有停留在神话动人的虚构故事中,而是深入神话意象背后的事物“原型”,才能形成对世界最基本的哲学思考。即使有时候通向原型的主题没有完全显示,我们也能够通过形式去做出判断,这里有一幅作品可以说明,这幅作品就是克利的《变形》(1935年)。这幅画的标题没有任何说明,从形式上看也比较抽象,一看之下对于主题有些摸不着头脑,这幅画其实是克利对神话“阿波罗与达芙妮”故事的描绘:画面中左上角的红日象征着正在追逐少女的阿波罗,占据画面三分之二的粗重线条勾勒出的人物就是达芙妮,达芙妮拒绝了阿波罗的求爱而一路奔跑。在快要被追上时,她的母亲大地女神盖亚将土地撕开裂口(图画中呈锯齿的褐色线条),把达芙妮拥入其中,父亲河神则施法让达芙妮的身上长出枝条与花朵,最终变成了一棵月桂树。克利所画的正是这样一个“变形”的过程,他描绘这一题材并非着重探讨爱情中的追逐与抵抗,而是希望从这一题材中寻找到“人—植物—人”之间的变化过程,这是生命变化的原型。在地球刚刚形成生命之际,最开始存活的是植物,其次才是动物和人。这个神话故事的迷人之处就在于引导克利去思考真正的生命历程,这是他通过神话原型进行思考的最好例证。

神话作为一种象征系统还联结起了形象和语言,也因此联系起了克利画作的主题与人类学、心理学等多种理解方式。巴黎符号学学派当代学者蒂尔勒曼(Félix Thurleman)正是在跨学科基础上对克利的《神话花》(1918年)进行了符号学解读。他指出,我们应当把绘画空间中再现的自然世界看作是一种约定俗成,在解读这幅画的“花”与“鸟”的形象时,他将其与性别相联系,认为花象征女性而鸟象征男性,鸟尖锐的轮廓与花圆润的形象饱含隐喻25,这幅以神话中的花为主题的画作就变成了带有些许色情意味的创作了。

除了神话的原型,诗歌也可以帮助我们更加接近克利的创作意图。克利画作中的那些幻觉式的、变形的特征背后深藏讽喻,观者对画作标题的传统理解同对形式的感觉之间产生了差异,这种差异是艺术家对符号与意象的巧妙安排造成的。克利自身就是一个热爱读诗与写诗的人,在已出版的《克利诗选》(Some Poems By Paul Klee,1962年)中,我们可以读到这些短小的诗歌。作为一种文学体裁,诗歌有着自己特殊的表达方式。著名美学家苏珊·朗格(Susanne K.Langer)指出,诗歌是非推论性符号的形式,它所表达的情感正是符号的意义。朗格所说“符号的意义”指的是诗歌语言对于生活中各种经验的呈现(诗歌的第一行就建立起经验的外表,生活的幻象),同前文所说的图画的描绘性因素一样,情感由这些幻象的不同安排而产生。诗歌根据符号建立了一个新的虚幻的秩序,诗人以心理来编织幻象,就如同画家用形式要素来构图一样。朗格指出,一个作为艺术形象而创造出来的世界是供我们观看的,而不是让我们生活其中的26。也就是说我们需要适应诗歌的秩序,而且没有必要拿它同生活秩序进行对比,这与绘画的世界何其相似。

艾歇勒在他的《克利,诗人/画家》一书中指出,克利从德国诗人克里斯蒂安·摩根斯特恩(Christian Morgenstern)、剧作家格奥尔格·毕希纳(Georg Büchner)的《丹东之死》、达达主义诗人雨果·鲍尔(Hugo Ball)等人那里吸取了创作技巧27。他的诗歌长于将各种碎片化的意象组合在一起,例如,《这个快乐的人》(1901 年)中把“快乐的人”同“傻子”“开花与结果”“水罐”“世界的中心”这些意象并列,展现出了一种对思想生命的向往。有时这些意象有着明显的共同点,引发的情感比较同一。如《梦》(1914年):“我寻找到/我的房子:那里空空如也/逝去了/一切都随着风,河流/改变了方向/偷走了/我赤裸的欢乐,摧毁了的/墓志铭/白色/在白之中”,这首诗的意象充满了逝去的忧伤。克利的诗歌意象更多时候具有讽喻功能,如《狼说》(1926年)这首诗中,狼吃掉人之后问狗:“哪儿?/你说,他们的上帝在哪儿?”结合当时的背景,可以联想到这是克利对战争或社会暗面的讽刺,尼采之后,克利又借诗歌询问了关于救世主的问题。

维柯提到隐喻功能的时候也提到了讽刺,他认为只有到人发展出反思能力的时候才有可能拥有讽刺能力,因为讽刺是凭反思造成貌似真理的假道理28。除诗歌之外,戏剧与小说所具有的讽刺效果也吸引了克利,他不仅喜欢阅读讽刺风格的现代小说(如德国奇幻主义作家霍夫曼的艺术童话,伏尔泰、塞万提斯与果戈理的讽刺作品等),还十分热衷古希腊时期的悲喜剧,喜剧大师阿里斯托芬(Aristophanes)是他的最爱。诗歌与戏剧的讽喻力量在克利的绘画主题中逐渐得以显现,如《猫与鸟》(图5)中猫和鸟的奇异搭配,猫的脸占据了整个画面,鸟儿位于它的前额或是大脑中,猫口鼻的颜色同鸟身上的颜色都是樱桃红,这使人在和谐构图中想到了杀戮的真相,整幅画同诗歌一样值得再三咀嚼。类似的画作多不胜数,如《玫瑰花园》(1920年)和《羊羔》(1920年)中线条的运动与形象的奇异交织,使得这些形象原本有的普遍意义(宗教和文化的)遭到了怀疑,再次说明意象的安排在诗歌和绘画中都至关重要。

诗歌对于克利来说并不是绘画的附庸或是同绘画相分离的另一种艺术类型,他最大的目标是将绘画同诗歌结合起来。他曾在日记中提到自己与诗人里尔克的交往和区别:“他的感性是非常接近我的,但我开始逼向中心,而他好像准备只指向表层的深度。”29克利终究还是一个画家,他更习惯于用绘画形式来表达自己缄默性情之下的情感世界,同时对于宇宙的理性思考也是通过形式要素来完成的。

在巴黎符号学学派另一位学者保罗·法布里(Paolo Fabbri)看来,克利在诗歌同绘画中构建了相同的语义世界,以它们的参照和反衬构成了一种深刻的和复杂的意义的表达平面30。法布里分别从造型层次同像似层次两个层面来对克利一幅水彩画《斯芬克斯形式》(1919年)进行符号学解读,造型层次又分为构图和色调两个部分。在这幅画的构图中,右侧部分的垂直同左侧部分的水平相对立,展现出整体不间断的动态形式;在色调上,这幅画产生了上升的运动感,但作为终点的灰点又把观察者引向一种情感的涣散之中。从命名的相似关系上来看,克利给予这一怪物以“斯芬克斯”之名,原因在于他对埃及文化的吸收(同样的构形又可以作为金字塔、棕榈和月亮出现),同时,克利对歌德(《浮士德》里的斯芬克斯)的提及与诗歌《两座山脉》(1903年)增添了斯芬克斯的含义,再加上《俄狄浦斯》神话,这些互文性使克利想象出的斯芬克斯成为对于必须体验而无法接受的现在(朋友的死亡、战争的失利、王朝的危机)的一种占卜性和神话式的答案。

图5 保罗·克利 猫与鸟 1928 年

除诗歌之外,戏剧(歌剧)主题也深刻地影响了克利的艺术语言,这一主题的画作自20年代开始出现,最终在克利的创作中成为一个重要的系列《舞台布景》(1922年)、《航海者》(1923 年)、《喜歌剧中的女歌手》(1925年)等,为何不在主题讨论中对其进行重点分析的原因是:从主题上来看,这些绘画作品刻画的不仅是戏剧的故事,还有歌剧的音乐,剧院的表演过程,人物形象既是角色又是演员。与其说是戏剧的脚本吸引着克利,不如说是表演本身那种亦真亦幻、似与不似之间的张力吸引着克利。格罗曼提到,甚至在希腊悲剧中,深深吸引他的不是悲剧主人公的命运,而是通过主人公与合唱队把命运变成歌剧的转化变形31。克利从戏剧中看到了语言、文字和音乐在表演者身上的结合,这为他将音乐具象化起到了很大的作用。

文学带给克利的是对历史、文化以及人性更多的思考,给予形式以明晰的指示和深厚的人文内蕴,主题与形式之间的差异引发了强烈的反思,这无疑是克利艺术语言生成的重要路径。现在我们再想想克利在1902 年写下的一段话:“做你生命的主人,乃是有所改进表现方式——不论是绘画、雕刻、悲剧或乐曲——的必要条件。不仅要支配你的实际生命,更要在你的内心深处形塑一有意义的个体,并且尽可能培养成熟的人生观。显然无法靠几条普通法则达到这目标,而是该让它像大自然一样成长。”32

本文系广西艺术学院2019年高层次人才科研启动经费项目(GCRC201908)“中华艺术精神对战后美国绘画的影响研究”阶段性成果;广西文艺评论基地成果。

注释

1.“艺术并不是呈现可见者,而是使不可见者可见。”“Art does not reproduce?the visible but make?visible.”Klee,Paul,Notebooks:Volume 1:The Thinking Eye,Trans.by Ralph Manheim,Lund Humphries,1973,p.76.

2.保罗·克利:《克利的日记》,雨云译,重庆大学出版社,2011,第212页。

3.维尔·格罗曼:《克利》,赵力、冷林译,湖南美术出版社,1992,第118页。

4.维柯:《新科学》,朱光潜译,商务印书馆,1989,第181—182页。

5.万壮:《古代壁画的侵蚀现象和当代仿古情结》,《文艺争鸣》2011年第1期。

6.加维里尼斯(Gavrinis)是法国的一个岛屿,因在此地发现了公元前3500 年新石器时期的古墓而闻名,被列为欧洲巨石艺术的胜地之一。

7.Scott,Yvonne,“Paul Klee's 'Anima Errante' in the Hugh Lane Municipal Gallery,”The Burlington Magazine,140(1146),1998,pp.615—618.

8.阿尔弗雷德·C.哈登:《艺术的进化:图案的生命史解析》,阿嘎佐诗译,广西师范大学出版社,2010,第79页。

9.维尔·格罗曼:《克利》,赵力、冷林译,湖南美术出版社,1992,第186页。

10.《朝向帕纳赛斯圣坛》是古典音乐史上一本经典的教科书,这本书以提出“对位法”而闻名,直到今天仍然用于音乐教学。这本书是莫扎特幼年的启蒙教科书,贝多芬、海顿等音乐大师都非常尊崇这本书。

11.哈乔·迪希廷:《什么是大师级作品2》,姜传秀译,吉林出版集团有限责任公司,2011,第69页。

12.鲁道夫·阿恩海姆:《艺术与视知觉》,滕守尧、朱疆源译,四川人民出版社,1998,第169页。

13.同上书,第163页。

14.马什还列举了克利其他类似儿童画的作品,同真正的儿童画做出了明显的区分,见Marsh,Ellen,“Paul Klee and the Art of Children:A Comparison of Their Creative Processes,”College Art Journal,16(2),1957,p.141.

15.Haftmann,Werner,The Mind and Work of Paul Klee,Praeger,1954,p.83.

16.J·皮亚杰、B.英海尔德:《儿童心理学》,吴福元译,商务印书馆,1980,第52页。

17.本文对克利画作标题的中文翻译主要来自英译,英译版本有一种以上时再参照德语原文,特此注明。

18.维尔·格罗曼:《克利》,赵力、冷林译,湖南美术出版社,1992,第236页。

19.沃纳·霍夫曼:《现代艺术的激变:从黄金时代到大西岛》,薛华译,广西师范大学出版社,2002,第183页。

20.马特:《柏拉图与神话之镜:从黄金时代到大西岛》,吴雅凌译,华东师范大学出版社,2008,第344页。

21.Eliade,Mircea,“The Symbolism of the Center,”inCOSMOSandHISTORY:The Myth of the Eternal Return,Trans.BY WILLARD R,TRASK,New York:Harper &Brothers,1959,p.16.

22.Knott,Robert,“Paul Klee and the Mystic Center”,Art Journal,38(2),1978—1979,p.114.

23.恩斯特·卡西尔:《神话思维》,黄龙保译,中国社会科学出版社,1992,第42页。

24.此“原型”(mold)非荣格所说的“原型”(archetype),特此注明。

25.菲利克斯·蒂尔勒曼:《克莱(P.Klee)的〈神话花〉(Blumen-Mythos)(1918)》,载安娜·埃诺、安娜·贝雅埃编《视觉艺术符号学》,怀宇译,四川大学出版社,2014,第35页。“克莱”即克利。

26.苏珊·朗格:《情感与形式》,刘大基、傅志强、周发祥译,中国社会科学出版社,1986,第264页。

27.Aichele,K.Porter,Paul Klee,Poet/Painter,Camden House,2006,pp.26—29.

28.维柯:《新科学》,朱光潜译,商务印书馆,1989,第203页。

29.保罗·克利:《克利的日记》,雨云译,重庆大学出版社,2011,第221页。

30.保罗·法布里:《未被理解的斯芬克斯——保罗·克莱的水彩画〈斯芬克斯形式〉研究》,载安娜·埃诺、安娜·贝雅埃编《视觉艺术符号学》,怀宇译,四川大学出版社,2014,第171页。

31.维尔·格罗曼:《克利》,赵力、冷林译,湖南美术出版社,1992,第163页。

32.保罗·克利:《克利的日记》,雨云译,重庆大学出版社,2011,第95页。