既是创作,也是研究丁一林访谈录

2020-11-25丁一林,莫沁杰

访谈人:丁一林

采访者:莫沁杰

时 间:2020年9月17日

地 点:北京丁一林工作室

莫沁杰(以下简称“莫”):丁老师好!今年因为疫情的原因比较特殊,您能谈谈当前的创作状态吗?

丁一林(以下简称“丁”):今年国家出现了疫情,从1月下旬开始,我几乎就没有走出画室,甚至是封闭在画室里。对其他人来说这是很难受的一件事,但是对于我来说,反而有一种幸福感。没有人打扰,各种杂事、社会活动少了,我可以集中精力画一点自己想画的东西。所以在冬天那一段时间直到6 月份,我和我爱人都沉浸在自己的创作之中。6月份后形势好一些,写生活动又开始恢复了,我先后到内蒙古的清水河、青海黄南、云南大理等地写生,就又开始忙活起来。同时,这段时间也在完成国家任务,画《新中国外交——1954年周总理率团参加日内瓦会议》的大型油画创作。

莫:今年确实是一个特殊的时期,给了画家很多不一样的感受。您怎么定义现在的油画家呢,油画家在这个时代最应该关注的是什么?

丁:这个话题比较大,我试着回答一下。在40 多年前,国家刚刚改革开放,那个时候应该说中国处于相对封闭的状态,大家有一种想看、想学、想吸收、想借鉴、想到国外去看看自己心仪的作品的一种急切心情。我记得在80年代那一段时间里,我的老师们像闻立鹏先生、靳尚谊先生、赵友萍先生等相继出国去看,我听到有的老先生说看到原作之后激动得流泪了,画了一辈子油画,教了一辈子油画,现在终于看到了原作,眼泪就掉下来了,当时那种心理是现在人很难理解的。因为那是一种在封闭之后突然爆发可以去交流的心理。

改革开放让整个国家的艺术状态活跃起来。许多的艺术家相继出国去学习。国内出现了“85 新潮”,在1985 年前后很多艺术家想把自己的想法表述出来。这样一种强烈的愿望,促使整个中国在艺术上,特别是在思想上产生了把自己的感情宣泄出来的欲望,所以那时候出现了一大批各种各样的,包括传统和现代的作品。可以说中国已经成了全世界艺术发展的窗口。记得1986 年我正好在中央美院读研究生,参加过若干次辩论会,辩论当代艺术的问题,非常尖锐,相互之间问的问题针锋相对,一点都不留余地,在那种情况下,我感受到了一种百家争鸣的状态。

后来的几十年中,中国基本上一直维持这样的状态,这使得传统的油画开始逐渐由中心偏移。当代艺术的蓬勃发展,使得曾经是主流艺术形式的传统写实油画成为若干艺术形态中的一种。那时候我也曾经迷茫过,因为从传统油画的角度来说,首先要突破固有观念的束缚,其次要在油画语言上重新调整。当下的观念怎样用传统技法去表达,这里面有很多需要解的扣。那时候包括我的老师在内都做过一些尝试,这也可以说是我们国家在改革开放那一段时间里留下的特有的迹象。回过头来看,这种迹象生动地反映了改革开放初期那段时间里典型的艺术发展的样貌,特别值得关注。

丁一林 武昌红楼 布面油画 100 cm×110 cm 2011 年

丁一林 阿尔山风光 布面油画 80 cm×120 cm 2018 年

丁一林 远眺拉萨 布面油画 60 cm×90 cm 2019 年

我记得这个时段不仅仅在艺术创作方面,在教学等方面都聚集了许多的矛盾。1998 年,由文化部、教育部牵头出版一套国家重点教材,让我写油画这本书,这可把我难住了。因为90 年代的时候我们国家的油画概念已经发生了变化。什么叫油画?油画是不是用油彩画的画?油画背后有没有一些规律可言,这里面有许多的问题。我在写这本书的时候是很较劲的,主编是我的老师靳尚谊先生,他每次审稿都会特别注意看,特别看序言部分,序言主要写油画的概念以及怎样去学。我在开头写道:“在开放状态下,油画已经向着多元的方向发展,因此要写一本涉及油画方方面面的教材几乎不可能,本教材讨论的问题只能是写实油画范围内的问题。”靳先生觉得有道理,定稿就顺理成章了。这么多年来,我在学油画的时候更注重油画语言方面的研究。

1986 年我到央美读研究生,重点研究的是罗马尼亚画家巴巴的油画语言。那时候改革开放不久,还看不到什么国外的展览,画册也看不到,资料极其匮乏。但研究一个外国的画家,资料是必不可少的。我当时只找到一本由天津美术出版社出版的巴巴画册,很薄,黑白的,小方本,这就是我主要研究的范本。还有就是苏联艺术家杂志里面曾经有过一些评论,我是学俄语的,还能看一点,仅此而已。我开始沿着巴巴的思路向传统油画的方向探寻,发现在西方油画当中有一套从造型到用笔都非常具有表现性(用中文表达叫写意、书写)的写实油画系统,有这样一个线索。比如格里科,往下是委拉斯开兹、伦勃朗,还有戈雅以及德加等,这些艺术家在描绘的过程中并不满足于只是再现,他们在运笔中已经有自己的情感在里面。通过巴巴的研究上溯到这套系统之中看他们精髓的东西,这时候我觉得油画有很多可以研究的东西。

油画作为一个外来的画种在中国传播也不过百年历史,尽管在四百多年前油画就随着欧洲传教士进入国内,但是没有像百年前徐悲鸿等一代画家将油画方法带入国内加以传播。然而,徐悲鸿从法国带过来的也只不过是19世纪的新古典主义油画风格,并没有给我们一个油画的全貌。直到改革开放,我们才开始真正了解了油画。20世纪80年代到90年代,像潘世勋先生、庞涛先生等,都相继出国研究油画的材料语言,回国出了专著,这让我们了解到油画是如何从蛋彩到坦普拉,从间接画法到直接画法,一步步走到今天。这些对于我们深入研究油画确实非常有帮助。在改革开放的大环境下,很多国内艺术家向当代艺术发展,但是有一部分艺术家,特别是写实艺术家却在往回找,他们回溯到油画的传统,在那里面去找自己以前根本不知道的有深度的东西。我有一个看法,在改革开放这一段时间,如果把传统艺术和现代艺术这两个样式的探索发展相比较的话,我觉得传统油画的发展要更成熟一些。这个成熟主要体现在开始深入、升华了,更不要说自21 世纪初以来那些有为的中年艺术家开始自觉地去探索自己的油画语言,这已经和20世纪60年代老先生们提出来的油画民族化的口号的状态不同。传统油画语言在中国的发展已经很深化,比较成熟了,而且已经和中国本土文化相结合,结出了果实。虽然说在20世纪30年代,一些老一辈艺术家已经开始模仿马蒂斯,研究当时最时髦的语言,但那不过是模仿,没有消化。改革开放之后,大家突然看到外国还有那么多的好东西,而且还有那么多更前卫的语言,这些语言已经突破了架上绘画的观念,表述自己情感更直接、更有意思了。于是有相当一部分的年轻艺术家转向了当代,甚至离开了架上,搞行为艺术、装置艺术、影像艺术等。现在看,搞得好的不多。但我们美院的教授徐冰就相当不错,他有想法,这种想法是基于他在中央美术学院的学习,他善于抽取出传统写实艺术中一些最本质的东西,带到了当代艺术创作当中去,才发展出了运用中国元素表述观念的有思想内涵的作品。传统油画还有可走的空间,这个空间就在于当下艺术家如何运用西方油画在中国这片土地上耕耘出属于自己的艺术语言。这是历史任务,也可以说是不可避免的历史必然。

丁一林 在那遥远的地方-新疆可可托海 布面油画 79.7 cm×120 cm 2015 年

丁一林 陕北乾坤湾 布面油画 80 cm×120 cm 2017 年

莫:丁老师刚说到“时代变化”、油画的“本体”语言这几个关键词。是什么让你坚持在油画这条道路上走下来?因为也有很多画家,刚开始出来的时候可能非常好,慢慢地就不见了。

丁:从我个人发展的经历来看,我有一种下意识的对油画的热爱。西方写实油画就像创造一个窗口,三度空间,看另外一个世界,这就是油画。从小学、中学到大学、研究生,我的老师教我,都在不断深化、强化这样一种观念。让我意识到油画这一块有很多事情要做,我这辈子可能都做不完,但是我发自内心地想做这件事。在院校学习、研究,真正作为社会的艺术家,又体验到创作的艰辛,将自己所学的东西进行剥离,重新定义,重组自己的语言,逐渐摸索出适合自己的表达方式。对我来说可能十年、二十年就过去了,艺术之路是很漫长的。

我感觉自己的创作过程也是在研究,从学生时代起就没断过。不完全是像有人所说的创作就是一种抒发,就是一种表达。对于我来说创作就是一个课题,比如说现在国家的任务,这个任务里有主题,主题是一个“规定动作”,必须要符合主题,在这个前提下,充分发挥个人的才能,这里面有很大的空间。比如说衣纹怎么处理,色块是暖好还是冷好等很多问题。更不要说众多人物,哪些要更密一些,哪些要流畅一些,这里面有一个整体的把握、节奏的把握,这就是画大型油画需要的一种研究。每当画往前推进的时候,你都会发现有很多新问题要研究。大型绘画的创作当中,恐怕每一张都是一个研究的过程,它既是创作,也是研究。

2006 年到2009 年国家第一次启动美术创作工程,我也是第一次经历这样的过程。我画了一幅名为《科学的春天》的大型油画,这是我第一次用写实的手法画大场面、多人物历史画创作,说实话,心里没数,我认为这张画在整个选题当中也是相当有难度的。在这一“规定动作”下,我必须做足功课,尽可能做好作业,才能做到心中有数。所以仅收集素材,推敲构图就用去两年时间,最后八个月才绘制完成。之后,我就不断参与国家美术工程的创作,从2006 年到现在14 年了,我把全部心思放在了主题美术创作上。

国家主题性美术创作让我对主题性绘画的理解和研究更加深化,并不是它过时了,不值得研究了,相反其中许多事情我们根本就不知道。创作过程就是学习研究的过程,你必须研究经典油画,你会忽然发现对于经典,我们过去理解得非常肤浅,根本就不知道它背后是什么,其中都有什么奥妙。当自己去画的时候,再翻看这些经典,就会发现人家想的很多问题我们根本没有想到,这就是学习,就是研究。

莫:您这时期也创作了很多优秀的风景写生画,您是怎么进入风景画创作上的?在风景画上有怎样的不同体验?

丁:风景写生源于2005 年前后,几乎与国家主题性创作同步。在那之前就有许多艺术家自觉地组织到各地写生。慢慢形成了今天大家都积极参与的写生活动,各个地方也都出现了写生基地,这也促使写生这个绘画行为进一步扩大。这是我们国家一个特别的现象。虽然在19 世纪的法国巴比松,曾有艺术家相约到那个地方去画,有的甚至生活在那个地方,形成了美术史上著名的“巴比松画派”。但是像我们国家美术爱好者这样有组织的,今天奔东北,明天奔南方,后天去西北,一条龙运动式的方式几乎没有在其他国家看到。

在2005 年前后我进入这一行列当中,有自己的考虑。我觉得中国油画在20 世纪60年代,老一辈艺术家们提出了油画民族化的问题,这个愿望由于“文革”中断了。等到了80年代改革开放,已然换了一茬人,这一茬人是跟着老先生们学出来的,这些学生辈们在先生那里学到了油画语言和观念的同时,也已经开始自觉关注本土文化,进入对中国油画的建构中。比如广西艺术学院的张冬峰教授就比较早地运用了中国传统绘画中的观念、方式绘制油画,但是他画的是油画,不是中国画。我觉得这个尝试有价值。我们知道油画姓油,既然用油来画,材料上跟水墨就不一样。除了材料,还有油画自身产生的薄厚、透明不透明、直接与间接画法等,这种油画特有的表现语言和水墨画是不一样的。如果你用油画的语言去模仿水墨画,就失去了油画语言的魅力。张冬峰的价值在于没有失去油画的特质,他用油画的语言,画出中国传统文人的一种境界,这就比较难得了。当然,不是说这里面没有问题,但是他的价值大于问题,这种价值在后来很多艺术家作品中都显现出来,尽管方向不一样。比如有的强化色彩,有的强化笔触,有的强化形式结构,这些他们都有探索。他们的价值在于都吸收了中国传统文化的精神内涵,而不是表面样式,同时又没有失去油画的魅力。这件事尤为重要,它的价值就在于有了中国油画的风貌。这是时代发展的产物,这批人出现了,而且他们还在不断地进行自己的探索,而这种探索里面,我相信中国传统文化的精髓会起到重大的作用。

在2000 年前后,我和钟涵先生带着中央美院的高研班,当时叫博士生预备班到欧洲去考察。30 多天考察了70 个美术馆和博物馆,相当于每天要看两个。时间虽紧,但晚上在旅馆里大家还沉浸在白天观感的交流当中,看到了这么多精彩的东西后,咱们还能干什么,还有什么价值吗。那时候我说了这个观点,我说中国油画会有一席之地,这一席之地就是有我们中国人的情感,中国文化的底蕴,这个东西是西方人没有的,而这个东西奠定了我们中国油画的基础,这就是我们的价值。多年来,有的人学水墨效果,用松节油泼来泼去,泼出来就没色了,学效果是不对的。一定要学观念,学精神,中国精神。谢赫六法等都有描述,这种描述不仅仅是一种写的方法、画的方法,还有很多的意念在里面,比如“气韵生动”,是告诉你在画的过程中要灌气,一气呵成,浑然一体,还要自然生动及有趣。不管多大的作品,多复杂的作品都让人感觉到一气呵成,这个事挺难的,这是我们中国人的观念,要能保持油画中气韵生动,这就很不简单了,这是观念问题。所以说油画要借鉴中国传统绘画,实际上是寻找它背后的精神,一种文化精神,这是促使油画改变的一个关键性的东西,这是中国油画可以有作为的地方。

我写生的时候也一直践行这件事。我觉得画什么不太重要,怎么画也不太重要了,什么是最重要的?意境,“意”是最重要的。画里面所有的景象最后都要产生一种意境,用意境去感人,笔触、颜色都为“意”存在。对我来说算是一个超越,超越表面的样式,超越表面的技法,而进入一个更深层的对意境的追求。我自己稍微满意一些的作品比较少,但都有我对中国观念的体验在里面。

丁一林 克鲁姆洛夫小街 布面油画 60 cm×50 cm 2017 年

丁一林 (贵州)春到龙潭 布面油画 70 cm×100 cm 2016 年

再比如,写生这件事是受时间控制的,半天画完,太阳从这边到那边了,光影的方向变了,颜色更不用说,时间对于写生来说是极大的制约。另外,画幅大小也是一个问题。当年许多老先生画写生的时候都是小幅的,半小时,抹几下就完了,记录了当时那一刻给他的色彩感受。但是现在的写生都不嫌大,原来我画60cm×80 cm觉得比较合适,现在100cm×80cm 的、120cm×80cm 的,甚至200cm×140cm的,写生的画幅越来越大,这又是一个因素。时间因素,画幅大小的因素,在这么紧的时间里你要画那么大幅,需要解决很多问题。解决这个问题最最关键的是我想要落实我在那一眼看到时的感觉,而那个感觉却随着时间的移动,光影的变化,给我提供了无法想象的意外因素。光影从那里变到这里来,原来这个影和那个影是连着的,现在断开了,形就变了,它就给你提供了一种可能性,创造意境的可能性,由形的归纳变成了一种对意境的表述。时间是可以利用的。画幅变大,你要在短时间内必须把它画完,这时候就由小笔变成了大笔,可是油画有一个特点,第一遍画厚了,第二遍就在上面打滑,这又是个方法问题。怎么解决这个问题呢?我的解决办法就是用松节油先薄薄画,逐渐加厚,就不会有打滑的问题了。中国画有一个观念叫随机应变,不是一成不变地看。我不记录瞬间,我利用时间变动产生的光影的变化、色调的变化,我利用眼前的变化来造意境,这就是我要做的事,随机应变。这件事是不是我在探索中国油画的语言上面一个有意思的东西呢?我要利用变化和意外,迅速在画布已有的色彩痕迹里重组新方案。利用眼前的变化构成一张画,这就紧张刺激了,就开始有了课题,是以“意”带动创造画面,而不是再现这个景,这时候我感到有很多事要做。这也是我这么多年倾心于风景的原因。

莫:丁老师一直是以完成课题的心态去面对创作,这几年很多画家都参与各种写生活动,据您所知,他们和您一样是带有课题研究的心态面对写生的吗?

丁:肯定不是的,每个人想法都不一样。我多年来养成了研究的习惯。我经常跟我的研究生说,研究生就是要研究,研究的意思不是画完一张就完事了,而是从第1 张到第10 张记录了你思想的演变,绘画思维的轨迹。而这个轨迹从第1张开始到第10张是不断发展、不断激发、不断演变、不断成熟的,可能到了第10张有了一点样子,这就叫研究。它不仅是一张画,而且是把自己的思想承载在创作当中逐渐成熟起来。我是搞教学的,经常要研究一些东西,比如我开了一门图形课,讲的不是设计图形,也不是其他艺术、样式的图形,是油画家应该具备的对图形的理解。开这门课的时候我举了毕加索、布拉克的例子。这两个艺术家比较典型的是创作思路开始发生了变化。我从他们两个切入告诉学生,创作不是过去所教的一种,比如主题性创作,主题性创作是一种,一开始要起稿子,素描稿、色彩稿,最后大流程制作,都有一套程序。到了毕加索、布拉克不是这么想的,也不是这么画的,他们是一个主题可以画好几张。毕加索画一个小女孩的头像,居然画出了17 张,而这17 张并列在那里,你不觉得是一张画,而是17张画,17种解释,体现出这个艺术家的智慧,这就是一种创作方法。由这种创作方法我们看到了一个艺术家的智慧和他创作思想的流变。布拉克有一个“画室系列”,他画了许多年,许多张“画室主题”然后从中抽取出鸟的形象元素进一步发展创作。从中我们可以窥见布拉克的思维轨迹与智慧。这跟过去传统创作方式不一样了,不是先设立一个题目,然后去完成。

丁一林 希腊圣岛 布面油画 65 cm×80 cm 2017 年

丁一林 暮归图 布面油画 80 cm×100 cm 2020 年

丁一林 春之圆舞曲 布面油画 60 cm×80 cm 2012 年

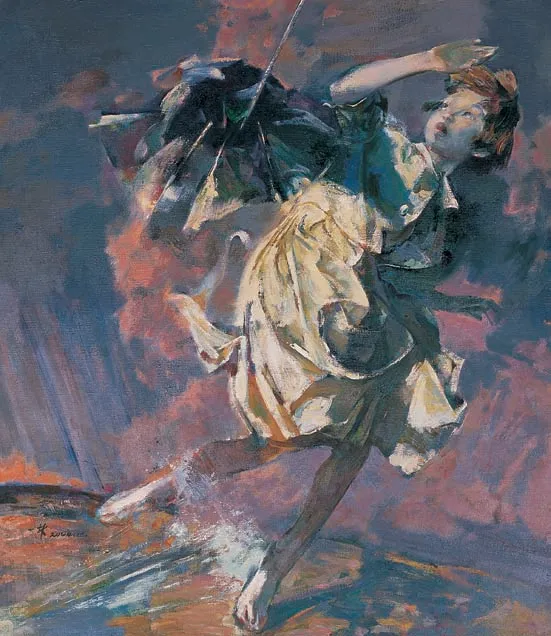

丁一林 寻-梦之二 布面油画 140 cm×120 cm 2000 年

丁一林 落花-梦之一 布面油画 140 cm×120 cm 2000 年

再来说我的另一个想法,我在画写生的时候,从来不给自己设立前提,而且我追求清空思想,什么都不想,见到景物,心里和它有一种碰撞的时候,马上支起画架就画,不要问为什么,画就是了,这叫“不设前提”,也不设课题,讲究直观,直截了当。在画的过程中我其实在不断地调理自己,把撞的那一下的闪光点放大,表达出来。在这个过程中实践我对“随机应变”的理解,我希望在这样的想法下能创造出一些好东西来。我想,这也是研究吧。

莫:这个时代中国风景写生形成了热潮,是很有意思的一个现象,您认为是什么原因导致的?

丁:我有过一点思考,但是不太成熟。我觉得有可能有国情的问题,有不同民族观念的问题,也有国家改革开放以后自然而然形成的这样一种链条。总而言之,我认为它能够存在就说明它的生命力,说明了我们有这个生态。在国外同样有美好的景象,但是在西方好像没有生成这样的生态。我去过好几个国家画写生,总觉得画不好,尽管画得也完整。我感觉画的是一种表面的东西,很难进入到那种深层的理解中。面对教堂林立,雕塑广场的风光,我们满眼都是陌生、新鲜的感受,难免在写生当中流露出“到此一游”的心态。那是人家特有的东西,是那个国家里的人和地域自然而然产生的风貌并由此形成了他们的观念。地域、国情不一样,你就很难理解西方人在这样一种样态下的精神状态。我们看到巴比松画派的作品,就是一片森林,但是感动之情油然而生。我们去国外不会画那片森林。我要说的是,在写生过程中产生的情感,好像只有在我们生存的这块土地上才会冒出来,你才能画自己的自然、山川、河流。到国外肯定不会画这些,一定画教堂。我曾经带着学生到广西的涠洲岛,岛上也有一个小的老教堂,也算外来的洋玩意,我也在那画,但是我画不进去,难道中国画家就不能用自己的观念、自己的理解画西方的景象吗,这也是一个课题吧。这里面有很多现在还没解开的扣。我认为画画这件事情有意思就在它出现了很多问题,引着你解答问题,在画的过程中逐步地解答了这个问题,由此你可能又达到了一个新的高点。

丁一林 雨-梦之五 布面油画 140 cm×120 cm 2004 年

丁一林 天高云淡 布面油画 70 cm×80 cm 2008 年

莫:丁老师,您说在写生中碰到各种各样的问题,包括这个群体也会碰到各种问题。在您看来什么问题是我们需要注意的,或者说有哪些重要的方面应让它发展得更好?

丁:我觉得还是让写生活动自然发展比较好。也就是说,我们每一个想法、对于形势的推测,所有这些东西恐怕也仅此而已,一个理想的状况到底应是什么样,时间会告诉我们,发展过程会告诉我们。就我来看,我认为最好不要人为干预或者提出某些观念去引导这样的运动,这些可能都不好,最好是自然而然。每个人有这样那样的想法,就让他去实践,最好百花齐放。大家都愿意去画,有什么不好呢,起码是一个提高文化素养的事。从这个角度说,我认为不仅不应该制止,相反,要大力地提倡,拼命地往前推动。只有这样,我们国家整体文明状态才会好起来,这是我的一个想法。第二个想法,基于我们说的生态问题,中国之所以能这样去做,是因为中国生成了这样的生态,比如各地的写生基地,它需要生意,需要与各个组织发生关系。把活动组织好,因为价格低,大家都去,保证了写生基地能够存活,大家也开心,挺好的事。没有花国家一分钱,却做了国家没有做的事,提高了人的文明素质,何乐而不为呢。我觉得是好事,这是个绝大的好事。从这个角度说,我是不太同意有什么东西来阻止他们的,我们应该大力提倡。

莫:现在很多画家都在运用照片画画,甚至风景写生时都参照照片。您是很多油画展的评委,您怎么看待画照片和油画创作的关系问题?

丁:在评审过程中我确实遇到过这个问题。我发现,特别是在电脑出现之后,电脑促使图像时代的诞生,打开电脑什么都有了,能看到很多东西,应该说它是一个窗口,是一个足不出户就能了解天下的好东西。有了它,过去很多我们没有去过的地方,没有感受到的东西,通过电子图片都能够看到感受到,这是时代的发展,这绝对是好事。我觉得这个图片时代跟过去那种比如传统印刷那样的时代很不同。人们的眼界打开了,看到的东西也多了,从艺术的欣赏角度,有人形象地说它是快餐文化。这时候就有一些艺术家开始运用图片,毫不忌讳地照搬到自己的创作里。我认为这是比较简单化的,我们知道photoshop 以及其他一些软件可以做出各种效果,有画家用软件做出这个效果之后就用油画描绘这个效果,我认为这种创作方法不值得提倡。因为艺术创作不是这么回事。传统油画从做画布开始就是创作了。用粗的,还是用细的?是用油底子,还是用半油底子,或者是用完全吸油的底子?这已经开始创作了。假如你把所有信息处理都交给了电脑,最后你复制电脑给你成像的效果,这就等于从一开始你就依靠机器来做前面的一些工作,最后你完全是不动脑子地抄。这个画出来跟情感没什么关系了,看起来像白开水,连白开水都不如。那还画画干吗,干脆弄电脑就行了,干吗还要抄一遍,多此一举。

再说油画有自己独特的表现力,你用油彩抄了photoshop 的图片,所有的特色优势也都没有了,有什么感人的东西呢?除了一张皮,这皮是什么呢,这皮就是photoshop 的皮,你只是把这张皮复制在了画布上而已,那就没有价值了。其实艺术作品最核心的价值就是要感人,首先要让人怦然心动,眼前一亮,这才是好作品。你那个色彩一看就是机器做出来的,谁都会做,只不过你把它复制在画布上了,我不认为这是艺术作品,更不要说完全复制照片的那些画了。当然在西方也有,比如现在很多人特别崇拜的里希特,他用照片画,但他是有观念的,他用的照片中国人不能理解,但是欧洲人能理解,因为那些照片在当年是轰动全欧洲的事件。他用这个照片作为一个大众符号来处理,然后他画的时候还保持了绘画自身的表现力。就是说尽管模样是那个照片,但是他画的时候已经不是那个照片了。这里面他还是做了处理,还是有他自己的想法,他把观念、方法和图像很好地结合在一起,可以说有他的价值在里面。但是后来的里希特2、里希特3 就没有意思了,你没有理解人家的精髓,你只抄照片,这就没有价值。图像可不可以利用?可以利用,问题就在于要经过情感的过滤,要有感而发,不能完全抄袭,它只不过是一个素材而已,比如画历史画,离开照片行吗?不行,因为你根本不可能看到当时的景象,只有照片、影像留下了历史的痕迹,所以必须要参考照片。但是你画的是画,不能画照片,这里面要处理好图像和绘画方法与情感之间的关系。只有这样,你在用图片的时候才可以把它作为一个素材来看。

莫:在您看来,写生是否可以避免照抄照片这种不好的习气?现在的写生热是否和追求油画本体语言有关系?

丁:如果把二者联系起来看,画家们也可能会有这样一种考虑。比如在这段疫情期间哪里也去不了,画家只能在画室里画,这是必然的,利用图像这件事可能就会产生在画室中,而外出写生,就完全离开了图片。当然我也见过有到外面拍照之后再回宾馆里照着照片画这种事。那时候我在想这何必呢。你知道照相机有宽容度,你对亮着的地方看的时候,黑的地方就什么都看不到,你对着黑的地方,亮的地方就是白的,什么层次都没有,它的宽容度就到这。可是人的眼睛感受范围相当宽泛,我既能看到管灯的亮度,同时我还能看到所有最黑暗地方的黑、暗颜色,它的宽泛程度、感受的触角要灵敏很多。这双眼睛——这个容器接收的外界信息这么丰富,你能看到的景象太多了,就是同一个景你也能看出不同的景象。人类如果说哪个器官最奢侈,那就是眼睛,眼睛能看到的东西太多了,它能感受到的外界信息量是目前所有科技都无法比拟的,更不要说它在信息处理,就是大脑在处理这个丰富信息量的时候那种偶发性。比如触景生情,突然这边看到了一个嫩绿色小树的时候,他心里面的感觉就和照片不一样。照片照出来就那样,可是你心里面出现嫩绿,嫩是什么,这是主观性的感受。我为什么不利用我眼睛看到的感受画出一张我自己想画的风景呢?我一直觉得写生的奥妙或者写生最大的乐趣恐怕就在这里。

丁一林 唐律疏议之官衙断案 布面油画 180 cm×360 cm 2016 年

莫:您从读研究生就开始创作“少女”“持琴者”系列,再到我们看到这批形式感更强的作品,再到主题创作,再到现在走遍中国大江南北的风景写生,你每一个转身都获得了油画界很多人的关注。这几个转身是一个什么样的关系,互相之间有没有一种必然的过程?

丁:就我个人而言,我认为这是一个很自然的想法变化的过程。比如1986年到1988 年,我在读研究生,那时候我研究巴巴,老先生们一致拍手说好,你就这样研究下去,毕业了还要再坚持几年。他们说的这个话我能理解,在当时能这么深入地研究一种油画语言的人凤毛麟角,特别少,他们认为研究这件事是很重要的。当然作为央美,它要求自己的老师要有学者风范,要有这样的研究能力,但就我自己来说,我觉得在那个阶段作为学生,研究就是本分,像也是很自然的,这不丢脸。问题就在于将它变成自己的知识结构以及与今后的发展如何结合形成一个丰厚的自我。在整个过程中,它只是一个阶段,后来我逐渐开始有了新想法。为什么不太满足于传统的那种语言的方式呢?是因为我当时没有理解油画是什么,通过巴巴我理解了,更不要说通过他,我又深入地研究了传统油画。改革开放以后,特别是当代艺术发展,无形中影响了每一个人。当时我在想用传统的语言怎么能够表达当下的感受。比如我画过一组“梦”系列油画,梦是不真实的,大家都会做梦,做梦就是把一些生活中的记忆碎片在大脑当中毫无逻辑地呈现在梦境当中,不真实的,跳跃性的,片段性的。当然,我是借梦说事,借着梦表现真实的思绪。可是这就对以往熟悉的绘画手法提出了挑战。我感到已有的技术已经不能满足我,我必须要拓展自己。我想将超时空、超现实的手法糅进自己的创作中。超现实主义就是把不同的时空串联起来,在一张画里面呈现出奇怪的景象,但是他画出来是一张画,不像是照片拼接一样。在这里面有很多有意思的问题是传统油画没有的,又是我特别感兴趣的,我希望能够通过对未知的理解,让自己的知识结构逐渐丰厚起来。有一段时间我对超现实主义特别感兴趣,我在“梦”系列里进行了尝试,实际上它不是超现实,是将碎片变成一个情节或者变成一个场景来画,那个步子迈得并不大,只不过是一个尝试而已。但是那个尝试却让我理解了在绘画创作上还有不同的状态。

那段时间之后,我又返回来,2006 年开始画主题性创作。实际上这个转换和外界形势变化很有关系,当我再回过头来接触主题性绘画,必须用写实手法来画的时候,我在前一段对超现实主义,特别是对结构的研究就发挥作用了。我发现这里面没有截然不同的鸿沟,我们可以把它们联系起来。超现实主义可以把不同时空的东西通过结构连成一张完整的绘画,更不要说有情节的绘画更应该有结构,让这个结构在一个具体场景下,在背后发挥语言的力度和表现力,结构对于主题性绘画来说至关重要。而这个就是我在前一段时间研究超现实主义所取得的成果,这个成果就自然而然地转换到了主题性创作当中来。

丁一林 科学的春天 布面油画 240 cm×500 cm 2009 年

丁一林 战斗的友谊 布面油画 250 cm×250 cm 2018 年

写生绘画也是一个道理,在写生当中面对景象去画的时候,首先就是色块图形的处理、图形的变换,产生的心理反应是不一样的。这个过程引人入胜,觉得有意思。你想创造的意境恰恰是你将某些东西进行了放大和夸张,明确了,“意”的指向出来了,那个“意”才出得来。一个观念在绘画中不是一个空的东西。观念是由形态、色块、笔触,甚至方向,所有这些东西共同组成的。画家的思考永远是拿着画笔在思考,在画的过程中,在处理色块的时候,他的观念就呈现出来了。我觉得在绘画转换过程中,实际上我并没有丢掉什么,我让它不断地补充,充实我自己,让自己的知识结构不断丰厚起来,直到目前为止,我仍然在做这项工作,我还有很多问题要去研究。

莫:您当年研究巴巴,对您的绘画产生很大的影响。30年过去了,您现在再看巴巴的作品和当年的感受有什么变化吗?

丁一林 新中国外交——1954 年周总理率团参加日内瓦会议 布面油画 300 cm×550 cm 2021 年

丁:我当研究生的时候,把巴巴看成是自己的老师。我通过有限的资料研究他的时候,就好像这个老师在我身边。我揣摩他的画,这个地方怎么用笔,那个地方怎么处理,这个地方是厚的,那个地方是薄的,完全靠图像表面的效果去想象。那个时候巴巴在我眼睛里面是神秘的,我没见过原作。后来有一个罗马尼亚19世纪的画展在中国美术馆展出,里面有巴巴的《在田野上休息》和《炼钢工人肖像》,那就是我看到巴巴的原作了,激动得不得了,几乎就站在美术馆天天看他的几张画,琢磨那几张画。巴巴给我的印象太深刻了,原作和黑白图片确实有天壤之别。你能看到他画手指头的时候拿刀子抹了两下,抹完之后拿透明的颜色罩了一下。你感觉到他是有想法的,但这个想法不是先想好的。我觉得他在画的时候不是胸有成竹的,不是想好才画,他画很多遍,刮了画,再刮,再画。我看到有资料说,他画《从田野上归来》里的母亲形象,母亲的脸死活画不好,于是他把夫人叫来画室,说你在我后面看,觉得可以了,你就说好了。巴巴就开始画,突然他老婆说好了,他停笔了。这里面我们可以想象,他在画的时候是无序的,不是想好了,这薄,那厚,不是,他在画的过程中笔、色、刀出现了激情,这种激情到了那恰到好处,停!记得1983年我在美院进修,葛鹏仁老师给我上课,他说过一句话,我至今记得。他说一个好的画家不仅知道如何起笔,更重要的是知道什么时候停笔,这是见水平的。有的人本来画得挺好,最后哪里不满意又改两笔,完了,这画就要不得了。画画有时候很难说清楚,不是再现一个皮,而是在色、形、笔、薄厚中糅来糅去,最后出现了一种很难言说的效果,这种效果抓住人的心,这就是好东西,而这个东西很难说清楚是按部就班怎么画出来的,这是巴巴教给我的。去年去全山石艺术中心看巴巴这批作品的时候,我再一次温习了巴巴的画,又确认了自己的想法,我觉得我的判断没有错,我觉得巴巴是一个有激情的画家。他有一段时间曾经想学立体派、想学塞尚那样一种结构的方法,稍微有一些理性,但是晚年他又回到自我。特别是晚年画的《疯子王》,画得精彩!你看他那个笔、颜色,点到为止,这笔画出去的劲道势不可挡!但是他又拿其他的颜色一勒,就结束了。他就把笔势出去的生动、劲儿和形同时照顾到了。我认为他这不是有意识的,如果说有意识,那就是他宁可一开始牺牲掉准确的形,也要把那个弄出来,情绪到位了,那个形稍加勾勒就完了,他兼顾了这两种东西,这是巴巴很了不起的地方。现在国内很少有画家能做到这一点,他的这种表现力,出笔的凶猛,叫作“情之所至,其势难挡”!看巴巴作品的时候我很钦佩他,不知道他是否受到生存环境和他本人的局限,感觉他整体的思维好像被压抑在一个空间里,有这样的感觉,否则出不来《疯子王》那样的画。尽管如此,他还是好画家,他比一些被西方所鼓吹的人画得都好,他真诚,笔里有真诚,这是很了不起的。

丁一林 发现楼兰——斯文赫定新疆探险 布面油画 260 cm×350 cm 2018 年

丁一林 荡寇先锋——吉鸿昌出张家口抗日 布面油画 185 cm×300 cm 2013 年