农牧交错带农牧复合系统的可持续机制

2020-11-24宋乃平卞莹莹杨新国曲文杰

宋乃平,卞莹莹,王 磊,陈 林,杨新国,王 昫,王 兴,曲文杰

1 宁夏大学西北退化生态系统恢复与重建教育部重点实验室, 银川 750021 2 宁夏大学 农学院, 银川 750021

农牧交错带的畜牧业具有将天然和人工牧草、农作物秸秆和籽粒、乔灌木枝叶综合转换为高价值的肉、皮、毛、奶、蛋等畜产品、实现农牧复合的天然优势[1]。然而长期以来,农牧交错带不仅没有发挥它处于农、牧两种系统界面所应该具有的双重优势,反而集中了农区重种轻养和牧区只放不养、草地和耕地在生态功能上的割裂以及生态环境效应不良等双劣态势[2]。近30年随着生态恢复、农牧业生产条件改善和土地使用权全面落实,农牧交错带的农牧复合经营全面兴起[2- 5],在改善农民生计、生态环境等方面发挥了巨大作用,甚至被认为是这些地区农业和农村发展的唯一选择[6- 7]。与此类似的,以小农为单元的混合种养业或种养一体化在亚洲和非洲撒哈拉等地区大范围流行[8- 10]。但是近些年在鄂尔多斯农牧交错带所出现的牲畜数量空前增长、草原封育禁牧导致的牧草资源浪费、过度发展灌溉农业等,严重威胁农牧复合系统的可持续发展。众多研究关注农牧复合系统的耦合机理和成效[11- 14]。近年来,出现了对农牧复合系统可持续性的关注。王之明[15]研究了位于农牧交错带西端的宁夏南部地区农牧复合系统中的诸多影响可持续发展的问题。Erenstein和Thorpe[16]在印度河-恒河平原的研究发现,随着农与牧之间相互作用性质的阶段性变化,它既可以促进也可以阻碍农牧系统的可持续性。Sneesens等[17]的研究认为,混合农牧业如果想具有更高的可持续性是有条件的。我国北方农牧交错带的农牧复合系统是在半干旱气候、环境变异较大、农户经营为主体的背景下发展的,具有脆弱生态系统特点,如何建立可持续的农牧复合系统机制,是迫切需要研究的。为此,本文选择鄂尔多斯西南缘的宁夏盐池县皖记沟村,在村域和农户尺度上,从农牧复合的资源基础、农牧复合系统物质流等方面开展农牧复合系统可持续性的分析和评价,力图为构建可持续农牧复合系统机制提供参考。

1 研究区域与研究方法

1.1 研究区概况

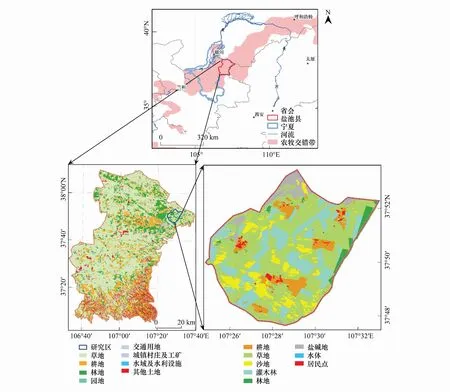

研究区位于宁夏盐池县皖记沟村(37°04′—38°10′N,106°30′—107°41′E),地处鄂尔多斯高原西南和北方农牧交错带西段的北缘(图1),北与毛乌素沙地相连,南接黄土高原。属典型的中温带大陆性气候,1954—2017年平均气温8.1℃,无霜期150 d,年平均降水量285.8 mm,集中在7—9月,占全年降水量的60%以上,年际变率为28.82%,年平均蒸发量2710 mm。土壤类型以灰钙土和风沙土为主。植被类型主要有人工柠条林和以黑沙蒿、苦豆子、猪毛蒿、短花针茅等为优势种或建群种的草原植物群系[18]。主要土地利用类型耕地、草地、灌木林地、沙地面积分别为577.12 hm2、3397.41 hm2、1767.56 hm2、997.04 hm2[19]。灌木林几乎全部为柠条林,适合于放牧。2012年全村在册人口共1245人,长期居住人口不到50%。2012年之前种植业完全依靠自然降水,之后一些农户自打机井发展灌溉种植业,主要种植玉米、马铃薯、荞麦等。该村主要生计方式主要为滩羊养殖、作物种植和劳务收入。全村羊只数量9263只,85.71%的农户养羊数量在20—200只。自2002年实施禁牧政策以来,该村滩羊养殖主要为半舍饲半放牧方式。种植业、畜牧业、务工和政策补助分别占家庭总收入17.29%、49.57%、26.67%和6.47%。

图1 研究区在北方农牧交错带的位置及土地利用结构Fig.1 The location of study area in the agro-pastoral ecotone and its land use structure

1.2 资料来源与研究方法

(1)农户调查。本研究采用半结构访谈问卷调查,对皖记沟行政村5个自然村的119户农户调查,采用典型调查和偶遇调查相结合的方式,内容包括农户的基本生活和农牧业生产两部分,涵盖农户基本情况、生计方式、各类土地面积和利用情况、种植作物情况、饲养牲畜情况以及政府补贴等。为克服年度间的变异,调查了每个农户2012—2013年2年的情况。

(2)土地养分测定和测产。在整理以上数据的基础上,在杨寨子自然村选择土地面积和养羊数量不同的9个农户,从2013年3月起到2014年10月进行农林牧复合生态系统主要要素监测,连续监测以上农户生态系统的耕地、草地、林地的土壤养分、作物产量或生物量,畜牧业状况,投入产出的物质和货币量进行记录和取样。土壤养分采用地块五点法取0—10 cm、10—20 cm、20—40 cm土样,带回实验室做有机质测定。农作物和草地测产以地块或农户为单元采用对角线五点取样法,对玉米等大植株采用密度结合单株分解测产(包括根系重量),对于其他作物和牧草,采用样方刈割法测产(包括根系重量)[20]。柠条测产是在地块中随机选择5个30 m×30 m样方,数柠条丛数,随机选取样方内的5丛柠条测量株高、冠幅、分枝数,用模型估算产量[21]。

(3)羊只称重监测。在各典型农户的羊群中分别选择畜种相同、身高、体重相似的2—11个月羔羊、1—2岁、2—3岁、3岁以上的生产羊各6只,打耳标并记录编号,连续12个月称量每只羊的体重,并记录每只生产羊的产羔情况、当月饲草料结构和用量以及放牧时间。

(4)本研究还利用边界矢量数据通过剪裁获取了皖记沟村2000—2015年的MODIS NDVI数据。另有一些难以测定的数据,如每只羊的粪尿量等,从农牧业手册或文献中获取。

(5)分室模型。该模型是根据系统原理,把生态系统的若干组分或亚系统看作若干小分室,通过研究分室与分室、分室与环境间的“流”的交换关系建立的模型。本文应用分室模型分析农牧复合系统的物质流结构。假定农牧系统是线性系统,物质流完全由给予者分室控制,物质流动在研究时间内是即时的、无时滞的[22]。对于给定的农牧生态系统,为了揭示农业生态系统的物流特征,需要对系统边界和分室做出符合需要并且尽可能简化设置。一般涉及第一性生产的若干分室、畜牧分室、人口分室、土壤分室和环境等部分[23- 24]。

模型形式如下式:

(1)

(2)

B=diag(b1,b2,…bn)

(3)

X为某分室的库存量,U为从生态系统外部输入的物质,A为系数矩阵,B为放大的倍数,n为本生态系统中的分室个数。模型结构确定之后,对各分室的现存量Xi,各分室间的流量Fij及分室与环境间的流量Zi0进行测定或推算。再通过计算确定各系数矩阵,并检验系统的稳定性。

2 结果

2.1 农牧复合系统的资源基础

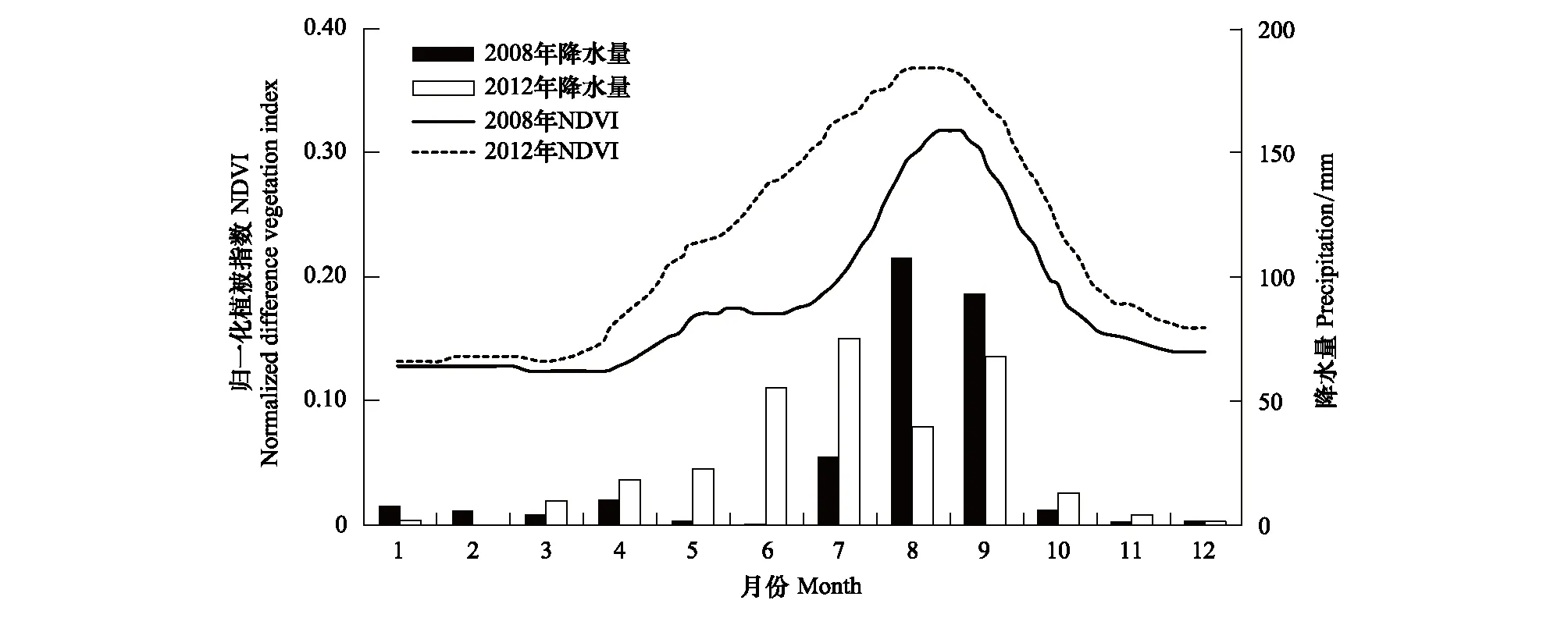

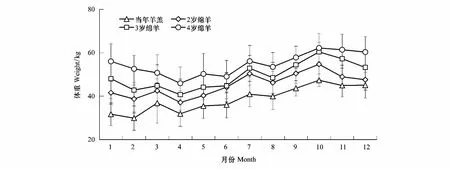

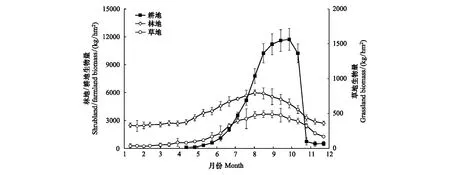

研究区土地利用以草地、灌木林地、沙地和耕地为主,分别占总土地面积的47.73%、24.83%、14.01%和8.11%。其植物生产力主要受气候主导,呈现为年内冬春季低与夏秋季高的不平衡,以及年际间受降水变率大而表现出的丰歉差异。图2是皖记沟村干旱年份(2008年)和降水丰沛年份(2012年)的MODIS NDVI数据,反映了植被生产力动态[25]。每年的11月到次年的4月是植被生产力最低的时期,因处于非生长期所以无论年内还是年季差异都很小。5—10月是植被生长季,生产力有一个上升到下降的过程,8月到达峰值。这个时期也是生产力年内和年季差异最明显的时期,不但年际间峰值差异大,而且每年返青和枯黄的早晚不同。牧草生产的年内和年季波动性与牲畜对饲草料需求的平稳性之间的矛盾,特别是冬春季和旱年饲草料短缺,是限制畜牧业发展的重大问题。传统畜牧业的牲畜冬春季和干旱年掉膘甚至死亡成为普遍现象。据调查,皖记沟在20世纪90年代之前,滩羊冬春季的平均掉膘量为上个秋季的1/3的体重。若冬季不补饲再加上死亡羊只,冷季绵羊掉膘量会更高达50%以上[26]。近些年即使在冬季补饲0.5—1.5 kg只羊-1d-1玉米籽粒的情况下,这种趋势仍未改变,只是体重下降的幅度控制在了10%以内(图3)。

图2 皖记沟村典型降水丰枯年份的植被指数Fig.2 Vegetation index of wet year (2012) and dry year (2008) in Wanjigou village

图3 皖记沟村9个监测农户滩羊体重变化Fig.3 Weight changing of sheep in a whole year from nine sampling households in Wanjigou village

面对传统放牧业受天然草原生产力年内、年际较大波动造成的低效率,农民试图从土地生产力和牧业生产力两方面改变。1980年代到本世纪前10年农民自发种植,使得皖记沟村的人工柠条林面积从1970年的无扩大到2013年的1767.56 hm2。2012年到2013年皖记沟村共打深井63眼,119个调查农户发展水浇地123.53 hm2,2012年这些水浇地的84.39%用于种植玉米。调查户2012—2013年水浇地和旱耕地玉米籽粒平均产量分别为7062.70 kg/hm2和2303.40 kg/hm2。玉米籽粒和秸秆用于冬春季饲喂滩羊。形成了草地、灌木林地、耕地共同支持牧业的农牧复合系统。图4是利用多年的草地林地样方调查、农作物测产、生物量估算数据与同期NDVI数据的平均值经过整合而恢复的天然草地、柠条林地、耕地的地上生物量年内动态。人工林的现存地上生物量和耕地地上生物量分别是天然草地地上生物量的4倍和11倍;柠条林地全年有活生物量,每年生物量增长期维持的时间最长,峰谷差异小,年内和年际间的均衡性好。以玉米为主的农作物的生物量季节性峰谷差异最大,生物量维持的时间最短,单季生物量远高于灌木林地和草地,最适宜于刈割贮藏和冬春季补饲。天然草地牧草从返青到枯落,其持续时间介于柠条林地与耕地之间,生物量最低。但因其面积广大,牧草的植物多样性、耐践踏、宜放牧等特性,是牧业的主要承载体。总体来说,草地、灌木林地、耕地生产力提升和功能互补,特别是其中种植玉米的水浇地和柠条林地面积的增加,使饲草料供应尤其是冬春季饲草料供给得到缓解,大大改变了牲畜数量随草地产草量大幅波动的状况。

图4 耕地、林地、草地的地上生物量动态Fig.4 The above ground productivities of cropland, shrub and grassland

2.2 农户农牧复合系统的生产方式

在2000年以前,研究区农户主要采用全年放牧和对生育后期的母羊和羔羊补饲的畜牧业生产方式。放牧主要利用天然草原和柠条林地,补饲主要是玉米、荞麦等籽粒和土豆块茎等农作物,少数农户种植苜蓿等人工牧草用于补饲。2001年5月至今实施草原封育和禁牧的强制性制度。禁牧初期的2001—2006年农户几乎无法放牧,通过压缩养殖规模、发展农作物种植、购买秸秆等饲草料以及少量打贮青草保障养殖。2007年以后,逐步形成了现在的夏秋季夜间放牧与冬春季舍饲喂养相结合的生产方式。这个过程更加依赖种植业对牧业的支持,促进了农户将耕地、柠条林地和天然草地及少量人工草地与购买部分饲草料结合起来,发展农林草相结合的滩羊养殖。

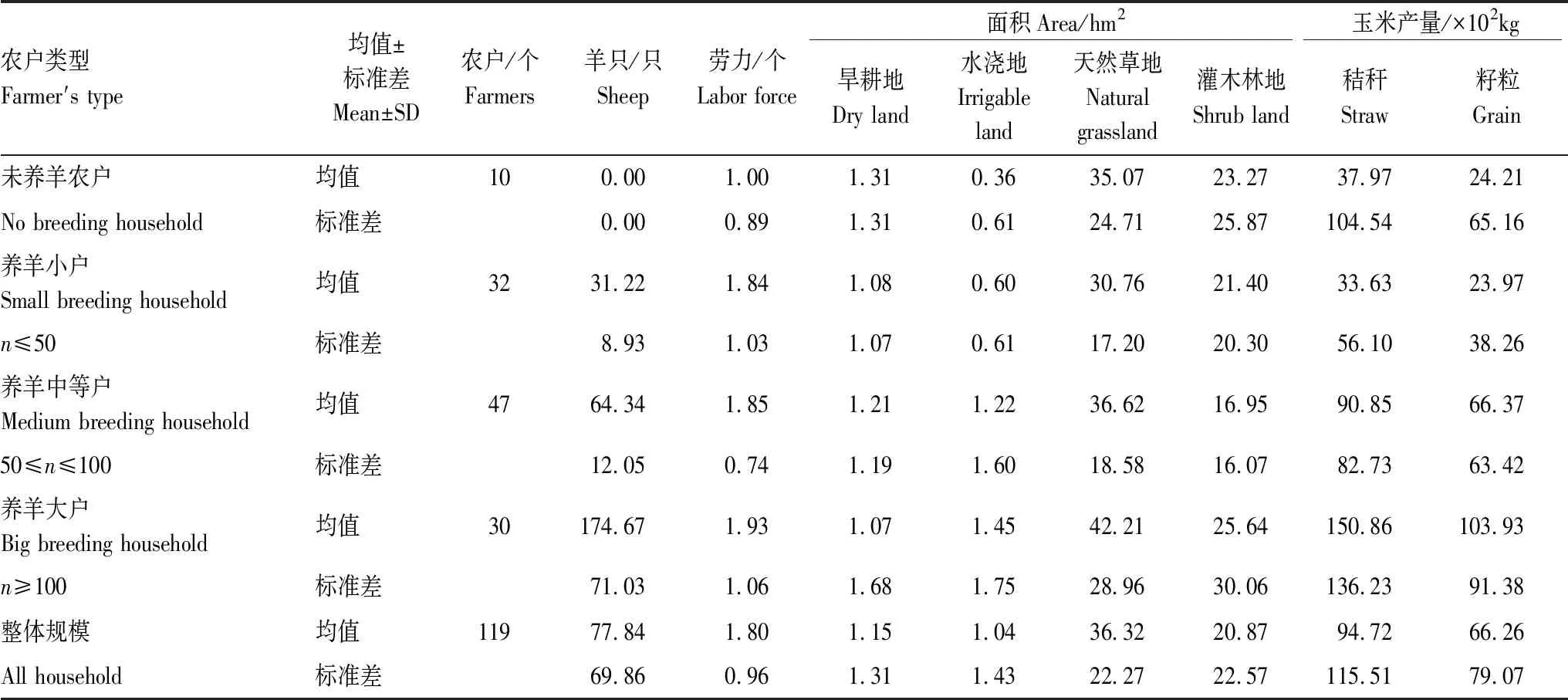

农户是农牧业资源组织和经营的实体单元,资源分配和配比对于农牧复合系统发展至为关键。119个调查户中93.27%的农户有耕地,其中旱耕地面积为136.60 hm2,水浇地面积为123.52 hm2,户均分别有1.15 hm2的旱耕地和1.04 hm2的水浇地,60%的农户耕地面积在1.33—4.67 hm2(表1)。36个农户无水浇地,44户只有水浇地没有旱耕地。发展水浇地取代旱耕地成为趋势。旱耕地和水浇地分别有32.11%和84.39%的面积用于种植玉米,作为饲草料。户均分别有36.32hm2的天然草地和20.87 hm2的柠条林地,89.91%农户的天然草地面积在13.33—73.33 hm2,80.67%农户的天然草地面积在20 hm2以上。其中天然草地上有柠条林的农户占总调查户数的73.10%,62.18%的农户柠条林面积在13.33 hm2以上。57.45%的草原面积被发展成为柠条林。由此可见,农户将种植柠条林提高和稳定草原生物量作为支持滩羊养殖的主要措施之一。

表1 调查农户的农牧复合系统特征统计(n=119)

在上述资源支持下,皖记沟村滩羊规模由20世纪90年代后期的4031只增加到现在的9263只。调查农户平均养羊77.84只,人均17.69只,保证人均4000元以上的年收入。未养羊的农户仅占调查户数的8.40%。大、中、小养羊户户数接近,他们之间的养殖规模差异较大。相对而言,三类农户之间天然草地面积差异不大,但是柠条林地和水浇地的面积差异大,特别是耕地产出的玉米秸秆和籽粒的产量差异很大。由此可见,养殖规模的限制因子是耕地面积,特别是水浇地及其产出的秸秆和籽粒的产量,柠条林面积的贡献也较大。劳动力数量和旱耕地对养殖规模的影响不明显(表1)。

2.3 农牧复合系统的物质流

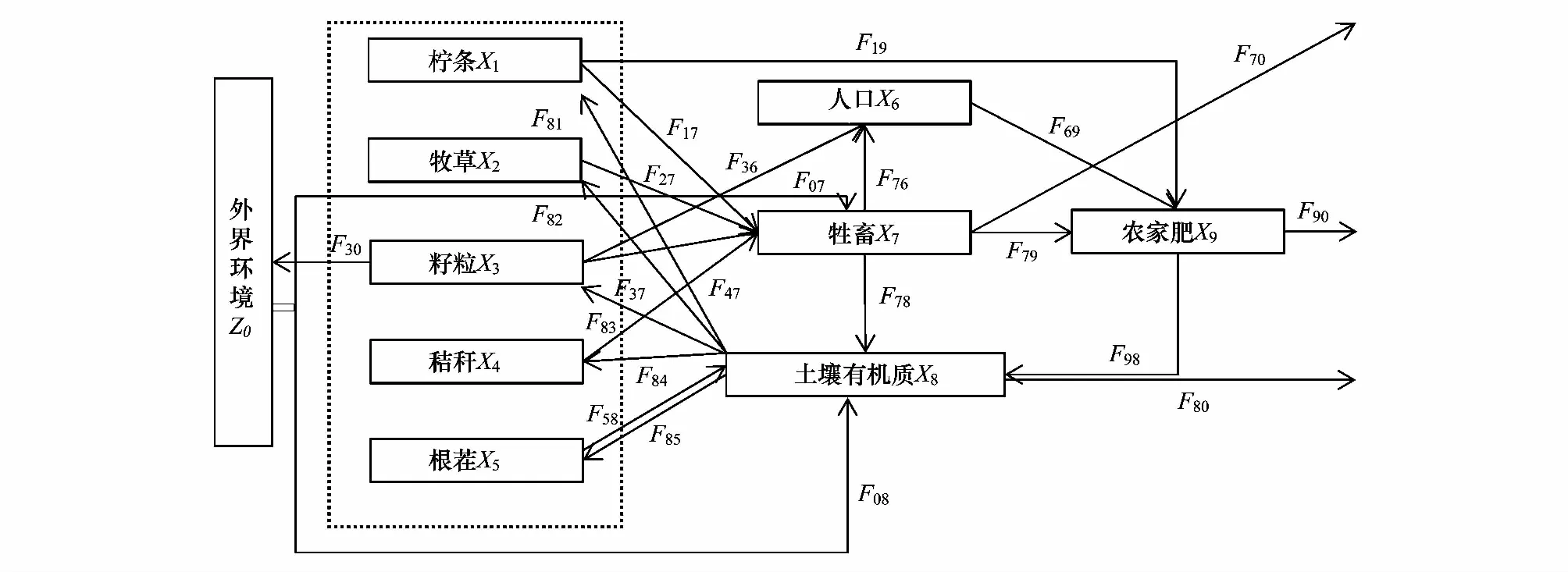

为了进一步定量研究耕地、天然草地和柠条林地对滩羊养殖的贡献及其构成的农牧复合系统的结构合理性和耦合效果,本研究选取了9个农牧复合经营的农户作为监测对象,并应用分室模型法从农户尺度分析农牧复合系统的物质流结构。根据对9个监测农户的调查,将其农牧复合系统结构概括如图5。其中柠条、牧草、作物籽粒、作物秸秆和作物根茬为5个生产分室,人口、牲畜、土壤有机质、农家肥为4个转换分室,用X1至X9表示。各个分室之间的物质流Fij,包括外界环境系统与农牧复合系统之间的物质流Zi0,共23个流路。

图5 皖记沟村农牧复合系统物质流结构图Fig.5 Material flow diagram of agro-pastoral complex system in Wanjigou village

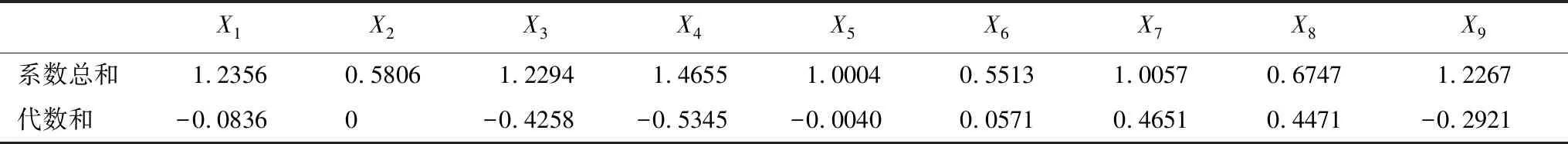

由图5所示的物流框图,取2012年整年为单位时间,将监测的9个农户的各类物质的产量、使用量、流通量、养分、购买量等和从相关手册和文献获得的分室的库、流数据统一换算为有机质量,代入本文1.2中之(5)的分室模型中,可得以下方程组:每个方程中Xi的系数aij表达由分室i流向分室j的流量占分室i库存量的额度,称i至j的流通率。再利用Matlab软件计算方程组系数矩阵的特征值。该农牧复合系统的数学模型的所有特征值的实部均为负。由李雅普诺夫函数判别法,该农牧复合系统趋向于渐近稳定。

方程组中各分室(Xi)的系数总和是其物质流通量,反映了物质流动性。各分室在不同方程的代数和是其流通率,反映了其流入流出的平衡性。从方程组的形式看,每个库都有向外的输出,因而自身的系数为负。秸秆(X4)全部输出,也就是全年的秸秆没有剩余。输出份额高的还有作物籽粒(X3)和农家肥(X9)。土壤有机质(X8)的输出最低,人口(X6)、牧草(X2)、牲畜(X7)的输出量都不高,说明库内份额较高(属于惰性库)。土壤有机质库获得根茬(X5)、牲畜、农家肥的输入份额都很高。牲畜库获得作物籽粒、秸秆和牧草的输入,以及牧草库获得土壤有机质的输入份额也较高。从同一库的流通率代数和来看,接近于0,也就是有机质输出和输入基本平衡的有柠条(X1)、牧草、根茬、人口等库。作物秸秆、籽粒和农家肥等库的输出远远大于输入。而牲畜和土壤有机质库的输入远远大于输出(表2),说明其周转速率较慢,在系统内的贮存较多。从流通量来看,在系统中比较活跃的是柠条、籽粒、秸秆、农家肥,足见农林子系统对于农牧复合系统物质补充的及时性。而牧草、人口、有机质在系统中的流通量低,前者主要是禁牧造成的,说明系统的牧草还有进一步利用的潜力。9个监测农户的粮食和肉类消费量占自家生产的份额都可以忽略不计。

表2 分室模型中各分室的流通量和流通率

禁牧使得畜牧业的物质来源主要转向依靠种植业,而牧草和柠条的输入量还有潜力。作物秸秆在全部输出到牲畜之后,还不能满足需要。秸秆在饲草料结构中的比例过大,降低了饲草料结构中的蛋白含量,这是目前农户饲养效率不高的主要原因。

3 讨论

农牧复合系统的可持续机制主要体现在水土环境、植物生产、家畜生产、人类需求之间的物流平衡、生态效率、协同关系[27,28]。分室模型分析显示,促使研究区在禁牧条件下羊只数量翻番的主要资源是耕地特别是水浇地生产的大量作物籽实和秸秆,以及柠条林。水浇地和柠条林地不但具有比天然草地高4到11倍的生产力,而且产量较稳定,柠条的粗蛋白含量高。但是在研究区维持水浇地和柠条林地生产的长期机制是资源供给的可持续性,特别是水资源。宁夏地区玉米生长期内需水量为549 mm,按照研究区50%保障率降水即279 mm条件下,玉米生长期多年平均灌溉需水量为6888 m3/hm2。研究区多年平均地下水最大利用量为112.15×104m3/a。可灌溉耕地162.82 hm2[29],现有的水浇地面积已经接近可灌溉上限。而且这个推断还有赖于地下水循环的研究结果。研究区连年抽取地下水会否引起土壤饱气带水分的趋势性下降,进而引发草原退化,需要进一步监测。世界其他干旱半干旱区土地集约利用导致土地退化的案例不胜列举[14,17,30]。更为严峻的是,研究区柠条林在进入老龄林之后面临普遍的土壤干旱化[31]。禁牧政策使得农户将放牧压力由天然草地转向耕地和柠条林地。农牧交错带的水土资源密度小,土地生产力的本质是面积效应。如果不能正常发挥大面积天然草地的作用,让耕地承担更大规模的滩羊养殖,农牧复合系统是难以持续的。

从饲草料与牲畜协同的层次看,实行以草定畜,特别是冬春季、歉收年饲草料对牲畜数量和养殖效率的限制,以及目前饲料结构反映的能量有余、蛋白短缺对养殖效率的影响。禁牧政策催生出来的冬季春舍饲喂养,实质上是将草地、耕地、林地的生物量进行削峰填谷,或者错峰利用,达到饲草料在时间上的均衡,突破了长期制约养殖规模扩大的冬春季饲草料不足的瓶颈[27- 28]。研究区农户将生产目标由原来的粮食、牲畜多元分散向滩羊养殖的特色草牧业集中,形成了耕地、草地、柠条林地生产与滩羊养殖之间的协同关系。突破了传统畜牧业冬春季饲草料量少质低对滩羊养殖的瓶颈。饲草料错峰利用面临利用时间与饲草料营养高峰不一致而导致的营养流失问题,大大降低了饲草料利用效率和效益。如玉米秸秆乳熟期的粗蛋白含量可达7%,而农户黄贮的玉米秸秆到冬季其粗蛋白含量不足2%[32]。天然草地的牧草也有冬春季蛋白含量显著下降的问题。柠条粗蛋白含量随季节的变化相对较小。从需求方面来说,以目前农户的饲草料结构计算,蛋白含量尚不到饲草料的8%,距离12%的基本标准还有较大差距。这也是冬春季补饲玉米籽粒较多,能量远超滩羊需求,而仍然掉膘的原因。面对饲草料错峰利用与营养高峰不一致的矛盾,要采取系统性措施。目前要大力推广玉米青贮,保证有5%以上的粗蛋白含量。还要在冬春季增加外部蛋白饲料如豆粕等的输入,提高饲草料的整体利用效率和效益。长远措施是将土地利用结构与作物和植物结构相结合,将更多的人工草地转向发展高蛋白饲草料,如二年生的草木樨。苏丹草、高丹草等也要在蛋白含量较高的生长期青刈。利用封育禁牧的机遇,开展天然草原改良。在硬质土荒漠草原补播胡枝子等豆科植物,在覆沙地补播草木犀状黄芪等,在沙地补播沙打旺、苦豆子等,提高牧草蛋白含量。由此可见,资源基础和系统耦合生产方式是农牧复合系统生产能力提高的真正原因。

4 结论

研究区通过种植柠条林充分利用土壤水、发展水浇地充分利用地下水,提高土地利用集约度,为滩羊养殖提供了大量饲草料,成为禁牧之后畜牧业的主要支撑。禁牧政策所诱发的草地、耕地、林地与滩羊养殖的系统耦合,减少了冬春季饲草料量少质低对畜牧业的瓶颈,提高了养殖效率。资源基础和系统耦合生产方式是农牧复合系统生产能力提高的真正原因。

禁牧使得放牧压力由草地转向耕地和柠条林地,二者均存在水资源不可持续的风险。加强水土资源、饲草料生产和滩羊养殖之间的系统调控和整体协同,是农牧交错带农牧复合系统可持续发展的必然选择。控制地下水开发强度,促进水肥与作物耦合,降低柠条种植密度,控制滩羊养殖规模,适度开放草地,协调耕地、林地、草地之间的耦合利用,是农牧复合系统长期持续的关键措施。