旅游城镇化不可转移生态足迹演变及驱动因素

2020-11-24麻学锋李志龙

甄 翌,麻学锋,李志龙

湖南工商大学旅游管理学院, 长沙 410205

城镇化的快速推进,造成的生态环境问题严重困扰着城镇化的建设。十八大报告提出,要坚持走中国特色新型城镇化的道路,而旅游城镇化具有高起点、跨越式发展的特点,是新型城镇化的一条重要途径。旅游城镇化概念最早由Mullins提出,是以旅游的发展带动人口、资本和物质等生产力要素向旅游依托地区积聚和扩散,进而带动经济重组和社会空间变化的过程。它包括使城市规模扩大和使城市质量提高两方面内容[1]。虽然这种城镇发展模式对生态环境的影响小于工业城镇化、商贸与物流城镇化对生态环境的影响,但旅游城镇化地区大部分是相对贫困地区,长期闭塞,经济发展水平落后,生态环境脆弱,因此旅游城镇化进程中地区生态环境的变化更需引起关注。

生态足迹概念由加拿大生态经济学家Rees[2]于1992年提出,随后其学生Wackernagel[3]1996年对生态足迹分析方法进行了完善。作为定量测度区域发展可持续性的有效方法,生态足迹被国内外学者广泛运用于区域可持续发展分析中。2015年世界自然基金会(World Wild Fund for Nature)发布的《中国新型城镇化的生态足迹影响分析》报告显示,城镇化是影响生态足迹的主因,中国人均生态足迹将在2029年达到峰值[4]。部分学者从不同区域尺度对城镇化与生态足迹的响应关系和影响因素[5- 18]展开了研究。这些研究表明:生态足迹与能源消费、城镇化率、贸易开放、工业发展和政策稳定性之间有协整关系,其主要驱动因素在于社会层面的高质量城市化发展与经济产业结构调整[14]。技术水平、对外开放程度的提高可以显著抑制生态足迹的增长,人口和经济对生态足迹有显著的直接与溢出效应[19]。随着城镇化的发展,生态足迹总体上呈现“倒U型”变化趋势[20],区域生态环境随城市化进程存在从指数衰退到改善的耦合规律[21]。由于城镇化发展模式、资源禀赋、社会发展水平、区位等差异以及分析方法的局限性,前人的研究结论是否完全适用于生态脆弱的旅游城镇化地区?旅游城镇化进程中生态足迹的动态变化及其影响因素是否有其独特性?为解决这些问题,本研究选取张家界作为案例地进行研究。张家界作为世界自然遗产地,其城市化与旅游发展在时间序列上基本同步,旅游城镇职能的形成经历了一个从初步到不断强化的过程,具有较强的代表性和普适性。本研究在分析张家界不可转移生态足迹[22]动态变化趋势的基础上,利用偏最小二乘(PLS)回归分析方法,分析旅游城镇化进程中人均不可转移生态足迹影响因素和不可转移生态足迹驱动力演变规律,一方面可以判断旅游城镇化建设的可持续性,另一方面可以从旅游城镇化的发展层面,分析不可转移生态足迹的主要驱动因素,为实现自然资源可持续利用,旅游城镇化地区的健康发展提供政策参考。

1 研究地区和研究方法

1.1 研究区域

张家界市位于湖南省西北部,地处北纬28°52—29°48′、东经109°40′—111°20′,总面积9516平方公里。境内以山地地貌为主,山地面积占总面积的76%,1988年5月国务院批准设立为地级市,初名大庸市,后1994年4月更名为张家界市,辖永定、武陵源两区和桑植、慈利两县。以武陵源风景区为核心,截止到2017年全市已建成国家级旅游区(点)21处,其中5A级2处,4A级9处,3A级10处;对外旅游交通发达,基础接待服务设施完善。张家界立市之初,非农业人口只占总人口的9.03%,武陵源景区列入世界自然遗产以后,随着旅游业的发展,大量农业人口逐渐向旅游业及以旅游为核心的第三产业转变,农村人口开始向城镇聚集。游客数量和城镇常住人口的大幅增长,推动了张家界旅游城镇化进程,城镇居民在总人口中的比例逐渐增大,2017年张家界市城镇化率已达到48.02%。

1.2 研究方法

1.2.1不可转移生态足迹模型

生态足迹的账户模型框架是Wackernagel于1996年建立的,主要用来计算在一定人口和经济规模条件下,维持资源消费和废弃物吸收所必需的生物生产土地面积。生态足迹的计算基于以下两个基本事实:一是人类可以确定自身消费的绝大多数资源及其所产生的废弃物的数量;二是这些资源和废弃物能转换成相应的生物生产性土地。生态足迹按照土地类型可分为耕地足迹、林地足迹、草地足迹、水域足迹、建设用地足迹以及化石能源地足迹等六种生态足迹。国内外学者对生态足迹分析方法进行了积极的改进和完善,其中采用能值生态足迹法研究是一大亮点,以能值为基础计算的各种参数相对于产量而言更加稳定,但由于方法及核算体系有较大变动,其计算结果与原生态足迹分析法计算结果差异较大,评价结果与现实生态系统压力状况会产生偏差[23]。因此本文继续采用了Wackernagel构建的生态足迹模型分析方法。

生态足迹可以区分为消费性生态足迹和生产性生态足迹[24],Wackernagel构建的生态足迹分析方法采用消费量作为生态足迹来衡量人类活动对全球生态系统的影响。就全球生态系统而言,全球是自给自足的封闭系统[24],生产量和消费量基本处于均衡状态。但对于旅游驱动型城镇化地区来说,经济发展相对较为落后,资源利用效率较低,往往依靠出卖资源以求得发展,所以研究人类活动对当地生态系统的压力时,不但要考虑地区可以通过贸易向生态腹地转移生态负担,更需要考虑来自域外的生态压力。由于旅游城镇化地区商品生产过程和消费过程的脱离,本文沿用了笔者提出的不可转移生态足迹概念[22]并对其内涵加以延伸,以期真实地反映旅游城镇化地区所承受的环境压力。

原有的不可转移生态足迹和可转移生态足迹定义如下:城镇化地区的开放性导致部分消费生态足迹可以通过贸易达到环境压力转嫁的目的,这部分转嫁的生态足迹我们将其称为转移生态足迹,转移生态足迹对本地环境没有产生压力。真正对当地环境产生压力的是没有通过贸易转移,必须由本区域承受的生态足迹,我们称为不可转移生态足迹[22]。原有不可转移生态足迹定义从消费性生态足迹出发,作为区域环境压力的评价指标,采用生产性生态足迹不涉及贸易平衡表,比消费性生态足迹更简单直观。我们进一步认为:旅游城镇化区域每年从生态系统中取得的生产量所需要的生态生产性面积即旅游城镇化地区的不可转移生态足迹。在实际计算中,我们用生产性账户取代消费性账户,即生产性生物资源账户取代消费性生物资源账户,生产性碳足迹账户取代消费性碳足迹账户。按照生态足迹的账户类型,将旅游城镇化地区不可转移生态足迹分为生产性生物资源足迹、生产性碳足迹以及建设用地足迹,污染消纳账户已包含在碳足迹和建设用地足迹账户里,故不再单独计算。利用旅游城镇化区域不可转移生态足迹与生态承载力进行比较,所得差值即为不可转移生态赤字(盈余),从而评估旅游城镇化地区发展状况。

旅游城镇化地区不可转移生态足迹计算公式如下:

(1)

式中,EFn为总不可转移生态足迹,Ci为第i种商品的年生产量,Pi为第i种商品的平均生产能力,aai为人均第i种商品折算的生物生产性土地面积。M为旅游城镇常住居民数,n为日平均接待游客数量,n=(年旅游人次×旅游者平均滞留天数)/365。旅游地旅游人数众多,相对于当地常住人口而言是一个不可忽视的存在,故在本文中,以旅游地调整人口数代替当地常住人口规模,从而更加客观的反映旅游城镇化特征。

1.2.2不可转移生态足迹多样性指数和发展能力模型

对给定系统组分的生态经济系统来说,多样性指数是指在一个规定的区域内, 满足各种生产量土地类型的均衡程度,指数越高意味着生态经济系统中生态足迹的分配越接近平等。本研究对于不可转移生态足迹的多样性指数依据Shannon-Weaver公式计算,发展能力指数采用Ulanowicz 公式计算。不可转移生态足迹多样性指数越大的地区, 生产结构越合理。从发展能力指数公式可以看出,提高生态经济发展能力可以通过提高生态足迹和多样性指数来实现。

不可转移生态足迹多样性指数和发展能力计算公式如下:

H=-∑(Pi×lnPi)

(2)

C=ef×H=ef×[-∑(pj×lnpj)]

(3)

式中,H为生态足迹的多样性指数,C为发展能力,Pi为i类土地的生态足迹占总足迹的值,ef为人均生态足迹。

1.2.3驱动因素回归模型

(1)STIRPAT模型

由Ehrlich等提出的IPAT模型[25]作为经典的环境压力评价模型,为生态环境影响因素研究提供了分析框架。IPAT模型表明影响环境的三个直接因素是人口、人均财富量和技术水平。York等2003年将该模型改进成可拓展非线性随机回归模型——称为STIRPAT模型[26],STIRPAT 模型允许对人口规模、富裕程度和科技水平等影响因素进行分解,指数的引入使得该模型可用于分析人文因素对环境的非比例影响,从而使该环境压力模型能够更科学地研究人文驱动因素与生态环境之间的响应关系。STIRPAT模型的具体形式如下如示:

I=aHbACTde

(4)

式中,I表征环境压力,a为常数项,H为人口规模,A为富裕程度,T为科技水平。b、c、d分别为人口规模、富裕程度、科技水平的指数,e是随机扰动项。对上式两边取对数,得到公式3,线性方程的回归系数反映的即是解释变量与被解释变量之间的弹性关系。

ln(I)=ln(a)+bln(H)+cln(A)+dln(T)+ln (e)

(5)

(2)不可转移生态足迹驱动因素的选取

旅游城镇化是一个动态复杂的发展过程,涉及旅游城镇经济、人口、社会和空间四个方面的集聚、扩散与转向。人口方面表现为人口从农村向城市迁移,城镇常住人口增长。经济城镇化表现为第三产业从引导产业转向主导产业,能源利用效率提高。社会城镇化方面表现为原农业人口生活方式的城镇化改变,居民生活水平的提高。空间城镇化表现为土地非农化过程,原农业居民居住方式由乡村分散到城镇聚集方式的转变,城市建设用地增加。旅游城镇化系统各要素之间相互作用,引起地区生态足迹规模与功能结构发生改变。参考众多学者对生态足迹驱动因素的研究成果:人口因素、经济因素以及技术因素均对生态足迹具有显著影响[5- 9,12- 13];生态足迹与城镇化进程密切相关[10- 11,14,20];促进生态增长的直接效应主要有人口规模、社会富裕程度、城镇化率[19],依据旅游城镇化与生态足迹相互作用的机理[27-28],我们把旅游城镇化进程中生态足迹的驱动因素分为人口因素、经济结构、居民消费、旅游开发、资源和土地利用五个方面,并通过对相关研究文献的检索与统计,参考指标出现频度的高低以及数据的可获得性,选择科学的表征指标,据此建立扩展的STIRPAT对数模型。

ln(ef)=ln (a)+β1ln(urt)+β2ln(piav)+β3ln(siav)+β4ln(dir)+β5ln(tpd)+β6ln (tiav)+β7ln(rpe)+β8ln(ucl)+ln (e)

(6)

式中:ef指人均生态足迹;urt指城镇化率;piav指第一产业增加值;siav指第二产业增加值;dir指城镇居民人均可支配收入;tpd指旅游人口密度;tiav第三产业增加值; rpe指资源生产效率;ucl指城市建设用地,a为常数项,e为随机扰动项。

本研究采用人口城镇化率来表征人口因素。经济结构反映了资源能源消耗和环境污染状况,采用了第一、第二、第三产业增加值作为生态足迹的驱动因素。旅游因素选取了旅游人口密度来表征,即日平均接待游客量与旅游城镇总人口的比值。资源利用效率和空间因素分别用资源生产效率和城市建设用地来表征。资源生产效率用单位生态足迹创造的财富表示,即人均GDP与人均生态足迹的比值。

(3)偏最小二乘回归

社会经济系统中各驱动要素之间相互关联,采用最小二乘法将导致出现不合理的回归模型。与传统多元线性回归模型相比较而言,偏最小二乘回归最大的优点在于能够在自变量存在多重相关性的条件下科学建模,且偏最小二乘回归在解决小样本多变量的回归中有其他回归方法无法企及的优势。为了消除STIRPAT中各影响因素间变量多重共线性和样本量小等实际问题,本文采用偏最小二乘回归分析法对STIRPAT对数模型进行回归分析。PLS结合了多元线性回归分析、典型相关分析以及主成分分析这三种分析方法的优点。既拥有了主成分分析法提取主成分的功能,又克服了主成分与因变量关系不够密切的缺点,在有效消除自变量之间多重共线性的同时,能够最大限度地保留自变量和因变量数据中的信息,确保数据结构的简化和图形功能的强大,并能对所建立的回归模型给予更多更深入的实际解释。

1.2.3不可转移生态足迹驱动指数模型

诺瑟姆对美国、英国等西方工业化国家在工业化进程中城镇化的变化趋势进行了综合分析,总结出伴随工业化的发展,城镇化呈现出一定的规律,即一个国家或地区城镇化的发展轨迹为一条稍被拉平的S形曲线,这个S形曲线被分为三部分,分别代表工业化初期、工业化中期和工业化后期,相应的城镇化发展阶段也分为三个时期初期阶段(城镇化率≤30)、加速阶段(30<城镇化率≤70)和稳定阶段(城镇化率>70)[29]。

为了比较在城镇化的不同阶段各影响因素对不可转移生态足迹的贡献大小,我们提出驱动力指数概念,将其定义为表征城镇化进程中,生态足迹主要驱动因素对生态足迹变化的贡献率。驱动力指数越大,说明此因素对生态足迹的作用越大。根据回归方程的经济学意义,驱动指数计算公式如下:

cei=ki×βi

(7)

式中,cei表示第i个影响因素的驱动指数,ki表示第i个影响因素的年平均变化率,βi表示回归方程中第i个影响因素的弹性系数。

1.3 数据来源

生物资源产量、建设用地、旅游人数、旅游收入、第一产业产值、工业产值、建设用地面积等主要数据来源于张家界统计年鉴。能源生产量来源于张家界统计局调查数据。利用变量和时间之间的关系建立回归方程,采用回归插补法插补缺失数据;产品平均产量采用谢鸿宇计算的中国主要农产品全球平均产量的计算数值[30]。采用刘某承根据全国不同生态系统NPP测算出的中国产量因子[31]和均衡因子[32]。耕地、林地、畜牧地、水域的产量因子分别为1.74, 0.86, 0.51,0.74,建设用地产量因子等同于耕地。均衡因子耕地和建筑用地为1.71,林地和能源用地为1.41,畜牧地为0.44,渔业水域为0.35。产业产值、旅游收入均以2000年为基期,利用张家界居民消费价格指数,工业产品出厂价格指数,农产品生产价格指数进行了平减处理。依据张家界统计年鉴所得数据,不可转移生态足迹核算所选取的生产项目见表1。

2 结果与分析

2.1 不可转移生态足迹

2.1.1土地人均生态足迹变化趋势

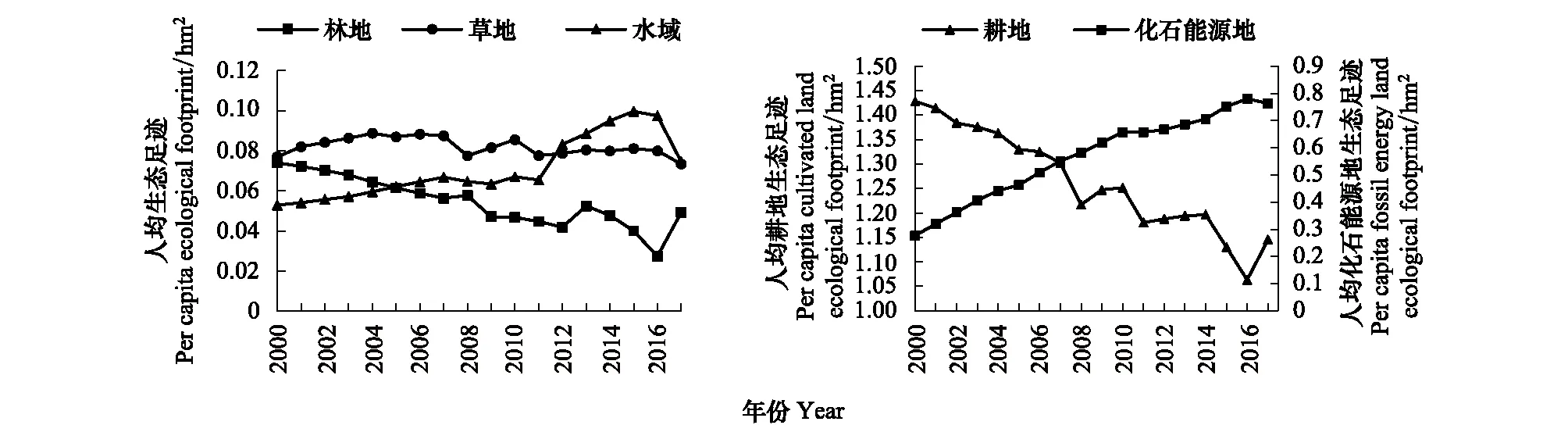

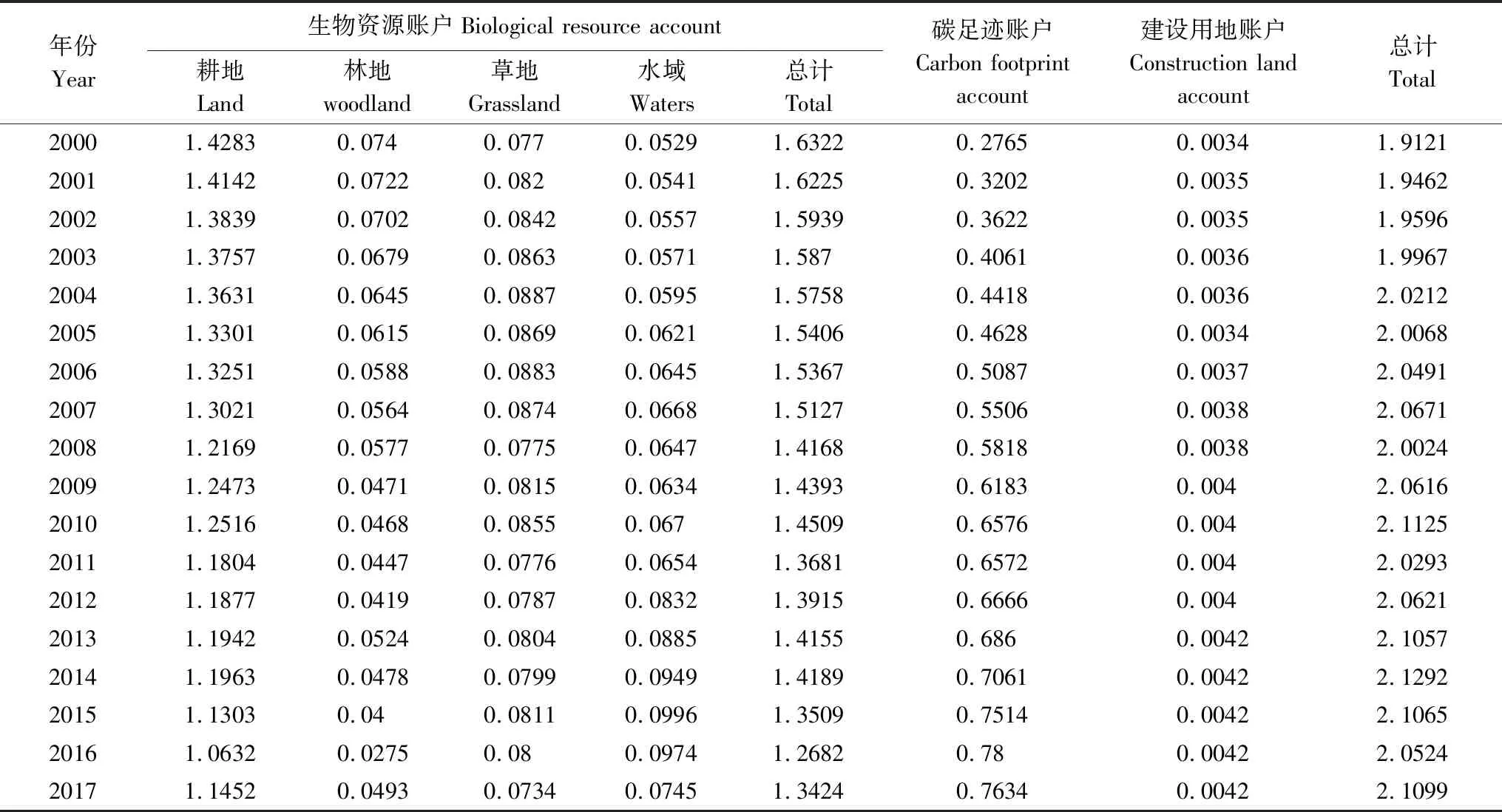

张家界六类土地人均生态足迹见表2,可以看出张家界对生物资源的消耗已趋于稳定,而对能源的依赖不断上升。各类土地的人均生态足迹变化趋势见图1。张家界粮食产量、烤烟产量、棉花产量、油料产量和蔬菜产量等产品产量相对稳定,耕地生态足迹很大程度归功于张家界生猪产量对耕地的需求,由于城镇总人口的增多,所以耕地人均生态足迹基本上逐年下降,从2000年1.4283 hm2/人减少到2017年1.1452 hm2/人,下降了19.82% hm2/人,年平均增长率为-1.23%;木材、竹材的采伐量持续下降,林地人均生态足迹从2000年0.074 hm2/人下降到2017年0.0493 hm2/人,下降了33.38%,年平均增长率为-0.36%,这在一定侧面上反映了张家界对森林保护的重视;草地人均生态足迹基本维持在0.077hm2,年平均增长率为-0.15%,张家界畜牧业产量相对稳定,草地的消耗主要由畜牧业产生;水产品产量上升较快,水域人均生态足迹由2000年的0.0529 hm2/人上升到2017年0.0949 hm2/人,上升了79.39%,年平均增长率为2.47%。化石能源用地增长速度较快,并呈现不断增长趋势,从2000年的0.2765 hm2/人增长到2017年的0.7634 hm2/人,增长了176.09%,年平均增长率为6.26%,在总生态足迹中所占比例也由2000年的27.93%提高到2017年的53.46%,说明对化石能源的需求增长是张家界市生态环境压力增大的主要原因之一,这与张家界市居民、旅游者能源消费水平的提高及第二产业产值的上升密切相关。由于城镇的开发建设,建设用地人均生态足迹从2000年的0.0034 hm2/人提高到2017年的0.0042 hm2/人,增长了23.52%,年增长率达到1.3%。

图1 林地、草地、水域、耕地和化石能源地人均生态足迹变化趋势 Fig.1 Trends in per capita ecological footprint of forest land, grassland, waters, cultivated land and fossil energy sources

表1 不可转移生态足迹核算所选取的消费项目

2.1.2张家界人均生态足迹和生态赤字变化趋势

化石能源地生态足迹归于林地,建筑用地生态足迹归于耕地,张家界市各类土地不可转移生态赤字如图2所示,2000—2017年林地一直处于生态盈余状态,而耕地、水域和草地处于生态赤字状态,其中耕地贡献的生态赤字最大。虽然生物生产生态足迹呈现下降趋势(图3),但张家界地处武陵山地,水土流失和土地石漠化严重,耕地生态赤字对于张家界脆弱的生态环境形成了高胁迫性。

图2 2000—2017年张家界林地生态盈余,草地、水域、耕地生态赤字动态变化 Fig.2 Ecological surplus of Zhangjiajie forest land from 2000 to 2017, dynamic changes of grassland, water area and cultivated land ecological deficit

图3 生态足迹、生态赤字、人均生态足迹、生态赤字和生物生态足迹变化趋势Fig.3 Trends in ecological footprint, ecological deficit, per capita ecological footprint, ecological deficit and bio-ecological footprint

张家界2008年不可转移生态足迹下降幅度较大,这与2008年的特大冰雪灾害影响当地生产总值有关系,这说明了旅游业对外部市场具有高度依赖性,外部市场变化,不可转移生态足迹总量也相应的产生响应。

图3显示,2000—2017年人均生态足迹从1.9121 hm2增长到2.1099 hm2,增长率为10.34%,年平均增长率为0.60%,人均生态赤字从1.1623 hm2增长到1.5678 hm2,增长率为34.89%,年平均增长率为3.79%。总生态足迹增长从2000年的1579588.82 hm2增长到2017年的3151013.35 hm2,增长率为34.89%,年均涨幅为2.54%。生态赤字从1854617.806 hm2增长到3459378.518 hm2,增长率为86.52%,年均涨幅为1.82%。人均生态赤字和总生态赤字呈现出不断增大的趋势,张家界在旅游城镇化进程中,面临着越来越大的生态环境压力,张家界产出总体上对自然资源的消耗水平逐年上升。

表2 张家界六类土地的人均生态足迹(2000—2017) (hm2/人)

2.1.3不可转移生态足迹多样性指数和发展能力

2000—2017年间张家界生态足迹多样性指数呈现上升趋势(图4),说明了2000—2017期间张家界旅游城镇化的发展模式是可行的,但张家界土地利用倾向于高度利用化石燃料用地和耕地,土地利用分配公平度较低,生态足迹多样性指数远小于湖南省生物多样性指数[33],2015后多样性指数呈现下降趋势,说明张家界生产消费结构并不是理想状态。发展能力指数线先升后降。张家界发展能力波动较大,说明张家界发展具有不稳定性,这是由于张家界发展高度依赖不稳定的旅游业所致。

图4 2000—2017年张家界生态足迹多样性指数和发展能力指数动态变化Fig.4 Dynamic changes of the ecological footprint diversity index and development capability index of Zhangjiajie

2.2 回归结果与分析

2.2.1多重相关性诊断与变量投影重要性分析

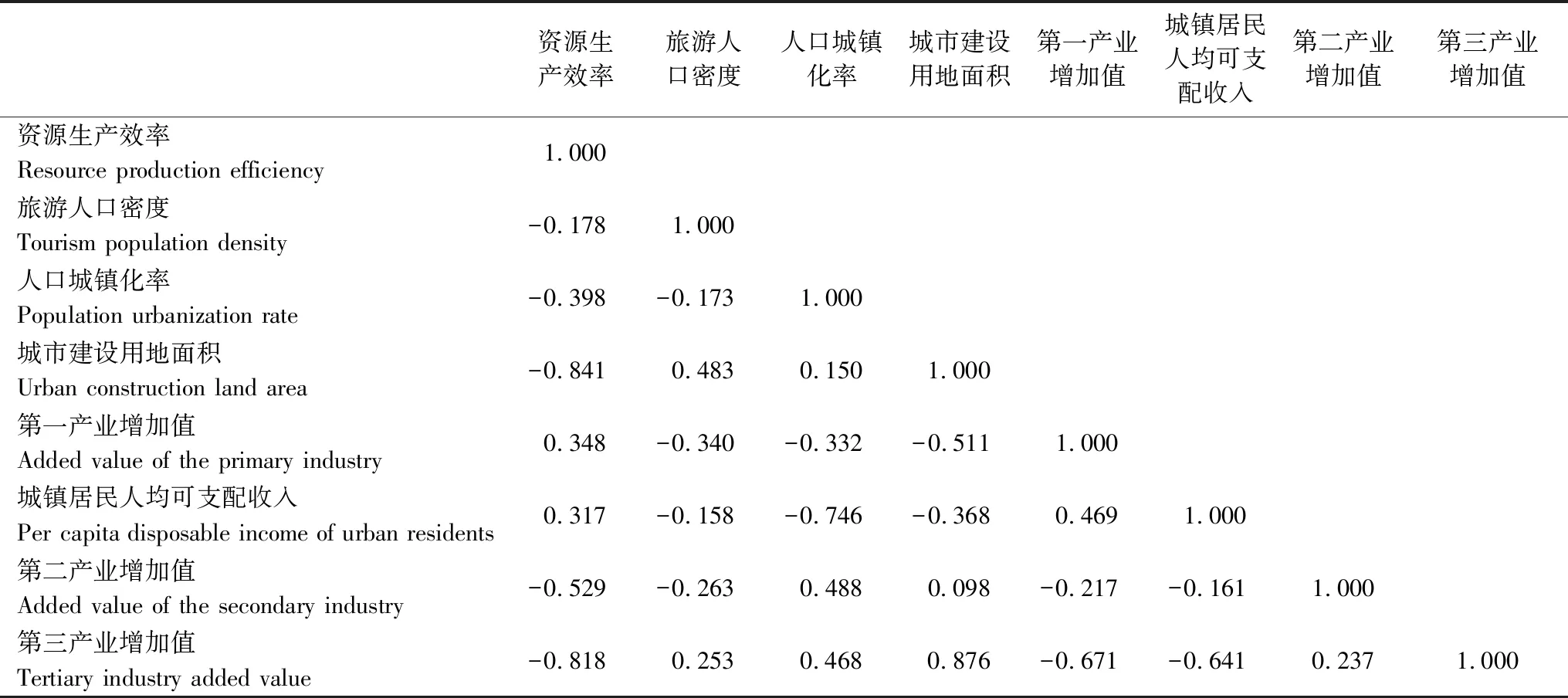

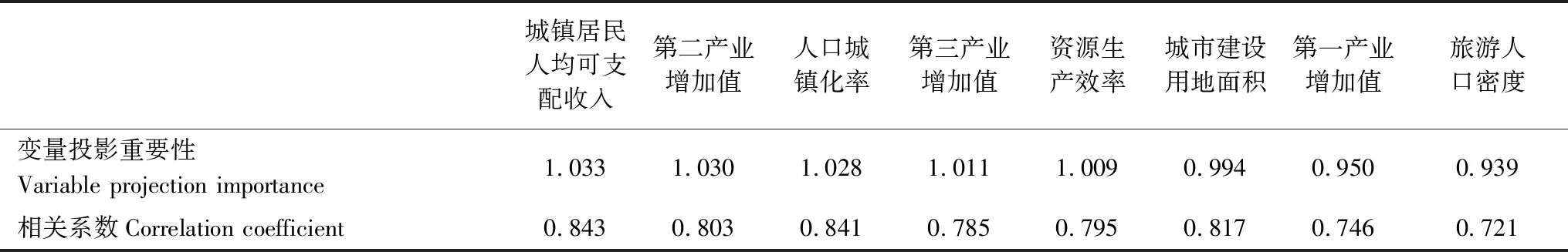

通过变量之间多重相关性诊断(表3),可以看出各自变量之间存在着相关性。

表3 自变量之间的相关系数矩阵

在偏最小二乘回归分析中,常用变量投影重要性(VIPj)来衡量每个自变量对因变量的解释力。一般而言,VIPj大于1的自变量解释能力强,在 0.5—1之间的比较强,小于0.5的则不重要。各驱动因素VIPj结果如下(表4)所示。可以看出所有自变量的变量投影重要性值都大于0.9,说明选取的自变量对生态足迹的变化有显著影响,均具有较好的解释能力。变量投影重要性值从到大小依次是城镇居民人均可支配收入、第二产业增加值、城镇化率、 第三产业增加值、资源生产效率、城市建设用地、第一产业增加值、旅游人口密度。同时我们也利用SPSS 软件对人均生态足迹及其驱动因子做相关性分析,从相关系数R来看,相关分析结果与变量投影重要性结果基本一致,驱动力因子与人均生态足迹显著性相关(P<0.01),表明这八个因子对人均生态足迹影响较大, 且均为正向驱动。

表4 变量投影重要性指标

2.2.2回归结果与分析

利用偏最小二乘回归专业分析软件SIMCA-P 11.5构建PLS模型,进行回归分析。Ry2(cum)和 Qy2(cum)分别反映了模型的解释能力和预测效果,Rx2为0.968,Qy2为0.828,说明模型达到了较高的精度,得到偏最小二乘回归方程为:

lnef=23.3138+0.1114ln (urt)+0.1030ln(piav)+0.1117ln(siav)+0.1120ln(dir)+0.1018ln(tpd)+0.1096ln(tiav)+0.1093ln(rpe)+0.1078ln(ucl)

(8)

按弹性系数的大小排列,回归方程中各变量弹性系数的经济学意义显示,在保持其他变量不变的条件下,城镇居民人均可支配收入、第二产业增加值、城镇化率、第三产业增加值、资源生产效率、城市建设用地、第一产业增加值、旅游人口密度等因素增加1%,生态足迹分别增加0.1120%、0.1117%、0.1114%、0.1099%、0.1093%、0.1078%、0.1030%、0.1018%。第三产业理论上对资源的需求量相对较小,产生的废弃物也相对较少,消耗的能源低于第二产业,附加值相对高于第一产业,是资源能源消耗和生态环境损害较小的产业,但张家界第三产业对生态足迹的弹性系数略高于第一产业,原因如下:张家界旅游业占据第三产业主导地位,旅游消费结构中以吃、住、行等硬性消费为主,以2015为例,吃、住、行消费比例高达67.8%,游、购、娱弹性消费比例较低,由于旅游人群生态消费的高偏好,伴随着旅游人数的提升,游客对张家界特色餐饮,旅游交通、住宿和购物消费所带来的不可转移生态压力将会越来越严峻。

2.2.3不可转移生态足迹驱动力演变规律

(1)旅游城镇化阶段划分

参考麻学锋和何颖怡[34]、马晓龙和金远亮[35]对张家界旅游城镇化响应阶段的划分,并依据诺瑟姆的城镇化发展阶段划分标准,我们对张家界旅游城镇化进行了阶段划分。旅游城镇化初级阶段,2004年以前。城市基础设施以及旅游配套设施开始大规模建设,旅游产业有了一定程度的发展。然而这一阶段,张家界市的城镇化水平还比较低,农业人口依然占绝对优势,产业生产力水平较低,旅游提供就业机会有限,此阶段城镇化率未突破31%;旅游城镇化高级阶段,2005年至今。随着旅游产业链的延伸和产业分工的细化,城镇产业结构随旅游业发展调整优化,逐渐向城镇化的高级阶段发展。城市经济实力大幅度增强,劳动生产率快速提高,旅游产品的开发及产业链的延伸,加快了空间范围内的产业集聚效应,形成人流、物流、资金流的汇聚,旅游城镇空间和城镇功能不断拓展,促成了旅游城镇的成长,大批农业人口转为城市人口,城市化水平2017年达到48.02%。

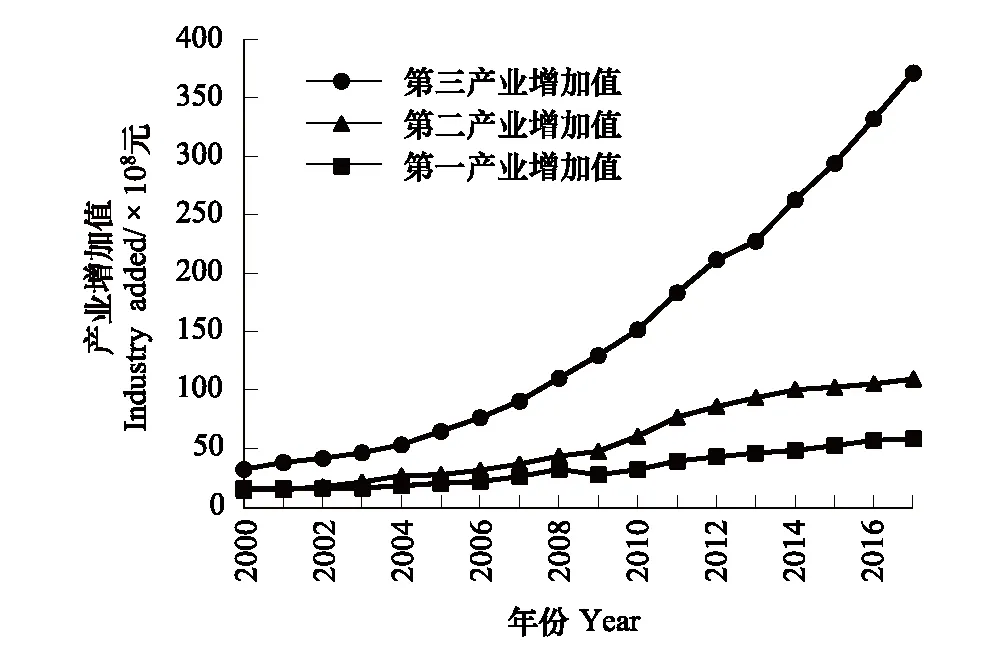

图5 一产、二产、三产增加值动态变化 Fig.5 Dynamic changes in the added value of primary, secondary and tertiary production

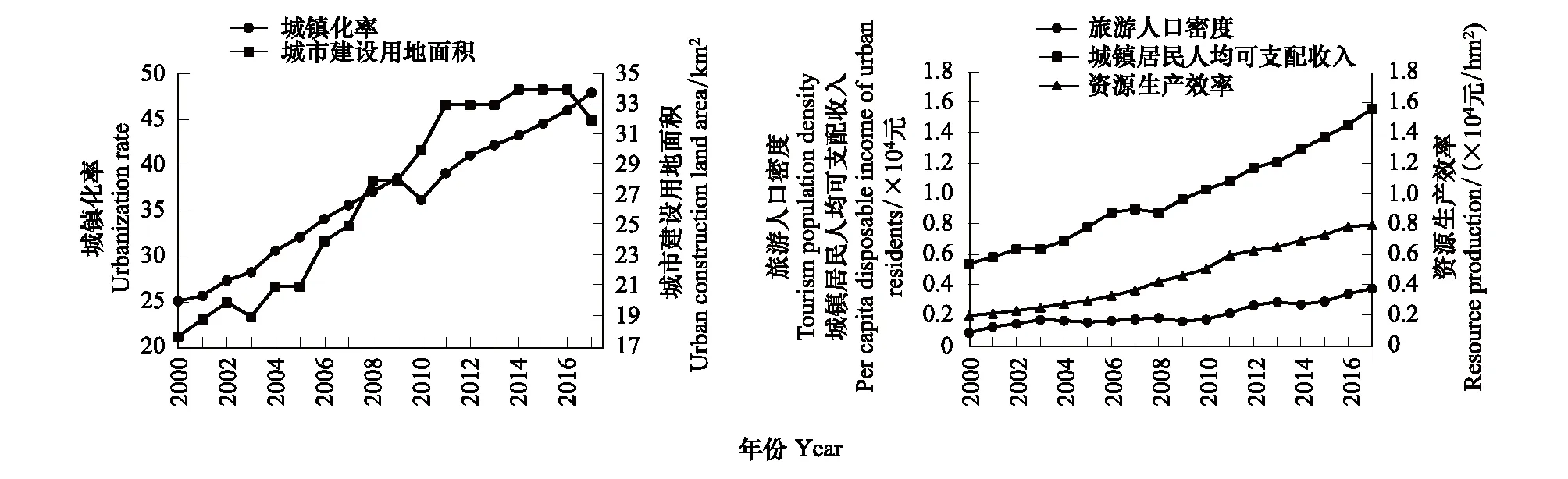

(2) 各影响因素动态变化趋势

各影响因素动态变化趋势见图5和图6。图5、图6显示2000—2017年期间,第三产业增加值提升迅速。旅游城镇化率、旅游人口密度、资源利用效率、城镇居民人均可支配收入稳步上升。张家界城市化初级阶段,城市建设集中于武陵源区和永定区。随着旅游产业的发展,在旅游容量的限制下,旅游产业集聚的同时向周边城镇扩散,因此城市建设用地在2011年后变化比较平缓。虽然资源生产率的提高使单位GDP资源消费降低,单位产品生态压力减少,但在经济利益的驱使下,同时也导致了更多的产品生产,消耗更多的资源、能源,反而导致生态压力增大,所以在不控制生产总量的情况下,将提高资源生产效率作为应对资源瓶颈,减少生态足迹的主要措施,对抑制生态足迹的增长并无效果。人均收入增加,带来消费的多元化,食物消费比重逐渐降低,消费层次及消费总量提高。理论上随着人口素质与环境意识的提高,居民对环境需要减小,但对于旅游驱动型城镇化地区来说,旅游及其相关产业的人力资源整体素质较低,粗放型的旅游产业发展模式反而会阻碍城镇人口素质的提升,如果没有必要的政策干预,消费增长、消费模式带来的环境压力将持续增大。

图6 各影响因素动态变化趋势Fig.6 Dynamic trends of various factors

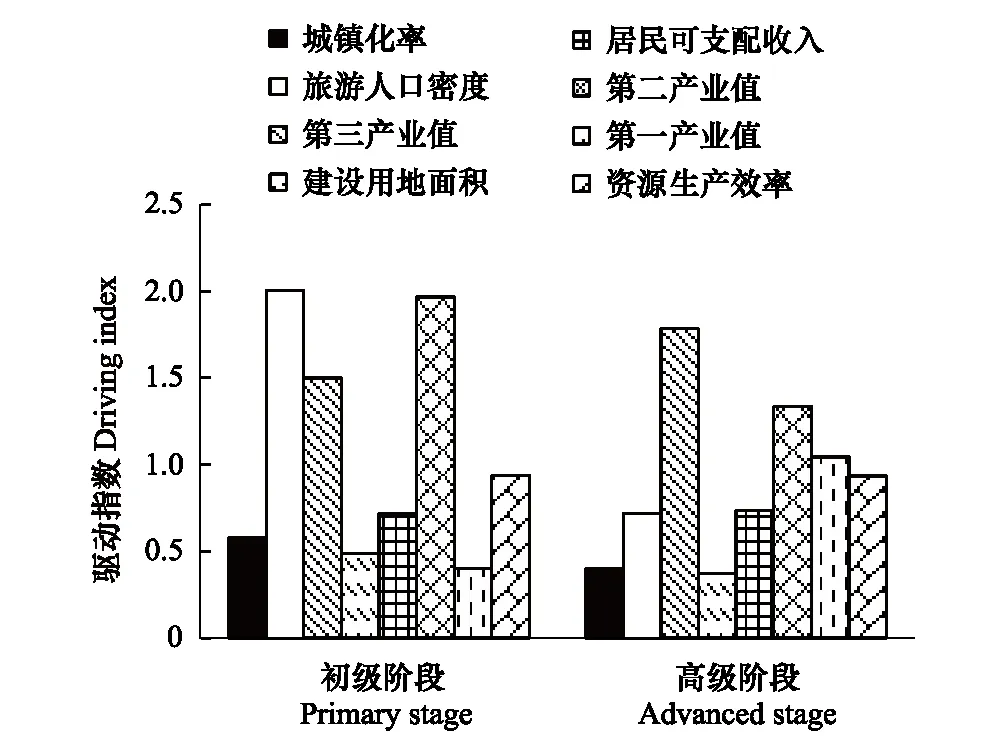

(3) 人均不可转移生态足迹、足迹驱动因素年平均增长率

人均生态足迹驱动因素各阶段年平均增长率见表5。在城镇化的初级阶段,人均生态足迹年增长率是高级阶段的3.89倍。初级阶段,驱动因素年平均增长率从大到小排列依次是第二产业增加值、旅游人口密度、第三产业增加值、资源生产效率、城镇居民人均可支配收入、城镇化率、城市建设用地面积、第一产业产值。在城镇化的高级阶段,影响因素年平均增长率从大到小排列第三产业增加值、第二产业产增加值、第一产业产增加值、资源生产效率、城镇居民人均可支配收入、旅游人口密度、城镇化率、城市建设用地面积。

初级阶段人均生态足迹年增长率高于高级阶段的年增长率,最重要的原因是旅游人口密度初级阶段年增长率远大于高级阶段。旅游是一种对自然资源高需求、高消耗的生活方式,游客的旅游经济活动对生态环境的需求通常远大于旅游城镇化地区居民;初级阶段旅游业的快速发展带来旅游客流量增多引起旅游餐饮、购物、交通生态足迹的爆发式增长,生产性生态足迹响应快速增长。进入旅游城镇化的高级阶段,旅游地发展逐渐成熟,旅游人口密度增长率相对稳定,旅游人口密度带来的生态压力逐渐小于其他因素。

表5 人均不可转移生态足迹、驱动因素年平均增长率

(4)各因素的不可转移生态足迹驱动指数

不可转移生态足迹驱动指数揭示了不可转移生态足迹驱动力演变规律。驱动指数的大小由影响因素的年平均增长率和弹性系数乘积决定。各影响因素的生态足迹驱动指数见图7。从图7可以看出,旅游城镇化初级阶段,不可转移生态足迹增加,驱动力从大到小依次是第二产业增加值、旅游人口密度、第三产业增加值、资源生产效率、城镇居民人均可支配收入、城镇化率、城市建设用地面积、第一产业产值;旅游城镇化高级阶段,不可转移生态足迹增加,驱动力从大到小依次是第三产业增加值、第二产业产增加值、第一产业产增加值、资源生产效率、城镇居民人均可支配收入、旅游人口密度、城镇化率、城市建设用地面积。旅游城镇化初级阶段,第二产业增加值是三大产业中生态足迹增大的最主要驱动力,其次是第三产业增加值和第一产业增加值。进入旅游城镇化的高级阶段,旅游产业为主导带动了第一产业、第二产业向产出效益更高的规模化、现代化发展,各因子的驱动指数也发生了改变,从大到小依次是第三产业增加值、第二产业产增加值、第一产业产增加值。

图7 各影响因素的生态足迹驱动指数Fig.7 Contribution ratio of each influencing index

3 结论与建议

(1)本研究沿用了笔者提出的不可转移生态足迹概念并对其内涵加以延伸,用生产性生态足迹表示不可转移生态足迹,以期更真实的反映旅游城镇化地区所承受的生态压力,用生产性账户取代消费性账户,即生产性生物资源账户取代消费性生物资源账户,生产性碳足迹账户取代消费性碳足迹账户。利用偏最小二乘法构建足迹与驱动因子之间的回归模型,并通过构建驱动指数模型,比较各驱动因素在城镇化的不同阶段对不可转移生态足迹变化的贡献。

(2)不可转移生态足迹的动态变化显示:旅游城镇化地区生态足迹、人均生态足迹总体上并不呈“倒U型”变化趋势,而是呈现出平缓增长的动态变化,这是因为旅游城镇化进程中,第三产业在国民经济中的比重快速上升。由于旅游业对外部市场的高度依赖性,不可转移生态足迹总量也相应的对外界市场变化产生响应。在不控制生产总量的情况下,资源生产效率的提高反而会带来更多不可转移足迹,因此提升产业结构的同时,对生产总量的控制值得关注。对外开放程度的提高,并不能抑制不可转移生态足迹的增长,资源输出会增加旅游城镇化地区生态负担,但部分生物生产性生态足迹可以通过贸易实现跨越地区界限的输送,从而减少生产总量,降低不可转移生态足迹。

(3)从回归方程可以看出人口因素、经济结构、居民消费、旅游开发、资源和土地利用对旅游城镇化地区不可转移人均生态足迹有显著影响。依据弹性系数大小,对人均不可转移生态足迹影响由大到小分别为城镇居民人均可支配收入、第二产业增加值、城镇化率、第三产业增加值、资源生产效率、城市建设用地,第一产业增加值、旅游人口密度。理论上第三产业对不可转移生态足迹的弹性系数应为三产中最小的,但张家界第三产业内部结构不合理,旅游的高消费性和张家界旅游消费结构的不合理导致旅游主导的第三产业对生态的压力高于第一产业。

(4)伴随着旅游产业的发展,张家界的旅游城镇化发展在不同阶段体现出不同的特点:初级阶段,旅游产业集聚形成区位经济极化优势,这一阶段人口城镇化特征突出;不可转移生态足迹最主要的驱动因素是第二产业增加值、旅游人口密度、第三产业增加值;高级阶段,旅游业涓滴效应出现,城市经济活动向城市郊区和农村地区延伸,这一阶段土地城镇化特征突出;不可转移生态足迹最主要的驱动因素是第三产业增加值、第二产业产增加值、第一产业产增加值。可以推断,进入城镇化成熟阶段,随着产业结构的优化,生产总量的控制,居民环保意识的加强,生态足迹达到顶点后会出现平稳下降趋势。

(5)虽然人均不可转移生态足迹增加幅度随着旅游城镇化的发展逐渐缩小,但生态赤字的持续增长对于脆弱的生态环境形成了高胁迫性,高度依赖不稳定的旅游业导致城镇发展能力波动较大。对于旅游城镇化地区来说,在旅游城镇发展的初级阶段,合理推进城镇化进程,控制旅游规模,提高第二产业、第三产业生产效率, 改变高能耗结构,培养居民、旅游者生态意识;在旅游城镇发展的高级阶段,控制产业总量,调整第一产业和第三产业内部结构,培育以旅游引导的知识密集技术密集型业态,提高第三产业比重和质量,通过贸易实现生物生产性足迹输出对控制不可转移生态足迹的增长,这些措施对提高旅游城镇化地区发展能力会有明显效果。