基于文献分析的中药注射液治疗脓毒症心肌损伤用药特点分析

2020-11-24刘荃乐邓宏伟李晨晓刘云涛奚小土丁邦晗

刘荃乐,邓宏伟,李晨晓,刘云涛,奚小土,丁邦晗

(广州中医药大学第二附属医院急诊科,广州 510120)

脓毒症是临床中急危重症患者常见的并发症之一,致死率较高[1-2]。脓毒症可通过收缩功能损害等多种机制导致心肌抑制甚至心力衰竭,增加患者的死亡风险。研究[3]指出,在脓毒症患者中心肌损伤的发病率达50%,单脓毒症病死率为20%~49%,而脓毒症心肌损伤患者的病死率可达70%。如何提高治疗效果的同时降低并发症和不良反应的发生率,已成为脓毒症心肌损伤治疗中亟待解决的重要课题。随着中医学的不断进步与发展,中医药在脓毒症心肌损伤的治疗研究不断深入,逐渐体现其优势。研究[4]发现,中药或中药单体成分可通过抗氧自由基、调节氧化应激、抑制炎性介质释放、改善微循环、免疫调节等方面对脓毒症心肌损伤产生有效的治疗作用,中药注射剂在该病的治疗中发挥了重要作用。本研究对中药注射剂治疗脓毒症心肌损伤的文献进行分析,以期总结中药注射剂在脓毒症心肌损伤治疗中的应用规律。

1 资料与方法

1.1 文献纳入与排除标准 纳入标准:治疗对象为脓毒症心肌损伤患者,脓毒症诊断标准符合2008 年、2012 年国际会议或中国指南、专家共识中的相关标准;研究类型为临床研究;治疗方法为中药注射剂治疗。排除标准:非临床研究文献;同时使用乌司他丁、他汀类、ACEI 类等化药注射剂治疗的文献;资料来源不明,与临床实际明显不符者;临床观察病例数<30 例的文献。

1.2 方法 通过计算机检索2010 年1 月-2019 年8月中国知网、万方数据知识服务库、维普期刊网中关于中药注射液治疗脓毒症心肌损伤的研究文献,检索式一,主题:“中药注射液”+“脓毒症心肌损伤”;检索式二,主题:“注射液”+“脓毒症”+“心肌损伤”;检索式三,主题:“中药”+“脓毒症”+“心肌损伤”。根据以上纳入和排除标准对检索到的文献进行筛选,由2名研究员独立筛选后将结果进行综合,如有意见不统一则请通信作者协助判断。

1.3 中药名称及属性统一原则 根据高学敏主编的《中药学》规范中药名称,并确定其性味、归经、功效类别。

1.4 建立数据库 采用Excel 2010 创建基础数据库,运用文献逻辑学和信息定量统计法统计各文献中中药注射剂的使用情况,并根据中药注射剂中成分来源的方药组成统计各味中药的使用情况及性味归经、功效类别分布。由2 名研究员独立录入上述数据后,共同审核数据。

2 结果

最终检索出184 篇关于中药注射液治疗脓毒症心肌损伤的研究文献,根据纳入、排除标准共筛选出104 篇纳入研究。

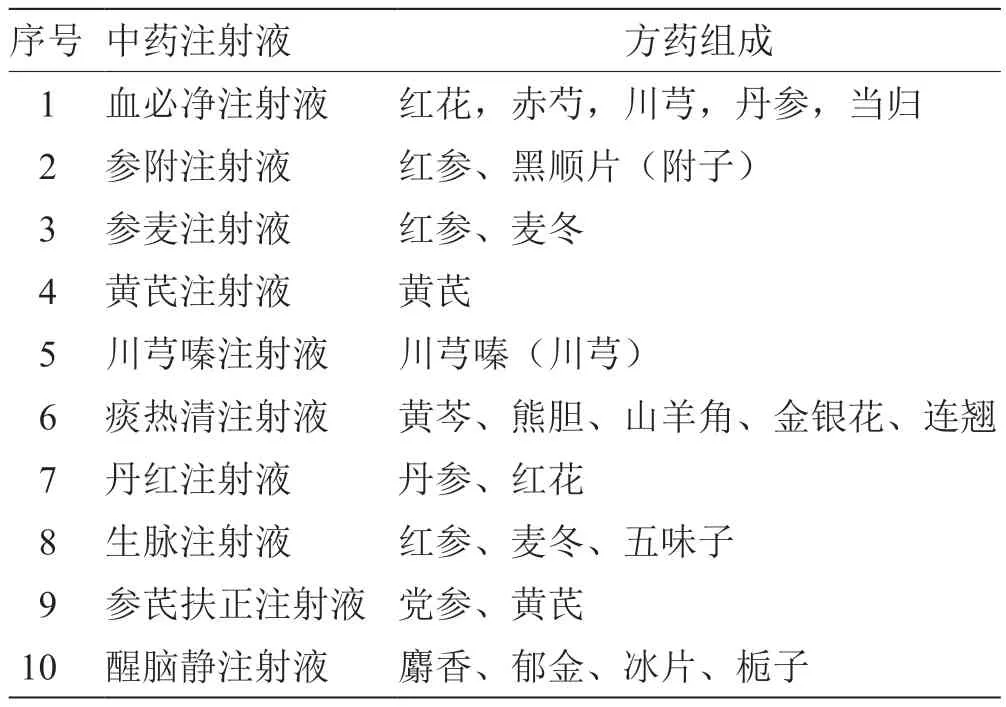

2.1 104 篇文献中中药注射剂种类及出现频次 本研究纳入的104 篇文献中,共涉及10 种中药注射剂,出现总频次为114 次,其中出现频次最高的是血必净注射液,有45 次,占比39.43%,其次是参附注射液,出现频次为19 次,占比16.67%,再次是参麦注射液出现频次为16 次,占比14.04%,见表1。

表1 104 篇文献中中药注射剂种类及出现频次

2.2 10 种中药注射剂成分来源药分布情况 本研究纳入文献中的10 种中药注射剂成分来源共涉及20 味中药,各种注射剂成分来源的方药组成,见表2。各味中药的使用总频次为366 次,使用频次最高的为川芎53 次,占比14.48%,其次为红花与丹参各48次,占比13.11%,再次为赤芍与当归各45 次,占比12.30%,见表3。

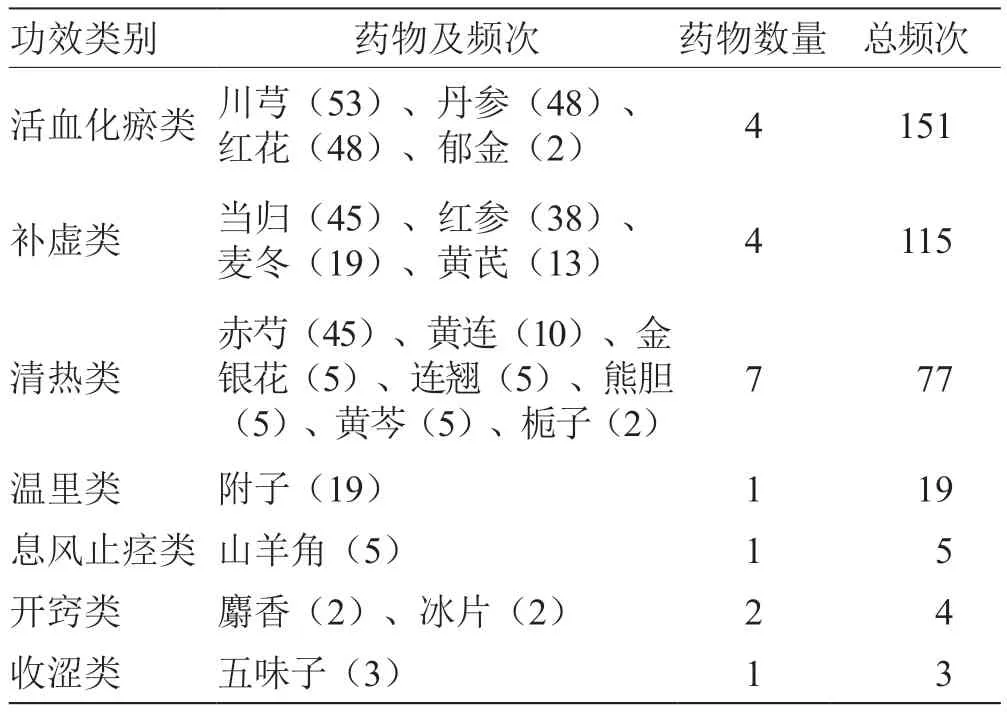

2.3 20 味中药的功效类别分布 20 味中药按功效可归类于活血类、清热类、补虚类、温里类、息风止痉类、开窍类及收敛类共7大类,其中活血类总频次为151次、清热类总频次为77 次、补虚类70 次、补血类45 次、温里类19 次、息风止痉类5 次、开窍类4 次及收敛类3 次,见表4。深入分析结果显示清热类药中第1 位是清热凉血药赤芍,出现频次为45 次,补虚类药物中居于第1 位的是补血药当归,出现频次为45 次。

表2 10 种中药注射剂成分来源方药组成

表3 20 味中药出现频次

表4 20 味中药功效类别分布

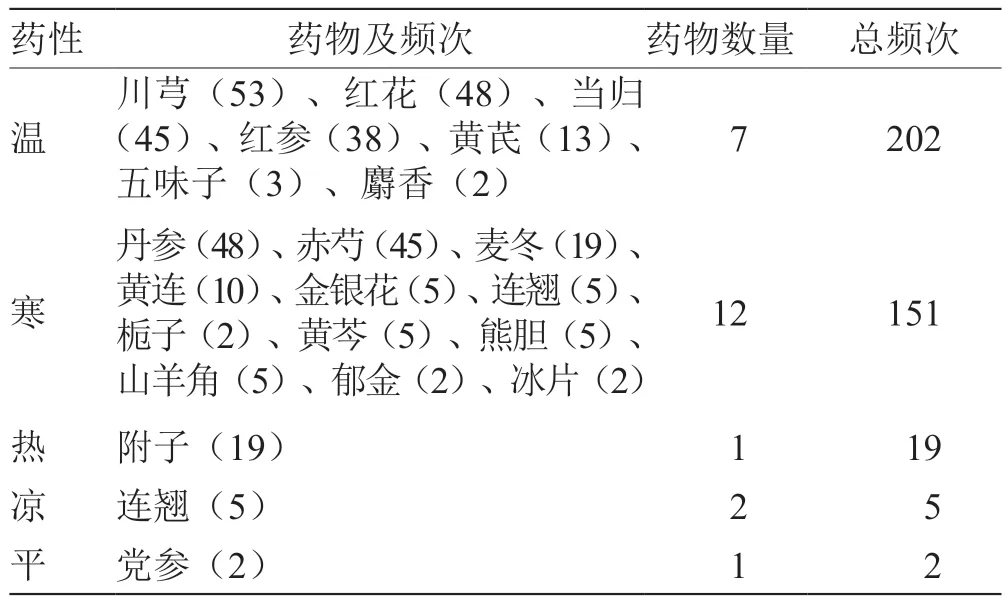

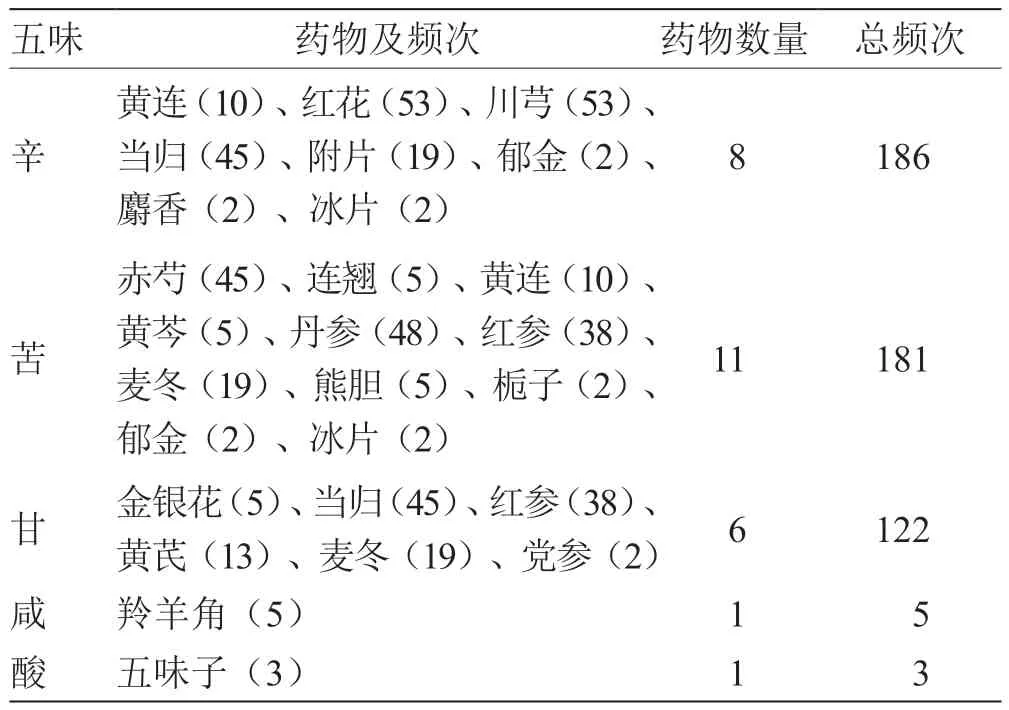

2.4 20 味中药四气五味及归经分布 20 味中药中温性药(7 味)出现频次最高,为202 次;药味种类最多的为寒性药(12 种),总频次为151 次,见表5。五味分布主要集中在辛、苦二味,药物数量分别有8味、11 味,总频次分别为186 次、181 次,见表6。归经分布主要集中在肝、心二经,药物数量分别有10 味、17味,总频次分别为266 次、262 次,其后为脾经,共7味药,总频次为121 次,见表7。

表5 20 味中药药性分布及频次

表6 20 味中药五味分布及频次

表7 20 味中药归经分布及频次

3 讨论

中医认为,脓毒症属“热病”范畴,其发病同时具有正虚与邪实两方面,主要由正气虚弱、邪毒瘀滞所致,治疗应兼顾扶正、解毒、化瘀[5]。本研究最终筛选出104 篇关于中药注射液治疗脓毒症心肌损伤的研究文献,主要涉及10 种中药注射剂,使用总频次为114 次。以扶正固脱为主要功效的有参麦注射液、参附注射液、黄芪注射液、生脉注射液、参芪扶正注射液,总频次为51 次;以活血化瘀为主要功效的有血必净注射液、川芎嗪注射液、丹红注射液,总频次为56 次;以清热解毒为主要功效的有痰热清注射液、醒脑静注射液,总频次为7 次。可见临床治疗脓毒症心肌损伤重视扶正与活血两法,同时,对这些注射剂成分来源中药的功效类别分析亦发现,活血化瘀类与补益类中药出现频次居多。

在中药注射剂应用种类方面,本研究考察的文献中,出现频次前3 位的为血必净注射液(45 次)、参附注射液(19 次)、参麦注射液(16 次)。血必净注射液是王今达教授根据脓毒症“三证三法”辨证,在血府逐瘀汤基础上研制的中药注射剂,其主要功效兼顾活血与解毒,可通过抑制炎性介质释放、拮抗内毒素、调节免疫等机制发挥抗炎作用,并可扩张冠状动脉,双向调节血压,清除氧自由基,改善心肌能量代谢,对脓毒症及其包括心肌损伤在内的多种并发症有明确的治疗效果[6]。参附注射液与参麦注射液的主要作用均为益气固脱,二者共有的成分来源为红参,而参附注射液含附子偏重助阳,而参麦注射液含麦冬更能养阴。研究发现,参附注射液可维持炎症调节及氧化应激功能平衡,并促进前列腺素合成及释放,改善微循环[7]。参麦注射液能降低炎症反应,并可维持乳鼠心肌线粒体膜电位,抑制其心肌细胞凋亡[8]。

10 种中药注射液中,共涉及20 味中药,使用总频次为366次。其中频次第1位的为川芎53次(14.48%),其次是红花与丹参各48 次(13.11%),再次为赤芍与当归各45 次(12.30%)。在这5 味高出现频次的药物中,仅赤芍为清热凉血药,其余4 味均为活血化瘀药,且对这些中药的功效类别分布的总结中亦可发现活血化瘀药出现频次最多,而这4 味药中唯一1 味清热凉血药赤芍亦有化瘀止痛的作用,可见临床治疗脓毒症心肌损伤使用的中药注射剂以含活血化瘀中药成分者居多,推测与这些成分多能改善心肌血供,增强心血管功能有关。

药物属性方面,温性药(7 味)出现频次最高,为202 次;药味种类最多的为寒性药(12 种),总频次为151 次;五味分布主要集中在辛、苦二味;归经分布主要集中在肝、心二经,其后为脾经。辛温药性善疏通,可宣闭开窍,温通复阳。脓毒症心肌损伤病位在心,心主血而藏神,肝藏血而舍魂,肝为心之母。治疗脓毒症心肌损伤用辛温之品通心肝二经之瘀血邪毒,加速毒素的排除,并助心阳复升。而苦寒药多含生物碱,具有良好的抗炎活性,能抑制脓毒症炎症反应,从而减轻心肌损伤[9-10]。

综上所述,临床应用中药注射剂治疗脓毒症心肌损伤重视扶正与活血两法,血必净注射液使用频次较多。本研究仅检索了国内论文数据库中的中文文献,未纳入外文文献,故资料不全面,对结果的可靠性和说服力可能造成一定的影响,期待未来范围更广、证据力度更强的荟萃分析。