大数据背景下高校学生心理健康现况的调查与分析

2020-11-23杨虎民苏春景汪杰锋

杨虎民 苏春景 汪杰锋

摘 要:为了解大数据背景下大学生心理健康状况,选用症状自评量表SCL-90,采用方便抽样对486名有效样本进行了调查并与全国常模进行比较。研究结果如下:大学生SCL-90的9个因子得分显著高于全国常模(t=8.82、8.37、9.10、10.62、11.19、8.32、7.28、8.74、8.41,P<0.05);男性大学生焦虑、敌对水平高于女性大学生;农村大学生躯体化、偏执水平高于城镇大学生;理科大学生强迫、焦虑水平高于文科大学生;贫困大学生人际关系敏感、抑郁水平高于非贫困大学生;非干部大学生人际关系敏感、焦虑水平高于干部大学生。大学生心理健康状况不容乐观,应采取有效举措增升他们的心理健康水平。

关键词:大学生;SCL-90;心理健康

中图分类号:G441 文献标识码:A 文章编号:1673-260X(2020)10-0057-05

当下,处于大数据时代的大学生正面临新异的学习与生活环境,然而在主客观因素作用下他们当中很多人出现了自卑、焦虑和人际关系敏感等心理问题。如果大学生的心理问题得不到有效解决,会给自身和整个社会的和谐发展带来严重危害。因此,全面把握大学生心理健康现况,有利于主动应对大数据时代高校开展心理健康教育工作带来的机遇与挑战,并开拓创新地推动高校心理健康教育跨越式发展。

1 研究方法

1.1 研究对象

针对安徽省四所高校(阜阳师范大学、蚌埠学院、淮南师范学院、亳州学院),向本科生发放问卷500份,回收有效问卷486份,问卷有效率为97.20%,其中,男性241人,女性245人。

1.2 研究工具

采用症状自评量表(SCL-90)进行测评[1]。该量表包括9个分量表,即躯体化、强迫症狀、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执和精神病性。SCL-90按照5级评分统计分数,并有全国成年人常模。

1.3 统计分析

问卷全部收回之后,删除无效问卷并进行序列编码。采用SPSS 17.5对数据进行管理与处理,并进行描述性统计分析和t检验。

2 研究结果

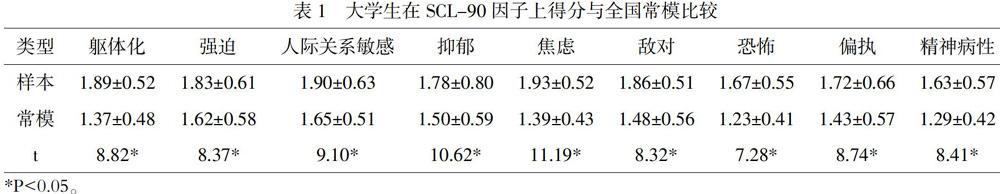

2.1 大学生在SCL-90各因子上得分与全国常模比较

486名大学生样本调查显示,他们在SCL-90的躯体化、强迫、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执、精神病性等9个因子上得分均高于全国常模,经t统计检验,差异显著(t分别为8.82、8.37、9.10、10.62、11.19、8.32、7.28、8.74、8.41,P<0.05)。同时,样本在SCL-90因子上的描述性统计结果为1.89±0.52、1.83±0.61、1.90±0.63、1.78±0.80、1.93±0.52、1.86±0.51、1.67±0.55、1.72±0.66、1.63±0.57。结果见表1。

2.2 不同类别大学生在SCL-90各因子上得分t检验

2.2.1 不同性别大学生在SCL-90各因子得分t检验

研究显示,在SCL-90的9个因子上,男性大学生在心理健康的焦虑、敌对因子上得分显著高于女性大学生,经t统计检验,差异显著(t分别为11.13、8.36,P<0.05)。男女大学生在心理健康其他因子上不存在显著差异。结果见表2。

2.2.2 不同地域大学生在SCL-90各因子上得分t检验

研究显示,在SCL-90的9个因子上,农村大学生在心理健康的躯体化、偏执因子上得分显著高于城镇大学生,经t统计检验,差异显著(t分别为8.77、8.75,P<0.05)。不同地域大学生在心理健康其他因子上不存在显著差异。结果见表3。

2.2.3 不同学科大学生在SCL-90各因子上得分t检验

研究显示,在SCL-90的9个因子上,理科大学生在心理健康的强迫、焦虑因子上得分显著高于文科大学生,经t统计检验,差异显著(t分别为8.26、11.70,P<0.05)。不同学科大学生在心理健康其他因子上不存在显著差异。结果见表4。

2.2.4 是否贫困大学生在SCL-90各因子上得分t检验

研究显示,在SCL-90的9个因子上,贫困大学生在心理健康的人际关系敏感、抑郁因子上得分显著低于非贫困大学生,经t统计检验,差异显著(t分别为9.12、10.16,P<0.05)。是否贫困大学生在心理健康其他因子上不存在显著差异。结果见表5。

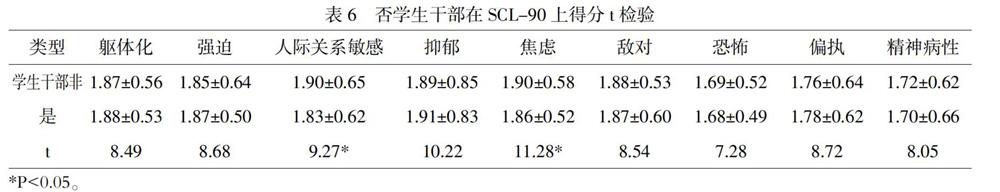

2.2.5 是否学生干部在SCL-90各因子上得分t检验

研究显示,在SCL-90的9个因子上,非学生干部在心理健康的人际关系敏感、焦虑因子上得分显著高于学生干部,经t统计检验,差异显著(t分别为9.27、11.28,P<0.05)。是否学生干部在心理健康其他因子上不存在显著差异。结果见表6。

3 分析与讨论

3.1 大学生在SCL-90各因子上得分与全国常模讨论

486名样本研究结果显示,大学生在症状自评量表9个因子上得分显著高于全国常模,该研究结果与闫凤武一致[2],这说明大学生心理健康水平较低,应引起足够重视。大学生心理健康水平之所以低于全国正常人心理健康水平的主要缘由在于:一是不良大众传媒会急剧降低大学生心理健康水平。如果部分网络、电影、电视、书刊等媒介通过不同方式传播反道德的动机和手段,大学生长期耳濡目染,那么他们在无形之中就会内化这些恶劣思想并在适当机会之中付诸实践活动。二是大学生面临较为复杂的生存环境。如果大学生在竞选学生班干部、进行综合测评等方面受到某种歧视和不公平对待,那么他们常常处于群体边缘化状态,这促使他们极易暴露于损害心理健康的不良环境之中。三是部分大学生受自身素养不高、学习能力较低、社交能力不强以及不正确的认知等主观因素所制约,他们一时难以适应新的生存环境,必然产生一系列人际敏感、焦虑和抑郁等心理问题。

3.2 不同类型大学生在SCL-90各因子上得分t检验讨论

男性大学生在心理健康的焦虑、敌对因子上得分显著高于女性大学生,这意味着女大学生心理健康水平高于男生。这可能原因在于,社会期望促使男性大学生相对女性大学生承担更多的责任和担当,这导致男性大学生产生较多无法静息的巨大压力感,并较长时间处于焦躁不安、神经过敏等焦虑态势之中。女性大学生相比较于男性大学生,他们在学习与生活方面应对各种棘手问题时更能细腻、冷静地去考虑,并能灵活多变地根据事情本身发展轨迹做出恰当的研判,也并非那么极端和冲动,这致使他们体验到的负面情绪比男性大学生少。此外,男性大学生相对女性大学生身体强壮、喜欢武斗,这致使有的男性大学生依仗身体力量解决面临的问题,他们往往从思维、情感及行为等层面呈现出厌烦、争斗和冲动等敌对特质。

农村大学生在心理健康的躯体化、偏执因子上得分显著高于城镇大学生,这意味着城镇大学生心理健康程度显著高于农村大学生。这可能原因在于,毕竟城镇的社会经济和文化发展水平高于农村,于是这些来自城镇大学生见多识广,能够化解学习与生活中碰到的各种复杂问题,因此他们相对农村大学生较少有不良的躯体感受以及敌对、猜疑等偏执特性。而农村大学生由于生活在社会经济、文化条件不发达地区,他们获取的知识经验较少,在应对各种问题时,显得较为刻板并体验到更多的负面心理感受,因此他们比城镇大学生有较多的不良躯体感受,以及有较多的被动体验、敌对和猜疑等偏执特性。

理科大学生在心理健康的强迫、焦虑因子上得分显著高于文科大学生,这意味着理科生心理健康水平低于文科生。这可能原因在于,理科生偏向于严谨的抽象逻辑思维,这导致他们在思想和行为层面表现出一丝不苟的特质或强迫特质,甚至出现一些感知障碍。与此同时,理科生的学习任务比文科生的学习任务更为繁重,特别是有的理科生要完成大量的实验和专业课作业,以至于他们较少有充足精力进行社交或體育活动,因而经常产生大量的紧张、压抑和焦虑等负性情绪。

贫困大学生在心理健康的人际关系敏感、抑郁因子上得分低于非贫困大学生,这与Najman研究结论一致,家庭经济贫困会增加子女的抑郁水平[3],意味着贫困大学生心理健康水平低于非贫困大学生。这可能原因在于,那些来自经济条件拮据、物质富裕程度不高家庭的贫困大学生,他们不仅难以做到“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱”,而且会形成失望、孤僻等人格特征。毕竟贫困大学生出于对自身经济条件考量,他们对自己的学习与生活支出总是精打细算,对参加朋友聚会、外出旅游等活动总是顾虑重重,缺乏生活兴趣和活动愿望,也缺少参与这些活动的动力源泉,害怕他人瞧不起抑或嘲讽自己。对此,贫困大学生可能倾向于采取比较刻板的行为方式去解决这一问题,这促使他们变得孤僻与冷漠,对人际关系更为敏感,也容易产生严重自卑情结,甚至因为贫穷而对未来充满了失望和悲观,所以他们的心理健康水平也就相对较低。

非干部学生在心理健康的人际关系敏感、焦虑因子上得分高于干部学生,这意味着非干部大学生心理健康水平低于干部大学生。这可能原因在于,干部大学生比非干部大学生出头露面并进行实际锻炼的机会较多,例如他们利用工作的便利有机会与任课教师、其他同学去接触与交流;干部大学生比非干部大学生更有机会在公开场合展示自我才华,并且经过锻炼表现自如。如是观之,干部大学生通过各种活动不仅丰富了自身的知识经验,而且锻炼了自身的组织能力,因此他们有较高的自我价值感而非较低的自卑感,拥有娴熟的人际交往技能,也能静息面对各种境况而不至于呈现出较多焦虑,因此他们的心理健康水平相对较高。

4 结论

(1)大学生心理健康水平低于全国常模的平均水平。

(2)男性大学生焦虑、敌对水平高于女性大学生。

(3)农村大学生躯体化、偏执水平高于城镇大学生。

(4)理科大学生强迫、焦虑水平高于文科大学生。

(5)贫困大学生人际关系敏感、抑郁水平高于非贫困大学生。

(6)非干部大学生人际关系敏感、焦虑水平高于干部大学生。

5 教育建议

5.1 家庭层面增升大学生心理健康的策略

首先,建构温馨的家庭氛围,规避焦虑体验。在和谐型家庭氛围中成长的男性大学生从小易于同父母产生良好的依恋,愿意向父母倾诉内心的不悦,因此健康的家庭氛围能降低社会期望并导致男性大学生因承担更多的责任而产生焦虑,也能降低理科生因学习任务繁重而产生的压抑和焦虑等负性情绪,还可以降低非干部学生因缺少展示自我价值机会而产生的焦虑。其次,父母要以身作则,树立良好的人际交往榜样。父母不能因为家庭琐碎之事,抑或一言不合就离婚,要善于通过交流沟通化解家庭矛盾。长此以往,贫困大学生和非干部大学生对此耳濡目染,就会充满自信并逐步通过模仿而知晓和掌握人际交往技能,最终消除人际关系中的敏感或焦虑。

5.2 学校层面促进大学生心理健康的策略

首先,高校要高度关注大学生不同心理问题。针对男性大学生,学校要引导他们以理性思维去化解各种棘手问题,以达到铲除敌对特质;针对理科大学生,学校要在符合国家教育政策条件下,为他们减负。同时,要积极引导他们参与学校社团、体育活动等,以消除他们强迫、焦虑等心理问题。针对贫困大学生,学校要创造勤工助学、援助等机会以解决他们经济拮据问题,从而消除他们的人际关系敏感和抑郁等心理问题;针对非干部大学生,学校要提供各种展示自我价值机会,从而消除他们的人际关系敏感、焦虑、敌对以及偏执等心理问题。其次,充分发挥高校心理健康教育的主导功用,强化高校与家庭之间的有效沟通。对家长而言,要积极与辅导员沟通,了解子女在大学的生活与学习现况,提供家庭层面的各种支持,进而减轻子女的各种压力;对教师而言,要善于和家长进行沟通,了解影响大学生心理健康的家庭因子,并对学生家长提供心理健康教育的技能指导。最后,构建高校“事前”“事中”“事后”三级心理健康教育服务体系。“事前”着重强调对正常大学生心理健康进行预防教育,防患于未然;“事中”着重强调对已经出现轻微症状的大学生进行心理健康辅导,以防其心理健康进一步恶化;“事后”着重强调对已经出现严重症状的大学生进行心理问题矫正干预,促使他们早日回归正常生活与学习状态之中。

5.3 社会层面提升大学生心理健康的策略

首先,整个社会要生成对男性的正确期望。在人们传统观念之中,男性要具有勇敢、坚强、担当等特质,而女性要拥有温柔、贤淑、文静等特质,这在无形之中对男性施加了更大的压力。鉴于此,社会要对男性大学生形成恰当的、适合他们自身条件的角色期望,进而根除他们的焦虑。其次,大力推进社会经济水平。通过发展社会经济,可以改变贫困大学生因缺乏必要的物质需求而产生人际关系敏感、抑郁等心理健康问题。同时,通过发展社会经济改变农村大学生因社会经济、文化条件不发达而产生的偏执特性。最后,生成健康的社会习俗和社会风气。不良的社会习俗和社会风气不仅侵袭着农村大学生、贫困大学生的人生观、价值观和世界观,并且致使其生成错误的行为式样,最终造成部分大学生存在着盲目攀比心理,甚至“羡慕嫉妒恨”物质丰富大学生的不良现象。因此在高校心理健康教育工作中,教育、司法、工商等社会职能部门,要大力传播优秀传统文化以及用社会主义核心价值观抵御不良社会习俗和社会风气,进而引领并提升大学生心理健康水平。

5.4 个人层面提高大学生心理健康的策略

首先,提升男性大学生、农村大学生、理科大学生、贫困大学生、非干部大学生自身的心理弹性能力。心理弹性也被称之为心理复原力、抗逆力或坚韧性等,它意指从悲剧、灾难、困难中恢复过来或者适应持续的生活应激源的能力[4]。研究表明心理弹性是一种积极的“保护性因子”,它能有效促进个体心理健康水平。具体通过培育大学生的自尊、自信、乐观等积极品质进而促进个体抗挫折能力,并培育和提升其心理弹性能力,最终防范他们产生焦虑以及人际敏感。其次,积极改变男性大学生、农村大学生、理科大学生、贫困大学生、非干部大学生自身不良认知。根据合理情绪疗法对人性的独特看法——人是理性和非理性的结合体,人的不良情绪是由不合理的看法、思维和信念等导致[5],可以认为大学生不良情绪是由自身不合理的看法、思维和信念等所导致。因此,通过与不合理信念辩论、完成认知家庭作业等可以改变大学生不健康的认知,进而重塑他们的偏执、抑郁以及强迫等心理问题,进而提升其心理健康水准。

参考文献:

〔1〕汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册(增刊)[J].中國心理卫生杂志,1999,12(S1):35-45.

〔2〕闫凤武.齐齐哈尔市大学生心理健康状况调查[J].中国健康心理学杂志,2011,19(08):937-939.

〔3〕Najman,J.M.,Hayatbakhsh,M.R.,Clavarino,A.,et al.Family Poverty Over the Early Life Course and Recurrent Adolescent and Young Adult Anxiety and Depression:A Longitudinal Study[J].American Journal of Public Health,2010,100(09):1719-1723.

〔4〕(美)玛丽安·米瑟兰迪诺.人格心理学基础与发现[M].黄子岚,何昊,译.上海:上海社会科学院出版社,2015.455.

〔5〕卢家楣.青少年心理与辅导:理论和实践(第3版)[M].上海:上海教育出版社,2016.146.