四种小豆粒色的遗传分析

2020-11-21楚立威李奕松

赵 璞,楚立威, 3,杨 凯,李奕松,赵 波,万 平*

(1.北京农学院 植物科学技术学院/农业应用新技术北京市重点实验室;2.北京农学院 生物与资源环境学院/农业农村部华北都市农业重点实验室,北京 102206;3.林木遗传育种 国家重点实验室/中国林业科学研究院林业研究所,北京 100091)

小豆(Vignaangularis)是豆科(Leguminosae)豇豆属(Vigna)一年生草本作物。小豆起源于中国,其驯化历史可以追溯到12000年前[1],目前广泛种植于世界30多个国家,主要分布于亚洲[2-3]。

小豆粒色丰富,野生小豆基本上都是灰底黑斑粒色,栽培小豆大多数是红色,但地方品种有灰底黑花、淡褐、褐色、黑色、红底黑花、白色、米黄、绿色等多种粒色。粒色是重要品质性状和形态学标记,豆类丰富的粒色由不同花青素引起,与类黄酮代谢途径密切相关[4],类黄酮不仅是生物活性物质,也与抗逆和抗病相关[5]。然而,小豆粒色的遗传研究较少,最早研究认为小豆中有红(R)、绿(G)、褐(F)和抑制红色位点(H)的4个遗传位点[6],Kaga等(2008)对“栽培小豆×野生小豆”杂交组合后代分析表明非红色对红色为显性,黑斑的出现对不出现为显性,均由单基因控制[7]。Isemura等(2007)认为褐粒色对红粒色为显性,黑斑对非黑斑为显性,均由单基因控制[8]。金文林等通过红×红底黑斑正反交遗传分析表明红底黑斑对红色为显性,受1对等位基因控制[9]。李明等分析了“黑粒色×红粒色”杂交组合后代,认为黑粒色对红粒色受2对基因控制,黑粒色对淡褐(米黄)粒色为显性,淡褐(米黄)粒色对红粒色为显性,黑粒色对红粒色具显性上位性作用,[10]。成河智明等配置了小豆白,红与灰白三种粒色间的杂交组合,认为是由两对基因控制的[11]。Horiuchi等(2015)研究表明象牙黄(白)粒色对红粒色为隐性,IVY被定位到第8连锁群;并对橄榄色、淡橄榄色与红色的组合进行了Lab值评估和QTL定位,OLB1被定位到第1连锁群,认为橄榄色对红色为显性,受2对基因控制;淡橄榄色对红色由单隐性基因POB控制,被定位到第10连锁群[12]。李媛等(2017)将小豆红粒色基因和黑粒色基因分别定位在1号与3号染色体末端[13]。

本研究以红、白、灰底黑斑、淡褐粒色小豆为亲本,配制杂交组合,进行遗传分析,确定相关粒色遗传模式,为粒色基因定位和克隆提供基础群体材料,以期进一步解析小豆粒色遗传调控网路和代谢途径,为小豆遗传改良和品质育种提供支持。

1 材料与方法

1.1 植物材料

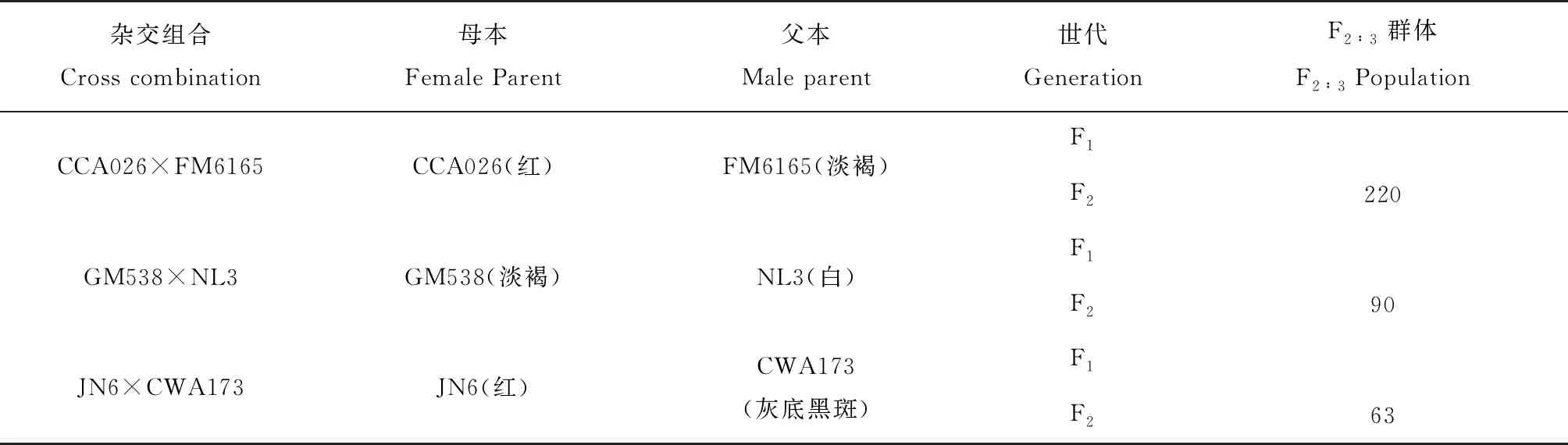

供试杂交群体及其亲本由北京农学院小豆研究团队提供,共有“红×淡褐”、“淡褐×白”、“红×灰底黑斑”3个杂交组合后代,其中亲本FM6165为京农6号(JN6)的EMS诱变突变体、JN6和NL3(Norin3)是育成品种, CWA173为来源中国的野生小豆(Vignaangularisvar.nipponensis),CCA026和GM538是地方品种(表1)。

表1 小豆不同粒色杂交组合

F1代单粒点播,亲本对照各一行种植于两侧,分单株收获;F2代行播,行长3 m,行距0.4 m,栽培种亲本每行35粒,野生型亲本每行20粒,亲本对照各1行种植于对应F2群体两侧,单株收获。

1.2 表型鉴定与数据统计分析

2 结果与分析

2.1 F1∶2粒色表型与遗传方式鉴定结果

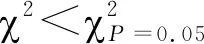

杂交当代粒色与母本粒色一致,“CCA026×FM6165”(红×淡褐)杂交组合的F1∶2粒色是淡褐色,表明淡褐色对红色显性。“GM538×NL3”(淡褐×白)杂交组合的F1∶2表现淡褐色,表明淡褐色对白色为显性。“JN6×CWA173”(红×灰底黑斑)杂交组合F1∶2粒色是灰底黑斑,表明灰底黑斑对红色显性 (图1)。

2.2 F2∶3粒色分离与卡方检验

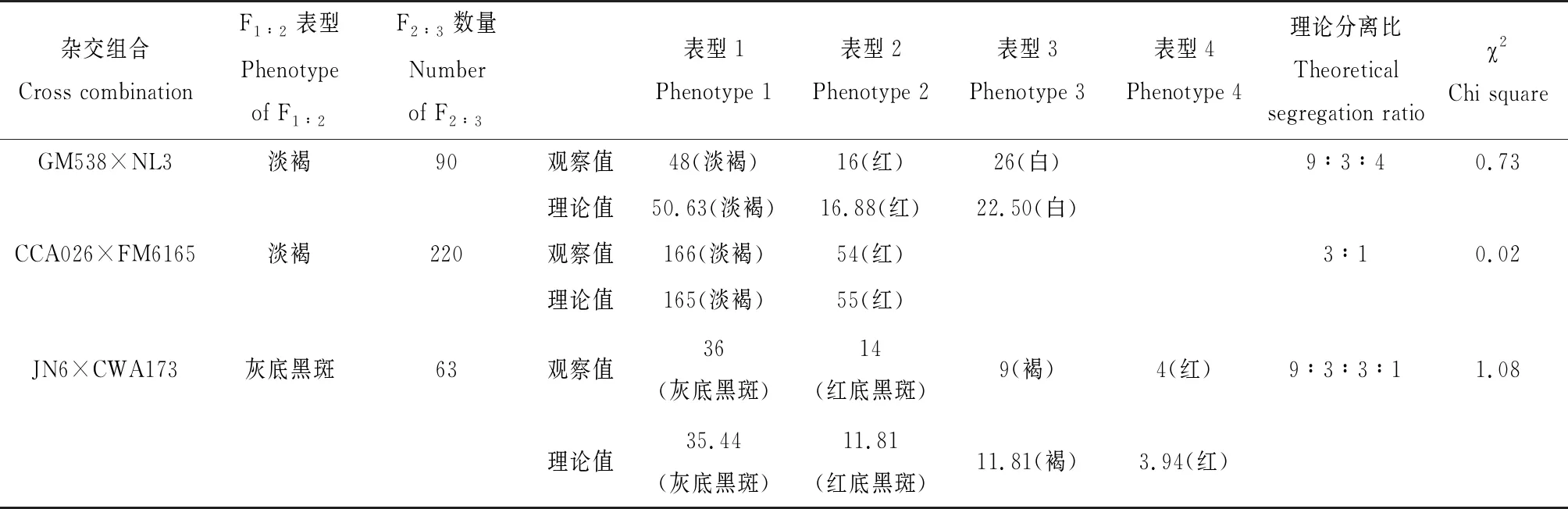

对3个杂交组合的F2∶3粒色性状进行统计分析和卡方检验(表2)。

图1 小豆粒色杂交亲本和F1

表2 杂交组合粒色分离比分析

图2 CCA026×FM6165杂交组合F3家系粒色分离

3 讨 论

本研究对4种不同粒色小豆的杂交组合进行遗传分析,并对其基因型进行预测,发现在小豆粒色存在较为复杂的遗传模式。

Isemura等[8]和Kaga等[7]分析了野生小豆×栽培小豆杂交组合后代的粒色性状遗传,将黑斑的出现与否和红粒色/非红粒色作为两对性状分别讨论,认为黑斑对非黑斑为显性,褐粒色对红粒色为显性,分别受一对基因控制。金文林等[9]和李明等[10]分析了红底黑斑/红粒色性状遗传,认为黑斑对红显性,由单基因控制。本研究中灰底黑斑与红粒色间受2对等位基因控制,表现为灰底黑斑∶红底黑斑∶褐∶红=9∶3∶3∶1,其中一对基因控制褐粒色与红粒色之间的差异,另一对基因对控制黑斑的有无。小豆中淡褐对白粒色的性状遗传和EMS诱变出的淡褐粒色突变体的遗传分析仍未见报道,淡褐粒色与红粒色间的差异应系单一碱基突变所引起。

在淡褐×白粒色的杂交组合中分离出红粒表型,淡褐粒色与红粒色间受1对等位基因控制。虽然本研究未有红×白粒色杂交组合后代遗传分析,但淡褐×白粒色后代分析表明红粒色对白粒色显性,受单基因控制。这与Horiuchi等及成河智明、佐藤久泰等的结果相同[11-12,14],他们均认为红粒色对白(象牙色)显性,白粒色由单隐性基因控制。

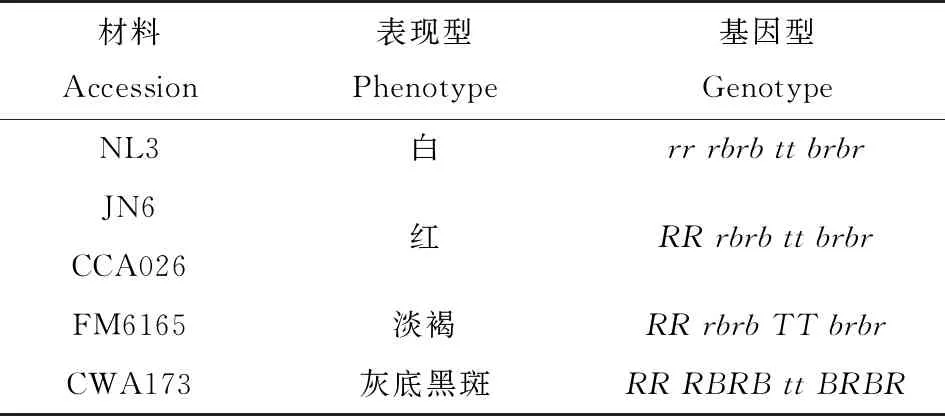

小豆粒色性状中存在较为复杂的遗传机制,根据本研究结果对小豆淡褐、灰底黑斑、红和白粒色亲本的基因型进行预测(表3),认为在小豆这4种粒色中存在4对等位基因对粒色起作用。

表3 亲本基因型预测

小豆是闭花授粉作物,种皮中主要着色物质为花青素等类黄酮类物质[15-18]。本研究中,白粒色与红粒色对其他粒色均表现为隐性,而白粒色对红粒色也表现为隐性,表型复杂的亲本,如灰底黑斑和黑粒色,与其它粒色之间表现为相对显性,因此推测小豆粒色表型越简单,其种皮中积累的花青素种类越少,而白粒色小豆种皮中可能并不积累花青素类物质。大豆中也存在由花青素代谢通路关键酶功能变异导致种皮不能积累色素的现象,受单个位点控制[19-22]。

花青素是植物中主要的色素来源之一[23-24],是消费者选择相关商品的主要指标[25],花青素在植物中具有吸收高光能,清除自由基,抵御光氧化的作用[26],此外有研究表明,花青素可以抗氧化,抗炎症,对某些癌症和与年龄相关的病症有保护作用[5,27-30]。小豆是传统的药食同源作物,对粒色性状进行选育,可以提高小豆的营养品质,同时时商品性指标。本研究对四种粒色间的杂交组合F2∶3群体的粒色进行遗传分析,其中淡褐粒色/白粒色、淡褐粒色突变体/红粒色的性状遗传分析仍未见报道;灰底黑斑粒色、淡褐粒色/红粒色之间的遗传机制与前人的研究相符。本研究将对后续小豆粒色基因定位克隆和遗传调控网路解析提供支持,也为品质育种提供参考。