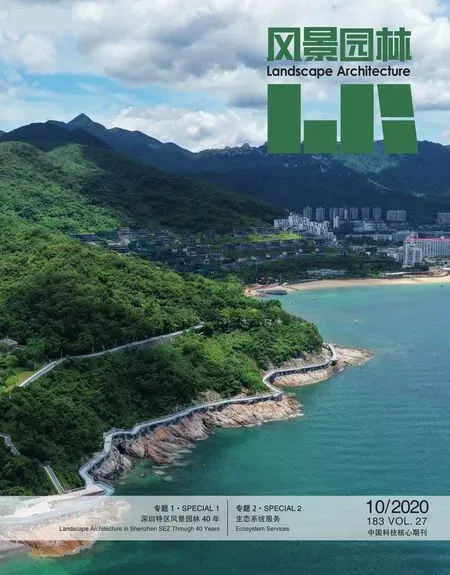

与时俱进,守正创新—“仙湖”及“红云圃”对深圳园林建设的意义

2020-11-21梁仕然

梁仕然

1 特区早期园林的缘起

深圳最早正式的、成规模的园林建设始于特区建立初。20世纪80年代初第一次城市总体规划后,深圳市人民政府邀请北京林业大学的园林专家组共同讨论了深圳市的城市绿地和公园布局,后者先后承担或参与了深圳市七大公园总体规划①、三大公园的设计②和市政府西侧园林“红云圃”③等项目的总体设计[1]18。当中仙湖植物园及“红云圃”2个案例为其中最具代表性的成果。

《园冶·兴造论》曰:“故凡造作,必先相地立基。”[2]今仙湖植物园的选址便是传统园林理法之“相地”,请教当地专家冯良才先生并结合科学分析的结果。20世纪80年代原植物园规划于今福田区市中心的莲花山,当时孙筱祥教授向相关领导建议另择今址,即特区东隅之梧桐山背海一麓。新址虽不如市中心地段具有城市公园开放空间的区位条件,但从实地勘察可以发现:此处为古代镇山,山形宏伟,有创造山之“三远”的条件,有利于奠定壮观的自然山水园的地形间架;山间微地形丰富,既能创造各类园林小空间,更有利于提供不同地形和日照条件便于植被多样性;山间溪流不绝,水源充足,具备引水造园及植物养护和植物种类丰富等优点。因此,从作为植物园的选址条件来看,以上因素使新址显然更具优势。这一定程度显示了风景园林学科对城市建设的重要性和参与城市规划的科学性与合理性。

1 由东向西远眺仙湖植物园“药洲”“Herbal Medicine Island” of Fairy Lake Botanical Garden from the east to west looking

2 “药洲”南岸景观South bank view of “Herbal Medicine Island”

3 仙湖植物园总平面图General layout plan of Fairy Lake Botanical Garden1 仙湖2 仙渡3 深圳水库4 曲港汇芳(水生植物园)5 药洲6 钓鱼台7 芦汀乡渡8 两宜亭9 棕榈园10 苏铁园11 竹园12 荔枝园13 百果园14 仙泉15 仙池16 莲花池17 野航18 竹苇深处19 玉带桥20 锁龙桥21 阴生植物区22 客舍23 小停车场24 盎然情趣25 悬亭26 听松阁27 裸子植物区28 桩亭29 大鹏展翅30 蓑衣亭

仙湖植物园始建于1983年,总体规划由孟兆祯先生负责,是当时深圳特区早期的园林建设的代表,时至今日无论是在深圳园林建设史还是在中国的植物园发展史,都是公认的里程碑之作;同由孟兆祯先生设计的“红云圃”始建于1985年[1]18,该场地后作为深圳市老干部活动中心。由于缺乏维护和隐于市区而鲜为人知,然其学术价值应得到重视。

2 “仙湖”及“红云圃”的文化特色与价值

适逢2020年为深圳特区建立40周年,重读“仙湖”及“红云圃”2个作品。从整个深圳特区园林建设历史来看,其地位应该被再认识,尤其是其文化价值以及对特区园林建设的影响深远。两者不应仅被局限地认为是特区早期的某流派的代表作,而是对整体的园林建设发展有奠基、开拓意义,尤其是对特区园林“民族性”探索,例如规划思想以及技艺的创新精神至今仍有指导意义。“仙湖”及“红云圃”从文化角度来看具有以下几方面的意义。

2.1 沉淀千年的文人写意自然山水园林理法精髓再现

中国大型的山水园林,上自秦、汉,历经唐、宋,下至清代,其掇山理水之传统历代得以传承并发展,成为中国园林文化中最为核心的内容之一。历代大型自然山水园掇山理水之法均有引水营造风景的传统:择具备一定引水条件、地貌合适者引水造园,例如北齐邺都“仙都苑”引水漳河,北宋东京城“艮岳”之引水景龙江[3],清代承德“避暑山庄”引水武烈河[4]。仙湖植物园基于“相地”理法,确定景观中心,引今核心区旁之山溪水积水成湖而造就植物园的山水间架,是运用传统园林理法满足特区建设需求的典型案例,是科学的,在当时也是先进的。湖中设岛,增加水面层次感,并可就地平衡土方,此法类似于宋、明两代杭州西湖风景名胜所分别增设之苏堤和小瀛洲;但考虑到水面尺度不大而深度深,故“仙湖”并没完全仿效西汉时上林苑奠定并延续千年的“一池三山”之制,而以曲折长岛(药洲)替,从湖岸近观远眺都具有类似多岛相连的丰富层次[5-6],是为承传古法而因地制宜之作(图1~3)。

“红云圃”因避让高龄荔枝树群的前提下而形成聚散有致的水域,通过与建筑、山石和荔枝树的结合,形成近似岭南私家园林的尺度和空间。水域南北纵深约200 m(拙政园、群星草堂水域东西纵深分别约240、160 m),运用“三远”之法塑造山水庭院式的开放空间(图4)。

从中国自古边塞开发历史看,包含岭南地区,皆引进中原文明与本土文化融合。就岭南史上最具代表性的园林作品来看亦是如此,远者如1995—1997年间于广州考古发掘的秦末南越国宫苑,明确显示其庭院有中原园林山水的思路,园林建筑局部则结合地方因素[7];另有今广州遗存之五代十国时期南汉九曜园之“药洲”[8],隐喻中原神话中之仙岛;近者如建于清中后期的岭南四大名园以“文学”造景之特色,建筑布置及设计则适应本土气候[9]。“仙湖”及“红云圃”之理法运用于文化特色尚未成熟的早期深圳特区的园林建设,基于承传和发展中国传统文化的因子扎根深圳,在当时具有示范意义。

4 “红云圃”总平面图General layout plan of“Red Cloud Garden”

5 “红云圃”花岗岩假山“Red Cloud Garden”granite rockery

2.2 以实践证明和总结传统园林理论

中国最为系统化学术化的园林理论著作《园冶》成书于明末。明、清两代遗存名园虽一定程度与《园冶》的思想吻合,但更多应该是体现地宜与园主的喜好,又或因历次易主改建而略显思路混杂,也无证据说明其造园思想与《园冶》存在关联。而仙湖植物园和“红云圃”的规划设计正是以实践来体现集传统园林理法之大成,当中理法体现《园冶》理论。

仙湖植物园的总体规划顺应梧桐山麓山形地势的特点,依地势造园,符合《园冶·相地》曰:“园基不拘方向,地势自有高低;涉门成趣,得景随形。”主体寺庙布局并未遵循“坐北朝南”“负阴抱阳”而是“格式随宜”“选向非拘宅”。山地园路走向“路类张孩戏之猫”;《园冶·借景》曰:“构园无格,借景有因。夫借景,林园之最要者也。如远借,邻借,仰借,俯借,应时而借。”“巧于因借”创造意境,不局限于某因子的借用,赋予所承载的内涵,出人所料又在情理之中。仙湖半山置亭因科仰视山之巍峨及俯水景,定名为“两宜亭”,额题“仰秀、俯虚”,为“仰借”“俯借”;借湖岸芦苇和汀石营造乡情成“芦汀乡渡”,为“应时而借”;“山塘仙渡”借原址名“大山塘”及山势结合典故而成,其布局依据《园冶·理水》:“疏水若为无尽,断处安桥。置石桥扼水口”,故原本因场地尺度限制而略显局促的水域获得了无限延伸感。而“红云圃”则借景场地原有大树龄之荔枝树群,“随遇而安”避让荔枝树而布置水系,结合改造场地原有大矶井而成“修绠汲深泉”的“古荔深泉”[5],并“然物情所逗,目寄心期”;其花岗岩假山的势态依据《园冶·掇山》:“方堆顽夯而起,渐以皴纹而加;瘦漏生奇”“最忌居中,更宜散漫”“玲珑安巧”[2]。塑造出岩、峦、洞、涧、壑、矶等各类假山景观(图5)。

2.3 文人造景奠定深圳园林之根

自宋代画家宋迪创“潇湘八景”后,“八景”逐渐成为绘画或风景景题之传统。以文造景,在留明、清两代风景名胜及园林多见,著名者如杭州西湖。“仙湖”及“红云圃”之景为深圳早期具有文人风格并名副其实的园林理法案例。

仙湖植物园所在之山麓古有“凤凰栖于梧桐,仙女嬉于天池”的传说,山势地形如世外桃源,故命名为“仙湖”[5]191,[6]251。造景通过文学及景观有机结合,从场地本身条件出发借景成景名。景名又真实反映景观的特色并具备科学要素,让参观者“问名心晓”。如“芦汀乡渡”依据场地特色要素成景名,景以境出,岸上水亭命名“挹露亭”,似有收集雨露之意(图6);“曲港汇芳”则基于分段引水于东北角曲折山谷,形成不同水位与深度,岸坡兼顾湿生、沼生植物,水生植物区可见充分利用原有地形并能符合科学功能需求的造景;山水盆景展室借北面“Y”字形山谷引水穿三面壑谷而成,写仿自避暑山庄静碧堂,建筑跨水而过,分别成“缩龙成寸”与“卷山勺水”,景名能很好点明盘景展示的内容(图7)。而“红云圃”之名则喻场地的荔枝群如红云横空,高树龄的荔枝群本身又能隐喻老干部活动中心的属性。借景荔枝并改造场地原有古井而成“古荔深泉”景观。古井景名“修绠汲深泉”,乃仿留园“汲古得绠处”之义得景。

现今不少规划设计也试图沿袭景题思路,可惜有名无实或景名空洞者居多。“仙湖”及“红云圃”以文造景能真正命名有据、文景合一,为特区园林先例与典范。尤其在深圳城市文化不甚明确的早期阶段,以此作为特区园林文化探索尤为重要。

2.4 创新的理念技法与特区精神

作为深圳特区早期的代表性园林,“创新”无疑是必具的时代特色与精神。

6 芦汀乡渡平面图General layout plan of Luting Xiangdu

7 卷山勺水平面图General layout plan of Juanshan Shaoshui

仙湖植物园设计之初便提出要建设成为风景植物园的设想,将其定性为“以风景旅游为主,科研、科普和生产相结合的风景植物园”,有别于20世纪80年代之前的植物园。回顾20世纪中国植物园发展史,初期植物园的基本功能是植物的引种驯化,以建立苗圃、标本馆、各类实验区,风景及游览功能往往被忽略。至1989年中国科学院第3次植物园工作会议上有学者提出“植物园是科学与艺术共同结合发展的基地”这一理念;20世纪末期又有学者提出“优美的园林景观并具特色的植物园专类园区”以及“显著的地方特色并具传统的民族文化特征”的植物园建园思路[10]。而仙湖植物园的设计落成时间均在上述观念提出或普及之前,后续的使用显示出其科学性与合理性,可见“仙湖”的设计理念具有前瞻意识,走在时代前列,成果是引领后世的。

“红云圃”的创新突出体现在对传统技艺的传承及革新。中国传统园林以湖石、黄石假山为主,珠三角园林以英石假山见长。“红云圃”的兴造就地取材,放弃传统可行的叠石材料,首创使用本地花岗岩表层掇山。从建成效果看,山石纹理因日久而更为自然整体,可见此大胆技术创新是可行的,具备深圳特区园林所需的创新精神。

3 对深圳园林建设的意义

仙湖植物园自建成以来享誉甚多,1992年1月22日上午,邓小平于仙湖植物园称赞“这里的风景真优美”“植物园大有可为”[1]21。仙湖植物园先后获得国家及广东省多个规划设计奖项。从其后续投入使用状况来看,是中国公认的具有高经济、社会效益和科研效益的植物园。后来深圳园林建设百花齐放,各种新样式、新思想涌现,形成外来思潮与本土做法的碰撞、融合。从40年发展历史来看,“仙湖”不但是里程碑,代表着深圳早期园林建设成就,而且其规划设计方式至今仍为后来者所模仿。在特区早期的历史背景及技术条件下,仙湖植物园和“红云圃”的规划设计的方式、理念无疑是最为合适、正确的。正如设计者解释仙湖植物园的设计时所言:“具有中国园林传统的民族特色、华南地方风格和适应社会主义现代生活内容需要的风景式植物园。”上述“民族特色”“华南地方风格”“现代生活内容”三要素对特区早期园林建设起到示范作用,至今仍是当前园林建设最重要因素。当中“民族特色”至今对深圳园林仍是重要课题。深圳园林应体现本身的文化属性,而文化属性应以民族性为首要。作为建设者,不应在建设洪流中迷失,丧失对自身基因以及地方文化的认知。特区早期城市文化主调尚未明确,甚至至今仍在探索之中。园林作为城市的重要组成部分,是地方文化和传统文化集中体现的载体。既然“一方水土养一方人”,同理,一方水土产一方园林。深圳园林的创新绝非欧美和东南亚园林文化翻版;也非一味循古,照抄古代已有样式,更多的是对自身属性的探索与再认识。“仙湖”和“红云圃”的最大价值和影响也正在于此。

注释(Notes):

① 指仙湖植物园、荔枝公园、东湖公园、儿童公园、人民公园、洪湖公园、中山公园。

② 指仙湖植物园、东湖公园和荔枝公园。

③ 现深圳市老干部活动中心。

图片来源(Sources of Figures):

图1由陶昕摄影;图2由仙湖植物园提供;图3引自参考文献[5-6],由王昕重绘;图4由梁仕然草测,王昕绘制;图5由作者拍摄;图6、7由王昕重绘。