国标《城市绿地规划标准》实施背景下绿地系统规划编制内容及方法解读

2020-11-21金云峰李涛周聪惠项淑萍

金云峰 李涛* 周聪惠 项淑萍

2019年4月9日国家住房和城乡建设部发布了《城市绿地规划标准》(GB/T 51346—2019)(以下简称《绿规》),并于2019年12月1日实施,这是首次颁布的关于绿地规划的国家标准,强调城市绿地规划建设应以生态文明战略、绿色发展理念为指导,充分发挥城市绿地在生态、游憩、景观、防护等方面功能,促进城市美丽、宜居、可持续发展[1-2]。从《关于印发〈2009年工程建设标准规范制订、修订计划的通知〉》(建标[2009]88号)下达本项标准规范编制任务,开展工作至今有10年,十年磨一剑,凝聚着课题组几多研究心血和实战经验的《绿规》终于问世且等待实践的检验。

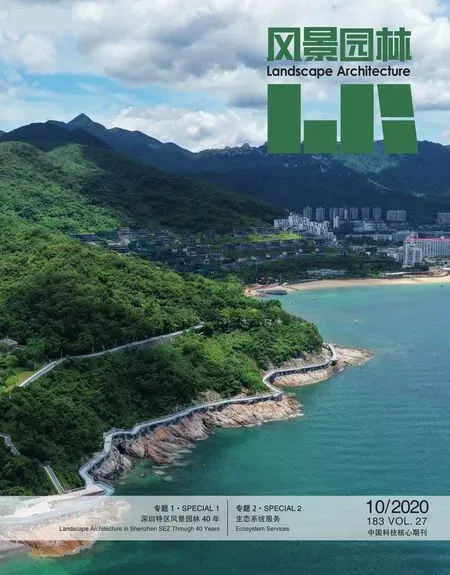

1-1 《大上海都市计划》(1948年)Greater Shanghai Plan (1948)

1-2 《上海市绿地系统计划》(1948年)Shanghai Green Space System Plan(1948)

1-3 《大上海都市计划》林地空间规划图Forest space plan in Greater Shanghai Plan

《绿规》是针对绿地规划的标准,绿地系统规划作为其中重要的一项内容,其主要特征是以系统性视角纳入国土空间用地规划。因此《绿规》在城市绿地分类对于行业建设管理强调的基础上,极有必要基于市级国土空间规划所有用地的功能统筹视角,对绿地系统规划进行自上而下的审视,以完善绿地系统规划本身所具有上位对接和下位实践的双重属性。从而更好地传导绿地系统规划的可操作性和衔接性,合理优化绿地系统布局结构,促进统筹城乡绿地资源的发展[3]。

1 《绿规》的创新解读

《绿规》强调以系统观整体观来解决复杂化的现实问题,其中的创新点包括:多规合一的理念承续、系统布局的网络化整合、游憩体系的分类分级优化。

1.1 多规合一的理念承续

《绿规》是在《城市绿地分类标准》(CJJ/T 85—2017)用地分类标准纳入《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB 50137—2011)(以下简称《城标》)对接“合一”的前提下,进行制定的规划编制标准。《绿规》中的术语2.0.1城市绿地,首次明确强调作为规划的城市绿地具有“生态、游憩、景观、防护”四大功能,基于规划的城市绿地是定位于“用地”的专业术语,“用地”是赋予了一定功能用途的土地,是经目的性改造过的土地。绿地既然具备“用地”的属性,则应该是基于绿地主导功能而改造过的土地。因此,绿地是以绿色植物为特征,以土地为承载,拥有明确边界的土地,并具有一定的绿地主导功能。《绿规》中的“城区绿地系统”的主要研究对象是城市建设用地内的绿地(G1公园绿地、G2防护绿地、G3广场用地、XG附属绿地),前3项分类无缝对接《城标》中的绿地与广场用地(G1、G2、G3)。此外,《绿规》将道路绿化规划、树种规划、古树名木保护规划、防灾避险功能绿地规划置入“专业规划”。

1.2 系统布局的网络化整合

在城乡融合思想指导下[4],《绿规》无论在市域绿地系统规划还是城区绿地系统规划中,均给出了系统布局网络化的具体要求。1)4.2.2条文中提出的市域绿地系统三大网络布局:绿地生态网络、绿地游憩网络、绿地防护网络,特别是其中的生态网络和游憩网络通常是“绿带、绿廊、绿网整合串联”模式。2)4.3.1条文中提出的城区绿地系统五大有机网络结构:绿环、绿楔、绿带、绿廊、绿心,耦合“生态、游憩、景观、防护”功能。市域和城区融合的空间结构格局安排为整合构建城乡融合的、空间延续的、功能复合的、景观多元的绿地系统提供了技术支撑[5]。

1.3 游憩体系的分类分级优化

游憩体系包括市域“风景游憩体系”和城区“公园体系”,游憩系统的分类分级优化具体指“2.0.5风景游憩体系”条文中“提供不同层次和类型游憩服务的空间系统”;“2.0.7公园体系”条文中“满足市民多层级、多类型休闲游览需求的游憩系统”。即无论是市域EG1风景游憩绿地还是城区G1公园绿地均应分类分级配置,体现出绿地系统规划编制以人为本的原则[6-7]。

2 市域绿地系统规划编制内容与方法

受最早的城市绿地系统规划,即编制于1946—1949年间《大上海都市计划》[8]的规划思路影响及推动,《绿规》中的市域绿地系统规划主要包括2个维度的空间管制:市域绿色生态空间和市域绿地系统规划,而后者至少应深化到各子系统规划才有探讨意义。

2.1 《大上海都市计划》的推动作用

《大上海都市计划》中的“上海市绿地系统计划”①(图1-1、1-2),对中国城市绿地规划发展和学科发展具有重要的参考价值。其中的绿地专项内容包括绿地含义、绿地调查、现状分析、绿地标准、建成区绿地分布和绿地系统计划等,初步形成了较为完整的绿地系统规划框架。

《大上海都市计划》对市域范围的绿地系统方面做了前瞻性的部署,规划提出构建“多心开敞”的城市空间结构。通过林地空间规划(图1-3)可以看出清晰的环廊放射状结构体系,主要功能是分隔组团、道路防护等。环状绿带除体育场、园林及其他游憩用地性质外,还包括农田、菜地等农用地,在市区外不超过15 km范围内发展现代农业经营等理念,体现出城乡融合的前瞻性和先进性。

2 上海市生态保育绿地子系统规划Planning of ecological conservation green space subsystem in Shanghai

3 上海市域绿地系统网络布局Network layout of green space system in Shanghai

2.2 市域绿色生态空间的构成类型

市域绿地系统规划难于实施的主要原因是难于落地,“绿色生态空间”的概念提出决定了市域绿地系统规划实施的基础在于空间边界控制[9]。对于严格管控范围内的绿色生态空间,禁止规模化的城镇建设行为,只允许局部进行必要的设施建设(如必要的保护设施)。值得注意的是,绿色生态空间是由“生态保育、风景游憩、防护隔离、生态生产”这4类空间要素类型组合而成(4.1.4条文)。因此,某些农林用地并不属于绿色生态空间(如某些基本农田),而某些建设用地却可以隶属于绿色生态空间(如郊野公园中的村庄等)。

2.3 市域绿地子系统规划的实施路径

市域绿地系统规划的工作范畴是完善多功能复合的绿地生态网络(4.2.1条文),以保障城乡范畴十分关键的“三生空间”。按市域绿地系统的三大主导功能体系分类,可将市域绿地系统分解为三大主导功能子系统:生态保育子系统、风景游憩子系统和安全防护子系统。依据各主导功能要素特征,通过对相应绿地的点状、带状、线状、面状、斑状、廊状要素进行分类分级细化,深化各子系统的结构布局,从而为城市提供更高的服务绩效[10]。

以上海市的市域绿地系统规划为例。1)生态保育子系统:包括生态保育绿地(斑状绿地)、生态保育绿廊(廊状绿地)、生态保育绿区(面状绿地)3种类型空间要素(图2);通过贯通黄浦江、大治河、青松、嘉青、嘉宝、崇明、金奉、浦奉、金汇港9条区域生态通廊,保护修复4处自然保护区、4处饮用水水源保护区、22处重要野生动物栖息地和多处野生动物迁徙廊道,优化生态保育绿地子系统布局。2)风景游憩子系统:包括游憩节点(点状绿地)、游憩绿廊(具有宽度属性的线状绿地、廊状绿地)、游憩绿区(面状绿地)3种类型空间要素,通过耦合遗址地、生态林地、农用地等建设郊野公园或国家公园,完善市域的区域公园体系建设,构建区域风景游憩绿道网络。3)安全防护子系统:通过防护绿带、防护间隔带、沿海防护林带,发挥设施防护、交通防护等的安全防护子系统功能。从而构建市域绿地系统网络布局(图3),协同城区绿地系统构建城乡绿地系统空间结构,形成网络化、多层次、多类型、功能复合的高质量市域绿地子系统。

3 城区绿地系统规划编制内容与方法

城区绿地系统应坚持动态化精细化调适原则,关注城区绿地子系统的分类分级复合优化,特别是与休闲游憩密切相关的公园体系规划。

4 上海城区绿地系统布局Layout of urban area green space system in Shanghai

5 上海游憩型绿地子系统规划Planning of recreational green space subsystem in Shanghai

3.1 城区绿地系统布局原则

结合城市紧凑、用地集约的目标指引,对高绿地率的重新审视,城市土地使用由外延增量型转向集约高效型,城区绿地系统规划的布局对象也由“增量绿地”转向城区内部的“存量绿地”(特别是旧城区),依托现有城市空间来优化城区绿地系统空间结构(4.3.1条文)。

存量规划背景下,城区绿地系统布局过程是一个循序渐进的动态的精细化调控过程,通过系统内部合理布局优化系统内涵,从“自上而下”的绿地系统结构“建构型”转变为“自下而上”的局部绿地布局“调适型”,以“目标”为导向转向以“阶段”过程为导向,通过衔接磨合、统筹周边城镇用地属性,同时促进绿地系统和城镇空间结构的集约优化转型,达到绿地系统、资源环境与社会经济的共同可持续演进。

3.2 城区绿地子系统规划的内容与方法

城区绿地包括城市建设用地内的绿地(G1、G2、G3、XG),可将城区绿地系统划分为三大主导功能子系统:游憩型绿地子系统(含游憩功能G1)、防护型绿地子系统(含防护和生态功能G2)和景观型绿地子系统(含景观功能G3)。鉴于XG附属绿地的主导功能依赖于其用地主体的属性,并且作为三大主导功能子系统的补充,因此未将其单独列为子系统之一[11]。

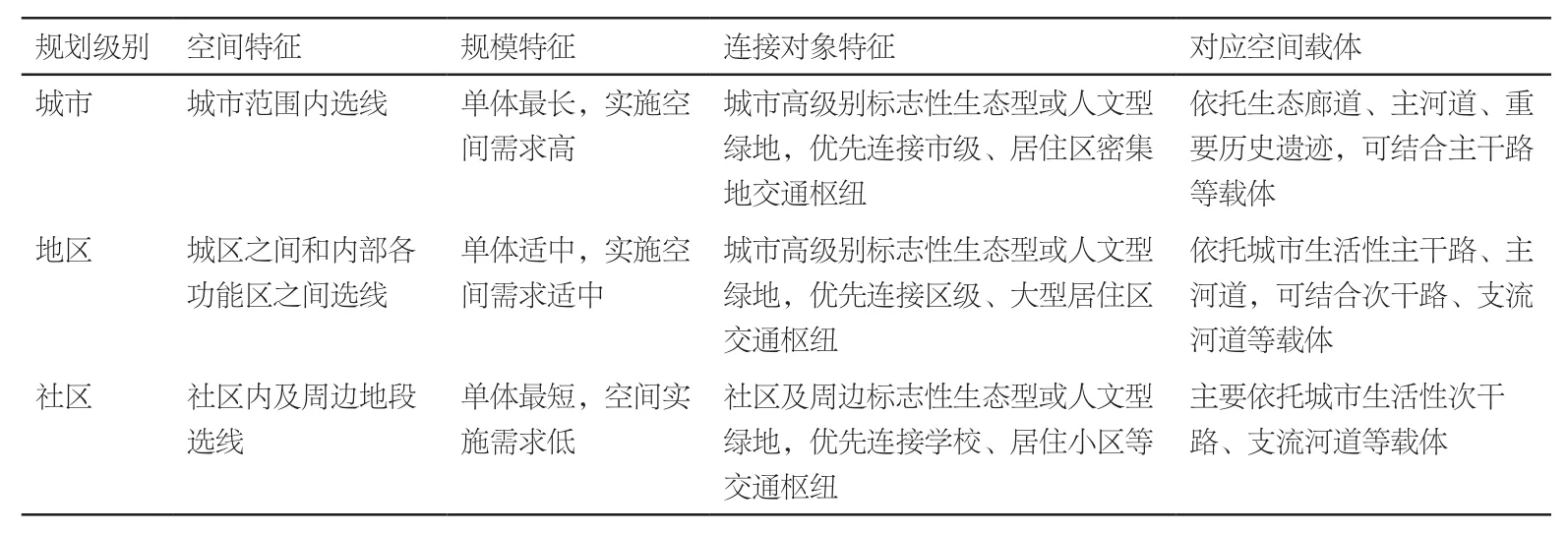

以上海市的城区绿地系统规划为例(图4)。1)游憩型绿地子系统(图5):在现有公园内部精细化优化提升基础上[12],完善城市公园-地区公园-社区公园组成的公园体系;依托公共通道(如城市道路、特色街巷、水岸)串联主要城市公共开放空间节点(如商业区重要节点、居住区重要节点)[13],构建城市绿道-地区绿道-社区绿道3级游憩绿道网络(表1)。2)防护型绿地子系统:外环绿带通过绿道和大型绿地建设完善巩固圈层格局,优化中心城区环境品质;近郊绿廊通过具有一定规模的片林和沿路滨河林带串联构建,以有效遏制主城区建设用地无序蔓延[14]。3)景观型绿地子系统:梳理对城市风貌和文化特色起重要作用的点状、线状、带状、面状绿地与广场用地[15],制定景观节点-景观轴线-景观引导片区的控制策略,通过对景观节点的周边环境控制,对景观轴线的视觉连通性控制,对景观引导片区的整体基调环境控制,提升重点地段景观品质。

3.3 公园体系规划的内容与方法

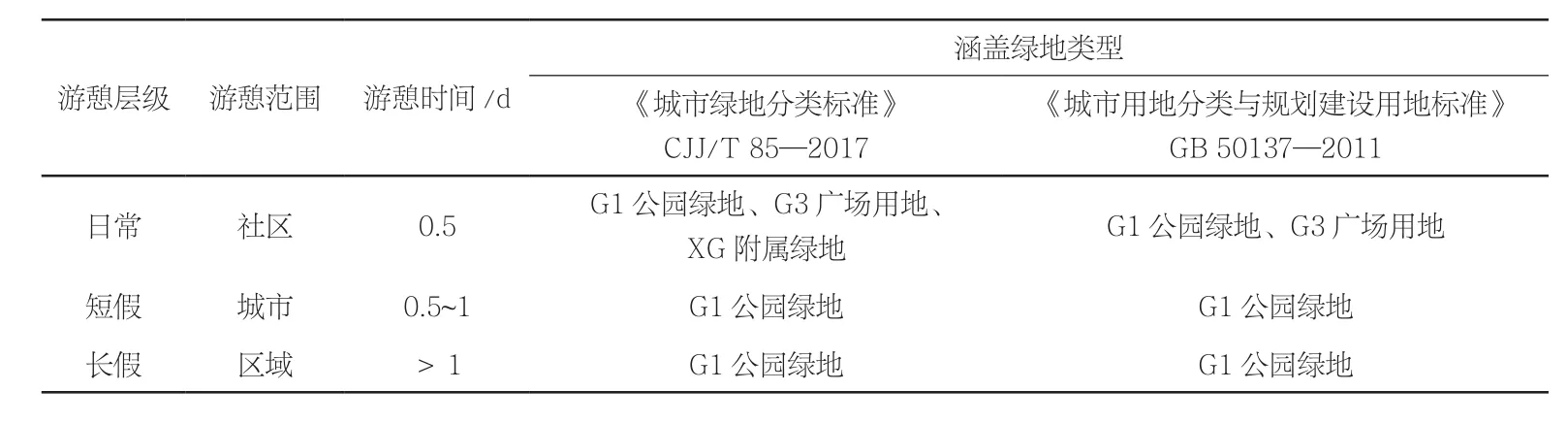

就公园绿地而言,新城区宜均衡布局,旧城区应集约调控(4.3.3条文)。公园的分区、分类、分级配置是公园体系规划的重要内容,以便于相应层级尺度的绿地在功能上相互配合。公园体系规划应考虑城市、地区、社区的分级规划,综合公园、社区公园与游园、专类公园等的横向分类规划,还应考虑基于休闲游憩供需视角[16]的日常游憩型公园、短假游憩型公园和长假游憩型公园等纵向分类规划[17](表2),以达到集约调控、整合优化的目的。

表1 游憩绿道级别特征Tab. 1 Characteristics of recreation greenway of various levels

表2 游憩型绿地层级及涵盖绿地类型Tab. 2 Levels and types of recreational green space

4 结语

国标《绿规》的制订建立了城市绿地规划的完整体系,为规范城市绿地系统规划,提高规划编制水平,优化绿地系统综合效益等方面奠定了扎实的基础。笔者在分析国标《绿规》创新亮点的基础上,框定了基于规划用地视角的城市绿地和区域绿地的概念,并深入分析了市域绿地系统规划和城区绿地系统规划的编制内容及方法,以期能促进城市绿地系统规划的规范化发展。

新时代国土空间规划体系下[18-19],绿地系统规划是市县级国土空间总体规划下的涉及绿地空间利用的专项规划,按编制主体(园林局或绿化局等)事权对应制定绿地要素管控规则。其任务是在国土空间总体规划对应规划范围内划定的3条控制线基础上,重点聚焦主体功能区中“城市化发展区”内绿地功能要素的空间布局深化。市域绿地系统规划编制依据全域开发保护总体格局,统筹构建市域“一张图”中功能性绿地系统空间子系统;城区绿地系统规划编制依据“城镇功能控制区”的特点,分级分类优化绿地布局,构建公共空间与游憩体系等功能性绿地系统。

注释(Note):

① 1949年10月之前的“计划”术语等同于现在的“规划”。本文是经2019年10月19日中国风景园林学会2019年会分会场2演讲人金云峰的报告“国标《城市绿地规划标准》实施下绿地系统规划编制”修改完成。参加项目研究人员:金云峰、周聪惠、项淑萍、杜伊、李涛、冯帆、李石磊、林荟、王小烨、翟宇佳、李晨、刘佳微、王连、周煦、朱隽歆、夏雯、俞为妍、张悦文、汪翼飞、陈希萌、杨玉鹏等。

图表来源(Sources of Figures and Tables):

图1-1、1-2由同济大学侯丽教授提供;图1-3由作者改绘自《大上海都市计划》;图2~5由作者参照《上海市城市总体规划(2017—2035年)》绘制;表1~2由作者绘制。