石湾瓦脊的工艺美学价值和人文情怀

2020-11-20薛冰

薛冰

摘 要:石湾瓦脊作为岭南地区建筑文化和陶瓷文化的重要组成部分,是中原文明、海商文明、粤剧文化交融汇聚的产物。它萌生于唐宋之际,明中期随着岭南宗祠文化的兴起而逐渐发展成熟并形成自己的特色,清朝时期,粤商不断泛舟海外,石湾瓦脊也随之在东南亚等国大放异彩。作为石湾窑千年制陶工艺的集大成者,石湾瓦脊拥有深厚的底蕴和极高的研究价值,它也是了解岭南文化的重要窗口,是一副动人心魄的不朽画卷。

关键词:瓦脊;粤剧;陶塑船脊;博古脊;宗祠文化

1 丰富的文化内涵

1.1 包罗万象的题材

石湾瓦脊又叫花脊,明中期以后开始流行,清朝中晚期至民国,瓦脊生产工艺达到顶峰,并开始在海外扎根。这种气势磅礴、美轮美奂的建筑构件主要使用在祠堂、宗庙、佛寺、道观等建筑的屋脊之上,堪称岭南特色文化之一。它不仅具有较高的文化价值和绝美的艺术价值,更拥有珍贵的商业价值,曾作为畅销品远销诸国,备受追捧;时至今日,其精妙绝伦的造型,鲜艳夺目的釉彩仍带给后人无限的赞叹。

石湾瓦脊的造型题材可以细分为五大类:花卉瓜果、吉鸟瑞兽、戏曲人物、神话传说、民间故事。花卉瓜果是石湾瓦脊的主要装饰内容之一,往往只作为陪衬使用,一般出现于正脊的开光位置(如图1);所呈现的内容包含诸多吉祥寓意,首先是象征中国传统君子文化的梅花、玉兰花、竹子、菊花;还有象征子嗣延绵的石榴、葡萄、葫芦藤等;寓意增福添寿的佛手花、桃花、柚子等;代表财富的牡丹花、茶花以及象征处世高洁的莲花、水仙等。这些多姿多彩的花卉与瓜果陶塑不仅体现了岭南地区物产富饶、生机盎然的自然优势,也表达了先民对吉祥善美的追求。

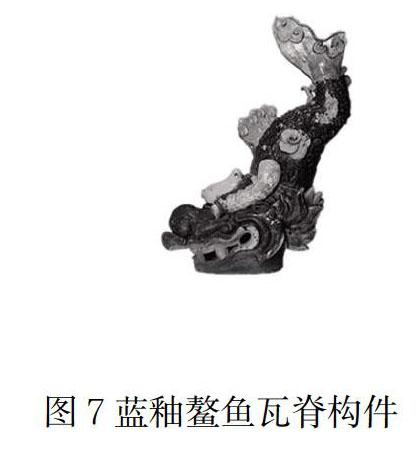

吉鳥瑞兽是石湾瓦脊中另一个十分常见的题材,内容包括凤凰、喜鹊、仙鹤、龙、鳌鱼、锦鲤、麒麟、狮子、骏马、鹿等。其中,尤其以凤凰(图2、图3)和鳌鱼(图8)最具特色,凤凰作为百鸟之王,和龙有着相同的地位,只不过龙象征着争斗与控制,而凤凰代表着太平、祥瑞、和谐,古人认为每逢太平盛世,便有凤凰飞来;凤凰涅槃的传说更体现了一种百折不挠、化腐朽为神奇的力量,是岭南精神的重要组成部分。如果说凤凰代表的是传统、内陆型的文化,那么后来出现的鳌鱼则体现了一种外向型的海洋文化,是粤商走出国门,拥抱大洋的见证。

包含人物题材的瓦脊称为“公仔脊”或“人物脊”,佛山当地百姓习惯称之为“公仔瓦脊”[1];主要有戏曲人物、神话传说、民间故事三大题材,它们互相影响,交替出现,表现出了你中有我,我中有你的特征;较为常见的题材有封神演义、穆桂英挂帅、三国演义、西游记、西厢记、白蛇传、八仙过海、姜子牙封神、哪吒闹海、竹林七贤、郭子仪祝寿、和合二仙等;这些题材故事中的人物在穿着上和粤剧的戏服较为相似,例如最为著名的日神和月神泥塑,虽然版本众多,相貌各异,但在服饰上基本沿袭不变。还有其他的陶塑人物,在服装组成上包含了生帔、旦帔、软靠、改良靠、素褶、小生花褶、氅、抱衣、宫衣等形形色色的戏服和配件(图4)。

所有的人物形象都通过屋脊上的戏台子展现开来,异彩纷呈,令人陶醉。图5中戏台左右两侧的楼阁之上,可以看到许多观众在痴迷的看戏,他们或托腮,或仰头,笑脸盈盈,陶醉之情溢于言表,也许工匠在创作这组瓦脊的时候,进行了充分考虑,担心俗世的人们有一天不再愿意抬头观赏这些人物故事,所以另外塑造了观众在其中,时时刻刻陪伴着场上的演员;这种舞台、观众、演员共同存在的泥塑作品俨然是岭南地区百年前戏坊场景的立体再现。

佛山作为粤剧的起源地,对戏曲的喜爱早已渗透到各个阶层,当地的戏班也流传有“演出到石湾,莫被柴台返”的说法;“柴台”一词意指观众向台上扔果皮蔗渣等杂物,是喝倒采的意思[2]。石湾陶匠为了最大程度的还原粤剧演出场景,手边也保存有《江湖十八本》以及其它粤剧副本和舞台脸谱等资料,并对其进行反复研究和揣摩[3]。因此,粤剧中丰富的故事题材顺其自然地还原到了石湾瓦脊之上;其中,不少题材取自秦腔、弋阳腔、汉剧、昆剧、豫剧、徽剧之中,小小的一个舞台,山河湖海、天南地北尽收其中,帝王将相、才子佳人各显其能。概括起来,这些故事所表达的中心思想主要有:重情、爱国、忠义、向善、尚学等几个方面,所以,石湾瓦脊也可以视为岭南百姓修身为己、积极向上的缩影。

1.2 海洋文化的体现

自唐代开始,广州就成为了全国重要的出海港之一,随着海上贸易的往来,岭南文化也开始输出到东南亚和南亚次大陆等地区。清代著名诗人屈大均在《广东新语》一书中记载:“石湾之陶遍二广,旁及海外之国”[4]。对商路拓展的向往和财富的渴求,使岭南形成了全国较早的海洋文明,一些源自大海的元素也成为岭南文化的重要组成部分。在石湾瓦脊上,鳌鱼,闹潮龙,鲤鱼跃龙门,海浪纹,海神妈祖等形象十分常见,这些装饰题材原本少见于农耕文明之中,但却作为海洋文化的代表,一直保留在了石湾瓦脊之上。

目前已知世界上存在使用石湾瓦脊做建筑装饰的国家有越南(图6)、新加坡、泰国、马来西亚、印尼、菲律宾、文莱以及美国、澳大利亚、意大利等国,这也是岭南地区外向型海洋文明的最佳见证。考古学家也证实,15—16世纪盛行于越南的多彩釉陶,在牙黄色底釉上施以黄、红、蓝、绿等彩釉,装饰方法以贴塑、浮雕、刻花等技法为主,整体特征与石湾窑陶塑十分相近,反映出两地制陶工艺的交流与联系。

刘沛林教授指出“南方建筑多鱼饰,北方脊饰多龙吻”[5]。上海真如寺(元代延佑七年)的正脊就采用鱼形鸱吻;而在日本早期建筑中也有相当部分采用鱼形鸱吻,如大阪城的天守阁(16世纪)。这种以海洋元素进行装饰的做法是沿海地区存在的共性,只不过随着历史的发展演变,有些地方逐渐以农耕文化作为主导而放弃了对大海的依赖和探索。所以,石湾瓦脊上留存的海洋元素就显得更加珍贵了(图7、图8)。

2 独特的工艺美学价值

2.1 复杂的制作工艺

石湾瓦脊属于泥塑的一种,并非圆器或者琢器等日用器,所以,它的成形方法较为特殊。传统的制作技术是分段捏塑成型法,工匠首先根据塑造人物的体型大小和特征用泥片围合成圆柱形,然后按照所要塑造的形象进行加工塑造,常用的方法有贴塑、捺塑、刀塑(包括刻、划、挑、挖四种手法)等装饰方法,经过加工处理,人物的服饰部分会形成一种高浮雕的效果,阴阳反侧的立体感十分明显;对于头部、面部和发饰的处理,使用的是捏塑和雕塑成型方法;分段成型之后,再将两部分粘接到一起,最终成为一个完整的泥塑人物形象。在整个制作过程中,工匠还使用了浮雕、圆雕、透雕等技法,丰富了对人物形象的塑造和展示。

石湾窑在明清时期已经形成了门类众多、分工明确的制陶行会,主要有:“古玩行”、“茶煲行”、“缸行”、“花盆行”、“大盆行”等,到了清朝末年,各种行会多达26个;瓦脊的生产制作隶属于“花盆行”;从花盆行之中又诞生了众多专门烧制瓦脊的堂号:如“文如璧”、“英玉”、“吴奇玉”、“美玉”、“全玉成”、“均玉”等[6]。花盆行主要以盆、深腹盘等器物为主,以手工拉坯法成型,部分采用模制成型法,这也影响了瓦脊公仔的制作,一些作坊在制作瑞兽、花卉、楼宇等泥塑产品之时,采用模制成型法,提高了效率,也保证了最终成品外观的一致性。

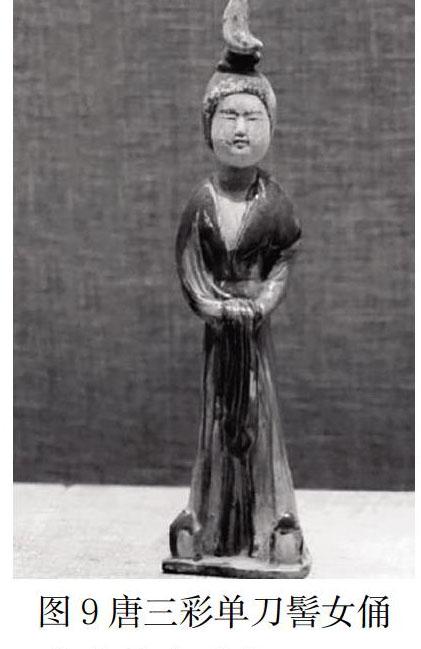

值得注意的是,瓦脊中所有人物的脸部和肌肉露出部分都没有施釉,这种工艺被称作“开脸”技法,泥胎裸露处显现出白中闪黄或浅褐色的胎体颜色,和鲜艳的釉色相比,更加突出人物的温情与仁慈。认真研究也可以发现,“开脸”工艺早在唐朝时期就已经出现在了三彩陶器之上,图9是收藏于洛阳博物馆的三彩单刀髻女俑,1981年洛阳市龙门安菩夫妇墓出土;脸部未施釉,类似石湾公仔的“开脸”技法,釉面流淌交融,色彩斑斓。图10是石湾多色釉人物陶塑,广东民间工艺博物馆藏。使用“开脸”工艺,眉毛、发束、胡子等地方额外施以白色釉料。

2.2 丰富的色彩美

石湾瓦脊的主要色彩有蓝色、绿色两种,其中,蓝色是氧化钴(CoO)的发色,绿色是铜离子在氧化气氛下的发色;辅助色彩包括明黄色、酱褐色、米白色等共计五种,这些呈色氧化物主要是佛山本地手工业作坊生产过程中产生的废料,但在石湾陶匠手中又实现了再利用和再创造。前文述及,石湾瓦脊的生产制作归属于花盆行,而蓝、绿色正好是花盆行常用的两种釉色;此外,在广府文化中,蓝、绿色是水的象征,水即是财,泉即为钱,这两种颜色恰好也符合人们对财富的渴望与追求;随着工艺技术的积累,民国时期,石湾瓦脊的装饰色彩不断丰富,在原有五种色料的基础上又出现了10多种新型彩釉,这也突破了之前装饰题材选择上的诸多限制,实现了工艺美术的飞跃。

由于瓦脊泥塑本质上属于陶器,无法承受较高的烧制温度,为了使釉料中的呈色元素显现出相应的色彩,必须另外加入助熔剂来降低釉料烧熟温度,石湾窑的工匠在这种原料的选择上,没有使用常见的碱金属氧化物R2O(包括Na2O,K2O),也排除了碱土金属氧化物RO(包括CaO,MgO),而是选用了氧化铅(PbO)做助熔剂,这一配制方法和唐三彩工艺相一致,足以证明石湾陶器和唐三彩之间存在着一定的传承关系。氧化铅作为助熔效果最强的原料,不仅易于获得,成本较低,而且还可以增加釉面的光泽感,但是它的缺点也很明显,比如容易出现裂纹,导致胎釉结合程度变差,从而造成脱釉现象。

3 多种文化启发下的产物

3.1 和佛窟艺术的对比

认真观察石湾瓦脊上的陶塑人物,可以发现他们和佛窟艺术中的佛陀造像有着异曲同工之妙。中国向来不避讳偶像崇拜,古人修造好的泥塑佛像大都涂抹有五颜六色的彩漆,这点和石湾瓦脊绚烂多彩的艺术风格相同。一些山石崖壁上修建的石窟佛像在布局排列和整体造型上与石湾瓦脊更为接近。比如,为了方便人们抬头观看,石湾瓦脊公仔特意做成身形前倾,头部略大的形象;在一些洞窟佛像的排列和外部特征上,也可以找到相同点。图11与图12是重庆大足石刻的佛窟造像,部分站立状态的人物身体前倾,以便地面的人群抬头观赏。

石湾瓦脊的造型与排列是否直接受到了佛窟艺术的影响还不得而知,不过根据历史经验,许多工艺都是曾经辉煌过,之后经过一段时间的沉寂,又重新登上了历史舞台;例如青花工艺,唐朝时期巩义窑的工匠已经利用进口钴料绘制出了“唐青花”,但到了宋代,青花技术却走向了消亡,直到元代至正年间又重新回归大众视野。

石窟造像艺术虽然出现时间早,随后逐渐退出了历史舞台,但它是否也是经过沉寂之后,在岭南的瓦脊之上重放异彩呢,笔者认为,完全是有这种可能的。

3.2 和博古脊、船脊的比较

博古脊指脊身中间以灰塑图案为主,脊两端以砖砌成几何图案化的抽象夔龙形状的屋脊,因其类似于博古纹,民间又称其为博古脊(图13)[7]。“博古”一词在《辞海》中的解释为“图绘古器物形状的中国画,或以古器物图形装饰的工艺品,如博古画、博古瓶等”[8]。博古脊在岭南主要流行于粤北地区靠近福佬系文化圈的地方,由于这里处于台湾海峡西岸,亚洲大陆东岸,受地转偏向力的影响,台风的出现次数和威力远高于两广,所以,石湾地区造型复杂,部件众多的陶塑瓦脊显然不适合修建在这里,而造型简单,结构坚固的博古脊成了屋脊装饰的首选。

船脊,是华南地区祠堂建筑中采用的最为古老的屋脊形式之一(图14)。华南一带河网密布,渔业发达,先民多以“舟楫为生”,舟船作为一种劳动工具和珍贵的家产而备受重视,进而化身为屋脊。又因为这种屋脊两端高高扬起形似龙船,所以又被称作“龙舟脊”或“龙船脊”。

博古脊、船脊都只是一种抽象的文化符号或历史沿袭下来的建筑装饰构件,和石湾瓦脊相比,它们缺少必要的创新性和突破性,因而逐渐退出屋脊装饰的主流。但另一方面,正是由于岭南地区存在有如此多样化的建筑装饰种类,使这里不仅保留了传统的火种,而且在此基础上开天辟地的采用立体雕塑技法重新定义了建筑外脊装饰的构成要素和风格特征,可以看作是中华文化发展的一个奇迹。

4 总 结

石湾瓦脊体现的对称排列结构与多题材组合的统一,既包含了中国传统建筑“中轴线”分布的特点,又包含了兼收并蓄的设计理念;本土信仰与民间传统的结合,岭南文化与中原文化的汇通,共同成就了它的独特性和唯一性。远在异国他乡的游子,瓦脊上的神仙和祥瑞就是自己的精神寄托,那些儿时聆听的英雄故事、神话传说、才子佳人都被永久定格在了瓦脊之上;三尺高悬的日神、月神庇佑万方;九州鸾凤,鸣于苍穹,给予漂泊在外的游子一份难得的安全感和归属感。

西方传教士把教堂文化作为宗教传播的重要载体,而粤商则利用石湾瓦脊這一建筑构件,将自己本土的民俗文化,宗祠信仰传播到了不同国家和地区,体现了岭南文化的韧性和开放性;同时,这种以陶器为载体的文化传播方式也值得我们认真研究,对当下实现中华文明复兴,提升国家文化软实力具有重要借鉴意义。

参考文献:

[1] 王利忠.石湾瓦脊公仔保存现状初步调查[J].客家文博,2015(1):(18-24).

[2] 钟汝荣,史鑫.石湾陶塑[M].广州:岭南美术出版社,2008.

[3] 周彝馨,吕唐军.石湾窑文化研究[M].广州:中山大学出版社,2014.

[4] (清)屈大均;李育中译注.广东新语注[M].广州:广东人民出版社,1991.

[5] 刘沛林.家园的景观与基因:传统聚落景观基因图谱的深层解读[M].北京:商务印书馆,2014.

[6] 方李莉.中国陶瓷史(下)[M].济南:齐鲁书社,2013.

[7] 郭焕宇.中堂传统村落与建筑文化[M].广州:华南理工大学出版社,2016.

[8] 黄全信.中国吉祥图:符图器物卷[M].北京:农村读物出版社,2013).