《沙漠独居者》之生态美

2020-11-19张冬梅

张冬梅

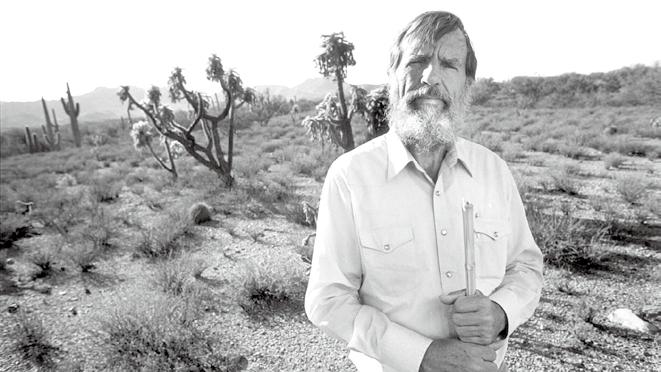

美国当代著名自然散文作家爱德华·艾比( Edward Abbey,1927—1989)出生于美国宾夕法尼亚州印第安那县。童年生活过的“荒凉石楠地”霍姆(Home)小镇使他对荒野产生了敬畏之情,并影响了他的一生。父亲的西部流浪经历激起了他的好奇,期盼有一天能畅游在西部的土地上,与自然进行超越时空的心灵對话。除了大学毕业的最初几年在现代都市里工作谋生外,艾比绝大多数的时间都独居于犹他州的沙漠,领略荒野的孤寂与美丽,这一经历为他的沙漠写作奠定了基础。他所有作品基本上都以荒漠为主题,讲述他的荒野探险经历和沙漠生存体验,记录他在沙漠和荒野中的所见、所闻及所感,赞美自然万物和谐生存的自然美以及超越绿意之“崇高”,同时理性地批判唯发展主义,为荒野这一人类心灵栖息地呐喊。生前独居沙漠,死后葬于 “肥沃土地,滋养仙人掌、峭壁玫瑰、三齿蒿和树木”,从荒野中走来的艾比用他的精神和灵魂守护着他的沙漠家园,留给后人的是《沙漠独居者》(1968年),是评论家眼中的“沙漠之子”。艾比笔下的沙漠天然而独特,沙漠生命和谐共生,是人类心灵的栖息地。

沙漠:浪漫壮观之美

审美意义上的崇高指的是一种壮美:博大、雄伟、壮观,具有内在感染力,能够摄人心魄,是物质形式、精神品质或二者兼具的一种特殊审美对象。德国哲学家康德把“崇高”分为两类,一是数学意义上的崇高,即体积的无限大,如浩渺的星空,连绵不绝的崇山峻岭,烟波缥缈的大海等,二是力学意义上的崇高,即巨大的威力,如陡峭的悬崖,迅雷疾电,惊涛骇浪,带有毁灭威力的火山等。从美学意义上讲,高大、辽阔、巍峨、宏伟等壮丽景象是崇高美的外在表现,能够引起人的主观心理反应。面对崇高的对象,人首先感到恐惧,产生痛感,而后由于理性的升华,恐怖转为愉快,痛感变成崇敬。《沙漠独居者》中开放的旷野,层峦叠嶂的山川,高耸的岩石和悬崖,如此“壮美”的茫茫戈壁激起读者对崇高事物的惊叹和尊敬,引起心灵的震撼,产生“壮美反应”。

艾比笔下的沙漠天然而独特,展现了自然之美的壮观和粗犷。一望无际的大沙漠,充满生命气息的科罗拉多河,原始而纯净的山谷,西南部的沙漠和峡谷,撩动着读者的浪漫之想象。“不可思议的美,就像男孩第一次目睹未着衣装的少女,那群山的景象拨动了我心底想象的琴弦,发出的声音至今萦绕耳畔。”所以,艾比在《沙漠独居者》的开篇就慨叹:“这是地球上最美丽的地方。”艾比“站在那儿,目瞪口呆地望着这由岩石、云彩、天空和旷野构筑而成的巨大无比、奇异壮丽得超乎人所能及的场景。”巨型拱石以各种形态彰显着大自然悠久的历史,吸引人们去揭开它所有的秘密,并深深地拥抱它。独居荒野的艾比在用心领悟沙漠世界的美丽与神圣,“太阳还没有升起,但是日出的迹象已经显而易见了。淡紫色的云彩像一列小舟航行在浅绿色的拂晓的晨空中;每一片云都在风中缓缓地飘过,染上了烈焰般的金黄。”狂风暴雪之后,“在西南方视线所及的20英里远的地方,横亘着海拔1.2万英尺至1. 3万英尺的盐山山脉。这些山脉被白雪和玫瑰色的晨光所覆盖。”在皑皑白雪的映衬下,喷薄而出的阳光让人震撼。“向东望去,太阳正在为最后一跃积蓄着力量,在它散发出的光芒之下,笼罩着更多的峡谷、岩滩,以及层层叠叠的红色悬崖和干燥的台地,它们穿过淡紫色的薄雾,越过雄伟的科罗拉多河谷,一直延伸到沙漠的边缘”,朝阳、岩石、浮云、天空,蔚为壮观,呈现给读者的是独特的荒漠美学。

沙漠之壮美亦存在于荒野的空旷寂静所呈现的神性。植被极为稀少的沙漠戈壁在艾比心中具有极高的神圣感,“是世界的中心,上帝的殿堂。” “沙漠是一个好地方——干净、忠实、危险、整洁、坚强、开阔、广袤而带着传奇色彩。” “它看起来纯洁简单,但同时却蒙着一层神秘的面纱——沉默静止的荒野引起我们内心难以捉摸的感觉,就像一个我们不知道也不可知的谜底即将被揭开一样。”这层神秘的面纱使得荒野更具魅力,激发起读者的想象力。 “最后一丝炉火卷着烟熄灭了。有那么一刻,我觉得我几乎要抓住掉下来的星星,那要掉下来的星星在我要接住的瞬间在空中化作了水汽,却又像水,像青烟那样流过我的指尖。”那种“手可摘星辰”的感觉使得沙漠上空的星星充满了浪漫与幻想。这里的云让艾比激动得像小孩子一样哭起来:“漆黑的、边缘硬硬的峡谷壁好像彼此倚靠着,在我上面像塔一样耸立着,它们之间有一条不规则的蓝天。窄窄的开口处,一小朵白云飘过,那么地可爱、珍贵、精致,远不可及,让人心碎,这让我哭得像个女人,像个孩子。我一生中从未见过什么如此之美。”自然的奇妙与深邃触动了艾比的感官与心灵。沉迷在巨大的寂静中,艾比聆听着“松柏树上小鸟的鸣叫,风儿旋转着吹过、如叹息般消失的声音,腕上手表不停的嘀嗒声,”让心灵感受宁静之美。“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”,有声与无声彰显了沙漠的空旷与寂静。这神性的静谧似乎是时间的“暂停”,是沙漠的震撼力,萦绕在艾比的“沙漠情结”中。

在“艾比的国度”,这个极其荒凉的死亡之地,沙漠生命顽强地挣扎着,赋予沙漠以独特的“超越绿意”之美。艾比长久地观察一棵杜松,“希望能从它那里学到些东西,发现它形式之内的意义,……在风中沉闷痛苦地嘎嘎作响的树枝却暗示出一种朝向自由的内在努力。”艾比看到了生命力量之美,同时也领悟到了一种超越绿意之美:仰望天空,时而云朵漂浮,时而乌云密布;俯首大地,所有的小路都是尘土飞扬;这里的阳光根本不是午后花园中的温暖闲适,而是统辖这片干旱土地的一种威严,一种力学意义上的崇高;春天,风暴是家常便饭,龙卷风裹挟着尘土和石块呼啸而过;夏季的午后热浪滚滚;冬季的夜晚严寒刺骨;剧毒的响尾蛇和多刺的仙人掌遍布各处。除了一些顽强生存的沙漠植物,几乎看不到一片像样的绿色。但是在这样的荒漠中,太阳、天空、繁星、云朵、山峦、月亮、岩崖、峡谷等景象一览无余,你会感觉有足够的时间让自己的思绪漫游到世界尽头,在遥远的地方发现某种难以名状的亲密联系。在这不同寻常的沙漠风景中,艾比带给读者的是大自然超越绿意的馈赠。

荒漠是大自然赠与人类的一份特殊礼物,原汁原味的荒漠是生态多样性的一个方面,保证了大自然的完整性。沙漠,或惨白,或土黄,或赭红,这种超越绿意之“崇高”,需要人们用心去品味。

沙漠:生命和谐之美

艾比把自己的大半生都奉献给了美国西部荒漠,在与沙漠这一自然空间朝夕相处的过程中,沙漠生态系统的和谐之美坚定了这位沙漠之子的“大地主义”思想,即对我们所居住星球最基本的忠诚,对生命的尊重,以及对我们周边动植物生命的敬畏。《沙漠独居者》呈现的是生态整体性原则下的生命体之间的和谐共生、水乳交融。

美国环境伦理的先驱者之一霍尔姆斯·罗尔斯顿提出“价值走向荒原”,认为自然界的荒原是一个有组织的、自动调节的生态系统,这里的生命在自成一体的食物链上运行着正常的自动调节机制。艾比笔下的沙漠王国里即演绎着“适者生存”的和谐,“每一块石头、每一棵树木、每一粒沙尘存在于其自身,也只为其自身存在,它们清晰地体现着另一个国度的秩序,清晰、完整、真实。”沙漠极度缺水,偶而会发生一次洪暴,但这里却有艳丽的沙漠生命之花带给你惊喜。“这高原荒漠上的树形仙人掌是矮小、邋遢、不起眼甚至卑微的植物,……然而,就是从这样的刺巢里,从倒钩与火苗一般的荆刺里,会每年一次绽放出绚丽的花朵。那花朵……又是那么柔软、可爱、甜蜜、妩媚,比玫瑰还堪称榜样,开放在这对立统一体的荆刺中。”渺小的沙漠生命正是自然美的原始特征。在这个生物链上,自然生命体既要自我生存,又要允许他者生存。拱石国家公园及其周边地区极度缺水,生存法则使得动植物之间既弱肉强食又互惠互利,例如丝兰和飞蛾之间的关系。“飞蛾适时地将卵产在丝兰花的子房中,其幼虫在生长过程中一直以丝兰籽为食,但它会留下足够的籽,供丝兰繁殖用;为报答养育之恩,飞蛾产卵时会把另一棵丝兰的花粉传递给雌蕊”。丝兰和飞蛾相互帮助,共同生存。沙漠中有几个动物们赖以生存的水塘,“晚上,哺乳动物也来光顾,鹿、山猫、美洲狮、狼、狐狸、长耳大野兔、大角羊、野马,还有野驴,每种动物都依照同样顺序先后轮流,相互间还宣告休战;它们是来饮水的,不是来杀戮或被杀戮的”。即使动物也知道生存第一,为了生存自觉地停战。沙漠里的生命俨然生存于一个组织严密的操作和程序系统里,尽管条件恶劣,但它们都自觉地遵循着既定的法则和秩序。

在艾比的沙漠国度里,不仅土生土长的生命有机体与自然和谐相处,即便他这个外来者,也能彻底融入这个大家庭中。经历了短暂的恐惧之后,艾比和牛蛇之间产生了相互信任,“牛蛇和我相处很融洽,我把它拿起来搭在胳膊或脖子上,它毫不抗拒。带它到屋外的寒风和阳光里,它却更喜欢躲在我的衬衫里面,盘在我腰上,歇息在我腰带上。”这不正是人类与动物按照生命的原始状态和谐相处的典范吗?在这旷野里,人与自然亦融合为一体,“我们正在融为一体,在分子层面上混合了。我们都被染上河流和峡谷的颜色;我们的皮肤像阴影里的河水一样呈现红褐色;我们的衣服上覆盖了一层泥沙;我们的赤脚上沾了一层泥,硬得像蜥蜴的皮;我們的胡须褪成了沙子的颜色;甚至连我们的眼球——透过眼皮你只能看到一点点——也染上了浅珊瑚红,那是沙丘的颜色;而我们身上的味道,我猜想,像鲶鱼。”甚至就连“外形也开始消解,差别逐渐消融,变成人与人、人与水、水与石的交融性混合体。” 躺在沙漠中环顾群山,观察天光的瞬息万变,欣赏云卷云舒的星空,艾比已然融入了自然大家庭中,似乎整个人都融化在天空之中,并逐渐消失在远方的群山之外。和自然的融合实现了艾比对地球、对所有生物的热爱和忠诚。常人眼中充满凶险、饥渴、荒凉的沙漠,在艾比笔下却是万物和谐、充满美感的诗意所在。

沙漠:心灵栖息之园

后工业时代环境的破坏,都市的嘈杂与喧嚣,贪婪和物欲的膨胀,让人们感到“无家可归”。人们把目光转向荒野,希望与自然交融,找回原始美中那份曾经的宁静,让心灵不再流浪。艾比选择独居荒野“伊甸园”,用自己的亲身经历为人们展现人类心灵家园的“魅力”,即主体与自然交流后在精神、心灵层面产生的宁静、充实、安全。

穷极半生寻找安身立命之处的艾比倡导对自然的部分“返魅”,认为自然万物,无论是动植物等有生命的物体,还是山脉、河流、岩石等无生命的物体,统统具有自身的“内在价值”。艾比的沙漠独居即是对自然的部分“返魅”,亦即部分地恢复自然的神圣性、神秘性与潜在的审美性。宁静的沙漠充满神性和诱惑力,这里“没有音乐大厅、书本、酒吧、展览室、剧院或运动场,没有教堂和财政大厦,没有战争、选举、交通阻塞或者其他娱乐项目……这里有的是人们期待的其他东西:河里的鲶鱼、峡谷两侧的野味,棉白杨树可以遮荫避暑,刺柏丛可以当柴火,长满苔藓的清泉可以解渴(可遇而不可求),空中有瞬息万变的光彩,还有岩石、平顶山和河流可做精神寄托”。艾比眼中的荒野是人类的“魅力”家园。

空旷的沙漠带给艾比的是轻松与惬意。他终其一生,独居沙漠,但并不孤单:他和身边的猫头鹰、乌鸦、老鼠、松鼠、野兔、囊鼠等一起见证日出日落,他愿意跟鸟儿交流想法,能够明白他板房车里老鼠的情绪变化,能够听出松鸦的失落和孤独。在静谧的沙漠上能与动物进行真挚的情感交流,他感受到的是温暖,而不是孤独和心灵的禁锢。清晨,呼吸着令人胃口大开的空气,观看太阳从沙漠的石柱上冉冉升起,感受大漠无垠和天地浑然一体,这是何等的惬意。然后,光脚踩着沙悠闲地用早餐,同时欣赏着自己的“庭院”:“我所说的庭院是指我周围的一切,从此处绵延至群山,到布克崖,到罗伯的鸟窝,到地之尽头, 地盘大概有内盖夫沙漠那么大,除了我和聚居在一小块地方的莫阿布人,这里可算是无人区。”这原始的荒野之地保持着大自然纯净的风貌,正是艾比的“理想之地”,“每个男人或女人心目中和脑海里都珍藏着对这样一个地方的想象,一个理想之地,一个合适之地,一个真正的家园,它可以世界闻名,也可以不为人知,可以真实存在,也可以子虚乌有……”那片布满岩石的沙漠,红色的沙尘,灼热的悬崖,寂寥的天空,正是艾比的“合适之地”和“真正的家园”。

艾比沉醉于独居沙漠所带来的独处美和豪迈感。一个人悠闲地在瀑布下面的水塘边“梦游”,就“像亚当一样在棉白杨树下裸体漫步,巡视我的仙人掌园。日子变得原始、奇特和费解——一种原罪的因素弥漫在流动的时间中。在似醉似幻的时光里,像道家的庄子梦蝶一样,我也挂念着蝴蝶。”在伊甸园般的荒野生活中,艾比感受着自然的本真和神圣,净化着自己的精神与灵魂。凝望着沙漠上顽强的生命,他更加敬畏自然之魅。这里的植物和动物相对较为稀疏,简单地四散开来。每丛草、每株灌木、每棵树、每根草叶都能享受宽敞的空间,所以这些生命有机体在无生命的黄沙和光秃的岩石上兀自突显得更加坚定、顽强而鲜活。只有这种地质学意义上的真实接触才能感受到自然的豪迈,才能找回真正的自我。

荒野以其“漠然”平衡着人们急躁的心理,以其空旷引导人们走向博大、宽容和理智。心灵安放是故乡,美国西部荒野是他精神的依恋。即使沙漠布满冰冷坚硬的悬崖和岩石,但是远离了现代都市的喧嚣和躁动,摆脱了现代文明的桎梏,这样的荒野生存是一种心灵上的诗意栖居。

结语

传统视野中的沙漠是贫瘠荒凉的代名词,而艾比的《沙漠独居者》在某种程度上颠覆了这一形象,重构了沙漠的生态审美价值,同时提醒新一代美国人:沙漠的独特和珍贵不仅存在于其显性的粗犷,更存在于其隐性的特质。在艾比的视野里,即便恶劣的沙漠环境也孕育着丰富而和谐的生命群落,看似荒芜的沙漠自有其壮观与神圣之美,是人类心灵的栖息地。

[本文系河南省哲学社会科学规划项目“生态美学视域下的美国沙漠文学研究”(2019BWX008)和河南省教育厅人文社科规划项目“特丽·威廉斯生态作品研究”(2021-ZDJH-0150)的阶段性成果。]