松岗罗田水综合整治方案研究

2020-11-19蔡俊涛

蔡俊涛

(广东省深圳市宝安区水务工程事务中心,广东 深圳 518101)

0 引言

人类活动强烈影响着河流的水文特性、物理结构和生态环境[1],城市河道整治是改善城市的生态环境及城市居民的生活环境,将人与自然环境有机的融合在一起,创造一个环境良好、品质高雅、感觉舒适的生活空间环境[2]。以往的河道整治片面追求河岸硬化覆盖,强调河流防洪功能,淡化了水资源功能和生态功能,破坏了河流自然生态链,河流完全被人工化、渠道化,负面影响日益凸显。本文通过研究分析罗田水河道整治工程,系统梳理河道整治目标,科学规划设计,严格生态环境治理与修复,为城市河道治理提供新的思路与启发。

1 罗田水现状及治理思路

1.1 河道现状

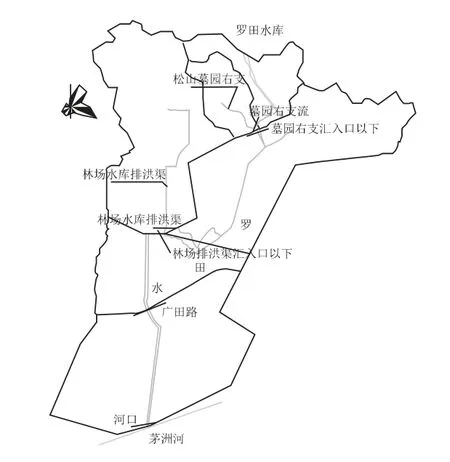

罗田水位于深圳市西北部的宝安区燕罗街道,属于茅洲河的一级支流,流经罗田、燕川两个社区,总长约6.08 km。罗田水发源于罗田水库,中上游沿着广田路由北往南,下游跨过广田路继续南下,最终汇入茅洲河。罗田水综合整治工程建设范围为罗田水干流入茅洲河河口处至上游罗田水库蓝线处、支流林场水库排洪渠及松山右支,河道整治总长8.30 km。水系分布见图1。

1.2 河道治理目标

通过确定工程治理目标,综合配套相关措施手段,完善河道防洪、水质和环境功能。

1.2.1 确保防洪安全

采取上蓄下泄的措施,上游通过设置蓄滞洪区,中下游通过采取河道拓宽、清淤、阻水桥梁、管线拆除手段,提高罗田水干流及支流防洪能力;贯通堤顶巡河路,巩固和提升防汛保障能力。

图1 罗田水系分布示意图

1.2.2 改善河流水质

结合在建的茅洲河沿河截污箱涵,通过实施沿河截流工程,收集罗田水流域内漏排污水及初雨水,接入茅洲河干流截污箱涵内排入燕川污水处理厂处理,改善罗田水水质,减少进入茅洲河的污染负荷。

1.2.3 提升人居环境质量

在防洪安全及水质改善的基础上,通过生态景观修复、环保疏浚等措施修复河流生态,促进人居环境改善。

2 河道综合治理

通过梳理河道整治目标,确定综合采取防洪工程、水质改善工程、生态修复工程和环境提升工程四大板块措施,实现罗田水治理目标。

2.1 防洪工程

2.1.1 工程等级

罗田水防洪标准为50 年一遇,支流防洪标准为10 年一遇。相应的罗田水干流堤防工程级别为2 级,交叉建筑物(涵、闸)级别为2 级,支流堤防级别为4 级。

2.1.2 防洪工程布置

治理范围自河口至上游罗田水库蓝线处,治理总长5.91 km,设计防洪标准为50 年一遇。河道防洪治理根据各段河道特点,主要采取堤岸加高加固、河道拓宽、挡墙加固等措施,河道断面结合沿河截流管分布基本为矩形和梯形复式断面,河道中心线基本维持现状。

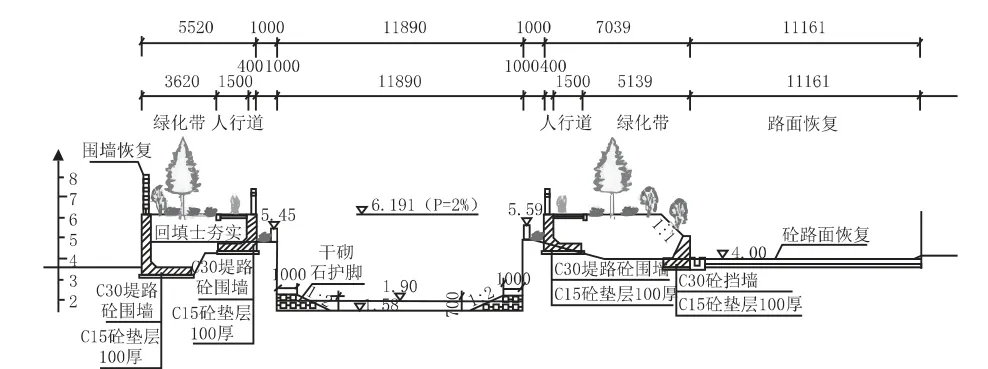

(1)河口至燕川东路段

该段河道两岸现状挡墙分两次建成,下部为浆砌石结构,上部后期加高的砼防浪墙,经水文复核,堤顶高程仍不满足防洪要求,需加高,经地质勘察及现场查勘分析,现状下部浆砌石墙结构较好,本次整治保留,上部防浪墙结构单薄且高度不够,拆除后新建钢筋砼悬壁式挡墙,老墙顶加设绿化带,维持现状断面宽约12 m,堤顶两岸设挡水栏杆(下部50 cm 为实体,上部镂空),两岸各增设1.5 m 宽的步行道,堤后新增挡墙及绿化带,见图2。

图2 河口至燕川东路段断面图

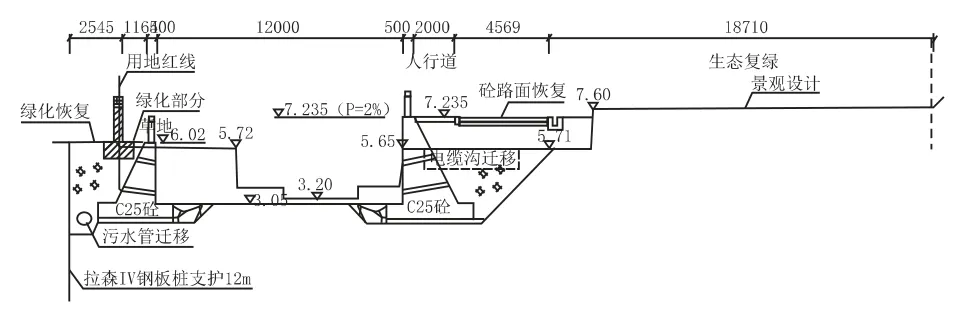

(2)燕罗变电站~朝阳路桥段

该段属罗田水行洪瓶颈段,过流断面不足,本次对河道拓宽,右岸受南方电网影响无法拓宽,本次拟向左岸拓宽,河道断面采用矩形断面,宽12 m,两岸重建C25 砼重力式挡墙,左岸堤顶利用拆除重建的围墙进行挡水,右岸堤顶增设挡水栏杆4 m 宽巡堤路和2 m 宽人行步道,外侧覆绿,见图3。

图3 燕罗变电站~朝阳路桥段断面图

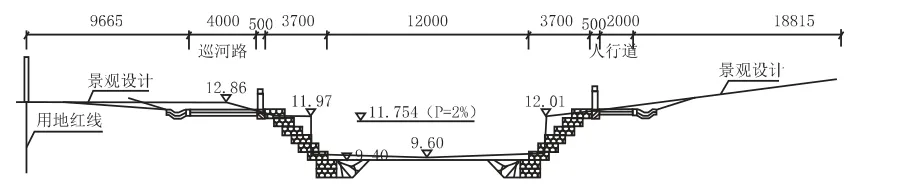

(3)变电站~松山水闸段

该段现状生态、用地条件较好,拟采用梯形断面,底宽12 m,两岸采用石笼护坡,坡比1∶1.5,顶宽19.40 m,右岸设置2 m 宽人行道,左岸设置4 m 宽巡河路,外侧生态覆绿,见图4。

图4 变电站~松山水闸段断面图

2.1.3 交叉建筑物

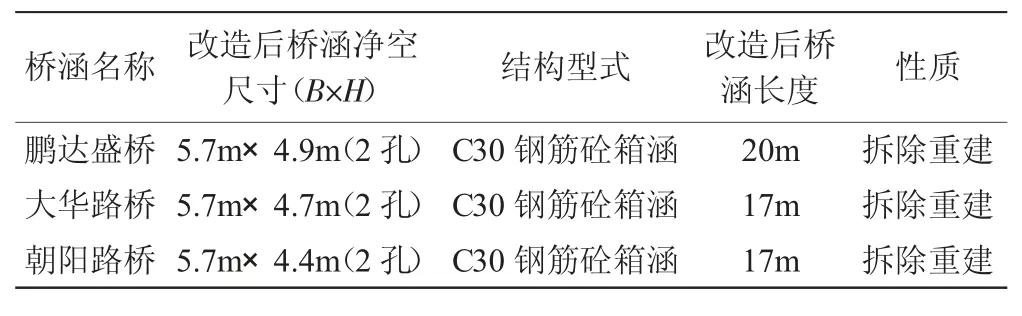

罗田水流域沿线多处桥梁阻水,下雨河水上涨,桥断过水断面或净空偏低,造成桥梁以上河道水面线壅高,严重影响河道行洪,必须进行重建或改造。本次综合整治拟进行改建,罗田水涉及改造交通桥3 座,见表1。

表1 桥涵改造特征表

2.2 水质改善工程

水质改善工程包括截污、补水。

2.2.1 截污工程

主要考虑罗田水干流中下游及支流的截污,截流河道总长7.0 km,其中罗田调蓄湖以上河段仅考虑截污,按2 倍截流,初雨利用罗田调蓄湖(兼湿地)处理,污水在朝阳路处接入市政干管内;罗田调蓄湖以下两岸均考虑设置初雨截流管,初雨截流规模按7 mm/场、1.5 h 布置。

完善市政截污,①新建DN400~DN600 截污管3923 m,检查井115 座,截流井24 座,设置DN400~DN600 顶管288 m,φ6000 混凝土工作井10 座,设总口截流堰一座。②改迁市政截污管道992 m,检查井40 座,截流井15 座。③新增初雨截流,新建DN600~DN1400 初小雨截流管5004 m,检查井134 座,截流井62 座,设总口截流堰一座。总体布置见图5。

图5 截污工程总布局示意图

2.2.2 补水工程

工程近期采用雨洪利用作为罗田水河道景观补水,新建松山及罗田雨洪利用调蓄湖,储蓄雨水,旱季为中下游河道进行补水,调蓄湖占用总规模6.91 万m2,调蓄库容9.71 万m3,远期待燕川污水处理厂规模达到30 万m3/d 后,再考虑铺设补水管至罗田水上游利用污水处理厂尾水进行河道景观补水。

2.2.3 雨洪利用调蓄湖

罗田水上游现状有两处天然水塘,对其进行规整后作为雨洪调蓄湖,分别为松山调蓄湖和罗田调蓄湖,占地面积为6.91 万m2,设计调蓄容积为9.71 万m3,调蓄湖结合自然湿地一并建设,对上游河道两岸初雨起净化作用,同时利用调蓄湖库容作为罗田水中下游河道旱季的补水水源。

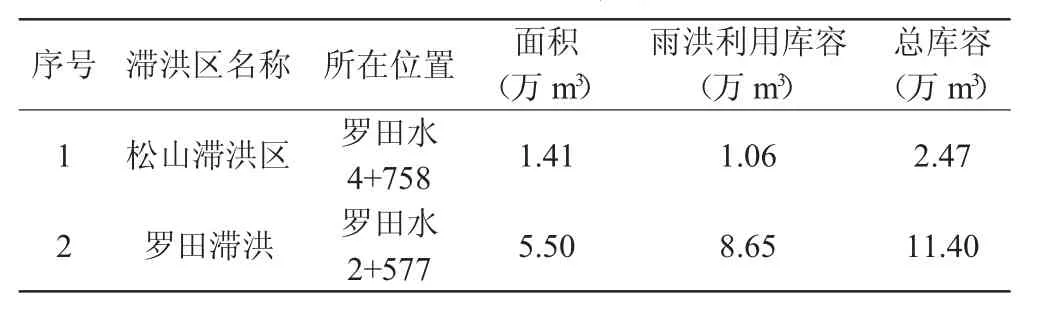

根据河道现状、规划及用地情况,拟利用河道上游两个现状的蓄水塘进行规整,作为河道的滞蓄洪区兼景观用水调蓄湖,共新建2 个雨洪调蓄湖——松山调蓄湖、罗田调蓄湖,总占地面积6.91 万m2,总库容13.87 万m3,其中雨洪利用库容(正常库容)9.71 万 m3,见表2。

表2 调蓄湖现状

2.2.4 生态修复及环境提升工程

根据河道现状实际,结合防洪、截污方案,进行生态景观修复建设,修建河道生态防护林带、隔离带,丰富河道空间,还原河道自然面貌,涵养水源,恢复河道生态系统,提升河道水环境;并在不影响行洪要求的情况下,优化河道河滩地形态,营造具有罗田水流域特色的、低碳、健康的城市水系生态廊道。本工程生态景观修复总面积21.06 万m2,其中绿地面积14.03 万 m2、防护林面积 1.4 万 m2、铺装 3.73 万 m2、木栈道面积0.85 万m2、滩地水生植物种植面积2.262 万m2。

对工程用地红线范围内的河道堤防、岸坡等进行绿化种植,修复因河道土建工程破坏的绿色河岸空间,打造罗田生态景观系统,通过植物景观的软质界面,丰富河道空间层次,通过“两点一线”生态景观建设,使河道成为堤路园一体化的多层次城市服务型河岸带,构筑城市滨水休闲和生态郊野空间。

以罗田水为水生态自然轴线,从上游到罗田水河口水闸确立三个分区,分别为:田园牧歌、生态序曲、城市水廊。植物配置设计根据以上三大分区特色,营造植物造景意境。具体如下:

(1)田园牧歌(罗田水库—龙大高速松岗出口收费站)

以生态保护、水体净化、休闲骑行为主,打造一个远离都市喧嚣,可以净化心灵的生态庇护所;营造具有田园气息的湿地公园。

(2)生态序曲(龙大高速松岗出口收费站—朝阳路段)

结合规划的公园、湿地,营造在洪水来临时候可以蓄水,在旱季可以补水;既能净化水体,又能满足市民需求的隐藏于都市的“绿色海绵”生态公园。

(3)城市水廊(朝阳路—罗田河口水闸)

结合河道现有景观资源及周边用地性质,该段河流以打造具有城市风光的滨水休闲空间为主题;完善河道两侧步行及骑行系统,局部设置景观休闲构筑;为周边居民营造一处可以运动,交流,娱乐的户外滨水空间。

3 结语

城市河道最初功能是满足防洪及居民基本生活需要,随着社会发展,其功能逐渐拓展至提供生态资源、景观文化方面。因此,通过创新城市河道的综合整治思路,全面激发河道水利功能、生态环境功能和文化功能。通过探索总结河道综合治理及河道生态环境建设适宜理论和技术方法,以期为各地污染严重,影像城市环境及居民生活质量的河道整治工作提供借鉴,促使水域和城市建设协调发展。