历史选择题的考核目标、题型结构与做题方法

——以2019 年《考试说明》为例

2020-11-19陕西

陕西

选择题在历史学科高考中具有重要的地位,如何做好历史选择题的高考复习呢?笔者结合自身的教学实践,以2019 年《普通高等学校招生全国统一考试大纲》(以下简称为《考试大纲》)和2019 年《普通高等学校招生全国统一考试大纲的说明》(以下简称为《考试说明》)为中心浅谈复习经验,以抛砖引玉。

由于现有高考体系的《考试大纲》和《考试说明》不再修订,因此,2021 届的高考复习需要参考2019 年《考试大纲》和《考试说明》。虽然《普通高中历史课程标准(2017 年版2020 年修订)》(以下简称为《课程标准》)中明确规定,“学业水平合格性考试和等级性考试的试题类型,目前主要由选择题和材料分析题构成”,但在“典型试题及说明”中并没有涉及选择题。因此,2019 年《考试大纲》和《考试说明》对广大师生仍然具有重要的指导作用。

一、领会考核目标与要求

2019 年历史《考试说明》明确列举了“考核目标与要求”和“题型示例”,一共有9 道选择题,可以分为以下6 类:

第1 类为理解试题提供的图文材料和考试要求,提供的例题是2011 年海南卷第21 题和2016 年全国卷Ⅲ第30 题;第2 类为对有效信息进行完整、准确、合理的解读,提供的例题是2013 年全国卷Ⅱ第28 题和2015 年全国卷Ⅱ第25 题;第3 类为辨别历史事实与历史叙述,提供的例题是2011 年全国卷第24 题;第4 类为理解历史叙述与历史结论,提供的例题是2011 年全国卷Ⅱ第19 题;第5 类为说明历史现象和历史观点,提供的例题是2010 年全国卷Ⅰ第35 题;第6 类为认识历史事物的本质,提供的例题是2014 年海南卷第20 题和2015 年全国卷Ⅱ第33 题。

在这6 类试题中,教师需要领会“考核目标与要求”涉及的8 个历史学概念:历史事物、历史事实、历史现象、历史结论、历史观点、历史解释、历史叙述、历史评价。笔者根据《课程标准》等文件对其进行梳理和解释:

(1)历史事物:具有一定历史文化、历史价值和历史地位的事物。

(2)历史事实:历史上已经发生的过程和事件,不以人的意志为转移的客观存在。

(3)历史现象:历史运动的外部联系和表面特征,是历史本质的外部表现。历史现象和历史本质是构成一个历史事物的两个基本要素。

(4)历史结论:人们对历史现象或历史事件的总结性认识,主要包括对历史现象或历史事件的性质、意义、历史地位等所做的总结。

(5)历史观点:人们对历史进行思考的一般看法。

(6)历史解释:以史料为依据,以历史理解为基础,对历史事物进行理性分析和客观评判的态度、能力与方法。

(7)历史叙述:包括史实和解释,所有历史叙述在本质上都是对历史的解释,区别只是在于解释的正误、深浅。人们通过多种不同的方式描述和解释过去,通过对史料的搜集、整理和辨析,辩证、客观地理解历史事物,不仅要将其描述出来,还要揭示其表象背后的深层因果关系。通过对历史的解释,不断接近历史真实。

(8)历史评价:从某个角度对历史上的人或事情进行评价,必须有鲜明的立场,如唯心主义、唯物主义等,具有相当的主观性。

总体上说,领会了这8 个历史学概念就能够深刻认识高考历史选择题实际上考核的“四大能力”:获取和解读信息(看得懂),即审题能力;调动和运用知识(想得到),即迁移能力;描述和阐释事物(说得通),即表述能力;论证和探讨问题(讲得透),即解释能力,这对于师生进行高考复习具有举足轻重的地位。

二、破解题型结构

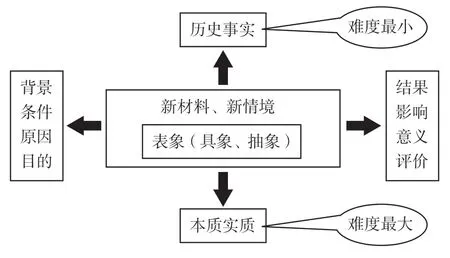

2019 年历史《考试说明》一共有9道6类典型选择题,虽然采用文字型、图画型、表格型和图文型等不同的呈现方式,但主要考查了4 类问题,如下图所示:

图破解新高考历史选择题的结构密码

(1)考查历史表象所反映的本质、实质,经常在题干中使用的词语有“反映”“揭示”“体现”“表明”“说明”等,是难度最大的选择题。

(2)考查促使历史表象产生的背景、条件、原因和目的,经常在题干中使用的词语有“为了”“促使”“据此可知”“由表可以推知”等(属于将来时)。

(3)考查历史表象引发的结果、影响、意义和评价,经常使用的词语有“影响在于”“……了”(确立了、促进了、推动了、产生了、形成了、提升了、实现了)等(属于完成时)。

(4)考查历史表象所对应的具体历史事实,属于《考试大纲》和《考试说明》中“四个考查”中的“考查对基本历史知识的掌握程度”。它是难度最小的选择题,以往的高考鲜有涉及,但2019 年全国卷Ⅱ第32 题属于此类型。

破解了高考选择题的题型结构,学生做题时就能够明白考查的目标和内容,做到有的放矢;通过对试题题干的认真解读,可分清试题属于哪一类型;再结合教材所学内容,便能够选出正确的答案。

三、总结做题方法

针对2019 年历史《考试说明》和高考真题中的选择题,教师应如何帮助学生总结做题方法呢?笔者根据多年的教学经验,试浅谈一二。

(一)最近化原则

选择题的题干经常提供一个时间,做题时,关键要从时间上寻找突破口,再与教材相关知识进行联系。题干中所给时间一般不是教材上直接对应的重大历史事件,4 个选项中包含与题干最接近的时间或历史事件的选项为正确答案。

例1.(2019·全国卷Ⅱ·30)1948 年10 月底,中共中央要求各地通过党校、军校以及其他方式,对干部进行培训,在条件可能的情况下开办正规大学,尽快使干部熟悉政治、经济、文化各方面的管理和技术。这一做法的目的是 ( )

A.推动土地改革进一步深入

B.为工作重心的转移做准备

C.重视科学和文化以推进工业化建设

D.提高执政能力以发展社会主义生产

【解析】本题属于目的类的选择题,考查学生通过解读文字资料,提取信息和运用知识的能力。抓住题干中“1948 年10 月底”,可联系到解放战争进入战略决战阶段,辽沈战役即将胜利;再从题干中“尽快使干部熟悉政治、经济、文化各方面的管理和技术”可联系到1949 年3 月召开的中共七届二中全会,工作重心由乡村转移到城市,需要培养管理城市的干部,故B 项正确。

(二)差异关注原则

由于高考历史选择题是单项选择题,在4 个选项中,如果有2 个或3 个意思相近的选项,一般而言,应该排除这些相近选项。

例2.(2017·全国卷Ⅱ·35)20 世纪70 年代至今,《赫鲁晓夫回忆录》多次出版,并被翻译成多种语言。因其内容的复杂性,不同年代版本的内容均有所不同。由此可知,此回忆录作为一种史料 ( )

A.能够准确记述作者的事迹

B.比相关研究著作的可信度更高

C.版本越新越接近历史真相

D.反映出时代对历史叙述的影响

【解析】本题属于评价类的选择题,也属于史学理论型选择题,考查学生理解史料、说明历史现象和历史观点的能力。A,B,C 三个选项都具有不确定性,应该排除;D项具有时代性,符合回忆录的特点,故D 项正确。

(三)主题一致原则

在选择题的4 个选项中,有些选项进行了偷换概念或张冠李戴等错误设置,此时,只有主语或主题与题干相一致的选项才是正确答案。

例3.(2018·全国卷Ⅰ·28)甲午战争时期,日本制定舆论宣传策略,把中国和日本分别“包装”成野蛮与文明的代表,并运用公关手段让许多欧美舆论倒向日方。一些西方媒体甚至宣称,清政府战败“将意味着数百万人从愚蒙、专制和独裁中得到解放”。对此,清政府却无所作为。这反映了 ( )

A.欧美舆论宣传左右了战争进程

B.日本力图变更中国的君主政体

C.清朝政府昏庸不谙熟近代外交

D.西方媒体鼓动中国的民主革命

【解析】本题属于本质类的选择题,考查学生辨别历史事实与历史叙述的能力。材料的主语是“清政府”,A,B,D 三个选项的主语分别是“欧美”“日本”“西方”,都是从外部因素阐述,只有C 项是从清政府方面阐述,故C 项正确。

(四)化简原则

使用此原则的前提条件是选择题的题干提供了一段比较复杂或过长的材料。对于题干过长或过于复杂的试题,可以把主语、谓语等最关键的部分标出来,总结为一句话或一个关键词,再从四个选项中选出正确答案。

例4.(2018·全国卷Ⅱ·30)美国记者曾生动地记述抗日根据地:“如果你遇见这样的农民——他的整个一生都被人欺凌、被人鞭笞、被人辱骂……你真正把他作为一个人来对待,征求他的意见,让他投票选举地方政府……让他自己决定是否减租减息。如果你做到了这一切,那么,这个农民就会变成一个具有奋斗目标的人。”这一记述表明,抗日根据地 ( )

A.农民的抗日热情得到激发

B.废除了封建土地制度

C.国民革命的任务得以实现

D.排除了国民党的影响

【解析】本题属于本质类的选择题,考查学生理解历史叙述与历史结论的能力。题干最关键信息可概括为“真正被作为一个人来对待的农民就会变成一个具有奋斗目标的人”,表明中共依靠农民,激发了农民的抗日热情,故A 项正确。

(五)逻辑冲突原则

在选择题提供的4 个选项中,某个选项可能存在说法过于绝对、倒果为因或以偏概全等情况,一般包含“完全”“彻底”“根除”“所有”“全部”等词语,这些选项一般是错误选项。

例5.(2019·全国卷Ⅱ·27)研究表明,明代大商人的资本一般为白银数十万两,多者上百万两。到清代中期,大商人的资本一般在一百万两以上,甚至多达千万两。这表明清代中期 ( )

A.商人的地位发生根本性改变

B.重农抑商政策明显松弛

C.商业活动的规模进一步扩大

D.白银开始成为流通货币

【解析】本题属于本质类的选择题,考查学生解读、提炼题干信息,以及运用所学知识解决历史问题的能力。A 项带有绝对化词语“根本性”,重农抑商政策明显松弛是在甲午战后,清政府放宽了对民间办厂的限制,明朝张居正改革使白银开始成为流通货币,故A,B,D 三项应予以排除,C 项为正确答案。

(六)全面适用原则

选择题的题干中包含多层意思,经常使用句号、分号、省略号或“同时”等为标志的并列性语句。在提供的四个选项中,有些选项只能反映题干某一部分意思或是对题干的错误理解,只有能全面反映题干意思的选项才是正确答案。

例6.(2019·海南卷·19)1933 年,世界经济会议在伦敦举行,旨在解决经济危机问题。在会议中,英国强调稳定国际金融,力图以此重新主导世界经济秩序;美国则认为政府的首要责任是恢复国内的繁荣,主张降低关税。会议未能取得实质性成果,是因为 ( )

A.国家干预尚未成为西方经济政策的主流

B.与会国没有合作意愿

C.各国发生危机的根本原因不同

D.经济利己主义的盛行

【解析】本题属于原因类的选择题,考查学生将历史现象置于特定的历史环境下进行分析的能力。题干带有句号和分号,两个句号把材料分为前后两层意思:1933 年6 月召开的伦敦世界经济会议的与会国有合作的意愿(前一层),英美两国的方案只是为了最大限度维护自己国家的利益(后一层),整体说明了在空前严重的世界资本主义经济危机面前,经济利己主义盛行,故D 项正确。

在这些选择题中,有些试题可以同时使用多种原则,达到一题多解。如例6,还可以采用最近化原则,美国国家全面干预经济是在罗斯福就职总统后开始的,故排除A 项。还可以采用主题一致原则,例6 材料第一句话表明与会国有合作意愿,故排除B 项;经济危机发生的根本原因是资本主义制度的基本矛盾,故排除C 项。

在高考选择题的复习中,既要重视《考试大纲》和《考试说明》,又要重视“一体四层四翼”和《课程标准》高扬的五大学科核心素养。教师通过历史教学和研究高考试题,以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标,可以让学生能够从历史发展的角度理解并认同社会主义核心价值观和中华优秀传统文化,认识并弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,树立正确的世界观、人生观、价值观和历史观,促进学生德智体美劳全面发展。