从座右铭看施光南的音乐之“路”

——写在纪念人民音乐家施光南诞辰80周年之际

2020-11-18

施光南生于1940年8月22日,1990年4月18日,49岁的施光南在修改完善歌剧《屈原》的过程中突发脑溢血,倒在了他工作的钢琴旁,5月2日心脏永远停止了跳动。2020年是他诞辰80周年,他离开心爱的音乐事业已经整整30年了。

从2019年5月开始,由于工作关系,我具体负责浙江音乐学院“施光南音乐艺术馆”的筹建工作,和施光南先生的夫人洪如丁老师多次接触,洽谈施光南手稿捐赠、展厅设计、建设等等相关事宜,整理施光南手稿,并到档案馆查阅相关资料。在这个过程中,更多地关注了施光南的艺术成就和生活资料,对施光南艺术和人生有了进一步的认识。了解越深入,就越敬佩施光南崇高的艺术成就和伟大的人格追求。

记得20世纪80年代初期,准确地说,那是1982年,经彭丽媛在中央电视台第二届春节联欢晚会上的演唱,由晓光作词、施光南谱曲的《在希望的田野上》乘着改革开放的春风传遍了大江南北、神州大地。那时,我在中师读书,被这首歌深深地打动,和同学们一起学唱。后来读大学,又在合唱与指挥专业课上排练过这首歌的合唱版,《祝酒歌》《多情的土地》《打起手鼓唱起歌》《假如你要认识我》等等,都听过、唱过,可以说我们这一代人的青少年时代是听着施光南的音乐、唱着施光南的歌曲度过的。如今,看着眼前施光南家属捐赠给我们的几千页字迹隽秀、书写整洁的手稿和施光南生前使用过的物品,仿佛能感受到施光南的气息、温度,我们更加缅怀这位为时代讴歌的人民音乐家。

一、施光南的座右铭

我国的座右铭文化历史悠久、源远流长。座右铭本来是置于座位右侧用于自勉、自戒的语言文字,后来,许多优秀的座右铭广泛流传,成为对众人也有教育意义的格言。如《文选》卷五十六所记载的东汉时期书法家崔瑗“书于座右以自警诫”的百字座右铭:“无道人之短,无说己之长。施人慎勿念,受施慎勿忘……行之苟有恒,久久自芬芳”,以及鲁迅少年时代的“早”字座右铭、徐悲鸿的“人不可有傲气,但不可无傲骨”座右铭,等等,都是用于激励自己的自警之言。

施光南也有自己的座右铭。1986年12月13日,施光南在写给何民胜的信中明确写到“我的座右铭”是两句话:“走自己的路”和“让作品说话”①何民胜:《施光南传》,南京:江苏人民出版社,2015年,第149;148、149页。。这两句话是施光南深思熟虑的行为准则,在他的由连载文章结集出版的《我怎样写歌》一书中“走自己的路”成为一节的标题,“让作品说话”也有清晰的表述:“我坚信一个创作人员要‘用作品说话’,自己的作品是最能反映自己的艺术追求的,比宣言和表态要有用得多。”②施光南:《我怎样写歌》,长沙:湖南文艺出版社,1991年,第5、6页。这部分文字写于1983年3月,早于写给何民胜的信件。

施光南对自己座右铭的解释是“一个艺术家应有自己明确的追求,不应为某些风尚所左右。在‘四人帮’统治时间,我因创作《打起手鼓唱起歌》被迫害,但我并没有改变自己的创作方向;今天在某种‘向钱看’的风气冲击下,我不愿自己的作品沾上铜臭,绝对不为了暂时的‘风头’而迎合低级趣味,同样要坚持‘走自己的路’”,“一个人走什么样的道路并不只是听他的宣言,而主要看他的行动。对于作曲家来说,则应看他的创作实践。我力求走一条‘雅俗共赏’的道路,使自己的作品既受群众欢迎,又不‘媚俗’,既有艺术价值,又不‘孤芳自赏’……如果要了解我的艺术观点,尽在我的音乐之中,这就是‘用作品说话’的含义。”③何民胜:《施光南传》,南京:江苏人民出版社,2015年,第149;148、149页。

座右铭是时刻提醒自己的用于自勉、自戒的话,也是一个人的追求目标或行为准则的高度概括。的确,施光南说到做到,用49年的短暂人生践行了自己的艺术信条,排除各种干扰,战胜各种非难,坚持自己的艺术道路,创作了一大批雅俗共赏的优秀作品。2018年12月18日,在北京人民大会堂隆重举行“庆祝改革开放40周年”大会,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席大会,并在会上发表重要讲话。在这次举世关注的历史性的盛会上,施光南被授予“改革先锋”荣誉称号,位列100位获奖先锋之列,被誉为“谱写改革开放赞歌的音乐家”。这是施光南在离世28年之后获得的荣誉,他虽然离开了我们,但他的歌声永远留在人们心中,成为一个时代的永恒记忆,人民没有忘记他,党和国家没有忘记他,由此可见他的作品影响之深远,也充分证明他用实际行动实现了他的“走自己的路”“用作品说话”座右铭所体现出来的人生理想与艺术追求。

二、“中国乐派”的实践者

施光南的座右铭其中一句是“走自己的路”,那么他走的是一条怎样的艺术之路呢?笔者认为,施光南的音乐道路和近些年来的“中国乐派”建设不谋而合。

2015年10月,中国音乐学院院长王黎光教授提出建设“中国乐派”构想,并在该院“中国乐派高精尖创新中心”多个项目推进实施,2019年,“中国乐派研究”获批立项,成为当年国家社科基金艺术学重大研究项目。关于“中国乐派”的多篇研究论文见诸报刊,成为近几年学界的一件大事。

王黎光先生对“中国乐派”概念的界定如下:“以中国音乐元素为依托,以中国风格为基调,以中国音乐人为载体,以中国音乐作品为体现,以中国人民公共生活为母体的音乐流派与音乐学派的合称。”④王黎光:《坚守根本 与时俱进——建设“中国乐派”系列思考》,《中国音乐》,2020年,第3期,第5页。笔者认为,“中国乐派”不是凭空产生的,而是立足于中国的音乐实践,从中国音乐具体的艺术实践中总结、提炼出来的概念,虽然过去没有这个概念,但构建“中国乐派”的音乐实践活动其实早就存在,施光南就是这样一位“中国乐派”建设的实践者,同时也是一位中国乐派的代表性作曲家之一。

与上述“中国乐派”概念相对照,施光南的音乐作品与中国的社会发展密切结合,与中国的时代生活同呼吸、共命运,无疑是符合“以中国人民公共生活为母体”的社会标准的,其音乐语言以积淀深厚的中国音乐传统为基础,深深扎根于中国音乐传统之中,无疑也是符合“以中国音乐元素为依托,以中国风格为基调”艺术标准的,他创作的都是中国作品,他的作品受到亿万中国人民喜爱,久唱不衰,无疑也是符合“以中国音乐人为载体,以中国音乐作品为体现”的属性标准的。

作为施光南的作曲主课授业恩师,中央音乐学院的苏夏教授对施光南的了解无疑是深刻的。苏夏教授曾撰文说:“他会唱很多民歌,其唱法亦具有各个地方的韵味。无疑,他是个模拟力极强的人。他会唱各种曲艺和戏曲唱段,尤其是京剧唱腔,能唱出梅、程、麒、余等不同流派的特色,并能作一些风格上的讲解。他在试场上的演唱,从表情达意、吐字行腔都具韵味,在音调的伸缩、节奏的松紧和速度的变化上也有一定的创造性,并带有不少即兴创作的成分,这当然是十分可贵的。”“光南对于传统音乐文化是有较深厚的功底的,这对新一代的作曲学生说来并不带有普遍性,他也是经过极大的努力才能做到的。”⑤苏夏:《施光南和他的音乐》,《音乐研究》,1991年,第4期,第9、10;15页。这是苏夏教授对1957年报考中央音乐学院的施光南入学考试时的印象,经过后来音乐学院附中、本科的系统学习,施光南的传统音乐积累更加深厚,外国的作曲技法也驾轻就熟,在进行音乐创作时,左右逢源、得心应手。

施光南能够娴熟地运用自己的音乐积累和作曲技巧,创作出诸如具有陕北风格的《老羊馆》、越剧风格的《西湖春》、傣族风格的《月光下的凤尾竹》等等为数众多的优秀歌曲,但音乐语言又都是创新的。施光南曾说:“在创作中我从来不用那种找一首民歌作为‘素材’来改编的做法,我觉得这似乎更应算作‘编曲’。这种方法,当选择的民歌原型尚不被人熟悉时,还能给人以新鲜感 ,否则极易产生雷同化。出路还应立足于创造……把民间音乐的神韵融汇在自己的精神里,在这样的基础上进行发展。”⑥苏夏:《施光南和他的音乐》,《音乐研究》,1991年,第4期,第9、10;15页。

以《吐鲁番的葡萄熟了》为例,施光南用独特的音乐语言,只前奏部分的一个引子,一下子就把人带到了新疆天山南北广袤的天地中。(见谱例1)

谱例1 《吐鲁番的葡萄熟了》;瞿琮词;施光南曲

这段旋律韵味醇厚,气韵生动,听起来荡气回肠,余音绕梁。其音乐元素取自新疆地区的传统音乐,又利用自己掌握的作曲技巧,巧妙地化于无痕,完全是新创的作品。连绵不绝的长线条乐句,自旋律高点蜿蜒下行,一气呵成,风格浓郁。调式、音阶,特别是其中的小二度音程的巧妙使用,都独具匠心。从整体结构布局来看,引子部分神完气足,深得新疆木卡姆的散板序奏之精髓。

接下来在歌声出现之前,还有一个以手鼓节奏为核心的音乐动机:这个动机短小精悍,时隐时现,贯穿于作品始终。不难发现,这是新疆手鼓的最为典型节奏型之一,它的出现,使得音乐的新疆风格更加鲜明。与前面的散板乐句相比,这一句相当于新疆木卡姆散板序奏之后的起板部分,其音乐语言同样深深植根于新疆的传统音乐沃土中。

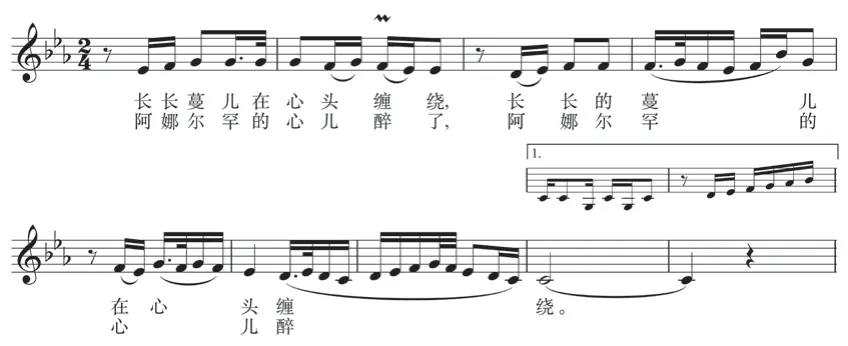

进入歌唱的主体部分,歌曲共2段,每段由8个乐句构成,前面4句亲切地讲述一个故事,娓娓道来,听来就像是发生在自己身边,如见其人,如闻其声,如临其境,非常亲切。接着一个“啊”字,引出后面4句,把积淀已久的情绪推向高潮,饱满充沛,舒展深情。特别是最后一个重复乐句“长长的蔓儿在心头缠绕”,其中的一个“缠”字,演唱中放慢处理,旋律千回百转,仿佛看到葡萄蔓回转缠绕的生动形态,又能感受到歌中的男女主人公缠绵缱绻的浓浓爱情。(见谱例2)

谱例2

这非常生动的神来之笔,完全是施光南天才的创造。而在整首歌曲中新疆手鼓节奏的贯穿、音调素材的化用,立足于传统,风格浓郁,不仅受到全国人民的喜爱,还成为吐鲁番地区的音乐形象代表,在火车站等公共空间循环播放,得到当地人民普遍的接受和推崇。

在施光南的作品中,这样的例子还有很多,他总是能够准确提炼中国传统音乐的菁华,利用自己高超的作曲技巧,用最节俭的笔墨,勾画出一幅风格浓郁的音乐画卷。

立足于传统,超越传统,扎根于民间音乐,又超越具体的民族,成为全体中国人民共同喜爱的音乐,施光南走的正是一条“中国乐派”的创新实践之路。

施光南在谈到自己的创作之路时,有过自己清晰的表述。他本人在对座右铭的解释中曾提到:“我力求走一条‘雅俗共赏’的道路,使自己的作品既受群众欢迎,又不‘媚俗’,既有艺术价值,又不‘孤芳自赏’。”在《我怎样写歌》这本书“走自己的路”一节里,对自己的艺术道路也有一段解释:“模仿看来是捷径,而创新则要艰难得多,真正的艺术攀登者应该选择后一条道路。外来的手法可以借鉴,但必须立足于民族的基础上,我们要有志气,坚定不移地‘走自己的路’。我们国家各民族、各地区有那么丰富多彩的民族音乐宝库供挖掘,每个作曲家、演唱家再注意发展自己的风格,何愁不能形成百花争艳的局面。”⑦同注②,第7页。

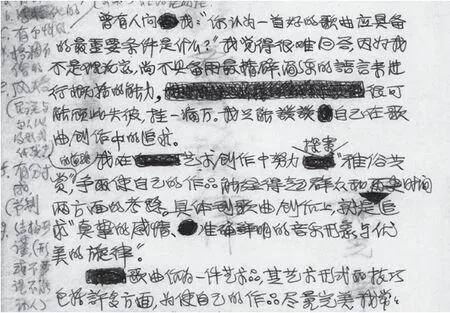

图1 施光南《我怎样写歌》手稿(局部)

由此可见,施光南对自己要走怎样的音乐艺术道路是有清醒认识的。尽管他没有提出类似“中国乐派”等等这样的概念,但他自觉地走在了“中国乐派”的音乐创作之路上,是“中国乐派”建设的实践者,也是中国乐派的代表性作曲家之一。

三、“中国声乐”的艺术典范

施光南一生创作了一大批脍炙人口的歌曲和器乐作品,他的主要成就突出表现在歌曲和歌剧领域,对中国声乐艺术的发展做出了杰出的贡献。

施光南童年时期就显露出过人的歌曲创作天赋,1944年4岁时在重庆读小学,自己编唱、妈妈记录的歌曲《春天》是他的第一首歌曲作品,后来参加学校的儿童节歌唱比赛还获得小学乙组第二名的奖励⑧同注①,第7、8页。,自此开始,歌曲创作成了施光南一生最重要的事业。

施光南的声乐作品创作(包括歌曲和歌剧唱段)成就卓著,闻名于世。他的歌曲旋律动人,使人过耳难忘,达到“余音绕梁,三日不绝”的上乘艺术境界。比如,艺术歌曲《在希望的田野上》《多情的土地》《祝酒歌》《打起手鼓唱起歌》《月光下的凤尾竹》《吐鲁番的葡萄熟了》,以及歌剧《伤逝》中子君的咏叹调《不幸的人生》《风萧瑟》《一抹夕阳》,歌剧《屈原》中的咏叹调《山鬼之歌》等等,或喜悦欢快,或忧郁深沉,或热情似火,或恬静幽适,有的流畅上口、易学易唱(如《月光下的凤尾竹》等),有的绚烂华丽、难度极大(如花腔女高音独唱《山鬼之歌》等),无不刻画细腻、个性鲜明,动人心弦,感人至深。

施光南曾经说过:“我的美学观点,就是强调音乐作品的旋律。”⑨梁茂春:《融合东西,交汇南北——论施光南的艺术歌曲(上)》,《歌唱艺术》,2017年,第10期,第27页。“音乐作品的灵魂是旋律,而旋律的灵魂则是感情。”⑩同注②,第57;57页。他认为:“一般人接受一支歌曲的第一印象,首先就是:旋律好听不好听!”⑪同注②,第57;57页。把旋律视为音乐的灵魂,追求动人的旋律,成为施光南歌曲创作的坚定信条,并把人民大众的听觉判断上的“好听不好听”作为艺术的评价标准。这其实就是施光南之所以能够成为“人民音乐家”最为根本的一个原因,为人民大众创作,为亿万人民而歌,就是受到人民大众喜爱的根本原因。

作为施光南中央音乐学院附中时期的同学和一生的好友,音乐学家梁茂春对施光南非常了解,也极为佩服。梁茂春先生说:“他毕生的奋斗目标就是创作出美的旋律。施光南的艺术歌曲以直指人心的神奇旋律最为动人,最为‘勾心’。就艺术歌曲旋律创作方面的成就而言,毫无疑义,他可以被称为‘当代旋律大师’。”⑫梁茂春:《融合东西,交汇南北——论施光南的艺术歌曲(上)》,《歌唱艺术》,2017年,第10期,第27页。

能够写出这么多、这么美的歌曲旋律,是因为施光南有着过人的音乐天分,精妙的旋律似乎总能不经意间在他如涌泉般的音乐灵感中奔涌而出,梁茂春对此赞叹不已,发出“他的旋律才能是天生的。对于他来说,谱写旋律不是一件需要煞费苦心的事,随便哼哼一下,一条精妙的旋律就出来了,似乎旋律女神会经常眷顾施光南”⑬梁茂春:《融合东西,交汇南北——论施光南的艺术歌曲(上)》,《歌唱艺术》,2017年,第10期,第27页。这样由衷的赞叹!

世上哪有旋律女神,其实这都是施光南刻苦努力、日积月累的结果。施光南对中外优秀的音乐烂熟于胸,尤其是中国传统音乐,已经浸透在他的灵魂深处,看似信手拈来、妙手偶得,其实都是日积月累、千锤百炼。

对于这一点,居其宏先生曾说:“在施光南短暂的创作生涯中,曾投入巨大热情和浩繁工夫,广泛收集、分析我国各民族、各地区的民间音乐,深入研究其旋律之美、风格之奇、韵味之妙,把握其规律,体悟其精髓,如此日积月累,一座浩瀚的音调素材库就这样凝聚而成。一俟某个创作课题、某种创作冲动发出激情呼唤,过往那些音调素材积累便跃然而出,活脱脱鸣响于耳际,随后经一番融会贯通,将它们化为自己的语言和血肉,流泻于谱纸,于是,一首旋律优美独特、风格鲜明,听来既熟悉又陌生,明知其音调素材属地却又不能确指其具体来源的著名声乐作品便这样横空出世矣。”⑭居其宏:《施光南旋律思维与我国当代歌剧创作》,《星海音乐学院学报》,2017年,第4期,第70页。的确如此,我们还可以找到更多的实事依据。

1957年,高中时期的施光南酷爱民歌,同学伍绍祖等人一起凑钱刻印了施光南编选的《中外民歌选》。1959年秋,施光南以优异的成绩考入天津音乐学院,他是最好学、最刻苦的学生之一。刻苦学习专业课的同时,他在学习中国传统音乐上下了巨大的功夫,学唱大量的民歌、戏曲唱段,他的同学高燕生、赵砚臣回忆说:“他有惊人的曲调记忆能力。整本的民歌集,他可以倒背如流;大段的戏曲唱腔和过门,他唱起来句句不漏……有时他不假思索地信手拈来一些民歌或戏曲的片段曲调串连成曲,听起来几乎天衣无缝。有时他谈论某一地区民歌的调式、典型音调和衬词的特色,并即兴编成一曲作为印证,令人佩服。”⑮高燕生、赵砚臣:《施光南的青年时代》,《人民音乐》,1991年,第11期,第13;17页。在谈到施光南的花腔女高音歌曲创作时指出:“他熟谙许多民歌、戏曲中的华彩性拖腔,同时掌握了西洋声乐的华彩程式和技巧,加之他善于恰到好处地运用中国民间音乐妙趣横生的种种衬字、虚词。这些特色,在他所作《歌儿向着领袖唱》《唱得幸福落满坡》等花腔女高音独唱歌曲中,都有较充分的体现。”⑯高燕生、赵砚臣:《施光南的青年时代》,《人民音乐》,1991年,第11期,第13;17页。

施光南说:“我的旋律老师应该说是程砚秋,是程砚秋和其他戏曲演员的唱腔经验启发了我,开了我旋律创作之窍。”⑰同注①,第44页。新颖别致,甚至带有一些“洋气”的三拍子歌曲《青年友谊圆舞曲》,施光南自己解释是从京剧的西皮原板变化而来的,经过对照,同学们发现二者的音调走向、骨干音都一样。这样的例子还有很多。可以说施光南的每一首作品都是扎根于中国传统音乐的沃土,同时借鉴西洋的作曲技术,贯通中西、融会南北,形成中国声乐独特的气质,雅俗共赏,受到全体中国人民的普遍喜爱。

施光南认为,在为人民大众进行歌曲创作时,要做到两条:“一是尽量做到‘雅俗共赏’,二是要因内容、形式、欣赏对象不同而异。”⑱同注②,第58;191;192页。他在进行具体作品创作的时候,总是调用自己的音乐积累,恰当地选用针对性的音乐语言,准确表达富有特色的音乐对象。需要有一定的地方色彩时,选用风格浓郁的地方性音乐语汇,如歌曲《吐鲁番的葡萄熟了》的音调与节奏,带有浓郁的新疆音乐风格,歌曲《月光下的凤尾竹》、小提琴协奏曲《瑞丽江边》具有浓郁的多彩云南风情。在需要表达全体中国人民的共同情感时,则有意模糊具体的地方特色,运用全体中国人通用的“普通话”,成为“中国声乐”的代表,表达全体中国人的共同心声。如《祝酒歌》表达粉碎“四人帮”之后全体中国人的喜悦和欢快心情,在中国改革开放进程中产生重大影响的歌曲《在希望的田野上》表达全中国人的改革意愿和美好追求,在音乐语言的使用上要做到能够代表中国人的共同话语。

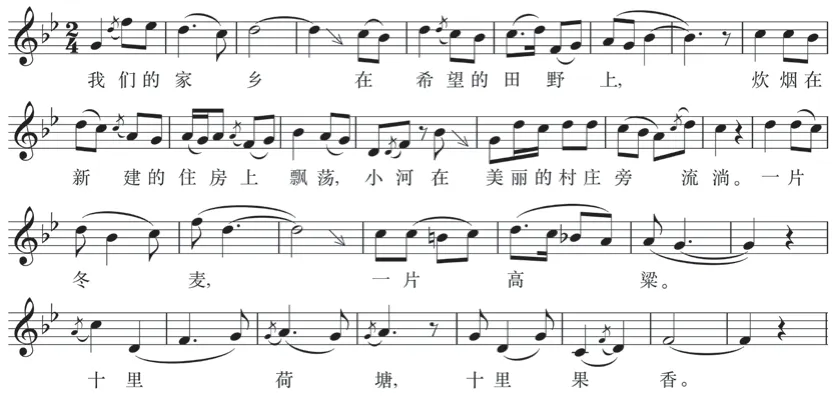

对于这一点,施光南本人有着十分清醒的认识,他在《我怎样写歌》这本书里讲到:“保持歌曲的基本节奏和结构不变”,按照评剧、大鼓和单弦、越剧、豫剧、四川清音、秦腔等风格可以分别谱成地方色彩浓郁的曲子。如,按照评剧的风格,可以谱成下例⑲同注②,第58;191;192页。(见谱例3):

谱例3

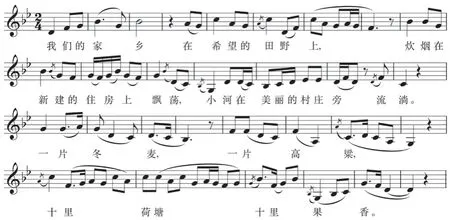

按照大鼓、单弦的风格,可以谱成下例⑳同注②,第58;191;192页。(见谱例4):

谱例4

从上面的谱例不难看到,音符在施光南手中就像是画家的调色板,可以调配出各种各样的色彩,旋律基本框架不变,更改几个音符,就可以谱成地方风格浓郁的属于中国某个地方的音乐。事实上,经过深思熟虑,施光南并没有采用这些地方指向特别明确的音乐语汇,而是采用融汇东西、化用南北的策略,使得音乐形象具有超越具体区域的广泛代表性,为各族人民普遍接受、喜爱。正如音乐学家梁茂春先生所评价的那样:“施光南的艺术歌曲,是‘融合东西’(即‘中西交融’)的结果,又是‘交汇南北’(即音调上的‘南北合套’‘南北交辉’)的结晶。施光南的艺术歌曲抒写人生、直指人心,因而能够超越时代,具有长久和永恒的艺术生命力。”㉑梁茂春:《融合东西,交汇南北——论施光南的艺术歌曲(下)》,《歌唱艺术》,2017年,第11期,第38页。“施光南的优秀的抒情歌曲,都是中、外音乐交汇产生的艺术结晶,有些作品不仅是中国歌曲史上的珍品,也可属于世界优秀歌曲之林。”㉒梁茂春:《论施光南的历史贡献》,《人民音乐》,1991年,第11期,第12页。

施光南的歌曲是真正属于全体中国人民的歌曲,他的灵感来自于积淀深厚的中国传统音乐宝库,同时借鉴外来技巧,活学活用,推陈出新,用中国人的乐感唱出崭新的歌曲,音乐语言是中国的,风格是中国的,他的优秀作品就是中国声乐的一座丰碑,一个典范。

结 语

随着中华民族伟大复兴中国梦的脚步,中华文化建设成为一项非常重要的事业。为了使中国的音乐能够自立于世界民族之林,包括“中国声乐”在内的“中国乐派”的建设任务摆在了我国音乐界诸位同仁的面前,这需要几代人不懈努力才能实现。抚今追昔,30多年以前,施光南作为中国作曲家队伍中的优秀代表,用自己的艺术实践为“中国乐派”能够自立于世界乐坛做出了重要的贡献。施光南不仅是一位“用作品说话”的“中国乐派”的实践者,同时也是一位中国乐派的代表性作曲家。

正如音乐学家居其宏先生所说:“施光南的音乐创作,尤其是歌曲和歌剧创作,以及浸透于其中的旋律思维和旋律天才……非但树立了一个标杆、一座高峰,更是一段艺术传奇、一种深刻警示……在中国歌剧界鲜明而响亮地提出向施光南学习的口号,学习他以人民为中心的创作导向,学习他坚持在歌剧音乐创作中突出旋律思维的中心地位,学习他极具中国气派和中国风韵的旋律思维和优美动人的歌唱性美质,对中国歌剧的健康发展而言,极为必要且正当其时。”㉓同注⑭,第73页。

“极具中国气派和中国风韵”,不仅是对施光南音乐的非常精准的评价,也可以看作是对施光南音乐作品作为“中国乐派”和“中国声乐”优秀范例的有力肯定。