自航耙吸挖泥船浅水航道施工工艺研究

2020-11-17鲁运会李涛

鲁运会 李涛

摘要:长江口南槽航道设计水深5.5m(当地理论最低潮面),挖槽长度约15km,宽度250m,基建疏浚工程量约146万m3,采用中型自航耙吸式挖泥船对长江口南槽航道全槽进行疏浚增深,通过分析研究,改进施工措施,优化施工工艺,合理地解决了自航耙吸挖泥船在浅水航道中边通航边施工的方法,提高了施工效率。

关键词:南槽;耙吸船;浅点;施工工艺

中图分类号:U616

文献标识码:A

文章编号:1006-7973( 2020) 06-0108-03

随着我国经济及航运需求的增长,长江口12.5米北槽深水航道通航压力与日俱增,从而使得长江口南槽航道增深的必要性更加突出。长江口南槽航道全长约86公里(46.4海里),是小型船舶和吃水较浅的空载大中型船舶进出长江口的主要航道。由于受南槽拦门沙浅滩水深的限制,吃水相对较大的船舶均需乘潮通航,迫使部分吃水6~7m的船舶不得不改走拥挤的北槽航道,使得船舶通航效率降低。为维护长江口航道良好的通航局面,满足船舶的通航需求,实施了长江口南槽航道疏浚工程。

国内学者有关耙吸船航道疏浚施工工艺取得了一些研究成果。张群[1]提出了一种适合内河航道浅水区、在自航式耙吸船船首加装的艏冲装置系统进行冲刷和装舱的施工工艺。江醒标[2]对国内外耙吸船施工工艺研究的特点和现状进行分析,提出了已有的研究成果和存在的问题,提出6个重点研究方向。关于自航耙吸船在浅水区施工的有关研究甚少。石进[3]介绍了长江口深水航道疏浚吹填一体化施工工艺,对工艺中的疏浚施工、艏吹抛锚定位以及吹泥施工等关键技术进行重点阐述。郭飞燕[4]等基于装舱溢流施工工艺特点及固体颗粒在液体中的沉降运动规律研究,以工程实例为依据,分析溢流施工工艺在航道疏浚工程中的适用性。

1 工程概况

长江河口为典型的多级分汊型河口,自徐六泾以下经崇明岛分为南支和北支,南支河段经长兴岛和横沙岛分为南港和北港,南港则经九段沙再次分为南槽和北槽。南槽航道位于长江口南槽,自圆圆沙警戒区东侧边界线到南槽口外B警戒区西侧边界线之间,全长86km。

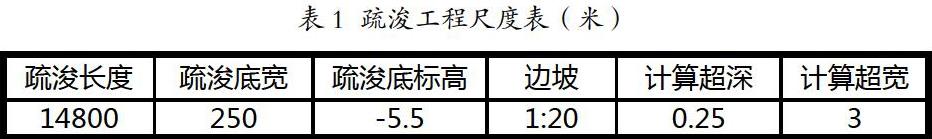

本工程疏浚段位于南槽航道中段,九段灯船下游约15km,航道设计深度5.5m(当地理论最低潮面),挖槽长度约15km,宽度250m(疏浚工程尺度表见表1),疏浚船机采用自航耙吸挖泥船;疏浚土采用外抛方式处理,在长江口3#倾倒区进行抛泥。

2 水文资料分析

外海潮波进入长江口后因受地形及长江上游下泻径流的影响,潮波发生变形,潮位每天两涨两落,涨、落潮历时明显不等,潮汐性质为不正规半日浅海潮。

2.1 潮位特征值

南槽航道沿程有中浚、南槽东等潮位站,各站潮位特征值见表2。

2.2 南槽航道下段水域潮流概況

南槽潮流在S29灯浮以外,为360。顺时针方向旋转的旋转流,周期为12h25m;S29灯浮以内,由旋转型转为前进波型的往复流。大汛时最大流速可达2m/s( 4kn)左右,小汛流速为1.0m/s( 2kn)左右。涨落流速大致相等,但在洪水季节或上游有大量雨水下泄时,落潮流流速,大于涨潮流流速。

南槽航道中流速为零的时间基本上不存在,因当表面还在落潮流时,底层已开始涨流,或表面尚在涨流时,底层已开始落流。

2.3 南槽最大流速可按下式进行估算

涨(落)落(涨)潮潮差(m)÷0.92m=最大流速( kn)

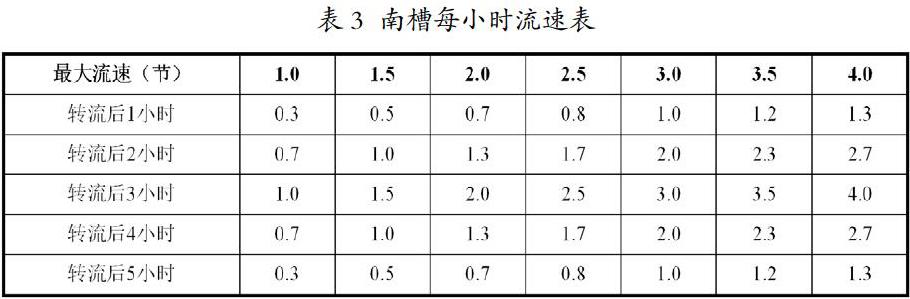

南槽每小时流速(只限于半日潮港往复流),详见表3。

3 施工难点

3.1 自然条件对施工的影响

长江口水域常年受风、浪、流影响大,六级以上的大风时间占到全年的一半以上,冬季的迷雾天气、夏季的强台风、冬季的寒潮大风,都给施工的顺利进行带来了较大阻碍,影响了施工船舶有效作业时间;此外,大风、台风可能引起的骤淤也对航道施工带来一定影响。

3.2 抛泥区抛泥的干扰因素

3#抛泥区为长江口南槽航道疏浚工程基建期唯一抛泥区,耙吸挖泥船进出3#抛泥区作业相互之间的影响较为突出。此外,3#抛泥区进出口处在施工期内存在大量渔网,给进出该区域抛泥的船舶带来一定的安全隐患。

3.3 工程施工与航道营运之间交叉影响

在工程实施过程中,长江口南槽航道疏浚工程施工船舶与进出口船舶之间交叉影响,特别是一些小型的渔船等,船机性能差、通讯设备不全、无AIS系统等状况,对耙吸船的施工、航行安全造成较大威胁。

南槽航道天然水深较浅,施工船舶需乘潮作业,需要一定的潮位以满足船舶满载吃水要求(即需在高潮位时施工,每天可施工时间减少)。但高潮位时,同时为进出口船舶最为密集时段,船舶多而复杂,对施工船舶的施工及航行安全造成较大的安全隐患。

3.4 中心标对航道疏浚的影响

长江口南槽航道原使用中心标,且中心标不在本工程航道中心线上,后在施工期未中心标拆除。前期因中心标的存在,耙吸挖泥船施工时需避让航标,为满足施工进度,在确保安全的前提下又需尽量挖足中心标附近区域,尽量减少后期扫浅区域,缩短扫浅时间。后期拆除中心标时,耙吸挖泥船又需避让航标作业船。因此,中心标的存在对船舶施工的难度、质量、进度、安全等均造成了较大的影响。

3.5 施工区域水深受限

施工区域内水深相对较浅,施工区域水深大多不足5.5m,严重影响了耙吸挖泥船施工效率的正常发挥,同时也给耙吸挖泥船的施工、航行安全带来隐患。

4 施工方法

本工程采取分段、分带施工法,根据潮位情况采用装舱加溢流的施工工艺,抛泥至指定抛泥区。

4.1分段、分带施工法

自航耙吸挖泥船进行疏浚施工时,通常根据具体施工区域的长度、宽度、挖深等确定分段、分带开挖。从自航耙吸挖泥船的施工工艺出发,本工程施工时,纵向分约3-5km为一段,横向两边线向内各105m分为一带、中心线向两侧各20m分为一带(见图1)。同时,要在保证施工安全的前提下,提高施工效率,做到航道的均匀增深。

4.2 装舱溢流法

装舱溢流法是耙吸挖泥船最主要的施工方法,该施工方法的一般施工过程是挖泥船进入指定的开挖带内,将耙管放至水平状态后启动泵机,根据当时潮位将耙头下放至泥面,将耙管内的清水和低浓度泥浆直接排出舷外,待泥浆浓度正常后再打开进舱闸阀装舱;当泥舱装满后仍继续泵吸泥浆进舱,使泥舱上层低浓度的泥浆水从溢流口溢出。采取这一施工方法必须对溢流时间加以控制,根据不同土质控制溢流时间,尽可能使泥舱的装载量达到最大,然后停泵起耙,把装载的泥砂运到指定的倾倒区抛卸。

本工程为提高施工效果,在施工过程中增加对航道内疏浚土的扰动时间,控制每船次挖泥时间,装舱满载驶离挖槽,到达倾倒区前减速航行,根据潮流方向确定抛泥航向,在倾倒区域内稳住船位,随后打开舱底泥门抛卸泥土,待舱内泥土抛净后关闭泥门,驶离倾倒区。

施工流程图如图2所示:

4.3 施工原则

分段交接处的浚挖施工方案:为避免造成在段与段的结合部位出现浅埂,投入的施工船舶在搭接段施工时向相邻施工段挖进100m,以确保施工质量,达到均匀增深。

针对施工区域水深较浅、施工区域大多不足5.5m水深的特点,在施工过程中,施工船舶结合船舶实际吃水、潮位采取候潮施工。根据南槽水深特点,适时利用可施工低潮位,采取抽舱、调整溢流高度等工艺,增加施工船次,在确保船舶施工、航行安全的同时最大地发挥施工效率。

在整个施工过程中,控制耙迹线在施工区内的分布,防止漏挖和超挖。对浅区实行重点浚挖,从而达到均匀增深,控制平整度。在掃浅施工中,采取斜向、“S”形或“8”字形施工,从而做到有针对性的扫浅,提高了航槽平整度。

5 结论

通过工程证明,以下施工工艺以及应对措施有助于耙吸挖泥船施工浅水航道,提高施工效率,确保施工安全。

(1)分段、分带施工法:根据船舶长度、宽度合理划分施工带,细化施工任务,各船舶通力配合,逐层逐带打通航道水深;

(2)装舱溢流法施工:采取下溢流减载施工方式、延长低溢流时间等方式,增加航道过耙次数,延长挖泥时间,提高装舱量和施工效率;

(3)合理选取进点时间:根据南槽潮位情况选取合适的进点时间,充分利用低潮位无法施工的时间进行轻、重载运泥,减少候潮滞航时间;

(4)制定航行、进出抛泥区路线:高潮位期间航行船舶较多,科学制定航行路线及进出抛泥区路线,可规避风险,确保安全,保证正常施工。

长江口南槽航道的打通对上海港有着至关重要的作用,为长江口12.5m黄金水道分流了几乎全部的小型船舶及大部分减载的大型船舶,不仅减轻了深水航道的通航压力,还提高了上海港的通航效率,同时又进一步加强了两路航道的通航安全,对长三角地区的繁荣稳定起到积极的推进作用。

参考文献:

[1]张群.自航耙吸挖泥船浅水施工加装艏冲装置施工技术与应用[J]水运工程,2014(7):163-165.

[2]江醒标.耙吸船施工工艺综述[J].水运工程,2017(8):45-49.

[3]石进,刘栓,宋理想.长江口深水航道疏浚吹填一体化施工工艺[J]水运工程,2017(10):216-220.

[4]郭飞燕,李军,谢丽娜,et al.装舱溢流施工在航道疏浚工程中的应用[J]水运工程,2015(7):187-202.