基于发展观视角下的高校教师职业压力演变及组织管理策略研究

2020-11-17杜巧玲任增强

杜巧玲 任增强

摘 要:高校是培养社会主义建设者和接班人的主阵地,高校教师是落实立德树人使命的直接承担者。通过分析改革开放以来我国高校教师职业压力源演变过程,提出了基于唯物辩证法的高校教师职业压力源转化演变模型。该模型把“以意识形态、精神需求为主”和“以物质需求为主”作为一对压力源,分析了改革开放以来我国高校教师职业压力在两个压力源之间不断周期性转化、螺旋式上升和波浪式前进的发展过程。提出高校教师组织管理应该顺应这种发展趋势,在变化的每一个阶段及时调整策略,因势利导的助力该螺旋式周期变换,让教师职业压力转变过程尽可能符合发展规律。为建设基于发展观视角下的高校教师组织管理策略提供参考,从而尽量避免矛盾的激化。

关键词:高校教师;职业压力;演变;发展观;组织管理

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2020)32-0001-08

Abstract: Colleges and universities are the main positions to cultivate socialist builders and successors, and university teachers are the direct undertakers of the mission of Building Morality and cultivating people. By analysing the evolution process of the occupational stressors of university teachers since the reform and opening up, this paper puts forward the transformation and evolution model of the occupational stressors of University Teachers based on materialist dialectics. The model takes "Ideological and spiritual needs" and "material needs" as a pair of pressure sources. And this paper analyzes the development process of the continuous cyclical transformation, spiral rise and wave type progress between the two pressure sources since the reform and opening up. This paper puts forward that the organization and management of university teachers should comply with this development trend, adjust the strategy in time at each stage of change, and help the spiral cycle transformation according to the situation, so as to make the transformation process of teachers' professional pressure conform to the development law as far as possible. It provides reference for the construction of University Teachers' organization and management strategy based on the perspective of development concept, so as to avoid the intensification of contradictions.

Keywords: university teachers; occupational pressure; evolution; development concept; organization and management

改革開放以来,我国社会各方面发展都取得了辉煌的成就,高等教育事业也得到快速发展。为提高人才培养质量,提升学科建设水平,促进学校创新发展,在教育部的指导下,各高校都相继出台了一系列改革措施。教育改革的持续深化、教育教学环境的不断变化、高校内部竞争的日益激烈,导致高校教师必须面对教学、科研等工作和生活压力。长期过度的职业压力会加速机体的老化, 导致身心功能失调,产生疾病[1]。持续的“负作用”不仅会导致教学质量下降,还可能对学生价值观的形成与发展产生消极作用,最终会影响教育事业可持续的良性发展。因此,有必要深入研究高校教师职业压力变化特点,因地制宜的完善组织管理策略,使教师身心健康与教育改革之间协调共进,推动高等教育事业持续健康发展。

本文通过分析三十年来随着教育改革措施的不断深化,教师职业压力出现的变化,探讨围绕“以意识形态、精神需求为主”和“以物质需求为主”两个压力源演化的特点,期望能为高校教师压力问题的预防和干预提供参考。

一、高校教师职业压力研究概况

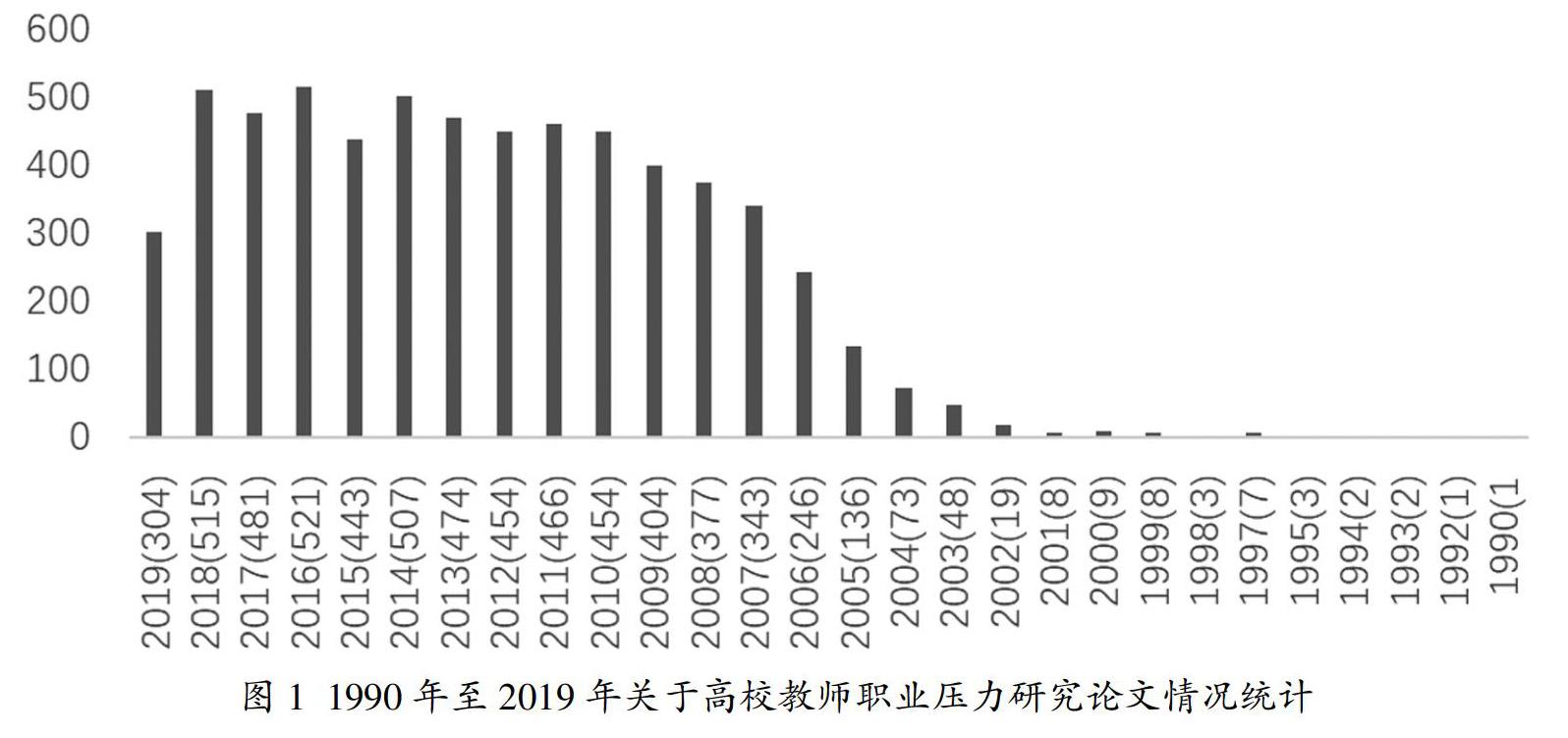

通过在中国知网使用高校教师、职业压力等关键词索引,自1990年至2019年收录的关于高校教师职业压力的相关文章总计有6300余篇,每年发表的相关论文数量如图1所示。统计显示,1990年-1995年,有学者开始关注高校教师职业压力;1997年-2004年,相关的研究逐渐增多;2005年-2009年,每年发表论文数量超过百篇;2010年以来,相关研究论文发表数量相对稳定。图1表明,高校教师的职业压力问题从1990年开始得到了社会的关注,且呈逐年递增趋势,但直到2007年以后才引发社会广泛讨论。

20世纪90年代,中国正处于改革开放初期,受历史原因影响,高校教师普遍存在缺乏经验、心理准备不足、压力大等问题。在当时有计划的商品经济背景下,为了建立高校教师的考核制度和晋级增资制度,高校教师薪酬制度的改革主要以职务工资为主。1990年,巫勇军等[2]关注了青年教师的岗前培训问题,指出青年教师的问题体现在“思想政治素质不高、专业思想不牢及职业道德上的问题”,故存在教学、科研效果不佳等问题。此时期,高校教师的压力主要源于自我提高的需求,即迫切要求在专业知识方面进一步提高,也需要在思想品德、职业道德等方面提高自身素质。

1991年,由原国家教委人事司组织高校教师管理考察团对美国高等学校教师管理工作进行了考察[3],分析借鉴了美国多所高校教師管理,给出了“分层次、多渠道地解决教师的工资及医疗、退休待遇”等建议。高校教师的目标管理是一个可控制的活动过程,能完成压力形成、消除之间的转换,以期形成最小阻力,有助于目标达成[4]。虽然此时期,高校教师有较高的精神追求,但现实生活的窘迫开始成为急需解决的问题。

改革开放深入过程中,市场经济模式逐步建立,在这个时代背景下,高校教师的压力主要源自薪酬待遇[5]。因此这一时期,国家的有关改革政策主要针对薪酬待遇方面制定,以期在一定程度上提高教师的生活质量,改善工作环境,激励他们努力奋斗。

1993年,为了逐步建立符合高校特点的薪酬机制,国务院批准了高等学校工资制度改革方案,实行专业技术职务工资制度。随着高校教师职业制度改革的推进,改变了计划经济体制下刚性的教师职业制度,以期调动包括青年教师在内的广大教师的工作积极性[6]。“富有弹性与活力的”“具有竞争、淘汰的”,打破旧模式的教师职业制度就此展开。在这种形势下,高校教师的压力源转变为“以物质需求为主”。

通过高校工资制度改革,引入竞争、激励机制,建立了以“按劳分配为主,多种分配方式并存”的分配模式,体现了市场经济对高等教育分配制度的影响,对激发高校教师的投身教育事业起到了促进的作用。竞争必然导致对高校教师的心理造成压力。1997年,冒荣等[7]从经济收入、住房和职称评定方面讨论了高校教师的精神压力问题,指出了在新的制度下的校内资源分配问题。1999年,李竹渝等制作了USMFI问卷,调查研究沿海、内地两种不同经济发展地区的高校教师精神压力问题。问卷调查了包括了工科、综合、师范院校等高校。统计结果显示,其中35.6%的教师承受了“很强”的精神压力,59%的教师感到“有一些”精神压力,5.4%的教师感觉到的精神压力“弱”或者没有感觉到。精神压力源按贡献率的大小分别为学术评估、时间制约、学术参与、院系影响和环境(社会、工作条件)[8]。大部分教师精神压力部分来自于对校内资源的竞争,以往“安于清贫、潜心教学和科研”的教师,开始为获得较高经济收入而焦虑[8]。

随着竞争机制的引入,导致高校青年教师的心理压力日益加重。社会开始关注青年教师的职业压力,并提出青年教师心理压力的缓解策略[9]。心理压力源自于“文化震荡”。现代社会的快速发展,文化的多元化碰撞,要求高校教师快速学习和思考新的知识内容,必然加大了高校教师的心理压力[10]。快速掌握新的知识内容,必然导致高校教师的工作时间延长,工作压力不容易消除。高教系统“竞争机制”不断深化的过程中,青年教师的压力越来越突出,相比于社会的整体经济水平,待遇依旧低、住房难、生活负担大、教学和科研负担重[11]。

持续的压力会引发高校教师出现身体健康问题。2002年,广东省教育工会和部分高校组织了一项关于高校教师健康状况的调查,涵盖19所高校的8417名教师。调查显示,其中69.18%的大学教师身体处于亚健康状态。高教系统的人事制度改革是导致教师的压力来源之一[12]。教师既要完成教学任务还要投身于科研,同时要不断吸收新知识,提高自身业务能力,高强度的脑力劳动使高校教师面临的压力与日剧增[13]。我国高等教育的超常规发展带来教育的结构调整,加剧了高校教师的压力。压力主要源自生活方式的变化,工作结构的可变性,扩招带来的学生人数增加和班级规模扩大,对高校教师越来越高的职称和学历要求以及科研方面的硬指标,公众对教师的素养永无止境的高要求[14]。2003年有研究者对宁波大学的青年教师进行问卷调查显示,认为教学任务繁重的占30.2%,科研任务繁重的占25.3%,职称晋升难的占50.2%,申请课题难的占24.5%。调查还显示,出现心理健康问题的教师占比为48.9%[15]。对暨南大学、中山大学、广东外语外贸大学等高校开展的问卷调查显示,有30.4%教师压力来自于“申请不到科研课题”。高校教师的健康状态比率为:健康10.40%,亚健康69.18%,疾病状态20.42%[16]。对武汉市3所综合大学的高校教师问卷调查中显示,有63.6%的教师感觉高压力,有27.7%的教师感觉中等压力,仅有8.7%的教师感觉压力较小或没有压力的教师[17]。采用分层随机抽样方式对吉林大学的教师做了问卷调查,感觉压力大,容易疲乏,情绪衰竭的高校教师为43.5%;否定自我的高校教师为45.9%;被动工作的高校教师为6.5%[18]。中国人民大学公共管理学院组织与人力资源研究所和新浪教育频道联合启动了“2005年中国教师职业压力和心理健康调查”。有学者根据调查数据制作了“中国教师工作压力状况图”。结果显示,感觉压力非常大的高校教师为34.60%,压力比较大为47.60%[19]。针对“现在的工作常使我感到身心疲惫”问题的调查统计显示,有近60%的教师感到工作压力,在不同属性的教师中,年龄在30岁-50岁之间教师的压力感最强;而职称为副高级、中级的教师明显感觉到了压力[20]。

2006年,人事部、财政部、教育部联合下发《事业单位工作人员收入分配制度改革方案》(国人事部发[2006]56号),对高校分配制度做出了新的调整,进一步体现了市场经济对高等教育的影响,由岗位绩效工资制替代了原有的专业技术职务等级工资制。这种调整使高校教师组织管理策略进一步深化了“以物质需求为主”压力源强度。

2009年,对广东省部分大学(华南理工大学、中山大学、华南师范大学和暨南大学)教师的总体压力情况调查显示,从绝对数值的角度来看,广东省高校教师的压力处于中等水平[21]。对福建普通高校做随机抽样问卷调查,结果显示,分别有46.5%的高校教师存在情绪衰竭、48.9%的高校教师存在低成就感、29.6%的高校教师存在去个性化现象[22]。调查显示,湖南省高校教师的最大压力源是工作和待遇负荷压力[23]。相对于中国其他的各类大学,研究型大学教师的职业压力的总体感知度更大,达到73.2%。在这个群体中,有77.5%的高校教师评价自己的工作量是超负荷的;41.8%的教师评价自己无法兼顾教学与科研[24]。广州的大学教师中有80%长期感到压力大,经常感到疲劳的占调查人数的75%,经常失眠的占调查人数的46%[25]。黑龙江地区在不同年龄段范围内高校教师做了工作压力水平的调查,结果显示:小于30岁的教师处于压力状态的有50.7%;30~39岁之间教师处于压力状态的有54.2%;40~49岁之间教师处于压力状态的有的73.0%;50岁以上教师处于压力状态的有40.0%[26]。高校教师工作压力状态分可划分为四种类型:低压力感低压力反应型、高压力感低压力反应型、高压力感高压力反应型,低压力感高压力反应型,占比分别是31.7%、18.8%、33.2%、16.2%[27]。教学压力和科研压力的相关性是最高两个压力源[28]。河南省研究结果表明河南省高校青年教师的工作压力与心理健康水平显著正相关,回归分析显示心理健康60.4%的变异量。工作压力的持续作用,致使青年教师出现了各种各样的心理问题:感到心慌、心绪不宁、疲乏无力,情绪消沉,悲观厌世等[29]。

随着高校管理体制改革的不断推进,在职称评定、岗位考核、论文发表、项目申报、经济收入等方面都对高教教师提出新的更高的要求,带来新的压力。2014年,对西部某重点高校的统计分析得出:评价自己工作压力偏大的教师占68.87%。其中具有副教职称的教师认为工作压力较重的占70%,讲师占75%[30]。《中国高校青年教师调查报告》显示,青年教师感觉“压力大”的占72.3%,其中36.3%的人感觉“压力非常大”[31]。2015年对北京市部分高校青年教师的综合压力情况进行了测评,认为压力高的教师占52.9%,其中11.1%的人表示压力非常大;感觉压力适中的占35.6%;感觉压力轻微的占11.6%[32]。2016年,江西省在4所本科院校共检出有自杀意念者133人,检出率为5.92%。工作压力不断增大,自杀意念越强烈。统计发现,高工作压力组检出率为8.68%,有自杀意念者65人;中工作压力组检出率为5.48%,有自杀意念者41人;低工作压力组检出率为3.6%,有自杀意念者27人[33]。对陕西师范大学在职教师压力调查显示:感到工作压力的教师占46%,压力适中的占35%,压力较低的占15%,无工作压力的占4%[34]。2017年6月通过对全国22所高校开展调研,把高校教师工作倦怠定义为四种类型:低度倦怠型、中度倦怠型、边缘倦怠型和高度倦怠型,所占的有效样本比例分别为16%、42%、11%、31%[35]。昆明地区高校教师工作压力调查显示:感到非常有压力的教师占17.2%,感到工作压力比较大的教师占49.8%,压力适中的占26.4%,压力较低的占6.6%[36]。对山西、河北、河南地区的高校教师压力调查显示:超过60.3%的教师工作压力程度高。压力主要源自绩效考核,其中科研任务和考核的压力最大,62.1%的教师认为该压力很大[37]。此时期,高校教师已承受了过重的心理压力。虽然教师的压力表现为心理负担过重,但究其根源依然是物质需求膨胀导致需求无法满足欲望产生的压力。

二、高校教师职业压力源演变过程分析

由前述分析,从20世纪90年代至今,高校教师的职业压力源有所变换,但压力值不断提高。20世纪90年代,高校教师虽然工资待遇低,但教师首先面对的是提高专业知识、提升思想政治素质及提高职业道德的压力。该压力源是以精神需求为主,符合当时历史发展的要求。这种压力对提高教学质量,培养社会主义事业合格人材是有激励作用的。随着市场经济模式逐步建立,此时高校教师的物质生活水平过低,此时压力主要体现在如何提高薪酬待遇,提高物质生活水平。高校教师职业制度的改革打破了计划经济体制下刚性的教师职业制度,提高工资待遇的同时引入竞争、激励机制。本次改革将高校教师压力源改变为以物质需求为主,是顺应时代发展需要的,减少了物质需求的主要矛盾。通过改革,提高了待遇,改善了工作环境,调动了工作积极性。2006年,高校分配制度进一步深化,岗位绩效工资制取代了专业技术职务等级工资制。以物质需求为主的压力其强度日益增强,在职称评定、岗位考核、论文发表、项目申报、经济收入等方面都对高教教师提出新的要求,带来新的压力[38]。压力过大让人感到威胁和不安,消耗人的精力和体力。高校教师处于亚健康状态的比例为51.56%(发达地区)、69.5%(欠发达地区)[39]。

虽然高校教师的薪酬待遇不断提高,但是相对于薪酬的增加,精神压力随之不断提高。持续的高压力已经耗尽了高校教师的精力,透支了高校教师的体力,已经有部分高校教师出现了身体、心理的问题,更甚出现自杀意念[33]、自杀事件[40]。

当前阶段,高校组织管理需要制定恰当的组织策略,控制高校教师所承受的压力,为高校教师顺利开展教学、科研工作提供“动力源”,保持高等教育持续健康发展。

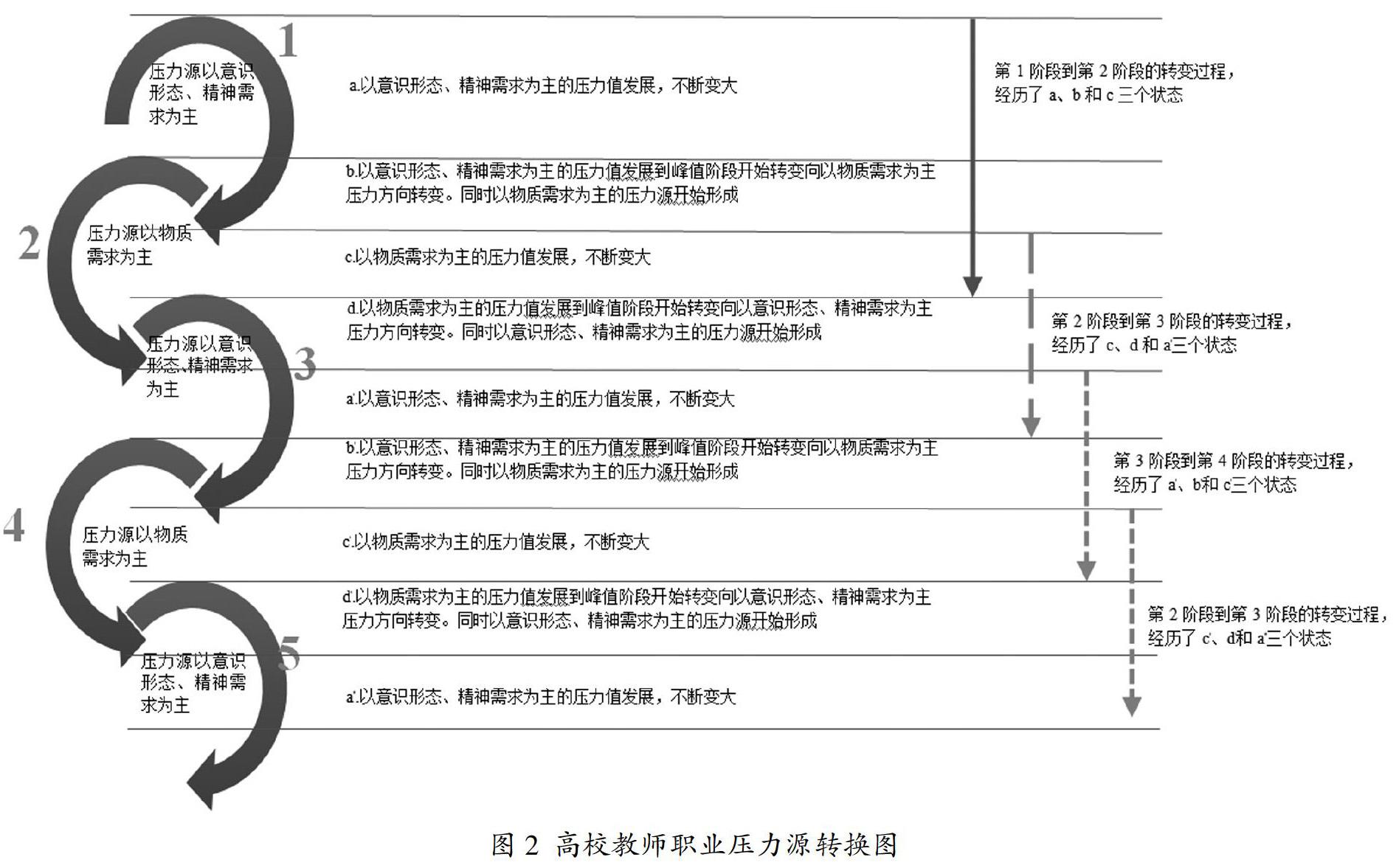

高校教师组织管理应该随社会发展,不断调整策略,调控施加在高校教师身上的压力强度和压力持续时间,顺利完成压力形成和消除不断转换的过程,既要激励高校教师充分发挥自身的能动性,又要保护他们的身心健康。为此,高校教师组织管理应该控制完成如图2所示的高校教师压力源转换过程。

对立统一规律是把握唯物辩证法的一把钥匙,是事物发展的内在动力。如果把“以意识形态、精神需求为主”和“以物质需求为主”这两个压力源看做推动事物发展的一对矛盾,那么这对矛盾之间要“相互依存,相互渗透,相互转化”。如图2所示的第1阶段、第3阶段和第5阶段代表压力源“以意识形态、精神需求为主”;第2阶段、第4阶段代表压力源“以物质需求为主”。根据对立统一规律,第1阶段必然向第2阶段发展,第2阶段必然向第3阶段发展,第3阶段向第4阶段发展,第4阶段向第5阶段发展,矛盾双方交替互相转化。在每次转换过程中,虽然主体是从压力源“以意识形态、精神需求为主”向“以物质需求为主”转变或者压力源“以物质需求为主”向“以意识形态、精神需求为主”转变,但每次转变又不是完全相同的。因为在矛盾变化过程中,变化基础、变化条件都发生了变化,即第1阶段、第3阶段和第5阶段虽然都是压力源“以意识形态、精神需求为主”的阶段,但已经不是完全意义上相同的阶段;第2阶段、第4阶段虽然是压力源“以物质需求为主”的阶段,但已经不是完全意义上相同的阶段。因此第1阶段向第2阶段发展变化与第3阶段向第4阶段发展变化虽然总体趋势是压力源从“以意识形态、精神需求为主”向“以物质需求为主”转变,但具体发展过程是不相同的。同理,第2阶段向第3阶段发展變化与第4阶段向第5阶段发展变化虽然总体趋势是压力源从“以物质需求为主”向“以意识形态、精神需求为主”转变,但具体发展过程是不相同的。每次转变完成一个发展周期不是简单的循环或重复,而是从初级到高级的前进上升的发展过程。

根据否定之否定规律,事物在发展过程中,一般要经历三个阶段、两次否定,即肯定到否定,再到否定之否定,从而完成一个周期。如图2所示,从第1阶段→第2阶段→第3阶段的转换,完成了事物发展的一个周期的变化。经过否定之否定,教师压力源的转换完成了一个周期循环,在更高的第3阶段上重复旧的第1阶段的某些特征,由此构成事物从简单到复杂的周期性螺旋式上升和波浪式前进的发展过程,体现出事物发展的曲折性。高校教师组织管理控制应该顺应这种发展趋势,制定策略因势利导的完成该螺旋式周期变换,在变化的每一个阶段调整策略让教师压力源转变过程尽可能符合事物发展规律,避免矛盾的激化。

如图2所示,第1阶段到第2阶段的压力源转变过程,经历了a、b和c三个状态。即:

a.以意识形态、精神需求为主的压力值发展,不断变大;

b.以意识形态、精神需求为主的压力值发展到峰值阶段开始转变向以物质需求为主压力方向转变,同时以物质需求为主的压力源开始形成;

c.以物质需求为主的压力值发展,不断变大。

质量互变规律揭示了事物因矛盾引起的发展过程和状态。a状态的内部发展,以意识形态、精神需求为主的压力值发展,不断变大,为后续的变化过程做了量的积累;b状态内部发展过程中,以意识形态、精神需求为主的压力值发展到峰值阶段时,必然要向以物质需求为主的状态发展,因此以物质需求为主压力源开始发展;经历了b的内部曲折变换后,压力源转变为以物质需求为主的形式,完成了质变的过程。

事物的发展就是沿着量变到质变再到新的量变,在完成第1阶段到第2阶段的压力源转变过程后,新的变化过程已经开始酝酿了。第2阶段到第3阶段的压力源转变过程,经历了c、d和a'三个状态。即

c.以物质需求为主的压力值发展,不断变大;

d.以物质需求为主的压力值发展到峰值阶段开始转变向以意识形态、精神需求为主压力方向转变,同时以意识形态、精神需求为主的压力源开始形成;

a'.以意识形态、精神需求为主的压力值发展,不斷变大。

上述循环往复,在量变与质变的相互交替中实现。

根据内外因辩证关系原理,内因是事物变化的根据,外因是事物变化的条件,外因通过内因起作用。高校教师的能力发挥和高校教师组织管理政策,是内外因辩证关系原理的具体体现。高校教师组织管理政策需要充分创造外部条件,控制高校教师压力源的转变过程,尽可能在每个阶段都激励教师能力的发挥,确保高校的健康发展。

三、发展观视角下的高校教师职业压力的组织管理策略

高校教师组织管理目标就是根据国家教育方针的要求,结合教师发展目标,充分调动广大教师的积极性和创造性,最大限度地发挥教师的效能。回顾高校教师职业压力的演变,压力源已经历了从意识形态、精神需求为主转变为以物质需求为主的过程。而高校教师组织管理是紧密围绕着主动激发和满足教师的成才需要展开,应该能够完成压力形成和消除不断转换的过程,并能够控制该转换过程。那么,在新时代,高校教师组织策略现阶段目标应该是,控制压力源从“以物质需求为主”转变到“以意识形态、精神需求为主”。

回顾历史,在高校教师组织管理策略的控制之下,高校教师的压力源已经历了从以意识形态、精神需求为主转变为以物质需求为主,即图2中第1阶段到第2阶段的转变。该转变是适应市场经济发展需要的,是符合历史发展规律的。

但在现阶段,物欲需求无止尽的膨胀过程中,高校教师组织管理策略应该控制以实现第2阶段到第3阶段的转换,即压力源从“以物质需求为主”转变为“以意识形态、精神需求为主”。第2阶段到第3阶段的压力源转变过程需要经历了c、d和a'三个状态。笔者认为国内的高校教师所承受的压力源状态正处于c状态到d状态的转化过程,或者已经进入到d状态。高校教师组织管理如何制定管理策略,因势利导,顺利控制过渡,并在过渡过程中,如何既能激励教师充分发挥能力,促进学校的发展,又能充分保护教师利益,是需要深思熟虑的。

党的十八大以来,以习近平总书记为核心的党中央高度重视教育,把立德树人作为高校的根本任务。习近平总书记指出,教师是人类灵魂的工程师,承担着神圣使命。传道者自己首先要明道、信道。要加强师德师风建设,坚持教书和育人相统一,坚持言传和身教相统一,坚持潜心问道和关注社会相统一,坚持学术自由和学术规范相统一,引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教,高校教师从事脑力劳动,要以知识的传播和应用以及精神文明的继承和创造为职业使命。在同北京师范大学的师生代表座谈时,总书记又就如何做一名好老师提出了4点要求,即要做有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有好老师”。传道、授业、解惑,即探索科学知识、摸索教育教学规律,悉心培养优秀人才历来是中国教育者承担的使命。教师的精神活动具有传统特征:理性的崇尚、知识的追求、关心社会、社会责任感、历史使命感、注重内省和律己的道德感等。这些特征要求他们要比其他社会成员承受更多的精神重负[7]。因此高校教师所承受的精神压力是必不可免的。但中国高等教育在市场经济的猛烈冲击下,新的社会价值观与社会利益关系日益严重的碰撞,激化了新的社会价值观与社会利益的矛盾,使得部分高校教师迷失了方向,丢掉了高校教师的职业责任。部分原因是由于将市场经济利益规律应用于高校,破坏了教师精神家园的宁静。因此,现阶段高校组织管理策略应该重新倡导精神需求,以钟扬、黄大年、郑德荣等一批师德楷模为激励,使高校教师的职业压力源重新回归为“提高思想政治素质、提高教学科研水平、提高职业道德修养”这一精神层面。

适当的压力应该是其压力值与压力持续时间相当,可以激发高校教师的工作热情,是高校教师承担、执行社会职责的主要动力。研究显示:在零激励的条件下,个人能力发挥仅有20%-30%,给以适当的激励,个人能力发挥将达到其能力80%-90%[41]。但是压力施加的持续时间应该随压力值有所调整。压力强度越大,施加的时间越短。因为人体在压力环境下,会分泌交感神经素与肾上腺皮质类固醇等荷尔蒙,该类荷尔蒙会降低免疫系统淋巴球的数量。施加的压力过大时,人的抵抗力减弱,生病概率增加,达到正常情况下的3~5倍[42]。现阶段,施加于高校教师的物质需求为主的压力源已经持续近二十年,并且压力强度过大。因此,应尽快调整当前时代的高校组织管理策略,控制压力源从第2阶段到第3阶段的转换,即压力源从“以物质需求为主”转变为“以意识形态、精神需求为主”。

压力源“以意识形态、精神需求为主”和“以物质需求为主”这对矛盾既要相互作用,相互分离;又要相互依存,相互渗透,相互转化。同一性与斗争性互相联结,不可分割,谁也离不开谁。因此高校组织管理策略的制定既要充分考虑控制高校教师压力源从第2阶段转变到第3阶段,同时也要重视物质需求的重要性,因为压力源以意识形态、精神需求为主是在以物质需求为主的基础上实现的。虽然在现阶段物质需求已经发展到没落阶段,但作为矛盾的一方,它的存在是不可忽视的。如果制定高校组织管理策略忽视了物质需求,那么策略只能是纸上谈兵,华而不实的。

“实事求是,群众路线”是毛泽东思想的世界观和方法论。我们要以习近平总书记关于教育的重要论述为指导,灵活运用马克思主义的基本观点,充分了解当前高校教师所承受压力的实际情况,走“既能激发高校教师的能力发挥,又可以保护高校教师”的路线,是目前高校组织策略实施成败的关键。

参考文献:

[1]潘欣,权正良,钱玉燕.大学教师职业压力与心理健康关系的研究[J].中国健康教育,2003(10):792-793.

[2]巫勇军.浅谈高校青年教师的岗前培训[J].宜春医专学报,1990(03):38-39.

[3]刘来泉,孙霄兵,李连宁,等.美国高校教师管理的几个问题——高校教师管理考察团赴美考察报告[J].中国高教研究,1992(03):63-70.

[4]陈明.论高校教师目标管理的行为机制[J].广州大学学报(社会科学版),1993(01):48-52.

[5]胡银根.现时期高校教师精神家园问题[J].有色金属高教研究,1994(03):92-96.

[6]张治库.关于高校教师职业制度改革的思考[J].电力高等教育,1995(04):17-20.

[7]冒荣,贺晓星,穆荣华,等.无觅桃花源 何处好耕田——高校教师精神压力问题初探[J].高等教育研究,1997(04):34-39.

[8]李竹渝.我国高校教师精神压力与身心健康研究的定量分析[A].中国现场统计研究会.中国现场统计研究会第九届学术年会论文集[C].中国现场统计研究会:中国现场统计研究会,1999:4.

[9]彭雷生.高校青年教师的心理压力与调适[J].培训与研究(湖北教育学院学报),2001(04):110-118.

[10]刘学兰.高校教师面临改革的心理压力与心理调适[J].华南师范大学学报(社会科学版),2001(01):116-121.

[11]黄珠红.高校青年教师的心理压力与调适[J].福建商业高等专科学校学报,2002(01):11-12.

[12]张曦艳.高校教师心理压力分析及调适策略研究[J].江西社会科学,2003(07):175-177.

[13]闫华.高校教师面临改革的心理压力与自我调适[J].沈阳航空工业学院学报,2004(06):107-109.

[14]尹桂荣.高校教师的压力与调适[J].零陵学院学报,2004(12):179-181.

[15]王海翔.高校青年教师心理压力的调查分析及对策[J].宁波大学学报(教育科学版),2004(05):74-76.

[16]刘志成.论高校教师心理压力及其化解[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2004(04):69-71.

[17]尹平,陶芳芳,郑延芳.高校教师压力状况及其影响因素分析[J].中国医院统计,2005(04):303-307.

[18]李兆良,高燕,于雅琴,等.高校教师工作压力状况及与职业倦怠关系调查分析[J].医学与社会,2007(02):60-62.

[19]陈明明,陈大围,顾艳丽.教师工作压力缓解策略的研究[J].辽宁行政学院学报,2007(05):187-188+190.

[20]苏峻,顾庆良.薪酬机制对教师行为模式、激励和绩效影响的研究[J].生产力研究,2008(03):52-54+94.

[21]谢笑珍.大学专任教师压力差异性比较研究[J].湖南师范大学社会科学学报,2010,39(01):91-94.

[22]林贵东,陈丽霞.高校教师工作幸福感、工作压力、职业倦怠的现状调查及对策研究[J].长春工业大学学报(高教研究版),2009,30(01):25-29.

[23]王雄鹰,董喆.湖南省高校教师压力及其应对方式研究[J].科技信息,2010(32):36-37.

[24]何新婷.研究型大学教师职业稳定性影响因素研究——以H大学为案例[J].网络财富,2010(18):33+37.

[25]周方方.试论当前形势下高校教师工作压力与缓解途径[J].学理论,2012(33):205-206+282.

[26]赵阿勐,卢长方,韩霜,等.高校教师职业压力状况分析——基于黑龙江省部分高校的调查研究[J].中国成人教育,2012(23):53-55.

[27]曾晓娟,宋兆杰.工作压力类型及其绩效和离职倾向差异分析——以大学教师为例[J].齐鲁师范学院学报,2013,28(01):44-50.

[28]景丽珍.大学教师工作压力模型的比较研究[J].西北师大学报(社会科学版),2013,50(06):97-102.

[29]陳向丽.河南省高校青年教师心理健康现状及影响因素[J].湖北广播电视大学学报,2014,34(05):100-101.

[30]孙冬梅,陈霞.高校教师工作绩效影响因素的混合研究[J].当代教师教育,2014,7(02):9-12+22.

[31]刘桂春,洪峰.首都高校青年教师工作压力现状分析及应对策略[J].全国商情(经济理论研究),2014(16):24-25.

[32]高鸾,陈思颖,王恒.北京市高校青年教师工作满意度及其主要影响因素研究——基于北京市94所高校青年教师的抽样调查[J].复旦教育论坛,2015,13(05):74-80.

[33]陈红,姜帅良.高校青年教师工作压力及其与自杀意念的关系[J].保健医学研究与实践,2016,13(01):8-11.

[34]兰继军,徐晶瑜,杜叶婷,等.高校教师工作压力状况及其调适策略[J].当代教师教育,2016,9(01):65-70.

[35]王鹏,周学辉,张利会,等.高校教师工作倦怠的潜在类别聚类分析[J].山东师范大学学报(自然科学版),2017,32(02):125-130.

[36]王昆.昆明地区高校教师工作压力调查研究[J].曲靖师范学院学报,2019,38(01):37-41.

[37]刘芳丽.地方本科院校教师工作压力特点及对策分析[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2019,32(06):55-61.

[38]刘天印,吴恙.我国高校教师工作压力传播建模与仿真[J].黄石理工学院学报,2012,28(01):28-32.

[39]陈楠,梁超,夏小慧.不同地区高校教师亚健康状况及影响因素对比分析[J/OL].体育世界(学术版),2019(09):55-56[2019-12-01].https://doi.org/10.16730/j.cnki.61-1019/g8.2019.0

9.030.

[40]林艳萍,张剑伟.老子思想与青年心理压力释放研究——以广东部分高校青年教师为例[J].江汉论坛,2018(12):131-139.

[41]安妮·布鲁斯,詹姆斯·S·伯比顿.员工激励[M].刘春燕,陈舟平,译.中国标准出版社,2000.

[42]伊夫·阿达姆松.压力管理[M].方蕾,译.黑龙江科学技术出版社,2008.