从“礼物”到“共享”

——人体器官捐献的一个解释路径

2020-11-17李怀瑞邓国胜

李怀瑞,邓国胜

清华大学公共管理学院,北京,100084

虽然人体器官移植于上世纪50年代就已经产生,而且于70年代在中国首次展开应用[1],但是,人体器官捐献(以下简称“器官捐献”)作为一项事业在中国的发展历史却只有10年的时间。从2010年器官捐献在10个省、市启动试点工作,到2013年的全面推开,在此期间民众的捐献热情并未得到充分的激发。直到2015年,我国彻底废除器官司法来源,全面实行公民逝世后自愿无偿捐献,中国的器官捐献事业才真正取得突破性进展和阶段性成就,器官捐献志愿登记人数、百万人口年捐献率、器官捐献实施案例等数据都在逐年增长。综观国内外对器官捐献领域的学术研究和宣传实践,绝大多数的文献都将器官捐献比作“生命的礼物(Gift of Life)”,从社会交换、互惠等理论视角对器官捐献进行研究。但是,“礼物”视角也具有一定的缺陷,并不能完全适用于现代社会的信息分配和共享机制。本研究认为,建立基于“共享”(Sharing)价值的器官捐献体系,是弥补“礼物”视角不足的一条符合现实和未来发展方向的解释路径。

1 “礼物”视角的器官捐献

1.1 作为“生命赠予”的器官捐献

在社会人类学中,各种形式的“礼物”一直是社会交换或互惠理论的经典研究案例。法国人类学家莫斯在众多民族志资料的基础上建立了一个具有三重义务的行为和一种社会力量的礼物交换逻辑。他将礼物交换解释为三种义务的结合:赠予、收受和回报,而“礼物之灵”会驱使收受方必须做出回报行为[2]。自莫斯以降,仍有众多对礼物交换研究的经典之作,但当人们思考献血和捐献器官等议题时,许多学者又回到了莫斯的研究上来。首先提出“生命的礼物(Gift of Life)”这一说法的学者是英国社会学家蒂特马斯(R.M.Titmuss)。他在1970 年出版的《礼物关系:从人血到社会政策》中借助莫斯的礼物术语[3],将自愿无偿献血看作是一种特殊的馈赠,即“生命的礼物”[4]。这种提法一经提出便成为器官捐献和移植议题的研究学者最为青睐的解释观点。在早期研究器官移植的社会科学家中,美国学者Simmons[5]等人也使用了“Gift of Life”的概念,对器官捐赠者(或捐赠者家庭)与移植受者之间的关系进行了分析。此后包括美国的Charlotte Ikels[6]、Kieran Healy[7],英国学者Ciara Kierans[8]、Donald Joralemon[9],以及瑞典学者Kristin Zeiler[10]等众多学者都从不同角度讨论了“生命的礼物”这一概念在器官捐献与移植中的运用,并指出生命的礼物与传统的礼物关系的不同。从器官捐赠研究的历史脉络中可以看出,“礼物”视角是对器官捐赠进行研究的一条最主要的解释路径。将器官捐献与礼物进行类比,一定程度上实现了隐喻性的积极作用,提高了公众对器官捐赠的良好感知和认识,更是成为激发利他主义精神、反对器官商品化的有力武器。

1.2 “礼物”视角的解释力缺陷

“礼物”视角虽然一直是国内外器官捐献研究的“主流范式”,但是“Gift of Life”的理念更多的还是从宣传动员的角度起到了更为积极的作用,而在社会交换的理论视角则显露出一些先天的不足和缺陷。这里的解释力缺陷主要体现在回报这一环节。首先是礼物赠予、接受和回报各环节一般并不通畅。在传统礼物关系中,赠予者对被赠予者施加了一种必须偿还的债务,而“生命赠予”关系中,赠予者(及其身后的家庭)属于自愿无偿捐献器官,不要求接受移植者回馈以报答,受赠者也不可能有能力回报等价物(生命),因此捐献行为一般仅仅是一种单向的赠予。其次,即使回报的环节可以打通,“Gift of Life”这种修辞其中隐含的潜在回报压力和义务对于受者来说可能是无法承受的。一些学者将这种情况称为“礼物的暴政”(Tyranny of the Gift)[11],即捐献者家庭可能会对受者施加一种感恩或金钱回报的压力,受者不能回报以等价物的情况下可能对捐受双方造成某种不安的心理。可见,鉴于赠予物的特殊性(生命),受者没有能力回报以等价物,如果用物质和金钱的回报介入器官捐献,那么受者的回报则很容易导致器官捐献走向市场化和商品化[12]。从这个意义上说,受者的回报成为一件不可能、不可行的事情。在当前器官捐献在中国刚刚起步的阶段,亟需突破“礼物”视角从而摆脱解释困境,为人们的大爱捐献行为构建一个更为科学合理的解释框架,从而更好地激发人们的捐献热情。

2 器官捐献共享机制的生成

莫斯对于礼物交换的经典研究为我们理解传统熟人社会中的互助、信任和社会交换机制提供了契机,但时至如今,现代社会是一个陌生人社会,很多社会交换发生在陌生人之间,比如现代公益慈善中的捐钱、捐物、捐时间等,大多情况下是人们向不认识的陌生人进行赠予行为。本研究从现代社会的交换和互助机制出发,以器官捐献为例,探讨从“礼物”向“共享”范式的演化逻辑。这种构建复杂社会的交换机制的尝试,与莫斯的理论形成了对话或挑战,同时也是为了回应近年来国内外普遍兴起的“Organ Sharing”以及“Share Organs Save Lives”的宣传修辞。

2.1 器官捐献共享机制的建构过程

2.1.1 捐赠和获取。器官捐献中的赠予过程不再是像传统礼物交换一样直接赠予某个人,而是在捐献者和受者之间增加了中介组织——红十字会和器官获取组织(Organ Procurement Organization, OPO),通过中介组织间接捐赠给等待移植的受者。其中红十字会的职责除了动员和协调捐献以外,在该环节还会承担器官获取时的见证职责,在获取手术完成之后还要见证遗体恢复原貌;器官获取组织则是在红会的见证下,由专业的移植医生对捐献者进行获取手术,摘取捐献出的器官,随后立刻进行分配。

2.1.2 分配。由于我国目前实行公民逝世后的自愿无偿器官捐献(本研究不涉及活体捐献的讨论)[13],捐献的器官是属于国家和社会的公共物品,不归任何组织或个人所有,因此要按照《中国人体器官分配与共享基本原则和核心政策》中的规定,由器官获取组织通过“中国人体器官分配与共享计算机系统”(China Organ Transplant Response System,COTRS)进行器官分配。该系统的设计参考了美国器官共享联合网络(United Network for Organ Sharing,UNOS)。当分配和共享系统启动后,系统会按照区域优先、病情优先、年龄优先、等待时间优先、捐献家庭优先等原则,计算生成匹配名单,并按照该名单的顺序依次向等待者所在的医院发送器官预分配通知书,从而决定将该器官分配给哪位移植受者。

2.1.3 回馈。在器官移植手术完成之后,虽然移植受者由于“双盲原则”而不得知晓移植的器官来自哪位捐献者,从而无法直接对捐献者产生回馈行为,但是这里的回馈依然会以另一种形式发生。具体来说,一方面,受者在“双盲原则”之下产生了一种“礼物回报的匿名效应”,即对整个社会进行回报。对器官捐献推广活动的积极参与和承诺、积极参加公益活动、对其他移植受者的精神支持、树立饱含正能量的人生观,成为很多移植受者在后移植生活中对社会进行回报的策略选择[14]。另一方面,社会也给予了捐献者及其家庭一定的非物质性回报(精神慰藉和寄托等),使得器官捐献成为一种在更广泛的层面进行的一种社会交换[15],而这种广泛层面的社会交换,实质上就成为共享模式下的社会交换。

2.1.4 激励。从激励的角度来说,国家从物质、精神等各方面给予器官捐献者及其家属各种便利及切实利益,从而激发公众捐献器官的热情,以拯救更多需要器官移植的患者。目前普遍流行的激励措施是对器官捐献者家庭给予一定标准的人道主义补偿,另外还有一些非物质激励措施,比如通过法定形式定期缅怀捐献者等[16]。

2.2 器官捐献共享机制讨论

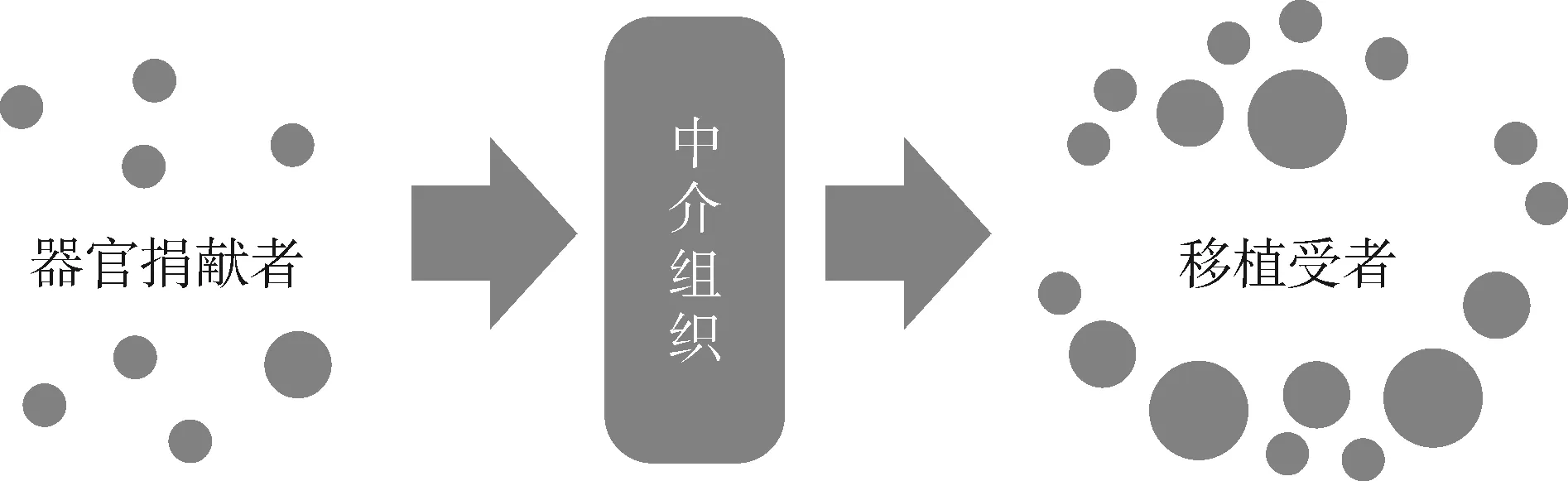

综合上述讨论,可以用图1来表达器官捐献中的共享机制。在器官捐献领域的施受关系之间,组织(即红十字会和各器官获取组织OPO)是其中的重要一环,不仅是施受双方互动、交换、分配的必经的中介,而且还是国家与社会之间的一个公共空间。更为重要的是,组织在器官获取和分配等关键环节发挥着无可替代的作用,成为器官共享的重要一环。除此之外,由于双盲原则,受者在接受捐献者的器官并且完成移植手术之后,对捐献者及其家属并不能直接进行回馈和报答,只能在更广泛的社会层面进行感恩回馈;而社会对于完成了器官捐献这一大爱选择的家庭,也会有一系列的感恩回馈的过程。因此可以看出,在匿名化了的施受双方的关系中,二者之间的社会交换和互助机制是在更广泛的社会层面上发生的,这种社会整体层面上的互动实质上是共享价值理念的具体展现。另外值得一提的是,国家在这一共享框架内扮演两种角色:一是对捐献者进行救助和激励等措施;二是对移植受者实施一定的医保等方面的支持政策。

图1 器官捐献的共享机制

3 从“礼物”走向“共享”模式

器官共享的逻辑起点始于器官捐献,经历获取、分配、回馈和激励等环节,完成了一次社会整体层面上的礼物循环。因此,“共享”和“礼物”在这里并不是对立的,“共享”实质上就是另一种形式的复杂交换,是社会交换在现代社会的一种新的表现形式。“礼物”代表了传统社会或者熟人社会的社会交换伦理,而“共享”则是代表现代社会或者陌生人社会的一种全新的社会互助伦理。

3.1 从“礼物”到“共享”的演化逻辑

3.1.1 交换关系。基于“礼物”视角的社会交换可以概括为一种二元交换,是施受双方的直接的交换形式,任何独立的个体之间都可以产生此种交换。而基于“共享”的社会交换形式则是一种多元的、广泛的、间接的交换,社会中的任何一个个体都可能成为交换的两端,但是施受双方之间还需要中介组织作为平台,以建立公共资源的分配和共享机制。见图2。

图2 共享模式下的交换关系

3.1.2 交换范围。“礼物”交换发生在有限的参与者之间,而“共享”则可能启动社会的广泛参与。器官捐献作为一种共享式的社会交换过程,交换范围不仅仅局限于器官捐献者和移植受者群体,而是将更多的参与者卷入进来。例如,“礼物回报的匿名效应”将会促使移植受者将“报答”转移给其他社会成员。这种发生于陌生入之间的共享模式下的交换关系,并不局限于两者之间你来我往的互惠,而是在更广泛的社会关系中,以共享的方式实现的更广泛的社会交换。

3.1.3 持续时间。“礼物”关系是一次性(One-shot)或在短期内完成的,但“共享”关系则会在共享机制启动之后的很长一段时期持续发生,因为其涉及的关系更为多重和广泛。在共享机制中,捐献并不是一次性发生的,而是随着一个又一个器官捐献者的捐献行为而持续发生,从捐献到分配到移植的完整流程并不会中断,因此可以保证器官捐献共享机制的永续运转。

3.1.4 基本动因。在“礼物”交换中,交换的起因是一方或者双方存在某种需求,交换的物品对于赠予者来说并不一定是稀缺品。但共享行为很大程度上是由公共资源的稀缺性驱动的,尤其是在器官极度短缺的器官移植领域更是如此。官方数相关数据显示,目前我国移植器官的供需比例至少为1:30,存在巨大的缺口[17]。此时,共享机制可以帮助人们建立一个公平分配的公共资源池塘,以最大可能使得需要这些物品的人的需求得到满足,最大限度解决稀缺性带来的问题。

3.1.5 分配关系。“礼物”交换遵循着施与受之间的一种实质上的平等原则,或者说是等价交换原则。“共享”的出发点不在于要求回报,因此不适用于等价交换原则。在共享机制中,当公共资源池塘一旦建立起来,对公共物品分配的公平性就成为头等重要的事情,如何尽可能公平公正地实现器官分配正义决定着这一共享机制能否运行长久[18]。若要实现分配正义,必须符合“程序正义—机会平等—结果正义”的分配正义链。在保障机会平等的前提下,即使是在器官极度稀缺、不能满足所有人的需求时,分配正义的实现也能够保证器官共享机制的公平、合理、可持续运行。因此,“共享”模式在施与受的关系上遵循的是一种机会上的平等原则,或者说平等主义的道德伦理。

3.2 “礼物”与“共享”两种交换模式比较

对于从“礼物”向“共享”两种社会交换模式的演化逻辑的分析可以用表1总结。通过比较,本研究认为,器官捐献在当今社会的运行机制已经难以用传统社会的礼物交换逻辑去解释,必须对“礼物”的概念完成一次符合时代特征的升华。在实践中,器官捐献的实际运行过程中符合“共享”的基本特征,用“共享”理念代替“礼物”概念,于当前的器官捐献机制更具有解释力,并且对于器官捐献事业的持续健康发展将会继续发挥积极效用。

表1 “礼物”与“共享”两种交换模式的对比

4 结论

“共享”模式作为陌生人社会实现互助的一种形式,在当今社会还具有巨大的解释张力,尤其是在公益慈善领域。与器官捐献的解释框架类似,在传统慈善中,人与人之间的互助行为大多表现为一对一的捐赠或帮扶,但现代公益慈善事业则具有更多的复杂的表现形式。以公益捐款为例,徐宇珊等曾在非营利组织筹款模式的研究中[19],从捐款者和受益者这两类主体是单一还是复数出发,将筹款模式分为“一对一”、“一对多”、“多对多”和“多对一”4种模式。器官捐献的共享机制类似其中的“多对多”模式。在“多对多”捐款模式中,捐款人将钱捐给某一家公益组织,由该组织作为中介平台,将善款发放给需要帮助的人。捐款人在进行捐赠时只知道被资助的是某一群体,并不了解捐款将会具体流向哪一个人。被资助的个体同样也只知道捐款来自社会上的爱心资金,也并不了解善款具体出自哪一位爱心人士。因此可以说,类似器官获取组织(OPO)以及器官分配与共享系统,这里负责接收善款和实施资助的公益组织,也是一种信息共享与分配平台。在一个陌生人社会中,这将是公益慈善最有效率的一种分配方式,也是社会互助实现的最基本的手段。

实际上,现代公益慈善与器官捐献的出发点一致,即利他、助人,因此可以说慈善是共享发展的重要途径[20]。传统社会的礼物交换模式建构起当时的社会团结机制,成为一种重要而经典的交换范式;而共享交换模式则是现代社会中实现社会团结、激发公民美德、倡导社会价值的有效手段。当今社会人们不管是捐钱、捐物、捐器官,在实现捐赠之后,人们最关心的就是如何公平地分配到受助人那里。共享交换模式打破了传统的一对一交换和信任模式,成为现代社会复杂特征的一个综合展现。