针刺镇痛技术治疗非创伤性肩周炎的临床疗效评价及可行性分析

2020-11-17张乐乐

张乐乐

(河南科技大学第一附属医院/河南科技大学临床医学院,河南 洛阳 471003)

肩周炎又称肩关节周围炎,是一种急、慢性疼痛并存的疾病,急性期患者疼痛剧烈,缓解期大部分患者有明显的肩关节功能活动受限表现,给患者带来巨大的经济和心理负担。针刺镇痛技术(AAT),又称“针刺止痛技术”,是指运用针刺的特定手法并配合现代物理设备来防治临床各类疼痛的一种综合治疗技术,所包含的治疗项目虽都是临床常用项目,但由于这些项目操作繁琐,在实施过程中常有烫伤、烟雾等因素的干扰,目前在临床上能否综合应用并作出确切的临床疗效评价鲜有报道。本研究收集了60 例非创伤性肩周炎患者,效果较好,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017 年3 月-2018 年5 月在我院中医颈肩腰腿痛科门诊就诊的非创伤性肩周炎患者60 例为研究对象,分为药物组、AAT 组,各30 例。药物组,男13 例,女17 例,平均年龄(51.23±11.55)岁;平均病程(0.87±0.58)年;AAT 组,男14 例,女16 例,平均年龄(49.56±8.32)岁,平均病程(0.93±0.49)年。采用采用随机数字表将符合纳入标准要求的患者分为药物组和AAT 组,每组各30 例,各组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P<0.05),具有可比性。根据剔除标准,实施过程中,药物组剔除2 例,AAT 组剔除1 例。研究方案经医院医学伦理委员会审查通过。

1.2 纳入及剔除标准 纳入标准:参照国家中医药管理局1994 年发布的《中医病证诊断疗效标准》关于肩周炎的诊断标准[1]。1)起病缓慢,病程较长,大多数无外伤史,常因上举或外展动作引起疼痛始被注意,少数有轻微肩部或上肢外伤史;2)初期疼痛较轻,肩关节活动不利,以后逐渐加重,疼痛部位主要局限在肩部及上臂,部分病人因痛不能入眠或睡中痛醒;3)后期肩关节粘连,活动受限明显,以外展外旋和上举为甚。剔除和脱落标准: 1)因故不能完整参加全程试验的患者;2)治疗期间发生其它疾病需要治疗或特殊用药的患者;3)依从性较差,不能坚持治疗的患者。

1.3 治疗方法 药物组采用“非甾体抗炎药+活血化瘀类中成药+痛点封闭(仅1 次)”的常规治疗方法。AAT 组选取肩髃、肩贞、肩髎、肩前、臂臑、天宗、曲池、外关、合谷、阿是穴等穴位。AAT 具体操作:采用0.3 mm×40 mm 一次性无菌针灸针,手法要求进针后要施针者要重提插、轻捻转,使患者迅速达到针感(酸、麻、重、胀的感觉),同时连接电针仪电极,波形采用疏密波,然后将艾柱分别放置于阿是穴处,每次治疗灸2 次;同时连接TDP 治疗仪30 min,在上述治疗完毕后,用温热毛巾将治疗部位擦拭干净,留罐6~8 min后治疗完毕。AAT 治疗,每天1 次,每周连续治疗5 d,休息2 d,连续治疗2 周。

1.4 观察指标 1)肩关节疼痛评分(VAS 量表)视觉模拟评分法(VAS):在纸上面划一条10 cm 的横线,横线的一端为0 分,表示无痛;另一端为10 分,表示剧痛;中间部分表示不同程度的疼痛。让病人根据自我感觉在横线上划一记号,表示疼痛的程度。2)肩关节功能活动指标及评分 肩关节活动范围变化:采用周秉文主编《颈肩痛》[2]推荐的肩部活动功能评定指标,即使用卷尺和旋转测量角度盘测量肩关节内旋和外旋的角度,摸背试验和摸口(耳)试验,将以上4 项指标测定结果按评分标准换算。各项指标完整得分为90 分,总分360 分。

1.5 统计学方法 采用 SPSS 13.0 软件进行数据统计分析,数据均以均数±标准差()表示,2 组性别的组间比较采用χ2检验,年龄、病程的组间比较均采用t检验,肩关节功能活动评分的比较均采用重复测量资料的方差分析,总体疗效的比较采用秩和检验,以P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

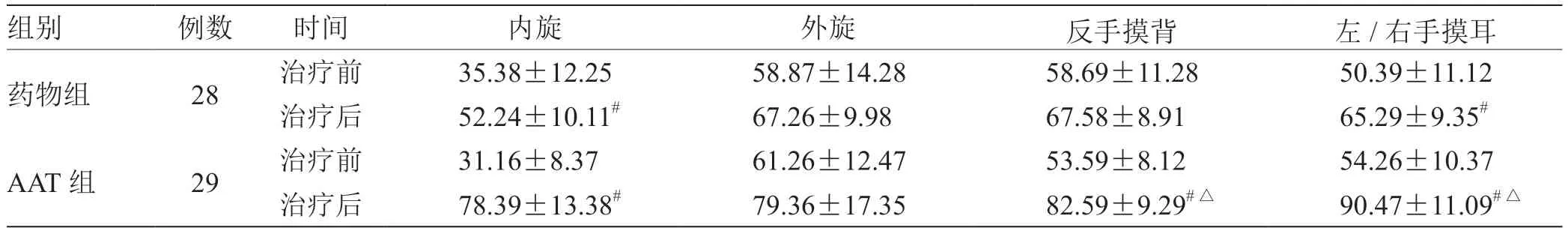

2.1 2组治疗前后肩关节功能活动评分比较 见表1。

表1 2 组治疗前后肩关节功能活动评分比较() 分

表1 2 组治疗前后肩关节功能活动评分比较() 分

注:与治疗前比较,# P <0.05;与药物组比较,△P <0.05

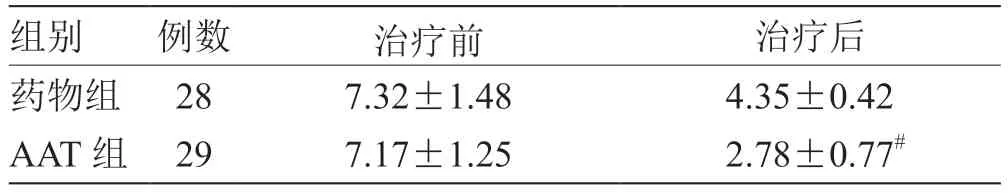

2.2 2 组治疗前后VAS 评分比较 见表2。

表2 2 组治疗前后VAS 评分比较() 分

表2 2 组治疗前后VAS 评分比较() 分

注:与治疗前比较,# P <0.05

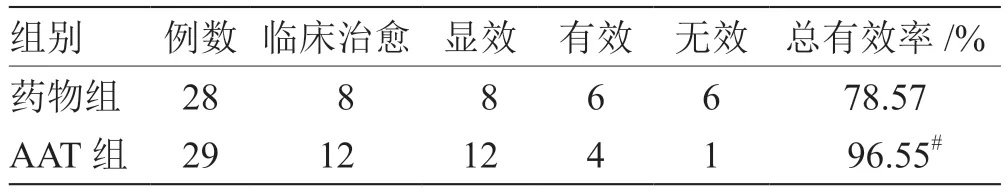

2.3 2 组临床疗效结果比较 见表3。

表3 2 组临床疗效结果比较() 例

表3 2 组临床疗效结果比较() 例

注:与药物组比较,# P <0.05

3 讨论

温针灸是针刺配合艾、灸治疗,可祛除湿邪,减轻水肿程度,促使血管扩张,进而达到止痛的效果[3]。红外线治疗仪对临床骨关节、肌肉组织、肌筋膜疼痛有明显的镇痛作用[4],拔罐能有效改善肌肉紧张状态时组织缺血缺氧状态,能牵拉筋结松解黏连[5]。AAT技术涵盖了针刺手法学、经络学、电学、热学、光学、力学等多学科、多重治疗手段的相互结合。

为了讨论方便,我们将针灸特定手法+红外线定为方案1,将方案1+温针灸+电针定为方案2,将方案1+电针+拔罐定为方案3,将方案1+电针+温针灸+拔罐定为方案4(即AAT 技术),我们发现,在临床中,方案1 最容易完成,但疗效一般;方案2 在开展时由于有温针灸的参与,所以要有足够好的排烟设备,防烟措施,防烫伤措施,以及电针反复调试等,这个方案往往效果较好,但由于过程繁琐,开展极少;方案3 的主要特点是在无烟治疗后,多了拔罐治疗,考虑到病人在做完方案1 后出现姿势僵硬,需要活动等原因,方案3 明显增加了患者的治疗时间和医生工作量;方案4 就是本研究开展的AAT 技术,是方案1、2、3 的有效结合,其繁琐和风险程度,以及医生投入的精力和时间最多,风险也最大(烫伤、艾烟等),但效果确实能达到最大化。

本研究发现,在治疗非创伤性肩周炎疾病时,肩周炎的疗效评价、肩关节疼痛评分、肩关节活动程度改善等方面,AAT 技术与单纯药物治疗比较,都具有明显的优势。首先,在临床应用AAT 技术治疗肩周炎时,AAT 技术基本可以达到甚至优于单纯药物治疗所产生的疗效;其次,AAT 技术由于没有止痛药物的参与,属于针灸与现代物理疗法的有效结合,对机体无任何不良反应,避免了患者长期服用止痛药物的胃肠功能、肝肾功能损伤,属绿色疗法,对胃肠功能不好的病人尤为适合;最后,AAT 技术中的多种手段,针灸、电针、温针灸、红外线、拔罐等方法都是从根本上改善机体的肌肉、神经、血管周围循环的组织器官,属于促进其恢复的自然疗法,是中医治病求本的具体体现。

综上所述,AAT 技术由于成本低廉、疗效直接、经济安全,无不良反应,是中医外治综合疗法治疗颈肩腰腿痛类疾病的重要体现,值得在临床中开展和普及。