普外科临床中急性阑尾炎治疗临床研究

2020-11-16李钦信

李钦信

【关键词】普外科;急性阑尾炎;小切口术式;临床研究

【中图分类号】R4 【文献标识码】B 【文章编号】1002-8714(2020)10-0037-01

急性阑尾炎是普外科日常诊疗工作中较为常见的急腹症患者,需经手术治疗切除患者病变阑尾后,实现治愈,在实际治疗中,传统开腹术式的应用虽具有较好治疗效果,但手术损伤大,患者术后并发症较多,而对于部分基层医院而言,由于缺乏相应微创手术治疗设备,故难以通过开展微创手术,改善此类患者治疗预后,故需在现有传统术式基础上,调整手术方案,以进一步提升手术治疗安全性…。因此,为研究对比小切口术式、传统开腹术式在急性阑尾炎普外科临床治疗效果及影响,特开展本次研究,现将研究结果详述如下:

1资料与方法

1.1一般资料

纳入标准:患者经超声诊断后均确诊为急性阑尾炎,具备临床手术指征;患者经详解手术方案后确认参与本次研究,签署《知情书》。

排除標准:排除合并手术禁忌症者;排除确诊穿孔性、坏疽性阑尾炎患者。

选取2017年12月-2019年11月研究时间段内于本院普外科行手术治疗急性阑尾炎患者共90例设为研究对象,开展对比性治疗研究。取随机数字抽选法分为对照组、实验组,各组样本量均为45例。对照组,男24例,女21例,年龄区间范围18-71岁,平均年龄(44.53±4.62)岁;实验组,男23例,女22例,年龄区间范围18-70岁,平均年龄(44.08±4.57)岁。患者一般资料组间对比结果无统计学差异,P>0.05,研究结果具有可比性。

1.2方法

患者术前均行相同术前准备,患者均行腰硬联合麻醉。

对照组行传统开腹手术:取平卧位接受治疗,经麻醉、消毒铺巾后,取患者阑尾病变位置处作斜向切口,切开皮下组织后,分离肠系膜及周边组织后,切除病变阑尾,止血后,结扎阑尾残端,冲洗腹腔后,缝合患者手术切口,关闭腹腔,术毕。

实验组行小切口术式治疗:取平卧位接受治疗,经麻醉、消毒铺巾后,于患者传统手术切口选取部位斜方处,作小切口,逐层切开皮下组织,建立手术入路后,取卵圆钳探查患者阑尾病变位置,其后对腹腔内肠系膜、腹腔粘连部分进行锐性分离后,切除病变组织,止血后结扎阑尾残端,冲洗腹腔后,缝合手术切口,关闭腹腔,术毕。

1.3观察指标

对比两组手术切口、术中失血量、手术时间、术后恢复时间及术后并发症率。

1.4统计学方法

研究所得数据资料组间对比结果均采用SPSS26.0统计学软件处理分析,同类数据组间对比结果P<0.05,且差异显著时,则具有统计学意义。

2结果

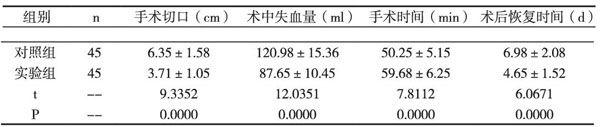

2.1手术切口、术中失血量、手术时间、术后恢复时间对比

实验组手术切口长度、术中失血量及术后恢复时间均明显低于对照组,但实验组手术时间略长于对照组,P<0.05。见表1。

表1 手术切口、术中失血量、手术时间、术后恢复时间对比(x±s)

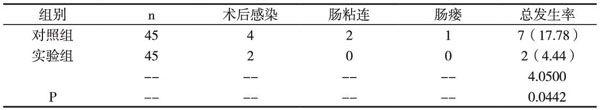

2.2术后并发症率对比

实验组术后并发症发生率降低显著,P<0.05。见表2。

表2 术后并发症率对比(n,%)

3讨论

手术治疗是急性阑尾炎外科主要治疗手段,可经手术途径切除患者病变阑尾,清除周边炎性感染组织后,实现治愈,但受手术医源性损伤影响,提升手术治疗预后效果,则成为急性阑尾炎当前治疗研究主要热点。

研究结果表明:实验组手术切口长度、术中失血量及术后恢复时间均明显低于对照组,但实验组手术时间略长于对照组,且实验组术后并发症发生率降低显著,P<0.05。分析原因:小切口术式在急性阑尾炎治疗中的应用,相较于传统开放式手术,术中医源性损伤较小,对于患者术后康复具有促进意义,且手术切口缩减同时,术中患者切口部位暴露面积也相对减少,可降低术中感染及术后并发症风险,但手术切口的缩减,也在一定程度上限制了医师手术术野及操作范围,这就对手术操作精细程度提出了更高要求,需相关医师在提升自身手术操作技能基础上,强化手术实施安全质量,为患者手术预后的进一步改善提供基础。

综上所述,小切口术式在急性阑尾炎治疗中的应用,可在减轻患者手术损伤基础上实现有效治疗,且手术预后质量较高,可在基层医院中推广应用。