复合全身麻醉用于剖宫产术的效果分析

2020-11-16张燕

张燕

【关键词】硬膜外麻醉;复合全身麻醉;剖宫产;麻醉方案;麻醉效果

【中图分类号】R614 【文献标识码】B 【文章编号】1002-8714(2020)10-0020-01

剖宫产是现代临床上应用广泛的一种分娩方式,这种分娩方式在患者手术前需要进行有效麻醉,而由于剖宫产产妇在麻醉时需要较快的起效速度,并保持良好的麻醉镇静效果,这样才能使产妇顺利分娩。持续性硬膜外麻醉是现代临床上剖宫产的常用麻醉方式,这种麻醉方案能够有助于延长患者麻醉时间,但由于这类麻醉方案是由硬膜外给药,所以药物起效较慢,并且需要应用较大的药物剂量,大多数患者在麻醉完成后都容易出现各种不良反应。故而在对剖宫产产妇进行麻醉时,应当选择一种新型的麻醉方案,以保证麻醉效果。本次实验探究将复合全身麻醉应用于剖宫产产妇麻醉中的效果,分析其临床应用价值,归纳如下。

1一般资料与方法

1.1一般资料

本次研究实验时段设置为2016年9月至2019年3月,在该时段内对我院数据库进行统计分析,纳入其中符合要求的60例接受剖宫产分娩的产妇作为研究对象,随机均分为对照组与实验组单组样本量设置为30。其中对照组患者的年龄信息介于23-35岁范围内,平均年龄(29.6±3.2)岁;实验组患者的年龄信息介于20-37岁范围内,平均年龄(29.2±3.8)岁。

患者资料录入数据库后拷贝至实验excel表格中,由实验内统计人员进行数据分析,患者对实验操作知情且签署同意书,资料可比性良好(P>0.05)。

1.2方法

对照组患者选择连续硬膜外麻醉方式进行手术治疗。待患者生命体征趋于稳定后,取患者下肢见侧卧位或右侧卧位,将脊柱间隙伸展,选L2~3作为麻醉穿刺点对患者穿刺部位皮肤进行消毒后,应用2%利多卡因进行皮肤麻醉穿刺点部位采用16G穿刺针将皮肤穿刺后,推助无空气阻力确认在硬膜外后将导管缓缓置入回抽无血和脑脊液后,可将穿刺针缓慢退出,固定好硬膜外腔导管,将5ml的实验剂量注入后观察5分钟确认患者未见脊全麻状况后给予。麻醉达到效果后开展手术。

实验组患者选择复合全身麻醉方案开展剖宫产手术。在产妇开始手术前,常规将患者的上肢静脉开放,并依次推出瑞芬太尼2.0μg/kg、舒芬太尼1.5mg/kg和维库滇铵8mg,直至患者肌肉松弛良好后,对患者进行常规气管插管。在完成剖宫产后,对患者进行咪唑安定0.02mg/kg和芬太尼2-3μg/kg,同时泵入异丙酚5-10mg/kg·h进行持续麻醉。

1.3评价标准

根据两组患者的拔管时间、呼吸恢复时间、定向力恢复时间以及其心率、血压等指标。

1.4统计学方法

统计学数据记录于excel表格中,数据分析工作于实验完成后进行,统计软件选择SPSS22.0 For windows,实验中计量资料选择T值检验,实验中计数资料选择X2检验;若P<0.05则存在统计学意义,借此判断实验数据关系。

2结果

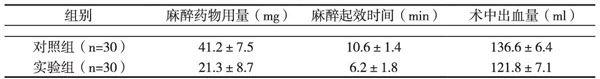

2.1在本次实验结果中,实验组患者的各项麻醉指标优于对照组,差异有意义(P<0.05)。详情见表1。

表1 两组患者麻醉药物用量、麻醉起效时间、术中出血量指标对比(x±s)

2.2同时实验组患者的麻醉不良反应发生率低于对照组,组间差异对比结果呈现P<0.05,详情见表2。

表2 两组患者不良反应发生率对比

3讨论

在现代常规麻醉方案中,想要满足手术要求应用单纯硬膜外麻醉时麻醉药物用量较大,采用腰麻则有可能引发患者出现低血压,这是由于血管在麻醉区域会出现扩张状况,采用剖宫产对产妇进行分娩处理时,可能会导致患者失血量过多,而引发血压下降的状况。就目前来说,在临床上对剖宫产产妇进行麻醉时,依旧选择局部麻醉为主,但如果产妇存在心血管、椎管病变或凝血功能障碍如果应用局部麻醉,就容易导致患者出现危险状况,所以需要考虑实行全身麻醉。但由于全身麻醉的特殊性,在实际操作过程中需要保护患者的机体功能,同时还需要保证足够的麻醉深度,这样能避免由于气管插管所导致患者出现的应急反应,同时还需要考虑麻醉药物对胎儿造成的影响。

相较于单纯应用某一种麻醉方案来说,复合全身麻醉效果确切,并且患者麻醉用药劑量较小,药物能够在短时间内发挥麻醉效果,并且这种麻醉方案肌松效果十分良好。患者在麻醉后血压波动值较小,能够有效提升手术质量,减轻麻醉医师的负担。除此之外,这种麻醉方案在手术后,患者能在短时间内恢复,对患者机体代谢造成的影响较小。能够有效避免硬膜外麻醉中心血管疾病以及呼吸抑制的发生,能够降低镇痛和镇静药物的大剂量应用,有助于麻醉管理。

综上所述,对于剖宫产手术患者,应用复合全身麻醉可以使患者的血流动力学更加稳定,有助于减少患者的麻醉药物用量,缩短患者的药物起效时间,使患者的麻醉可控性更强,值得推广使用。