城镇化背景下低丘缓坡山地开发与耕地保护的权衡

2020-11-16张洪王思明

张洪 王思明

摘要 隨着城镇化快速推进,我国山地区域粮食生产与社会经济发展的矛盾日益突出,将部分城镇、工业项目向适宜建设开发的低丘缓坡区域拓展,成为我国山地省份和地区城镇化、工业化过程中不得已的选择。如何权衡耕地保护及粮食安全与低丘缓坡建设开发出现的生态安全问题,是低丘缓坡开发建设必须系统研究的重要问题。以云南省重点城镇化区域暨低丘缓坡开发试点重点地区——大理市为例,对此问题做初步探索。结果表明:①城镇化及城镇扩张无论建设占坝子优质耕地还是占低丘缓坡山地的林地,都将导致土地利用综合效应下降。必须在城镇化占用这两类农用地的土地利用综合效应进行权衡,两害从轻。②相比较而言,城市(镇)建设占用耕地尤其是坝子优质耕地对山地区域来说,比开发低丘缓坡山地占用林地,其土地利用综合效应损失要大很多。③通过加强低丘缓坡山地开发的生态修复和绿化以及在坝子耕地上发展有机农业和生态农业以增强坝子耕地的生态服务功能,可以一定程度上弥补低丘缓坡山地开发导致的区域生态损失。

关键词 低丘缓坡;城镇化;耕地保护;利益权衡

中图分类号 F301.2 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2020)20-0065-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2020.20.019

The Trade-off Between Low Hilly Gentle Slope Mountain Development and Cultivated Land Protection under the Urbanization—Taking Dali as an Example

ZHANG Hong,WANG Si-ming

(School of Urban and Environment, Yunnan University of Finance and Economics, Kunming, Yunnan 650000)

Abstract With the rapid progress of urbanization, the contradiction between grain production and social and economic development in mountainous regions in China has become increasingly prominent, and some towns and industrial projects have been expanded to low hills and gentle slopes suitable for construction and development, becoming the process of urbanization and industrialization in mountainous provinces and regions in China. The last resort. How to balance the protection of cultivated land and food security with the ecological security issues arising from the construction and development of low hills and gentle slopes is an important issue that must be systematically studied in the development and construction of low hills and gentle slopes. This article takes Dali City, a key urbanization area in Yunnan Province and a pilot area for the development of low hills and gentle slopes as an example, to make a preliminary exploration of this issue. The results showed that: ① Urbanization and urban expansion will result in a decline in the comprehensive effect of land use regardless of the construction of high-quality cultivated land in dams or forest land occupying low hills and gentle slopes. We must weigh the comprehensive effect of land use on the two types of agricultural land occupied by urbanization, and the two harms are taken lightly. ② In comparison, the cultivated land occupied by urban (town) construction, especially high-quality cultivated land in dams, is much larger for mountainous areas than the development of low hills and gentle slopes. ③ By strengthening the ecological restoration and greening of the development of low hills and gentle slopes and the development of organic agriculture and ecological agriculture on the arable land of the dam to enhance the ecological service function of the arable land of the dam, it can compensate for the regional ecological losses caused by the development of the gentle hills.

Key words Low hills and gentle slopes;Urbanization;Cultivated land protection;Interest balance

我国陆域国土空间中,山地高原丘陵约占69%,盆地约占19%,平原约占12%。多年来,在相对狭小的平原地区,粮食生产与社会经济发展的矛盾越发突出。2001—2008年,随着经济的快速发展和城镇化水平的不断提高,全国减少了近586.67万hm2优质耕地。2009年以后,国家高度重视耕地保护,将保护耕地作为基本国策,划定18亿亩耕地红线,实行最严格的保护,耕地大量流失趋势得到控制。2009年全国耕地面积1.217 2亿hm2,至2015年底,全国实有耕地面积 1.350 7亿hm2,其中含有难以稳定利用的耕地和根据国家政策需要稳步调整退耕的耕地,适宜稳定利用的耕地保有量 1.243 3亿hm2,基本农田保护面积1.04亿hm2,守住了 18亿亩耕地红线 [1]。2019年,自然资源部公布耕地面积 1.348 7亿hm2,全国因建设占用、灾毁、生态退耕、农业结构调整等减少耕地面积32.04万hm2,通过土地整治、农业结构调整等增加耕地面积25.95万hm2,年内净减少耕地面积 6.09万hm2。

导致耕地减少的原因主要有:一是城市规模扩张过快、过大,土地利用率低;二是农村居民点建设分散,宅基地审批缺乏管理和监督,农村建房占地较大;三是农业内部结构调整占用耕地,大片耕地被改为果园、茶园等。其中,城市化占耕地是重要原因之一。

与此同时,2010年以来我国城市化已进入加速发展的中期阶段。根据国家统计局公布的数据,2019年我国城镇常住人口84 843万,乡村常住人口55 162万,城镇人口占总人口比重(城镇化率)为60.06%,比上年末提高了1.02百分点,比2010年人口普查时的49.68%提高了10.38百分点。根据世界城镇化发展普遍规律,我国仍处于城镇化率30%~70%的快速发展区间。只是进入到60%之后,城镇化会逐渐进入到相对成熟阶段,未来城镇化增速會略有放缓。国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部预测,我国城市化率到2030年达到68.38%,2040年达到75.37%,接近世界发达国家现在城市化平均水平。这就意味着,我国城市化还有十几年较快发展时期。对广大中西部地区来说,目前的城镇化率仍比较低,2019年,像河南、四川这些人口大省刚过50%,像西南地区的广西、云南、贵州等地都不足50%。中西部较低的城镇化率,意味着这些地方未来有较大的投资发展空间,未来几年城镇化加速,大量人口将进入城市或城镇。

城市化的快速推进,对建设用地需求不断增加,粮食生产与住房需求的矛盾日益突出。尤其像云南这样的西南山地省份,城镇化与耕地保护的矛盾更加突出。根据原云南省国土资源厅调查,全省大于1 km2的坝子1 699个,面积 245.348万hm2,仅占全省土地面积的6.41%,其余是山地(占84%)和丘陵(占10%左右)。全省116个县市区,山区面积占全县总面积70.0%~79.9%的只有4个县(市),山区面积占80.0%~89.9%的有13个县(市),占90.0%~95%的有9个县,其余县(市)均在95%以上(其中有18个县99%以上的土地全是山地)。由于坝子地势平坦,水源条件好,一般是优质耕地集中分布区域。2017年云南省大于1 km2的坝子耕地面积占全省耕地面积22.06%,主要是1~3等的优质耕地;坝子以外山区丘陵的耕地以旱地为主,约占全省耕地面积的77.94%。这些山地耕地普遍存在田块畸零不整,田坎系数较高,坡地比重较大,土地生态脆弱,土壤侵蚀、水土流失等问题,是云南省中低产田地的主要分布区域。

因此,为了协调城镇化与耕地保护的矛盾,保护平原和山间盆地(坝子)优质耕地,对低丘缓坡山地适度有限开发,拓展建设用地空间,是云南等西南山地区域城镇化发展的必然选择。事实上,云南拥有丰富的低丘缓坡土地资源。根据云南省自然资源厅调查统计,全省低丘缓坡面积占全省土地面积4.7%;其中适宜建设开发的低丘缓坡面积占低丘缓坡面积10.62%。将部分城镇、工业项目向适宜建设开发的低丘缓坡区域拓展,成为云南省城镇化、工业化过程中不得已的选择。如何在提高土地资源集约利用水平的同时,保护好优质耕地,避免破坏生态环境,是云南等西南山地区域国土空间开发亟待解决的现实问题。为此,2011年原国土资源部颁发《国土资源部关于低丘缓坡荒滩等未利用土地开发利用试点工作指导意见》,提倡不同地区因地制宜,转变现有的城镇发展方式,支持云南、浙江、贵州等23个低丘缓坡资源丰富省份开展山地城镇、工业建设土地综合开发的试点工作。其中云南省是唯一在全省范围试点的省份。云南省委省政府正是着眼于云南省发展的实际,2011年出台《云南省人民政府关于加强耕地保护促进城镇化科学发展的意见》(云政发〔2011〕185号),提出全省低丘缓坡山地开发的重要性与总体要求,在全省范围内开展低丘缓坡土地综合开发试点,探索通过低丘缓坡山地城镇工业建设、保护坝区优质耕地、优化国土空间布局之路。至2018年末,全省批准低丘缓坡土地综合开发试点项目区185个,批准低丘缓坡土地开发面积超过9万hm2。

但是,山地开发作为一种特殊的土地利用形式存在不确定性,低丘缓坡山地建设开发必然会打破原有山地生态系统的完整性、关联性和生态系统平衡,改变生态系统功能状况,若开发不当甚至会出现滑坡、泥石流、缺水、污染等威胁山地城镇工业安全的生态问题。因此,围绕低丘缓坡山地开发的生态问题,国家部委之间和学术界都存在不同意见。如何权衡耕地保护及粮食安全与生态安全,是低丘缓坡开发建设必须系统研究的重要问题。该研究正是基于此目的,以云南省重点城镇化区域也是低丘缓坡开发试点重点地区——大理市为例,初步探索城镇化过程中耕地保护与生态安全的取舍和权衡,抛砖引玉,以期引起学术界对该问题的关注。

有关低丘缓坡山地开发、城镇化发展和土地开发利用综合效应的研究,相对而言我国起步较晚。低丘缓坡山地开发的研究方面主要有两个切入点,其一是低丘缓坡山地开发的生态环境研究。学者们从生态环境着手,一方面研究低丘缓坡山地开发的生态环境问题,一方面又提出了相对应的防治对策。普遍认为低丘缓坡山地的开发和建设,必须充分考虑地貌植被等被大面积破坏后造成的山地环境、水土流失等潜在影响。因此应尽可能在制定山地开发利用规划时,提出科学合理的方法来规避。其二是可持续发展研究。学术界普遍认为,低丘缓坡建设开发应该注重可持续性,尤其是土地资源的生态可持续性,根据山体立体特征设计开发建设方式和用地布局。土地资源的可持续性是国家安全的重要组成部分,关系到政治、经济、国防和人民 [2-5]。城镇化发展水平的衡量,美国斯坦福大学提出以人均GDP、农业产值GDP占比等为主的城镇化指标体系;我国清华大学、中国社科院则提出了特色新型城镇化发展指标 [6-8]。土地开发利用方面也有不少学者从土地利用变化对土壤、水文、碳循环等效应影响开展研究 [9-11]。但是,针对城镇化过程中低丘缓坡开发与耕地保护的权衡研究还比较少,这是该研究写作的出发点。

1 数据来源与研究方法

1.1 样本区简介

大理市位于洱海流域,是典型的高原湖滨城市,由于高原湖泊特有的水文条件,生态环境比平原湖滨区域更加脆弱。作为云南省第二大城市,改革开放以来大理市社会经济与城市发展迅速。1997—2019年,大理市城市人口由16.7万增长到49.7万,增长178%;城市(镇)建设用地面积由14.64 km2增长到151 km2,增长861%。快速城镇化导致洱海流域优质耕地大量被侵占。为了保护洱海西岸优质耕地、保护洱海流域湖光山色的绮丽自然风光,2013年云南省委省政府将开发洱海东岸低丘缓坡山地、建设山地城镇工业,作为全省低丘缓坡山地城镇和工业园区开发建设的重点示范样本,其模式和经验在云南省乃至全国都具有典型性。因此,选择大理市作为研究样本。

1.2 数据来源

土地利用数据来源是以1998、2008、2013以及2018年的Landsat TM影像作为基础影像,谷歌影像作为辅助数据。在数据底图上,根据地区实际影像条件,结合各种土地利用类型的影像特点,建立6类主要用地类型的遥感解译标识,这6类土地利用类型为耕地、草地、林地、水域、建设用地和其他土地。结合遥感影像解译标识,进行人机交互解译。

社会经济统计数据主要来自《大理统计年鉴(1998—2018)》《中国县域统计年鉴(2000—2018年)》,对于部分缺失的数据,综合缺失时点前后的统计数据,采用一定的数学方法进行合理估算。

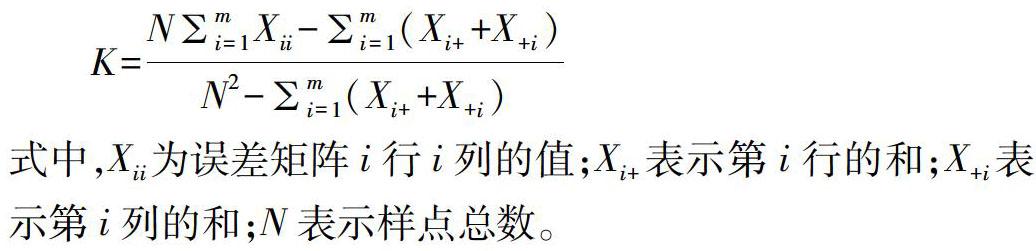

遥感影像解译参照土地利用遥感监测分类系统(简称LU-CAS)和全國生态环境监测评价体系等国家标准,划分大理市的土地利用类型为:草地、耕地、林地、水域、建设用地和未利用地。同时利用Kappa系数检验遥感影像解译精度,公式如下:

式中,X ii为误差矩阵i行i列的值;X i+表示第i行的和;X +i表示第i列的和;N表示样点总数。

经检验精度系数分别为0.81(1998年影像)、0.84(2008年影像)、0.88(2013年影像)和0.86(2018年影像),总体系数超过0.8。说明解译精度高于80%,解译结果符合研究需求,可以采用该解译数据进行研究。

1.3 研究方法

该研究从价值的哲学含义出发,借鉴马斯洛的需要层次模型,以人类为核心,从主体维度衍生出生态效应的社会含义,在综合土地资源本身的生态效应基础上,协调社会—自然的综合效应,来权衡土地资源利用的耕地保护与生态安全。为此,该研究构建了土地利用综合效应指标。该指标通过对价值的治学范畴阐述,解释价值在哲学上的本质内涵。即价值是在主客体之间相互作用的,价值是否存在,受到主客体协同决定,只有当主客体之间对于其间相互作用的事物都具有需求性,其价值才会产生。

土地利用综合效应从两个维度构建二维逻辑结构模型。一是土地资源价值客体角度建立的功能维度,亦称供给维度;二是土地资源价值主体角度建立的效用维度,亦称需要维度。城镇化快速发展,从土地资源主体角度即以人为本的角度思考,人作为价值主体,在城镇化发展中对于土地的需求。根据马斯洛需求层次理论,人的需求通常包括4个层次:生存、安全、情感和发展。从人的需求主体出发,将需求层次中的生存需求、安全需求、情感需求与土地资源客气所提供的经济产出功能、社会保障功能与生态系统系统服务功能所对应,得到土地利用综合效应模型,具体如图1。

在大理市城市化进程中,转换为建设用地的主要用地类型是耕地及林地,因此计算时主要研究耕地和林地的土地利用综合效应。

土地利用综合效应模型包括以下三方面价值的综合。

(1)经济产出功能价值。

生存需求是位于需求层次中底层的需求,是人类最基本的需求,也是追求更高需求的前提。在城镇化发展过程中,人对于土地资源的需求,最基本的是粮食生产,反映到价值客体的供给维度,对应的是土地所具有的经济产出功能价值。

土地的经济产出价值是指在合理发挥土地资源生产功能的前提下,土地养育功能所产出的所有产品经济效益的总和。土地资源经济产出价值的评估方法有收益还原法、土壤生产潜力法、成本逼近法、市场比较法和假设开发法等多种方法。该研究主要采用收益还原法。计算公式如下:

VC=(a/r)×[1-(1+r)n]

式中,VC指土地的经济产出功能价值;a是年均纯收益;是收益还原率;是土地使用权让渡年限;显然,当年限n接近无限大时,上式可记为:

纯收益的确定:a=v-c0;其中,v是单位面积农产品产出价值,c0是单位面积农产品的总成本。农产品的总产出价值应当包括主要农产品产出价值和副农产品产出价值,且存在一年多熟制,由于副产品的统计资料不全,因此该研究中单位面积的年总收入,均采用单位面积的年农业产值。

收益还原率的确定:其中,b是一年期银行存款利率,c也称为安全利率,d是同期物价指数,是农业税率,当前d值为0。

(2)社会保障功能价值。

在供给维度所对应的安全需求,包括了粮食安全和社会保障。粮食安全,要求粮食产量和质量必须满足人的基本需求。而在社会保障需求下,随着城镇化进程快速发展推进,城镇化带来了各式各样的社会保障红利。这些社会红利包括基础设施建设、人居环境改善、商品市场完备、医疗保障等方面。但从人的角度考虑,在不考虑这些城镇化集聚效应带来的社会保障福利,对于作为社会中相对独立个体的人,与之密切相关的就是基本生活、养老保障和失业保障,可以采用相对应的价值来衡量。

社会保障功能价值包括土地所提供的养老保障价值、就业保障价值和社会稳定价值。计算公式如下:

式中,VS是社会保障功能价值;Vb是养老保障价值;Ve是就业保障价值;Vw是社会稳定价值;r是收益还原率。

养老保障价值采用研究区域的养老保险金为基础进行替代核算:。其中,ya为居民个人应缴养老保险费率;n为应缴年限;Mi为月基本生活费用;Mo保险费基数;Aa指用地人均占有面积。

就业保障价值采用研究区域的居民个人失业保险金为基础进行替代核算:。其中,va为居民个人应缴失业保险费率;n为应缴年限;Mi为农民月基本生活费用;Mo为保险费基数。

社会稳定价值采用粮食安全价值来代替社会稳定价值进行核算。粮食安全问题直接影响着社会的稳定性和人民生活水平。粮食安全保障价值的计算,采用粮食在完全依赖进口情况下的成本支出来表示:Vw=Pk×Q。其中Q为粮食总产量;Pk为国际粮食平均价格。

(3)生态系统服务功能价值。

人类的情感社交需求不仅体现在人与人之间,也体现在人与物、人与环境之间,且这种情感社交需求在很多情况下需借助外部条件来实现。对应需求层次则是生态系统服务功能。

计算公式为:

式中,VC ij为第j类生态系统i类生态系统服务基准单价;Sj为第j类生态系统面积。

土地利用综合效应的总价值为经济产出价值、社会保障价值和生态服务功能价值的总和,即:

V=VC+VS+VW

另外,表达城镇化的指标有多种。该研究以清华大学、中国社科院提出新型城镇化发展指标,构建城镇化发展水平指标体系(表1),并研究采用熵值法确定指标体系的权重。具体计算步骤如下:

2 结果与分析

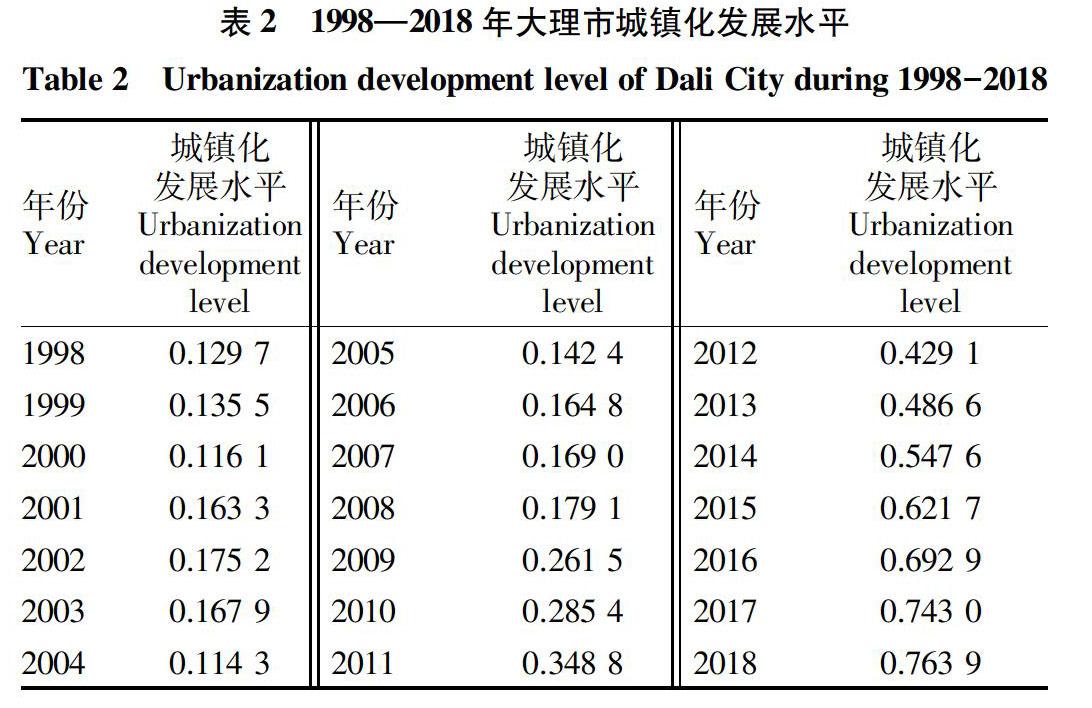

2.1 1998—2018年大理市城镇化发展水平

大理市城镇化发展水平由1998年的0.129 7上升到2018年的0.763 9,20年时间其城镇化发展水平增长5.89倍,取得顯著发展效果(表2)。

2.2 1998—2018年大理市土地利用变化分析

大理市于2013年被列为云南省低丘缓坡山地开发试点地区,并在2013年大理市出台一系列相关政策文件。因此以2013年为分界,2013年前城镇化土地开发利用方式为占用耕地开发建设用地,2013年后主要通过低丘缓坡山地开发增加建设用地。根据对1998、2008、2013以及2018年大理市遥感影像的分类解译结果,统计1998—2013年、2013—2018年土地利用变化,运用马尔科夫模型构建土地转移矩阵,对这段时间大理市土地利用类型相互转换进行定量描述,结果显示:

(1)1998—2013年,大理市耕地转出2 007.06 hm2,转入962.64 hm2;林地转出2 651.03 hm2,转入542.36 hm2;草地转出136.35 hm2,转入116.35 hm2;建设用地转出436.24 hm2,转入2 948.96 hm2;其他土地转出1 648.40 hm2,转入 2 308.77 hm2。其中转入建设用地的类型中,耕地 1 500.17 hm2,占比50.87%;林地385.72 hm2,占比13.08%;草地50.29 hm2,占比1.71%;其他土地1 012.78 hm2,占比 34.34%。即1998—2013年大理市城镇化建设用地主要以占用耕地形式获取的。由于大理市大多数耕地分布在洱海坝子及湖滨地区,且都是1~3等的优质耕地,也就是说这一时期大理市城镇化是牺牲坝子优质耕地及粮食安全和洱海湖滨生态安全来实现的。

(2)2013—2018年,大理市耕地转出312.37 hm2,转入810.37 hm2;林地转出2 053.69 hm2,转入364.76 hm2;草地转出94.41 hm2,转入89.41 hm2;建设用地转出522.88 hm2,转入2 324.01 hm2;其他土地转出807.04 hm2,转入 201.84 hm2。其中转入建设用地的类型中,耕地149.88 hm2,占比6.45%;林地1 854.29 hm2,占比79.79%;草地 20.35 hm2,占比0.088%;其他土地299.49 hm2,占比 12.89%。即2013—2018年间大理市城镇化建设用地主要以开发洱海东部的低丘缓坡山地、占用低丘缓坡疏林地形式获取的,毫无疑问低丘缓坡建设开发导致洱海东部林地面积减少,对当地生态环境有一定影响。

2.3 大理市土地利用综合效应评估

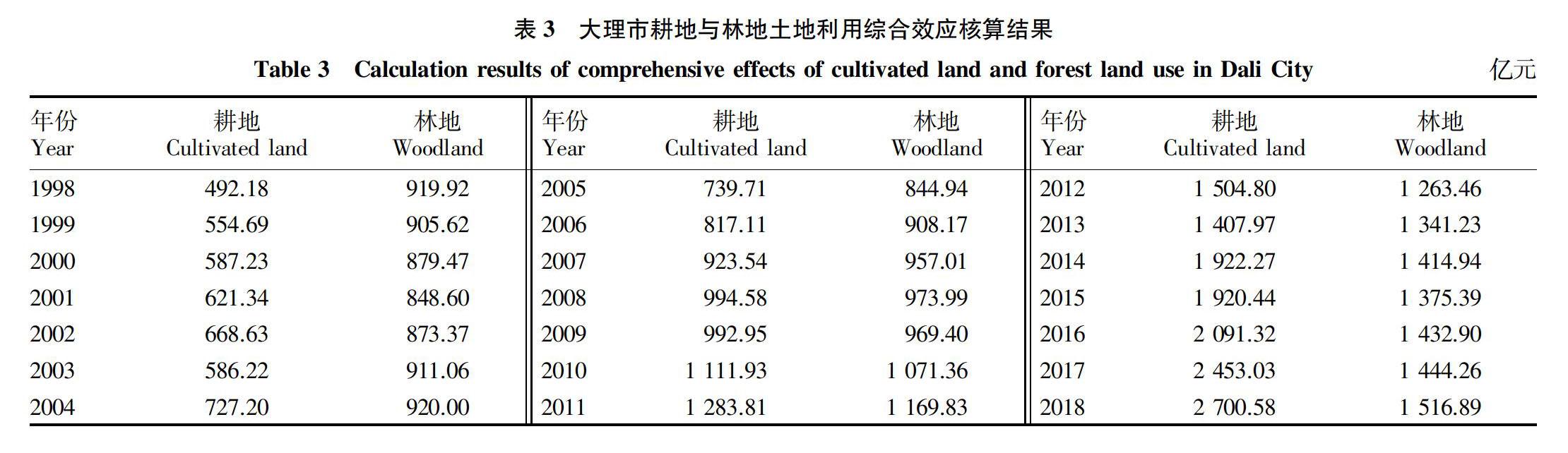

表3显示,大理市1998—2018年耕地与林地的土地利用综合效应总量在20年间持续上涨,总体涨幅超过448.7%,年平均涨幅为9.37%。其中,林地的土地利用综合效应总价值增长较为缓慢,虽然整体趋势呈现增长,但也在1998—2006年出现小幅度的减少,期间总体减幅为1.28%。2006—2018年林地的土地利用综合效应总价值增幅为67.03%,年平均涨幅为4.67%。大理市耕地的土地利用综合效应总价值在20年间增长较快,仅在2003、2009、2013年出现过短暂下降,其余时间均保持较快的增长速率,2008年耕地土地利用综合效应超过林地。

1998—2018年,大理市耕地土地利用综合效应单位土地面积总价值从1998年的1 246 252.16元/hm2上升为2018年的7 036 460.37元/hm2,上升了5.65倍;耕地土地利用综合效应总价值由1998年的492.18亿元上升为2018年的 2 700.58亿元,上升了5.49倍。同期,大理市林地土地利用综合效应单位土地面积总价值从1998年的1 016 534.82元/hm2上升为2018年的1 728 015.47元/hm2,上升1.70倍;林地土地利用综合效应总价值由1998年的919.92亿元上升为2018年的1 516.89亿元,上升1.65倍。林地土地利用綜合效应增长远慢于耕地。

从土地利用综合效应的价值构成看,1998—2018年,大理市耕地经济产出价值维持在43%左右,说明耕地的经济产出功能依旧作为其主要功能的地位没有变化;耕地的社会保障价值有所增加,由1998年的29.94%增长到2018年的 48.24%,社会保障功能的比重增加,农业生产更加专业化,农业从业者专门性更强。与之形成鲜明对比的是,1998—2018年大理市林地的经济产出功能价值占比一直维持在2%左右,变化不大;林地的社会保障价值有所增加,从1998年的4.93%增长到2018年的26.98%,林地的社会保障价值越发凸显,同时林地的生态服务价值减少,由1998年的94.82%减少到69.12%。总体来看,城镇化发展的20年来,大理市耕地的土地利用综合效应价值构成更加偏重于经济产出价值和社会保障价值,其生态服务价值占比较少;林地的生态服务价值比重较原先而言有所减少,但总体结构也更加偏重于社会保障和生态服务。

2.4 大理市低丘缓坡开发与坝子耕地占用开发对比

表4显示,1998—2013年大理市通过占用坝子优质耕地的开发方式,净增加建设用地2 825.72 hm2;其中,耕地转为建设用地的净转化量为1 499.68 hm2,占新增建设用地的53.07%;林地转化为建设用地的净转化量为385.72 hm2,占新增建设用地的13.65%。而2013—2018年大理市主要通过低丘缓坡山地开发的形式获得净增加建设用地1 801.13 hm2。假设2013—2018年依旧采区占用坝子优质耕地的开发方式,当新增建设用地数量达到2018年现有标准1 801.13 hm2时,按照1998—2013年新增建设用地中林地与耕地转化量的关系,可以计算得出减少的林地与耕地数量。

该研究通过替代法测算,在假设2013—2018年依旧采取占用坝子优质耕地的开发方式,此期间获得新增加 1 801.13 hm2建设用地,需要减少坝子优质耕地数量为 955.86 hm2,需要减少的林地数量为245.85 hm2(表4)。即,按照耕地应减少955.86 hm2,则耕地的土地利用综合效应减少54.84亿元;林地应减少245.85 hm2,林地的土地利用综合效应减少3.967亿元,两者合计减少土地利用综合效应 58.81亿元。与这期间实际采取的低丘缓坡山地开发方式比较,坝子耕地占用的开发方式预计多减少土地利用综合效应价值量44.56亿元(表5)。

3 结论与讨论

(1)从系统论角度土地利用综合效应包括经济产出、社会保障、生态服务三大功能。不同土地利用类型,土地利用综合效应的结构和强度具有较大差异。耕地主要承载着土地利用经济产出和社会保障功能,兼顾生态服务功能,满足人们最基本的生存需求,因此单位面积土地利用综合效应最高,在大理市2018年达到7 036 460.37元/hm2;林地主要承载着土地利用生态服务和部分经济产出、社会保障功能,2018年土地利用综合效应达到1728015.47元/hm2。随着社会经济发展对土地资源需求持续增加,耕地和林地的土地利用综合效应都在快速上涨。1998—2018年,大理市耕地土地利用综合效应单位土地面积总价值从1998年的 1 246 252.16元/hm2上升为2018年的7 036 460.37元/hm2,上升了5.65倍;耕地土地利用综合效应总价值由1998年的492.18亿元上升为2018年的2 700.58亿元,上升了5.49倍。同期,大理市林地土地利用综合效应单位土地面积总价值从1998年的1 016 534.82元/hm2上升为2018年的 1 728 015.47元/hm2,上升1.70倍;林地土地利用综合效应总价值由1998年的919.92亿元上升为2018年的1 516.89亿元,上升1.65倍。城镇化及城镇扩张无论建设占坝子优质耕地还是占低丘缓坡山地的林地,都将导致土地利用综合效应下降。必须在城镇化占用这两类农用地的土地利用综合效应进行权衡,两害从轻。这种权衡和选择对于耕地资源尤其优质耕地资源匮乏的山地区域更为重要和迫切。

(2)研究表明,相比较而言,城市(镇)建设占用耕地尤其是坝子优质耕地对山地区域来说,比开发低丘缓坡山地占用林地,其土地利用综合效应损失要大很多。假设2013—2018年大理市低丘缓坡山地开发解决城镇化建设用地不足问题,依旧采取占用坝子优质耕地的土地开发方式,此期间获得新增加1 801.13 hm2建设用地,需要减少坝子优质耕地数量为955.86 hm2,需要减少的林地数量为245.85 hm2,耕地的土地利用综合效应减少54.84亿元,林地的土地利用综合效应减少3.967亿元,两者合计减少土地利用综合效应58.81亿元。与这期间实际采取的低丘缓坡山地开发方式比较,坝子耕地占用的开发方式预计多减少土地利用综合效应价值量44.56亿元。因此,从维护山地区域粮食安全和社会稳定角度,适当占用低丘缓坡山地进行建设开发,满足城镇化用地需要,对山地区域来说也是一种城镇化用地方式的合理 选择。

(3)人类的情感社交需求不仅体现在人与人之间,也体现在人与物、人与环境之间,且这种情感社交需求在很多情况下需借助外部条件来实现。随着人们物质文化生活水平提高,人们对生态系统服务需求不断增加。通过课题组对云南省10个典型低丘缓坡建设开发项目区的实地调查监测和分析测算,发现低丘缓坡山地建设开发因生态用地面积的骤减,其生态服务功能会有所下降,必须谨慎开展低丘缓坡山地建设开发。同时笔者还发现,在低丘缓坡建设开发过程中,采用恰当的工程措施和生态修复手段,可以提升低丘缓坡建设开发项目区的生态用地单位面积生态服务功能,弥补因生态用地面积减少出现的低丘缓坡山地生态服务功能减少。所以,采用科学的低丘缓坡建设开发方式,加强建设开发过程中的生态修复和绿化,通过提高低丘缓坡建设开发项目区的生态用地质量,可以一定程度上弥补低丘缓坡山地建设开发带来的生态损失,提高区域整体土地利用综合效应 水平。

(4)应该重新认识耕地的土地利用综合功能,通过发展有机农业和生态农业,增强坝子优质耕地的生态服务功能,提升耕地的土地利用综合效应,改善坝子耕地集中分布区域的生态环境,也可以一定程度上弥补因低丘缓坡山地建设开发导致区域林地面积减少的生态损失。

总之,城镇化及城镇空间扩张必然占用耕地或林地等农用地,如何权衡城市(镇)建设开发占用耕地和林地的得失,科学评价自2011年在全国开展的低丘缓坡山地建设用地工作,还有很長的路要走。该研究仅做了初步探索,在权衡评价的理论和方法上还需要改进,还需要做更多的案例和调查研究来验证权衡评价的理论方法。这些都是今后需要进一步努力的方向。

参考文献

[1] 国土资源部关于印发《国土资源“十三五”规划纲要》的通知(国土资发〔2016〕37号).

[2] 张洪,李中元,李彦.基于生态安全的山地城镇土地可持续利用模式研究:以云南大理市为例[J].地理研究,2019,38(11):2681-2694.

[3] 郑楚亮.低丘缓坡开发利用问题及建议:以江西省共青城市为例[J].中国土地,2012(3):28-29.

[4] 楼琦,王建军.浙江省低丘缓坡区水土流失及其对策[J].中国水土保持科学,2008,6(5):95-99.

[5]

宋迎新,陈建杰,钟和曦.以土地管理制度改革推动新型城镇化健康发展[J].浙江国土资源,2013(10):39-43.

[6] 张明斗,曲峻熙.中国城市化的均衡性发展及政策调控[J].学习与实践,2019(9):48-54.

[7] 何仁伟,谢磊,孙威.京津冀城市群城市化质量综合评价研究[J].地域研究与开发,2016,35(6):42-47.

[8] 程开明,姜山.城市化、城市集中度与人力资本积累:基于省级面板数据的实证研究[J].商业经济与管理,2019(9):44-56,78.

[9] 龙花楼,戈大专,王介勇.土地利用转型与乡村转型发展耦合研究进展及展望[J].地理学报,2019,74(12):2547-2559.

[10] 胡其玉,陈松林.基于生态服务价值量的土地利用变化环境效应研究[J].生态科学,2019,38(5):58-67.

[11] 李小康,王晓鸣,华虹.土地利用结构变化对碳排放的影响关系及机理研究[J].生态经济,2018,34(1):14-19.