可悲的安身之地

2020-11-16

我们生活的地方,赤贫者处处可见,有4种不同的建成环境作为例证。除南极洲外,每个大陆都有数百万人棲息在窝棚中。这些人的生存状态似乎说明,如果建成环境没有经历称得上设计的过程,那么栖息者的生活品质就会低得可怜。但是,看看开发商建造的独户小楼(上亿人称之为家的居所),就会发现资源匮乏只是原因之一。然后看看纽约市一所高中的设计,就会明白不够重视建成环境也是个重要原因。最后看看“普利兹克奖”获得者建筑师让·努维尔在伦敦设计的一座艺术馆,就会明白,即使有充裕的资源、良好的意图、足够的重视,事情也有可能会出错。这4个例子表明,建成环境的贫乏是非常普遍的现象,暗示这一现象背后的复杂原因。贫民窟本身可能暗示,没钱必然赤贫;但结合其他3个例子表明,钱并不是关键所在。

在贫民窟真正缺乏的是资源。2010年的海地大地震,150万人失去家园。许多人的生活受到影响,他们住在临时营地、应急避难所。这场巨大灾难留下了几千张令人心碎的照片。其中一张描述的是,在太子港轨道街,紧贴街道中线密密麻麻排着一长条棚屋,每个棚屋顶上都搭着防水布,只有一个房间,房间地板很脏,住着整整一家人。棚屋旁边,轿车和卡车轰隆隆地驶过。没有电,没有管道,没有隐私,没有安静,没有清新的空气,没有干净的饮用水。只有这些想要保持风度和尊严的不幸之人,但他们所在的建成环境满足不了他们的这个愿望。

南亚总人口的30%,包括印度最大的两个城市孟买和德里50%~60%的居民,住在贫民窟;至于孟买达拉维贫民窟的人口密度,只能粗略地估计一下,每平方英里(约合2.59平方公里)为38万~130万人,这个数字是曼哈顿的5~9倍。60%的撒哈拉以南的非洲人栖息在贫民窟。世界上最大的贫民窟在墨西哥城市郊,住了400万人。从全球来看,地球上1/7的人口,大致10亿人,也就是1/3的城市居民把贫民窟称为家。联合国人居署房屋及贫民窟改善处预测,到2030年,住在贫民窟的人数会翻不止一番,因为贫民窟是“世界上增长最快的栖息地”。

过度拥挤、没有隐私、环境噪声,会削弱儿童管理情绪的能力和有效应对生活挑战的能力。因此,住在贫民窟的孩子不仅机会更少,而且利用机会的能力更低。自出生起就住在类似轨道街那种环境的孩子,长大成人后即使遇到意外之财,也有可能会奋力挣扎,且比之童年时期不曾遭受建成环境贫困之苦的人挣扎得更厉害。而在极度艰难困苦条件下长大的经历,可能会导致终生能力受损。

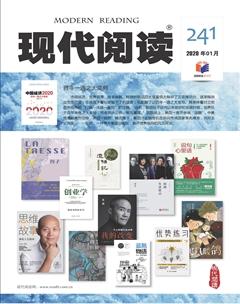

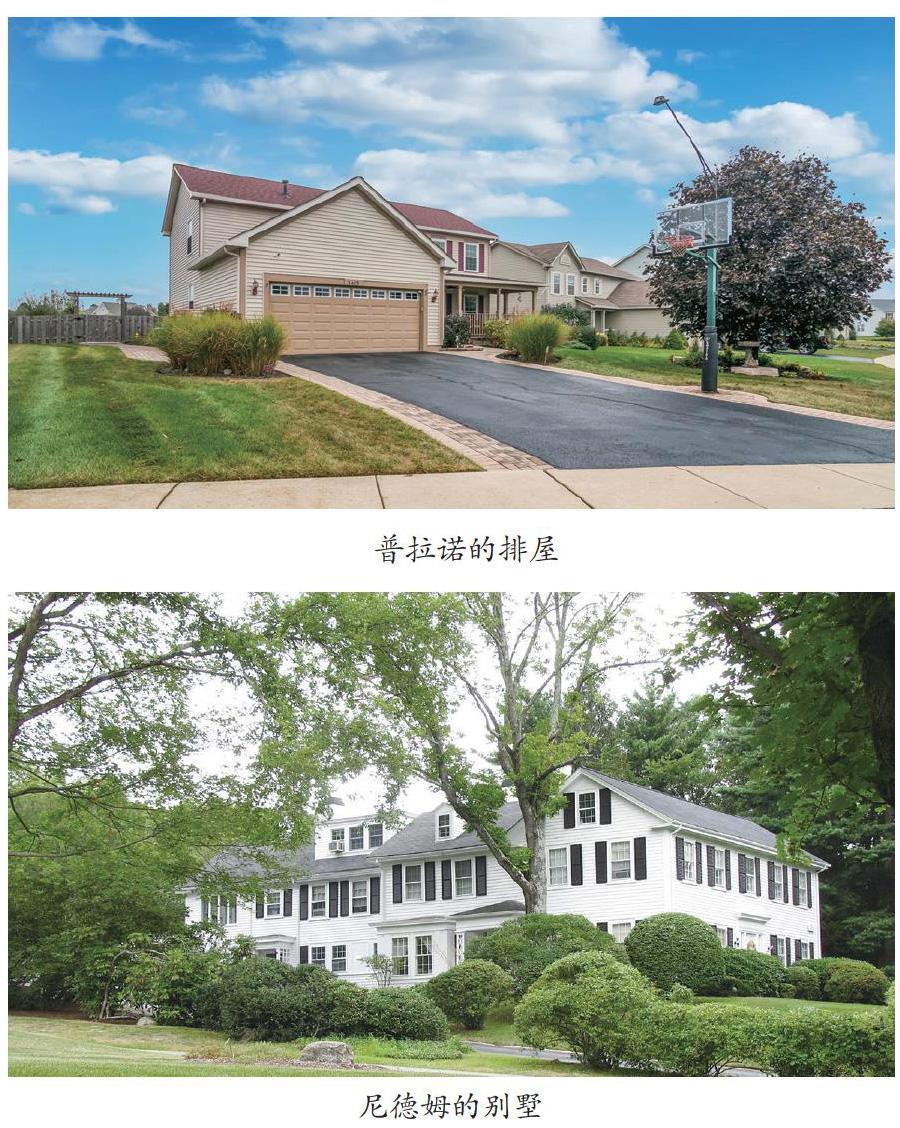

不仅这种没有经过任何设计、明显贫困的地方会妨碍人们的幸福,有些富裕的中产和上中产阶级住宅小区也会妨碍人们的幸福。看看在位置、价位、客户群、设计等方面存在很大差异的两个新住宅小区。一个是莱克伍德-斯普林斯,位于美国伊利诺伊州普拉诺镇,距芝加哥西边大约一小时车程处的郊区。莱克伍德-斯普林斯是个规模相对较小的中产阶级住宅小区,里面的房子建造在像纸一样平坦的土地上。在风格上,这些房子用了两种基本模式的风貌去重新诠释美国中西部传统农舍:建得很低的一层或两层排屋沿着断头路和微微弯曲的街道交错排列。另一个是独栋别墅小区,位于美国马萨诸塞州尼德姆镇。这个小区的房子更大,房子与房子之间的风貌存在较大差异,但在风格上统一坚守房产经纪历史主义——姑且这么称呼吧。

普拉诺20万美元一栋的排屋与尼德姆100万美元一栋的别墅,尽管有着不一样的大小和价格,但是有着许多共同的基本特征和问题。每套房子容纳一户核心家庭。尽管现今社会人口明显老龄化、家庭结构日益多元化,但是普拉诺小区和尼德姆小区均没有设置适合无独立生活能力的高龄父母或残疾人的居所。每个小区内部,每个地块差不多大小(尼德姆的总体上更大些),房子坐落在地块正中央,前后各有一个庭院。居民穿过车库进入房子,但遗憾的是,因为“前”大门正对着街道,所以“前”庭院基本上无法用。房子布局不当,周边便民服务点稀缺,导致居民没有什么机会进行自发的社会交往。

其实,普拉诺小区和尼德姆小区的房子都是由现成材料搭建的,施工技术简单,无需什么技术工人。同时材料价格低,既不结实也不环保;木材的砍伐毫不考虑对环境的可持续性;铺设的PVC管道向地面和饮用水释放着挥发性有机化合物;房间与房间之间的石膏墙,隔音、隔热效果也很差。房间排布和每层平面标准化得很粗糙,比如窗户和房间的位置选得很差,毫不考虑房子边界建造的位置,也毫不考虑盛行风向和日照轨迹。例如,有些房子的客厅可能阴暗无比,而有些房子的客厅可能亮得刺眼;有些房间可能太冷,有些房间可能太热(虽然高效恒温器和人造光掩盖了这些设计缺陷)。

你可能认为,这些住宅小区仅仅是为中产和上中产阶级服务的,有不尽如人意之处也很正常。如此说来,为更富有的人服务的住宅、学校、景观肯定更好吧?诚然,有些确实更好,有些则不然。就以我给儿子找学校的经历为例吧。几年前,我家准备搬到纽约市,于是考察了曼哈顿和布鲁克林的几所私立学校,希望为我们即将上高中的孩子找到一所适合其身心发展的学校。大多数家庭乐于把孩子送到上曼哈顿的一所从学前班到12年级一贯制的学校。这所学校位于一条林荫大道旁边,里面有一栋栋紧挨着的建筑;学校入口是个土褐色与红棕色相间的理查森罗马式砖石结构的构筑物,带有大大的顶棚,刻有深深的花纹。但是学校高中部所在的一栋大约40年楼龄的较新教学楼,看起来跟近郊常见的没什么两样。这栋教学楼的许多教室位于地下,就是个没有窗户的矩形洞穴,它由煤渣空心砖砌成,铺满工业级地毯,盖满标配版白色吸声瓦,摆着金属桌椅。而9年级、10年级、11年级的教室,由一条铺着油毡的窄窄的内部走廊连接起来,声音在墙上反复反射,就像很多球在拥挤的游乐场上弹来弹去一样。

更糟糕的是,青少年面临的主要挑战之一是学习如何在日益复杂的社会世界寻找出路,但是整个教学楼只有一个较大的空间,明确有利于学生们去成功应对这一挑战。那是学生们的非正式聚会地,学生们称之为“沼泽地”。这个昵称描述的大概不是那里的外观,而是学生们在那里的体验。窄窄的走廊上孤零零地摆着几个破旧的沙发,这些沙发可能也是事后想起来才添加的,就像几块冷冰冰的厚苔藓,提供着有限且无趣的社交机会:选择去不去成为一个无组织群体的一员。在这片“沼泽地”上,这群十几岁的孩子们像蜻蜓、蟋蟀、蝗虫一样嗡嗡作响,闹哄哄地在一起。

事实上,研究成果清楚地表明,设计是高效学习环境的核心所在。最近一个研究調查了英国34所学校751名学生的学习进展,确定了显著影响学习进展的6个教室设计参数,即颜色、选择、复杂性、灵活性、光照、连接性,发现建成环境因素对学生学习进展的影响竟然平均达到了25%。在设计得最差的教室上课的学生与在设计得最好的教室上课的学生之间的学习进展之间的差距,相当于一个典型学生在整整一个学年取得的学习进展。

既然这么多轻易就可查到的研究都表明,学习环境的设计可以妨碍也可以促进教学目标的达成,那么为什么这所学校,为什么这个国家的这么多所学校还要为高中生建造这种低档的教学楼?为什么这些学校今天继续使用这些教学楼?我们那天考察的那所高中既不是营利机构,也不是虽然目光高远但资金短缺的非营利机构。学校校董会没有重视学生的学习环境(能够支持并帮助学生步入大学、走向社会的环境)的打造,与其说是不够关心或资源不足,不如说是缺乏意识。

如果客户确实意识到了设计的重要性,又愿意为之投入充足的资金呢?即使这样,也会出问题。举个例子,伦敦颇受欢迎的蛇形画廊建造的展馆。蛇形画廊每年都会挑选一位国际知名建筑师在海德公园设计一座临时展馆,每年的临时展馆会吸引很多人去现场观看,也会吸引更多去不了伦敦的人在杂志或网络上观看。2010年,周游世界的法国明星建筑师让·努维尔接受蛇形画廊的委托,而蛇形画廊允许他不拘一格自由发挥,耗费巨资建造了一座歪歪斜斜的展馆。展馆由钢铁、玻璃、橡胶、帆布胡乱拼凑而成,采用透明、半透明、反光、不透明的红色表面。

努维尔解释说,他想唤起夏天落日的想象和感觉。解释过程中,他浪漫地讲述了自己“梦里的建筑”,一个“捕捉、过滤情绪”的有表现力的地方,“一个小小的温暖之地、喜悦之地”,说“我希望”人们在那里“有些幸福的感觉”。

努维尔的展馆在照片里看起来非常棒,就像划过海德公园青翠草木的一道红色雷电。但是我怀疑没几个参观者愿意在展馆逗留,或在展馆血红色的超大棋盘上玩耍。而且我几乎可以保证,更没几个参观者体验到了努维尔所希望唤起的那种温暖而喜悦的感觉。那是因为他的3个最重要的设计元素——锐利的角度、大幅度倾斜的墙壁和天花板、大面积的红色势必会导致适得其反。参观那年蛇形画廊临时展馆的人,不大可能产生“幸福的感觉”,反而更有可能产生不安的压力感,甚至是焦虑感。

上述的贫民窟窝棚、近郊住宅小区、纽约市高中、伦敦蛇形画廊2010年临时展馆,都是建成环境失败的例子。失败的建成环境远远多于成功的建成环境。如果说海地的例子能够表明投入安身之地的资源严重不足时会发生什么(这样的地方几乎注定完全不符合要求,对居住者确实有害),那么接下来的3个例子(近郊住宅小区、高中、精品艺术馆)则让事情复杂了许多。它们都能表明,即使对设计和施工投入了充足资源,也可能出现大问题。

在无聊的建筑里生活,在乏善可陈的景观中度过自己的大部分人生——我们为什么要受这种罪?

答案主要不在资源。几乎对于任何成本的资源配置、设计都有坏有好,好的设计让建筑、景观和城区更加丰富。正如我们将要看到的那样,即使是世界上最穷之人的居住区,也总不至于像10亿人生活的贫民窟和棚户区那样差。实际上,普拉诺住宅小区和尼德姆住宅小区都投入了大量资源。而实际上的问题是,相关人士就建筑、基础设施、景观作的决定,过于常规、评判标准太过单一。这样的设计决定必然导致建成环境令人萎靡,而这些建成环境原本可以更好地促进人们的幸福,或者退一步来说,至少不会这么严重地妨碍人们的幸福。纽约市学校的董事们既不缺资源也不缺善意,但是很有可能缺乏有关设计对学生认知、情绪、学习、成绩、幸福感、凝聚力深刻影响的知识。甚至正如蛇形画廊2010年临时展馆例证的那样,即使受过良好教育、有着充足资金的客户,聘用了确实是才华横溢的设计师,也不能绝对保证成功。

为什么开发商会建造显然浪费资源,且不能服务于当代生活模式的独户小楼?为什么一所精英高中的校董会这么多年一直使用一栋不能促进,相反有可能抑制学生学习的教学楼?为什么出过很多优秀作品的国际知名建筑师让·努维尔,未能在海德公园创建出他自以为能够表达出的那种“让人幸福的”展馆呢?

答案在于信息不足。如果了解设计有多大影响,就会在意设计。如果在意,就会改变。

决定建筑的决策者是谁?什么样的体制约束着今天的决策者?他们可以采取什么样的行动,对我们、我们后代的生活产生消极或积极的影响?

(摘自机械工业出版社《欢迎来到你的世界:建筑如何塑造我们的情感、认知和幸福》 作者:[美]莎拉·威廉姆斯·戈德哈根 译者:丁丹 张莹冰)