汪中“修禊叙跋尾”及其相关问题研究*

2020-11-16

一 为什么要研究汪中“修禊叙跋尾”?

20世纪六十年代以来的“兰亭论辩”,基于晚清学者李文田(1734―1895)题写在“汪中旧藏《定武兰亭》”的一段505字的题跋,“彻底地”否定了《兰亭序》文本的可靠性。时至今天,虽然已少有人会再去支持李文田、郭沫若等人当年对于《兰亭序》的“质疑”,但针对《兰亭序》本身是否为王羲之所作,却已成为学人们难以回答甚至不愿去回答的问题。“兰亭论辩”至今已54年,一方面可以说对于《兰亭序》的相关问题是越讨论越复杂,但另一方面,对于引发“兰亭论辩”的“汪中旧藏《定武兰亭》”本身却尚缺少系统的研究,这其中便包括汪中的“修禊叙跋尾”。

“兰亭论辩”从微观上固然可以视之为一次“学术探讨”,但从宏观角度来看,却并没有那么简单。王羲之与《兰亭序》对于中国书法史上的意义绝不亚于孔子和《论语》对于中国文化史的地位和意义,学界如果对《兰亭序》真伪问题无法做出明晰而准确的判断,那么作为中国文化代表之一的书法便缺少了最为重要的“一环”。正所谓“解铃还须系铃人”,“兰亭论辩”因“汪中旧藏《定武兰亭》”而起,那么所有的相关讨论也应该从由此开始。可遗憾的是,54年来有关《兰亭序》真伪问题的诸多讨论,却少有学人对汪中“修禊叙跋尾”进行专题的研究。众所周知,“兰亭论辩”起于郭沫若借用“李文田跋汪中旧藏《定武兰亭》”中所提出的“兰亭三疑”来质疑《兰亭序》的真伪,可是李文田之所以要撰写这篇跋文,除了其受碑学书法以及清代社会风气、学术风气的影响之外,其针对汪中“修禊叙跋尾”对于《兰亭序》的“推崇之声”而立论的意图和目的也是非常明显的。换言之,只有了解“修禊叙跋尾”以及“汪中旧藏定武兰亭”中诸题跋之间的关系,才有可能看到李文田提出“兰亭质疑”的基本语境,才能在今天更好地回应李文田以及由“李文田跋文”所引起的“兰亭论辩”。因此,“修禊叙跋尾”不应被置于“兰亭论辩”的讨论之外,而应将其视为讨论“兰亭论辩”的一件重要史料。

二 汪中“修禊叙跋尾”版本述略

汪中(1744―1794),清乾隆年间扬州人,为乾嘉年间“扬州学派”的代表人物。他的学问私淑顾炎武,“尝推六经之旨,以合于世用”1汪中撰,〈与巡抚毕侍郎书〉,载汪中著,田云汉点校,《新编汪中集》,广陵书局,2005年,第428页。。治学之余,汪氏还留意收藏书画碑帖,42岁那年,他从市场上购得一件“定武五字不损本”《兰亭序》。汪中为之作跋,即是“修禊叙跋尾”。

(一)文本文献中所见到“修禊叙跋尾”

汪中生前编有文集,名为《述学》,其中就载有“修禊叙跋尾”。汪中逝后,其子汪喜孙(1789―1847)在重新编辑汪中遗著时,对“修禊叙跋尾”一文的字、句以及段落顺序做了部分润色和修改,遂成定稿。目前海内外学界整理出版的《汪中集》2汪中著,王清信、叶纯芳点校,《汪中集》,中央研究院中国文史研究所筹备处,2000年。《新编汪中集》3汪中撰,〈修禊叙跋尾〉,载《新编汪中集》,第401—403页。中所收的“修禊叙跋尾”,均承汪喜孙“润色稿”而来。“修禊叙跋尾”全文现为12段,其中题记1条、跋文11条,全文近2000字。文中不仅详细阐述汪中对于这件《兰亭序》的推重之情,而且采用“以文证史”“以碑证史”的考据方式论证了“定武本”《兰亭序》出于王羲之真迹的观点,可谓是在清代碑学正式确立之前一篇重要的讨论《兰亭序》真伪问题的史料文献。

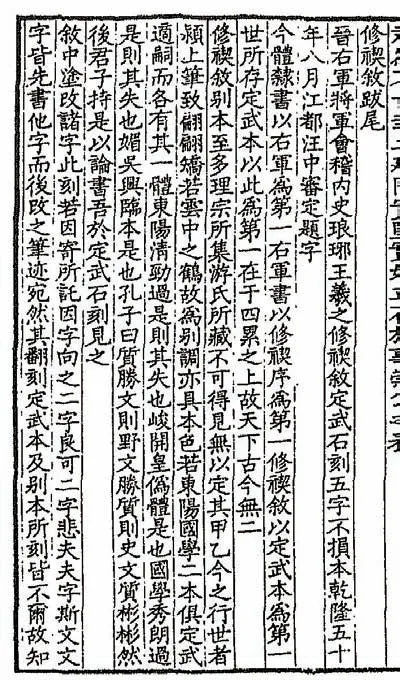

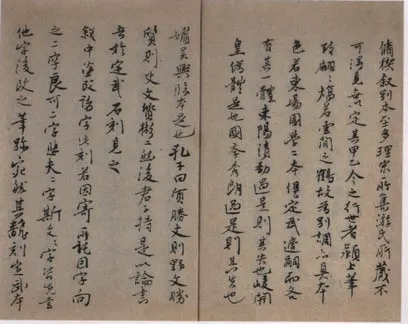

据汪喜孙所编《容甫先生年谱》所载,乾隆五十年(1785)其父收藏了“五字不损本”《兰亭序》,并为之做跋语,跋语内容由汪中生前好友赵魏应汪喜孙所请而书写在“汪中旧藏《定武兰亭》”当中。但是汪喜孙在整理其父著作的过程中,曾对汪中的著作做过一定的润色和修改,具体在“修禊叙跋尾”,便存在着段落顺序的调整和个别字句的修改,无怪包世臣在“书《述学》六卷后”当中感叹到“喜孙乃以此刻来贻,悉改乱,非予所定……容甫之灵,能自致于予,而不能终呵护之,使不变动以自存其真,悲夫”4其原文为:“喜孙宦游入都,中间相失十数年,道光壬午九月,喜孙乃以此刻来贻,悉改乱,非予所定,亦有数篇为喜孙续访得而予未见者。容甫之灵,能自致于予,而不能终呵护之,使不变动以自存其真也,悲夫!”参见包世臣著,《艺舟双辑》,浙江人民美术出版社,2017年,第80—81页。。(图1)

图1 汪中“修禊叙跋尾”(局部),见《述学·补遗》,续修四库全书集部别集类

(二)碑帖文献中所见“修禊叙跋尾”

汪中题写“修禊叙跋尾”的这件《兰亭序》,在后世流传中,其命名逐渐将“汪中(或汪容甫)”与“兰亭序(修禊叙)”联系在一起,有所谓“汪本兰亭”“容甫本”“汪中本《兰亭序》”等多种称谓,为今人所熟知的“汪中旧藏《定武兰亭》”的称谓,则是在“兰亭论辩”时由郭沫若命名的。

“汪中旧藏《定武兰亭》”的原件于民国期间流入日本,在此之前,曾在国内存有三种“子本”:其一为1916年文明书局珂罗版“《汪容甫旧藏真定武兰亭序》”,其二为清代同治初年由藏家钟毓麟组织摹刻的石本及其拓本,其三是1886年张鸣珂对“汪中本”当中的“五字不损本”《兰亭序》所做的双钩摹本。在这三种“子本”中,前两种当中均载有“修禊叙跋尾”。

1.珂罗版《汪容甫旧藏真定武兰亭序》中的“修禊叙跋尾”

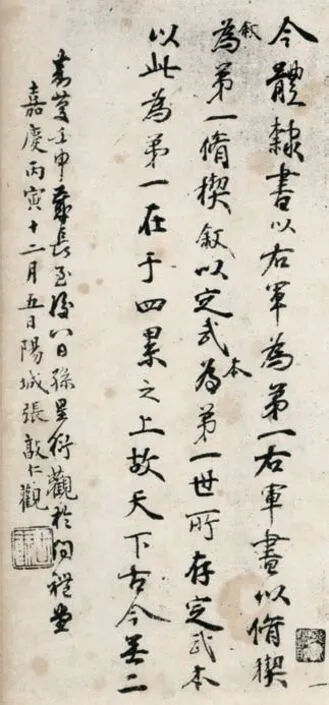

图2 汪中自书 修禊叙跋尾

图3 赵魏书 修禊叙跋尾(局部)

近代以来,随着西方印刷术传入,有正书局、文明书局等出版机构以珂罗版影印出版了大量中国古代书画作品,其中“汪中旧藏《定武兰亭》”便由上海文明书局以珂罗版方式出版发行。经查阅有关文献,这件珂罗版《汪容甫旧藏真定武兰亭序》并非原件的全貌,虽然其中完整地保留了“修禊叙跋尾”,但缺少了部分藏家和观者题跋,为今天的研究还留下了一些尚无法解决的疑点。

珂罗版本中的“修禊叙跋尾”,依书写者的不同,可分为两个部分:其中题记以及题跋第一段为汪中自书,其余部分为赵魏(1746―1825)应汪喜孙之请代书,并有题跋一段。(图2、图3)

2.清人摹刻“汪容甫兰亭序”中的“修禊叙跋尾”

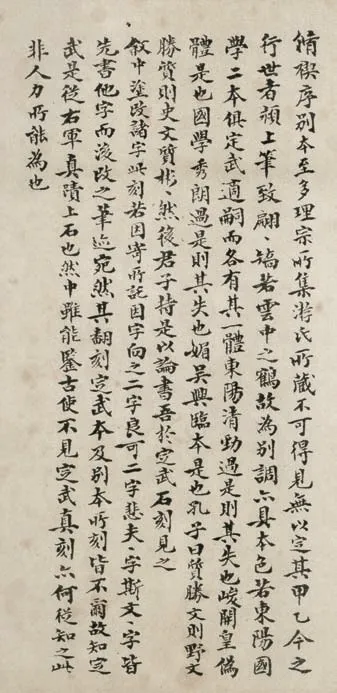

“汪中旧藏《定武兰亭》”曾在清同治初年由“第二代藏家”钟毓麟组织摹刻,由王衷白覆刻、吴让之仿蚀。此外,因赵魏所书小楷不易钩摹,吴让之以自书的方式易去赵魏所书的部分,于是此摹刻本中的“修禊叙跋尾”是由汪中原迹的刻本(包括题记及题跋第一段)和吴让之小楷书写两部分共同组成的。5吴让之在“跋汪中旧藏《定武兰亭》”中说:“汪容甫先生得《兰亭帖》,审定为定武石刻五字不损本,手自标题,又写小像作赞,装于册首,又作跋十一则,亲书今体隶书,云云。一则于副页,嘉庆十八年嗣君孟慈乃请赵君晋斋补书其十则于册尾。……赵君所书,又字小不易钩,因属熙载如《禊帖》之高下就石书丹以便刻,……而附赵君书后语于诸观款后,以存其旧。咸丰庚申十月,让之吴熙载识。”参见水赉佑编,《〈兰亭序〉研究史料集》,上海书画出版社,2013年,第705—706页。(图3)

这件摹刻本的原石现存镇江焦山碑林,仅有两块,其中一块为“兰亭序”部分,已残,存“永和九年”至“死生亦大矣岂”共20行237字,碑林题为“明定武兰亭残碑”,《焦山石刻研究》亦称其为“明刻”;另一块即为吴让之书汪中“修禊叙跋尾”的最后五段,自“赵承旨得《独孤长老》本”至“世人不识右军书,见《定武修禊序》结体似率更,遂以为率更所书,则误矣”,共600 余字,今碑林题为“清·定武兰亭序跋”,《焦山石刻研究》当中称其作者“佚名”。(图4、图5)

图4 钟摹本 中的 兰亭序(局部)

图5 钟摹本 中的 修禊叙跋尾(局部)

据藏家钟毓麟的说法,摹刻“汪中本”的初衷是为了保存“名迹”,他说:“此本昔在汪氏,海内名公卿求一见不易得,今兵火之余,收藏家百不遗一二,而此帖幸存,毓麟仰测先君之意,以广其传以公同好……。”6《〈兰亭序〉研究史料集》,第799页。因此,除摹本原石外,目前在博物馆、出版物以及私人收藏中,今人依然见到这件摹刻本的身影。据笔者目前所见,北京故宫博物院藏有一件,在《兰亭书法全集》第二卷中刊出了图版;在上海博物馆图书馆当中收藏三件,均为戚叔玉旧藏,其中还有一件上有戚氏跋文一段;在197伊藤滋撰,〈重刻汪中本兰亭序〉,载《墨》,2011年(11—12月号),第102页。3年日本昭和兰亭书法展上曾展出过一件由梁启超题签的“定武兰亭五字不损本”,即“清摹汪中兰亭”的拓本之一;日本学者伊藤滋亦藏有一件“清摹汪中兰亭”,在“会”字缺处有“木鸡室”白文小印,这件藏品亦曾经在西安举办的中日邦交正常化二十周年“木鸡室藏历代金石名拓展览”上展出过,题为“南宋重刻定武兰亭序旧拓精本”,伊藤氏还曾撰写专文介绍“重刻汪中本兰亭序”,称其为“虽然是重刻版本,但也是定武《兰亭序》刻本中非常出众的版本之一”7伊藤滋撰,〈重刻汪中本兰亭序〉,载《墨》,2011年(11—12月号),第102页。。(图6-8)

图6 清拓钟摹本 汪中旧藏定武兰亭 全卷,故宫博物馆

图7 伊藤滋 重刻汪中本兰亭序书影

图8 伊藤滋藏 重刻汪中本蘭亭序

3.拍卖中所见“修禊叙跋尾”墨迹一件

除去在文本文献和碑帖文献中可见的“修禊叙跋尾”之外,在近年的拍卖市场上,还曾拍卖过一件汪中“修禊叙跋尾”墨迹,即嘉德四季第41期拍卖会暨十周年庆典拍卖会“古籍善本碑帖法书专场”上编号为“3246”的“汪容甫定武兰亭十一册”,其著录信息为“旧抄本,1册,纸本,16×25cm……”。拍卖方仅刊出这件拍品其中的一面(两页),内容为跋文第二段和第三段局部,共12行185字。就其刊出部分来看,其书法为行楷书,与赵魏书“跋尾”和吴让之书“跋尾”均不同,同时也与汪中自己的笔迹也不甚相似。(图9)

以上便是目前所能见到的与汪中“修禊叙跋尾”有关的主要版本线索。此外,与“修禊叙跋尾”有关的材料还有两件:其一为赵之谦“天道忌盈人贵知足”朱文印一枚,此印文出于“修禊叙跋尾”;其二为吴让之在一件“定武《兰亭》”翻刻本后以“修禊叙跋尾”首句“今体隶书以右军为第一”为题跋。总的来看,尽管“汪中旧藏《定武兰亭》”的原件流入日本,但与之相关的最为重要的汪中“修禊叙跋尾”,在今天依然可以在文本文献和碑帖法书中获得,这便为今天进一步探讨“兰亭论辩”提供了资料的可能。

三 汪中“修禊叙跋尾”的思想主旨

清光绪十五年(1889)八月,时任浙江乡试正考官的李文田在杭州主持乡试结束以后,在返回北京途中经过扬州,在其“同年进士”张丙炎那里见到“汪中旧藏《定武兰亭》”,于是便题写下〈李文田跋汪中旧藏《定武兰亭》〉一文,从书法和文本两个角度均否认了《兰亭序》出于王羲之原作的可能性。可是,为什么李文田要在朋友的藏品中写下一篇带有强烈质疑意味的文章呢?原来他是要回应帖中的“修禊叙跋尾”。

李氏在跋文中写到:“往读汪容甫先生《述学》有此帖跋语,今始见此帖,亦足以惊心动魄。然予跋足以助赵文学之论,惜诸君不见我也。”这里所讲的“此帖跋语”,即是汪中“修禊叙跋尾”。那么不禁要问,汪中在“修禊叙跋尾”中到底讲了什么,会引起李文田一定要在朋友的收藏品上写下一段证其字伪文伪的跋文呢?

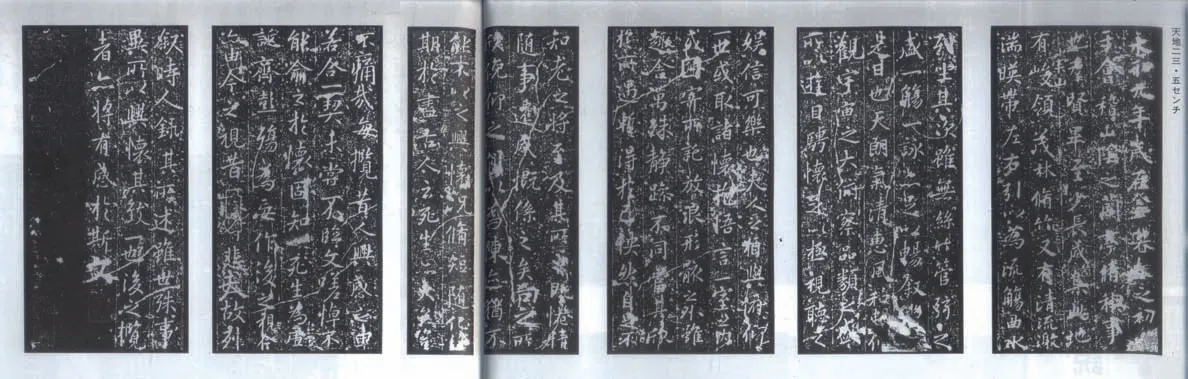

汪中在“修禊叙跋尾”中表达了他对于自己收藏的这件“定武本”《兰亭序》的极力推崇,他不仅认为其所收藏的这件“定武本”《兰亭序》为“古今天下无二”的“定武真迹”,而且还综合运用史料文献和石刻遗迹来论证所谓“定武本”《兰亭序》出于欧阳询以“右军真迹”摹写上石,而非一般所谓欧阳询临本上石。于是可以看到李文田后来在跋文中引证《世说新语》当中的《临河叙》来质疑《兰亭序》文、以“二爨”质疑《兰亭序》字并不“突兀”,而是对应汪中“跋尾”的观点而来的:汪中认为《兰亭序》出于王羲之真迹,李文田认为《兰亭序》出于唐人篡改;汪中认为《兰亭序》优于“昭陵诸碑”,当是原迹摹本上石,而李文田则认为“《定武》虽佳,盖足以与昭陵诸碑伯仲而已,隋唐间之佳书,不必右军笔也”;汪中引北魏刻石《始平公造像记》、南朝梁刻石《吴平侯神道石柱》论证《兰亭序》书法存有古意古法,而李文田则引“二爨”来论证《兰亭序》书法与之殊不相类,应为唐人伪作(图10)。由此不难看到,“修禊叙跋尾”当中对于《兰亭序》的推崇直接导致了李文田在“跋汪中旧藏《定武兰亭》”中对于《兰亭序》的质疑,那么不禁要进一步追问,汪中的主要观点又是怎么得出的呢?

(一)“定武本”最优说

汪中在“修禊叙跋尾”中继承了自北宋黄庭坚(山谷)以来对于“定武本”《兰亭序》的推崇8[宋]黄庭坚撰,〈书王右军兰亭草后〉,载《类编增广黄先生大全文集》卷四十三:“王右军《兰亭草》,号为最得意书,宋齐间以藏秘府,士大夫间不闻称道者,岂未经大盗兵火时,盖有墨迹在《兰亭》右者?及梁州之间焚荡,千不存一。永师晚出此书,诸儒皆推为真行之祖,所以唐太宗必欲得之。其后公私相盗,至于发冢,今遂亡之。书家得‘定武本’,盖仿佛古人笔意耳。褚庭诲所临极肥,而洛阳张景元㔉地得缺石极瘦,‘定武本’则肥不剩肉、瘦不露骨,犹可想其风流。三石刻皆有佳处,不必宝已有而非彼也。”参见《〈兰亭序〉研究史料集》,第14页。,提出其所藏“定武本”《兰亭序》为“最优”的观点:“今体隶书,以右军为第一。右军书,以《修禊叙》为第一。《修禊叙》,以《定武》本为第一。世所存《定武》本,以此为第一。在于四累之上,故天下古今无二。”(见图1)

图9 嘉德四季41期3246号“汪容甫定武兰亭十一则”

图10 《始平公造像记》《梁吴平侯神道石柱》书影

这段文字为“修禊叙跋尾”跋文首段,其中阐明了汪中对于这件自藏《兰亭序》的基本态度,即这是一件重要的“定武五字不损本”《兰亭序》传本,并为“定武真迹”而非翻本。在“修禊叙跋尾”中,汪中介绍了他收藏此件《兰亭序》的经历:“中(汪中自称“中”——引者注)年十四五即喜蓄金石文字,数十年来所积遂多。属有天幸,每得善本,惟《修禊序》未尝留意,以为不得《定武》本,则他刻不足称也。而祖刻毕世难遇,无望之想固无益尔。今年夏,有人持书画数种求市,是刻在焉。装潢潦草,无题跋印识,而纸墨神采如新,遂买得之。念此纸之留于天壤间者将八百年,中间凡更几人,曾无毫发之损,固云神物护持。然使其有一二好古识真之士为之表章,重以锦褾玉轴之饰,则当价重连城,为大力者所据,余又安能有之?物之显晦遇合,诚有数欤!”从这段文字的表述中可以看到,汪中在收藏此帖之前,便已认定“定武本”优于《兰亭序》的其他传本,所以他才会在遇到此帖时,在“无题跋印识”的情况下便“直接”认定此本即是“定武真迹”,难怪后来姚大荣会称其为“率臆武断之赏鉴家”9汪中撰,〈书汪容甫修禊叙跋尾后〉,载姚大荣编,《惜道味斋集》。参见《〈兰亭序〉研究史料集》,第665页。了。

众所周知,清代学术较之前代最大的不同,即是特别重视古代文献的考据工作,汪中也不例外。为了论证其对于这件“定武本”《兰亭序》所执的“最优”态度,汪中采用了元代赵孟頫和王蒙题跋《兰亭序》时的论证方式。(表1)

众所周知,赵孟頫曾于“定武独孤僧本”《兰亭序》和“吴静心本”《兰亭序》分别作“十三跋”和“十六跋”,其实赵孟頫在著名的“落水兰亭”(即“赵子固本”《兰亭序》)上也曾题写了跋文(即上文)10文献著录见《庚子销夏记》《辛丑销夏记》,图像见清内府摹刻“落水兰亭”。。王蒙题跋现存北京故宫博物院“赵孟頫临兰亭序卷”,从跋文内容上来看,应为王蒙在“吴静心本”《兰亭序》(即“十六跋本”)中的题跋。虽然在赵氏、王氏之前,亦有宋人论“定武本”为优,但此种“层层递进式”的论证方式则始于赵孟頫,因此汪中“四累”说来自赵孟頫跋文是无疑的,而且王蒙跋文比赵孟頫跋文来得更加“彻底”,除树立王羲之和《兰亭序》的道统地位外,还将其外公赵孟頫也列入其中,称赵氏为王羲之身后能继右军笔法的第一人,并认为此卷又为赵孟頫所有《兰亭序》题跋中最优亦最多者。尽管王蒙没有说此卷中赵孟頫的《兰亭序》临本为赵孟頫的所有临写本中最优,但其言外之意已经将赵孟頫推为了王羲之千年以后最得道统“真传”的“传人”。

其中汪中对于《兰亭序》的推崇不仅是借用了赵孟頫和王蒙式的论证方式,而且也在观念上接受了自宋元以来、特别是赵孟頫以来对于“定武本”《兰亭序》的推崇。按照赵孟頫“兰亭十三跋”的说法,《兰亭序》在“南宋士大夫家刻一本”,而真正的“定武石刻……有日减,无日增”,所以赵孟頫非常重视属于原石宋拓的“独孤僧本”。尽管此本“五字”已损,但赵氏还是给予了其高度的评价,其中一个重要的原因,就是当时能够见到的“佳品”已然不多。而汪中生前很少在书画碑帖上题跋钤印11《容甫先生年谱》:“先君所藏书画碑刻,不轻作题跋,亦无鉴赏印记。惟《修禊叙》有跋,他跋皆为人作。先君笔墨谨严,于此可见。”参见汪喜孙编,《容甫先生年谱》,载汪中著,田云汉点校,《新编汪中集》,广陵书局,2005年,第29页。,而“修禊叙跋尾”却是一篇近2000字的长跋,足见汪中对之的重视程度。进而,汪中认为他收藏这件“五字不损本”《定武兰亭序》优于赵孟頫当年写下“十三跋”的那件“定武独孤僧本”《兰亭序》,自己也较赵氏为有幸。他说:“赵承旨得《独孤长老》本,为至大三年。承旨年五十有七,其本乃五字已损者。中生承旨后五百年,声名物力,百不及承旨。今年四十有二,而所得乃五字未损者。中于文章、学问、碑版三者之福,所享已多。天道

忌盈,人贵知足。故于科名仕宦泊然无营,诚自知禀受有分尔。”据赵孟頫“兰亭十三跋·之一”所说,赵孟頫于元至大三年应召入京,行至南浔时得“独孤僧本”。“独孤僧本”虽为“五字损本”,流传有序,是公论的宋拓原石拓本。但在汪中看来,他所收为“五字未损本”优于赵氏所收“独孤僧本”;赵氏时年57岁,而自己仅42岁;在汪中看来,自己生于赵氏后500年,声名、物力均不及赵氏,却能在42岁时收得“优”于赵氏“独孤僧本”的“定武真迹”,实有幸于赵氏。汪中这段题跋虽然不免“夸言”,但实际上透露出一个信息,即他对“天道忌盈,人贵知足”的深切体认,或者说,虽然他在讲其所藏《兰亭序》“优”于众本,但其实也是在讲他在“文章、学问、碑版”这方面的成就是“优”于众人。

表1 赵孟頫跋文、王蒙跋文与汪中跋文对比表

(二)《兰亭序》“真迹”说

汪中不仅认为“定武兰亭序”为“最优”,而且认为“定武兰亭序”即王羲之真迹经欧阳询摹写上石而来,而非欧氏临本上石,并综合运用史料文献和古代刻字遗迹等资料来论证这一观点。

1.来自史料文献上的依据

汪中认为《兰亭序》出于唐代书法家欧阳询依王羲之《兰亭序》真迹钩摹本上石,而非当时流行的欧阳询“临本”上石的说法。他说:“《叙》中涂改诸字,此刻若‘因寄所托’‘因’字、‘向之’二字、‘良可’二字、‘悲夫’‘夫’字、‘斯文’‘文’字,皆先书他字而后改之,笔迹宛然。其翻刻《定武》本及别本所刻皆不尔。故知《定武》是从右军真迹上石也。然中虽能鉴古,使不见《定武》真刻,亦何从知之?此非人力所能为也。”又说:“《定武》石刻出自欧阳率更。若以为率更所书者,中尝疑焉。太宗之于此《叙》,爱之如此其笃也,得之如此其难也,既欲寿诸贞石,嘉彼士林,乃舍右军之真迹、用率更之临本?譬之叔敖当国,优孟受封;中郎在朝,虎贲接席,殆不然矣。后见何延之《兰亭始末记》云:‘帝得帖,命冯承素、韩通政等各搨数本,赐太子诸王。一时能书如欧、虞、褚诸公,皆临搨相尚。’刘餗《嘉话录》云:‘《兰亭叙》武德四年入秦府,贞观十年始搨以分赐近臣。’何子楚《跋》云:‘唐太宗诏供奉临《兰亭叙》,惟率更令欧阳询自搨之本夺真,勒石留之禁中。’然后知《定武》本乃率更响搨,而非其手书,于是前疑始释。古称石刻之佳者,曰下真迹一等。此以右军之真迹、太宗之元鉴、率更之绝艺,盛事参会,千载一时。虽山阴畅叙、兴到再书;昭陵茧纸、人间复出,何以过之?自宋以来,士大夫万金巧购,性命可轻,良有以也。”

在浩如烟海的《兰亭序》相关史料中,关于“欧阳询”与“《兰亭序》”的各种说法莫衷一是,或者说,欧阳询在历史上以及后人的记述中“扮演”了与《兰亭序》有关的多重身份:其一、欧阳询主持编撰的《艺文类聚》收录了《兰亭诗序》;其二、关于《兰亭序》在唐代为唐太宗所得,较为人所熟知的是所谓“萧翼赚兰亭”,但在宋代文献的记述中,欧阳询也是《兰亭序》真迹的访得者12[宋]钱易著,《南部新书》丁:“《兰亭》者,武德四年,欧阳询就越访求得之,始入秦王府。”参见《〈兰亭序〉研究史料集》,第10页。;其三,有人认为“定武本”《兰亭序》的书法风格与欧书相近,遂认为“定武本”出自欧阳询或为欧阳询“临本”,又有所谓《兰亭序》“欧本”“欧系”一类的说法13[宋]李之仪撰,《姑溪题跋》卷一“跋兰亭记”:“尝有类今所传者参订,独‘定州本’为佳,似是镌以当时所临本模勒,其位置近类欧阳询,疑询笔也。”参见《〈兰亭序〉研究史料集》,第17页。;其四,还有一些文献当中记载,欧阳询曾以王羲之《兰亭序》真迹上石14曾宏父撰,《石刻铺叙》卷下:“唐太宗诏供奉临《兰亭序》,惟率更令欧阳询所拓本夺真,勒石留之禁中,他本付之于外,一时贵尚,争相打拓。”参见《〈兰亭序〉研究史料集》,第112页。又《兰亭续考》卷一载:“《兰亭》出诸唐名手所临,固应不同,然其下笔皆有畦町可寻。惟定武本锋藏画劲,笔端巧妙处,终身效之,而不能得其彷佛。世谓此本乃欧阳率更所临,予谓不然,欧书寒峭一律,岂能如此八面变化也。此本必是真迹上摹出无疑。”参见 [宋]桑世昌、俞松集撰,《兰亭考 兰亭续考》,浙江人民美术出版社,2013年,第214页。。此外,还有一件欧阳询款楷书《兰亭记》。汪中所支持的,便是第四种说法。

受清人考据学风的影响,汪中在未见其所藏“五字不损本”《兰亭序》之前,虽然对“定武本”有所偏爱并对“定武本”出自欧阳询临本一说存有疑虑,只是并未下一定论。而在他收藏《兰亭序》之后,他便以这件《兰亭序》拓本为依据并综合历史上的文献记载明确指出“定武兰亭”出自欧阳询依王羲之真迹上石,而非欧氏临本上石。但,汪中所引“何子楚跋”以及未引“姜白石跋”在《兰亭序》史料当中仅可作为“一家之言”,而何氏《兰亭记》、刘氏《隋唐嘉话》所载或近乎传奇,或语焉不详,均不可作为“定武兰亭”由欧阳询摹真迹上石的确证。

因此,综合汪中的观点,应该可以看到,汪中对于《兰亭序》的考证并没有对相关的史料预先做一番可靠性的论证,而是先确定了“《定武兰亭》出于王羲之真迹”的观念之后,再运用可见史料来论证这一观念的正确性和可靠性。汪中的这种考据方法与戴震、阎若璩等考据学家不预设观念、重视对文献中字义和音韵进行考据的方式迥然有别,因此汪氏对于《兰亭序》的论证并不真正可靠,为后来李文田反驳汪中观点埋下了伏笔。

2.来自古代刻字遗迹的依据

《兰亭序》作为一件传世书法名品,对其书法的考证形成了多种方式,如既可以进行风格判定(“欧本”与“禇本”、“定武”与“唐摹”等)或特征判定(如“八润九修”“金龟玉兔”、“损字”等),也有所谓“偏旁考”“审定诀”等专门的考订口诀。特别是“禊帖偏旁考”为明清两代考订《兰亭序》的重要标准15如[明]郁逢庆辑,《续书画题跋记》卷三载文征明语:“余平生阅《兰亭》不下百本,求其合于此者盖少。近从华中甫观此,乃镵损五字本,非但刻拓之工,而纸亦异,以白石所论偏傍较之,往往相合,诚近时所少也。”参见《〈兰亭序〉研究史料集》,第226页。,比汪中同时代而略早的翁方纲(1733―1818)便参考“赵子固本”(“落水”本)、“禊帖偏旁考”作《苏米斋兰亭考》。不过汪中在“修稧叙跋尾”当中便提出,假设后人依“偏旁考”而作伪,那么依据“禊帖偏旁考”来考订“定武本”《兰亭序》岂不是要“本末倒置”了吗?他说:“往见宋番阳姜氏《禊帖偏旁考》,心焉笑之。即如此本,正犹青天白日,奴隶皆见,何事取验《偏旁》,然后知为《定武》真本。设有作伪者,依姜氏之言而为之,又何以待之?然则牵合于姜氏者,所谓‘贵耳贱目’者也。”因此,他并不同意以“禊帖偏旁考”为标准来考证“定武本”《兰亭序》,而是采用了新的考证视角和方法。

众所周知,清代学术的最大特征便是对于古代文献、地理、遗存的“考据”,这与清初自顾炎武开始提倡“实学”和“经世致用”有关。到了汪中生活的年代,随着考据学的不断深入和分化,逐渐形成了“皖派”(以戴震为代表,重视字义、音韵)、“吴派”(以惠栋为代表,重视古文经学)、“浙派”(以章学诚为代表,重视“以史证经”)以及“扬州学派”(以焦循、汪中、阮元为代表,以“学贵通达”为主要学术志趣)等多个学术流派。在考据学当中,重视对于文献原义的考据和梳理,所以便特别重视将被考证文献与其同时代的其他文献或遗存相互对比、对照,从而论定该文献是否可靠,如阎若璩对于《古文尚书》的考证,便是一个典型的例子。汪中为了论证《兰亭序》出于王羲之真迹,运用了考据学“以史证经”的方法,综合运用宋本《淳化阁帖》以及北魏刻石“始平公造像记”、南朝梁时刻石“梁吴平侯神道石柱”等历史遗存来论证《兰亭序》中存有“古意”,以反驳当时由赵魏所提出的《兰亭序》字“不应古法尽亡”的说法:“吾友赵文学魏、江编修德量,皆深于金石之学。文学语编修云:‘南北朝至初唐碑刻之存于世者,往往有隶书遗意。至开元以后始纯乎今体。右军虽变隶书,不应古法尽亡。今行世诸刻,若非唐人临本,则传摹失真也。’编修以谂中,中叹文学精鉴,为不可及也。然中往见吴门缪氏所藏《淳化帖》第六、第七、第八三卷,点画波磔,皆带隶法,与别刻迥殊。此本亦然。如‘固知’‘固’字、‘向之’二字、‘古人云’‘云’字、‘悲夫’‘夫’字、‘斯文’‘文’字改笔,政与《魏始平公造像记》《梁吴平侯神道石柱》绝相似。因叹前贤遗翰多为俗刻所汨没,而不见《定武》真本,终不可与论右军之书也。”

《淳化阁帖》中所刻“王羲之书”多为伪品,故以其作为论证《兰亭序》真伪的依据当然是不可靠的;而“始平公造像记”“吴平侯神道石柱”虽为古代遗迹,但以刻石字迹来考证“定武本”《兰亭序》书迹,亦是不可靠的:除了年代问题之外,最为重要的是刻本本身便会因刻手、工艺、石材、拓法、纸张等非书法因素而造成差别,更不必说“铭石书”与“行押书”在书体方面的差别了。因此可以看到,汪中依然是先认定了《兰亭序》出于王羲之真迹这一“事实”,然后利用相关的史料和历史遗存来加以论证,与一般意义的清人考据还是存在着一定的区别,但是这一考订《兰亭序》的思想,为其后的李文田所继承,于是便有了在“兰亭三疑”当中以“二爨”来否定《兰亭序》的态度。

四 “修禊叙跋尾”的历史定位

通过前文的讨论已然看到,“修禊叙跋尾”观点上继承了自宋元以来特别是赵孟頫以来关于“定武本”《兰亭序》为“第一”的判断,而在论证方法上则在吸收、借鉴清人考据方法的基础上进一步“证明”《兰亭序》出自王羲之真迹。这一“证明”既依托于文献史料、石刻遗存,又有“无证不立”的考据原则,但是汪中在考据过程中带入了“先入之见”(即认为《兰亭序》出于王羲之),所以使得“修禊叙跋尾”虽然有考据之名,但却无考据之实,并为后来引起“兰亭论辩”埋下伏笔。不过从研究的角度来看,“修禊叙跋尾”虽然存有一些论证上的问题,但也并非毫无价值:它一方面继承宋元以来特别是赵孟頫以来对于“定武本”《兰亭序》的推崇,另一方面也间接地开启了晚清至近现代以来对于《兰亭序》真伪问题的几次讨论,同时文章的论证过程又带有鲜明的清人考据特色。因此,汪中“修禊叙跋尾”在清代书法史上应具有承上启下的地位和作用。

(一)修禊叙跋尾”与赵孟頫题跋《兰亭序》

赵孟頫为元代书画大家,他一生不仅临写《兰亭序》数百件之多,而且还在“定武独孤僧本”“定武吴静心本”分别题写了“十三跋”和“十六跋”16“十三跋”“十六跋”均为赵孟頫所书,只是“十六跋”中多出一些与吴静心相关的内容,在对于《兰亭序》的基本态度上,二者基本一致。,并对后人的《兰亭序》考订、评价均产生重要的影响。汪中生活在清乾隆年间,也正是赵孟頫以及赵氏书法最受推荐的时期之一,因此在汪中写作“修禊叙跋尾”时,一定程度上受到了赵孟頫题跋“兰亭序”的思想影响。

汪中在“修禊叙跋尾”当中,一方面与赵孟頫执有同样推崇《兰亭序》的态度,认为“定武本”《兰亭序》为诸本《兰亭序》最优者;另一方面汪中认为自己所得《兰亭序》优于“独孤僧本”、自己在得《兰亭》一事上又有幸于赵氏。这两点在前文中已多有讨论,此处不再赘言。同时,汪中还借用一些与赵孟頫“兰亭十三跋”中相似的句式和观点来提出自己对于《兰亭序》的认识:如汪氏所谓“定武本”与“始平公造像记”“吴平侯神道石柱”“绝相似”的说法,即为赵氏“十三跋”中最后一跋“《兰亭》与《丙舍帖》绝相似”的翻版;再如汪氏推重“五字不损本”,其实也与赵氏“五字未损其本尤难得”的说法一致;再如汪中所谓“《修禊叙》别本至多,理宗所集,游氏所藏,不可得见,无以定其甲乙”一句,又与赵氏“然传刻既多,实亦未易定其甲乙”一句相似。

由上可见,“修禊叙跋尾”与“兰亭十三跋”是有着一定联系的,这种联系虽然不似一般意义上的引证或讨论,但可以视之为“兰亭十三跋”在流传过程当中已经产生了它对于后世而言的观念影响,进而在乾隆年间影响到了汪中“修禊叙跋尾”的写作。

(二)“修禊叙跋尾”与李文田“兰亭三疑”

乾嘉考据学兴盛之前,人们虽曾对《兰亭序》提出过“质疑”,但“质疑者们”很少有人会怀疑《兰亭序》原作出自王羲之,目前所知最早的,是明末清初朱耷曾以《临河叙》质疑过《兰亭序》文本。而清代对《兰亭序》的质疑之风是在考据学、碑学兴起的过程中逐渐形成。一如王连起先生所说,李文田提出“兰亭三疑”,实际上是晚清重碑轻帖思潮的集中反映,包世臣、赵之谦等人非要把将右军书法说成他们喜欢的魏碑类书法而后快,而李文田则接受此时今文学派的影响:推测大于实证、甚至改字解经。17王连起撰,〈关于《兰亭序〉传本问题的复杂性》,载《东方今报》,2013年3月12日。

据目前所见资料来看,清乾嘉以后,出现了包括“李文田跋文”在内的多篇质疑《兰亭序》的文字,包括汪中《修禊序跋尾》中所述赵魏对《兰亭序》的质疑、舒位“凡此真迹皆不传,乃独聚讼临河篇”18同注6,第511页。、姚大荣“禊帖辩妄论”19同注6,第661―664页。、俞樾“《兰亭》无真本”20同注6,第595页。、李瑞清“跋自临兰亭”21同注6,第673页。等,可知李文田并非第一个质疑《兰亭序》真伪问题的清代学者,但亦可从后来的引发的“兰亭论辩”中得知,“李文田跋文”是有清一代对《兰亭序》的质疑最为“成功”的一个。

“李文田跋文”之所以“成功”,是因为他并不单纯从书法的角度提出质疑,而是从《兰亭序》的文本入手,切中了“要害”:如果文章本身有假,那么字还会是真的吗?进而结合“二爨”再对《兰亭序》书法提出质疑,进一步论证其对于“文”的考证的可靠。有如此的“手笔”,难怪在后来“兰亭论辩”中郭沫若会如此重视“李文田跋文”。

李文田一生精于鉴赏收藏,他不仅收藏了许多精美的书法碑帖,而且还为许多古代碑帖写过题跋。不过他在题跋时往往对于这些古碑刻并非全然“冒信”,而是带有他自己的思考。如他对唐代碑版旧拓多执异议,或称其“《庙堂碑》重刻于五代……(世间)传为唐拓,然不足信也”22汪宗衍撰,〈点破《兰亭序》真伪的李文田——伏碑书丹也有一手本领〉,载汪宗衍著,《艺文丛谈》,中华书局香港分局,1976年,126页。,或称“《牛秀碑》在昭陵,存字不多,此从旧拓临之,《萃编》《访碑录》俱失载”23同注22。,或称“《景教碑》……核其所云,与今所谓天主、耶稣均不相涉……西人谓此碑即耶稣教似不尔也”24同注22。。对于唐前碑版亦是如此,如他在同治二年(1863)鉴赏《天发神谶碑》称古人所谓此碑作者为皇象一说是“夸异之言,不足信也”25李骛哲著,《李文田与“清流”》,上海社会科学院硕士论文,2013年,第64页。;同治十一年(1872)又在对《石门铭》的题跋中讲到“不可据碑以议《通鉴》之疏矣”26同注26,第97页。。

可见,李文田鉴赏古碑帖的基本态度是:第一、他重视对碑载文字的史料研究,尤其重视以正史资料来考据碑版;第二、他不相信各种传说(或传言),对传说多执怀疑态度;第三、对于已有的成说,也不轻易相信,必要经过自己的一番思考或考据之后方下定论。

1.《兰亭序》与《临河叙》

“李文田跋文”无论是其据《世说》疑《兰亭序》即无篇名、又有《兰亭序》与《临河叙》的文字差异,还是对《兰亭序》书法与“二爨”书法不合符合,俱具有不轻易相信古人和成说、重视文本考据等鉴赏态度的表现;但是作为正史的唐修《晋书》已在“王羲之本传”中收入《兰亭序》的324字全文,在李氏“跋文”中却一字未提,而其所引以为据的《隋唐嘉话》《兰亭记》又不能作为可靠的历史文献记载来看待。这是为什么呢?

其实看过“修禊叙跋尾”之后便不难理解,因为在汪中的跋文里便只引证了《隋唐嘉话》《兰亭记》而没有引证《晋书》:在汪中那里,他为了论证真迹摹本上石的观点,才引证了《隋唐嘉话》《兰亭记》当中的有关记载,至于《兰亭序》与《临河叙》之间的文本差别,汪中并未留意;而李文田引《隋唐嘉话》、《兰亭记》则只是回应一下汪中而已,其真正目的只为能够证明《兰亭序》为“伪作”。可以说,李文田对《兰亭序》提出质疑并非偶然,在他的一生当中,这并不是第一次对古代碑帖提出质疑,也不是唯一的一次。正是由于汪中对于其所藏“定武本”《兰亭序》的“无上推崇”,才引起了在其去世近100年之后,李文田对于“《兰亭序》出于王羲之真迹”这一观点的批评。

2.《兰亭序》与“昭陵诸碑”

李文田认为《兰亭序》文章有隋唐人“加入的”老庄学说,其书法成就与唐代书法也不相上下,其言外之意,《兰亭序》即是隋唐人的伪造作品,以往的研究多依上述两点将问题直接引向“《兰亭序》是否为唐人伪造”的疑问,其实则不然。李文田认定“《兰亭序》系伪作”一说是有逻辑前提的,即汪中“修禊序跋尾”当中对于《兰亭序》的肯定。汪中认为他自藏这件“定武兰亭序”是由欧阳询“以右军真迹上石”,故其在认定“古碑镌刻之工,以昭陵为最”的同时又说到“此刻亦然”,而李文田所谓《兰亭序》与“昭陵诸碑相伯仲”即源此说。李文田通篇否定《兰亭序》,便进而说出“隋唐间之佳书,不必右军笔也”,意在怀疑《兰亭序》为唐人所写而非王羲之本人,同时也是在否定汪中所认为的“定武本”《兰亭序》出于王羲之真迹上石并优于“昭陵诸碑”的说法。

(三)为何“助赵文学之论”?

李文田在跋文中讲到此跋“足以助赵文学之论”,以往的“兰亭论辩”研究中或对此不甚留意,或仅以为是清代质疑《兰亭序》的一个“声音”。但是仔细推敲李文田“足以助赵文学之论”一句,似乎是说赵魏的观点论据不足,所以才要对其有所“相助”。其实,李文田“助论”一说,源自于“修禊叙跋尾”和“赵魏跋汪中旧藏定武兰亭”这两篇跋文。“修禊叙跋尾”中说:“吾友赵文学魏、江编修德量,皆深于金石之学。文学语编修云:‘南北朝至初唐碑刻之存于世者,往往有隶书遗意。至开元以后始纯乎今体。右军虽变隶书,不应古法尽亡。今行世诸刻,若非唐人临本,则传摹失真也。’”按照汪中的记述,赵魏原本是对“定武本”《兰亭序》执否定态度的,其最核心的观点便是“右军虽变隶书,不应古法尽亡”。而在他后来题写跋文时,汪中已去世近20年,又是在汪喜孙所请的情况而写,自然难以直写胸襟,于是表达了对汪中以及《兰亭序》的赞美之声,他说:“读其所跋数千言,论《定武》实出右军,为桑氏《博议》中所未经见,洵具千百年眼者。所得之本,较吾家松雪翁为尤。最宜其泊然无营,知足之乐,余二人有同心耶?”可见,赵魏跋文所言和汪中所转述的赵魏“右军虽变隶书,不应古法尽亡”一说全然相反,所以仅从文本本身来看赵魏似乎是放弃了自己以往对《兰亭序》的“偏见”而转向认同汪中“《兰亭》出右军”之论。因此,当李文田在“汪中旧藏定武兰亭”原件上看到这两段跋文并且想要论证《兰亭序》并非王羲之真迹时,也就顺便“助论”了。

五 结语

本文通过对汪中“修禊叙跋尾”的版本、主要思想及其与赵孟頫题跋《兰亭》、李文田“兰亭三疑”之间相互关系的梳理,大体呈现出汪中“修禊叙跋尾”对于今天进一步开展“兰亭论辩”相关研究的独特价值,即其一方面在思想观念上继承了自宋元以来特别是赵孟頫以来人们对于“定武本”《兰亭序》的认知,另一方面也依据其时代学术特色提出了考评《兰亭序》的新方式,进而又进一步引发李文田对于《兰亭序》书法到文本全面的质疑,并最终引出20世纪六十年代以来的“兰亭论辩”。

虽然“兰亭论辩”54年来,“几乎所有有价值的文献都被运用了,能得出的结论,大家基本也都得出了”27邱振中撰,〈语造精微——“兰亭”图像系统的重新审视〉,载上海博物馆编,《兰亭》,北京大学出版社,2011年,第152页。,但对于“汪中旧藏《定武兰亭》”而言,相关的研究却还是很少的。正如本文开始所讲的那样,不了解“修禊叙跋尾”,便无法真正理解“兰亭三疑”,那么这里则可以进一步肯定地讲,研究“修禊叙跋尾”以及“汪中旧藏《定武兰亭》”诸多相关史料和问题,应成为今天重新审视“兰亭论辩”的一个“新”的起点。本文将与汪中“修禊叙跋尾”相关的问题和研究线索略做梳理,亦仅做抛砖引玉,“汪中旧藏《定武兰亭》”和“修禊叙跋尾”的相关问题还有待学人们共同研究和讨论。