不同时间窗应用重组组织型纤溶酶原激活剂静脉溶栓治疗急性脑梗死的临床效果和安全性观察

2020-11-16陈斯焓

陈斯焓

(惠州市中心人民医院,广东 惠州 516000)

急性脑梗死是神经内科临床上较为多见的疾病,其是因脑血管血栓形成、局部粥样硬化而致的脑组织缺血、缺氧坏死[1]。该病占全脑卒中的65%~70%,往往发生于中老年人群,具有较高的致残率、致死率,受到临床的广泛关注[2]。现如今,静脉溶栓治疗仍是急性脑梗死的主要治疗方式,其可迅速恢复脑组织血流,创伤相对较小、操作简便。静脉溶栓治疗中应用最为广泛的药物为重组组织型纤溶酶原激活剂(rt-PA),其是一种应用脱氧核糖核酸(DNA)重组技术产生的蛋白酶,可选择性溶解局部血凝块,达到堵塞血管再通、恢复血流、降低脑细胞死亡的目的,进而有效的保护神经功能[3-4]。临床较多的学者主张早期给药,通常认为发病4.5h内给药,能达到较高的临床效果,也有学者认为发病6 h内给药仍可获益,临床争议较大。为此本文就急性脑梗死患者在不同时间窗应用rt-PA静脉溶栓治疗的临床效果进行分析,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1一般资料:回顾性分析我院2018年3月~2019年7月收治的急性脑梗死患者97例,分别将发病后<3 h、3~4.5 h及4.5~6 h给予rt-PA静脉溶栓治疗的患者纳入研究A组(25例)、研究B组(27例)及研究C组(23例),此外发病至给药6 h内未给予rt-PA静脉溶栓治疗的22例患者作为参照组,其中参照组男12例,女10例,年龄38~72岁,平均(51.84±1.52)岁;研究A组男14例,女13例,年龄35~75岁,平均(52.03±1.64)岁;研究B组男13例,女12例,年龄35~72岁,平均(51.24±1.27)岁;研究C组男12例,女11例,年龄38~75岁,平均(51.74±1.43)岁。各组患者一般资料组间比对,差异无统计学意义(P>0.05)。本次研究经过本院医学伦理委员会同意。

1.2方法:参照组患者给予神经营养、抗血小板聚集药物进行保守治疗,24 h后复查颅脑CT。研究A组、B组、C组患者的用药方案相同,仅给药时间不同,研究A组发病至给药<3 h给药,研究B组发病3~4.5 h内给药,研究C组发病4.5~6 h给药,均给予患者血压控制、常规脱水、降颅内压、神经细胞保护治疗,心电监护辅助下开展水电解质纠正、供氧等措施,并给予rt-PA(Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG,进口药品注册证号S20020034),0.9 mg/kg,最大剂量≤90 mg,总剂量10%于1 min内静脉推注完毕,剩余药物稀释至0.2 mg/ml(100 ml生理盐水)静脉滴注,60 min内滴注完毕。溶栓过程中严密观察患者的各项生命体征,24 h后行脑部CT复查,确认无出血后开展抗血小板、神经营养治疗。

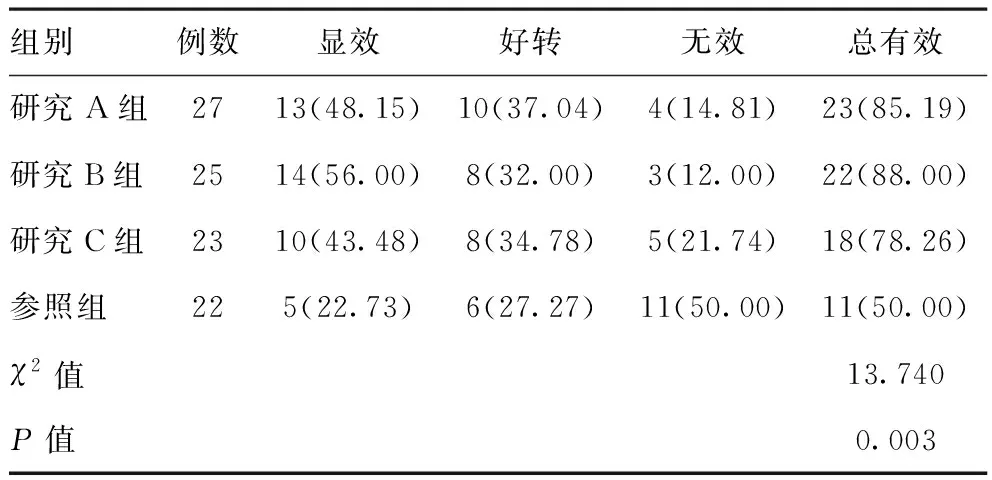

1.3观察指标:对患者进行为期3个月的随访,详细记录其治疗效果、神经功能及治疗1周内不良反应发生状况。①神经功能使用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)[5],总分为42分,分值越高神经缺损程度越重。②治疗效果根据治疗1周后MIHSS评分变化分为三个指标[6],显效:与治疗前NIHSS评分相比转化率达60%~90%;好转:转化率达20%~60%;无效:上述指标均未达到。总有效率=(显效例数+好转例数)÷总例数×100%。③不良反应包含消化道出血、症状性脑出血、脑疝、牙龈出血等。

2 结果

2.1治疗效果:研究A组、B组、C组治疗效果相较于参照组均明显上升,差异有统计学意义(P<0.05),但研究B组相较于研究A组、研究C组治疗总有效率小幅度上升,但三组相比差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

2.2神经功能状况:研究A组、B组、C组与参照组相比治疗24 h后、1周后神经功能评分显著降低,差异有统计学意义(P<0.05),研究B组的神经功能评分下降趋势更大,但与研究A组、研究C组相比差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表1 治疗效果组间比对[例(%)]

表2 神经功能状况组间比对

2.3治疗1周内不良反应发生状况:治疗1周后参照组不良反应发生率最高,差异有统计学意义(P<0.05),但研究A组、B组、C组相比差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 治疗1周内不良反应发生状况组间比对[例(%)]

3 讨论

急性脑梗死是因多种因素而导致的局部脑组织缺血、缺氧,从而引发脑细胞坏死,对患者的神经功能造成一定的损伤[7]。脑组织对缺血、缺氧耐受性性较差,若缺血半暗带部分(IP)的脑细胞在脑血管再通、血流恢复前出现不可逆性损伤,为此在IP部分出现不可逆损伤前开展溶栓治疗才有意义,这段时间称之为急性脑梗死溶栓时间窗。为进一步探究不同时间窗给药的影响,本文对不同时间窗应用rt-PA静脉溶栓治疗的临床效果进行分析。

结果显示,研究A组、B组、C组相较于参照组,治疗效果明显上升,且神经功能评分、不良反应发生率均显著降低,差异有统计学意义(P<0.05),证实rt-PA的应用效果显著,是一种二代溶栓药物[8],是由内皮细胞产生的糖蛋白,可激活纤溶酶原,从而促使纤维蛋白降解安全性较高。不同时间窗使用rt-PA开展静脉溶栓治疗均可有效地恢复脑血流,缓解局部氧化应激反应,有效保护其神经功能,避免出现进展性脑损伤,促使神经功能损伤逆转。同时研究A组、B组、C组各项指标改善情况相比较,差异无统计学意义(P>0.05),但研究A组各项指标改善状况相对更佳。证实在保障rt-PA静脉溶栓治疗安全性的同时,时间窗可扩大至发病后6 h内,但发病后3~4.5 h仍是治疗最佳时间窗。

综上所述,急性脑梗死患者在发病6 h内给予rt-PA静脉溶栓治疗,均可起到一定的临床治疗效果,安全可行,临床需尽可能早期开展rt-PA静脉溶栓治疗,有效地保障患者神经功能。