强制阐释与过度阐释:文本意义异化的两种主要形态

2020-11-16盛显容

盛显容

(武汉音乐学院,湖北 武汉 430060)

近百年来,西方文艺批评发展迅猛,各种流派争奇斗艳,你方唱罢我登场,其更新换代、推陈出新的速度,超过了以往任何时代。尤其是20世纪下半叶以来,当代西方文论更是日趋多元化,经过一次次转向,形成了一个个姿态各异的文论流派,解构主义、新历史主义、女权主义、生态主义、混沌主义、西方马克思主义以及90年代渐趋兴盛的后殖民主义等各种理论相互激荡,并且各派观点都以批评理论的面目登上文坛,都以提供可操作性的方法为依据指导具体批评实践[1],形成了一幅此起彼伏、“众声喧哗”的繁荣景观。然而,大江奔涌,难免鱼龙混杂、泥沙俱下,对20世纪西方文论进行全面地总结和梳理,不难发现,从思想内涵、精神意蕴到价值取向,现当代西方文论都带有复杂的双重性和两面性。一方面,它以独特的理论力量和革新态势登上历史舞台后,以非凡的想象力,创造了大量优秀的作品,为当代文艺批评的发展注入了鲜活的时代内容,也对中国文论的理论创新起到了策动、催生和触发的积极影响;但另一方面,它的理论缺陷也给当代文论的有效性带来了巨大的伤害,这就是当代西方文论普遍存在的两种主要形态——强制阐释和过度阐释,它们造成了文学文本意义的异化。

文论发展的历史表明,其中心是围绕“文学”和“阐释”这两个基本论题展开的,说到底也就是阐释主体与文学文本原初意义之间的纠缠问题。作为观念形态的东西,文学艺术是最接近人类本真状态的精神产品,它以极具个性化的方式寄寓着人类高层次的精神需要。文学阐释则是在某种意义上对文学文本进行一种价值搜寻和审美体验,而文本本身也在有效阐释的进程中不断实现文本意义的丰富和升华。

由此,文学阐释应是在阅读文学文本的基础上对文学文本的认知、体验、反思及相关文学活动的评论与分析。更确切地说,文学阐释首先是对文学文本的感性体验,然后才是对文学文本及其所隐含的审美意旨和价值诉求的理性反思和判断。可见,文学阐释活动不仅是一种对文本意义的解读和体验活动,还是一种对文本意义的不断丰富和超越的活动。

然而,“人的本质不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和”[2]。也就是说,现实的人总是生活在一定的社会关系中的,不可避免都会受到社会环境的影响而不可能是一种清明无染的“白板”状态。任何一个阐释者都处在一种特定的历史场境中,都有自己的立场,都只能从一定的视域去理解和认识对象,即阐释者都是以一种前理解状态对文学文本进行阐释的,很难做到真正 “忠实”于文学文本的原初意图。加之文本自身的开放性,阐释者的认知理解几乎不可能实现与文学文本及其原初意图的全然吻合。

更重要的是,人类语言的边界必然小于人类思想的边界,因而人类语言的表征是有限度的,且语言在历史的漂移中还会产生不同程度的意义超载或者缺失。

这样一来,作者在创作过程中投射于文学文本的原初意义和思想意图,在各种流派的肆意阐释中渐趋弱化甚至消解,以至文学阐释逐渐远离文本。这就是Roland Barthes( 法国文论家,1915—1980年)所谓的“作者之死”——“要给写作以未来,就必须推翻这个神话:读者的诞生必须以作者的死亡为代价”[3]。

“作者之死”否定了赋予文学文本原初意图的作者及其创造活动,强调文学文本的意义及价值应该由读者来决定,只能在读者的接受和审美行为中生成,其实质是以语言的不确定性为基点,进一步摒弃社会、历史和意识形态的理论指向,使文学阐释朝着“多元化、开放性”的趋势发展。这种趋势在文学阐释的实践中是十分有害的,它极易导致我们的文学阐释活动游离于文本之外,不断偏离本源的轨道和边界;阐释本身的主观性和适度的模糊性更增强了这一游离的作用力,最终导向了背离文学实践的两种阐释形态:强制阐释和过度阐释。反过来,强制阐释和过度阐释又进一步加剧了文学文本意义的异化。因此,强制阐释和过度阐释被认为是文学文本意义异化的两种主要形态,厘清这两种阐释形态的内涵及基本特征,对我们廊清阐释迷雾、促进文学阐释的公共理性具有重要的现实意义。

一、强制阐释:强制裁剪和任意阉割文本的意义和价值,使其符合阐释者的主观意图和论证

关于当代西方文论中的“强制阐释”问题是由中国社会科学院张江教授首先提出来的,并在近几年学界中引起了广泛的关注,成为了当代中国文论研究中的一个新的问题域。

张江教授认为“强制阐释是当代西方文论的基本特征和根本缺陷之一”。他将“强制阐释”的概念界定为“背离文本话语,消解文学指征,以前在立场和模式,对文本和文学作符合阐释者主观意图和结论的阐释”,并把“场外征用、主观预设、非逻辑证明和混乱的认识路径”概括为“强制阐释”的四个基本特征[4]。

在这里,仅以美国诗人、小说家和文学评论家埃德加·爱伦·坡(Edgar Allan Poe)(1809—1849年)的代表作品《厄舍府的倒塌》为例对西方文论中的强制阐释现象进行说明。在阴森恐怖的厄舍古屋里,居住着这个家族仅剩的一对孪生兄妹:罗德克里和玛德琳。不幸的是,他们俩都患上了严重的抑郁症。随着精神抑郁的不断升级,矛盾爆发:哥哥将妹妹活埋在地窖里,而妹妹后来破棺而出,吓死了哥哥,最后厄舍府在风雨雷鸣之中坍塌。实际上,这就是一篇恐怖小说。但后来各种流派的评论家们却对之进行了意义纷呈的阐释。如生态主义批评家把小说里作为背景的环境描写演绎为生态学符号,古屋、湖水、垣墙、窗眼、茅薹、枯树等等,都变成了能量和熵;古屋的最后倒塌变成了宇宙黑洞的收缩……这样一来,他们按照自己的需要强硬地将小说变成了一个生态学的文本。而女权主义批评家却认为这是一部揭露男权社会罪恶、反抗父权制社会的女权主义小说:厄舍府就是男权社会的缩影,而马德琳则代表被父权制主流社会所压迫的女性牺牲品,马德琳的破棺而出表现了被压迫的女性觉醒后对主导压迫自己的男权社会的反抗,古屋最后的倒塌则在一定程度上预言了当时看似牢不可破的资本主义父权制度的崩塌。就这样,“可以从任何角度去阅读,没有条例能规定他们怎么读,因为他们通常都拿文本做容器来储藏自己来自文本以外的情感,而阅读中又经常会因势利导地脱离文本的内容”[5]。从中可以看出,先进行主观预判,用一种既定框架和前在立场去判定与解读具体作品,强制裁剪文本的情节、肆意阉割文本的意义,把碎片化的意象生搬硬套到现成理论的框架中,以便实现对元文本的重新建构,使其符合阐释者自己的主观意图和结论,这就是西方文论强制阐释的基本路径。用张江教授的话来说,就是阐释者强制征用了与文学无关的场外理论,对文本进行了主观预设却背离文本原意的非逻辑证明的一种反序认识路径。其结局就是文学充当了场外理论证明自身的道具,文学文本的文学指征被完全消解,文学文本的意义和价值发生异化。这种做法直接侵袭了文学理论及批评的本体性,使之变得越来越不纯粹,从而丧失了文学阐释的公度性。

二、过度阐释:文本意图的“无限衍义”与意义世界的无边界漫溢

“过度阐释”(过度诠释)的概念是由意大利著名学者安伯托·艾柯(Umberto Eco,1932—2016年)提出来的。艾柯等人提出“过度阐释”的概念,主要用来描述文学阐释中背离作者原意的“无效阅读”和漫无边际的联想。阐释者假借文学阐释的名义,带着自我经验和自我意识的膨胀,对文学文本的意图进行“无限衍义”,从而造成意义世界的无边界漫溢。

尽管文本的意义是多元的、开放的,但是“对于文学作品的开放性阅读必须从作品文本出发”[6],艾柯虽然肯定读者在文本意义生成过程中的作用,但他却反对解构主义批评家以读者中心论为阐释范式、高扬阐释者权力的极端论调。他认为,如果阐释者的主观能动性被无限放大,就容易造成文本意图的“无限衍义”而导致意义世界的无边界漫溢,继而出现文化上的“消费主义”!这样一来,必然会扰乱人们对文本的解读或进入“误读”模式。因而他指出:“从(皮尔斯所谓)‘无限义’这一观念并不能得出诠释没有标准的结论。说诠释(‘衍义’的基本特征)潜在地是无限的并不意味着诠释没有一个客观的对象,并不意味这样毫无约束地任意‘蔓延’。说一个本文潜在地没有结尾并不意味着每一个诠释行为都可能得到一个令人满意的结果。”[7]基于此,艾柯反对“过度阐释”,强调文本意图的存在,主张为阐释者设定限度,“一定存在某种对阐释进行限定的标准”[7]。

相对于现实的文学批评和文化范式的构建而言,“过度阐释”通常发生在对文学经典的解读上。因为对经典作品给以极端的、偏激的阐释的确更有趣,也能产生更大的反响。挪威作家易卜生的代表作《玩偶之家》就是典型。剧中女主人公娜拉,开始对丈夫的态度是深爱、顺从、依赖,但后来逐渐看清了丈夫的自私和虚伪的本质,终于愤然离家出走,以此宣告自己同这个把她当做“玩偶”的家庭的彻底决裂,表达了一位女性人格的转型和个性的最终觉醒。但是,理论批评家们在解读这部作品时,无限蔓延地把它阐释成一部妇女解放和女权主义运动勃起的先声之作,是一部妇女解放运动的宣言书;把娜拉看成争取女性自由和解放的斗士,她的出走则标志着女权主义的胜利!为此,挪威妇女权利协会还宴请了易卜生并给予很高的评价,认为他是女权主义启蒙的先驱人物。但是,作者易卜生本人却对这一切并不认同,他说:“我不是人们认为的社会哲学家,而更多是一个诗人,我必须拒绝自己曾经做出努力争取女权这一殊荣,我甚至连女权究竟是什么也不清楚。当然,要解决妇女问题是件好事;但这不是我的目的。我的任务是写人。”[8]可见,这种“过度阐释”超越了文本意图,破环了文学文本的自在性,造成了对文学文本意义的肢解和异化,使阐释不可避免地沦为无效与失控的境地;也造成了文学的不堪重负,使文学承载着本不应由它来承载的重任。其实,文学不应该也不可能超越自身过多地承担由社会、心理、政治、哲学担负的职责,而应该有其自身的价值追求和审美意趣。

三、文本阐释的旨归:作者、文本、世界、读者的动态阐释圈

文学阐释的对象是文学文本,而文学文本又是由作者运用一定的语言体系建构的。语言是人类思想的载体。伽达默尔有一句名言:能被理解的存在物就是语言。但是,语言对人类思想的表征是有限度的,其丰富性远远比不上思想的丰富性;加之,语言总是在历史时空中不断漂移、变革、传释的,这种语言的变迁和转向可能会造成阐释变成一种语言游戏,导致不同时代文本意义的历史性变化。

此外,读者(阐释者)的理论视野也是历史地生成的。或者说,读者(阐释者)对文本(被阐释对象)的意义挖掘和阐发,本身也是在一定的语义环境和历史前提下进行的。生活在不同时代的读者(阐释者),由于所处的社会文化语境不同,因而会具有不同的认知背景、理论视角和问题意识,这些都会制约着读者的阐释深度和广度,从而影响着文本意义的生命力和表达力。

由此,尽管文学文本最初源自作者,但文本的意义却并非完全由作者意志主宰。文学文本一旦被作者建构完成,就具有了一定的自在意义。具有自在意义的文本实际规定了阐释开放的场域和边界,生活在不同历史时空的读者具有不同的认知模式和文化背景,从而赋予文本不同的时代意义。也就是说,对一个文学文本的理解,既不是作者一人主宰,也不是由读者(阐释者)任意演绎,还必须考虑作者和读者各自的历史传统和文化语境,即必须“以普遍的历史前提为基点”[9]。因而,文学阐释永远处在一种历史文化的承传之链中,表现为一种作者、文本与读者之间历史的、空间的,也是文化的动态交往实践。

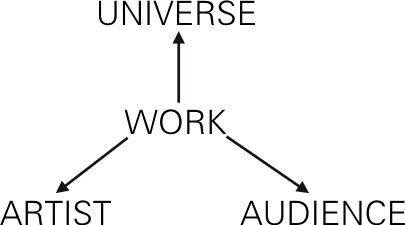

也许正是基于此,欧美现当代著名文学理论家M.H.艾布拉姆斯(Meyer Howard Abrams,1912—2015年)在其代表作《镜与灯——浪漫主义文论及批评传统》中提出了文学“四要素”的著名观点,在全世界的文学理论界引起了强烈反响。他认为,文学批评活动是由作品、世界(宇宙)、作家、读者四个要素组成的有机整体。艾布拉姆斯还用一个三角形图演示了作者、作品、读者和宇宙之间的关系(如图1所示)[10]。

图1 艾布拉姆斯文学“四要素”关系图

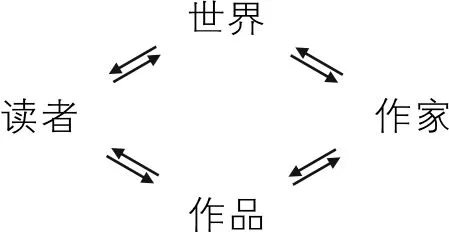

在艾布拉姆斯的三角形图中,一个作品的文学意义要受到作者意图、文本意图、读者意图以及各自的生活世界等内容因素的规约。由此认为,文学阐释不能孤立地强调或重视某一个要素,而应是这四个要素的有机融合和整体观照,是多重主体辩证统一的互动过程和活动。一方面,作者从自己的思想、感受和体验出发创作了文本,赋予文本意义和价值。或者说,作者意图渗透于文本的创作生成之中,必须成为读者阐释文本意义的重要参照。另一方面,读者对文本反复阅读和分析,努力追求与文本的对话和沟通,力求趋近隐匿于文本之中的作者意图或发现其新的时代意义。因此,文本既是体现作者意图的载体,又是约束读者阐释范围的依据。同时,作者、文本与读者都置身于特定历史传统和文化语境构成的“世界”中,因而阐释过程也离不开普遍的历史前提。在此基础上,国内学者童庆炳先生又进一步将艾布拉姆斯的文学“四要素”以平行四边行的形式图示出来,以反映文学阐释活动的动态实践过程(如图2所示)[11]。

图2 童庆炳文学“四要素”动态阐释图

这种“作者、文本、世界、读者的动态阐释圈”无疑更符合文学阐释的内在机理和历史实践。它既赋予了文学阐释的创造性和发展空间,又避免了阐释活动偏离合法轨道的危险,因而为当下文本阐释的实践提供了重要启示。或许正是基于这种启发,后来张江教授又提出了公共阐释的理论,即阐释者以普遍的历史前提为基点,以文本为意义对象,以公共理性生产有边界约束且可公度的有效阐释[9]。“公共阐释”论在一定程度上应该是对当代西方各种文学批评理论的一种回应和反思。

总的来说,笔者认为,“文学阐释”应该是读者(阐释者)和作者以文学文本为桥梁进行的一种穿越历史文化时空(世界)的交流、沟通和对话,一种动态的文化交往实践。具体说来,就是读者(阐释者)通过具体的文学文本进入具体的历史文化语境(世界),进而进入作者的文学世界,对作者创作的文学文本就其存在方式、时代意义、艺术价值等进行多角度的诠释、说明和挖掘。因而文学阐释虽然不可避免具有一定的多元性和发散性,但并不是没有边界和约束的,其关键就在于它是否具有可公度性。但是,过度阐释和强制阐释均背离了传统阐释学语言与意义和谐对应的阐释模式,语言无法恰当地表达和揭示意义[12]。强制阐释完全不顾文本的连贯性与所处的社会历史文化语境,强制裁剪文本意图、消解文学指征,按自己当时当地的意图或需要来“将文本锤打成符合自己目的的形状”,造成了阐释的失效;过度阐释又过分突破了文本阐释的限度而对文本意图“无限衍义”,导致文本意义无休无止的漂浮,造成了阐释的失控。由此,文学阐释必须坚持历史与具体的统一,在作者、文本、世界和读者之间保持一种必要的张力和逻辑的自洽,尽量在多向度的思考中进行有公共理性的“公共阐释”。