海洋中90Sr:日本周边海域与南海的对比

2020-11-16林武辉何建华余克服杜金秋邓芳芳梁林李俊怡何贤文陈宝才冯亮亮

林武辉,何建华,余克服,杜金秋,邓芳芳,梁林,李俊怡,何贤文,陈宝才,冯亮亮

( 1. 广西大学 海洋学院,广西 南宁 530004;2. 广西南海珊瑚礁研究重点实验室,广西 南宁 530004;3. 自然资源部第三海洋研究所,福建 厦门 361005;4. 国家海洋环境监测中心,辽宁 大连 116023;5. 广西壮族自治区辐射环境监督管理站,广西南宁 530222)

1 引言

2011年3 月日本福岛核事故(Fukushima Nuclear Accident, FNA)导致大量放射性物质进入海洋环境,引起全世界的广泛关注[1–4],其中海洋中90Sr的排放量达到1×1015Bq[5]。90Sr物理半衰期为28.8 a,容易进入

骨骼且停留时间超过10 a,被划分为高毒放射性核素,是核事故后环境放射性测量与评估中重要的人工放射性核素[6–9]。福岛核事故排放的放射性物质在一段时间内显著提高了日本周边海域(Seas Surrounding Japan, SSJ)的海水[5,10–12]、海洋沉积物[13–14]、海洋生物[15]中90Sr的比活度水平,特别是海洋生物中90Sr还可以通过食物链的传递对人类健康构成一定的威胁[16–17]。

在化学组分复杂的海洋环境中,影响海洋中90Sr测量的干扰元素众多,导致90Sr分析方法繁琐耗时[8–9,18],福岛核事故后海洋中90Sr的研究也远少于137Cs[1,16,19]。福岛核事故后90Sr的实测数据是后果评估的重要依据,然而目前海洋中90Sr的测量结果仍然较为匮乏与分散,长时间系列的连续观测数据更是稀缺,进一步限制对海洋中90Sr的系统认知。

南海(South China Sea, SCS)是我国最大的边缘海,是北太平洋环流的下游海域,与北太平洋存在密切的水体交换过程[20],放射性物质(239+240Pu和137Cs)可以通过黑潮进入南海[21–24]。然而,福岛核事故前后的南海90Sr研究很少报道。比活度和环境半衰期(Environmental Half-Life, EHL)是两个重要的特征参数。90Sr的比活度水平是判断是否受到核事故影响的直接证据,EHL则是模型中预测核素在环境中比活度水平的关键参数,是在时间系列观测中物理−生物地球化学过程(如公式(1))对环境中核素的综合清除能力的定量指标[25],EHL可能小于物理半衰期,也可能大于物理半衰期。

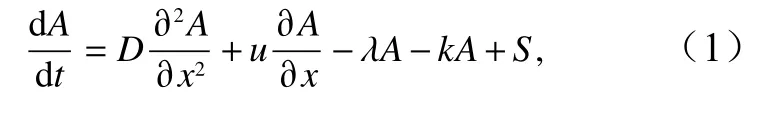

式中,A代表比活度(单位:Bq/kg),D和u代表水体中的扩散系数(单位:cm2/s)和流速(单位:cm/s),λ代表物理衰变常数,k代表生物地球化学清除过程的速率常数(比如,海洋生物泵),S代表源项(比如,河流输入)。

因此,本文在2015−2018年期间测量南海海水和多种海洋生物(马尾藻、海虾、牡蛎、红树林、造礁珊瑚)中90Sr的基础上,试图构建1984−2018年期间南海90Sr比活度的长时间系列的历史曲线;对比分析福岛核事故后日本周边海域和南海90Sr的特征(比活度水平、环境半衰期);基于海水、沉积物、海洋鱼类中90Sr实测数据利用国际原子能机构(IAEA)推荐的欧盟项目(Environmental risks from ionising radiation: assessment and management)所开发的ERICA软件定量计算福岛核事故前后90Sr对海洋鱼类的辐射影响[26];解析南海和大洋中90Sr和137Cs的源汇差异;通过对比10多种海洋生物,指出造礁珊瑚骨骼几乎拥有最高的90Sr浓集因子(约1000 L/kg),可能是海洋中90Sr可靠的指示生物,以期为我国的海洋放射性监测方案和标准的优化与完善提供有益的借鉴参考。

2 海洋中90Sr分析方法

2.1 南海北部湾90Sr分析方法

本研究于2015−2018年期间在北部湾防城港核电站(21.68°N, 108.55°E)周边海域采集40 L海水,同时获得多种海洋生物(马尾藻、海虾、牡蛎、红树林植物、造礁珊瑚)。海水中90Sr分析方法如下:海水采样后,立即用浓HNO3将海水pH调为约1.0。返回实验室后,添加200 mg Sr2+和40 mg Y3+的载体至海水样品中,搅拌2 h使其混合均匀,加入200 g Na2CO3和30 g NH4Cl于海水中,形成沉淀。收集沉淀,用6 mol/L HNO3溶解,并调节至pH=1.0。用10%的二−(2−乙基己基)磷酸(HDEHP)与正庚烷混合液萃取90Y,进一步用6 mol/L HNO3进行反萃,加入浓氨水在pH范围8.0~9.0条件下形成沉淀。沉淀用浓硝酸溶解,在pH=1.0的条件下加入饱和草酸,获得草酸钇沉淀(含90Y和Y)。称量草酸钇沉淀,计算Y的化学回收率,并用流气式低本底β计数器(MPC9604,ORTEC)测量90Y。此方法顺利通过2016年IAEA举办的海水90Sr测量的国际比对[6]。生物样品中90Sr分析方法与海水类似,采用HDEHP萃取−β计数法[17],需要先对生物进行解剖,并根据需要再将生物分为肌肉部分(可食部分)、内脏部分、骨骼部分等,然后进一步碳化、灰化、消解。样品中的90Sr比活度及其不确定度由式(2)及式(3)计算:

式中,A0和δA0代表采样时刻90Sr的比活度和不确定度;n1,n0分别表示样品计数率和本底计数率;ε、η、V分别代表90Y探测效率、90Y回收率和海水体积(生物样品则用鲜重);T是草酸钇样品测量时间;t0、t1、t2分别代表采样时刻、90Sr−90Y分离时刻、90Y测量时刻;λ0和λ1分别代表90Sr和90Y的衰变常数;δε代表90Y探测效率的不确定度。

2.2 南海90Sr历史数据汇总

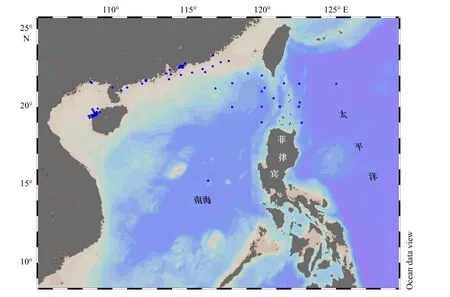

本研究在测量2015−2018年期间南海北部湾海水90Sr的基础上,系统地收集1984−2018年期间南海海水90Sr的历史数据[27–41],深入分析南海90Sr的EHL,其中90Sr站位空间分布如图1。

3 日本周边海域中90Sr特征与福岛核事故影响

3.1 海水中90Sr

福岛核事故发生后,90Sr泄漏进入海洋环境中,福岛核电站排水口周边海水中90Sr的比活度从4.00×105Bq/m3的高值不断通过扩散稀释而下降[5]。日本周边海域的海水中90Sr比活度在空间上差别较大,与采样时间也密切相关。因此,本文将福岛核事故后日本周边海域的海水90Sr比活度列于表1中,可以看出相对于核事故前的日本周边海域的海水中90Sr比活度(约1.00 Bq/m3)[5],日本周边海域中90Sr比活度均有显著的上升。

图1 南海90Sr站位(蓝点)空间分布Fig. 1 Stations (blue dots) of 90Sr in the South China Sea

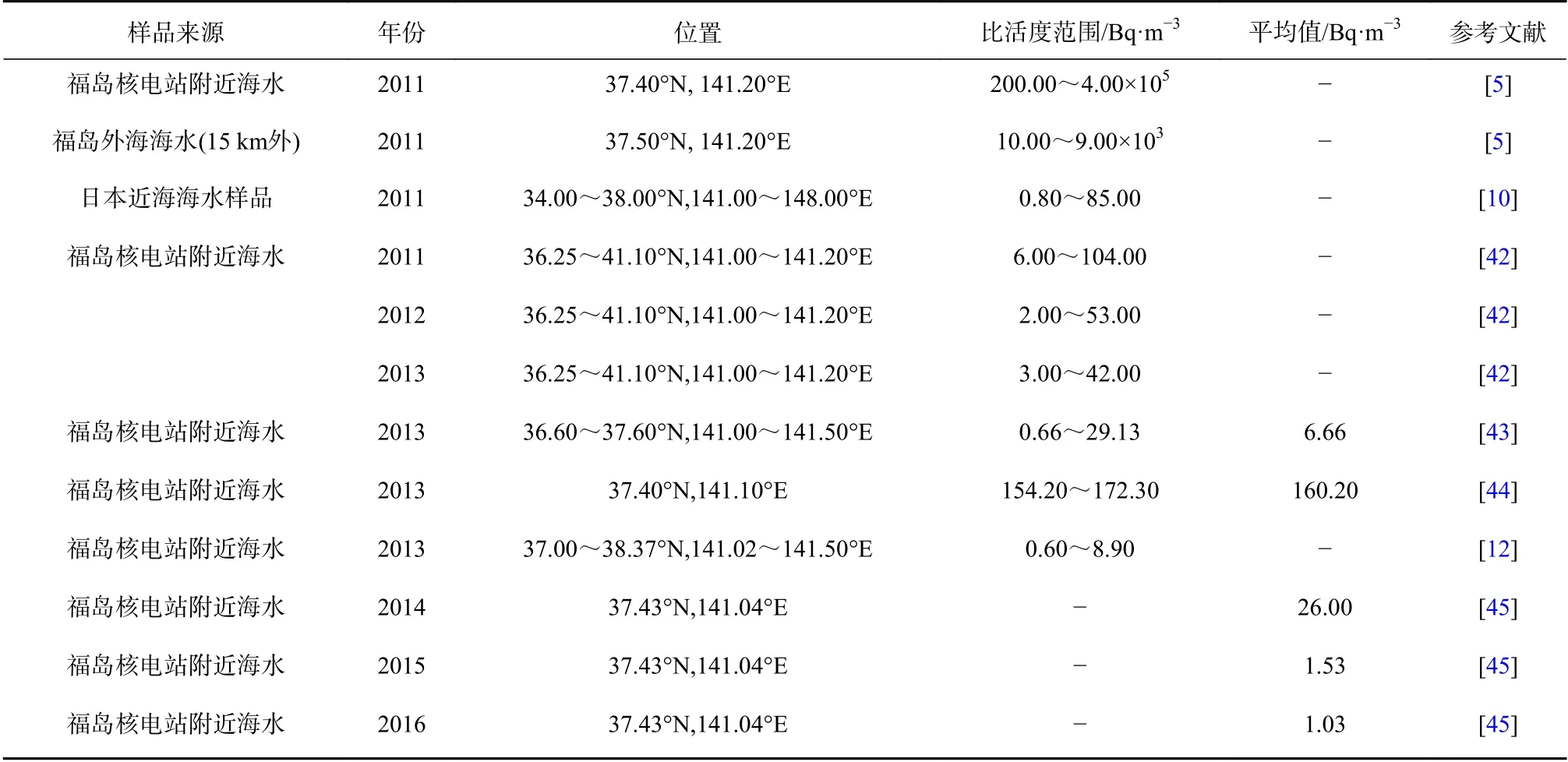

表1 福岛核事故后日本周边海域的海水中90Sr的比活度Table 1 90Sr activity in seawater from the sea surrounding Japan after the Fukushima Nuclear Accident

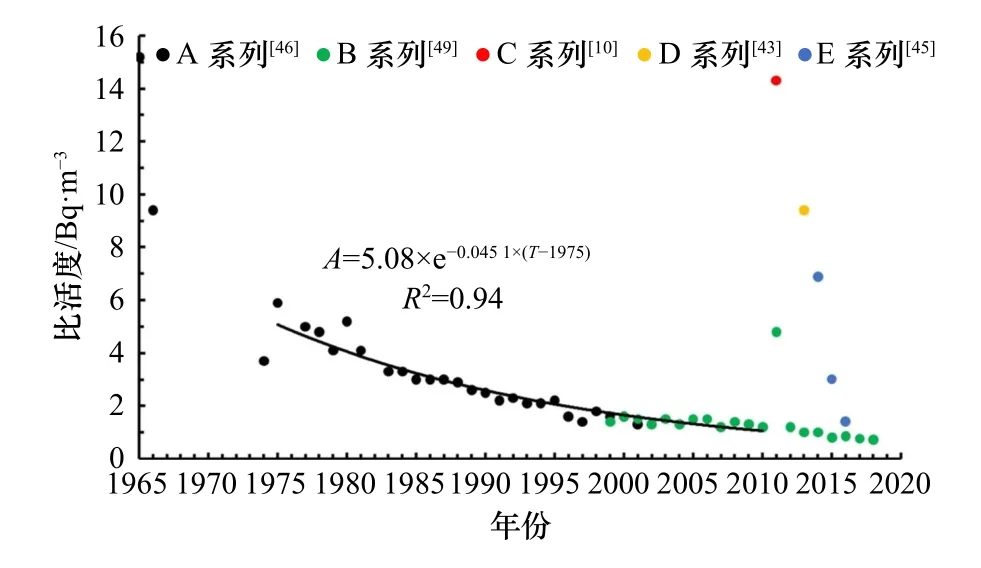

自1965年起,日本周边海域的海水90Sr已经拥有较长的连续监测记录[46],笔者进一步将1965年以来日本周边海域90Sr的年度平均值进行汇总如图2。1965−2010年期间日本周边海域中海水90Sr比活度总体上呈现指数下降趋势,进一步拟合计算1975−2010年期间海水90Sr的EHL为15.4 a,该结果与西北太平洋的大洋区域90Sr的EHL(14.4~16.2 a)极为接近[25],也间接说明日本近岸海水与西北太平洋海水存在较为强烈的混合交换过程,导致二者海水中90Sr信号的变化较为同步。海水中90Sr的EHL(15.4 a)小于90Sr的物理半衰期(28.8 a),也进一步说明除了物理衰变过程之外海洋环境中90Sr还存在稀释扩散的物理过程和放射虫(产生SrSO4晶体)等生物的清除过程[47],降低海水中90Sr比活度。此外,日本周边海域中90Sr的EHL(15.4 a)低于波罗的海中90Sr的EHL(50.3 a)[48],说明在边缘海和大洋中90Sr的物理−海洋生物地球化学过程存在较大差异。

图2 1965−2018年日本周边海域的海水90Sr比活度的历史曲线Fig. 2 Historical 90Sr activity in seawater from the sea surrounding Japan during 1965−2018

福岛核事故发生后,日本周边海域的海水中90Sr在一段时间内存在显著升高的特征[5,10],5 a之后IAEA和日本的监测结果显示90Sr已经显著下降并接近核事故之前的90Sr本底水平(约1.00 Bq/m3)[42,45,49],且低于1998−2016年期间波罗的海中海水90Sr比活度(5.60~8.70 Bq/m3)[48]。

3.2 海洋沉积物中90Sr

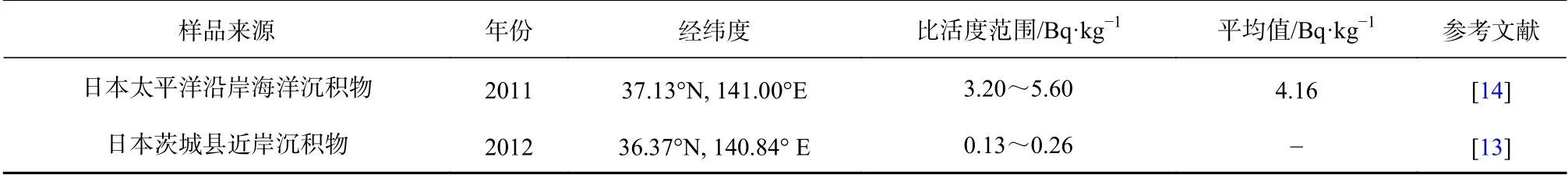

沉积物是海洋中许多放射性核素的归宿,同时也可以成为海水中放射性核素的“二次污染源”[50–53]。核事故早期,90Sr从海水逐渐清除进入沉积物中,模型预测核事故之后沉积物中放射性核素可以再次进入上覆海水[54]。目前福岛周边海域中沉积物中137Cs实测数据已经证实沉积物从核事故早期的“汇”成为上覆海水的“二次污染源”[55]。然而,由于沉积物中90Sr测量方法相比海水的90Sr测量更加复杂,核事故后海洋沉积物中90Sr数据更加稀缺。表2给出福岛核事故后日本周边海域的海洋沉积物样品中90Sr的比活度范围与平均值,均高于事故前的沉积物中90Sr的本底比活度0.13 Bq/kg[13–14]。虽然这些沉积物中的90Sr比活度有所升高,但是与2005−2008年期间波罗的海的海洋沉积物中90Sr比活度水平(2.10~4.70 Bq/kg)相当,甚至更低[56]。

表2 福岛核事故后日本周边海域的海洋沉积物中90Sr比活度Table 2 90Sr activity in marine sediment from the sea surrounding Japan after the Fukushima Nuclear Accident

3.3 海洋生物中90Sr

表3 福岛核事故后日本周边海域的海洋生物中90Sr的比活度Table 3 90Sr activity in marine biotas from the sea surrounding Japan after the Fukushima Nuclear Accident

福岛核事故来源的90Sr也会进入海洋生物体内,参与食物链传递[16]。部分研究报道指出海洋鱼类和贝类都检测出高于事故前本底水平的90Sr[15,17,42,57]。表3列出了日本周边海域海洋生物中90Sr的比活度范围与平均值,均高于该海域核事故前的生物中90Sr比活度(7.10×10−3Bq/kg)[16],污染严重的福岛核电站港湾内部分海洋鱼类体内的90Sr最高可达170.00 Bq/kg[57]。Sr与Ca属于同主族,容易进入骨骼中,部分学者发现海洋鱼类的骨骼中90Sr比活度显著高于肌肉组织的90Sr水平[16,58–59]。

3.4 基于ERICA的海洋鱼类中90Sr辐射剂量评价

为了评估福岛核事故后排放的90Sr对海洋鱼类的影响,我们根据所收集核事故前后的海水、海洋沉积物、海洋鱼类中90Sr比活度的最大值(表4),利用ERICA软件较为保守地定量计算核事故前后90Sr对海洋底栖鱼类和游泳鱼类的辐射剂量[60]。结果如表4所示,核事故后90Sr对海洋中底栖鱼类和游泳鱼类的剂量率为1.12×10−1μGy/h和1.16×10−1μGy/h,比核事故前的本底水平(约10−6μGy/h)高出5个量级,但是仍小于欧盟推荐的无效应剂量率阈值(10 μGy/h)[61]。本文也发现核事故后90Sr对海洋鱼类的剂量率(约0.1 μGy/h)小于天然放射性核素(238U、226Ra、228Ra、40K、210Po)对海洋鱼类产生的剂量率(约25 μGy/h)[62]。综上,福岛核事故后海洋中90Sr不会对日本周边海域的海洋鱼类构成显著的电离辐射危害。值得指出的是,90Sr与Ca的行为类似,更容易在海洋鱼类的骨骼中富集[16,59]。然而,ERICA软件将海洋鱼类整体视为一个椭球形进行剂量率的模拟计算,并没有分器官、组织开展评价,可能会低估某些器官对特定核素的高度富集效应与辐射危害。

表4 基于ERICA软件的核事故前后90Sr对海洋鱼类的电离辐射评价Table 4 ERICA tool-derived radiation dose rate of 90Sr on marine fish in pre-Fukushima and post-Fukushima eras

4 南海90Sr的特征

南海作为我国最大的边缘海,与北太平洋存在较强的水体交换,北太平洋的放射性核素(137Cs和239+240Pu)可以通过黑潮进入南海[21–24]。南海90Sr的历史曲线构建是判断核事故来源的90Sr的重要依据,是未来东南亚区域滨海核电站和核设施快速发展背景下的海洋生态环境安全评估的科学支撑。因此,本研究在测量2015−2018年期间海水和多种海洋生物的90Sr基础上,系统收集1984−2018年期间南海90Sr的历史数据(图1和图3),并深入分析南海90Sr特征。

在90Sr的比活度水平方面,本研究发现2015−2018年期间广西防城港核电站周边海域的海水中90Sr比活度(0.84~1.07 Bq/m3),以及前人报道2011−2014年期间南海海水90Sr范围(低于0.56~2.62 Bq/m3)[39],均与2018年日本周边海域的海水90Sr比活度无显著差别[49],且接近福岛核事故前的西太平洋海水90Sr的本底水平(约1.00 Bq/m3)[5]。Zhou等[39]也指出基于2011−2014年期间南海90Sr的数据无法识别来自福岛核事故的影响。值得注意的是,Deng等[63]在2012年11−12月期间发现南海海水中含有微量的134Cs(0.20 Bq/m3)[63],黄海海域也曾报道海水中微量的134Cs(0.10~0.20 Bq/m3)[64]。这是众多关于海水放射性核素公开报道中,至今为止仅有的两例基于福岛核事故的134Cs对我国海域的影响。日本学者进一步指出福岛核事故后,福岛来源的134Cs可以通过黑潮进入黄海和日本海[65]。基于现有南海周边海域134Cs的报道[63,66],我们推测福岛核事故来源的134Cs和90Sr也可能通过吕宋海峡进入南海。福岛核事故后90Sr入海源项估算认为比134Cs小2~3个数量级[2],假如根据目前黑潮海水的134Cs(约1.00 Bq/m3)和90Sr/137Cs比值(0.01)报道估算[2,65],黑潮中来自福岛核事故的90Sr比活度约为0.01 Bq/m3。然而,海水中90Sr的常规测量方法的不确定度往往达到0.10 Bq/m3以上,并且南海海水90Sr本身也存在一定的季节性波动(小于0.56~2.62 Bq/m3)[39]。因此,我们认为很难从海水90Sr的角度识别福岛核事故对南海的影响。

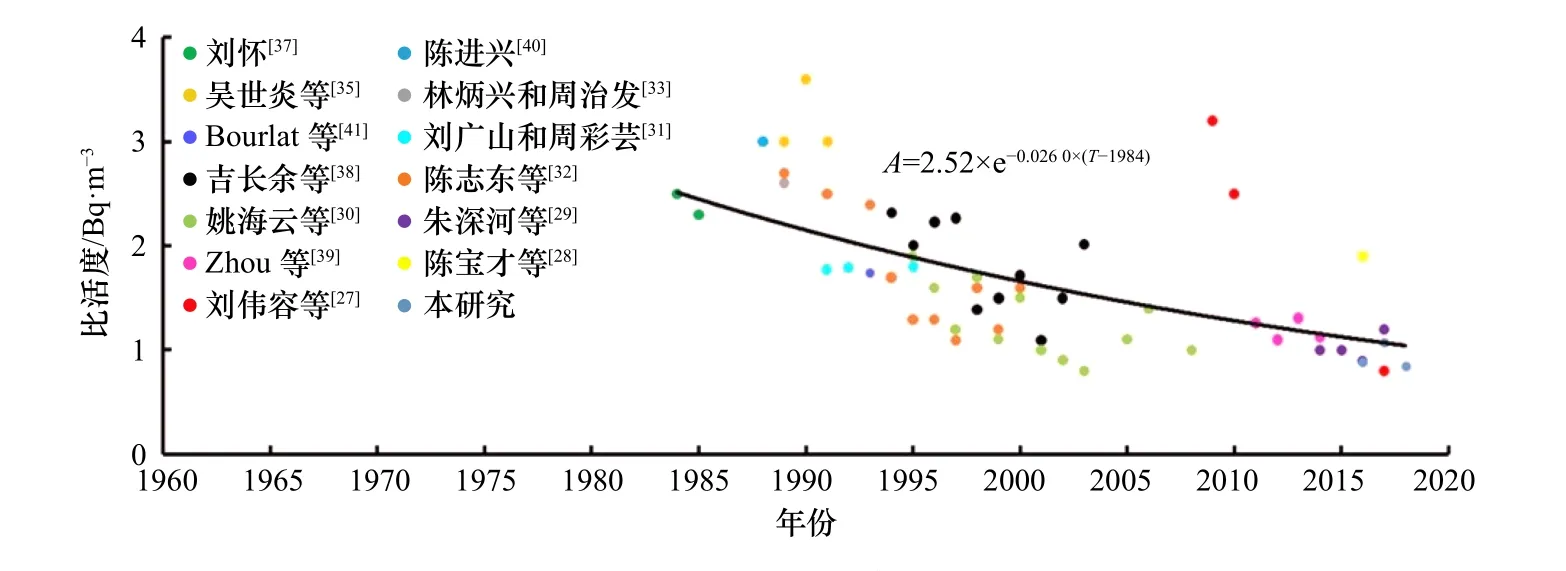

在90Sr的EHL方面,本文进一步汇总1984−2018年期间南海海水90Sr,首次较为系统地构建了南海90Sr历史曲线(图3)。总体而言,1984−2018年期间南海海水90Sr比活度存在指数下降的趋势,拟合后90Sr的EHL为26.7 a,略高于赤道太平洋90Sr的EHL(21 a±2 a)[25]。南海受到来自赤道太平洋的黑潮影响,同时南海周边又有珠江、湄公河等大河流域和众多山溪性河流的90Sr持续输入(式(1)中的源项S),二者可能共同作用并减缓南海90Sr的下降趋势,导致南海

90Sr的EHL接近而又略高于赤道太平洋90Sr的EHL。

图3 1984−2018年期间南海海水90Sr的历史变化曲线Fig. 3 Historical 90Sr activity in seawater from the South China Sea during 1984−2018

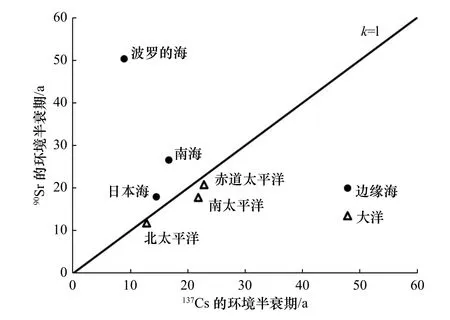

90Sr和137Cs是两种最重要的人工放射性核素,二者的物理半衰期(90Sr和137Cs分别为28.8 a和30.2 a)较为接近,传统观点认为二者在海洋中都以溶解态为主且拥有非常相似的行为,进而导致在海水中拥有较为稳定的90Sr/137Cs比活度比值(约0.63)[5]。然而,前人研究计算获得南海137Cs的EHL为16.9 a[24],却低于本文获得的南海90Sr的EHL(26.7 a)。图4进一步对比南海[24]、日本海[67]、波罗的海[48],发现3个边缘海中90Sr的EHL均高于137Cs的EHL。边缘海的90Sr和137Cs的EHL格局(90Sr环境半衰期大于137Cs)很可能是因为陆地土壤中137Cs吸附能力高于90Sr,导致流域的90Sr更容易通过河流汇入边缘海。波罗的海已经证实河流输入的90Sr通量高于137Cs通量[48],1963−1999年期间日本河水中90Sr活度也长期高于137Cs活度[68],而我国多年的全国辐射环境质量报告中长江、黄河、珠江等河流的90Sr比活度也往往高于137Cs比活度[69]。因此,边缘海中相对更高的90Sr源项(式(1))很可能导致相对更长90Sr的EHL。

图4 90Sr和137Cs在边缘海(南海[24]、日本海[67]、波罗的海[48])和大洋[25]的EHL格局Fig. 4 Distinct EHL patterns of 90Sr and 137Cs in the marginal seas (South China Sea[24], Japan Sea[67], and Baltic Sea[48]) and open oceans[25]

然而,图4显示北太平洋、赤道太平洋、南太平洋等大洋海区90Sr的EHL却略低于137Cs的EHL[25]。大洋90Sr和137Cs的EHL格局(90Sr环境半衰期小于137Cs)可能与海洋生物泵对核素的清除过程有关。90Sr与Ca行为类似,容易进入生物矿物骨骼(颗石藻、有孔虫、放射虫)而沉降进入深层海洋和沉积物;137Cs与K行为类似,容易进入生物软组织中,然而软组织相对于生物矿物骨骼密度较低,不易沉降,容易在表层海洋再矿化和再循环,进而拥有更长的137Cs停留时间和EHL。因此,大洋中海洋生物泵对表层海水中90Sr清除过程的速率常数大于137Cs的速率常数(式(1)中的k值),导致大洋中更短的90Sr的EHL。总之,不同于传统观点,本文发现从EHL的角度可以看出边缘海和大洋中90Sr和137Cs行为存在一定差异。

5 海洋中90Sr的指示生物:造礁珊瑚

日本福岛核事故后,陆地环境中气溶胶[70]、土壤[71–73]、植物[74]、动物[75]、食物[76–77]都检出福岛来源的90Sr。日本学者建议将牛的牙齿作为陆地环境中90Sr的生物指示物[78]。放射性核素泄漏进入海洋环境后,也会对海洋生态环境产生一定的影响[1–2]。鉴于目前海洋中90Sr分析方法的挑战性,在复杂多样的海洋环境介质中,寻找拥有较高的90Sr浓集因子的海洋指示生物具有重要的科学意义。

福岛核事故来源的90Sr已经在海洋鱼类和海洋贝类中检出[15,42]。虽然日本学者指出海洋双壳类的软组织与海水中的90Sr比活度成正比,可以指示海水90Sr比活度,但是双壳类的软组织对海水90Sr的浓集因子仅有1.40 L/kg[42],导致双壳类软组织中90Sr比活度较低,需要采集大量的样品进行90Sr富集,使得样品前处理和90Sr测量更加耗时困难。日本学者指出鱼类的耳石拥有更高的浓集因子,建议将鱼类的耳石作为90Sr在海洋环境中的指示物[57]。但是,耳石的尺寸和重量一般很小(5~240 mg),经常难以满足常规的90Sr分析方法所要求的样品量。此外,鱼类的洄游习性也导致鱼类耳石较难准确反映固定海域90Sr的污染现状。

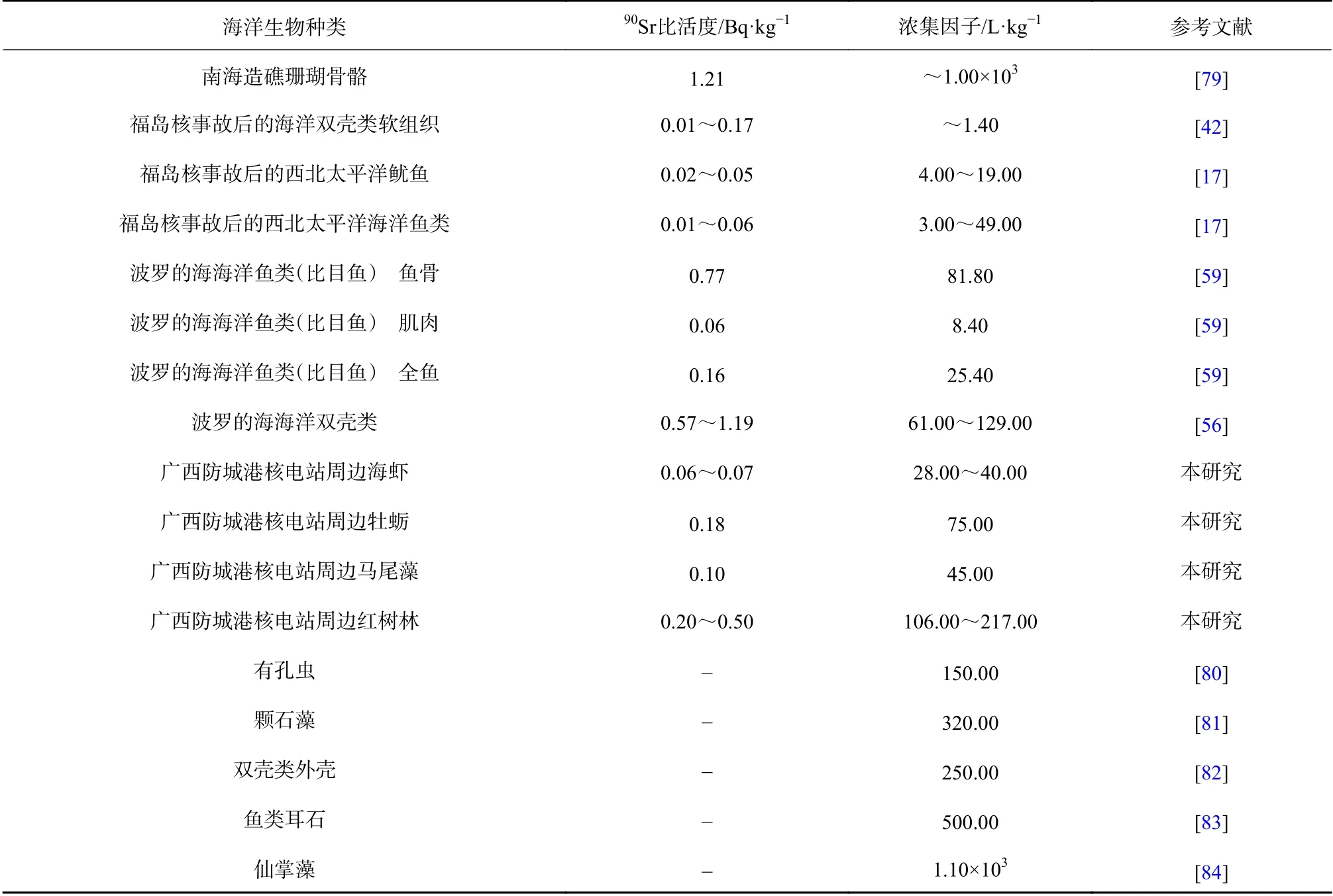

本文测量南海的海水和多种海洋生物(马尾藻、海虾、牡蛎、红树林植物、造礁珊瑚)中90Sr比活度,发现南海造礁珊瑚骨骼中90Sr的比活度为1.21 Bq/kg[79],高于核事故后日本近海的海洋沉积物中90Sr的比活度(0.13~0.26 Bq/kg)[13],高于波罗的海的海洋鱼类中90Sr比活度(0.16 Bq/kg)[59],也高于日本周边海域受到核事故影响的海洋鱼类中90Sr比活度(<1.2 Bq/kg)[15]。造礁珊瑚骨骼中较高的90Sr比活度,主要由于其对90Sr高浓集因子所致。表5显示,相比于海洋鱼类、双壳类、虾、藻等典型海洋生物,造礁珊瑚骨骼对90Sr几乎拥有最高的浓集因子(约1.00×103L/kg)[79,85–86]。

本文发现基于造礁珊瑚骨骼中90Sr比活度计算获得的浓集因子与基于珊瑚骨骼中元素Sr浓度计算获得的浓集因子一致[87]。因为90Sr属于元素Sr的一种同位素,二者应该具有相同的化学行为和浓集因子。进一步对比有孔虫[80]、颗石藻[81]、双壳类外壳[82]、鱼类耳石[83]对元素Sr的浓集因子,本文发现在10多种海洋生物中造礁珊瑚骨骼也几乎拥有最高的90Sr浓集因子。虽然仙掌藻也具有较高的Sr浓集因子[84],但是相比造礁珊瑚骨骼,仙掌藻较难大量获取。此外,仙掌藻表面通常附着较多杂质,导致前处理也将更加复杂。

造礁珊瑚骨骼固定附着于海底,可以连续高分辨记录海水中90Sr信号,并且比较容易大量获取(一般可达kg级别),无需长时间的烘干、碳化、灰化的前处理过程(其他海洋生物的前处理过程所消耗时间往往需要1~3 d不等)。这些优点都是其他许多海洋生物所不具备的。

表5 海洋生物中90Sr比活度与浓集因子Table 5 90Sr activity and its concentration factor in marine biotas

因此,在海洋中90Sr分析方法的挑战性背景下,造礁珊瑚具有很高的90Sr浓集因子,本文认为造礁珊瑚很可能是90Sr可靠的海洋指示生物。造礁珊瑚的生长受到温度的限制,在我国四大海域中主要分布在南海[88]。我国的广东大亚湾核电站和海南昌江核电站周边海域都有造礁珊瑚分布,此外我国也计划将来在南海珊瑚岛礁建设漂浮型核电站以解决岛礁能源问题[79,85]。因此,造礁珊瑚作为90Sr的海洋指示生物研究探索可以进一步为我国海洋放射性监测方案和标准的优化与完善提供有益的借鉴参考,进而可为保障我国的核电海域特别是南海相关海域的生态环境安全提供技术支撑。

6 结论

福岛核事故发生后,日本周边海域中90Sr在一段时间内受到核事故的显著影响,ERICA软件定量计算结果显示90Sr对日本周边海洋鱼类的辐射剂量率比核事故前的本底水平高5个数量级。1975−2010年期间日本周边海水90Sr的EHL为15.4 a,与西北太平洋的大洋区域90Sr的EHL(14.4~16.2 a)极为接近,日本近岸海水与西北太平洋海水存在较为强烈的混合交换过程,有利于核事故后日本周边海域中放射性水平的快速下降。核事故发生5 a后,日本周边海域的海水90Sr已经基本接近核事故前的本底水平(约1.00 Bq/m3)。

南海作为北太平洋环流的下游海域,南海90Sr的历史曲线是判断核事故来源的90Sr的重要依据。本研究通过大量的90Sr数据对比发现核事故前后南海海水90Sr比活度水平没有显著改变,并利用现有的黑潮134Cs和福岛源项中90Sr/137Cs比值,通过定量估算认为基于南海90Sr的常规分析方法将很难识别黑潮水体中福岛核事故来源的90Sr(约0.01 Bq/m3)对南海的影响。本文定量计算1984−2018年期间南海90Sr的EHL为26.7 a,并发现从EHL角度可以看出海洋中90Sr和137Cs行为存在一定差异,不同于海洋中90Sr和137Cs拥有类似行为的传统认识。边缘海和大洋中90Sr和137Cs的EHL存在差异与核素(90Sr和137Cs)的源汇过程(河流输入和海洋生物泵)密切相关。

鉴于目前海水中90Sr分析的挑战性,亟须寻找一种可靠的90Sr海洋指示生物。本文发现在10多种海洋生物中造礁珊瑚骨骼几乎拥有最高的90Sr浓集因子(约1.00×103L/kg),同时具有较易大量获取、固定附着生长、连续高分辨率记录、前处理简单快速等优点,很可能是海洋中90Sr可靠的指示生物。