下扬子南部上泥盆统-下石炭统五通群陆源碎屑岩显微图像数据集

2020-11-16蔡文鹏侯明才陈瀚之刘彦鹏

蔡文鹏,侯明才,陈瀚之,刘彦鹏

1.油气藏地质与开发工程国家重点实验室(成都理工大学),成都 610059

2.成都理工大学地球科学学院,成都 610059

3.成都理工大学沉积地质研究院,成都 610059

数据库(集)基本信息简介

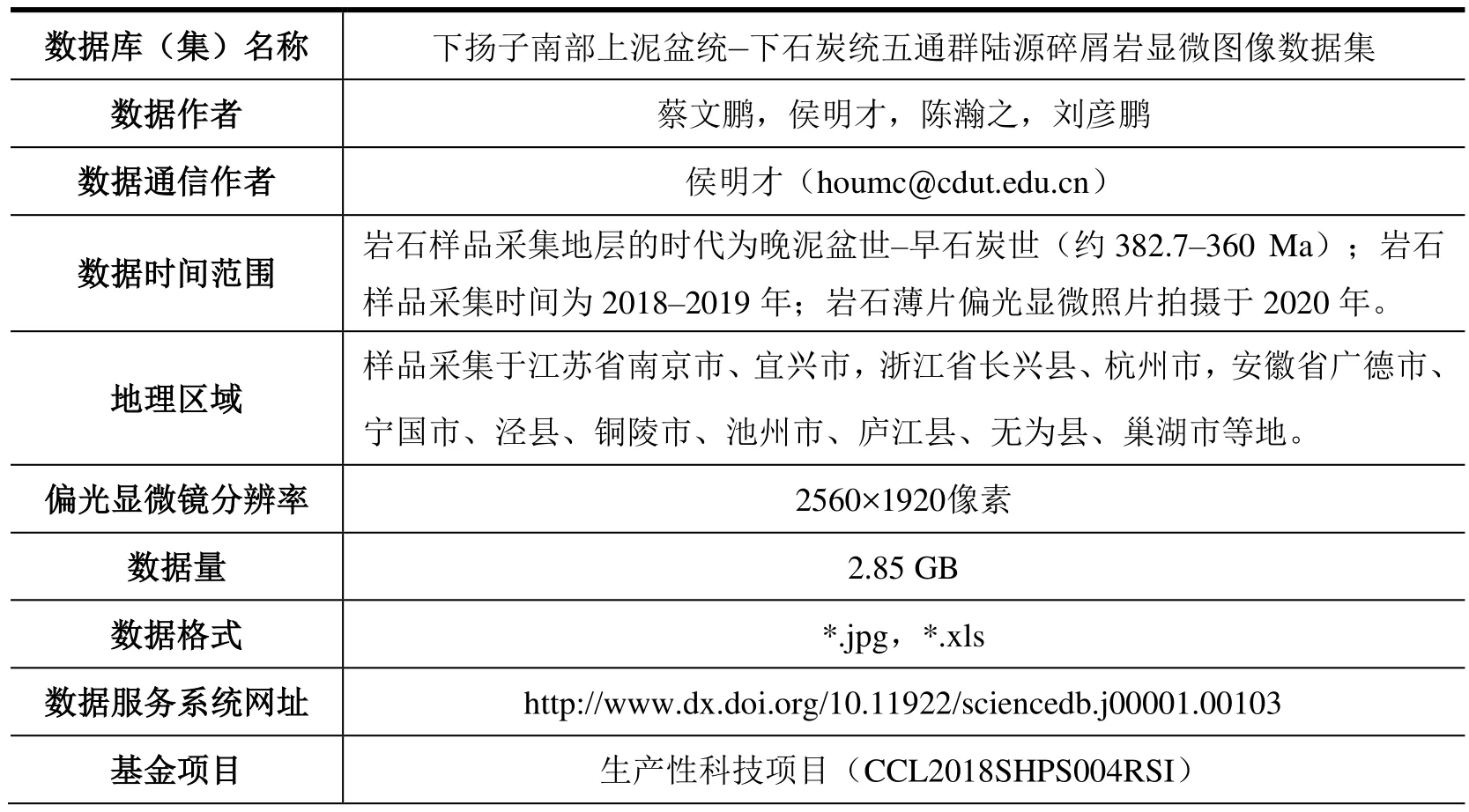

数据库(集)名称 下扬子南部上泥盆统-下石炭统五通群陆源碎屑岩显微图像数据集数据作者 蔡文鹏,侯明才,陈瀚之,刘彦鹏数据通信作者 侯明才(houmc@cdut.edu.cn)数据时间范围 岩石样品采集地层的时代为晚泥盆世-早石炭世(约382.7-360 Ma);岩石样品采集时间为2018-2019年;岩石薄片偏光显微照片拍摄于2020年。地理区域 样品采集于江苏省南京市、宜兴市,浙江省长兴县、杭州市,安徽省广德市、宁国市、泾县、铜陵市、池州市、庐江县、无为县、巢湖市等地。偏光显微镜分辨率 2560×1920像素数据量 2.85 GB数据格式 *.jpg,*.xls数据服务系统网址 http://www.dx.doi.org/10.11922/sciencedb.j00001.00103基金项目 生产性科技项目(CCL2018SHPS004RSI)

?

引 言

加里东构造旋回末期,华南绝大部分地区暴露成陆,遭受不同程度的风化剥蚀。泥盆纪早期,海水从钦防海槽开始侵入华南板块[1-2],直到晚泥盆世早期才到达今下扬子地区[2],造成了泥盆系碎屑岩与下伏地层的不整合接触:广西钦州-玉林、柳州一带为下泥盆统莲花山组(D1l)呈角度不整合于寒武系之上,桂林一带为下泥盆统石桥组(D1s)呈角度不整合于下寒武统清溪组(Є1q)之上,上扬子西部为下泥盆统平驿铺组(D1p)呈角度不整合于志留系茂县群(S1-3ms)之上,川东地区为中泥盆统小溪峪组(D2x)呈平行不整合于中志留统回星哨组(S2hx)之上,湘中南-赣西南从下至上逐渐沉积下泥盆统源口组(D1y)、半山组(D1b)、中泥盆统跳马涧组(D2t)呈角度不整合于中寒武统茶园头组(Є2c)之上,湘西北-鄂西南为中泥盆统云台观组平行不整合于中志留统小溪组(S2x)之上,中-下扬子地区为上泥盆统-下石炭统五通群(D3C1w)呈平行不整合于中志留统坟头组(S2f)和上志留统茅山组(S3ms)之上,如表1所示。

表1 扬子地区泥盆纪首套地层发育状况

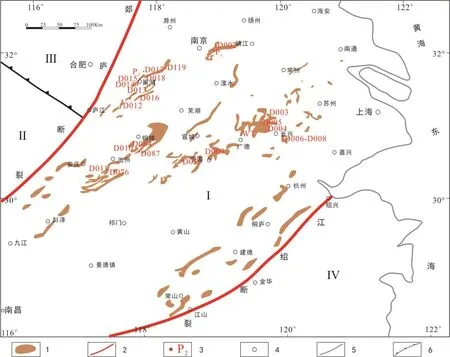

显然,从上扬子到下扬子地区,尽管不整合面之上的泥盆系的层位有差别,但是从岩性构成上看,具有较高的相似性:该套碎屑岩底部普遍发育的一层底砾岩,往上演变为以石英砂岩为主的中-细碎屑岩。五通群广泛出露于下扬子南部地区(出露状况见图1),自下而上可划分为观山组和擂鼓台组[10],泥盆系与石炭系界线位于擂鼓台组上部[11-15]。观山组岩性主要为石英砾岩、含砾石英砂岩、石英砂岩夹粉砂岩、泥岩;擂鼓台组岩性主要为石英砂岩、粉砂岩、泥岩夹石英细砂岩。

图1 五通群野外剖面及采样位置[7-9]

1 数据采集和处理方法

因此,不整合面之上的泥盆系碎屑岩的物源信息、沉积环境信息是揭示加里东构造运动末期扬子地区古地貌和晚古生代初期沉积和古地理格局的钥匙。对来自下扬子南部12个剖面和12个露头,共计200个碎屑岩石样品进行显微镜下观察、拍照,并进行详细的鉴定分析,同时收集了前人研究成果中的 12个五通群碎屑岩薄片图像[16-19],共计212个岩样数据,整理成详细的数据集。可为揭示下扬子地区泥盆系物源信息、沉积环境演化提供证据。

经过大量的文献调研和详细的野外考察后,选择下扬子南部上泥盆统-下石炭统五通群具有代表意义的24个剖面及露头进行实测与观察,并系统采集五通群碎屑岩石样品(采样位置见图1),然后精选其中200个岩石样品进行普通薄片送样。为了提高薄片的重复使用性,本次薄片制备只进行了三分之二盖片。本次显微镜下观察是在成都理工大学沉积地质研究院沉积地质实验室完成,所使用仪器为偏光显微镜,型号为Nikon LV100 P0L,测试环境温度为25℃、湿度为45%。

薄片拍照和信息采集方法统一按照《岩石显微图像专题》的标准[20]执行,系统采集了岩石显微图像,并获取了薄片的有关信息。在此基础上,进行了系统的观察分析和鉴定,其中薄片的描述与碎屑岩定名均采用《岩石显微图像专题》确定的标准[20]。

2 数据样本描述

本岩石显微图像数据集由212个岩石薄片的偏光显微照片组成。其中文献收集的岩石薄片共12个,仅有正交偏光照片;数据作者共制备200个岩石薄片,每个岩石薄片至少拍摄一个视域,每个视域都包含薄片正交偏光显微照片和单偏光显微照片各一张,拍摄过程采用自动曝光和自动白平衡,可以最大程度上保证拍摄的显微照片颜色与偏光显微镜下的肉眼观察一致,显微图像中的成分与鉴定报告中的描述相同。

编号原则:薄片号+“m”+摄像视域的数字序号+“+”或“-”。如编号为WT-01的薄片共拍摄了3个视域,每个视域都有正交偏光、单偏光两张图像,分别标记为WT-01m1+,WT-01m1-;WT-01m2+,WT-01m2-;WT-01m3+,WT-01m3-。倒数第三位的m是英文单词micrograph(显微图像)的缩写,“+”表示正交偏光,“-”表示单偏光(图2)。视域1中主要为石英碎屑,石英颗粒间为硅质胶结,含少量泥质充填物;视域2中碎屑主要为石英,含少量电气石,石英颗粒间主要为硅质胶结,含少量泥质充填物;视域3中石英颗粒间颗粒为粉砂质泥岩岩屑。石英颗粒表面较干净,普遍存在次生加大现象。

岩石显微照片中比例尺置于图片右下角,单位统一采用 μm,拍摄时根据岩石碎屑颗粒的大小选择合适的放大倍数,保证岩石显微照片能够直观地展示薄片的镜下特征,同时保证图像清晰度。显微照片分辨率为2560×1920像素,格式全部保存为JPG。

图2 五通群碎屑岩显微图像示例

薄片鉴定内容及岩石样品详细信息存放在excel表格中。鉴定内容主要包括颗粒成分、杂基含量及胶结物类型、成岩作用等。其中颗粒成分仅需判断石英(Q)、长石(F)、岩屑(L)3种颗粒中超过10%的颗粒类型、3种颗粒之间的大小关系及占比状况。杂基含量仅需判断是否存在及是否超过15%,超过15%则将岩石定为杂砂岩。岩石样品信息主要包括涉及的出版文献信息,采样地详细地理位置,所处剖面名称,样品/剖面经度、纬度,所属时代,薄片持有者等,如表2所示。

表2 砂岩薄片鉴定内容及样品信息表

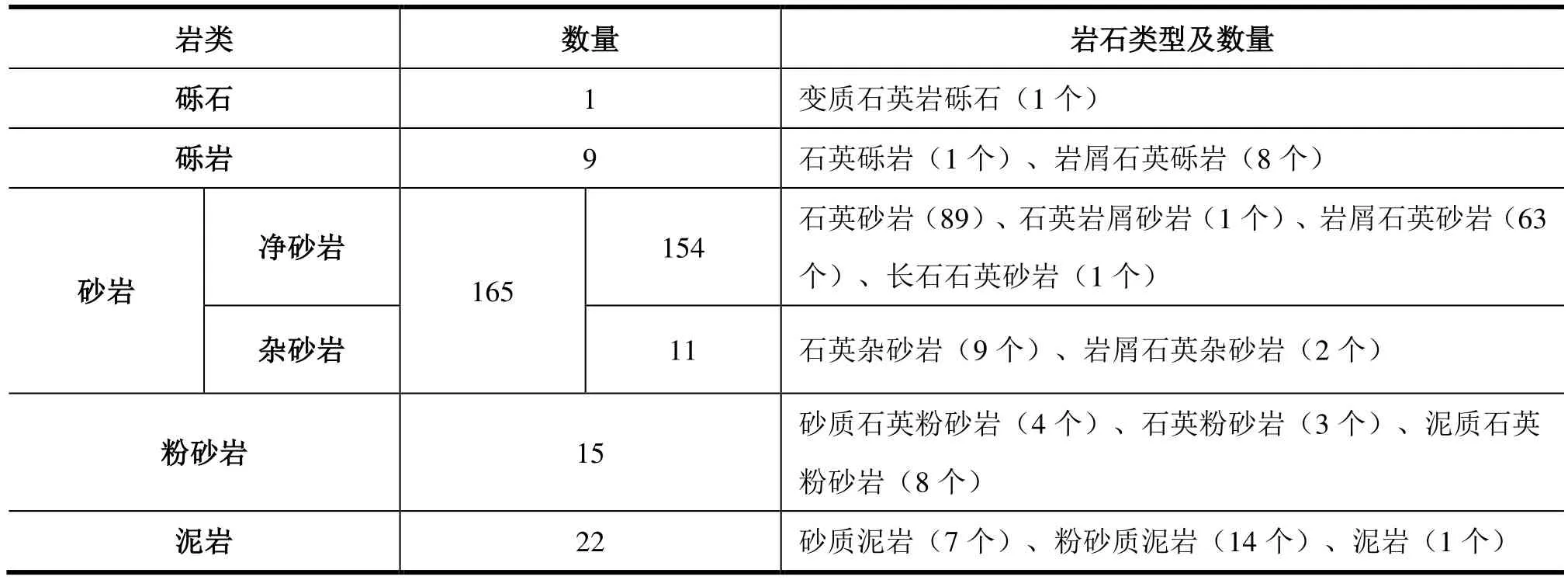

本数据集岩石样品包括1个砾石,9个砾岩,165个砂岩(154个净砂岩、11个杂砂岩),15个粉砂岩及22个泥岩,详情如表3所示。

表3 数据集包含岩石类型及其岩性信息汇总表

3 数据质量控制和评估

本数据集所有样品皆由论文作者采自野外剖面及露头,经与前人研究成果进行对比,可保证地层界线的准确性。本数据集提供了剖面起点坐标及取样露头的坐标,鉴于剖面取样密度较大,未记录单个岩石样品的坐标位置。

在本次显微照片拍摄和薄片鉴定过程中,所有岩石薄片中观察到的石英颗粒干涉色等级均为一级,说明薄片的厚度符合0.03mm的国家标准。所有显微照片拍摄皆采用自动曝光和自动白平衡,使得肉眼观察和系统照片颜色尽量保持一致;且显微照片的分辨率统一采用拍照系统的最高值,分辨率为 2560×1920像素,图片统一保存为jpg格式;故而显微照片的质量与清晰度是可靠的。为了保证数据集的准确性,所有岩石薄片完成初次鉴定后,对数据表信息进行了多次检查核实,基本可保证信息的可靠性。

4 数据价值

本数据集岩石样品皆为陆源碎屑岩,碎屑岩样采样地几乎覆盖整个下扬子地区南部,部分剖面中高密度连续采样、薄片拍摄分辨率高、薄片鉴定报告完全公开。鉴定报告中包括了采样地或者采样剖面的详细地理位置、层位信息等。本数据集不仅可以用于五通群基础地质学研究,比如通过粒度分析判识沉积环境,通过单碎屑特征、多碎屑Dickinson三角图解判识物源特征等,也可应用于图像智能识别等交叉学科研究中。同时还可以用于帮助社会生产,如为寻找优质的建筑石材、石英砂矿、粘土矿等提供基础资料服务。

5 数据使用方法和建议

本数据集数据形式简单,在使用时注意以下几点:

(1)数据集中所有出现的薄片,都集中统一保存在成都理工大学侯明才教授课题组。如果以上数据集中提供的显微照片不能满足进一步的研究需要,可以联系本文作者申请使用这些薄片。

(2)如果单纯使用图像集,可以直接从数据库下载使用;但是,若需要进一步解决地学相关的科学问题,需结合数据信息表中提供的地理位置,以及岩石形成所处的地质时代与构造背景来展开分析。