装配式整体混凝土结构抗震性能研究进展

2020-11-16翁月霞周泽林

翁月霞,周泽林

(1. 西南科技大学城市学院,四川绵阳 621000;2. 重庆大学建筑设计院西南分院,重庆 400033)

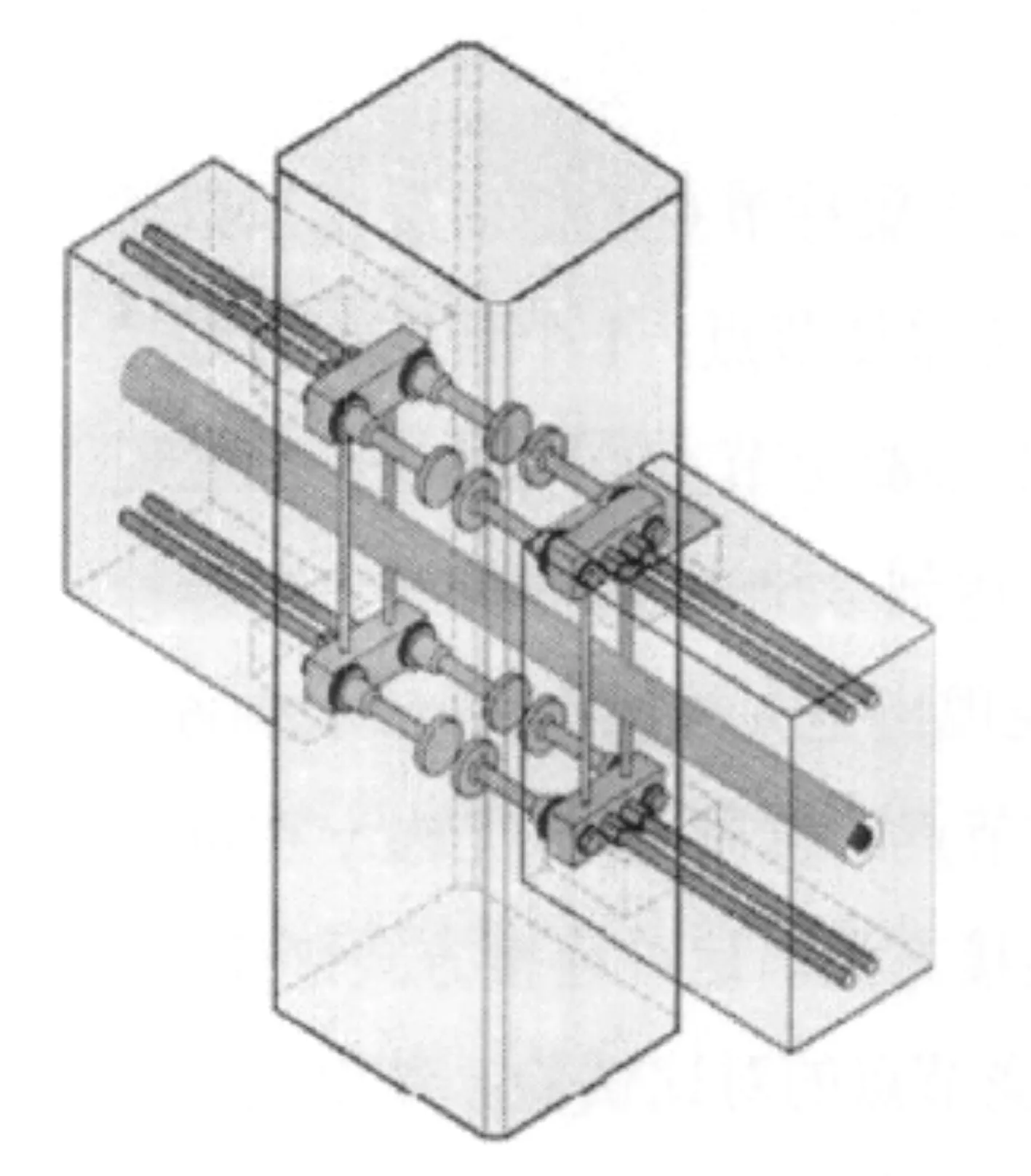

装配式混凝土结构是由结构的全部或部分构件工厂化生产,然后通过可靠连接现场装配而成为整体,是建筑工业化的结构形式之一,符合建筑行业的发展趋势。装配整体式结构即部分装配式结构,其构件一部分在工厂中预制,另一部分则在现场浇筑形成整体,多采用后浇整体式和预应力拼接形式等,如图1所示。与现浇混凝土结构相比,工厂化生产构件质量易保障,受气候条件影响小,施工速度快,建设周期短,建筑垃圾少,环保节能,符合当代社会发展理念,促进建筑产业转型升级,可用于商业建筑和民用住宅,是国内现在主要发展和应用形式。作为一种新型结构体系,装配整体式钢筋混凝土结构的抗震性能也受到了广泛关注。本文结合相关研究成果,阐述装配式混凝土结构节点连接和整体结构的抗震性能研究。同时,总结装配式混凝土结构研究与应用中存在的问题,提出了装配式建筑未来的研究方向和展望。

图1 装配整体式混凝土结构

1 装配式混凝土结构概述

预制混凝土技术起源于英国,英国人William Henry Lascell获得英国2151号发明专利“Improvement in the Construction of Buildings”标志着预制混凝土的起源[1]。在2151号发明专利中,Lascell提出了在结构承重骨架上安装预制混凝土墙板的新型建筑方案,这种新型建筑方案可用于别墅和乡村住宅。采用这种干挂预制混凝土墙板的方法可以降低住宅和别墅的造价并减少施工现场对熟练建筑工人的需求。后来Lascell还提出了采用预制混凝土制造窗框以代替传统的木窗框的想法并进行了造价比较,他认为如果能够批量生产,这种预制混凝土窗框将比传统木制窗框更经济。预制混凝土结构可以分为墙体系、框架体系和框架-墙组合体系。其中框架体系主要用于需要开敞大空间的建筑中。预制混凝土框架体系主要结构构件是预制柱、预制梁、预制楼板,而柱、梁、板的连接方式则是预制混凝土结构与现浇混凝土结构的根本区别,也是区分各类预制混凝土框架结构的主要依据,它直接决定了预制混凝土框架结构的整体力学性能。研究表明:预制混凝土墙结构在震后破坏较轻,而一些大空间的预制混凝土框架结构,如停车场等破坏较为严重,主要表现为各构件间连接破坏而导致结构整体离散、倒塌[2],预制构件间的连接是预制混凝土结构体系的薄弱环节,也是预制混凝土框架结构抗震研究的重点及结构整体抗震性能研究的前提和基础。

2 装配式混凝土结构节点抗震性能研究

常用的预制混凝土框架节点形式有后浇整体式连接,预应力拼接,焊接连接,螺栓连接等。各种连接形式节点的力学性能差别很大,即使同一种连接形式由于具体构造不同节点力学性能也不相同。对以上几类节点研究人员都进行了一些试验和理论研究。

2.1 PRESSS项目节点研究

自预制装配式混凝土结构出现以来,其抗震性能不足一直困扰着世界各国研究人员,为改善这种情况,从20世纪90年代开始,美国以及日本就开始致力于研发可用于地震区的多层预制体系结构,开展了PRESSS(预制装配式抗震结构体系)计划[3-5],并率先给出了“干性连接”这一概念,并最终认识到预应力筋无粘结布置的优势所在。这种新型连接采用预应力对预制构件进行组装,当结构经历外荷载尤其是地震荷载作用后,因预应力筋的回弹,减小结构残余变形,具有恢复力强的特点[6-7]。PRESSS计划分为4个阶段,一共由22个1/3缩尺的中节点的试验项目组成。试验中对所有试件的柱端施加低周往复荷载,同时在柱顶施加恒定轴力值[8-9]。其中有关框架节点的研究主要有以下内容:

(1)明尼苏达大学的非线性弹性连接和拉压屈服连接研究[10]。该研究项目的非线性弹性连接节点为柱连续,梁在柱两侧用无粘结预应力筋拼接,该节点在层间变形2 %以内预应力筋保持弹性,在大变形时强度损失很小,残余变形也很小拉压屈服连接节点采用柱连续,梁内纵筋穿过柱内预埋波纹管并灌浆,该节点变形较大,强度和刚度有较大衰减,但耗能较好。

(2)德克萨斯大学的非线性弹性连接和库仑摩擦连接研究。该研究项目的非线性弹性连接节点为梁连续并沿梁长施加无粘结预应力,柱在梁上下面拼接,该节点在层间变形2 %以内表现出低残余变形,低耗能和高残余刚度的特性,层间变形超过2 %以后耗能有所增加库仑摩擦连接节点采用柱连续,梁底面与柱铰接,梁顶面通过特制的摩擦片与柱连接,节点变形时摩擦片可以滑动以耗散能量,该节点的特点是耗能很大。

(3)加利福尼亚大学的预应力拼接节点研究。1993年Priestley[11]对部分粘结预应力拼接节点进行了理论分析,他指出由于预应力筋在节点和节点两边一定范围内不与混凝土发生粘结,因此在节点产生较大变形时预应力筋仍可保持弹性。这种节点在大变形后强度和刚度的衰减及残余变形都较小,节点复原能力强,由于预应力的夹持作用,对节点区抗剪也有利,可以减少节点区箍筋用量。1996年进行了八个无粘结预应力梁柱节点的低周反复加载试验。节点最大层间变形可达2.8 %~4 %,残余变形约为最大层间变形的2.2 %;大变形时,由于梁柱界面处混凝土的塑性发展使节点刚度有所下降,但节点只有轻微损坏。与现浇混凝土节点相比,预制混凝土无粘结预应力拼接节点耗能较小,损伤、强度损失和残余变形也较小。根据试验结果,给出了预制混凝土无粘结预应力框架节点考虑残余变形和不考虑残余变形的两种滞回模型,为这类结构的整体分析提供了依据[12]。同一时期,日本采用了“压着工法”建成了一批预应力预制框架结构,这种工艺是将预应力筋从节点穿过,从而在节点区域产生预压力,达到了显著提高预制结构的节点受力性能的效果[13]。

2.2 后浇整体式节点研究

1995年,新西兰的进行了6个后浇整体式预制混凝土框架节点的反复加载试验研究[14]。这些试件按照新西兰高烈度地区常用的预制混凝土框架节点设计制作,预制构件端部伸出直筋或带弯钩钢筋在节点区搭接锚固。试验表明六个节点的具体构造差别对试件整体反应影响不大尽管后浇混凝土由于泌水和骨料沉降造成节点区上部混凝土质量不佳,但六个试件在强度、耗能和延性等方面都表现良好,层间侧移都达到2.4 %以上,位移延性系数达到6以上各节点抗震性能达到或超过相应的现浇节点。根据试验和分析Restrepo给出了这类预制节点的设计方法,并对具体构造提出了建议。

1995年,澳大利亚的Loo[15]采用反复加载试验对18个1/2缩尺框架节点进行了试验研究。这些节点按照澳大利亚规范要求设计,分为六组,每组均包括一个带牛腿的后浇整体节点、一个不带牛腿的后浇整体节点和一个现浇节点。所有试件尺寸相同,六组节点间的参数变化包括混凝土强度、钢筋强度和配筋率。试验结果表明后浇整体节点的强度、延性和耗能均好于现浇节点,而无牛腿预制节点的延性和耗能又好于带牛腿的预制节点。

2002年,Alcocer[16]进行了一个平面框架节点和一个空间框架节点的反复加载试验。节点区内构件端部钢筋搭接,对空间框架节点进行了双向加载。试验表明节点强度约为对应现浇节点的80 %~90 %,试件变形达到3.5 %时承载力没有下降。

2.3 预应力拼接节点研究

1993年,Cheok[17-18]完成了美国标准化技术协会(National Institute of Standards and Technology)负责的一项预制混凝土梁柱节点抗震研究项目。Cheok共完成了10个预制节点和4个现浇节点的试验研究。预制节点全部采用预应力拼接,并在构件拼接界面填充纤维砂浆。10个预制节点的参数变化包括预应力筋位置,预应力筋种类,粘结和非粘结等因素。试件均为1/3缩尺模型,采用位移控制的反复加载试验。试验结果表明预应力节点破坏特征为预应力筋屈服,梁端混凝土压碎,梁柱拼接界面开裂,界面开裂宽度与预应力筋种类和粘结或非粘结关系不大,但预应力筋位置对裂缝宽度有较大影响。多数情况下,预应力节点的位移延性系数(非粘结预应力节点可达到14)超过对应的现浇节点(延性系数为6)。在一次加载循环内,预应力节点的耗能大约相当于现浇节点的30 %~60 %,由于预应力节点具有更高的延性,达到破坏时的累计耗能大约相当于现浇节点的80 %~100 %,有粘结预应力节点耗能好于无粘结预应力节点。

近年来我国柳炳康[19]、董挺峰[20]等也对预应力拼接的预制混凝土框架节点进行了一些抗震试验研究。

2.4 其他形式节点研究

土耳其的Ertas[21]进行了5个预制混凝土梁柱节点的低周反复加载试验研究。这5个节点包括1个现浇节点、2个后浇整体节点,1个带牛腿的焊接节点和1个螺栓连接节点。试验表明这些预制混凝土节点与现浇节点都表现出良好的抗震性能,除焊接节点外,其它节点均达到3.5 %的层间位移,而螺栓连接节点在强度、延性、耗能和方便施工等方面表现出更大的优势。

Ersoy[22]研究了框架梁跨中焊接连接节点的抗震性能。Ersoy在框架梁跨中的连接中采用顶板、底板和侧板的焊接连接方法。这种连接方式刚度大,施工快捷,Ersoy进行了5个焊接节点和2个现浇节点的对比试验。结果表明:焊接节点的强度、刚度、耗能都与现浇节点相当;连接侧板对该焊接节点具有重要意义,没有侧板的节点承载能力将会大大下降,变形也会显著增加。

Korkmaz等人[23]对预制钢筋混凝土节点进行往复荷载试验研究其抗震性能。结果表明改进后的预制钢筋混凝土节点表现出较好的抗震性能。

文献[24-26]对装配整体式混凝土框架结构抗震性能展开研究,通过试验对比研究装配整体式框架节点和现浇混凝土框架节点。试验结果表明两类节点均在梁端塑性铰区域发生破坏,滞回曲线较为饱满,节点耗能能力接近,滞回特性和刚度退化变化规律一致。装配整体式框架结构节点的综合抗震性能可达到与现浇混凝土结构等同的程度。

于建兵等人[27]对4个新型装配整体式框架结构梁柱节点以及现浇混凝土梁柱节点进行低周反复加载试验,结果表明在节点核心区设置附加钢筋,梁端塑性铰外移。装配整体式框架节点滞回曲线较为饱满,说明该新型节点具有较好的耗能能力,能够满足抗震规范要求的“强柱弱梁,强节点弱构件”要求。

吴江传等人[28]通过对新型装配整体式框架梁柱节点的试验,深入研究了该节点的破坏形态、滞回曲线和骨架曲线等抗震性能。试验结果表明该节点抗震性能与整体现浇节点大致相同。

吕西林等人[29]通过拟动力试验研究了预制装配式混凝土框架结构的抗震性能,该框架结构梁柱节点和梁板节点分别采用螺栓连接和焊接连接。该试验结果表明采用螺栓连接梁柱节点的框架在试验中表现良好,即使层间位移角达到了1/25时,结构仍能够继续承载,抗倒塌能力和耗能能力较好,具有良好的抗震性能。而采用焊接连接的梁板节点,在实验中表现则稍差,柱底弯曲破坏严重。

2.5 节点的延性和耗能改进方案

1994年,Nakaki[30]提出了一种带延性连接器的预制混凝土梁柱节点。在预制柱内预埋高延性的合金连杆,预制梁通过螺栓、连接块与合金连杆相连,见图2,地震作用下合金连杆发生塑性变形,从而避免其它构件的损坏,同时利用合金连杆的低屈服、高延性和高耗能改善梁柱节点的抗震性能。Englekirk[31]介绍了在UCSD进行的2/3缩尺模型的延性连接节点的反复加载试验,试验验证了这种节点良好的抗震性能,在层间变形达到3.5 %的情况下,节点仍无明显破坏。1996年,Englekirk[32]将延性连结器用于洛杉矶的一个四层预制混凝土框架结构停车场Wiltern Center Parking,工程实践证明这种延性连接器施工方便,效果良好。

图2 延性连接器节点示意

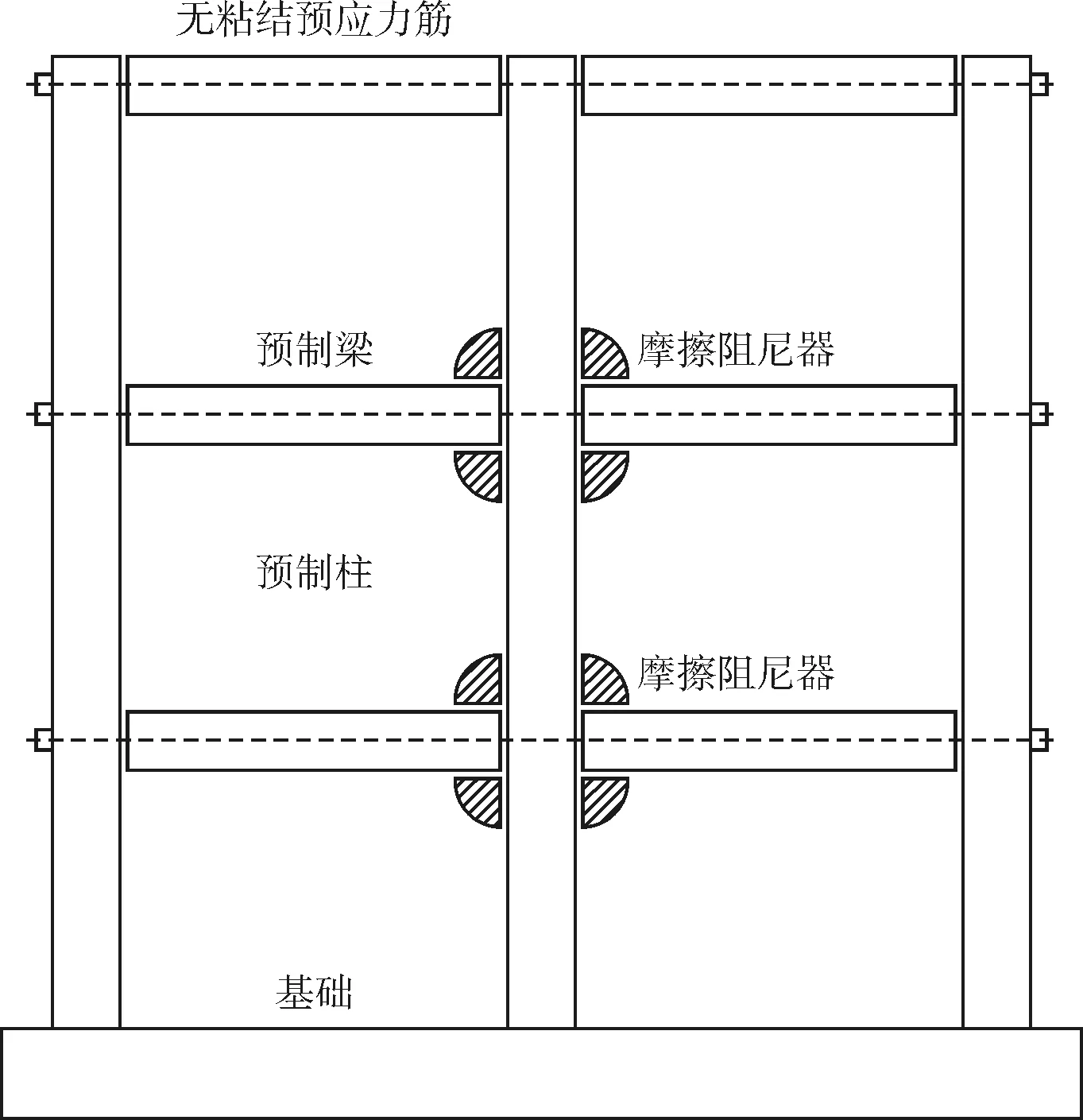

Morgen[33]针对无粘结预应力拼接框架节点耗能较差的特点,提出了在框架节点安装摩擦阻尼器的改进方案,见图3。Morgen的研究表明:这种改进节点由于附加了摩擦阻尼器具有很好的耗能能力,同时由于预应力作用又具有很好的复原能力,节点残余变形很小。Morgen还给出了这种改进节点的阻尼器和预应力筋的设计方法。

图3 带摩擦阻尼的预制混凝土框架

张季超等人[34]提出采用新型预制装配整体式结构构造技术。该结构技术包括叠合梁板技术以及新型节点构造技术等,可以极大地提高预制装配整体式结构的抗震性能,推动装配整体式结构的发展,加快实现住宅产业化的进程。

2014年,Hossein Parastesh[35]提出了一种适用于高烈度区的延性抗弯节点。试验表明:节点核心区的对角钢筋可以延缓节点区域对角裂纹的发展,节点核心区的剪切裂缝较少,可以防止结构在强震作用下发生脆性破坏。加载位移相同时,预制节点的耗能能力要比现浇节点高30 %左右,因此该节点构造形式可适用于地震设防区域的预制混凝土框架结构中。同年,Lee Dong-Joo等[36]提出了一种采用螺栓连接的预制预应力梁柱节点,结果表明:螺栓连接预制节点的滞回曲线表现出明显的“拢捏”特征,与现浇节点相比,该类型节点的耗能能力较弱,但在侧移方面表现出优异。同时节点预应力筋的设置可有效减小残余变形,也有助于控制节点裂缝产生发展,从而整体提升预制节点抗震性能。

3 装配式混凝土结构整体抗震性能研究

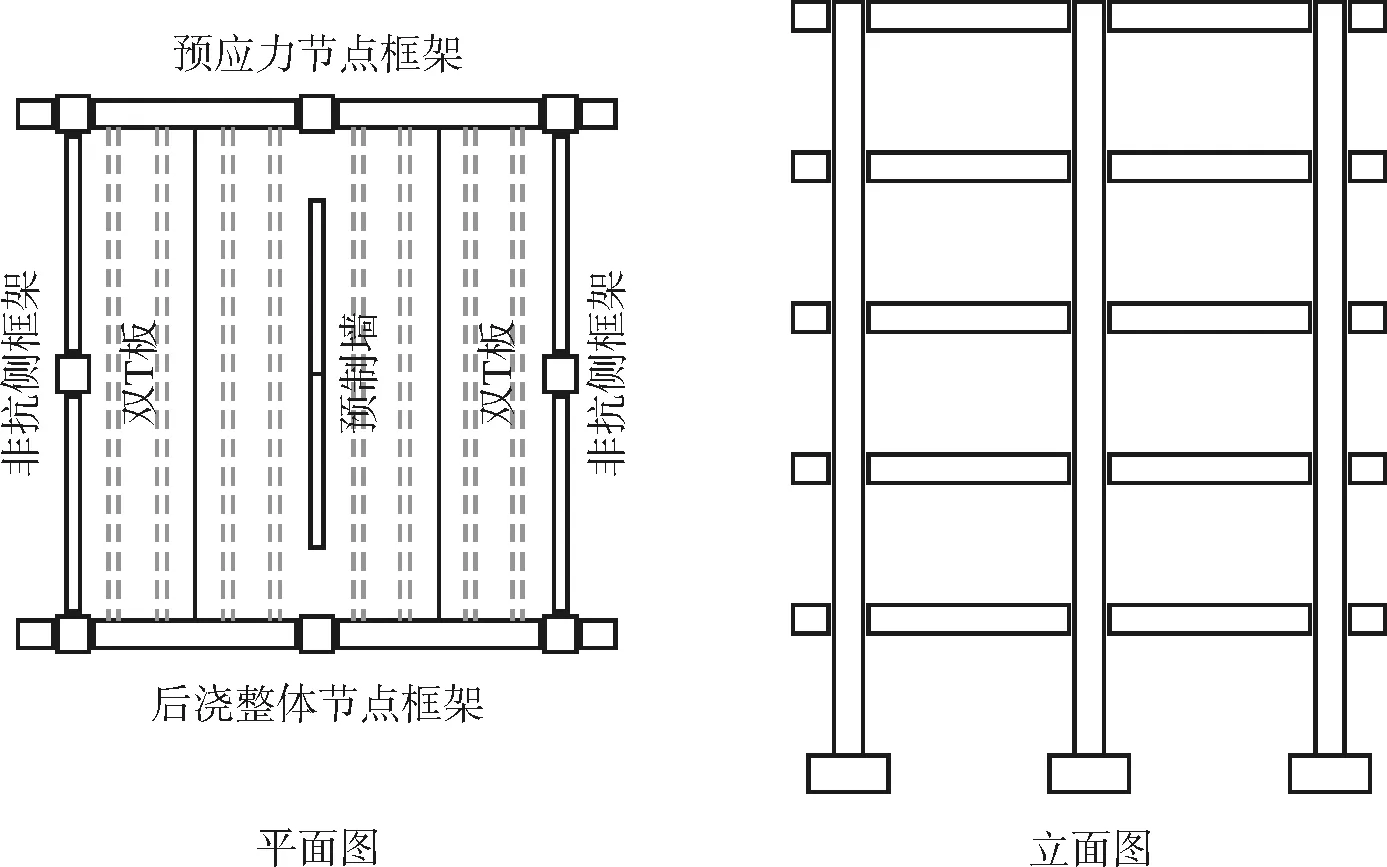

PRESSS项目第三阶段进行了一些预制混凝土框架结构抗震性能研究。主要的研究工作有:加利福尼亚大学1999年进行的五层预制混凝土结构拟动力试验研究[37]。该结构采用3/5缩尺模型,一个方向为预制框架体系,另一个方向为预制框架一墙体系,如图4所示。框架节点采用了预应力拼接节点和普通后浇节点。结构按照UBC规范4类地震区地震强度,用基于位移的方法进行设计。试验时,最大地震强度超过UBC规范4类地震区地震强度的50 %。试验表明该结构具有良好的抗震性能:在框架一墙方向,最大层间位移达到1.8 %,残余变形仅为0.06 %,预应力对减小结构残余变形有很大帮助,试验结束后只有墙、柱底部和少量楼板出现轻微破坏;在框架方向,最大层间位移达到4.5 %,但结构没有明显的强度损失,尽管普通后浇节点耗能大于预应力节点,但强度损失、残余变形和损坏程度也大于预应力节点。试验同时验证了基于位移设计方法的可靠性[38]。

图4 PRESSS项目五层预制框架试验试验模型示意

1995年,Sucuoglu H[39]对现浇结构和预制装配式结构进行分析,通过计算两种结构的地震反应,得出以下结论:在地震作用下,两者虽然连接形式不同,但是荷载反应基本没有区别,且进一步的试验分析证明,若两种结构均满足“强柱弱梁”要求,地震反应将更为接近。

伊利诺斯大学1996年进行的预制混凝土框架结构振动台试验研究[40]。试验设计制作了两个6层预制混凝土框架缩尺模型,第一个模型节点为柱连续,梁用螺栓在柱两侧拼接,螺栓在地震作用下屈服;第二个模型节点为柱连续,梁用预应力筋拼接。这两种节点分别代表了拉压屈服连接和非线性弹性连接。试验结果表明:小幅地震作用下,结构呈弹性状态,表现与现浇结构相同;在大幅地震作用下,第一个模型节点螺栓屈服,破坏集中在连接螺栓,预制柱、梁没有开裂,第二个结构直到预应力筋屈服前一直保持弹性,损坏主要是梁端混凝土压碎。

2004年,欧盟发起了“Seismic Behavior of Precast Concrete Structures with Respect Eurocode 8”项目,在ELSA实验室做了许多关于装配式预制混凝土框架结构的抗震性能研究[41]。该项目通过对预制装配式框架进行拟动力试验研究其整体抗震性能。结果表明这些试验的预制框架抗震性能良好,最大层间位移达到8 %。在与现浇框架对比试验中,预制框架较现浇框架自振周期略大,变形较大,延性较小,但两者具有大致相当的抗震能力。

Blandon等人[42]采用了1/2缩尺模型的两层预制混凝土框架结构,然后对其进行反复加载试验和数值模拟分析,结果表明如若梁下部在节点内的直段钢筋锚固长度小于8d,则梁下部纵筋会产生滑移,受此影响其连续性得不到保证。

Kim[43]浦有限元软件分析了装配式混凝土框架结构,该结构的连接方式采用的是无粘结预应力筋和非预应力筋混合连接,通过对该框架弹塑性静力分析和动力分析来研究其抗震性能,并进一步给出了该连接方式设计方法以及由此提出的建议。

张锐[44]对装配整体式混凝土框架结构进行低周往复加载试验与有限元模拟分析。结果表明传统装配整体式混凝土框架试件与新型延性构造装配整体式框架试件都有稳定的滞回性能和良好的延性。在大震作用下具有良好的耗能能力,能够满足于地震设防区应用的要求。且装配整体式混凝土框架结构基本周期和最大层间位移角大于现浇结构,节点时程的最大楼层位移和层间剪力略小于现浇结构,总体而言该装配整体式混凝土框架结构表现出近似现浇结构的整体抗震性能。

2005年Blandon[45]进行的1/2缩尺两层预制混凝土框架结构的反复加载试验研究。试件节点为后浇整体式,按照墨西哥的做法,梁下部带弯钩钢筋在节点内直段锚固长度只有8d,通过节点内的水平箍筋保持连续,在试验过程中梁下部钢筋出现了滑移、拔出,直到试件接近破坏时才出现屈服。Blandon采用压杆—索模型分析了梁柱节点区的受力性能,证明这种构造做法无法保证梁下部纵筋的连续性,在抗震框架中应予以避免。Blandon还研究了预制柱插入预制杯口基础并灌浆的柱一基础节点的性能,试验和分析表明这种节点工作性能良好,可以在地震区使用。在国内,薛伟辰等人进行了预制预应力混凝土空间结构的拟静力试验研究,研究对象为采用预应力拼接的体育馆看台空间框架结构,试验表明此类结构有较大的安全储备和变形能力,结构整体位移延性系数可达到2.04[46]。

4 装配式混凝土结构抗震规范发展

1994年NEHRP (National Earthquake Hazards Reduction Program)[47]规范出现以前,美国地震高烈度区建造预制混凝土结构必需遵循ACI318规范的规定,即“在地震区采用的预制混凝土结构必需经试验和分析证明具有等同于或高于相应现浇混凝土结构的强度和延性的性能”。这条规定显然忽略了预制混凝土结构自身的特点,而且也是含糊和难以统一的。1994年出版的NEHRP规范第一次给出了有关预制混凝土结构抗震的具体规定。1994版的NEHRP规范规定了两种预制混凝土抗侧力体系,一种是采用湿节点的等效现浇体系(Monolithic Emulation ),另一种是采用干节点的装配式预制体系(Jointed Precast)。湿节点是指采用ACI318规定的后浇混凝土或灌浆方法将预制构件连接成整体;干节点是指不需要现浇和灌浆湿作业的预制构件连接方式。NEHRP规范附录内提供了装配式预制体系的设计方法,但只是初步尝试性的,因为当时对装配预制体系的认识和研究还十分有限。UBC97以94版NEHRP为基础发展了预制混凝土抗震规定,UBC97将等效现浇体系的连接分为湿节点和强节点,采用湿节点的预制结构应遵循现浇混凝土结构的相关规定,强节点则要求在地震作用下预制构件进入塑性后节点仍保持弹性。2000版的NEHRP规范扩充发展了预制混凝土结构抗震规定。

5 结论

(1)目前预制混凝土结构节点的研究主要研究各种不同梁柱连接形式的抗震性能,对考虑预制梁、 柱、楼板的节点整体性能方面尚需进一步研究。

(2)已有的研究主要针对构件尺寸较小、荷载水平较低的预制构件、节点及框架,而对构件尺寸较大、荷载水平较高的高层装配混凝土结构研究较少。

(3)目前装配混凝土结构的抗震性能主要是从构件连接层次来进行研究,从结构层次上的研究较少,主要通过在预制装配结构中布置减震装置来实现,但其造价昂贵,难以在普通住宅中应用;在广大城镇建筑中,由于缺乏大型吊装机械,预制构件只有实现小型化经济化,才能更好地推广装配结构的应用。

(4)在地震区应用装配结构时,为确保结构抗震能力满足需求,需引入技术创新,探索新型装配式结构体系,充分发挥装配结构体系的优点,从自身结构上进一步提高预制装配混凝土结构的抗震性能。

(5)新的高强材料的开发和施工技术的创新,必然带来高强材料在装配结构中的应用,研究高强材料与装配混凝土结构的结合,分析其连接、抗震性能,完善相应的设计方法是需要研究的问题。

虽然国内相关研究机构正在构建预制混凝土结构规范修订建议和框架,但新型装配结构体系是更重要的发展方向,尤其是对高烈度地震区的普通住宅结构及周边城镇和农村建筑,更需发展新型的经济型住宅结构体系,需对其抗震性能进行研究,并建立相应的分析计算方法,通过合理的方法来评价结构性能,进行合理设计和采取相应保护措施,提高建筑结构或构件自身的抗倒塌性能,从而获取良好的社会经济效益。装配式混凝土框架结构建筑可以节约社会资源及能源,在建造过程中实现低能耗及低排放,减少建筑垃圾对周边环境的不良影响,实现“四节一环保”的发展要求,从而促进我国建筑业及相关产业的发展。