明了知识,着眼运用

——浅谈关于论证分析的备考对策

2020-11-16湖北吴神兵

湖北 吴神兵

一、复习背景

《普通高中语文课程标准(2017年版)》(以下简称《课程标准》)重点强调逻辑思维的发展,从不同层面提出了具体要求。在高考中,论述类文本无疑担当起了考查逻辑思维的重任,在一轮复习中,论述类文本阅读必须引起师生的重视。

二、考查特点

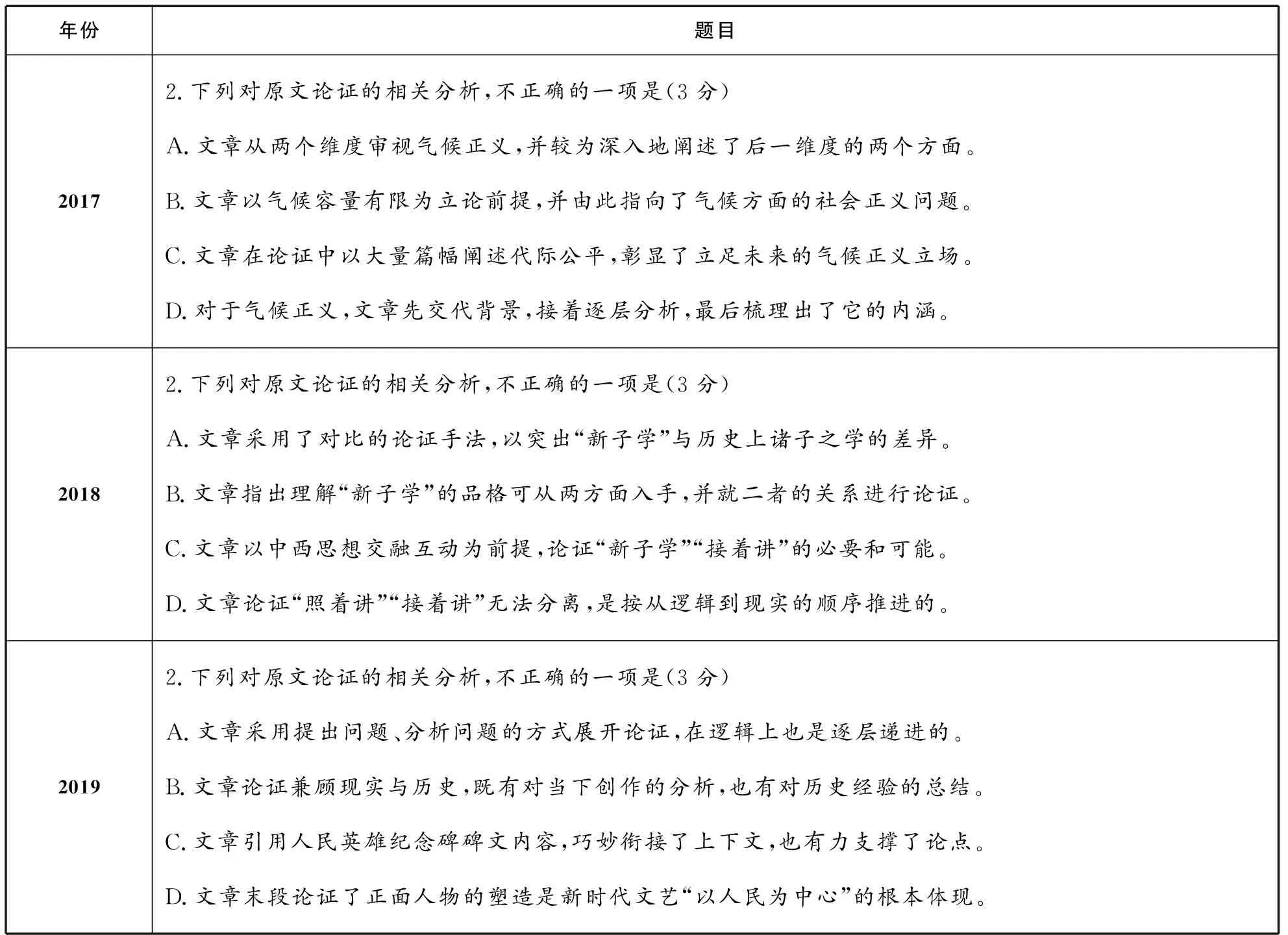

作为对《课程标准》要求的呼应,从2017年开始,《普通高等学校招生全国统一考试大纲》中新增了“分析论点、论据和论证方法”的要求,高考全国语文卷三套卷子就在论述类文本阅读考查中第2题专门考查了“有关论证的分析”。下表中,笔者以2017—2019年全国卷Ⅰ为例,来了解一下第2题的出题特点。

年份题目20172.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分)A.文章从两个维度审视气候正义,并较为深入地阐述了后一维度的两个方面。B.文章以气候容量有限为立论前提,并由此指向了气候方面的社会正义问题。C.文章在论证中以大量篇幅阐述代际公平,彰显了立足未来的气候正义立场。D.对于气候正义,文章先交代背景,接着逐层分析,最后梳理出了它的内涵。20182.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分)A.文章采用了对比的论证手法,以突出“新子学”与历史上诸子之学的差异。B.文章指出理解“新子学”的品格可从两方面入手,并就二者的关系进行论证。C.文章以中西思想交融互动为前提,论证“新子学”“接着讲”的必要和可能。D.文章论证“照着讲”“接着讲”无法分离,是按从逻辑到现实的顺序推进的。20192.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分)A.文章采用提出问题、分析问题的方式展开论证,在逻辑上也是逐层递进的。B.文章论证兼顾现实与历史,既有对当下创作的分析,也有对历史经验的总结。C.文章引用人民英雄纪念碑碑文内容,巧妙衔接了上下文,也有力支撑了论点。D.文章末段论证了正面人物的塑造是新时代文艺“以人民为中心”的根本体现。

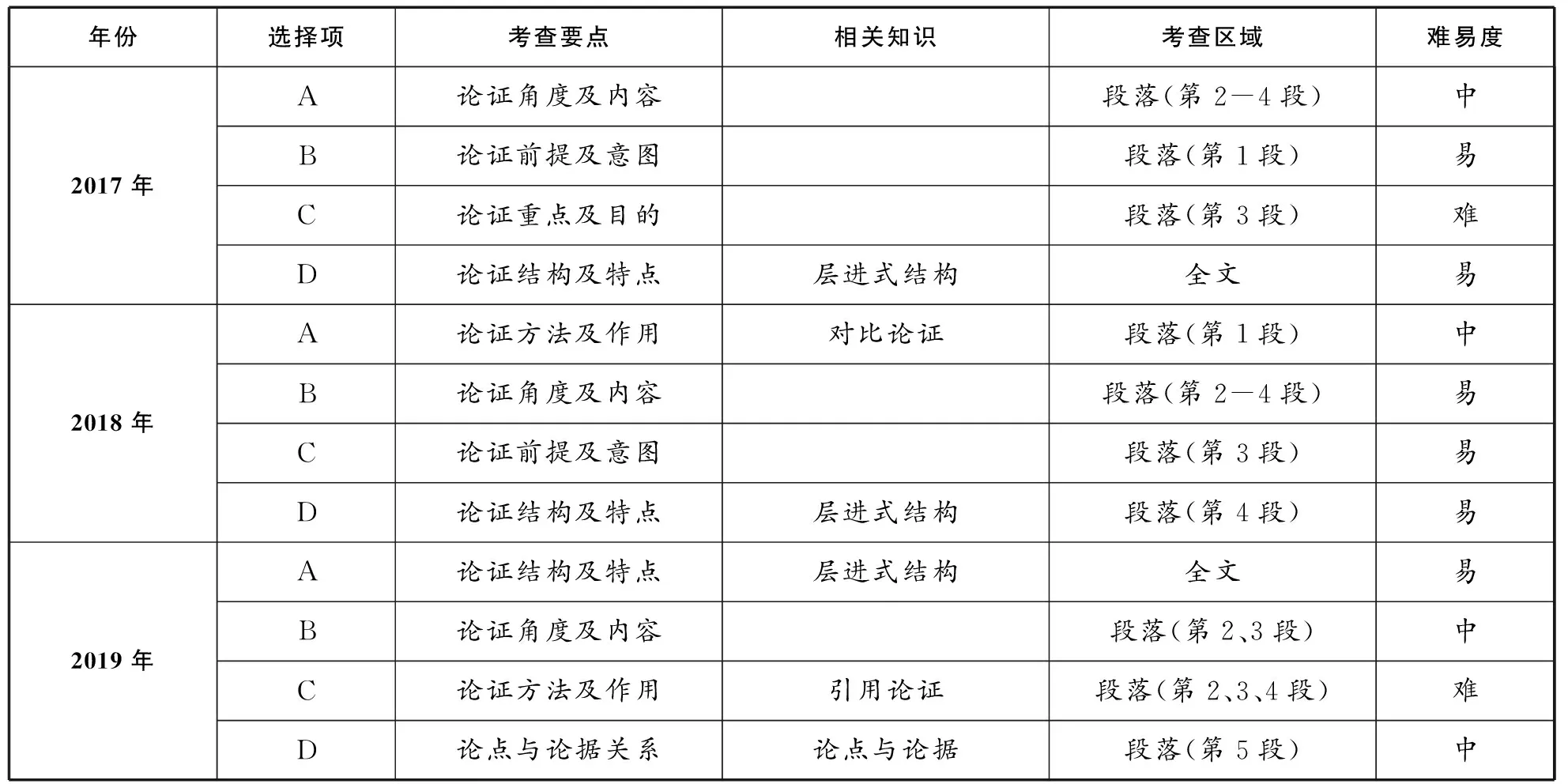

从上表中可以看到,2017—2019年的第2题题干要求相同,都是“对原文论证的相关分析”,要求学生从中选出“不正确”的一项,在选项的设置和考查内容方面,也是一致的。我们可从下表中发现一些共性的东西:

年份选择项考查要点相关知识考查区域难易度2017年A论证角度及内容段落(第2-4段)中B论证前提及意图段落(第1段)易C论证重点及目的段落(第3段)难D论证结构及特点层进式结构全文易2018年A论证方法及作用对比论证段落(第1段)中B论证角度及内容段落(第2-4段)易C论证前提及意图段落(第3段)易D论证结构及特点层进式结构段落(第4段)易2019年A论证结构及特点层进式结构全文易B论证角度及内容段落(第2、3段)中C论证方法及作用引用论证段落(第2、3、4段)难D论点与论据关系论点与论据段落(第5段)中

从上述两表中,我们可以得出如下关于论述类文本阅读的认知:

1.考查容量大,突出论述类文本特点。

四个选项各有任务,包含了论述类文本的若干重要知识点,如论点与论据、论证方法、论证结构、论证角度、论证前提等。这几乎是写作论述文的所有知识要点。

2.2019年的考查要点设置与分布更趋合理。

近三年考查要点变化很小,集中在论证结构(思路)、论证方法和论证角度三个方面;但2019年的考查出现变化,去掉了“论证前提及意图”“论证重点及目的”两个要点,增加“论点与论据关系”这个最基础又最重要的内容,这是一个重要的改变,意味着本题的考查进一步回归文体特点。至此,“论点与论据关系”“论证结构及特点”“论证角度及内容”“论证方法及作用”这四个关于论述类文本最常用的要点齐备了。

3.考查的论证结构(思路)基本上是层进式结构。

出题者为什么钟爱层进式结构呢?有可能选文的结构特点就是如此,也有可能是总分式、对照式、并列式结构特征太过明显,如果单纯地判断这三种结构,考查意义不大。

4.考查区域既有段落范围,也有全文范围。

这符合总体把握、局部研讨的阅读要求,同时也要求学生阅读文本要养成良好的习惯,既有全局意识、篇章意识,又有局部攻坚的能力。

5.考查不纠缠于概念解释,而是着重运用判断。如对于论证角度这样相对比较陌生的说法,出题者没有为难考生,甚至没有出现“论证角度”这样的术语,如2017年的“文章从两个维度审视气候正义”、2019年的“文章论证兼顾现实与历史”,这样的表述考生一看就能明白意思,并根据文章内容做出判断。

6.将对论证分析的考查与对文章内容的概括结合在一起,两者形成一种相互依托的关系,既考查论证分析判断能力,又考查内容理解概括能力。如2017年的D项“对于气候正义,文章先交代背景,接着逐层分析,最后梳理出了它的内涵”,选项表述既是对文章内容的高度概括,又是对文章思路、内容逻辑的简练梳理。

三、一轮复习的备考对策

1.澄清教学认识,加强文体教学。

在讲解例文时,要认真组织教学,不仅要讲解与论点、论据、论证有关的知识,更要将论证分析作为重点,引导学生理解、分析论述过程,剖析文章内在说理的逻辑性,体会逻辑论证的力量,品味逻辑思维之美,进而发展逻辑思维能力。

我们以2019年全国卷Ⅰ的最后一段为例:

以人民为中心,就是要坚持以精品奉献人民。在新的时代条件下,我国文化产品供给的主要矛盾已经不是缺不缺、够不够的问题,而是好不好、精不精的问题。诚然,娱乐和消费也是人民群众精神文化需要的一部分,但是,有责任感的艺术家会深深感到,我们就生活在那些为美好生活、为民族复兴而奋斗的人们中间,理应对我们的共同奋斗负有共同责任。我们有责任通过形象的塑造,凝聚精神上的认同。这种认同,是对国家和民族未来的认同,是与新时代伟大历史进程的同频共振。作者和艺术家只有把自己看成人民的儿子,积极投身于人们争取美好未来的壮阔征程,才有能力创造出闪耀着明亮光芒的文艺,照亮和雕刻一个民族的灵魂。

本段有六句话,结构相对完整。在考查论证分析时,第2题特意设置了一个选择项:“D.文章末段论证了正面人物的塑造是新时代文艺‘以人民为中心’的根本体现。”这个选项考查论点与论证的关系。如果我们着重训练了学生分析思路的能力,这个选项是否正确是不难判断的。文段第一句话是提出论点,第二句是指出需要精品是时代要求,第三句是指出艺术家有责任为民族复兴而共同奋斗,第四句指出艺术家共同奋斗的方式是通过创作精品凝聚认同,第五句话是指出这种认同的内涵,第六句话指出艺术家创作精品的条件。第二至五句话,循着“背景—责任—条件”展开分析,明确一个道理:因为新时代人民需要精品,有责任感的艺术家应该创作有时代认同感的作品,而要创作出这样的作品,就应该投身“壮阔征程”,创作精品。文段思路清晰,说理充分。通过思路分析,我们可以明确地发现选项有两处错误:第一是论证对象错误,对象不是正面人物的塑造;二是论点归纳错误,“正面人物的塑造是新时代文艺‘以人民为中心’的根本体现”于文无据。通过剖析思路文段的逻辑思维,我们就会发现,做题目只是欣赏文章的“副产品”。

2.夯实基础知识教学,强化掌握概念知识。

必备知识必须掌握,对于课本中和高考试题中出现的名词术语,要确知其内涵,如:关于论据的有事实论据(具体事实、概括事实、数据等)、道理论据(公理、定理、名言、俗语等);关于论证方法的有举例论证、道理论证、引用论证、对比论证、比喻论证、类比论证、因果论证、演绎法、归纳法、归谬法、假设法,还有立论和驳论等;关于论证结构和思路的有总分式、并列式、对照式、层进式。这些常用的名词术语是一定要求学生明确掌握的,不但要确知其内涵,还要确知它们各自的基本作用。还有一些热词,如:立足点、着眼点、切入点、出发点、归宿点、突破点、支撑点等,也是要了解的。了解这些名词术语,对学生理解分析论证思路和方法会起到明确的提示作用。

比如2019年全国卷Ⅰ的第2题A项:“文章采用提出问题、分析问题的方式展开论证,在逻辑上也是逐层递进的。”这个选项的表达基本上就是论证术语连缀,对学生而言没有难度。再如2019年全国卷Ⅰ的第2题C项:“文章引用人民英雄纪念碑碑文内容,巧妙衔接了上下文,也有力支撑了论点。”引用论证方法也是一个常见的方法,表达中明确出现了“引用”二字,如果对这个术语不陌生,就可以基本确定选项是否正确。

又如2018年全国卷Ⅰ的第2题A项“文章采用了对比的论证手法,以突出“新子学”与历史上诸子之学的差异。”本项考查“对比论证”,对比论证也是一种常见的论证方法,但如果认识不明,容易错误。要认识清楚,必须把握两个基本条件,一是双方比较,二是突出差异。从这两点来出发来分析,即使不分析全文思路,仅从原文信息“‘新子学’,即新时代的诸子之学,也应有同样的品格”可知,文章并不是要突出“新子学”与历史上诸子之学的差异,没有涉及对比论证。

3.加强语境运用训练,强化概念运用,形成关键能力。

第一,加强阅读指导,养成良好的阅读习惯,形成良好的阅读能力。首先做到读出论题,找出观点,概括各段大意,从整体上把握文章基本内容和结构。然后精读重点段落,分析段与段之间的关系,分析段内句与句之间的关系,弄清楚内容的层次,从整体上把握文章基本结构和思路。最后分析论证的方法及其作用,文章用了哪些论证方法,对于论述起到了什么样的作用等都要细心体会。

第二,读写结合,以写助读,在运用中加深对知识的理解。运用往往比欣赏更能深刻理解知识的精髓。学生通过写作,可以加深对论述文知识的掌握。所以,在复习论述类文本阅读专题时,不妨将两者结合起来,相互促进。比如训练构思的能力,训练运用指定的论证方法进行论证的能力,强化剖析论点与论据之间逻辑关系的能力,等等。

第三,加强训练指导,形成较好的解题能力。选择典型的题目,比如近几年的高考真题和名校模拟题,反复训练,强调反思,加深理解;强调积累,构建适合自己的知识体系;寻求自己的思维方式,养成关键能力。如2017年高考全国卷Ⅰ第21题(节选),这是一道推断题,给出了一处示例,要求改正另外两处存在的问题。

“高考之后,我们将面临大学专业的选择问题。如果有机会,我要选择工科方面的专业,因为只有学了工科才能激发强烈的好奇心,培养探索未知事物的兴趣,而有了浓厚的兴趣,必将取得好成绩,毕业后也就一定能很好地适应社会需要。”

这是一个关于条件关系的推断题,包括充分条件和必要条件。充分条件的特点是有这个条件就一定有这个结果,但没有这个条件不一定没有结果;必要条件的特点是没有这个条件就没有这个结果,但有了这个条件却不一定有这个结果。这些知识都体现在复句关系中,如果我们指导学生学习复句时,引导他们将语言学习与逻辑推理融合起来,学生作答这种题目时就会比较简单。