读懂材料应有义,明确考点需精耕

——以2019年全国卷为例谈一轮阶段文言文的复习

2020-11-16安徽陈士同

安徽 陈士同

“阅读浅易的古诗文”是高考对古诗文阅读考查提出的要求。作为高考必考的内容,文言文阅读多年来随着高考的变化也在不断地进行调整。但从整体看,高考对文言文知识点和能力点的考查始终遵循“稳中求变”的原则,进行平稳有序的调适。分析近年高考文言文阅读的设题类型,除自主命题的省市外,全国卷基本保持稳定,没有发生太大的变化。

在有《普通高等学校招生全国统一考试大纲》(以下简称《考试大纲》)指导的时代,高考不论是命题,还是阅卷,都有明确的范围划定和细则指导。进入无《考试大纲》的高考时代,语文备考成为高考相关方关注的焦点。对高考而言,“万变不离其宗”,学科的核心内容没有改变,学科的应有价值也没有变化。

就文言文阅读部分而言,从传统型高考过渡到新高考,尽管考查的范围和侧重点有所变化,但其核心的内容依然离不开《普通高中语文课程标准(2017年版)》(以下简称《课程标准》)对文言文的教学和检测提出的要求,试题涉及的相关内容在所学教材中都能够找到“母题”的影子。鉴于此,一轮专题复习应该认真研究和分析高考真题,明确考查的知识点与能力点,并把考点关涉的内容与教材的相关内容对接,按部就班地精耕细作,从特殊中总结一般规律,以规范和指导文言文的备考。现笔者通过对2019年全国卷的分析,探寻文言文考查的特点和规律,希望为一轮复习提供有益的参考。

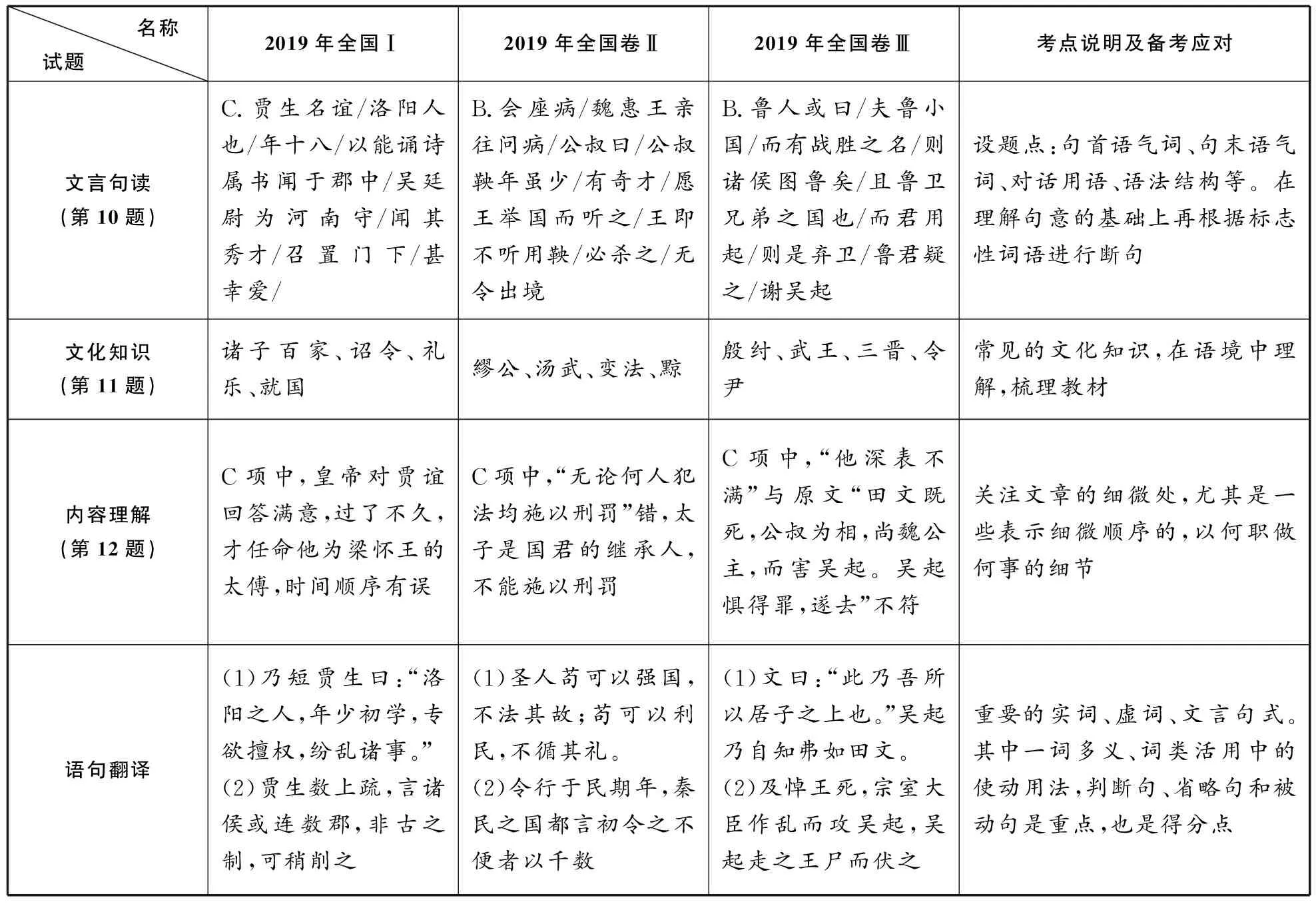

笔者分析2019年全国卷,归纳总结了2019年全国卷文言文阅读的考点表:

名称试题 2019年全国Ⅰ2019年全国卷Ⅱ2019年全国卷Ⅲ考点说明及备考应对文言句读(第10题)C.贾生名谊/洛阳人也/年十八/以能诵诗属书闻于郡中/吴廷尉为河南守/闻其秀才/召置门下/甚幸爱/B.会座病/魏惠王亲往问病/公叔曰/公叔鞅年虽少/有奇才/愿王举国而听之/王即不听用鞅/必杀之/无令出境B.鲁人或曰/夫鲁小国/而有战胜之名/则诸侯图鲁矣/且鲁卫兄弟之国也/而君用起/则是弃卫/鲁君疑之/谢吴起设题点:句首语气词、句末语气词、对话用语、语法结构等。在理解句意的基础上再根据标志性词语进行断句文化知识(第11题)诸子百家、诏令、礼乐、就国繆公、汤武、变法、黥殷纣、武王、三晋、令尹常见的文化知识,在语境中理解,梳理教材内容理解(第12题)C项中,皇帝对贾谊回答满意,过了不久,才任命他为梁怀王的太傅,时间顺序有误C项中,“无论何人犯法均施以刑罚”错,太子是国君的继承人,不能施以刑罚C项中,“他深表不满”与原文“田文既死,公叔为相,尚魏公主,而害吴起。吴起惧得罪,遂去”不符关注文章的细微处,尤其是一些表示细微顺序的,以何职做何事的细节语句翻译(1)乃短贾生曰:“洛阳之人,年少初学,专欲擅权,纷乱诸事。”(2)贾生数上疏,言诸侯或连数郡,非古之制,可稍削之(1)圣人苟可以强国,不法其故;苟可以利民,不循其礼。(2)令行于民期年,秦民之国都言初令之不便者以千数(1)文曰:“此乃吾所以居子之上也。”吴起乃自知弗如田文。(2)及悼王死,宗室大臣作乱而攻吴起,吴起走之王尸而伏之重要的实词、虚词、文言句式。其中一词多义、词类活用中的使动用法,判断句、省略句和被动句是重点,也是得分点

一、了解文体特质,知道“是什么”

在一轮复习阶段,针对文言文复习,学生必须要知道文言文阅读的问题特征,了解文言文阅读“是什么”。进入新高考时代,高考试卷不论是试卷体例,还是考查的思维都发生了变化。但是,认真研究近年高考文言文阅读考查的内容,笔者发现,除了考查的角度进行局部微调,其他的都严格遵照高考“稳中求变”的原则,阅读材料的类型、考查知识点与能力点的设定基本都保持原来的风格。就语料看,近三年全国卷选择的材料都是人物传记。古代的人物传记以写人为中心,通过人物的言行和典型事例塑造人物形象。传主一般都是在其生活的历史时期,做出不同寻常的事情,表现出不同于常人的品质的人物。

就试卷所选的文章看,内容都具有一定的现实意义,多赞扬传主的优良品德,弘扬正义,贬斥邪恶,这与“立德树人”的高考指导思想一脉相承。因试卷体例特殊性的要求,所选语料的篇幅不宜过长,一般在400字左右。篇幅虽短,但内容完整。简单而言,语料内容主要包含传主的姓名、字号、朝代和籍贯,传主的官职及其变动情况,传主的工作及其变动情况,传主的主要政绩、成就、特长、特点,传主生前和死后受到的封赏等。从材料对传主记传的方式看,对与传主紧密关联的事件及所表现出的性格内容的叙述较为详细,其他的比较简略。作答前要全面准确地了解阅读材料的内容,清楚地认识传主。阅读时要搞清楚这些问题:文章写的是什么人,包括一个主要的人物和若干次要人物,以及他们之间的关系;某人做了什么事,文章叙述了与传主相关的几件事;某人是怎么样的人,是好人,还是坏人;某人有什么样的品格,又通过几件事表现出来等。在厘清主要信息之后,对材料的行文思路也要清楚:文章沿着什么思路展开,是总分式、并列式还是层进式,是顺叙还是倒叙,有没有插叙;分为哪几个层次,每层大意是什么等。如果对这些内容了然于胸,在解题时就会轻松很多。

人物传记类文本在教材中同样占有一定的比例,像《荆轲刺秦王》《鸿门宴》《苏武传》《张衡传》等。一轮专题复习时,要回归教材,通过对教材的“温故”,从文体的角度了解文章的构思布局、材料的详略安排,以及为表现人物性格选择的角度。要熟悉教材中文本的特点,明确行文的思路与方法,为阅读类似的文本打下基础。有了直观感性的认知后,应该根据复习的进度再辅之以适量的课外材料,以加深对其的认识。对阅读材料来说,只有了解了它的行文特点和为表现人物性格而选材、组材的方式,阅读、理解文本时才不至于无从下手。有了这样的前期准备,接下来的工作才能顺利开展。

二、明确考查对象,熟悉考什么

一轮复习侧重基础,要求学生必须读懂文章,在具体事件中了解传主的为人、品德,这为后续分析和解决问题创造了条件。文章是命题的依据,也是解题的凭借。至于考查的知识点和能力点,《考试大纲》有明确的范围划定,即使告别《考试大纲》,考查范围也不会发生根本性的改变。从近年高考关于文言文阅读的考查来看,三道客观题和一道主观题的命题形式没有改变。就客观题而言,文言句读、文化知识和内容理解是基本的内容。

文言句读的考查,不论是自主命题的主观题,还是客观题,试题呈现的形式不同,但考查的知识点和能力点没有变化。文言虚词,特别是语气词,往往是语段中需要断句的地方。句首、句中和句尾表示语气的词各不相同,如“夫”“者”“耶”等;对话中标志性的词语,对话、引语常用“曰”“谓”“云”为标志;特殊句式,文言文中四六句居多;还有许多固定结构。这些都可以帮助学生正确断句。文言文中善于使用修辞手法,最常用的有互文、排比、对偶等,修辞手法的运用可以使文章句式整齐匀称,这也为学生准确断句提供了方便。句子结构成分,有时难以断定,可以用现代汉语的语法知识对其进行分析。文言文翻译重点考查的是常见的实词、虚词和文言句式,这些知识点都散见在所学的课文之中。

文化知识部分的考查,需要“了解并掌握常见的古代文化知识”。既然是“常见”的,也就不可能是细化、深藏于历史文献之中的知识,肯定是基础性、寻常性的古代文化知识。如试题中的“诸子百家”“礼乐”“汤武”“三晋”等,都是常见的,而且具有丰富的文化内涵和固有的文化意蕴,在特定的语境中还有特定的意义。

文章内容的理解与概括考查,命题点不是着眼于宏观篇章结构的了解,而是对材料中细微处的关注。

试卷虽然是“因文设题”,但仔细分析试题考查涉及的知识点与能力点,在所学的教材里都可以找到雏形,命题者只是改变了它们呈现的方式。专项复习时,应从教材中遴选相应文本作为首轮复习的材料,以打通教材与试题联系的通道,针对考查的内容对教材进行二次转换训练,提高对相关知识的感知能力。当然,对试题的研究与分析,从表象中找寻规律性的东西也是专项突破时不能缺少的环节。

三、厘清检测目标,明白怎么做

根据《课程标准》针对“学业水平考试和高考命题建议”提出的“考试、测评题目应以具体的情境为载体,以典型任务为主要内容”的要求,文言文阅读的命题应符合《课程标准》提出的命题指向,即“‘阅读与鉴赏’侧重考查整体感知、信息提取、理解阐释、推断探究、赏析评价等内容;‘表达与交流’侧重考查叙述表现、陈述阐释、解释分析、介绍说明、应对交流等内容;‘梳理与探究’侧重考查积累整合、筛选提炼、归整分类、解决问题、发现创新等内容。”虽然文言文阅读材料选用的是浅易的,而且篇幅短小,但是阅读理解和解题离不开“语文核心素养”中“语言建构与运用”的支撑。看似简单的对文本的理解,其实需要对信息进行筛选、整合、梳理和加工。

文言句读的考查,最终是对内容理解能力的考查。虽然断句时可以借助一些语言符号,但最根本的还是要回到对语句内容的理解上。完整的句子是由很多小的语义团组成,只有厘清了各个语义团之间的关系,才能准确划分。文化知识部分,看似庞杂而没有规律,但是从《课程标准》提出的命题要求看,都是将常见的文化知识放在具体的语言环境中考查,而且很多在所学的课文中也有涉及。内容的理解与概括同样要回到文本中,并在具体的语言环境中分析和思考。

从试题呈现的形式看,理解和概括题的四个选择都是先用精练的语言概括人物的品行,然后再辅之以具体事件进行说明。每一个选项在文章中都有具体的区域提供佐证的信息,文与题在细微处对照,根据异同做出准确的判断;至于文言文翻译,回归文本,在上下文的语境中翻译是基本的要求。字不离词,词不离句,句不离段,段不离篇,只有做到这些,才能把得分点(关键词和关键句式)落实到位。另外,翻译时要有得分点意识,即一个句子中哪些是赋分点要搞清楚。不论是关键词的考查,还是关键句式的检测,相关的知识点在教材中都能找到源头。

鉴于此,一轮复习时把教材梳理与试题研究相结合,复习就更有抓手。对教材的梳理不是普遍撒网式的,而应选择与试题语料相类似的材料,围绕涉及的知识点与能力点有针对性地训练。二次加工教材应隐去标点,训练文言句读。梳理整合教材中出现的文化常识,应按照一定的标准进行分类,尤其重视高频的。常见的文言句式在教材中比较普遍,应立足教材分析理解,清楚句式的“特殊”之处,从个性特点中总结共性规律。对人物传记类文本常用的实词、虚词要有清晰的了解,对常见的词义和用法应了然于胸。完成了教材的梳理,对考点涉及的内容在大脑中建构基本的知识轮廓,然后把这些共识性的知识和规律运用到试题的分析和研究中。双向互动,相互反哺。这样,经过反复训练,针对不同考查点,掌握考查的范围和指向,才能根据各自的规律探寻解答的思路与方法。

就文言句读而言,明确频率较高的设题点,再根据各自特点从特殊中总结规律性的结论:语气词,往往是语段中需要断开的地方。如句首的“夫”“凡”“斯”“故”“盖”等,句尾的“矣”“耶”“哉”“乎”等。当然,有些复音虚词也是断句不可忽视的依据,它们大部分都在开头,如“且夫”“若夫”“乃夫”“于是”“虽然”“是故”等。对话中的标志性词语,两人对话,一般第一次问答时写出人名,以后只用“曰”或“对曰”,而将主语省略。特殊句式“……者,……也”“为”“乃”“即”“则”等表判断,“为……所……”“见……于……”表被动,“不亦……乎”“何……为”“孰与……乎”等表反问。句子结构成分同现代汉语一样,文言文中主语和宾语一般由名词或者代词充当,谓语大多由动词充当。谓语是构成句子的核心,抓住谓语动词,再根据动词位置及前后词语的关系进行推断。文言文翻译从本质上来说就是两种语言形式的转换,就是把单音节词翻译成对应的双音节词。翻译时,以直接翻译为主,间接翻译为辅。具体操作时,把句子带入到文章中,分析哪些是得分点,然后加以落实。当然,要注意保持句子的完整性和顺畅性,即保证翻译后的句子符合现代汉语的语法规则和表达习惯。